जैविक एवं शून्य बजट प्राकृतिक खेती कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना फसलों का उत्पादन किया जाता है। जीवविज्ञान के अध्ययन से हमें यह समझ में आता है कि प्राकृतिक संसाधनों और सूक्ष्मजीवों की सहायता से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखकर पर्यावरण संतुलन और किसानों की लागत में कमी लाई जा सकती है।

जैविक खेती

जैविक खेती एक पारिस्थितिक और समग्र कृषि प्रणाली है जिसका उद्देश्य भोजन का उत्पादन इस प्रकार करना है जो मिट्टी, पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्यों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे और बनाए रखे।

इसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कीटों को नियंत्रित करने और सिंथेटिक रसायनों, कीटनाशकों या उर्वरकों पर निर्भर किए बिना स्थायी कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक आदानों और विधियों का उपयोग शामिल है।

जैविक खेती के मूल सिद्धांत

1. स्वास्थ्य का सिद्धांत:

- मिट्टी, पौधों, जानवरों और मनुष्यों के स्वास्थ्य को बढ़ाने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।

- विषाक्त रसायनों और सिंथेटिक उर्वरकों से बचता है, जिससे एक संतुलित और संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र बनता है।

2. पारिस्थितिकी का सिद्धांत:

- कृषि पद्धतियों को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संरेखित करता है।

- फसलों, पशुधन और परागणकर्ताओं व प्राकृतिक शिकारियों जैसे लाभकारी जीवों को एकीकृत करके जैव विविधता को बढ़ावा देता है।

3. न्याय का सिद्धांत:

- किसानों, श्रमिकों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के बीच निष्पक्ष संबंधों को प्रोत्साहित करता है।

- उचित श्रम प्रथाओं, किसानों के लिए बेहतर आजीविका और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित व स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देता है।

4. देखभाल का सिद्धांत:

- दीर्घकालिक जिम्मेदारी और स्थिरता पर जोर देता है।

- भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है।

जैविक खेती में तकनीकें एवं प्रथाएँ

फसल चक्र:

- विभिन्न फसलों को बारी-बारी से उगाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, कीटों को नियंत्रित करना और खरपतवार प्रबंधन करना।

- उदाहरण: दलहनी फसलें (जैसे मटर या सेम) के बाद अनाज (जैसे गेहूँ या चावल) उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है।

अंतरफसली खेती:

- एक ही खेत में दो या अधिक विभिन्न फसलों को साथ उगाना।

- उदाहरण: दलहनी फसलों को अनाज के साथ लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जो अगली फसलों के लिए मिट्टी को समृद्ध करता है।

फसल अवशेषों का उपयोग:

- पशुओं के चारे और मिट्टी में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए उपयोग किया जाता है।

- उदाहरण: धान की भूसी और गेहूँ के पुआल को कम्पोस्ट कर मिट्टी में मिलाया जाता है।

मल्चिंग:

- मिट्टी को पुआल, घास या पत्तियों जैसे जैविक पदार्थों से ढकना।

- लाभ: मिट्टी की नमी बनाए रखना, खरपतवार रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना और मल्च के अपघटन से मिट्टी की जैविक सामग्री बढ़ाना।

जैविक खाद:

- जैविक स्रोतों से प्राप्त खाद जो फसल वृद्धि, सुरक्षा और मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है।

- प्रकार:

- भारी खाद: गोबर की खाद (FYM), कम्पोस्ट, हरी खाद।

- सांद्रित खाद: नीम की खली, रक्त चूर्ण, मछली चूर्ण, मांस चूर्ण, सींग चूर्ण, खुर चूर्ण।

अपशिष्ट से खाद:

- डिस्टिलरी अपशिष्ट, गुड़ की खमीर, प्रेस मड (विघटन के बाद)।

पूरक स्रोत:

- रॉक फॉस्फेट, ग्रीन सैंड, जिप्सम, डोलोमाइट।

जैव उर्वरक:

- सूक्ष्मजीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर प्राकृतिक पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं।

- उदाहरण: दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम, अनाज के लिए एजोटोबैक्टर, धान के खेतों के लिए एजोला।

जैव कीटनाशक:

- प्राकृतिक पादप उत्पादों (एल्कलॉइड्स, टरपेनॉइड्स, फेनोलिक्स) और अन्य स्रोतों से प्राप्त।

- उदाहरण:

- वनस्पति आधारित: एफिड्स और व्हाइटफ्लाइज़ नियंत्रण के लिए नीम तेल का छिड़काव।

- जैविक एजेंट: कैटरपिलर के लिए बैसिलस थुरिंजिएन्सिस (Bt), मोथ अंडों के प्रबंधन के लिए ट्राइकोग्रामा।

- फेरोमोन्स: फल मक्खियों जैसे कीटों के प्रजनन में बाधा डालने के लिए फेरोमोन ट्रैप।

वर्मीकम्पोस्टिंग:

- केंचुओं द्वारा जैविक पदार्थों के पाचन से उत्पन्न पोषक तत्वों से भरपूर खाद, जो FYM से बेहतर गुणवत्ता वाली होती है।

कीट प्रबंधन विधियाँ:

- फसल चक्र, कीट-प्रतिरोधी किस्में, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ट्रैप क्रॉपिंग, वैकल्पिक पौधों का विनाश, बुवाई की तिथियों व बीज दरों में समायोजन, यांत्रिक कीट नियंत्रण।

खरपतवार प्रबंधन:

- संयुक्त विधियाँ: जुताई, सिंचाई समयबद्धन, बीज चयन। खरपतवार-मुक्त बीजों का उपयोग, पशु चराई, जलभराव, मल्चिंग, कम्पोस्टिंग, हाथ से निराई, फसल अवशेषों का उचित निपटान।

कृषि वानिकी:

- कृषि प्रणालियों में पेड़ों को एकीकृत करने की प्रथा। पेड़ छाया प्रदान करते हैं, मिट्टी की संरचना सुधारते हैं, हवा से मिट्टी के कटाव को कम करते हैं और लाभकारी जीवों के आवास के रूप में कार्य करते हैं, जिससे संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनता है।

जल प्रबंधन:

- जैविक खेती में वर्षा जल संचयन प्रणाली और ड्रिप सिंचाई जैसी कुशल सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये प्रणालियाँ जल की बर्बादी को कम करती हैं और फसलों को उचित मात्रा में जल उपलब्ध कराती हैं।

जैविक खेती की विशेषताएँ

- दीर्घकालिक मृदा उर्वरता: जैविक पदार्थों की आपूर्ति, जैविक गतिविधियों को बढ़ावा देने और मृदा संरचना की सुरक्षा के लिए सावधानीपूर्वक यांत्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से बनाए रखी जाती है।

- मृदा सूक्ष्मजीवों की भूमिका: सूक्ष्मजीव अघुलनशील स्रोतों से पोषक तत्वों को मुक्त करने और पौधों की प्राकृतिक वृद्धि में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- नाइट्रोजन में आत्मनिर्भरता: दलहनी फसलों के माध्यम से जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा फसल अवशेषों एवं पशु खाद के पुनर्चक्रण द्वारा प्राप्त की जाती है।

- खरपतवार, रोग एवं कीट प्रबंधन: फसल चक्र, प्राकृतिक शिकारियों का परिचय, फसल विविधीकरण, जैविक खाद, प्रतिरोधी किस्मों की खेती और न्यूनतम तापीय, जैविक या रासायनिक हस्तक्षेप जैसी स्थायी प्रथाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

- पशुधन प्रबंधन: पशुओं की प्राकृतिक अनुकूलन क्षमता, व्यवहारिक आवश्यकताओं और कल्याण का सम्मान करने वाले व्यापक प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित।

- वन्यजीव एवं प्राकृतिक आवास संरक्षण: कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके वन्यजीवों और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है।

राजस्थान में जैविक खेती की संभावनाएं

- राजस्थान सरकार ने लगभग 1.20 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को जैविक खेती क्षेत्रों में परिवर्तित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

- राजस्थान जैविक खेती मिशन – 600 करोड़ रुपये के परिव्यय वाला यह मिशन लगभग 4 लाख किसानों को लाभान्वित करेगा।

किसानों को जैविक बीज, जैव-उर्वरक एवं जैव कीटनाशक उपलब्ध कराने का लक्ष्य। - जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय प्रमाणन इकाइयाँ एवं परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँगी।

- राजस्थान जैविक खेती नीति 2017

- राज्य के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम होता है, जिससे जैविक परिवर्तन के दौरान उपज में महत्वपूर्ण कमी नहीं आती।

- जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, नागौर एवं झुंझुनूं जैसे जिलों में जैविक उत्पादन की अधिक संभावना है।

- विजन → “ऑर्गेनिक राजस्थान” ब्रांड की स्थापना।

जैविक खेती के लाभ

पर्यावरण संरक्षण

- प्रदूषण में कमी: हानिकारक रसायनों का कम उपयोग → स्वच्छ वायु, जल और मिट्टी।

- जल संरक्षण: कुशल सिंचाई → बेहतर जल उपयोग और जलीय जीवन की सुरक्षा।

- जैव विविधता: विविध पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा → पौधों और जानवरों के लिए स्वस्थ आवास।

मृदा स्वास्थ्य

- उपजाऊ मिट्टी: फसल चक्र और कम्पोस्टिंग जैसी प्रथाएँ → पोषक तत्वों से समृद्ध मिट्टी।

- कटाव रोकथाम: मिट्टी को ढककर रखना → हवा और जल से कटाव की सुरक्षा।

- जल धारण क्षमता: जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी → नमी बनाए रखने में सहायक।

स्वस्थ उत्पाद

- कीटनाशक-मुक्त: कोई सिंथेटिक रसायन नहीं → सुरक्षित और स्वस्थ भोजन।

- उच्च पोषण मूल्य: जैविक तरीके → अधिक विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स।

- रासायनिक एक्सपोजर में कमी: उपभोक्ताओं और किसानों के लिए सुरक्षित → कोई हानिकारक अवशेष नहीं।

स्थायित्व

- दीर्घकालिक संतुलन: प्राकृतिक विधियाँ → बेहतर भूमि उपयोग और पर्यावरण संरक्षण।

- मृदा संरक्षण: कम्पोस्टिंग और मल्चिंग → मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना।

- अनवीकरणीय संसाधनों पर कम निर्भरता: कम रसायन → जीवाश्म ईंधन और सिंथेटिक आदानों का कम उपयोग।

आर्थिक व्यवहार्यता

- उच्च बाजार मूल्य: जैविक उत्पाद → बाजार में प्रीमियम कीमतें।

- कम लागत: रसायनों पर कम निर्भरता → समय के साथ लागत बचत।

- बाजार स्थिरता: जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग → किसानों के लिए अधिक स्थिर आय।

भारत में जैविक खेती

- सिक्किम: भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य।

- सरकारी सहायता: परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) जैसी योजनाओं ने जैविक खेती अपनाने में सुविधा प्रदान की है।

- निर्यात क्षमता: भारत जैविक उत्पादों, विशेष रूप से मसालों, चाय और चावल का प्रमुख निर्यातक बन गया है।

जैविक एवं पारंपरिक खेती की तुलना

| पहलू | जैविक खेती | पारंपरिक खेती |

| मृदा उर्वरता | जैविक पदार्थों की आपूर्ति, मृदा जैविक गतिविधि को बढ़ावा और सावधानीपूर्वक यांत्रिक हस्तक्षेप द्वारा | सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता |

| मृदा सूक्ष्मजीव | अघुलनशील स्रोतों से पोषक तत्व प्राप्त करने में उपयोग | रासायनिक उर्वरकों के पक्ष में अक्सर उपेक्षित |

| नाइट्रोजन स्वावलंबन | जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा फसल अवशेषों एवं खाद के पुनर्चक्रण द्वारा | सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों पर निर्भरता |

| कीट एवं रोग नियंत्रण | फसल चक्र, प्राकृतिक शिकारियों, फसल विविधीकरण, जैविक खाद एवं प्रतिरोधी किस्मों पर निर्भर | सिंथेटिक कीटनाशकों पर अधिक निर्भरता |

| पशु प्रबंधन | पशु कल्याण एवं प्राकृतिक अनुकूलन को प्राथमिकता | उत्पादकता पर अधिक ध्यान, पशु कल्याण गौण |

शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)

परिभाषा: ZBNF एक कृषि पद्धति है जो सिंथेटिक उर्वरकों और रसायनों के स्थान पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लागत को कम करती है। यह स्थिरता, मृदा स्वास्थ्य और उच्च उपज पर केंद्रित है। इसका विकास भारत में सुभाष पालेकर द्वारा किया गया।

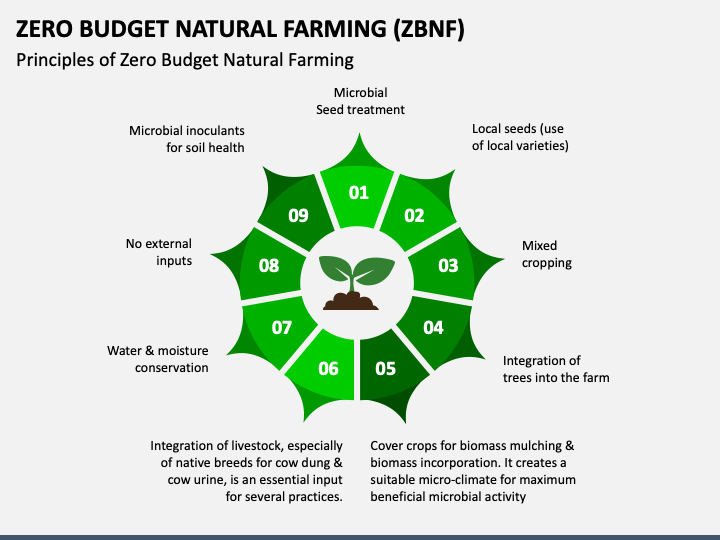

ZBNF के मूल सिद्धांत:

- शून्य लागत आदान (Zero Cost Inputs)- महंगे रसायनों के स्थान पर स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक सामग्रियों (गोबर, गौमूत्र, स्वदेशी सूक्ष्मजीव) का उपयोग।

- प्राकृतिक कृषि पद्धतियाँ – स्वस्थ मिट्टी, पौधों और जल प्रणालियों को बनाए रखने के लिए प्रकृति के साथ कार्य करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना।

- न्यूनतम बाह्य आदान (Minimal External Inputs) – स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर महंगे उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों पर निर्भरता को कम करना।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) के प्रमुख घटक

पंचामृत

- जीवामृत (मृदा एवं पादप विकास प्रवर्धक): गोबर, गौमूत्र, गुड़, दलहन आटा एवं शुद्ध मिट्टी से निर्मित किण्वित सूक्ष्मजीव संवर्धन। लाभ: मृदा की पोषकता एवं उर्वरता बढ़ाने हेतु प्रयुक्त।

- घनजीवामृत – जीवामृत का ठोस रूप, मृदा स्वास्थ्य पुनर्स्थापन हेतु।

- बीजामृत (बीज उपचार) – गोबर, गौमूत्र एवं जल का प्राकृतिक मिश्रण, बीज सुरक्षा एवं अंकुरण वृद्धि हेतु।

- आच्छादन (मल्चिंग) – फसल अवशेषों द्वारा मृदा आवरण।

- वाफसा – मृदा ह्यूमस वृद्धि द्वारा वायु संचार सुधार एवं सीमित सिंचाई को प्रोत्साहन।

- अंतरफसली खेती – एकबीजपत्री एवं द्विबीजपत्री फसलों का सह-उत्पादन।

अन्य घटक

- अग्निस्त्र: गोमूत्र, नीम, लहसुन एवं अन्य जड़ी-बूटियों से निर्मित एक प्राकृतिक कीटनाशक। यह हानिकारक रसायनों के बिना कीटों एवं रोगों को नियंत्रित करने में सहायक है।

- कम्पोस्ट एवं वर्मीकम्पोस्ट: कार्बनिक कम्पोस्ट एवं केंचुओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को पोषक तत्वों से भरपूर मृदा में परिवर्तित किया जाता है।

- गो-आधारित उत्पाद: गोमूत्र एवं गोबर का प्राकृतिक उर्वरक एवं कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लाभ

- लागत प्रभावी: स्थानीय संसाधनों (गोबर/गौमूत्र) का उपयोग कर रासायनिक आदानों पर निर्भरता में कमी।

- मृदा स्वास्थ्य सुधार: जीवामृत, मल्चिंग जैसी तकनीकों द्वारा मृदा उर्वरता एवं जल धारण क्षमता में वृद्धि।

- स्थिरता: पर्यावरण अनुकूल विधियाँ मृदा क्षरण रोकती हैं।

- रासायनिक उपयोग में कमी: रासायनिक उर्वरकों/कीटनाशकों का उन्मूलन → स्वस्थ मृदा, भोजन एवं जल।

- उत्पादकता वृद्धि: बेहतर मृदा स्वास्थ्य दीर्घकाल में उपज वृद्धि करता है।

- जलवायु परिवर्तन सहनशीलता: सुधारित मृदा संरचना सूखा/बाढ़ के प्रति फसल सहनशीलता बढ़ाती है।

- किसान सशक्तिकरण: बाह्य आदानों पर निर्भरता कम → स्वदेशी बीज संरक्षण एवं स्वावलंबन को बढ़ावा।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) की प्रमुख चुनौतियाँ

- संक्रमणकालीन अवधि: मृदा के समायोजन के कारण प्रारंभ में उपज में कमी आ सकती है, परंतु समयानुसार सुधार होता है।

- ज्ञान एवं प्रशिक्षण की कमी: ZBNF को प्रभावी ढंग से अपनाने हेतु किसानों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

कृषि विस्तार सेवाओं से तकनीकी सहायता की आवश्यकता। - अवसंरचनात्मक सीमाएँ: ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आदानों (जैवामृत, घनजीवामृत) के निर्माण एवं भंडारण हेतु संसाधनों की कमी।

- बाजार पहुँच संबंधी बाधाएँ: प्रमाणीकरण, पैकेजिंग और विपणन सुविधाओं के अभाव में जैविक उत्पादों का बड़े बाजारों तक पहुँचना चुनौतीपूर्ण।

- पारंपरिक सोच की बाध्यता: रासायनिक खेती पर निर्भर क्षेत्रों में किसानों को ZBNF अपनाने के लिए प्रेरित करना कठिन।

जैविक खेती एवं शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) की तुलना

| पहलू | जैविक खेती | शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) |

| आदान लागत | जैविक आदानों का उपयोग, किंतु कुछ बाह्य संसाधनों पर निर्भरता | स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर शून्य लागत का लक्ष्य |

| मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन | कम्पोस्ट एवं फसल चक्र द्वारा मृदा स्वास्थ्य में सुधार | जीवामृत जैसी प्राकृतिक विधियों द्वारा मृदा पुनर्जनन पर ध्यान |

| रासायनिक उपयोग | सिंथेटिक रसायनों से परहेज, किंतु प्राकृतिक रसायनों का उपयोग | पूर्णतः रासायनिक मुक्त, केवल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर |

| स्थिरता | स्थायी किंतु कुछ बाह्य आदानों पर निर्भर | पूर्णतः स्थायी, बाह्य आदानों पर शून्य निर्भरता |

| प्रमाणीकरण | आवश्यक (NPOP, USDA आदि) | कोई प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं |

| बाजार पहुँच | प्रमाणित उत्पादों के कारण बेहतर बाजार पहुँच एवं उच्च मूल्य | प्रमाणीकरण के अभाव में बाजार पहुँच में चुनौतियाँ |

| पर्यावरणीय प्रभाव | रासायनों के परिहार (avoiding) से पर्यावरणीय क्षति में कमी | प्राकृतिक, स्वावलंबी विधियों द्वारा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव |