प्रशासन में नैतिक चिन्ताएं, निर्णय-प्रक्रिया एवं उससे जुड़ी चुनौतियां वर्तमान समय में प्रशासनिक तंत्र केवल नियमों पर नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों पर भी आधारित होना आवश्यक है। नैतिकशास्त्र ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो प्रशासन में सही और गलत के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक होते हैं। निर्णय-प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न नैतिक द्वंद्व और चुनौतियां प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकशीलता और नैतिक दृष्टिकोण की परीक्षा लेती हैं।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

| वर्ष | प्रश्न | अंक |

| 2021 | “नैतिक निर्णय” लेने में महत्त्वपूर्ण कारकों को समझाइए । यदि नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो, आप दोनों में किस प्रकार समन्वय करेंगे? सोदाहरण समझाइए। | 10M |

| 2023 | नैतिक द्वन्द्र से आप क्या समझते हैं ? क्या किसी नैतिक संघर्ष की स्थिति में वैयक्तिक नैतिकता को वृत्तिपरक नैतिकता पर वरीयता दी जानी चाहिए ? | 10M |

केस स्टडी द्वारा नैतिक द्वन्द्र को समझना

(1)

(2)

(3)

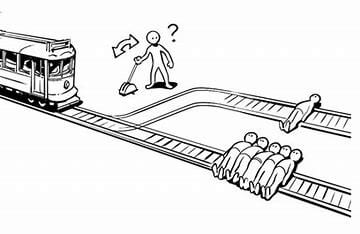

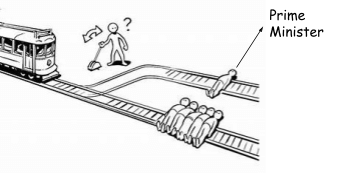

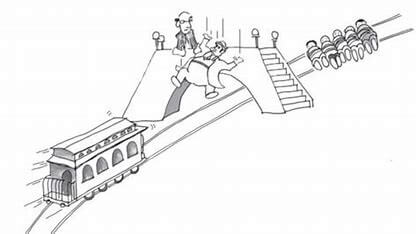

उपरोक्त तीनों तस्वीरें एक केस स्टडी से संबंधित हैं।

दृश्य 1 –

- एक ट्रॉली/ट्रेन आ रही है जिसके ब्रेक फेल हो गए हैं आगे पांच लोग पटरी में बांधे गए हैं यानी यदि ट्रेन अपनी गति से चलती रही तो वो पांचों लोग मर जाएंगे बहरहाल आपके पास अब भी एक विकल्प उपलब्ध है – वो ये कि एक लीवर खींच कर ट्रेन को आप दूसरे ट्रैक में डायवर्ट कर दें लेकिन बात ये कि वहां पर भी एक आदमी बांधा गया है तो अब आप क्या करेंगे?

दृश्य 2 –

- आप पाते है की जो एक व्यक्ति बंधा हुआ है वो देश का प्रधानमंत्री है जबकि दूसरे ट्रैक पर बँधे पाँच व्यक्ति सामान्य नागरिक है। तो अब आपका निर्णय क्या होगा ?

दृश्य 3 –

- आप देखते हैं कि पुल पर एक मोटा आदमी खड़ा है। उसे ट्रेन के सामने फेंककर ट्रेन रोकी जा सकती है अब आपका निर्णय क्या होगा? आप उस व्यक्ति को फेंकोगे या नहीं?

उपरोक्त तीनों मामलों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो आपको संदेह में डाल देती है और आपको अपने निर्णय लेने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर कर देती है, यह नैतिक दुविधा की स्थिति है।

प्रशासन में नैतिक चिन्ता, द्वन्द एवं चुनौतियां

प्रशासन में नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन और जो नैतिक रूप से सही है उससे विचलन को ही नैतिक चिंता कहा जाता है

विभिन्न चिंताएँ एवं उनके समाधान हेतु प्रयास

| चिंताएँ | समाधान के प्रयास |

| उदासीनता और करुणा की कमी | क्षेत्र प्रशिक्षण, LBSNAA/RIPA Training, गेस्ट लेक्चर (आमंत्रित वक्ता का व्याख्यान) etc |

| शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग | 360 डिग्री मूल्यांकन, सिविल सेवा आचरण नियमावलीनैतिक आचार संहिता (Hota Committee), नागरिक सशक्तिकरण (RTI, जन संपर्क पोर्टल) |

| अभिवृत्ति – जोखिम से बचने की अभिवृत्ति | विवेकाधीन शक्ति (विशेष रूप से संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर), सद्भापूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण (बोनाफ़ाइड) (Ex – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 456 सद्भापूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण प्रदान करती है) |

| भ्रष्टाचार | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, संथानम समिति, ई- गवर्नेंस, CBI, CVC, Lokpal, RTI, जनहित याचिका, गैर-सरकारी संगठन (NGO) और नागरिक समाज संगठन (Ex – ADR), सामाजिक अंकेक्षण, Public सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर etc |

| अपारदर्शिता | ई-ऑफिस, नागरिक घोषणा पत्र , जन सूचना पोर्टल |

| निष्ठाहीनता (कर्तव्य का उल्लंघन) | आधार सक्षम बायो-मैट्रिक उपस्थिति प्रणाली |

| जवाबदेही की कमी | कानूनों को सरल एवं कारगर बनाना (Ex – IPC 1860, CrPC 1973 reform etc)दिसंबर 2023 में, भारतीय संसद ने 76 निरर्थक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया (निरर्थक क़ानून जवाबदेही को कम करते है) |

| राजनीतिक संरक्षण और पक्षपात / भाई-भतीजावाद | ई-नीलामी, सिविल सेवा बोर्ड (पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए), केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को सशक्त बनाना (CAT) |

| सत्यनिष्ठा का अभाव | मिशन कर्मयोगी – सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रवेश परीक्षाओं में नैतिकता विषय का प्रश्न पत्र (UPSC and RPSC) |

| आधुनिक चिंताएँ – गोपनीयता | डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट, 2000 (2021 में संशोधन) |

| ख़राब दक्षता | स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो प्रणाली (स्पैरो), 360 डिग्री मूल्यांकन |

नैतिक द्वन्द

- स्थिति जब दो या दो से अधिक नैतिक सिद्धांतों के बीच संघर्ष होता है और नैतिक एजेंट को दूसरे की कीमत पर एक को चुनने की आवश्यकता होती है।

- नैतिक एजेंट को लाभ का अनुकूलन करने की आवश्यकता है

सादृश्य

- आप एक कंपनी में कर्मचारी हैं और आपका बॉस एक अच्छा टीम लीडर है और कंपनी को घाटे से लाभ की ओर ले जाता है, किंतु आपके बॉस का अपनी पत्नी के प्रति रवैया बहुत कठोर है और वह घरेलू हिंसा करता है। आप क्या निर्णय लेंगे? क्या आप पुलिस से शिकायत करेंगे?

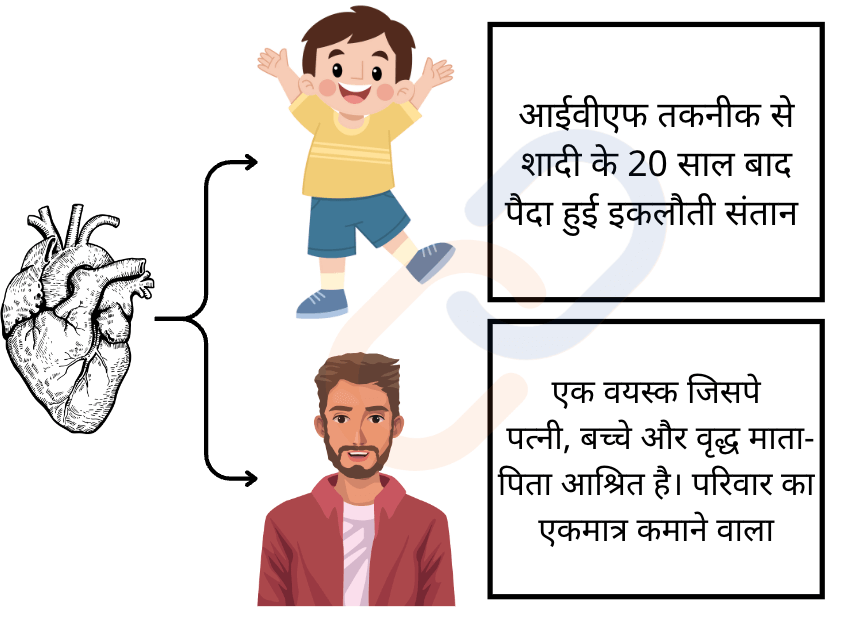

- आप एक हार्ट सर्जन हैं आपके पास निम्नलिखित दो स्थितियाँ हैं। आप यह हृदय किसे प्रत्यारोपित करेंगे?

अंतरात्मा का संकट (Crisis of conscience)

विवेक का संकट (अंतरात्मा का संकट) नैतिक दुविधा का सशक्त रूप है जिसमें नैतिक एजेंट को आंतरिक विश्वासों के साथ -साथ बाहरी परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत होती है। इससे गहरा आंतरिक तनाव या संघर्ष पैदा होता है और इसलिए नैतिक द्वन्द की तुलना में अंतरात्मा के संकट की स्थिति में अधिक मानसिक पीड़ा होती है

उपाय ?

- आंतरिक विकास (ध्यान/आध्यात्म – एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने 1974 में भारत का दौरा किया (नीम करोली बाबा आश्रम )

- बाह्य ज्ञान (वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता के अध्ययन से काफी मदद मिली) (परमाणु बम के आविष्कारक)

- प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों का ज्ञान होना

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता (आत्म जागरूकता, सामाजिक जागरूकता और प्रबंधन)

- मजबूत मूल्य प्रणाली का समावेश

उदाहरण

हितों का टकराव (Conflict of Interest)

वह स्थिति जब सार्वजनिक क्षमता में लिए गए निर्णयों का जीवन के निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभ निहित होता है

उदाहरण –

- इनसाइडर ट्रेडिंग (रजत गुप्ता प्रकरण)

- खेल चयन (जब चयनकर्ता का पुत्र/पुत्री ट्रायल के लिए आये)

- चंद्रा कोचर (आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के रूप में अपने पद का निजी फायदे के लिए दुरुपयोग किया)

हितों के टकराव से बचाव के उपाय

- स्पष्ट नियम और विनियमन

- तंत्र/व्यवस्था में पारदर्शिता

- उचित अंकेक्षण प्रक्रिया

- मूल्य विकास कार्यक्रम

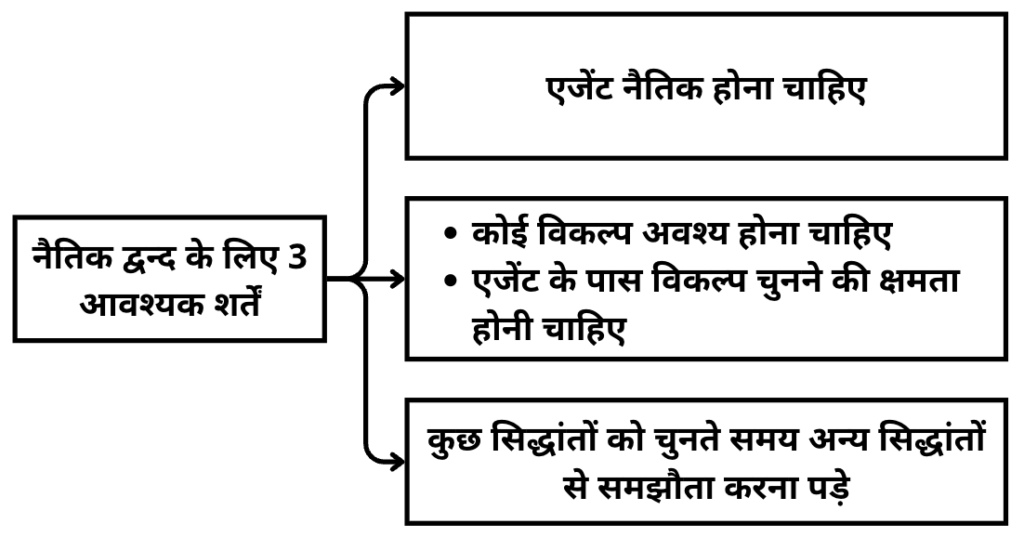

नैतिक द्वन्द के प्रकार

नैतिक द्वन्द मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं

- निजी लागत नैतिक द्वन्द

- उदाहरण –

- सिद्धांत बनाम संरक्षण/रक्षा

- जीवन बनाम निजी जीवन

- उदाहरण –

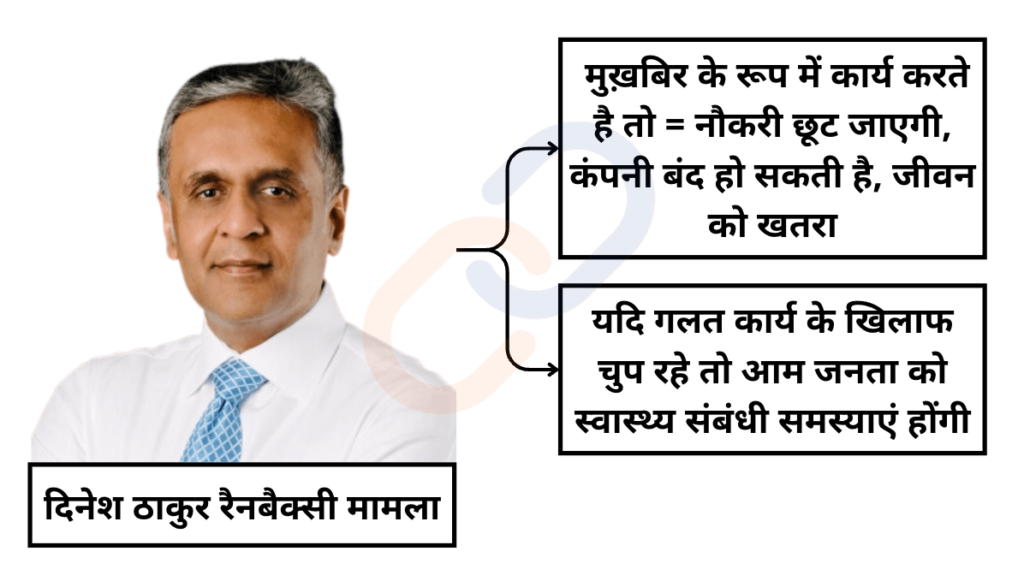

- सही बनाम सही द्वन्द

- वफादारी बनाम इंसानियत (उदा – दिनेश ठाकुर रेनबैक्सी प्रकरण)

- संयुक्त नैतिक द्वन्द

- साध्य बनाम साधन

प्रशासन में नैतिक द्वन्द

Trick – PP PEARL LANDLESSNESS CJ

| दुविधा | प्रशासनिक उदाहरण |

| सिद्धांत बनाम संरक्षण/रक्षा | आईईएस सत्येन्द्र दुबे ने हाईवे निर्माण में भ्रष्टाचार का किया पर्दाफाश – बाद मे उनकी हत्या कर दी गई। |

| व्यावसायिक जीवन बनाम निजी जीवन | आईपीएस अधिकारी का व्यस्तता के कारण परिवार को समय नही दे पाना |

| लाभ बनाम सामाजिक जिम्मेदारी | सामाजिक नैतिकता बनाम आर्थिक नैतिकता (लाभ)एक आईएएस अधिकारी का DISCOM अध्यक्ष होने के नाते – डिस्कॉम को घाटे से बाहर निकालने की दुविधा बनाम सरकार की मुफ्त बिजली देने की प्रतिबद्धता |

| विशेषाधिकार बनाम गैर-भेदभाव | झारखंड में एक बालक की भुखमरी से मृत्यु क्योंकि उनका बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था – ऐसी स्थिति में प्राथमिकता/विशेषाधिकार देने की जरूरत है |

| दण्ड बनाम पारितोषिक | यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुष्प प्रदान करना (साधन) = हृदय परिवर्तन (अंत) |

| साध्य बनाम साधन | साध्य – बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए पुल बनानासाधन/उपाय – पुल बनाने के लिए मन्दिर को तोड़ना = धार्मिक भावनाएँ आहत होना |

| स्वायत्तता बनाम जवाबदेही | स्वायत्तता आकस्मिक अवकाश, विशेषाधिकार अवकाश एवं अन्य छुट्टियाँ लेने की जवाबदेही – कार्यालय प्रभारी को समय पर काम पूरा करके देनाउदाहरण के लिए – श्री सतीश धवन ने एपीजे अब्दुल कलाम को रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च के लिए स्वायत्तता दी लेकिन जब लॉन्च विफल हो गया, तो उन्होंने विफलता के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। |

| नियम बनाम स्वविवेक | नियम – बिना उचित दस्तावेजों के किसी को भी अनाज ना देंना [झारखंड केस] विवेक – कोई भूख से मर रहा हो तो उसे नियमों से परे जाकर राहत पहुंचानी चाहिए |

| वफादारी बनाम ईमानदारी | वफादारी – सत्ता में सरकार के प्रति [किसी भी राजनैतिक पार्टी के प्रति नहीं]ईमानदारी– यदि आवश्यक हो तो गलत कार्य को उजागर करें |

| ऑटोमेशन बनाम रोजगार | सरकार का एआई, एमएल, रोबोटिक्स और अन्य अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना, दूसरी ओर ऑटोमेशन के कारण 69% नौकरियां खतरे में आना |

| राष्ट्रहित बनाम मानवता | अजमल कसाब के वकील – राष्ट्रहित में पैरवी के लिए मना करना बनाम मानवता [कांत के अनुसार प्रत्येक इंसान को जीने का हक़ है] के लिए पैरवी करना |

| विकास बनाम संधारणीयता/निरंतरता | विकास – मुंबई मेट्रो शेड के लिए आरे वन मे पेड़ों की कटाई संधारणीयता – सर्वोच्च न्यायालय का सिर्फ 177 पेड़ काटने का आदेश |

| कानून बनामकानून की भावना | ट्रैफिक पुलिस द्वारा गंभीर मरीज को ले जा रही एक कार का ओवरस्पीडिंग के लिए चालान काट देना |

| बाहरी जवाबदेही बनाम आंतरिक जिम्मेदारी | एक किशोर चोर का छोटे-मोटे अपराध के लिए पकड़ा जाना बाहरी जवाबदेही – मुकदमा और जेल आंतरिक जिम्मेदारी – उसका पुनर्वास करें |

| गति बनाम सटीकता | RAS इम्तिहान – छात्र का गति या गुणवत्ता बनाए रखने की दुविधा मे होना प्रशासन में → CM को 2 महीने में एक पुल का उद्घाटन करना है। इंजीनियर को कार्य की गति बढ़ाने के लिए सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं करना चाहिए |

| राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम गोपनीयता | राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी का फिंगरप्रिंट या नार्को टेस्ट लेना [नार्को टेस्ट में गोपनीयता भंग भी हो सकती है] |

| समानता बनाम न्याय संगतता | प्रशासनिक सेवाओ मे आरक्षण |

| वरिष्ठ का आदेश बनाम जनता की भलाई | जब वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक हित के विरुद्ध होएक कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ विद्रोही नहीं हो सकता है या नहीं होना चाहिए (अन्यथा कार्य संस्कृति खराब हो जाती है) लेकिन उसे गलत सलाह भी नहीं माननी चाहिए |

| गोपनीयता बनाम पारदर्शिता | किसी व्यक्ति द्वारा आरटीआई के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व की जानकारी मांगना (आरटीआई अधिनियम धारा 8) |

| केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण | बहुत अधिक केंद्रीकरण = हितधारकों पर निर्णय थोपना = ख़राब परिणामबहुत अधिक विकेंद्रीकरण = अक्षमता और ख़राब कार्यान्वयन |

| न्याय बनाम दया/रहम | निर्भया बलात्कार मामला – दोषियों में से एक किशोर था। उसे केवल 3 साल की सज़ा मिली (किशोर न्याय अधिनियम) पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए.जी. पेरारिवलन के जेल में उनके संतोषजनक आचरण, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और कैद के दौरान हासिल की गई उनकी शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए उनकी समयपूर्व रिहाई की गई |

नैतिक द्वन्द का समाधान कैसे करें?

ALIR मॉडल – जवाबदेही (Accountability), क़ानूनी वैधता (Legality), सत्यनिष्ठा (Integrity),अनुक्रियाशीलता/जवाबदेही (Responsiveness)

- लोकतांत्रिक जवाबदेही – एक प्रशासक को तत्कालीन सरकार के प्रति जवाबदेह होना चाहिए

- क़ानूनी वैधता का सिद्धांत – निर्णय संविधान और न्यायिक कानूनों के अनुरूप होना चाहिए

- व्यावसायिक सत्यनिष्ठा – संगठन के नैतिक सिद्धांतों का पालन करना

- समाज के प्रति जवाबदेही – अंततः कल्याणकारी रवैया

| दृष्टिकोण | Focus on |

| उपयोगितावादी दृष्टिकोण | “सबसे अधिक संख्या के लिए सबसे अधिक अच्छा” – इसलिए ऐसा फैसला लें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और कम लोगों को नुकसान हो |

| अधिकार आधारित दृष्टिकोण | हर इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार है |

| न्याय/निष्पक्षता दृष्टिकोण | सभी समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिएपक्षपात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए |

| आम भलाई दृष्टिकोण | जो संपूर्ण समाज के लिए अच्छा है वह एक व्यक्ति के लिए भी अच्छा हैइसलिए निर्णय समाज के सभी सदस्यों के लिए लाभकारी होना चाहिए। |

| सदाचार आधारित दृष्टिकोण | सदाचारी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सदैव सही होता है। इसलिए निर्णय लेने वाले को चरित्र विकास पर ध्यान देना चाहिए |

| कर्तव्यशास्त्र दृष्टिकोण | परिणाम की परवाह किये बिना कर्तव्य का पालन करें |

| नेहरूवादी दृष्टिकोण | राष्ट्रहित सबसे ऊपर होना चाहिए |

| विवेकानन्दवादी दृष्टिकोण | मानव सेवा ही अंतिम लक्ष्य हैl |

| गांधीवादी दृष्टिकोण (जंतर) | आपका निर्णय सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति के लिए उपयोगी होना चाहिए |

| कानूनी दृष्टिकोण | कानूनी सिद्धांतों का पालनयह अदालत की सुनवाई को सफलतापूर्वक पूरा करता है |

नैतिक निर्णय-प्रक्रिया

किस निर्णय को नैतिक कहा जाता है?

सुकरात

- कोई निर्णय तभी नैतिक कहलाता है जब वह किसी ज्ञानपूर्ण व्यक्ति द्वारा लिया गया हो।

- एकमात्र सदगुण ज्ञान है और एकमात्र बुराई अज्ञान है।

- उदाहरण – नैतिक संहिता, आचार संहिता, नियम और विनियम, कानून आदि का ज्ञान।

गीता

- लोकसंग्रह – कोई निर्णय तभी नैतिक कहलाता है जब वह सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता हो

- उदाहरण – सामाजिक कल्याण की नीतियों का कार्यान्वयन

- निष्काम कर्म – कोई निर्णय तब नैतिक कहलाता है जब वह निःस्वार्थ या इच्छा रहित और बिना किसी अपेक्षा के हो किया गया हो

- उदाहरण – 26/11 के मुंबई हमले के दौरान हेमंत करकरे सर ने अपनी जान दे दी

प्लेटो –

- कोई निर्णय नैतिक तब कहा जाता है जब वह इन चार मूल्यों – बुद्धि (विवेक), साहस, संयम और न्याय – में से किसी एक का पालन करता है।

- बुद्धि – सुरेंद्र कुमार सोलंकी (डूंगरपुर के डीएम) ने बुद्धि का प्रयोग कर एक ही योजना से 2 समस्याओं का समाधान किया – सोलर मैन

- साहस – दुर्गा शक्ति नागपाल (जमीन घोटाले का पर्दाफाश)

- संयम – गुलाबी गैंग, शराब की दुकानों के खिलाफ गांधीजी का अहिंसक विरोध

- न्याय – IAS पोमा टुडु ने जनजातियों से मिलने और न्याय दिलाने के लिए दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर 2 घंटे की यात्रा की।

जेरेमी बेंथम –

- कोई निर्णय नैतिक तब कहा जाता है जब वह मात्रात्मक उपयोगितावाद के अंतर्गत लिया जाता है।

- उदाहरण – यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई)

जॉन स्टुअर्ट मिल –

- कोई निर्णय नैतिक तब कहा जाता है जब वह गुणात्मक उपयोगितावाद के अंतर्गत लिया जाता है।

- उदाहरण – लक्षित बुनियादी आय, यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल

हिंदू धर्म –

- कोई निर्णय नैतिक तभी कहलाता है जब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पालन करता हो।

नैतिक निर्णय लेने के लिए चरण

नैतिक निर्णय लेने में पाँच बुनियादी चरण शामिल हैं :-

चरण 1:

- समस्या के नैतिक पहलू को पहचानें

- उदाहरण – अधिकार का उल्लंघन, कर्तव्य का पालन न करना, नैतिक अच्छाई का उल्लंघन, बुराइयों में लिप्त होना

चरण 2:

- तथ्यात्मक विवरण

- उदाहरण – कितने हिस्सेधार/हितधारक शामिल हैं?

चरण 3:

- दांव पर लगे सभी नैतिक मूल्यों की सूची बनाएं

- उदाहरण – निष्पक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता, सहानुभूति, संयम, सत्यनिष्ठा आदि जैसे नैतिक मूल्य दांव पर

चरण 4:

- दांव पर लगे मूल्यों को बचाने के लिए सभी संभावित विकल्पों की तलाश करें

- विकल्पों को न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए (जैसे उसे प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना)

- व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचें

- विकासात्मक उद्देश्य > प्रक्रियात्मक औपचारिकता

चरण 5:

- विकल्पों के परिणामों का विश्लेषण करना

विभिन्न परीक्षणों और दृष्टिकोणों पर अंतिम परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है

- अधिकार दृष्टिकोण – क्या अंतिम परिणाम सभी हितधारकों के अधिकारों का सम्मान करता है

- न्याय दृष्टिकोण – क्या अंतिम परिणाम सभी के साथ उचित व्यवहार करता है या यह भेदभावपूर्ण है

- उपयोगितावादी दृष्टिकोण – अधिक से अधिक संख्या को फ़ायदा

- सामान्य अच्छा दृष्टिकोण – क्या अंतिम निर्णय पूरे समुदाय की सेवा कर रहा है या केवल कुछ सदस्यों की?

- सदगुण दृष्टिकोण – क्या यह मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा?

- देखभाल नैतिकता दृष्टिकोण – क्या यह निर्णय सभी हिस्सेधारकों के रिश्तों, चिंताओं और भावनाओं को ध्यान में रखता है?

- नुकसान परीक्षण- लोगों या पर्यावरण को कम से कम नुकसान

- उत्क्रमणीयता परीक्षण – यदि मैं उस स्थिति में होता तो क्या होता

- प्रचार परीक्षण – यदि यह निर्णय समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ तो क्या होगा?

- बचाव परीक्षण – क्या देश का कानून इसका बचाव कर सकता है

- समय परीक्षण – समय पर निर्णय

नैतिक निर्णय-प्रक्रिया तथा उसमें योगदान देने वाले कारक

व्यक्तिगत स्तर पर

| कारक | उदाहरण |

| अभिवृत्ति | यदि किसी देश के प्रधान मंत्री का किसी विशेष लिंग के प्रति अच्छा रवैया हो = बेहतर नीतिगत निर्णय [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ] |

| ज्ञान | अच्छे बुरे का ज्ञान यदि मुझे लोकसंग्रह सिद्धांत का ज्ञान है, तो मेरे निर्णय आत्मकेंद्रित नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए होंगेनोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी |

| व्यक्तिगत मूल्य | ईमानदारी, सच्चाई, अहिंसा जैसे मूल्य चोरी-चोरी कांड में हिंसा के कारण गांधीजी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा |

| कानूनी जागरूकता | घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रति जागरूकता = परिवार में महिला सदस्यों के प्रति मानवीय व्यवहार का निर्णय |

| भावनात्मक बुद्धिमत्ता | भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले आरपीएस अधिकारी – मामले को बलपूर्वक नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाने का निर्णय |

| जवाबदेही | किसी भी गलत काम के लिए बड़ा भाई-बहन जिम्मेदार होता है (माता-पिता की अनुपस्थिति में) = जीवन में बेहतर निर्णय लेना अपराध के लिए थाना प्रभारी (सीआई) की जवाबदेही = इंस्पेक्टरों और थानेदारों के साथ नियमित बैठक करने का निर्णय |

| हितों का टकराव | क्रिकेट चयन समिति में एक पिता -> अयोग्य बेटे का चयन करने का गलत निर्णय ले सकता है |

| अंतरात्मा | गांधीजी की अंतरात्मा ने उन्हें कभी भी मांसाहार न खाने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया |

संगठनात्मक स्तर पर

| कारक | उदाहरण |

| अंकेक्षण और पारदर्शिता | मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण , सरकारी कार्यालय में आरटीआई = बेहतर निर्णय लेनाजब एक सिविल सेवक कुछ भी निर्णय लेने के लिए कलम उठाता है, तो उसके दिमाग में आरटीआई होती है – अरुणा रॉय |

| निदेशक मंडल (नेतृत्व) | टाटा, विप्रो जैसी कंपनियों में विविध और सक्षम निदेशक मंडल = बेहतर निर्णय लेना = अच्छा लाभ और मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन डॉ. समित शर्मा आईएएस – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में, उन्होंने जेनेरिक दवाई में सुधार लाए |

| कर्मचारियों की भागीदारी [Article 43A] | हीरो साइकिल की सफलता (ओ पी मुंजाल) 2020 में, OYO ने घोषणा की कि वह सभी कर्मचारियों को गहरी छूट वाली कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ESOPs) की पेशकश करके शेयरधारक बनाएगी। |

| कार्यविधि सत्यनिष्ठा | यूपीएससी/आरपीएससी के माध्यम से चयन → कठोर प्रशिक्षण → फील्ड पोस्टिंग → अधीनस्थ पोस्टिंग = प्रशासन में बेहतर निर्णय लेना |

| संगठनात्मक मूल्य | सिविल सेवाओं मे , सुशासन के लिए सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे मूल्य आवश्यक हैं |

| कानूनी मंजूरी, नियम और विनियम | आईपीसी (1860)सीआरपीसी 1973केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 आदिराजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971प्रशासन में बेहतर निर्णय लेना |

| विवेकाधीन शक्तियाँ | संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी |

| प्रशिक्षण कार्यक्रम | मिशन कर्मयोगी – सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम |

| पदानुक्रम या केंद्रीकरण/विकेंद्रीकरण | बहुत अधिक केंद्रीकरण = हितधारक पर निर्णय थोपना = ख़राब परिणाम बहुत अधिक विकेंद्रीकरण = अक्षमता और ख़राब कार्यान्वयन बेहतर निर्णय लेने के लिए = कानूनों/नीति का विस्तृत संहिताकरण + निचले स्तर पर विवेकाधीन शक्ति + जवाबदेही + त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तकनीक का उपयोग |

सामाजिक स्तर पर

| कारक | उदाहरण |

| सामाजिक मूल्य | सद्भाव, सहनशीलता, करुणा, सहानुभूति, दया आदिभारतीय समाज = वसुदेव कुटुंबकम = शांति और समृद्धिसीरिया – कुर्दों और सुन्नियों के बीच धार्मिक असहिष्णुता |

| आधुनिक अवधारणाएँ | नारीवादी नैतिकता – समाज में महिला संबंधित मामलों में बेहतर निर्णयअक्टूबर 2022 में, बीसीसीआई ने घोषणा की कि महिला क्रिकेटरों को उनके पुरुष समकक्षों के समान मैच फीस मिलेगी। इसमें एक टेस्ट मैच के लिए ₹15 लाख, एक वनडे के लिए ₹6 लाख और एक टी20 के लिए ₹3 लाख शामिल हैं।#Metoo मूवमेंटब्लैक लाइव्स मैटर – काले लोगों को अपने समकक्षों की तरह सम्मान के साथ जीने का समान अधिकार होना संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन |

| कानूनी प्रतिबंध | PCPNDT एक्ट – लैंगिक समानता हेतु निर्णय RTE अधिनियम 2009 – अनुच्छेद 21A को बाध्यकारी कानून बनाना |

| न्यायिक व्याख्या | सबरीमाला, तीन तलाक आदि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला |

| सरकारी नीतियां | कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना – कई माता-पिता ने अपने बच्चे की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया |

कुछ अन्य कारक

- विकल्प की उपलब्धता

- परिस्थितियों के प्रति जागरूकता [Ex – स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति बेहतर निर्णय लेगा]

- स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत [Ex – अधिक क्षमताओं और अवसरों से बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी]

- पिछले अनुभव [Ex – डॉ. समित शर्मा का पिछला MBBS अनुभव या डॉ. रवींद्र गोस्वामी (बूंदी कलेक्टर) ने डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान मरीजों का इलाज किया]

- पर्यावरणीय कारक – सहकर्मी समूह, मित्र, परिवार के सदस्य, शिक्षक आदि किसी भी व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को आकार देते हैं

- समर्थन तंत्र – बेहतर समर्थन तंत्र = बेहतर निर्णय

Practice Questions

- अंतरात्मा/विवेक का संकट क्या है और यह हितों के टकराव से किस प्रकार भिन्न है? उदाहरण सहित समझाइये। [5 M]

- एक प्रशासक के सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की नैतिक दुविधाओं को सूचीबद्ध करें और प्रत्येक के लिए उपाय बताएं। [10 M]

प्रशासन में नैतिक चिन्ताएं निर्णय-प्रक्रिया एवं उससे जुड़ी चुनौतियां / प्रशासन में नैतिक चिन्ताएं निर्णय-प्रक्रिया एवं उससे जुड़ी चुनौतियां / प्रशासन में नैतिक चिन्ताएं निर्णय-प्रक्रिया एवं उससे जुड़ी चुनौतियां / प्रशासन में नैतिक चिन्ताएं निर्णय-प्रक्रिया एवं उससे जुड़ी चुनौतियां

FAQ (Previous year questions)

नैतिक द्वंद्व – ऐसी स्थिति जब दो या अधिक नैतिक सिद्धांतों के बीच टकराव हो और नैतिक कर्ता को एक को दूसरे की कीमत पर चुनना पड़े।

नैतिक कर्ता को लाभ को अधिकतम करना होता है।

अधिकांश मामलों में, वृत्तिपरक/पेशेवर नैतिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए –

पेशेवर कर्तव्य निष्पक्षता और क़ानून के शासन को सुनिश्चित करता है – व्यक्तिगत नैतिकता भावनाओं, पक्षपात, या संस्कृति से प्रभावित हो सकती है, जबकि पेशेवर नैतिकता मानकीकृत होती है और संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखित होती है।

हितों के टकराव से बचने के लिए।

कार्यस्थल पर व्यक्तिगत पक्षपात से बचने के लिए।

भाई-भतीजावाद, पक्षपात, और क्रोनी पूंजीवाद से बचने के लिए।

सार्वजनिक हित को निजी हितों पर प्राथमिकता देता है – उदाहरण – यदि किसी मित्र को अवैध रूप से टेंडर मिला है, तो एक लोक सेवक को उसे रद्द कर देना चाहिए यदि वह खरीद प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करता है।

सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही और विश्वास स्थापित करता है – उदाहरण: भर्ती या चुनावी कर्तव्यों में तटस्थ व्यवहार आवश्यक है, चाहे व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ कुछ भी हों।

मैक्स वेबर के अनुसार: व्यक्तिगत विवेक के मामलों में लागू होने वाले नैतिक और नैतिक मानदंडों को सार्वजनिक प्रशासन पर लागू करना बुद्धिमानी नहीं है। उदाहरण: यदि कानून की आवश्यकता हो, तो एक RPS अधिकारी को अहिंसा का त्याग करना पड़ सकता है।

लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, व्यक्तिगत नैतिकता को वरीयता दी जा सकती है –

विवेकाधिकार की स्थिति में, एक अधिकारी नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करने जैसे पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन कर सकता है, और करुणा और सहानुभूति से निर्णय ले सकता है। उदाहरण: भीड़ नियंत्रण के दौरान, एक IAS अधिकारी ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर भीड़ हिंसा से शरणार्थियों की रक्षा की, जो व्यक्तिगत नैतिकता से प्रेरित था।

कुछ व्यक्तिगत मूल्य, जैसे करुणा, निष्ठा आदि, सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण – ये मूल्य एक अधिकारी को अपने अधीनस्थों के प्रति विनम्र व्यवहार के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे पेशेवर संबंध मज़बूत होते हैं।

सार्वजनिक चयन सिद्धांत: बेहतर शासन के लिए हमें उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रथाओं, समानुभूति, प्रशंसा आदि जैसे मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है।

हालांकि निजी और सार्वजनिक जीवन का पूर्ण पृथक्करण न तो संभव है और न ही हमेशा वांछनीय, एक लोक सेवक को पेशेवर नैतिकता को मार्गदर्शक शक्ति के रूप में बनाए रखना चाहिए, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके व्यक्तिगत मूल्यों को संस्थागत निष्ठा के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए ताकि उच्चतर शुभ को प्राप्त किया जा सके।

ऐसी स्थिति जब दो या अधिक नैतिक सिद्धांतों के बीच टकराव हो और नैतिक कर्ता को एक को दूसरे की कीमत पर चुनना पड़े।

नैतिक कर्ता को लाभ को अधिकतम करना होता है।

आप एक कंपनी में कर्मचारी हैं और आपका बॉस एक अच्छा टीम लीडर है और कंपनी को घाटे से लाभ की ओर ले जाता है, किंतु आपके बॉस का अपनी पत्नी के प्रति रवैया बहुत कठोर है और वह घरेलू हिंसा करता है। आप क्या निर्णय लेंगे? क्या आप पुलिस से शिकायत करेंगे?

व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें

प्रशासक की जिम्मेदारी

शारीरिक आवश्यकताएँ जैसे भोजन, कपड़े, आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता

विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिड-डे मील स्कीम, बच्चों और माताओं के लिए ICDS, स्वच्छ भारत मिशन आदि।उपयोगितावाद के सिद्धांत का पालन करना।उदाहरण: कोझिकोड शहर में शुरू किया गया ऑपरेशन सुलैमानी एक मुफ्त भोजन कार्यक्रम है।

स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा

समानता और समावेशन – यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाएं और विकलांग जैसे कमजोर वर्ग पीछे न छूटें।आयुष्मान भारत – द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की मुफ्त उपलब्धता।शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समग्र शिक्षा अभियान का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों का नियमित निरीक्षण।

सुरक्षा आवश्यकताएँ

सक्रिय पुलिसिंग और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कानून और व्यवस्था बनाए रखना।विशाखा दिशानिर्देश, महिला हेल्पलाइन, और बेघर लोगों के लिए रात्रि आश्रयों को लागू करना।आपातकालीन सेवाएँ, आपदा तैयारियाँ, और साइबर सुरक्षा पहल।उदाहरण: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत शक्ति का प्रयोग करना।सामुदायिक आयोजनों का आयोजन, रात्रि चौपाल जैसे शिकायत निवारण मंच।

सामाजिक आवश्यकताएँ

अपनापन, देखभाल, और सामुदायिक समर्थन मूलभूत हैं।वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, आदिवासियों, और अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी दृष्टिकोण।उदाहरण: IAS अधिकारी पोमा टुडू ने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक सेवाएँ पहुँचाने के लिए घंटों पैदल यात्रा की।

आत्म-सम्मान

समानुभूति जैसे मूल्यों का विकास ताकि नागरिकों को अधिकारों के धारक के रूप में देखा जाए, न कि दया के पात्र के रूप मेंमाईगव, आरटीआई और सोशल ऑडिट जैसे मंचों के माध्यम से नागरिकों की शासन में भागीदारी को बढ़ावा देनाआत्मनिर्भरता के लिए कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।

प्रशासनिक अभिवृत्ति या समझ का अभाव – जब प्रशासकों में अपने कर्तव्यों के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक, भावनात्मक, और व्यवहारिक संरेखन की कमी होती है, तो यह संज्ञानात्मक असंगति (मनोवैज्ञानिक द्वंद्व) पैदा करता है। उदाहरण – कोई युवा अधिकारी यदि अभिजात्य या शहरी-केंद्रित सोच रखता है और उसे ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ किया जाता है, तो वह हतोत्साहित और निराश महसूस कर सकता है।

हितों का टकराव – जब व्यक्तिगत हित (आर्थिक, राजनीतिक या पारिवारिक) आधिकारिक कर्तव्यों से टकराते हैं, तो यह निर्णय लेने में दुविधा पैदा करता है और आंतरिक तनाव उत्पन्न करता है। उदाहरण – कोई अधिकारी जो निविदा आवंटन की निगरानी कर रहा है, उस पर रिश्तेदारों या राजनेताओं द्वारा किसी विशेष ठेकेदार को लाभ देने का दबाव डाला जा सकता है।

निजी और सार्वजनिक मूल्यों में टकराव – जब किसी प्रशासक के निजी नैतिक मूल्य (जैसे – अहिंसा, शांतिवाद) उनके पेशेवर कर्तव्यों (जैसे – बेदखली, गिरफ्तारी) से टकराते हैं, तो वह नैतिक द्वंद्व महसूस कर सकता है। उदाहरण: गांधीवादी आदर्शों वाला एक अधिकारी जबरन भूमि अधिग्रहण की देखरेख करते समय परेशान महसूस कर सकता है, भले ही यह कानूनी रूप से आवश्यक हो।

सुखवादी प्रवृत्तियाँ/कमजोर मूल्य प्रणाली/सत्यनिष्ठा की कमी – यदि कोई प्रशासक भौतिकवाद या सतही सुखों (यश, आराम, पैसा) से प्रेरित होता है, तो जब ये इच्छाएँ पूरी नहीं होतीं या नैतिक मांगों के कारण बाधित होती हैं, तो तनाव उत्पन्न होता है। गांधीजी के अनुसार, बिना श्रम के धन कमाना पाप है और ऐसे पाप अंततः मानसिक तनाव का कारण बनते हैं।

नैतिक दुविधा और विवेक का संकट – नैतिक रूप से अस्पष्ट परिस्थितियों में, दो ‘सही’ विकल्पों के बीच चयन करने से तीव्र आंतरिक दबाव और अपराधबोध पैदा होता है।

कार्य और जीवन के संतुलन की कमी (अत्यधिक कार्यभार) – लंबे कार्य घंटे, कर्मचारियों की कमी, और जनता का/राजनीतिक दबाव → ख़ुद की देखभाल और परिवार के लिए कम समय → मानसिक तनाव।

शक्ति/अधिकार या विवेक की कमी – अक्सर, अधिकारियों को पर्याप्त स्वायत्तता दिए बिना जिम्मेदार ठहराया जाता है या वरिष्ठों और राजनेताओं द्वारा सूक्ष्म प्रबंधन किया जाता है। यह असहायता निराशा और तनाव का कारण बनती है। उदाहरण – कोई ईमानदार अधिकारी यदि कड़े निर्णय लेने की कोशिश करता है, तो उसे लगातार तबादलों या राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ सकता है (जैसे अशोक खेमका, जिनका 50 से अधिक बार तबादला हुआ)।

कर्म योग का पालन न करना – प्रशासन में निष्क्रियता के कारण लंबित कार्य बढ़ जाते हैं, जनविश्वास की हानि होती है, और आंतरिक अपराधबोध उत्पन्न होता है, जिससे मानसिक तनाव होता है।

दीर्घकालिक मानसिक कल्याण और प्रभावी शासन के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक आधार, और निष्काम भाव का विकास आवश्यक है।

नैतिक निर्णय वे निर्णय होते हैं जो नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करते हैं।

“नैतिक निर्णय” लेने में महत्त्वपूर्ण कारक –

व्यक्तिगत स्तर पर – अभिवृत्ति, ज्ञान, व्यक्तिगत मूल्य, कानूनी जागरूकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जवाबदेही, अंतरात्मा आदि नैतिक निर्णय लेने में भूमिका निभाते हैं।

संगठनात्मक स्तर पर – अंकेक्षण और पारदर्शिता, निदेशक मंडल (नेतृत्व), कर्मचारियों की भागीदारी (उद्योगों में प्रबंधन), प्रक्रियागत सत्यनिष्ठा, संगठनात्मक मूल्य, कानूनी प्रतिबंध, नियम और विनियम, विवेकाधीन शक्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।

सामाजिक स्तर पर – सामाजिक मूल्य, आधुनिक अवधारणाएँ, कानूनी प्रतिबंध, न्यायिक व्याख्या, सरकारी नीतियाँ आदि।

अन्य कारक – विकल्पों की उपलब्धता।

परिस्थितियों की जागरूकता [उदाहरण – स्वस्थ मन वाला व्यक्ति बेहतर निर्णय लेगा]।

संकल्प स्वातंत्र्य [उदाहरण – क्षमता और अवसर बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं]।

पूर्व अनुभव [उदाहरण – डॉ. समित शर्मा का पिछला MBBS अनुभव या डॉ. रविंद्र गोस्वामी (बूंदी कलेक्टर) ने डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान मरीजों का इलाज किया]।

पर्यावरणीय कारक – सहकर्मी समूह, मित्र, परिवार के सदस्य, शिक्षक आदि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को आकार देते हैं।

समर्थन प्रणाली – जितनी बेहतर समर्थन प्रणाली, उतना बेहतर निर्णय लेना।

निर्णयों का समन्वय –

सद्भावनापूर्ण कार्रवाई की सहायता लेना – यदि कोई कार्य कानूनी रूप से संदिग्ध है, लेकिन सार्वजनिक कल्याण के लिए ईमानदार इरादे से किया गया है, तो अदालतें अक्सर राहत प्रदान करती हैं। उदाहरण: कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, कई IAS अधिकारियों ने औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना प्रवासी श्रमिकों को भोजन और आवश्यक सामग्री वितरित की। हालाँकि इन कार्यों ने कुछ प्रशासनिक प्रोटोकॉल को दरकिनार किया, लेकिन आपातकाल में सार्वजनिक हित की सेवा के इरादे के कारण इन्हें सद्भावनापूर्ण माना गया।

स्पष्ट असहमति – जब आदेशों का पालन करने से अनैतिक परिणाम हो सकते हैं, तो स्पष्ट औचित्य के साथ असहमति दर्ज करें। उदाहरण – कोई अधिकारी राजनीतिक दबाव के बावजूद अवैध टेंडर को स्वीकृति देने से इंकार करे।

कानून के अक्षर और भावना के बीच संतुलन – – नियमों का कठोर पालन कभी-कभी जनहित को नुकसान पहुँचा सकता है; इसलिए, नियम की भावना के अनुरूप कार्य करना नैतिक प्रशासन सुनिश्चित करता है। उदाहरण – किसी गंभीर मरीज को अस्पताल पहुँचाने के लिए प्रक्रिया को अस्थायी रूप से दरकिनार करना।

नैतिक निर्णय-निर्माण नियमों और मूल्यों के बीच एक सूक्ष्म संतुलन है। एक प्रशासक को नैतिक दृष्टि से दृढ़, कानूनी रूप से सजग और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वह नैतिकता और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में समरसता स्थापित कर सके और शासन में न्याय एवं विश्वास सुनिश्चित कर सके।