आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग जीवविज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो बताता है कि हमारी आदतें, परिवेश और वंशानुगत गुण कैसे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन रोगों का संबंध केवल जीन से ही नहीं बल्कि हमारी दैनिक जीवनशैली से भी गहराई से जुड़ा होता है।

आनुवंशिक रोग

डीएनए में होने वाले असामान्य परिवर्तन या उत्परिवर्तन कई गंभीर विकारों को जन्म दे सकते हैं। ये परिवर्तन कभी माता-पिता से प्राप्त होते हैं और कभी स्वतः भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाले विकारों को आनुवंशिक रोग कहा जाता है, जो एकल जीन (मोनोजेनिक), बहुकारकीय जीन या गुणसूत्रीय असामान्यताओं से संबंधित हो सकते हैं।

आनुवंशिक रोगों के प्रकार

- मोनोजेनिक (एकल-जीन) विकार

- कारण: एकल जीन में उत्परिवर्तन

- प्रकार:

- ऑटोसोमल प्रभावी: रोग व्यक्त होने के लिए उत्परिवर्तित जीन की केवल एक प्रति पर्याप्त होती है।

- ऑटोसोमल पुनरावर्ती: रोग व्यक्त होने के लिए उत्परिवर्तित जीन की दो प्रतियाँ आवश्यक होती हैं।

- एक्स-लिंक्ड: उत्परिवर्तन X गुणसूत्र पर स्थित जीन में होता है।

- गुणसूत्रीय विकार

- कारण: गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में असामान्यता

- उदाहरण:

- ट्राइसोमी: गुणसूत्र की तीन प्रतियाँ होना (जैसे डाउन सिंड्रोम – ट्राइसोमी 21)

- मोनोसोमी: गुणसूत्र युग्म में से एक गुणसूत्र का गायब होना (जैसे टर्नर सिंड्रोम)

- माइटोकॉन्ड्रियल रोग

- कारण: माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए (mtDNA) में उत्परिवर्तन

- विशेषता: केवल माता से संतानों को विरासत में मिलते हैं (क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया माता से ही प्राप्त होते हैं)

- उदाहरण: लेबर का वंशानुगत दृष्टि तंत्रिका रोग, MELAS सिंड्रोम

- बहुकारकीय विकार

- कारण: आनुवंशिक उत्परिवर्तन + पर्यावरणीय कारक (जीवनशैली, विषाक्त पदार्थों का संपर्क)

- उदाहरण: हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, कुछ प्रकार के कैंसर

A) मोनोजेनिक विकारों के प्रकार

ऑटोसोमल प्रभावी विकार

- वंशागति: रोग व्यक्त करने के लिए मात्र एक माता-पिता से उत्परिवर्तित जीन की एक प्रति पर्याप्त होती है। प्रभावित व्यक्ति के संतान को उत्परिवर्तन देने की 50% संभावना होती है।

- विशेषताएँ: विषमयुग्मजी (heterozygous) व्यक्ति भी रोग से प्रभावित होते हैं।

- उदाहरण:

- हंटिंग्टन रोग: HTT जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें प्रगतिशील मोटर दुष्क्रिया, संज्ञानात्मक ह्रास और मनोरोग लक्षण देखे जाते हैं।

- मार्फन सिंड्रोम: FBN1 जीन में उत्परिवर्तन से संयोजी ऊतक प्रभावित होते हैं, जिससे कंकाल विकृति, हृदय संबंधी समस्याएँ और दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं।

- अकॉन्ड्रोप्लासिया: FGFR3 जीन में उत्परिवर्तन के कारण हड्डी विकास प्रभावित होता है, जिससे बौनापन होता है।

- न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1: NF1 जीन में उत्परिवर्तन से तंत्रिकाओं पर ट्यूमर, त्वचा परिवर्तन और सीखने की अक्षमता होती है।

ऑटोसोमल पुनरावर्ती विकार

- वंशागति: रोग व्यक्त होने के लिए दोनों माता-पिता से उत्परिवर्तित जीन की एक-एक प्रति (कुल दो प्रतियाँ) आवश्यक होती हैं। यदि केवल एक प्रति उत्परिवर्तित हो, तो व्यक्ति केवल वाहक होता है और लक्षण प्रदर्शित नहीं करता।

- विशेषताएँ: दोनों माता-पिता के वाहक होने पर ही संतान के प्रभावित होने की संभावना होती है।

- उदाहरण:

- सिस्टिक फाइब्रोसिस: CFTR जीन में उत्परिवर्तन के कारण फेफड़ों और पाचन तंत्र में गाढ़ा बलगम जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और संक्रमण होते हैं।

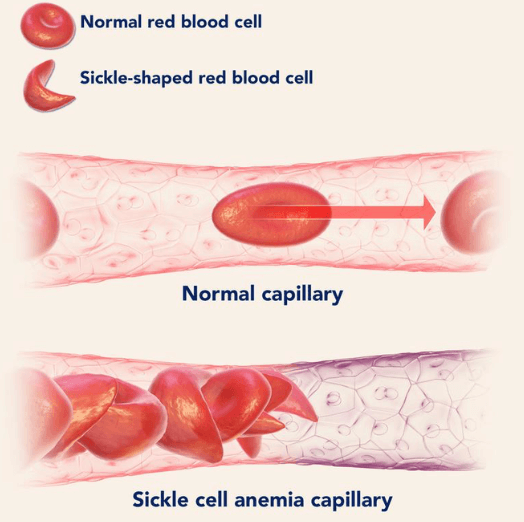

- सिकल सेल एनीमिया: HBB जीन में उत्परिवर्तन से हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएँ सिकल आकार की हो जाती हैं और रक्त प्रवाह अवरुद्ध होकर दर्द के दौरे पड़ते हैं।

- टे-सैक्स रोग: HEXA जीन में उत्परिवर्तन से मोटर कौशल का ह्रास, अंधापन और बाल्यावस्था में मृत्यु हो जाती है।

- फेनिलकीटोन्यूरिया (PKU): फेनिलएलनिन हाइड्रॉक्सिलेज (PAH) एंजाइम की कमी से रक्त में फेनिलएलनिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बिना उपचार के बौद्धिक अक्षमता हो सकती है।

X-लिंक्ड विकार

- वंशागति: उत्परिवर्तन X गुणसूत्र पर होता है। पुरुषों में इसके प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उनके पास केवल एक X गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाएँ (जिनके पास दो X गुणसूत्र होते हैं) आमतौर पर वाहक होती हैं, जब तक कि दोनों X गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन न हो।

विशेषताएँ: पुरुष आमतौर पर अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके पास केवल एक X गुणसूत्र होता है। - उदाहरण:

- हीमोफिलिया: क्लॉटिंग फैक्टर (फैक्टर VIII या IX) के जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। इससे रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होती है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव और चोट लगने पर गहरे निशान पड़ते हैं।

- ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (DMD): डिस्ट्रोफिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिससे प्रगतिशील मांसपेशियों की कमजोरी और अध:पतन होता है।

- वर्णांधता: X गुणसूत्र पर स्थित वर्ण दृष्टि के जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। प्रभावित व्यक्ति कुछ विशेष रंगों (विशेषकर लाल और हरे) में अंतर नहीं कर पाते।

- फ्रैजाइल X सिंड्रोम: X गुणसूत्र पर FMR1 जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिससे बौद्धिक अक्षमता, चिंता और सामाजिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

सिकल सेल एनीमिया

- सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं में असामान्य हीमोग्लोबिन (हीमोग्लोबिन S, HbS) का उत्पादन होता है। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाएँ कठोर और अर्धचंद्राकार (सिकल) आकार की हो जाती हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं में रुकावट, ऑक्सीजन प्रवाह में कमी और विभिन्न जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।

- कारण: HBB जीन में उत्परिवर्तन (गुणसूत्र 11 पर): हीमोग्लोबिन S (HbS) का उत्पादन करता है, जो ऑक्सीजन छोड़ने के बाद असामान्य व्यवहार करता है।

रोगविज्ञान:

- सामान्य vs. सिकल RBCs:

- सामान्य RBCs: गोल, लचीली और ऑक्सीजन का कुशलतापूर्वक परिवहन करती हैं।

- सिकल RBCs: अर्धचंद्राकार, कठोर और रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करती हैं।

- हीमोग्लोबिन S का बहुलकीकरण:

रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर हीमोग्लोबिन S के अणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएँ बनाते हैं, जिससे RBCs सिकल आकार की हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप:- ऑक्सीजन परिवहन में बाधा

- RBCs का जीवनकाल घटना (10–20 दिन vs. सामान्य 120 दिन)

- रक्त वाहिकाओं में रुकावट से दर्द और अंग क्षति

- लक्षण:

- एनीमिया: RBCs की कमी से थकान, कमजोरी और पीलापन।

- दर्द एपिसोड (क्राइसिस): रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने से छाती, जोड़ों या पेट में तीव्र दर्द।

- बार-बार संक्रमण: प्लीहा क्षति से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना।

- विकास में देरी: बच्चों में शारीरिक विकास धीमा होना।

- दृष्टि संबंधी समस्याएँ: आँखों की रक्त वाहिकाओं में रुकावट से दृष्टि प्रभावित होना।

- स्ट्रोक: मस्तिष्क में रक्त प्रवाह अवरुद्ध होना (विशेषकर बच्चों में)।

- एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम: जानलेवा स्थिति जिसमें छाती में दर्द, बुखार और साँस लेने में कठिनाई होती है।

वर्णांधता (कलर ब्लाइंडनेस)

वर्णांधता, या वर्ण दृष्टि की कमी, कुछ विशेष रंगों (मुख्यतः लाल, हरा या नीला) को सही ढंग से पहचानने में असमर्थता है। इसकी गंभीरता हल्के से लेकर पूर्ण रंग दृष्टि हानि तक हो सकती है।

प्रकार

- लाल-हरा वर्णांधता (सबसे आम):

- प्रोटानोपिया: लाल रंग की अनुभूति न होना (लाल शंकु कोशिकाओं की कमी)।

- ड्यूटेरानोपिया: हरे रंग की अनुभूति न होना (हरी शंकु कोशिकाओं की कमी)।

- नीला-पीला वर्णांधता (कम आम):

- ट्राइटानोपिया: नीले रंग की अनुभूति न होना (नीली शंकु कोशिकाओं की कमी)।

- पूर्ण वर्णांधता (मोनोक्रोमेसी):

- दुर्लभ और गंभीर; सभी शंकु कोशिकाओं (लाल, हरी, नीली) के असमर्थ होने के कारण केवल धूसर रंगों में दिखाई देना।

वर्णांधता के कारण

- आनुवंशिक कारक:

- X-लिंक्ड पुनरावर्ती वंशागति: X गुणसूत्र पर उत्परिवर्तन; पुरुषों (XY) में अधिक आम (क्योंकि उनके पास केवल एक X गुणसूत्र होता है), महिलाओं (XX) में कम (क्योंकि दो X गुणसूत्र होते हैं)।

- अर्जित कारण:

- उम्र संबंधी: लेंस में परिवर्तन से रंग अनुभूति प्रभावित होना।

- नेत्र रोग: मोतियाबिंद, मैक्यूलर डिजनरेशन या ग्लूकोमा।

- स्नायविक कारक: दृश्य प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्रों की क्षति।

B) गुणसूत्रीय विकार

गुणसूत्रीय विकार तब होते हैं जब गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में परिवर्तन होता है, जो किसी व्यक्ति के विकास, कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ये विकार या तो संख्यात्मक असामान्यताओं (अतिरिक्त या गायब गुणसूत्र) या संरचनात्मक असामान्यताओं (गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन) के कारण उत्पन्न होते हैं।

1. संख्यात्मक गुणसूत्रीय असामान्यताएँ

- डाउन सिंड्रोम (ट्राइसोमी 21):

- कारण: गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति (सामान्य दो के बजाय तीन)

- लक्षण: बौद्धिक अक्षमता, विकासात्मक देरी, विशिष्ट चेहरे की बनावट (चपटा चेहरा, ऊपर की ओर तिरछी आँखें), हृदय दोष और ल्यूकेमिया जैसी अन्य चिकित्सीय स्थितियों का बढ़ा जोखिम।

- टर्नर सिंड्रोम (मोनोसोमी X):

- कारण: महिला में केवल एक X गुणसूत्र (दो के बजाय) होना।

- लक्षण: कद छोटा होना, बांझपन, झिल्लीदार गर्दन, हृदय दोष और सामान्य बुद्धि।

- क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम (XXY सिंड्रोम):

- कारण: पुरुषों में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र (XXY) होना।

- लक्षण: प्रजनन क्षमता कम होना, औसत से अधिक लंबाई, हल्की विकासात्मक देरी और मांसपेशियों का कम तनाव।

- ट्रिपल X सिंड्रोम (ट्राइसोमी X):

- कारण: महिलाओं में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र (XXX) होना।

- लक्षण: अक्सर हल्के या कोई लक्षण नहीं, लेकिन लंबा कद, सीखने की कठिनाइयाँ और अंडाशय की प्रारंभिक विफलता हो सकती है।

- एडवर्ड्स सिंड्रोम (ट्राइसोमी 18):

- कारण: गुणसूत्र 18 की एक अतिरिक्त प्रति।

- लक्षण: गंभीर विकासात्मक और बौद्धिक अक्षमताएँ, अंग विकृति, मुट्ठी बंद होना और खोपड़ी व चेहरे की असामान्यताएँ।

- पूर्वानुमान: प्रायः शैशवावस्था में घातक।

- पटाऊ सिंड्रोम (ट्राइसोमी 13):

- कारण: गुणसूत्र 13 की एक अतिरिक्त प्रति।

- लक्षण: गंभीर विकासात्मक देरी, चेहरे की विकृतियाँ, हृदय दोष और मस्तिष्क विकृति।

- पूर्वानुमान: प्रायः शैशवावस्था में घातक।

2. संरचनात्मक गुणसूत्रीय असामान्यताएँ

- विलोपन (डिलीशन):

- कारण: गुणसूत्र का एक भाग गायब होना।

- उदाहरण: क्रि-डू-चैट सिंड्रोम (गुणसूत्र 5 पर विलोपन), जिसमें तीखी आवाज़, विकासात्मक देरी और बौद्धिक अक्षमता होती है।

- द्विगुणन (डुप्लिकेशन):

- कारण: गुणसूत्र के एक भाग की दोहरी प्रति होना।

- उदाहरण: शार्को-मैरी-टूथ रोग (गुणसूत्र 17 के एक भाग की दोहरी प्रति), जिससे प्रगतिशील तंत्रिका क्षति होती है।

- व्युत्क्रमण (इनवर्जन):

- कारण: गुणसूत्र के एक खंड का उलट होना।

- उदाहरण: गुणसूत्र 9 पर पेरिसेंट्रिक व्युत्क्रमण, जो आमतौर पर लक्षणहीन होता है लेकिन प्रजनन के दौरान समस्याएँ पैदा कर सकता है।

- स्थानांतरण (ट्रांसलोकेशन):

- कारण: एक गुणसूत्र का भाग दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित होना।

- उदाहरण: क्रोनिक मायलोजेनस ल्यूकेमिया (CML), जो गुणसूत्र 9 और 22 के बीच स्थानांतरण से फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनने के कारण होता है।

- आइसोक्रोमोसोम:

- कारण: एक गुणसूत्र जिसमें दो समान भुजाएँ (या तो दो छोटी या दो लंबी) होती हैं।

- उदाहरण: Xq आइसोक्रोमोसोम वाली महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

सामान्य गुणसूत्र विकार और उनकी विशेषताएं

| विकार | गुणसूत्रीय असामान्यता | लक्षण | प्रभावित गुणसूत्र |

| डाउन सिंड्रोम | ट्राइसोमी 21 (गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त प्रति) | बौद्धिक अक्षमता, हृदय दोष, विशिष्ट चेहरे की विशेषताएँ (तिरछी आँखें, चपटा चेहरा) | गुणसूत्र 21 |

| टर्नर सिंड्रोम | मोनोसोमी X (X गुणसूत्र का गायब होना) | छोटा कद, बांझपन, झिल्लीदार गर्दन, सामान्य बुद्धि | X गुणसूत्र (महिलाओं में) |

| क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम | XXY (पुरुषों में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र) | प्रजनन क्षमता में कमी, विकासात्मक देरी, औसत से अधिक लंबाई | X गुणसूत्र (अतिरिक्त) |

| एडवर्ड्स सिंड्रोम | ट्राइसोमी 18 (गुणसूत्र 18 की अतिरिक्त प्रति) | गंभीर विकासात्मक देरी, अंग विकृति, मुट्ठी बंद रहना | गुणसूत्र 18 |

| पटाऊ सिंड्रोम | ट्राइसोमी 13 (गुणसूत्र 13 की अतिरिक्त प्रति) | गंभीर बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता, अंग विकृति, मस्तिष्क असामान्यताएँ | गुणसूत्र 13 |

| क्रि-डू-चैट सिंड्रोम | गुणसूत्र 5 पर विलोपन | बिल्ली जैसी तीखी रोने की आवाज़, बौद्धिक अक्षमता, विकासात्मक देरी | गुणसूत्र 5 |

| शार्को-मैरी-टूथ रोग | गुणसूत्र 17 का द्विगुणन | प्रगतिशील तंत्रिका क्षति, मांसपेशियों की कमजोरी, पैरों का विकृत आकार | गुणसूत्र 17 |

| क्रोनिक मायलोजेनस ल्यूकेमिया (CML) | गुणसूत्र 9 और 22 का स्थानांतरण (फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम) | असामान्य रक्त कोशिका उत्पादन, ल्यूकेमिया, थकान | गुणसूत्र 9 एवं 22 |

| डायजॉर्ज सिंड्रोम | गुणसूत्र 22 पर विलोपन | हृदय दोष, प्रतिरक्षा तंत्र की समस्याएँ, तालु विदर (क्लेफ्ट पैलेट) | गुणसूत्र 22 |

C) माइटोकॉन्ड्रियल रोग

माइटोकॉन्ड्रियल रोग कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करने वाले अंगकों (माइटोकॉन्ड्रिया) की शिथिलता के कारण उत्पन्न होने वाले विकारों का एक समूह है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के माध्यम से कोशिकीय ऊर्जा (ATP) उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रोग शरीर के विभिन्न अंगों एवं प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से उन्हें जिन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है (जैसे मस्तिष्क, मांसपेशियाँ, हृदय)।

माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के कारण

- माइटोकॉन्ड्रियल DNA (mtDNA) उत्परिवर्तन:

- माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का DNA होता है, जो नाभिकीय DNA से अलग होता है।

- mtDNA में उत्परिवर्तन से ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया बाधित होती है।

- ये रोग मातृवंशागत होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया केवल माता से संतान को प्राप्त होते हैं।

- केंद्रकीय DNA उत्परिवर्तन:

- माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हेतु आवश्यक अधिकांश प्रोटीन्स नाभिकीय DNA द्वारा संकेतित होते हैं।

- केंद्रकीय DNA में उत्परिवर्तन भी माइटोकॉन्ड्रियल शिथिलता उत्पन्न कर सकते हैं।

- वंशागति प्रारूप:

- मातृवंशागति: mtDNA उत्परिवर्तन से उत्पन्न रोग केवल माता से संतानों को हस्तांतरित होते हैं।

- मेंडेलियन वंशागति: नाभिकीय DNA उत्परिवर्तन से उत्पन्न रोग पारंपरिक वंशागति (ऑटोसोमल प्रभावी/पुनरावर्ती या X-लिंक्ड) का पालन करते हैं।

सामान्य माइटोकॉन्ड्रियल रोग

- लेबर का वंशानुगत दृष्टि तंत्रिका रोग (LHON)

- कारण: माइटोकॉन्ड्रियल DNA में उत्परिवर्तन जो दृष्टि तंत्रिका को प्रभावित करता है

- लक्षण: युवा पुरुषों में अचानक दृष्टि हानि

- वंशागति: मातृवंशागत

- MELAS सिंड्रोम (Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-like Episodes)

- कारण: माइटोकॉन्ड्रियल DNA में उत्परिवर्तन जो ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित करता है

- लक्षण: दौरे पड़ना, स्ट्रोक जैसे एपिसोड, मांसपेशियों की कमजोरी, लैक्टिक एसिडोसिस, श्रवण हानि

- वंशागति: मातृवंशागत

- MERFF सिंड्रोम (Myoclonic Epilepsy with Ragged-Red Fibers)

- कारण: माइटोकॉन्ड्रियल DNA में उत्परिवर्तन जो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को प्रभावित करता है

- लक्षण: मायोक्लोनस (मांसपेशियों में झटके), दौरे पड़ना, अपकर्षण (असंतुलन), श्रवण हानि

- वंशागति: मातृवंशागत

- कियर्न्स-सेयर सिंड्रोम

- कारण: माइटोकॉन्ड्रियल DNA में विलोपन जो कई अंगों को प्रभावित करता है

- लक्षण: नेत्र मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी, हृदय ब्लॉक, अपकर्षण, श्रवण हानि

- वंशागति: मातृवंशागत

- NARP सिंड्रोम (Neuropathy, Ataxia, and Retinitis Pigmentosa)

- कारण: माइटोकॉन्ड्रियल DNA में उत्परिवर्तन

- लक्षण: परिधीय तंत्रिका रोग, अपकर्षण, दृष्टि हानि (रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा), श्रवण हानि

- वंशागति: मातृवंशागत

- पियर्सन सिंड्रोम

- कारण: माइटोकॉन्ड्रियल DNA में विलोपन जो अस्थि मज्जा और अन्य अंगों को प्रभावित करता है

- लक्षण: अस्थि मज्जा विफलता, अग्नाशयी अपर्याप्तता, यकृत संबंधी समस्याएं

- वंशागति: मातृवंशागत

- क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑफ्थाल्मोप्लेजिया (CPEO)

- कारण: माइटोकॉन्ड्रियल DNA में उत्परिवर्तन

- लक्षण: नेत्र मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी, प्टोसिस (पलकों का लटकना), द्विदृष्टि

- वंशागति: मातृवंशागत

- माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी

- कारण: माइटोकॉन्ड्रियल या नाभिकीय DNA में उत्परिवर्तन

- लक्षण: मांसपेशियों की कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, व्यायाम असहिष्णुता

- वंशागति: कारण के आधार पर मातृवंशागत या अन्य प्रारूप

D) बहुकारकीय विकार

बहुकारकीय विकार (जटिल आनुवंशिक विकार) आनुवंशिक कारकों (विरासत में मिले जीन प्रकार) और पर्यावरणीय प्रभावों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। ये विकार एकल-जीन विकारों से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें एकाधिक जीन और जीन-पर्यावरण अंतर्क्रियाएँ शामिल होती हैं।

बहुकारकीय विकारों के कारण

- एकाधिक जीनों की भूमिका:

- बहुजनीय योगदान: कई जीन (प्रत्येक छोटा या बड़ा योगदान) विकार के जोखिम को प्रभावित करते हैं।

- पर्यावरणीय कारक:

- प्रमुख ट्रिगर: आहार, धूम्रपान, शारीरिक निष्क्रियता, संक्रमण, विषाक्त पदार्थ।

- जीन-पर्यावरण अंतर्क्रिया:

- आनुवंशिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में पर्यावरणीय कारक (जैसे अस्वास्थ्यकर आहार) रोग को सक्रिय कर सकते हैं।

- वंशागति प्रारूप:

- जटिल वंशागति: मेंडेलियन नियमों का पालन नहीं करते।

- पारिवारिक जोखिम: प्रथम-डिग्री संबंधियों में जोखिम अधिक, विशेषकर यदि कई सदस्य प्रभावित हों।

सामान्य बहुकारकीय विकार

- हृदय रोग (कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, CVD):

- उदाहरण: कोरोनरी धमनी रोग, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक

- आनुवंशिक योगदान: लिपिड चयापचय, रक्तचाप नियमन और रक्त थक्का कारकों से संबंधित जीन प्रकार

- पर्यावरणीय कारक: आहार, धूम्रपान, शारीरिक गतिविधि, तनाव

- टाइप 2 मधुमेह:

- आनुवंशिक योगदान: इंसुलिन उत्पादन, ग्लूकोज चयापचय और वसा भंडारण से संबंधित जीन प्रकार

- पर्यावरणीय कारक: मोटापा, निष्क्रिय जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर आहार, तनाव

- कैंसर:

- उदाहरण: स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर

- आनुवंशिक योगदान: ट्यूमर दमन जीन और ऑन्कोजीन में उत्परिवर्तन

- पर्यावरणीय कारक: कार्सिनोजन, विकिरण, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता

- मोटापा:

- आनुवंशिक योगदान: भूख नियमन, वसा भंडारण और चयापचय से संबंधित जीन प्रकार

- पर्यावरणीय कारक: आहार, शारीरिक गतिविधि, सांस्कृतिक प्रभाव, नींद पैटर्न

- अल्जाइमर रोग:

- आनुवंशिक योगदान: बीटा-एमिलॉइड प्रसंस्करण से संबंधित जीन (जैसे APOE जीन)

- पर्यावरणीय कारक: आयु, सिर की चोट, हृदय स्वास्थ्य, आहार, मानसिक गतिविधि

- तालु विदर एवं ओष्ठ विदर (क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट):

- आनुवंशिक योगदान: चेहरे के विकास से संबंधित कई जीन

- पर्यावरणीय कारक: गर्भावस्था में धूम्रपान, शराब, पोषण की कमी, संक्रमण

- उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन):

- आनुवंशिक योगदान: रक्तचाप नियमन, नमक प्रतिधारण और गुर्दे के कार्य से संबंधित जीन प्रकार

- पर्यावरणीय कारक: मोटापा, तनाव, अधिक नमक युक्त आहार, व्यायाम की कमी

- अस्थमा/दमा:

- आनुवंशिक योगदान: प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और वायुमार्ग सूजन से संबंधित जीन

- पर्यावरणीय कारक: एलर्जी, वायु प्रदूषण, श्वसन संक्रमण, तंबाकू धुआं

- ऑस्टियोआर्थराइटिस:

- आनुवंशिक योगदान: उपास्थि निर्माण और सूजन से संबंधित जीन

- पर्यावरणीय कारक: मोटापा, जोड़ों की चोट, आयु, दोहरावदार जोड़ तनाव

- पार्किंसंस रोग:

- आनुवंशिक योगदान: डोपामाइन उत्पादन और नियमन से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन

- पर्यावरणीय कारक: कीटनाशक संपर्क, सिर की चोट, आयु

जीवनशैली जन्य रोग

जीवनशैली जन्य रोग वे स्वास्थ्य स्थितियाँ हैं जो मुख्य रूप से अस्वास्थ्यकर जीवनशैली या व्यवहार के कारण उत्पन्न होती हैं। ये रोग आमतौर पर अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता, धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन और पुराने तनाव के संयोजन से विकसित होते हैं। ये रोकथाम योग्य हैं और इनके जोखिम को दैनिक आदतों एवं जीवनशैली में बदलाव करके कम किया जा सकता है।

जीवनशैली जन्य रोगों के कारण

- अस्वास्थ्यकर आहार → अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य, अस्वास्थ्यकर वसा, चीनी और नमक → मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह।

- शारीरिक निष्क्रियता → गतिहीन जीवनशैली → मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ।

- तंबाकू सेवन → धूम्रपान → फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, श्वसन संबंधी समस्याएँ।

- अत्यधिक शराब का सेवन → दीर्घकालिक उपयोग → यकृत रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ।

- पुराना तनाव → दीर्घकालिक तनाव → हृदय रोग, पाचन संबंधी समस्याएँ, मानसिक विकार, अस्वास्थ्यकर व्यवहार (अधिक खाना, धूम्रपान)।

- अनियमित नींद → अपर्याप्त नींद → मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ।

सामान्य जीवनशैली जन्य रोग

- हृदय रोग:

- उदाहरण: कोरोनरी धमनी रोग, हृदयाघात, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप।

- जोखिम कारक: अस्वास्थ्यकर आहार (वसा और नमक युक्त), धूम्रपान, व्यायाम की कमी, अत्यधिक शराब सेवन।

- टाइप 2 मधुमेह:

- जोखिम कारक: मोटापा, अस्वास्थ्यकर आहार, व्यायाम की कमी, धूम्रपान, तनाव।

- विकास: इंसुलिन प्रतिरोध या इंसुलिन उत्पादन में कमी के कारण उच्च रक्त शर्करा।

- मोटापा:

- जोखिम कारक: अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता, आनुवंशिक प्रवृत्ति।

- परिणाम: हृदय रोग, मधुमेह, जोड़ों की समस्याएँ, निद्रा अश्वसन (स्लीप एप्निया) का बढ़ा जोखिम।

- कैंसर:

- उदाहरण: फेफड़ों का कैंसर, स्तन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, यकृत कैंसर।

- जोखिम कारक: धूम्रपान, अस्वास्थ्यकर आहार, व्यायाम की कमी, अत्यधिक शराब सेवन, पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों का संपर्क।

- चिरकालिक (क्रोनिक) श्वसन रोग:

- उदाहरण: क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), एम्फिसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस।

- जोखिम कारक: धूम्रपान, वायु प्रदूषण, औद्योगिक रसायनों का संपर्क।

- मानसिक स्वास्थ्य विकार:

- उदाहरण: अवसाद, चिंता, तनाव संबंधी विकार।

- जोखिम कारक: पुराना तनाव, नींद की कमी, अस्वास्थ्यकर आहार, गतिहीन जीवनशैली।

- ऑस्टियोआर्थराइटिस:

- जोखिम कारक: मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, जोड़ों पर दोहरावदार दबाव, उम्र बढ़ना।

- परिणाम: जोड़ों में दर्द, गतिशीलता में कमी, विकलांगता।

- गैर-अल्कोहोलिक फैटी लिवर रोग (NAFLD):

- जोखिम कारक: मोटापा, मधुमेह, अस्वास्थ्यकर आहार, गतिहीन जीवनशैली।

- परिणाम: यकृत क्षति, सिरोसिस, यकृत विफलता।

- जठरांत्र संबंधी विकार:

- उदाहरण: चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम (IBS), एसिड रिफ्लक्स, पेप्टिक अल्सर।

- जोखिम कारक: तनाव, अस्वास्थ्यकर आहार, शराब का सेवन, व्यायाम की कमी।

- उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन):

- जोखिम कारक: अधिक नमक का सेवन, धूम्रपान, शराब का सेवन, शारीरिक निष्क्रियता।

- परिणाम: हृदय रोग, स्ट्रोक, गुर्दे की विफलता का बढ़ा जोखिम।

जीवनशैली जन्य रोगों की रोकथाम एवं प्रबंधन

- स्वस्थ आहार अपनाएँ: फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, दुबला प्रोटीन और स्वस्थ वसा को प्राथमिकता दें। प्रसंस्कृत खाद्य, मीठे पेय और अत्यधिक नमक सीमित करें।

- नियमित शारीरिक गतिविधि: प्रतिदिन 30 मिनट की मध्यम व्यायाम करें।

- धूम्रपान छोड़ें: हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर और श्वसन समस्याओं का जोखिम कम होता है।

- शराब का सेवन सीमित करें।

- तनाव प्रबंधन: ध्यान, योग, गहरी साँस लेने जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें।

- पर्याप्त नींद लें: प्रतिदिन 7-8 घंटे सोने का लक्ष्य रखें। सोने से पहले स्क्रीन एक्सपोजर कम करें।

- नियमित स्वास्थ्य जाँच: रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज स्तर की नियमित जाँच करवाएँ।

विटामिन: स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व

विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को समर्थन देने और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ये आवश्यक हैं क्योंकि शरीर अधिकांश विटामिनों को पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें आहार से प्राप्त करना पड़ता है।

विटामिनों का वर्गीकरण (घुलनशीलता के आधार पर):

- वसा-घुलनशील विटामिन:

- यकृत और वसा ऊतकों में संग्रहित होते हैं।

- अधिक मात्रा में सेवन से विषाक्तता हो सकती है।

- उदाहरण: विटामिन A, D, E, K।

- जल-घुलनशील विटामिन:

- पानी में घुलनशील होते हैं और मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं।

- शरीर इन्हें संग्रहित नहीं करता, इसलिए नियमित सेवन आवश्यक है।

- उदाहरण: विटामिन C और B-कॉम्प्लेक्स विटामिन (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12)।

विभिन्न विटामिनों की भूमिकाएँ

| विटामिन | स्रोत | कार्य | अभावजन्य विकार |

| विटामिन A | गाजर, शकरकंद, यकृत | दृष्टि, प्रतिरक्षा कार्य, त्वचा स्वास्थ्य | रतौंधी, ज़ीरोफ्थालमिया (आँखों का सूखापन) |

| विटामिन D | सूर्यप्रकाश, मछली का तेल, अंडे की जर्दी | कैल्शियम अवशोषण, हड्डी स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा समर्थन | रिकेट्स (बच्चे), ऑस्टियोमलेशिया (वयस्क) |

| विटामिन E | नट्स, बीज, पालक | एंटीऑक्सीडेंट, कोशिकाओं की ऑक्सीडेटिव क्षति से सुरक्षा | तंत्रिका-मांसपेशी संबंधी समस्याएँ, प्रतिरक्षा दोष |

| विटामिन K | हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, ब्रोकली | रक्त का थक्का जमना, हड्डी चयापचय | अत्यधिक रक्तस्राव |

| विटामिन C | खट्टे फल, शिमला मिर्च | कोलेजन संश्लेषण, घाव भरना, एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिरक्षा समर्थन | स्कर्वी (मसूड़ों से खून आना, थकान, घावों का धीमा भरना) |

| विटामिन B1 | साबुत अनाज, सूअर का मांस, फलियाँ | ऊर्जा चयापचय, तंत्रिका कार्य | बेरीबेरी, वर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम |

| विटामिन B2 | दूध, अंडे, हरी सब्ज़ियाँ | ऊर्जा उत्पादन, त्वचा एवं आँखों का स्वास्थ्य | होठों का फटना, गले में खराश |

| विटामिन B3 | मांस, मछली, मूँगफली | डीएनए मरम्मत, ऊर्जा चयापचय | पेलाग्रा (दस्त, त्वचा रोग, मनोभ्रंश) |

| विटामिन B5 | साबुत अनाज, एवोकाडो | वसीय अम्ल संश्लेषण, ऊर्जा चयापचय | दुर्लभ; थकान, चिड़चिड़ापन |

| विटामिन B6 | केले, मुर्गी, मछली | न्यूरोट्रांसमीटर संश्लेषण, हीमोग्लोबिन उत्पादन | एनीमिया, चिड़चिड़ापन, अवसाद |

| विटामिन B7 | अंडे, नट्स, बीज | वसीय अम्ल संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन चयापचय | बाल झड़ना, नाखूनों का भंगुर होना |

| विटामिन B9 | पत्तेदार सब्ज़ियाँ, फलियाँ, फोर्टिफाइड अनाज | डीएनए संश्लेषण, लाल रक्त कोशिका निर्माण, भ्रूण विकास | मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जन्म दोष |

| विटामिन B12 | मांस, मछली, डेयरी उत्पाद | तंत्रिका कार्य, लाल रक्त कोशिका निर्माण | पर्निशियस एनीमिया, तंत्रिका क्षति |

FAQ (Previous year questions)

गुणसूत्र संबंधी विकार आनुवंशिक स्थितियां हैं जो गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में असामान्यताओं के कारण होती हैं। ये विकार अक्सर कोशिका विभाजन के दौरान त्रुटियों के परिणामस्वरूप होते हैं, जिससे आनुवंशिक सामग्री का गलत वितरण होता है।

कायिक गुणसूत्र विपथन

लिंग गुणसूत्र विपथन

ऑटोसोमल विपथन में ऑटोसोम की संख्या या संरचना में असामान्यताएं शामिल होती हैं, जो गैर-लिंग गुणसूत्र हैं (मनुष्यों में गुणसूत्र 1 से 22 तक)।

लिंग गुणसूत्र विपथन में लिंग गुणसूत्र (एक्स और वाई क्रोमोसोम) की संख्या या संरचना में असामान्यताएं शामिल होती हैं।

डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र 21 की ट्राइसोमी के कारण होता है, जहां गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है और परिणामस्वरूप गुणसूत्र की कुल संख्या 47 हो जाती है।

प्रभावित व्यक्ति छोटे कद, छोटे गोल सिर, झुर्रीदार जीभ और आंशिक रूप से खुले मुंह वाला होता है।

हथेली विशिष्ट हथेली क्रीज़ के साथ चौड़ी होती है।

शारीरिक, मनोदैहिक और मानसिक विकास मंद हो जाता है

एडवर्ड सिंड्रोम (ट्राइसॉमी 18)

पटौ सिंड्रोम (ट्राइसॉमी 13)

टर्नर सिंड्रोम में, एक X गुणसूत्र गायब होता है और लिंग गुणसूत्र XO के रूप में होता है। (44+X0)

अन्य गौण यौन लक्षणों की कमी सहित अन्य विशेषताओं के अलावा, ऐसी महिलाएं बांझ होती हैं क्योंकि अंडाशय अल्पविकसित होते हैं

क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, स्थिति XXY है। (44+ XXY)

ऐसे व्यक्ति में समग्र रूप से मर्दाना लक्षणों का विकास होता है, हालांकि,स्रैण लक्षणों का विकास (स्तन का विकास, यानी गाइनेकोमेस्टिया) भी व्यक्त होता है। ऐसे व्यक्ति बाँझ होते हैं

जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ हैं जो मुख्य रूप से अस्वास्थ्यकर जीवनशैली विकल्पों और आदतों के कारण होती हैं। सामान्य व्यवहार संबंधी जोखिम कारकों – अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, तंबाकू और शराब के उपयोग, से जीवनशैली से जुड़ी ये बीमारियाँ एक खामोश महामारी का रूप ले रही है |

जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के कुछ सामान्य उदाहरणों में मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियाँ, कुछ कैंसर और श्वसन संबंधी बीमारियाँ शामिल हैं।

जीवनशैली से संबंधित बीमारियों के बढ़ने के कारण:

अस्वास्थ्यकर आहार: अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, शर्करा युक्त पेय पदार्थ, संतृप्त वसा का अधिक सेवन, और फल, सब्जियों और साबुत अनाज का कम सेवन।

गतिहीन जीवन शैली: शारीरिक गतिविधि का अभाव और लंबे समय तक बैठे रहना या निष्क्रियता ⇒ जीवनशैली में हाल के बदलाव: ओटीटी, सोशल मीडिया का उपयोग

तम्बाकू का उपयोग: फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी विकार।

अत्यधिक शराब का सेवन: यकृत रोग, हृदय संबंधी समस्याएं, कुछ कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं।

तनाव: क्रोनिक(दीर्घकालिक) तनाव और अपर्याप्त तनाव प्रबंधन, अस्वास्थ्यकर व्यवहार को ( जैसे कि अधिक खाना, धूम्रपान या अत्यधिक शराब का सेवन) को ट्रिगर कर सकता है।

जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की विशेषताएँ:

गैर संक्रामक उत्पत्ति

दीर्घकालिक प्रकृति: आम तौर पर समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होती है और लंबे समय तक बनी रहती है, जिसके लिए अक्सर दीर्घकालिक प्रबंधन और उपचार की आवश्यकता होती है।

रोकथाम योग्य: जीवनशैली में बदलाव के माध्यम से, जिसमें स्वस्थ आहार अपनाना, नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होना, तंबाकू और शराब के सेवन से बचना और तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना शामिल है।

बहुकारकीय कारण: जीवनशैली संबंधी बीमारियाँ आनुवांशिक, पर्यावरणीय और व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन से उत्पन्न होती हैं, जो उन्हें प्रकृति में जटिल और बहुकारकीय बनाती हैं।

जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव: गतिशीलता कम हो जाना , दर्द और असुविधा पैदा होना , विकलांगता और समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।

सरकारों द्वारा किये गये प्रयास:

गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी)

75/25 पहल, जिसका उद्देश्य 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच और मानक देखभाल प्रदान करना है

तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को विनियमित करने के लिए COTPA अधिनियम, 2003

आम एनसीडी यानी मधुमेह, उच्च रक्तचाप और आम कैंसर की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए देश में NHM के तहत और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के एक हिस्से के रूप में शुरुआत की गई है।

आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना के माध्यम से एनसीडी के निवारक पहलू को मजबूत किया गया है

स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने में FSSAI की भूमिका ⇒ सही खाएं अभियान, तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) की मात्रा को 2% तक सीमित करना, खाना पकाने के तेल (आरयूसीओ) के पुन: उपयोग पर प्रतिबंध, स्वैच्छिक लेबलिंग “ट्रांस फैट लोगो”

फिट इंडिया मूवमेंट युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है

आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

आहार का विविधीकरण: श्री अन्न के रूप में बाजरा का प्रचार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के अनुसार, गैर-संचारी रोगों का लक्ष्य 2025 तक हृदय रोगों, कैंसर, मधुमेह या पुरानी श्वसन रोगों से होने वाली समय से पहले मृत्यु दर को 25% तक कम करना है।

अंततः, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को संबोधित करने के लिए व्यक्तियों, समुदायों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है

आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग /आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग /आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग/आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग/ आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग/ आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग/ आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग /आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग /आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग /आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग/ आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग/आनुवंशिक व जीवनशैली जन्य रोग