विद्युत धारा भौतिकी का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। यह हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा की आपूर्ति और विद्युत उपकरणों के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

विद्युत धारा

विद्युत धारा क्या है?

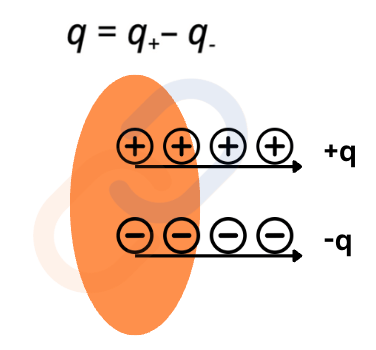

- विद्युत धारा किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर है।

- कल्पना कीजिए कि आवेश प्रवाह की दिशा के लंबवत एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है। इस क्षेत्र से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला शुद्ध आवेश (q = q+– q– ) ही धारा है।

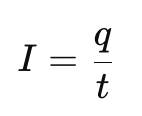

- धारा की गणितीय परिभाषास्थिर धारा के लिए,

जहाँ:

- q = अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला शुद्ध आवेश (कूलॉम, 𝐶 में)

- I = विद्युत धारा (एम्पीयर, 𝐴 में)

- t = समय अंतराल (सेकंड, s में)

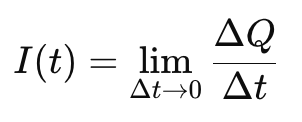

तात्कालिक धारा (Instantaneous Current)

यदि धारा स्थिर नहीं है, तो हम तात्कालिक धारा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करते हैं:

जहां ΔQ वह छोटा आवेश है, जो समय अंतराल Δt में प्रवाहित होता है।

धारा की SI इकाई: एम्पीयर

- धारा की SI इकाई एम्पीयर (A) है।

- 1 एम्पीयर को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि प्रति सेकंड 1 कूलॉम आवेश का प्रवाह: 1A=1 C/s

विभिन्न परिस्थितियों में धारा का परिमाण

- घरेलू उपकरण: कुछ एम्पीयर

- बिजली का कड़कना: हजारों एम्पीयर

- मानव तंत्रिकाओं में धारा: माइक्रोएम्पीयर (µA)

पदार्थ के प्रकार

| पदार्थ का प्रकार | मुक्त इलेक्ट्रॉन | चालकता | उदाहरण | उपयोग |

| चालक | बहुत अधिक | उच्च | तांबा, चांदी, सोना | तार, परिपथ |

| विद्युतरोधी | बहुत कम | बहुत कम | रबड़, कांच, लकड़ी | विद्युत रोधन |

| अर्धचालक / Semiconductors | मध्यम (परिवर्तनशील) | नियंत्रित | सिलिकन, जर्मेनियम | माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर |

| अति-चालक / Superconductors | Tc पर शून्य प्रतिरोध | निम्न ताप पर पूर्ण | पारा, नाइओबियम, YBCO | MRI, क्वांटम कम्प्यूटिंग |

चालकों में विद्युत धारा

क्या बनाता है किसी पदार्थ को चालक?

- किसी पदार्थ के चालक होने के लिए उसमें मुक्त आवेश वाहक होना आवश्यक है।

- चालकों के प्रकार:

- धात्विक चालक: धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भरमार होतीं है, जो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध के कारण चालकता कम हो जाती है।

- शुद्ध धातुएं: तांबा (Cu), चाँदी (Ag), सोना (Au), एल्यूमिनियम (Al)

- मिश्र धातुएं: पीतल (Cu + Zn), कांस्य (Cu + Sn), निक्रोम (Ni + Cr + Fe)

- विलयन चालक (विद्युत-अपघट्य): विलयन या गलित लवण, जहां धारा इलेक्ट्रॉनों के बजाय आयनों की गति के कारण प्रवाहित होती है।

- द्रव विद्युत-अपघट्य: नमक का पानी (NaCl विलयन), अम्ल विलयन (HCl, H₂SO₄)

- गलित लवण: गलित NaCl, गलित KCl

- अति-चालक (Superconductors): एक निश्चित क्रांतिक ताप (T₀) से नीचे प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसमें कोई ऊर्जा हानि नहीं होती, जिसके कारण ये उच्च दक्षता अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं।

- धातु और मिश्र धातुएं: पारा (Hg), सीसा (Pb), नाइओबियम (Nb)

- सिरेमिक अति-चालक: YBCO (येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड)

- अर्धचालक (Semiconductor): ये पदार्थ निम्न ताप पर विद्युतरोधी(insulators) की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन ऊर्जा (ताप, प्रकाश, वोल्टेज) प्रदान करने पर चालक बन जाते हैं। तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ती है।

- चालकता को अशुद्धियाँ मिलाकर (डोपिंग) नियंत्रित किया जा सकता है।

- उदाहरण:

- आंतरिक अर्धचालक: शुद्ध सिलिकन (Si), जर्मेनियम (Ge)

- बाह्य अर्धचालक (डोप्ड): P-टाइप (बोरॉन-डोप्ड Si), N-टाइप (फॉस्फोरस-डोप्ड Si)

- धात्विक चालक: धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भरमार होतीं है, जो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध के कारण चालकता कम हो जाती है।

- प्लाज्मा और गैसें: अति-तप्त गैस, जहां परमाणु इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, जिससे मुक्त आयन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत का संचालन करते हैं। उदाहरण: बिजली का कड़का, निऑन लाइट्स, और फ्लोरोसेंट बल्ब

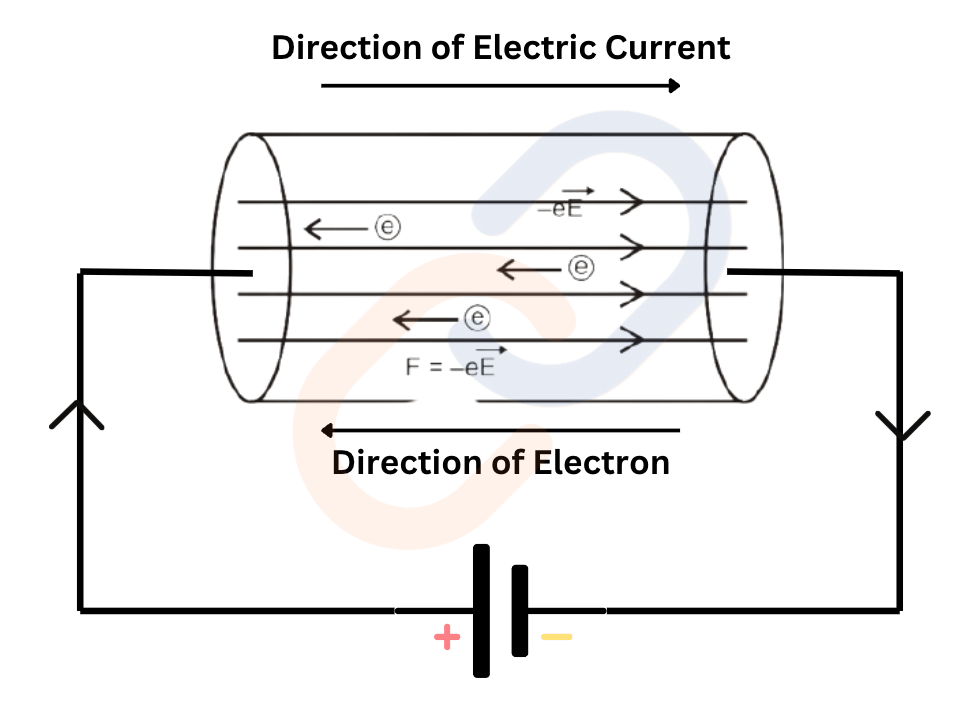

प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र का प्रभाव

- किसी उदासीन चालक में, इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। इस स्थिति में शुद्ध धारा शून्य होती है, क्योंकि एक दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विपरीत दिशा में गति करने वालों के बराबर होती है।

- जब एक स्थिर विद्युत क्षेत्र लागू किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करते हैं और एक विशेष दिशा में अपवाह (ड्रिफ्ट) करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की यह व्यवस्थित गति विद्युत धारा का निर्माण करती है।

F = -eE

- निरंतर धारा बनाए रखने के लिए, एक उपकरण को निरंतर आवेश प्रदान करना होता है। यह कार्य सेल, बैटरी, या विद्युत आपूर्ति द्वारा किया जाता है। ये उपकरण एक स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करता है।

धारा प्रवाह की दिशा

- प्रचलित धारा प्रवाह: Conventional Current Flow:

- प्रचलित धारा बाह्य परिपथ में धनात्मक (+) से ऋणात्मक (−) टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है।

- यह धारणा ऐतिहासिक रूप से इलेक्ट्रॉनों की खोज से पहले बनाई गई थी।

- इलेक्ट्रॉन प्रवाह (आवेश का वास्तविक प्रवाह):

- This is because electrons are negatively charged and move towards the positive terminal.

- चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक (−) से धनात्मक (+) टर्मिनल की ओर गति करते हैं।

- इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होते हैं और धनात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं।

नोट: परिपथ आरेखों में, हम प्रचलित धारा प्रवाह (धनात्मक से ऋणात्मक) का अनुसरण करते हैं।

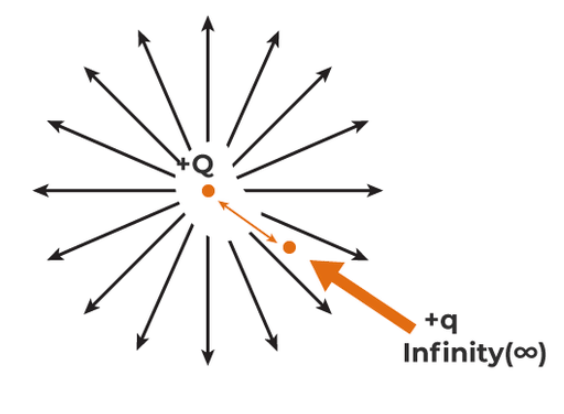

विद्युत विभव

किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, वह कार्य है, जो एक एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक बिना किसी त्वरण के लाने में किया जाता है।

सूत्र:

V=W/q

जहाँ:

- V = विद्युत विभव (वोल्ट में)

- W = किया गया कार्य (जूल में)

- q = आवेश (कूलॉम में)

इकाई: वोल्ट (V)

1 वोल्ट = 1 जुल/कूलॉम

विद्युत विभवांतर:

दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह कार्य है, जो एक एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है।

सूत्र:

ΔV = VB−VA = W/q

जहाँ:

- ΔV = बिंदु B और A के बीच विभवांतर

- W = आवेश को ले जाने में किया गया कार्य

- q = आवेश

इकाई: वोल्ट (V)

सेल, विद्युतवाहक बल (EMF) और आंतरिक प्रतिरोध

एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं: धनात्मक (P) और ऋणात्मक (N), जो एक रासायनिक विलयन (विद्युत-अपघट्य) में डूबे होते हैं, जो विद्युत उत्पन्न करता है।

विद्युतवाहक बल (EMF):

- किसी स्रोत (बैटरी/सेल) द्वारा प्रति एकांक आवेश को प्रदान की गई कुल ऊर्जा को विद्युतवाहक बल कहते हैं।

- यह अधिकतम विभवांतर है, जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती।

ε = V+ + V–

आंतरिक प्रतिरोध (r)

- सेल के अंदर का विद्युत-अपघट्य धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है।

- इस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध (r) कहते हैं।

- यह बाह्य परिपथ के लिए उपलब्ध वोल्टेज को कम करता है।

टर्मिनल वोल्टेज:

- जब परिपथ चालू होता है, तो टर्मिनलों पर उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं।

- यह सामान्यतः विद्युतवाहक बल (EMF) से कम होता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध के कारण वोल्टेज हानि होती है।

बाह्य प्रतिरोधक (R) पर वोल्टेज निम्नलिखित होता है:

V = ε−Ir

जहाँ:

- ε = EMF

- I = धारा

- r = आंतरिक प्रतिरोध

ओम के नियम का उपयोग करके:

I= εR+r

वोल्टमीटर और ऐमीटर

वोल्टमीटर

- यह दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है।

- इसे परिपथ में समांतर (पैरलल) में जोड़ा जाता है।

- इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है।

ऐमीटर

- यह धारा को मापता है।

- इसे परिपथ में श्रेणीक्रम (सीरीज) में जोड़ा जाता है।

- इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है।

AC vs. DC (Types of Current)

| विशेषता | दिष्ट धारा (DC) | प्रत्यावर्ती धारा (AC) |

| परिभाषा | धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। | धारा समय-समय पर अपनी दिशा बदलती है। |

| स्रोत | बैटरी, सेल, सौर पैनल | विद्युत स्टेशन, जनरेटर, घरेलू विद्युत |

| आवृत्ति | 0 हर्ट्ज़ (Hz Hz Hz) | 50 हर्ट्ज़ (भारत), 60 हर्ट्ज़ (संयुक्त राज्य अमेरिका) |

| ग्राफ | सीधी रेखा (स्थिर वोल्टेज) | साइनसॉइडल तरंगरूप (परिवर्तनशील वोल्टेज) |

| उदाहरण | मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग | घरेलू विद्युत, विद्युत ग्रिड में उपयोग |

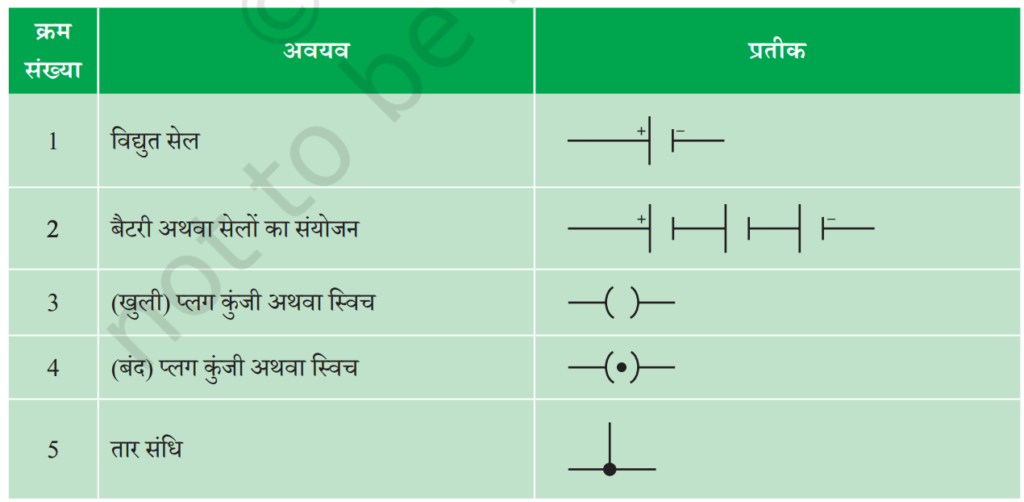

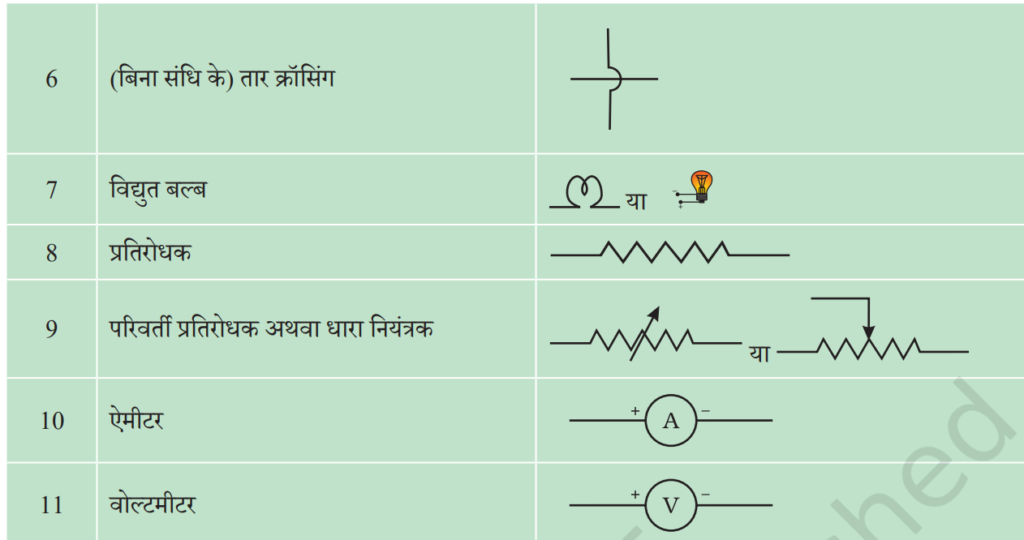

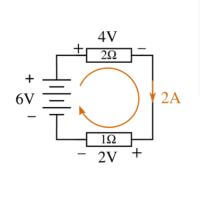

परिपथ आरेख (Circuit Diagram):

ओम का नियम

ओम का नियम, जिसे जी.एस. ओम ने 1828 में खोजा, निम्नलिखित कथन देता है:

किसी चालक के सिरों के बीच वोल्टेज उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते तापमान स्थिर रहे।

गणितीय रूप:

V ∝ I

V = IR

जहाँ:

- V = विभवांतर (वोल्ट, V)

- I = धारा (एम्पीयर, A)

- R = प्रतिरोध (ओम, Ω)

R (प्रतिरोध) समानुपात का स्थिरांक है, जिसे ओम (Ω) में मापा जाता है। यह पदार्थ का वह गुण है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है।

- प्रतिरोध न केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, बल्कि इसके भौतिक आयामों पर भी निर्भर करता है।

प्रतिरोध का पदार्थ और आयामों पर निर्भरता

किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई (l) और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र (A) से प्रभावित होता है:

- लंबाई का प्रभाव: चालक की लंबाई को दोगुना करने पर इसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है।

R∝l (Increases with length)

- अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का प्रभाव: अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को दोगुना करने पर प्रतिरोध आधा हो जाता है।

R ∝ 1A

(अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के साथ घटता है)

उपरोक्त दोनों संबंधों को संयोजित करने पर:

R = ρ lA

जहाँ:

- ρ = पदार्थ की प्रतिरोधकता (ओम-मीटर, Ω⋅m)

- l = चालक की लंबाई (मीटर, m)

- A =अनुप्रस्थ काट क्षेत्र (वर्ग मीटर, m²)

ओम का नियम: V=I×R

इसलिए: V =I ρ lA

धारा घनत्व (j)

j = IA

(धारा घनत्व, धारा की दिशा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा)

इकाई: A/m2

वोल्टेज समीकरण में इसका उपयोग करने पर:

V = j ρ l

यदि चालक की लंबाई l पर एकसमान विद्युत क्षेत्र E लागू किया जाता है, तो:

V = E l

पिछले समीकरण के साथ इसे संयोजित करने पर:

E l = j ρ l

E = j ρ

ओम का नियम सदिश रूप में:

चूंकि j और E दोनों में परिमाण और दिशा होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं:

जहाँ:

- 𝑗⃗ : धारा घनत्व सदिश

- 𝐸⃗ : विद्युत क्षेत्र सदिश

- ρ : Resistivity of the material

- σ = 1/ρ : प्रतिरोधकता

j=σE

यह ओम के नियम का सदिश रूप है।

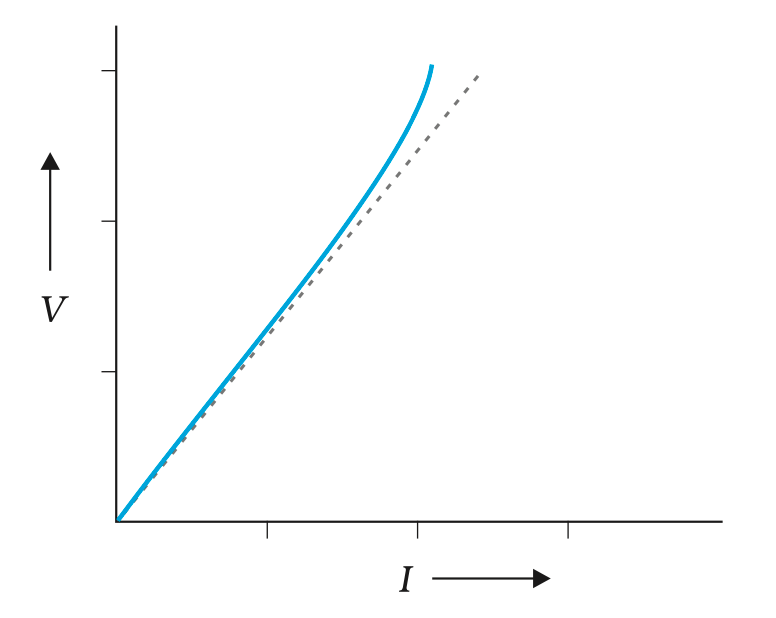

ओम के नियम की सीमाएं

यद्यपि ओम का नियम व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यह सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होता:

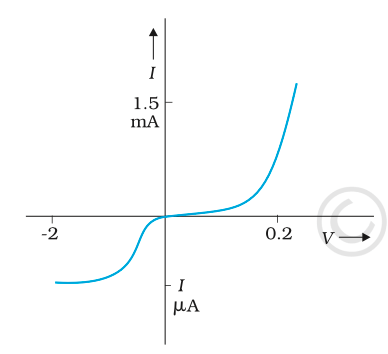

1. गैर-ओमीय पदार्थ

- ओम का नियम केवल ओमीय चालकों (जैसे धातुओं) के लिए मान्य है, जहां V∝I.

- यह गैर-ओमीय पदार्थों, जैसे निम्नलिखित के लिए विफल हो जाता है: डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, निर्वात नलिकाएं

इन पदार्थों में V−I V-I V−I संबंध रैखिक नहीं होता।

2. तापमान पर निर्भरता

- ओम का नियम यह मानता है कि प्रतिरोध स्थिर रहता है।

- लेकिन वास्तव में, प्रतिरोध तापमान के साथ परिवर्तित होता है, विशेष रूप से:

- बल्ब के फिलामेंट में

- अर्धचालकों में

- अतः, यदि तापमान में परिवर्तन होता है, तो ओम का नियम सत्य नहीं रह सकता।

3. उच्च विद्युत क्षेत्र

- बहुत उच्च विद्युत क्षेत्रों में, पदार्थ निम्नलिखित व्यवहार दिखा सकता है:

- विघटन (उदाहरण के लिए, गैसों में)

- गैर-रैखिक धारा प्रतिक्रिया

- ऐसी परिस्थितियों में, ओम का नियम विफल हो जाता है।

4. अत्यंत निम्न तापमान पर

- अति-चालकों (superconductors) में, प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और ओम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि: V=I×0=0 (यहां तक कि यदि धारा प्रवाहित हो)

5. प्रत्यावर्ती धारा (AC) परिपथ

- ओम का नियम दिष्ट धारा (DC) परिपथों के लिए सरल है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा (AC) परिपथों में इसे संशोधित करना पड़ता है, जिसमें शामिल हैं:

- प्रति-आघूर्ण (Reactance) और प्रतिबाधा (इंडक्टर्स और संधारित्रों के कारण)

विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता

| पदार्थ का प्रकार | प्रतिरोधकता सीमा (Ω·m) | उदाहरण |

| चालक | 10-8 से 10-6 (निम्न प्रतिरोधकता) | तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम (धातुएं) |

| अर्धचालक / Semiconductors | चालकों और विद्युतरोधियों के बीच (मध्यम प्रतिरोधकता, जो तापमान बढ़ने पर घटती है और अशुद्धियों के प्रति संवेदनशील होती है।) | सिलिकन, जर्मेनियम |

| विद्युतरोधी | धातुओं की तुलना में 1018 गुना अधिक | रबड़, प्लास्टिक, सिरेमिक |

वाणिज्यिक प्रतिरोधकों के प्रकार

1. तार-लिपटे प्रतिरोधक (Wire-Bound Resistors)

- मैंगनीन, कॉन्स्टैंटन, निक्रोम जैसे तारों को लपेटकर बनाए जाते हैं।

2. कार्बन प्रतिरोधक

- अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में उपयोग किए जाते हैं।

- संक्षिप्त आकार, कम लागत।

- प्रतिरोध का मान रंग कोड (4 बैंड) के उपयोग से दर्शाया जाता है।

प्रतिरोधकता का तापमान पर निर्भरता

| पदार्थ का प्रकार | तापमान बढ़ने पर प्रभाव (↑) | कारण |

| धातु | प्रतिरोधकता बढ़ती है (↑) | τ ↓ (अधिक टक्करें / collisions) |

| अर्धचालक | प्रतिरोधकता घटती है (↓) | n↑ (अधिक आवेश वाहक) |

| निक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टैंटन | लगभग कोई परिवर्तन नहीं | परिशुद्ध प्रतिरोधकों के लिए उपयोग |

- n = मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या

- τ = टक्करों / collisions के बीच औसत समय

- धातुओं में:, n ≈ नियत → ρ∝1/τ

- अर्धचालकों / semiconductors में: तापमान के साथ n ↑ → इसलिए प्रतिरोधकता ↓

विद्युत धारा का तापन प्रभाव

- एक बैटरी या सेल अपने अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है।

- यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करती है, अर्थात् परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करती है।

- इस ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य कर सकता है (जैसे पंखे को घुमाना)।

- शेष ऊर्जा, विशेष रूप से प्रतिरोधी अवयवों (शुद्ध प्रतिरोधकों) में, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है।

- यदि परिपथ में केवल प्रतिरोधक हैं, तो स्रोत द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापन प्रभाव कहते हैं।

जूल का तापन नियम

- जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा (H) निम्नलिखित के समानुपाती होती है:

- H∝I2 → अधिक धारा, अधिक ऊष्मा।

- H∝R → अधिक प्रतिरोध, अधिक ऊष्मा।

- H∝t → अधिक समय, अधिक ऊष्मा।

इस प्रकार, जब धारा I किसी प्रतिरोधक R में समय t तक प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा निम्नलिखित होती है:

H = I2Rt

जहाँ:

- H = उत्पन्न ऊष्मा (जूल में)

- I = धारा (एम्पीयर में)

- R = प्रतिरोध (ओम में)

- t = समय (सेकंड में)

वैकल्पिक रूप से, ओम के नियम V=IR, का उपयोग करके ऊष्मा को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है:

H = VIt

तापन प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग

- विद्युत उपकरण

- कई सामान्य उपकरण इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं: विद्युत इस्त्री, जल तापक, ओवन, टोस्टर, केतली

- ये उच्च प्रतिरोध वाली कुंडलियों (जैसे निक्रोम) का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं।

- विद्युत बल्ब

- फिलामेंट बल्बों में, फिलामेंट (आमतौर पर टंगस्टन) धारा के कारण बहुत गर्म हो जाता है।

- यह प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है।

- टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च (3380°C) होता है।

- बल्ब को ऑक्सीकरण से बचाने और फिलामेंट की आयु बढ़ाने के लिए इसमें निष्क्रिय गैसें (जैसे नाइट्रोजन या आर्गन) भरी जाती हैं।

- विद्युत फ्यूज

- फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है, जो परिपथ को अत्यधिक धारा से बचाता है।

- इसमें कम गलनांक वाली एक पतली तार (जैसे सीसा या टिन) होती है।

- जब धारा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है, तो तार पिघल जाती है, जिससे परिपथ टूट जाता है और क्षति रुक जाती है।

- फ्यूज की रेटिंग होती है: 1 A, 2 A, 5 A, 10 A, आदि।

- उदाहरण: एक विद्युत इस्त्री 1 kW शक्ति का उपयोग करती है और 220 V पर कार्य करती है।

धारा = शक्ति/वोल्टेज =1000/220 ≈ 4.54 A

अतः, सुरक्षा के लिए 5 A fuse का फ्यूज उपयुक्त है।

विद्युत शक्ति

- शक्ति कार्य करने की दर या ऊर्जा खपत की दर है।

- विद्युत परिपथों में, यह वह दर है, जिस पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग या रूपांतरण होता है।

- विद्युत शक्ति का सूत्र

P = VI

ओम के नियम V = IR, का उपयोग करने पर, हमें प्राप्त होता है:

P = I2R or

P = V2/R

जहाँ:

- P = शक्ति (वाट W में)

- V = वोल्टेज (वोल्ट, V में)

- I = धारा (एम्पीयर, A में)

- R = प्रतिरोध (ओम, Ω में)

विद्युत शक्ति की इकाइयाँ

- वाट (W): मानक SI इकाई

1 वाट = जब 1 एम्पीयर की धारा 1 वोल्ट के विभवांतर पर किसी उपकरण में प्रवाहित होती है, तब खपत होने वाली शक्ति

1 W = 1 V × 1 A = 1 VA

विद्युत ऊर्जा

- विद्युत ऊर्जा वह कुल शक्ति है, जो समय के साथ खपत होती है।

- खपत ऊर्जा = शक्ति × समय

- इकाई: वाट-घंटा (Wh) या किलोवाट-घंटा (kWh)

1 किलोवाट-घंटा (kWh):

1 kWh = 1000 W × 3600 s = 3.6×106 J

यह विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। इसे सामान्यतः विद्युत बिलों में “1 यूनिट” के रूप में संदर्भित किया जाता है।

उदाहरण:

एक 2 kW का विद्युत गीज़र 3 घंटे तक चलता है

खपत ऊर्जा = शक्ति × समय = 2 kW×3 h = 6 kWh = 6 units

प्रसारण लाइनों में शक्ति हानि (Power Loss in Transmission Lines)

- शक्ति को विद्युत स्टेशनों से घरों तक लंबी केबलों (जिनका प्रतिरोध R होता है) के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

- प्रतिरोध R के पार शक्ति P पहुंचाने के लिए, धारा: I = P/V.

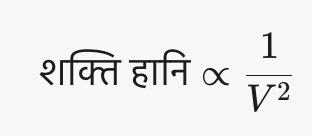

- केबलों में हानि (नष्ट होने वाली) शक्ति:

Ploss = I2R = P2R/V2

- निष्कर्ष:

वोल्टेज बढ़ाने से हानि कम होती है।.

वास्तविक जीवन में प्रभाव: उच्च-वोल्टेज प्रसारण

- शक्ति हानि को कम करने के लिए, विद्युत शक्ति को बहुत उच्च वोल्टेज पर प्रसारित किया जाता है।

- उपयोगकर्ता छोर (घरों/कारखानों) पर, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके वोल्टेज को सुरक्षित स्तर तक कम किया जाता है।

- यही कारण है कि विद्युत लाइनों के पास “खतरा: उच्च वोल्टेज” के संदेश वाले चिन्ह दिखाई देते हैं।

प्रतिरोधकों का संयोजन

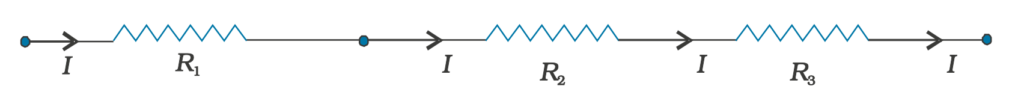

1. श्रेणीक्रम संयोजन

प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में तब होते हैं, जब वे एक के बाद एक सिरे से सिरे तक जुड़े होते हैं, और प्रत्येक में समान धारा प्रवाहित होती है।

- सभी प्रतिरोधकों में धारा I समान होती है।

- कुल वोल्टेज = प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टेज का योग।

V=V1+V2+V3+……

- ओम के नियम से:

V= IR1 + IR2 + IR3 = I (R1 + R2 + R3) = IReq

- तुल्य प्रतिरोध (Req) का सूत्र:

Req=R1+R2+R3+⋯+Rn

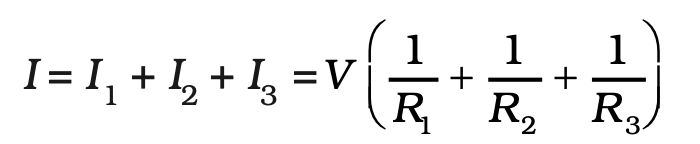

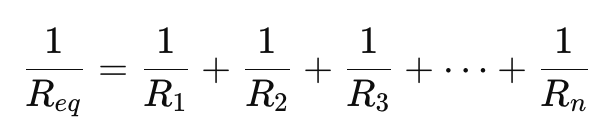

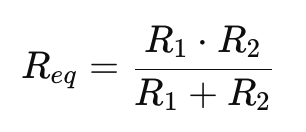

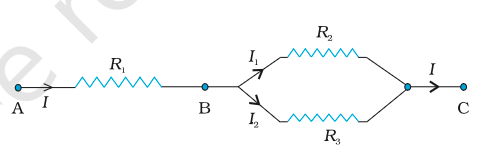

2. समांतर संयोजन

प्रतिरोधक समांतर में तब होते हैं, जब सभी प्रतिरोधकों के दोनों सिरे एक साथ जुड़े होते हैं, और प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टेज समान होता है।

- प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टेज समान होता है।

- कुल धारा = प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का योग।

I=I1+I2+I3+…

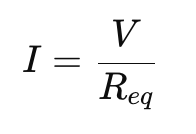

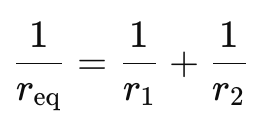

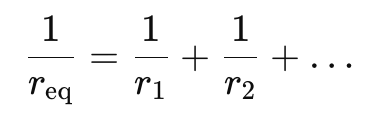

तुल्य प्रतिरोध (Req) का सूत्र:

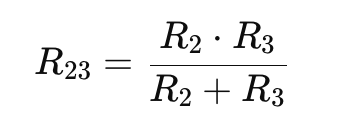

या, दो प्रतिरोधकों के लिए:

उदाहरण: मिश्रित परिपथ (श्रेणीक्रम + समांतर)

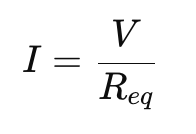

कुल धारा:

यदि पूरे परिपथ पर वोल्टेज V, है, तो:

| विशेषता | श्रेणीक्रम | समांतर |

| धारा | सभी प्रतिरोधकों में समान रहती है | प्रतिरोधकों में बंट जाती है |

| वोल्टेज | प्रतिरोधकों में बंट जाता है | सभी प्रतिरोधकों पर समान रहता है |

| तुल्य प्रतिरोध | सभी प्रतिरोधों का योग | सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम |

सेलों का श्रेणीक्रम और समांतर संयोजन

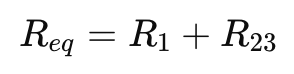

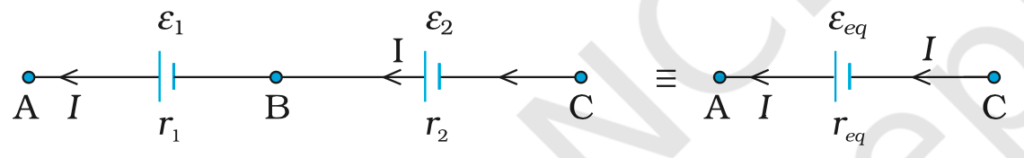

श्रेणीक्रम में सेल

श्रेणीक्रम में, एक सेल का धनात्मक टर्मिनल अगले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है।

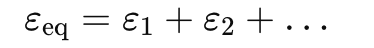

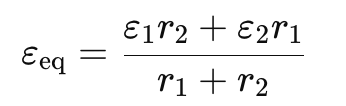

- विद्युतवाहक बल (EMF) का योग होता है:

- आंतरिक प्रतिरोधों का योग होता है:

- यदि एक सेल उलट (विपरीत दिशा) में जुड़ा हो, तो उसका EMF घटाया जाता है।

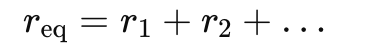

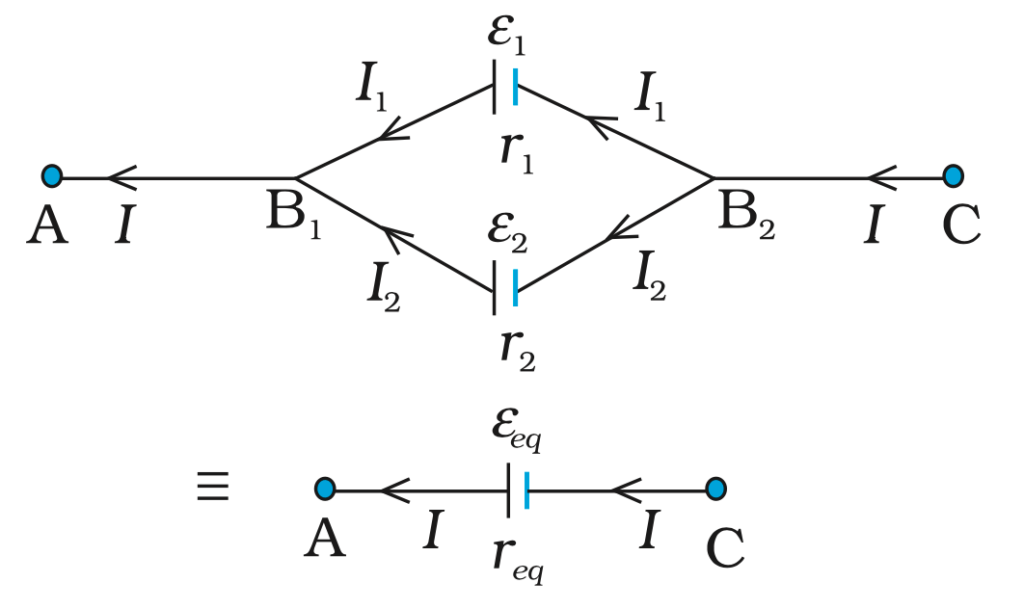

समांतर में सेल

समांतर में, सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल एक साथ और सभी ऋणात्मक टर्मिनल एक साथ जुड़े होते हैं।

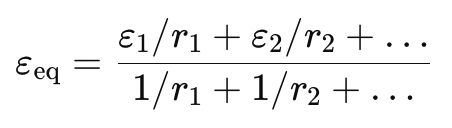

- तुल्य विद्युतवाहक बल (emf):

- तुल्य आंतरिक प्रतिरोध:

समांतर में n सेलों के लिए सामान्य नियम

Emf:

प्रतिरोध:

किरचॉफ के नियम

जटिल विद्युत परिपथों में, जहां प्रतिरोधक और सेल विभिन्न तरीकों से जुड़े होते हैं, हम परिपथ में धाराओं और विभवांतरों को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हैं।

- किरचॉफ के नियम बहु-लूप (multi-loop) और बहु-शाखा (multi-branch) वाले परिपथों के विश्लेषण में सहायता करते हैं।

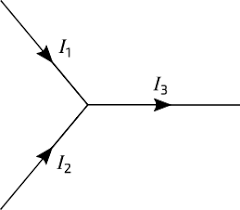

(क) संगम नियम / Junction Rule (आवेश का संरक्षण)

“किसी संगम पर प्रवेश करने वाली कुल धारा = संगम से निकलने वाली कुल धारा”

- संगम वह बिंदु है, जहां तीन या अधिक तार मिलते हैं।

- यह नियम विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है—संगम पर कोई आवेश नष्ट या संचित नहीं होता।

- धारा “उपयोग” नहीं होती; यह परिपथ के आधार पर बंटती या संयोजित होती है।

गणितीय रूप से:

∑Iin = ∑Iout

उदाहरण:

यदि I1 और I2 धाराएं किसी संगम पर प्रवेश करती हैं, और I3 धारा निकलती है, तो:

I1 + I2 = I3

(ख) लूप नियम (ऊर्जा का संरक्षण)

“किसी बंद लूप में विभवांतरों (वोल्टेज) का योग शून्य होता है।”

- यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि विद्युत विभव एक अवस्था फलन (जैसे ऊंचाई) है, इसलिए उसी बिंदु पर वापस लौटने पर विभव में कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं होती।

- एक लूप में ऊर्जा संरक्षित रहती है।

- बैटरी से प्राप्त वोल्टेज, प्रतिरोधकों आदि पर खर्च होने वाले वोल्टेज के बराबर होता है।

गणितीय रूप से:

∑ΔV=0

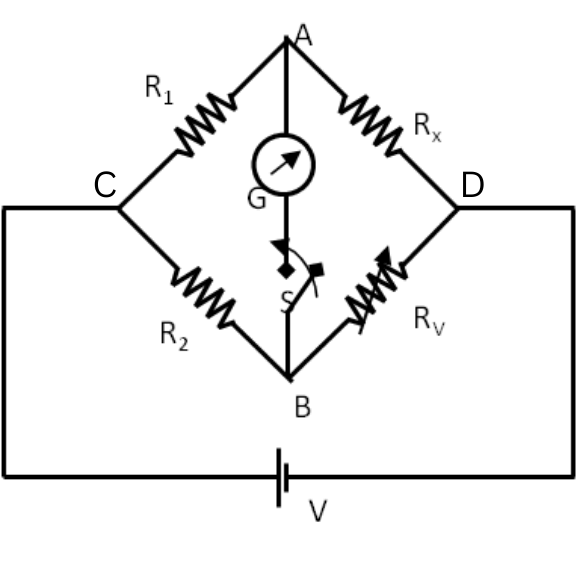

व्हीटस्टोन सेतु (Wheatstone Bridge)

व्हीटस्टोन सेतु एक विशेष विद्युत परिपथ है, जिसका उपयोग किरचॉफ के नियमों की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को सटीक रूप से ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

सेतु की संरचना

इसमें चार प्रतिरोधक एक हीरे (डायमंड) के आकार में व्यवस्थित होते हैं:

- R₁, R₂, RX, RV: ये चार प्रतिरोधक सेतु की चार भुजाओं में रखे जाते हैं।

- एक बैटरी को बिंदु C और D के बीच जोड़ा जाता है (इसे बैटरी भुजा कहते हैं)।

- एक गैल्वेनोमीटर (G) को बिंदु A और B के बीच जोड़ा जाता है (इसे गैल्वेनोमीटर भुजा/आर्म कहते हैं)।

सेतु को संतुलित माना जाता है, जब गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं दर्शाता, अर्थात्:

Ig=0

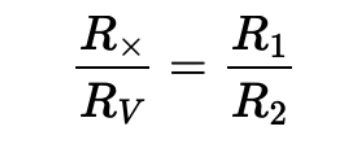

किरचॉफ के नियमों का उपयोग करने पर, हमें संतुलन की शर्त प्राप्त होती है:

इसलिए, यदि R₁, R₂, RV ज्ञात हैं और गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दर्शाता है, तो हम RX की गणना कर सकते हैं।

मीटर सेतु – मीटर सेतु एक वास्तविक उपकरण है, जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह 1 मीटर लंबे तार का उपयोग करके अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

स्थिर वैद्युत और विद्युत धारा के बीच अंतर

| पहलू | स्थिर वैद्युत | विद्युत धारा |

| परिभाषा | किसी वस्तु की सतह पर विद्युत आवेश का संचय | किसी चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह |

| सामग्री | उच्च प्रतिरोध वाली विद्युतरोधी सामग्री | निम्न प्रतिरोध वाली चालक सामग्री |

| कारण | संपर्क-प्रेरित आवेश पृथक्करण (त्रिविद्युत प्रभाव) आवेश-प्रेरित आवेश पृथक्करण (स्थिरवैद्युत प्रेरण) | उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉनों की गति बाह्य वोल्टेज स्रोत (जैसे बैटरी, जनरेटर) द्वारा संचालित |

| आवेशों का व्यवहार | आवेश स्थिर रहते हैं, जब तक कि उनका विसर्जन न हो | आवेश परिपथ में निरंतर गति करते हैं |

| उदाहरण | बालों पर रगड़ा गया गुब्बारा सुखाने के बाद एक साथ चिपके कपड़े बिजली का कड़का | उपकरणों को शक्ति प्रदान करने वाली विद्युत घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनरी |

| उपयोग | वायु फिल्टर, धूल-निकालने वाले उपकरण, जो सामग्रियों के बीच आवेश अंतर का उपयोग करके वायुजनित कणों को हटाते हैं | विद्युत धारा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसका उपयोग मोटरों, जनरेटरों, प्रेरकों और ट्रांसफॉर्मरों में होता है साधारण चालकों में, यह जूल तापन उत्पन्न करती है, जो तापदीप्त बल्बों में प्रकाश उत्पन्न करता है |

| चुम्बकीय क्षेत्र | चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता | चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है |

| मापन यंत्र | स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी | एमीटर |

FAQ (Previous year questions)

विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसे जूल हीटिंग (प्रतिरोध तापन) के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब किसी सर्किट में प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह घटना विशेष रूप से केवल प्रतिरोधी तत्वों से बने परिपथ में प्रमुख है, जहां स्रोत से ऊर्जा पूरी तरह से गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है।

विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों में शामिल हैं:

विद्युत साधित्र: आयरन, टोस्टर, ओवन, केतली और हीटर जैसे घरेलू उपकरण जूल हीटिंग का उपयोग करते हैं, जो खाना पकाने और तापन जैसे कार्यों के लिए विद्युत ऊर्जा को गर्मी में परिवर्तित करते हैं।

विद्युत बल्ब: जबकि फिलामेंट द्वारा खपत की गई अधिकांश ऊर्जा गर्मी में परिवर्तित हो जाती है, एक हिस्सा दृश्य प्रकाश के रूप में विकिरणित होता है, जो बल्ब के रोशनी के उद्देश्य को पूरा करता है।

विद्युत फ़्यूज़: जब विद्युत परिपथ में सुरक्षा सीमा से अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो फ़्यूज़ तार प्रतिरोध तापन के कारण अतितप्त हो जाता है, पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है, जिससे क्षति को रोका जा सकता है।