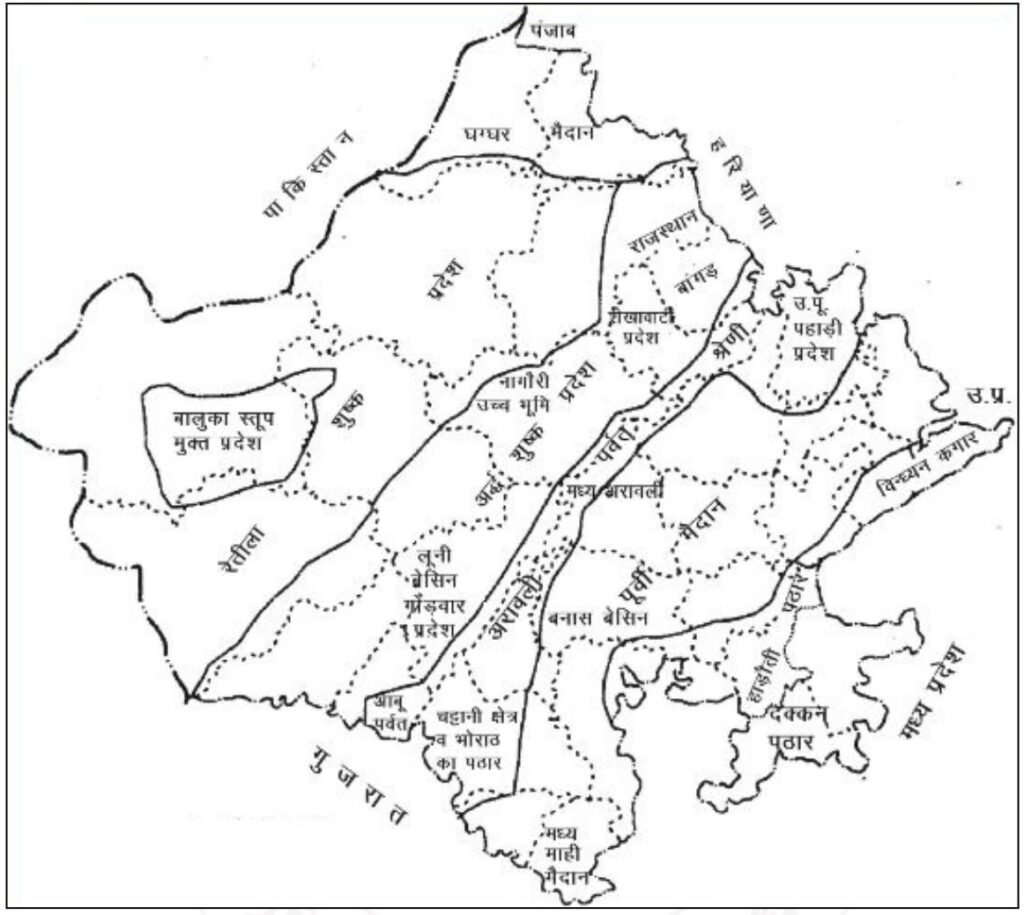

राजस्थान भूगोल में, राजस्थान की भौगोलिक इकाइयाँ—अरावली पर्वतमाला, थार मरुस्थल, और पूर्वी मैदान—विविध भूदृश्यों और जलवायु को आकार देती हैं। उदयपुर की पहाड़ियों से लेकर जैसलमेर के मरुस्थलों तक, ये इकाइयाँ बसावट के स्वरूपों को परिभाषित करती हैं।

Previous Year Question

|

Year |

Question |

Marks |

|

2018 |

शेखावाटी प्रदेश की मुख्य भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए |

5 M |

|

2013 |

पश्चिमी राजस्थान भारत का अत्यधिक सुखा प्रभावित क्षेत्र क्यों है ? |

2 M |

|

2013 |

राजस्थान के ‘डांग क्षेत्र’ की विशेषताएँ बताइए । |

2 M |

|

2013 |

राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र की भौगोलिक-सांस्कृतिक पहचान को चित्रण कीजिए । |

5 M |

|

2021 |

राजस्थान के हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। |

5 M |

परिचय

- राजस्थान भारत संघ का सबसे बड़ा राज्य है और इसमें किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक भौतिक विविधताएँ हैं। इसके पश्चिम में रेत के टीलों से लेकर मध्य में ऊंची चट्टानों और पूर्व में उपजाऊ मैदानों तक के क्षेत्र हैं।

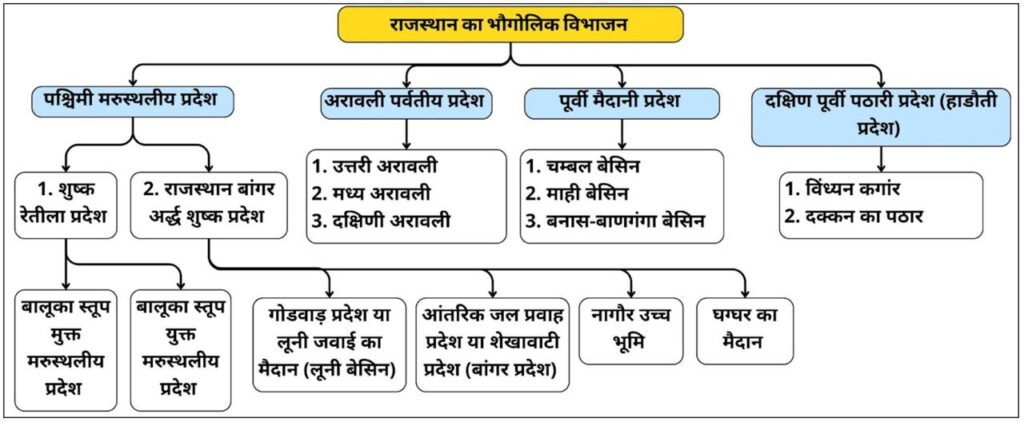

- मौजूदा राहत सुविधाओं के आधार पर, राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन हैं:

- उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र

- अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र

- पूर्वी मैदान

- दक्षिण-पूर्वी पठार (हाडोती पठार)

| उच्चावच एवं जलवायु पर आधारित राजस्थान के चार भौतिक क्षेत्र | |||||

| उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र | अरावली पर्वतमाला | पूर्वी मैदान | हाडोती पठार | ||

| शुष्क | अर्द्ध शुष्क | ||||

| क्षेत्र (%) | 61 | 9 | 23 | 7 | |

| जनसंख्या (%) | 40 | 10 | 39 | 11 | |

| जिले (पुराने) | 12 | 13 | 10 | 7 | |

| मिट्टी | रेतीली | पहाड़ी मिट्टी | कछारीजलोढ़ | हल्की काली मिट्टी/कपास | |

| वर्षा | 0-20 cm | 20-40 cm | 40-60cm | 60-80 cm | 80-120 |

| जलवायु | शुष्क और अर्धशुष्क | उप आर्द्र | आर्द्र | अति आर्द्र | |

| वनस्पति(कोपेन) | Xerophytesमरूद्भिदऔर कांटेदार | मैदान(सबसे बड़ा) | शुष्क पर्णपाती | सूखा और नम | सवाना (वागड़, हाडोती + माउंट आबू) |

उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र

- उत्पत्ति

- पर्मो-कार्बोनिफेरस काल के दौरान टेथिस सागर पश्चिमी राजस्थान को कवर करता था।

- जुरासिक, क्रेटेशियस और इओसीन युग के दौरान, यह क्षेत्र समुद्र के नीचे डूबा रहा।

- क्वार्टर्नरी युग-प्लीस्टोसीन काल में समुद्र के हटने के बाद यहाँ मनुष्यों का उदय हुआ।

- 4000-1000 ईसा पूर्व तक, यह क्षेत्र पूर्ण रेगिस्तान में बदल गया।

- यहां मौजूद खारे पानी की झीलें महासागरों के अवशेष मानी जाती हैं।

- सर सिरिल फॉक्स के अनुसार, ऊपरी तृतीयक काल के दौरान रेगिस्तान का दक्षिण-पश्चिमी भाग और सिंध का निचला घाटी क्षेत्र समुद्र के नीचे रहा। यह तथ्य चट्टानों में पाए जाने वाले समुद्री जीवाश्मों से स्पष्ट होता है।

- क्षेत्र:

- यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग कवर करता है, जो 2.10 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ यह राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है।

- पहले, यह राजस्थान के 58% हिस्से को कवर करता था, लेकिन उत्तरी अरावली पर्वतमाला के विखंडन के कारण रेगिस्तान पूर्व की ओर फैल रहा है।

- आयाम (विस्तार)

- लंबाई: 640 किमी.

- चौड़ाई: 300 से 360 किमी

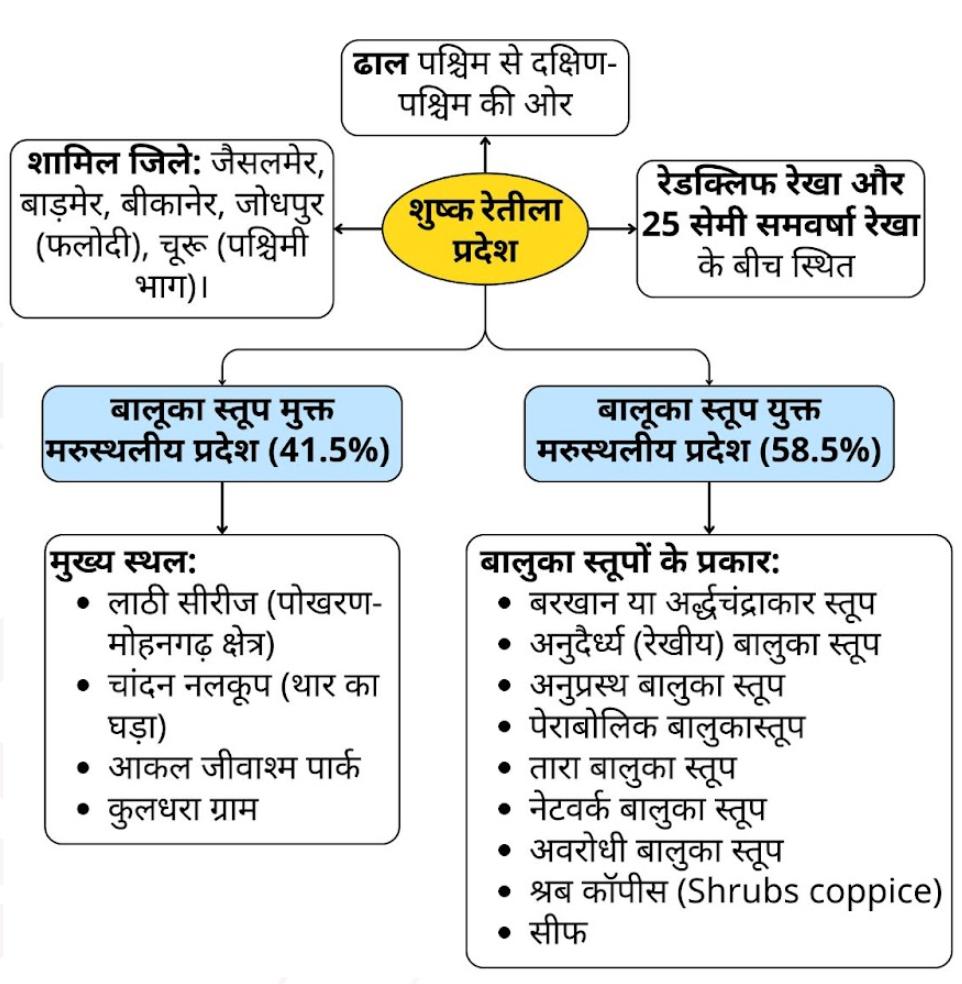

- जिले (12):

- उत्तरी जिले: श्री गंगानगर, हनुमानगढ़।

- मध्य जिले: चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली।

- पश्चिमी जिले: जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर।

नोट – नए जिले: बालोतरा, फलोदी, डीडवाना-कुचामन, पश्चिमी ब्यावर।

- जनसंख्या:

- राजस्थान की 40% आबादी निवास।

- हालाँकि, शुष्क परिस्थितियों के कारण इसका जनसंख्या घनत्व राज्य में सबसे कम है।

- विशेषताएँ

- तापमान:- 49℃ (ग्रीष्म) से -3 ℃ (सर्दी)

- वर्षा :- 25 सेमी से 50 सेमी वार्षिक (अरावली का वर्षा छाया क्षेत्र)

- जलवायु :- शुष्क एवं अर्द्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है।

- मिट्टी:- रेतीली मिट्टी।

- ढलान:- पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण (पूर्व से दक्षिण)

- प्रमुख चट्टानें:– अवसादी चट्टानें।

- जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में रेत और चट्टानों के विशाल विस्तार पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से चूना पत्थर पाया जाता है।

- वनस्पति:- जेरोफाइट्स और कंटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, खजूर।

- कृषि :- मुख्य रूप से ख़रीफ़ की फसल का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है; मुख्य फसलें बाजरा, मोठ और ग्वार हैं।

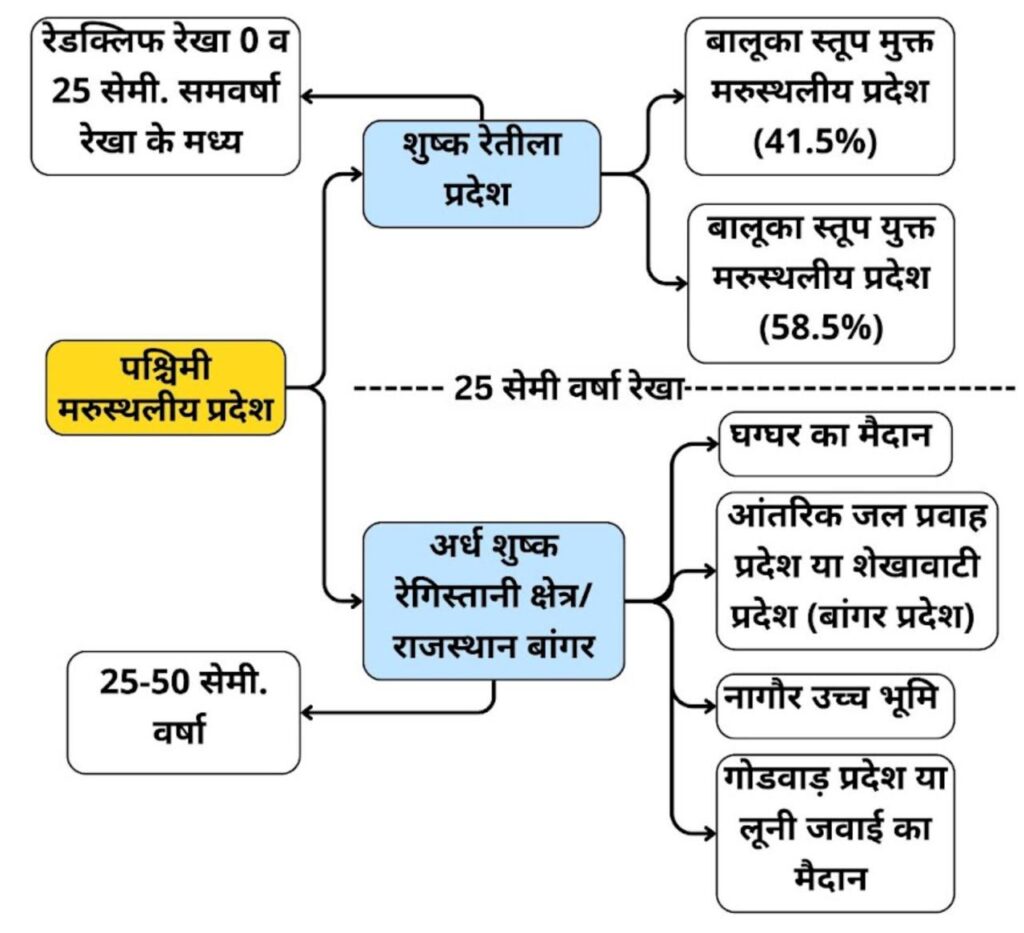

- 25 सेमी समवर्षा इसे दो भागों में विभाजित करती है (दो प्रमुख क्षेत्रों और 6 उप-क्षेत्रों में विभाजित)

शुष्क रेतीला प्रदेश

- रेगिस्तान कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% भाग घेरता है

- यह रेडक्लिफ रेखा (भारत-पाक सीमा) और 25 सेमी आइसोहायेट रेखा के बीच फैला हुआ क्षेत्र है

- थार रेगिस्तान को ‘महान भारतीय रेगिस्तान’ भी कहा जाता है क्योंकि यह रेगिस्तान जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है।

- अपने समृद्ध ऊर्जा संसाधनों के कारण रेगिस्तान को विश्व का शक्तिगृह’ भी कहा जाता है। यहाँ पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों (कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस) और गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस) के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं।

- तृतीयक काल की अवसादी चट्टानें प्रमुख हैं जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर आदि जीवाश्म खनिजों के भंडार पाए जाते हैं।

- वार्षिक वर्षा – 25 सेमी से कम

- जिले – बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू

- क्षेत्रफल – 120500 वर्ग. किमी (थार रेगिस्तान)

- रेत के टीलों की ऊँचाई – 6 मीटर से 60 मीटर

- रेत के टीलों की लम्बाई – 3 किमी से 5 किमी

- इसके पश्चिम में रेतीला शुष्क रेगिस्तान मरुस्थली है जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है।

- रेगिस्तान का मार्च :- रेगिस्तान की प्रसार या रेगिस्तान के विस्तार की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थलीकरण कहा जाता है। जिसके लिए जैसलमेर का नाचना गाँव प्रसिद्ध है। भारतीय रेगिस्तान का विस्तार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर हो रहा है।

- स्थानान्तरित रेत के टीलों को स्थानीय रूप से धरियन कहा जाता है।

दो भागों में विभाजित

- बालूका स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश (41.5%)

- बालूका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश (58.5%)

बालूका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश (58.5%)

- बालूका स्तूप हवा द्वारा महीन मिट्टी के जमाव से बनने वाली भौगोलिक संरचना हैं।

- राजस्थान में सर्वाधिक 6 प्रकार के रेत के टीले पाये जाते हैं।

रेत के टीलों के प्रकार

- बरखान या अर्द्धचंद्राकार स्तूप:

- आकार: अर्धवृत्ताकार टीले; शब्द “बरखान” तुर्की से लिया गया है, जिसका अर्थ है “अर्धवृत्त।”

- विशेषताएँ:

- जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्द्धचंद्राकार के रूप में किया जाता है तो इसे बरखान कहा जाता है।

- बरखान में जिस ओर से पवन आती है उस दिशा में उत्तल ढाल, जबकि आगे की दिशा में अवतल ढाल होता हैं।

- अवतल ढलान:इसका मुख हवा से दूर है और इसकी ढलान अधिक है।

- बरखान की चौड़ाई 100 से 200 मीटर जबकि ऊँचाई 10-20 मीटर होती हैं।

- ये बालुका स्तुप सर्वाधिक गतिशील होते है, जिनके द्वारा मरूस्थलीकरण सर्वाधिक होता है।

- अधिकतम विस्तार: शेखावाटी क्षेत्र, विशेषकर चूरू।

- अनुप्रस्थ बालुका स्तूप:

- आकार: हवा के मार्ग में अवरोधों के कारण हवा की दिशा के समकोण (लंबवत) पर बनता है।

- विशेषताएं: हवा के प्रवाह के पार संरेखित प्रमुख कटकें।

- अधिकतम विस्तार: जोधपुर, और रावतसर (हनुमानगढ़), सूरतगढ़ (श्री गंगानगर), चूरू और झुंझुनू के कुछ हिस्से।

- अनुदैर्ध्य/पवनानुवर्ती/रेखीय बालुका स्तूप:

- आकार: लंबा और संकीर्ण, हवा की दिशा के समानांतर।

- विशेषताएं: प्रचलित हवाओं की दिशा में लंबी दूरी तक फैले हुए ।

- सर्वाधिक पाए जाते हैं: जैसलमेर क्षेत्र।

- तारा बालुका स्तूप (तारानुमा Dunes):

- आकार: तारों जैसे दिखने वाले बहु-भुजा वाले टीले, इनका निर्माण संशलिष्ट एवं अनियमित हवाओं द्वारा होता है।

- विशेषताएं: कई दिशाओं से हवा की क्रिया द्वारा निर्मित।

- पाए जाते हैं: मोहनगढ़, पोखरण (जैसलमेर)

- पैराबोलिक बालुका स्तूप:

- आकार: U-आकार के टीले, जिनका खुला सिरा हवा की ओर है (बरखान टीलों के विपरीत)।

- विशेषताएँ:

- हवा की ओर: हवा के कारण होने वाला कटाव U आकार बनाता है।

- इनकी आकृति परवलयाकार होती है, महिलाओं के बालों की क्लिप जैसी।

- ये स्तूप बरखान प्रकार के ही होते हैं, किन्तु इनके निर्माण की दिशा भिन्न होती है।

- टीलों के आसपास की वनस्पति उन्हें अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक स्थिर बनाती है।

- लगभग सभी जिलों में पाया जाता है, विशेषकर बीकानेर में सबसे अधिक।

- सब्र कॉपीस (Shrubs / झाड़ी Coppice):

- सब्र कॉपीस प्रकार के बालुका स्तूप छोटी झाडियों के सहारे बनते है ये सबसे छोटे बालुका स्तूप होते है।

- विशेषताएँ:

- रेगिस्तान में सबसे छोटे प्रकार के टीले।

- वनस्पति के चारों ओर हवा द्वारा रेत जमा करने के कारण इसका निर्माण हुआ।

- थार रेगिस्तान में बिखरे हुए पाए जाते हैं।

- विस्तार – सम्पूर्ण मरुस्थल में होता है।

Note – नेबखा (Nebkha Dunes) – झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालुका स्तूप। खेतों की मेड़ों पर निर्मित होते हैं।

- अवरोधी बालुका स्तूप (Obstacle Dunes)

- ये किसी अवरोध (पहाड़ी या अन्य रुकावट) के कारण बनते हैं।

- प्रमुख स्थल:

- पुष्कर

- बुड्ढा पुष्कर

- नाग पहाड़

- बीचून पहाड़

- जोबनेर एवं सीकर की पहाड़ियाँ

- सीफ (Seif Dunes)

- बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, इस संरचना को सीफ कहते हैं।

- नेटवर्क बालुका स्तूप (Network Dunes)

- यह बालुका स्तूप मरुस्थल के उत्तर-पूर्वी भाग में पाए जाते हैं।

- प्रमुख विस्तार क्षेत्र: हनुमानगढ़ से हिसार (हरियाणा) तक।

- यह विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं:

- बालूका सीट (Sand Sheets)

- बालूका हमोक (Sand Hammocks)

- कम संगठित बालुका स्तूप।

बालूका स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश (41.5%)

- बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र परतदार (अवसादी) चट्टानें चट्टानों (चूना और बलुआ पत्थर) से बना है (जिसे ‘हम्मादा’ भी कहा जाता है)।

- भूमिगत जल (लाठी श्रृंखला) पाया जाता है, तेल एवं गैस के भंडार प्रचुर मात्रा में हैं तथा रण भी पाया जाता है।

- चांदन नलकूप (थार का घड़ा) और कुलधरा उल्लेखनीय स्थल हैं।

- लाठी श्रृंखला –

- जैसलमेर (पोखरण) से मोहनगढ़ तक 80/64 किमी क्षेत्र में फैली एक भूमिगत जल पेटी है।

- वैज्ञानिक इसे प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष मानते हैं।

- यहां सेवण घास (प्रोटीन युक्त, लीलोण), धामन, करड़ आदि पौष्टिक और स्वादिष्ट घासें उगती हैं।

- गोडावण पक्षी की अधिकांश आबादी इसी क्षेत्र में पाई जाती है (अक्सर इसे गोडावण पक्षी का शरणस्थल/आश्रयस्थल कहा जाता है)।

- सेवण घास के मैदान में अधात्विक खनिज भण्डार रॉक फॉस्फेट (बिरामानिया) पाया जाता है।

- आकल वुड जीवाश्म पार्क – यह एक जीवाश्म पार्क है जो जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकल गाँव में स्थित है। यहां जुरासिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। यहां प्राचीन वनस्पति और लकड़ी के जीवाश्म मौजूद हैं।

- कुलधरा – जैसलमेर के इस गांव से व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं।

- इसी गाँव में राजस्थान का पहला कैक्टस उद्यान स्थापित किया गया है।

- हम्मादा – चट्टानी/पथरीला रेगिस्तान। पोकरण (जैसलमेर), फलौदी, बालोतरा में विस्तार।

- रेग – यह हम्मादा के आसपास पाया जाने वाला मिश्रित रेगिस्तान है, यह जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाया जाता है।

- इर्ग – इसे पूर्ण मरुस्थल एवं विशाल मरुस्थल कहा जाता है। यह जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि में फैला हुआ है।

अर्ध शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र/राजस्थान बांगर

- आमतौर पर बांगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेमी है

- शुष्क और अर्ध आर्द्र क्षेत्र के बीच भूमि का संक्रमण।

- यह क्षेत्र शुष्क रेतीले मैदान और अरावली पर्वतीय क्षेत्र के बीच फैला हुआ है।

- 25 सेमी आइसोहायेट रेखा अर्ध-शुष्क क्षेत्र की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। जबकि 40 सेमी समवर्षा रेखा पूर्वी सीमा निर्धारित करती है।

- इसे आगे चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है

- घग्गर का मैदान

- शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र

- नागौर उच्चभूमि

- लूनी बेसिन (गोडवाड़ क्षेत्र)

1. घग्गर का मैदान

- घग्गर नदी (मृत नदी) सरस्वती, सतलुज और चौतांग नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित।

- विस्तार – श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में विस्तारित।

- प्राचीन काल में इस क्षेत्र को यौधेय प्रदेश के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह यौधेय जाति का निवास स्थान था।

- नाली – हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है।

- घग्गर दोआब क्षेत्र – सतलुज और घग्गर नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को घग्गर दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।

- यहाँ विशेष प्रकार की रेवेरीना मिट्टी पाई जाती है, जिसमें गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होता है।

- दोमट उपजाऊ मिट्टी को काठी मिट्टी कहा जाता है

- अधिक सिंचित क्षेत्र, जो क्षारीयता (सेम) की समस्या का कारण बनता है।

- गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के कारण यह क्षेत्र हरियाली से भरपूर हो गया है, लेकिन यह क्षेत्र क्षारीयता, अम्लता, जल भराव और मरुस्थलीकरण की समस्याओं से ग्रस्त है।

- इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के आसपास भूमिगत जल के रिसाव के कारण पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत दलदली हो जाती है, जिससे मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं।

- इस समस्या के समाधान के लिए नीदरलैंड के सहयोग से एक इंडो-डच योजना चलाई जा रही है।

2. शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र

- बांगर क्षेत्र कहा जाता है

- विस्तार – चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और उत्तरी नागौर (लूनी नदी बेसिन के उत्तर से लेकर राजस्थान की उत्तर-पूर्वी सीमा तक जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का उत्तरी भाग शामिल है) तक फैला हुआ है।

- इस क्षेत्र से बहने वाली प्रमुख नदियाँ कांतली, मेंथा, खारी, रूपनगढ़ हैं (जो अंतः प्रवाही नदियाँ हैं)

- कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को ‘तोरावाटी’ कहा जाता है। इस क्षेत्र की पहाड़ियों को ‘तोरावाटी पहाड़ियाँ’ कहा जाता है।

- इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा के कारण रेत के टीलों पर वनस्पति उगती है। यहां अधिकतर बरखान रेत के टीले फैले हुए हैं, लेकिन अनुदैर्ध्य और बिखरे हुए रेत के टीले भी पाए जाते हैं।

- अधिक गर्मी, अधिक सर्दी- शेखावाटी क्षेत्र में पायी जाने वाली चूने की परत के कारण इस क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सदिर्यो में अधिक सर्दी पड़ती है, इस कारण यहाँ वार्षिक तापान्तर ज्यादा पाया जाता है।

- जोहड़/नाडा – जल संरक्षण हेतु निर्मित कुएँ

- सर/सरोवर – रेत के टीलों के बीच जल संचय से बने जल निकाय उदाहरण – जस्सूसर, मानसर, सालीसर

- यहाँ कई खारे गड्ढ़े (रण) भी पाए जाते हैं, जिनमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा, कुचामन आदि उल्लेखनीय हैं।

- बीड़-शेखावाटी क्षेत्र में पशुओं के चरने के लिए आरक्षित घास के मैदानों या चारागाहों के सार्वजनिक स्थानों को ‘बीड़’ कहा जाता है।

3. नागौर उच्चभूमि

- रेतीले बंजर क्षेत्र नागौर और अजमेर में फैले रेतीले टीलों से मुक्त क्षेत्र।

- यह 300 से 500 मीटर ऊँचा भूमि क्षेत्र है।

- यह अरावली पर्वतीय क्षेत्र से अलग एक उच्चभूमि क्षेत्र है।

- अंतर्देशीय जल प्रवाह मुख्यतः पाया जाता है।

- इस क्षेत्र के पूर्वी भागों में कुछ नमकीन झीलें सांभर, डीडवाना, नावा, कुचामन हैं। प्रोफेसर एच.एस. शर्मा के अनुसार कुछ भूवैज्ञानिकों ने इन झीलों को टेथिस सागर का अवशेष बताया है, जो कि गलत तथ्य है क्योंकि समुद्र के पानी में मैग्नीशियम होता है जबकि इन झीलों के पानी में मैग्नीशियम की कमी होती है।

- झीलों में नमक का स्रोत-

- मिट्टी के नीचे पाई जाने वाली माइकाशिष्ट चट्टानें जिनसे केशाकर्षण पद्धति से नमक सतह पर आता है, जो वाष्पीकरण के बाद सोडियम क्लोराइड में बदल जाता है।

- वर्षा ऋतु में छोटी-छोटी नदियाँ पानी के साथ नमक के कण एकत्र कर यहाँ लाती हैं (अंतर्देशीय जल प्रवाह)

- मिट्टी में अतिरिक्त सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए यह कृषि के लिए अनुपयुक्त (बंजर) है।

- कूबड़ पट्टी/कुबड़ पट्टी – खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण गड्ढों में नमक जमा हो जाता है जिसमें फ्लोराइड लवण की मात्रा अधिक होती है। कूबड़ पट्टी नागौर-अजमेर की सीमाओं के बीच पाई जाती है लेकिन जायल से लेकर पुष्कर तक का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण यहां के निवासियों में कूबड़ पीठ देखी जाती है।

- फ्लोरोसिस रोग स्थानीय निवासियों में बहुत अधिक देखा जाता है, जिसमें दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, पीठ झुक जाती है जिसके कारण लोगों में कूबड़ विकसित हो जाता है, इसलिए इसे हंप बेल्ट/बांका पट्टी/होच बेल्ट कहा जाता है।

- नागौरी उच्च भूमि प्रदेश का वर्गीकरण –

| मकराना श्रेणी | सफेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र (मार्बल) |

| मांगलोद श्रेणी | जिप्सम का जमाव क्षेत्र |

| जायल श्रेणी | फ्लोराइड युक्त जल |

4. लूनी बेसिन (गोडवाड क्षेत्र)

- मुख्यतः पाली, जालौर, बालोतरा, बाड़मेर के दक्षिण-पूर्वी भागों में विस्तृत।

- जलोढ़ मैदान- लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जिसे ‘लूनी बेसिन’ या ‘लूनी जवाई बेसिन’ कहा जाता है। कच्छ के रण से सटे कुछ क्षेत्रों में भी भूमि पर लवणता दिखाई देती है।

- मिट्टी – नई जलोढ़ मिट्टी जो संपूर्ण लूनी बेसिन के 47.51 प्रतिशत हिस्से को कवर करती है।

- यह 35,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है।

- पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र।

- लूनी बेसिन की मुख्य नहर – नर्मदा नहर।

- गोंडवाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा: काला भरा डूंगर

- इस क्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है, परंतु इस क्षेत्र में कुछ एकान्त पहाड़ियाँ भी स्थित हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं

- छप्पन पहाड़ियाँ – लगभग 11 किमी लंबी और 1.5 किमी चौड़ी गोलाकार पहाड़ियाँ बालोतरा में मोकलसर गाँव से सिवाना तक फैली हुई हैं। 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इन्हें ‘छप्पन की पहाड़ियाँ’ कहा जाता है।

- इसमें ग्रेनाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे ‘ग्रेनाइट पर्वत’ भी कहा जाता है।

- पीपलूद (बालोतरा)- इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का छोटा माउंट आबू कहा जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। हल्देश्वर महादेव का मंदिर पीपलूद में स्थित है।

- जालौर-सिवाना की पहाड़ियाँ ग्रेनाइट भण्डारों के लिए प्रसिद्ध हैं (जालौर – ग्रेनाइट नगर) ग्रेनाइट से बनी पहाड़ियाँ तथा मालानी रायोलाइट की पहाड़ियाँ गुम्बदों तथा इनसेलबर्ग के रूप में पाई जाती हैं। ये मांदलिया, हेमावास, रावनिया, चोटिला, खेजड़ला, काकनी, मोगरा खुर्द तक फैले हुए हैं।

- छप्पन पहाड़ियाँ – लगभग 11 किमी लंबी और 1.5 किमी चौड़ी गोलाकार पहाड़ियाँ बालोतरा में मोकलसर गाँव से सिवाना तक फैली हुई हैं। 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इन्हें ‘छप्पन की पहाड़ियाँ’ कहा जाता है।

- मालानी पहाड़ियाँ- चूना पत्थर के भंडार के लिए प्रसिद्ध है।

- नाकोड़ा हिल्स (बालोतरा) – यह जैन धर्म का धार्मिक स्थल है, यहां पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है, जिसे नाकोड़ा भैरव के नाम से जाना जाता है।

- सेन्दड़ा पहाड़ियाँ (ब्यावर) – सेन्दड़ा (ब्यावर) में सर्पीन सहित विभिन्न आकृतियों की चट्टानें पाई जाती हैं। रॉक गार्डन की संभावना है।

- नेहरा का रन (नीरहड़)- बालोतरा के बाद बाड़मेर और सांचौर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को छूता है, यहां नीचे से पानी ऊपर उठने के कारण लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि करीब सैकड़ों साल पहले यहां समुद्र का पानी बहता था और नीचे आज भी मौजूद है।

महत्वपूर्ण शब्दावली

- खड़ीन/प्लाया –

- थार रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच स्थित निचले क्षेत्र जहां वर्षा का पानी एकत्र होता है और अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, प्लाया झील कहलाते हैं। रबी फसलों की खेती अधिकतर जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है।

- उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण इन झीलों में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। उच्च नमक सामग्री वाले इस क्षेत्र को क्षारीय (कल्लर भूमि) कहा जाता है।

- अरब के रेगिस्तान में इसे खाबरी/ममलहा कहा जाता है और सहारा रेगिस्तान में इसे शट्ट कहा जाता है।

- रन-

- बालुका स्तूपों के मध्य स्थित दलदली क्षेत्र रन/टाट/तल्ली/ अभिनति कहलाता है।

- राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर में है।

- जैसे – पोकरण, बरमसर, कानोत, भाकरी, लवा (जैसलमेर) थोब (बाड़मेर), बाप (जोधपुर)

- ‘थोब’ रन क्षेत्रफल की दृष्टि से थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा रन है

- बॉलसन- प्लाया के सूखने से निर्मित मैदान बॉलसन कहलाता है।

- नखलिस्तान (Oasis / मरूउद्यान) – मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल बेसिनों के चारों ओर विकसित हरे-भरे क्षेत्र को “नखलिस्तान” कहा जाता है।

रेगिस्तान का महत्व

1. ऊर्जा सुरक्षा

- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन: यह क्षेत्र सौर, पवन और बायोगैस ऊर्जा के लिए अनुकूल।

- ईंधन खनिजों का उत्पादन: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हैं।

2. खनिज संपदा

- महत्वपूर्ण खनिज: थार मरुस्थल में फेल्डस्पार, फॉस्फोराइट, जिप्सम और काओलिन के बहुमूल्य भंडार हैं, जिनका उपयोग सीमेंट, उर्वरकों और विभिन्न उद्योगों में।

- चूना पत्थर और संगमरमर: उपयोग भवन निर्माण और सीमेंट उत्पादन में।

- रॉक फास्फेट: उर्वरक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण खनिज।

3. पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर

- थार मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान: यहाँ 120+ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

- अन्य प्रमुख आकर्षण:

- रेत के टीले, ऊँट सफारी, जैव विविधता।

- प्राचीन किले, हवेलियाँ, मंदिर और ऐतिहासिक स्थल।

- स्थानीय नृत्य, संगीत और संस्कृति का अनुभव।

- विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल: सबसे अधिक जैव विविधता युक्त रेगिस्तान।

4. जलवायु और मानसून पर प्रभाव

- भारतीय मानसून को आकर्षित करने में सहायक:

- गर्मियों में निम्न दबाव क्षेत्र विकसित होता है, जिससे महासागर से मानसूनी हवाएँ इस क्षेत्र की ओर बहती हैं।

- धूल भरी आंधियाँ:

- वर्षा में सहायक होती हैं क्योंकि ये संघनन नाभिक के रूप में कार्य करती हैं और वर्षा की बूंदों के निर्माण में मदद करती हैं।

5. पशुधन और कृषि

- प्रसिद्ध पशु नस्लें:

- गायें: बाड़मेर (काकरेज), जैसलमेर (थारपारकर), बीकानेर-गंगानगर (राठी नस्ल) की गायें उच्च दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।

- बैलों की नस्लें: नागौर के बैल कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं।

- घोड़े: मारवाड़ी नस्ल के घोड़े दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं।

6. नमक उत्पादन

- प्रमुख झीलें: सांभर, डीडवाना, कुचामन, पचपदरा।

- नमक उत्पादन में योगदान: यह झीलें भारत के नमक उत्पादन का प्रमुख स्रोत हैं।

7. वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा क्षेत्र

- परमाणु परीक्षण स्थल:

- पोखरण परीक्षण (स्माइलिंग बुद्धा, 1974)

- पोखरण-II (1998) – भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में सहायक।

- रक्षा अभ्यास और सैन्य प्रयोग:

- यह क्षेत्र कम आबादी वाला है, जिससे सेना के प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास और मिसाइल परीक्षण के लिए आदर्श स्थान बनता है।

- दुश्मनों के खिलाफ प्राकृतिक रक्षा कवच:

- ऊँचे रेत के टीले दुश्मनों के लिए बाधा का कार्य करते हैं।

- ऐतिहासिक रूप से भारत की सुरक्षा में सहायक रहा है।

राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश / राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश