वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति प्रौद्योगिकी विषय का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसने आधुनिक समाज को एक नई दिशा दी है। विज्ञान और तकनीक की सहायता से जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है, जिससे मानव जीवन अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बन गया है।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

| वर्ष | प्रश्न | अंक |

| 2023 | नैनोपदार्थ क्या होते हैं ? नैनोपदार्थ के रूप में प्रयुक्त हो रहे कार्बन के किन्हीं दो अपररूपों का संक्षिप्त -विवरण दीजिए। | 10M |

| 2023 | चिरसम्मत अभिकलन (क्लासिकल कम्प्यूटिंग) एवं क्वांटम अभिकलन (क्वांटम कम्प्यूटिंग) के बीच कोई दो अंतर लिखिए । | 5M |

| 2021 | रीयल टाइम-पीसीआर की अवधारणा की व्याख्या करें । कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट में ‘सीटी वैल्यू’ क्या है? | 10M |

| 2018 | भारत का नैनो-मिशन व उसके उद्देश्य क्या हैं ? | 5 M |

| 2013 | ई-प्रशासन, ई-व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में सूचना तकनीकों के उपयोग का वर्णन करें। | 20M |

| 2013 | नैनोकण का आकार क्या है ? इनकी उपयोगिता के दो उदाहरण दें। | 5M |

| 2013 | क्वान्टम बिन्दु क्या हैं ? इनकी उपयोगिता के बारे में लिखें। | 5M |

वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति

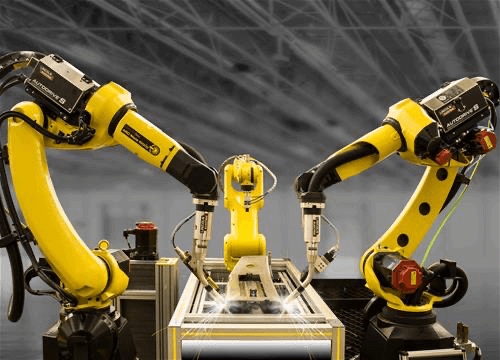

Robotics रोबोटिक्स

रोबोटिक्स क्या है?

- रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी की वह शाखा है, जो रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और उनके अनुप्रयोग से संबंधित है।

- यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मिलाकर ऐसे कार्य करने में सक्षम मशीनें बनाता है जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि और प्रयास की आवश्यकता होती है।

रोबोट क्या है?

- रोबोट एक प्रोग्राम योग्य मशीन है, जो स्वायत्त रूप से या अर्ध-स्वायत्त रूप से कार्य कर सकती है।

- यह मानव जैसा (ह्यूमनॉइड्स) हो सकता है या कार्यात्मक और कार्य-विशिष्ट (औद्योगिक रोबोट या ड्रोन) हो सकता है।

- उदाहरण : स्वचालित कारें , ड्रोन, कारखानों में रोबोटिक आर्म या सर्जिकल रोबोट।

एज़िमोव के रोबोटिक्स के नियम

- 1942 में, विज्ञान कथा लेखक आइजैक एज़िमोव ने अपनी लघु कहानी संग्रह I, Robot में प्रसिद्ध “रोबोटिक्स के तीन नियम” पेश किए।

- ये नियम रोबोट्स के लिए एक फिक्शनल नैतिक ढांचे के रूप में काम करते हैं:

- पहला नियम : एक रोबोट किसी मानव को हानि नहीं पहुँचाएगा और न ही अपनी निष्क्रियता के कारण किसी मानव को हानि होने देगा।

- दूसरा नियम : एक रोबोट को मानव द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना होगा, जब तक कि उन आदेशों का पहले नियम से टकराव न हों।

- तीसरा नियम : एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी होगी, बशर्ते कि यह संरक्षण पहले या दूसरे नियम से विरोधाभास न करे।

- Zeroth नियम (बाद में जोड़ा गया): एक रोबोट मानवता को हानि नहीं पहुँचाएगा और न ही मानवता को हानि होने देगा। (एज़िमोव ने इसे बाद में जोड़ा ताकि सामूहिक मानव कल्याण को व्यक्तिगत हितों पर प्राथमिकता दी जा सके।)

एज़िमोव के नियमों की शासन में प्रासंगिकता

- एआई नियमन : यह सुनिश्चित करना कि रोबोट ऐसे तरीके से कार्य करें जो समाज के लिए लाभकारी हो।

- नीति निर्माण : रोबोटिक्स और स्वचालन के दुरुपयोग या नुकसान को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को डिजाइन करना।

- जवाबदेही : उस दुविधा का समाधान करना जिसमें रोबोट के द्वारा स्वतंत्र निर्णय लेने पर जिम्मेदारी तय करनी हो।

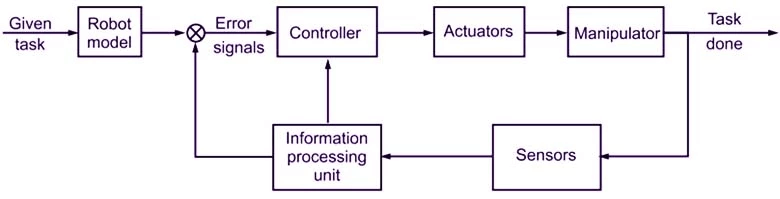

रोबोट के घटक

रोबोट निम्नलिखित मुख्य घटकों से मिलकर बने होते हैं:

- ऊर्जा स्रोत (Power Source): रोबोट को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। (उदाहरण: बैटरी, सौर ऊर्जा, विद्युत।)

- एक्चुएटर्स (Actuators): ऊर्जा को गति में परिवर्तित करते हैं। एक्चुएटर्स के प्रकार:

- मोटर्स: पहियों या रोबोटिक भुजाओं को घुमाने के लिए।

- लिनियर एक्चुएटर्स: धक्का देने या खींचने के लिए।

- हाइड्रोलिक/न्यूमैटिक एक्चुएटर्स: भारी कार्यों के लिए अधिक शक्ति प्रदान करते हैं।

- सेंसर (Sensors): वातावरण से सूचना इकट्ठा करते हैं।

- कैमरा (विजन सेंसर): वस्तु की पहचान जैसे दृश्य इनपुट के लिए।

- प्रॉक्सिमिटी सेंसर: पास के अवरोधों का पता लगाने के लिए।

- जाइरोस्कोप/एक्सेलेरोमीटर: अभिविन्यास और गति मापते है।

- तापमान सेंसर: गर्मी का पता लगाने के लिए।

- नियंत्रक (Controller) : मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, इनपुट को संसाधित (Process) करता है और कमांड भेजता है (जैसे, माइक्रोप्रोसेसर, सीपीयू)।

- रोबोट का नियंत्रण सिस्टम एक प्रोग्राम (सॉफ़्टवेयर कोड) निष्पादित करता है जो उसे बताता है कि उसके सेंसर से प्राप्त इनपुट पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है।

- मैन्युपुलेटर (Manipulator): गति और इंटरैक्शन के लिए रोबोट का भौतिक भाग (जैसे रोबोटिक आर्म, ग्रिपर)।

- एंड इफेक्टर (End Effector): विशिष्ट कार्यों के लिए रोबोट के अंत में उपकरण या डिवाइस (जैसे, वेल्डिंग टॉर्च, सर्जिकल स्केलपेल)।

- गति तंत्र (Locomotion System): गतिशीलता सक्षम करता है। उदाहरण: पहिए, ट्रैक, पैर।

- प्रोग्रामिंग और सॉफ़्टवेयर (Programming and Software):

रोबोट सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित होते हैं जो उनके व्यवहार को परिभाषित करते है। - फीडबैक तंत्र (Feedback Mechanism):

ज्यादातर रोबोट में प्रदर्शन सुधारने के लिए फीडबैक सिस्टम होता है। सेंसर लगातार वातावरण और रोबोट के कार्यों की निगरानी करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सही तरीके से कार्य कर रहा है।

भारत में रोबोटिक्स का विकास

1980 का दशक: शुरुआती नींव

- TIFR रोबोट: मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में विकसित, जो भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में पहला कदम था.

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स केंद्र (CAIR) : DRDO के अंतर्गत रक्षा-उन्मुख रोबोटिक सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित।

- रासी (RASI) का गठन: रोबोटिक्स और ऑटोमेशन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए Robotics & Automation Society of India की स्थापना की गई।

1990-2000 का दशक: औद्योगिक एकीकरण

- औद्योगिक रोबोट : शुरुआत में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने अपनाया।

- वैश्विक कंपनियों का प्रवेश: : EKUKA और ABB जैसी अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स कंपनियों ने भारतीय बाजार में कदम रखा।

- शोध केंद्र : IIT कानपुर और IISc बैंगलोर जैसे संस्थानों में समर्पित रोबोटिक्स शोध केंद्रों की स्थापना की गई।

2020s: उद्योग में प्रगति

- प्रमुख कंपनियाँ : ग्रेऑरेंज (वेयरहाउस रोबोट) और ओम्निप्रेज़ेंट (ड्रोन और रोबोटिक समाधान) जैसी कंपनियाँ भारत में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

दब्बाला राजगोपाल (राज रेड्डी), “भारत में रोबोटिक्स के जनक” और “भारतीय एआई के जनक” के रूप में प्रसिद्ध।भारतीय-अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और ट्यूरिंग पुरस्कार विजेता

सरकारी पहल

- रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा (2023): यह 2030 तक भारत को रोबोटिक्स में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

- “मेक इन इंडिया 2.0” पहल के तहत रोबोटिक्स को एक प्रमुख उप-क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।

- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना : उन कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करती है जो भारत में रोबोट उपभोक्ता उद्योगों, जैसे – ऑटोमोबाइल, धातु, दवा (फार्मास्युटिकल्स) और खाद्य प्रसंस्करण में उत्पादन क्षमता विकसित करती हैं।

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM) : मेटा के साथ साझेदारी में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स (FTLs) की स्थापना, जहां एआई और रोबोटिक्स में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है।

- नीति आयोग की रणनीति, “AI फॉर ऑल” प्रमुख क्षेत्रों में एआई और रोबोटिक्स के एकीकरण पर जोर देती है जैसे:

- कृषि: सटीक खेती (Precision farming) के लिए रोबोटिक ड्रोन।

- स्वास्थ्य सेवा: रोबोटिक सर्जरी और AI-सक्षम स्मार्ट कृत्रिम अंग।

- शिक्षा: वैयक्तिकृत शिक्षण के लिए एआई-संचालित रोबोट ट्यूटर्स।

- स्मार्ट सिटी: कचरा प्रबंधन और यातायात नियंत्रण के लिए रोबोटिक सिस्टम।

- अंतरिक्ष अन्वेषण में रोबोटिक्स : ISRO द्वारा रोबोटिक सिस्टम का उपयोग विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों में :

- विक्रम रोवर (चंद्रयान-3): चंद्र अन्वेषण के लिए रोबोटिक रोवर।

- गगनयान मिशन: भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए एआई-संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट “व्योममित्र” की तैनाती।

- समर्थ उद्योग भारत 4.0

- उद्देश्य: इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

- स्मार्ट फैक्ट्रियों की स्थापना, जिनमें रोबोटिक स्वचालन से उत्पादकता बढ़ाई जाए और मानवीय त्रुटियों को कम किया जाए।

- कौशल निर्माण:

- शैक्षिक कार्यक्रम : e-Yantra (IIT बॉम्बे) जैसे कार्यक्रम और Technoxian World Robotics Championship जैसी प्रतियोगिताएँ।

- एआईसीटीई (AICTE) : इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में रोबोटिक्स का समावेश, जिससे भविष्य के इंजीनियर इस क्षेत्र में करियर के लिए तैयार हो सकें।

- रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज : छात्रों को आपदा प्रबंधन के लिए रोबोटिक समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करने वाली पहल।

भारत में रोबोटिक्स का विकास:

- बाजार वृद्धि : 2024 से 2029 तक, भारत में रोबोटिक्स बाजार की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) लगभग 8.26% रहने का अनुमान है 2029 तक, यह बाजार लगभग $664.40 मिलियन के मूल्य तक पहुंच सकता है।

- भारत वार्षिक रूप से औद्योगिक रोबोट स्थापना के मामले में वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर है, जो देश में रोबोटिक्स को अपनाने के मामले में वृद्धि को दर्शाता है।

- भारत में औद्योगिक रोबोटों का परिचालन स्टॉक पांच वर्षों में दोगुना हो गया, जो 2016 तक 16% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2021 तक 33,220 इकाइयों तक पहुंच गया।

- भारत बनाम चीन : रोबोट घनत्व

- भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र में रोबोट घनत्व 2021 में 10,000 कर्मचारियों पर 148 रोबोट तक पहुंच गया।

- तुलनात्मक रूप से, चीन का रोबोट घनत्व 2010 में 10,000 कर्मचारियों पर 131 रोबोट से बढ़कर 2021 में 772 रोबोट हो गया।

- सहायक सरकारी नीतियां: भारत सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना जैसी नीतियों के साथ सक्रिय रूप से अपने औद्योगिक क्षेत्र के विकास का समर्थन करती है, जो ऑटोमोटिव, धातु, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे रोबोटिक्स-आधारित उद्योगों में विनिर्माण क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करती है।

- रोजगार सृजन और आर्थिक दृष्टिकोण :

- रोबोटिक्स से भारत में नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जो देश की युवा कार्यबल के साथ मेल खाती है। 2027 तक, भारत दुनिया की सबसे बड़ी कार्यशील आयु वर्ग की आबादी बनने की ओर अग्रसर है।

- हालिया आपूर्ति शृंखला बाधाओं के मद्देनजर नियरशोरिंग (Nearshoring) और फ्रेंडशोरिंग (Friendshoring) रणनीतियाँ भारत को वैश्विक विनिर्माण विविधीकरण (Manufacturing Diversification) के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करती हैं।

- भविष्य की संभावनाएं : सरकारी समर्थन और बढ़ती औद्योगिक मांग के कारण भारत में रोबोटिक्स का विकास, वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने की इसकी क्षमता को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति का मसौदा:

जारीकर्ता: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

जारी तिथि: 13 अक्टूबर 2023

लक्ष्य: रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा भारत को 2030 तक रोबोटिक्स में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है ताकि इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को साकार किया जा सके।

मुख्य फोकस क्षेत्र:

- विनिर्माण क्षेत्र: उत्पादकता और स्वचालन को बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक्स को प्रोत्साहित करना।

- उद्योग 4.0 : स्मार्ट और अधिक कुशल प्रणालियों के लिए AI और रोबोटिक्स का एकीकरण।

- साइबर-फिजिकल सिस्टम (CPS): AI-संचालित तकनीकें वर्चुअल-फिजिकल सिस्टम इंटरैक्शन को सक्षम बनाती हैं।

- क्षेत्रगत प्रभाव: चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है :

- विनिर्माण

- कृषि

- स्वास्थ्य देखभाल

- राष्ट्रीय सुरक्षा

रणनीतिक ढांचा:

- राष्ट्रीय रोबोटिक्स मिशन: IndiaAI के तहत प्रस्तावित पहल, जो भारत की रोबोटिक्स रणनीति के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

- रोबोटिक्स नवाचार इकाई (RIU): एक स्वतंत्र एजेंसी, जो रोबोटिक्स नवाचार, स्टार्टअप विकास, अनुसंधान और पारिस्थितिकी तंत्र विकास को बढ़ावा देगी।

नवाचार स्तंभ:

- अनुसंधान एवं विकास (R&D)

- प्रदर्शन एवं परीक्षण

- व्यावसायीकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला विकास

- रोबोटिक्स को अपनाना और जागरूकता

लक्ष्य : घरेलू रोबोटिक्स क्षमताओं का विकास करके और इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा देकर भारत को एक वैश्विक “रोबोटिक्स हब” के रूप में स्थापित करना।

रोबोटिक्स के अनुप्रयोग

कृषि

रोपण और बुआई

- उदाहरण: XMachines X100: यह रोबोट बीजों की बुआई करता है और उर्वरकों का छिड़काव जैसे अन्य कार्य करता है।

खरपतवार नियंत्रण और कीट नियंत्रण

- उदाहरण: KrishiBot : यह रोबोट फसलों को नुकसान पहुंचाए बिना अवांछित खरपतवारों को हटाता है।

सटीक खेती

- भूमिका : मिट्टी और फसलों की निगरानी कर सटीक सिंचाई, उर्वरक और देखभाल सुनिश्चित करना।

- KissanAI → कृषि के लिए जेनरेटिव AI आधारित टूल

- यह सिफारिश करती है कि फसलों को कितनी मात्रा में पानी और उर्वरक की आवश्यकता है।

- NePPA प्रोजेक्ट (IARI) :

- वेरिएबल रेट फर्टिलाइज़र एप्लिकेटर (VRFA): एक रोबोट जो जीपीएस डेटा के आधार पर लंबी फसलों में उर्वरक का प्रयोग करता है।

- ड्रोन तकनीक: फसल स्वास्थ्य निगरानी और साइट-विशिष्ट इनपुट प्रबंधन के लिए स्वदेशी ड्रोन विकसित करना।

कटाई और चयन

- उदाहरण : कपास चुनने वाला स्वचालित रोबोट (Autonomous Cotton-Picking Robot)

छिड़काव और उर्वरक प्रबंधन

- उदाहरण : Niqo Robotics Sprayer – यह रोबोट कैमरों का उपयोग करके कीटनाशकों का सही मात्रा में छिड़काव करता है।

मिट्टी और फसल की निगरानी

- भूमिका: मिट्टी और फसल की सेहत का विश्लेषण कर बेहतर कृषि निर्णय लेने में सहायता।

मल्टी-टास्किंग रोबोट (Multi-Tasking Robots)

- भूमिका:

- कुछ रोबोट एक साथ कई कार्य कर सकते हैं, जैसे बुवाई, छिड़काव और कटाई। उदाहरण: Farm Sathi: एक स्वचालित वाहन जो खेत जोतने और उर्वरकों का छिड़काव करने में सक्षम है।

फसल कटाई के बाद प्रबंधन

- भूमिका:

- रोबोट फसलों की छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग करते हैं ताकि वे बाजार के लिए तैयार हों।

स्वास्थ्य देखभाल

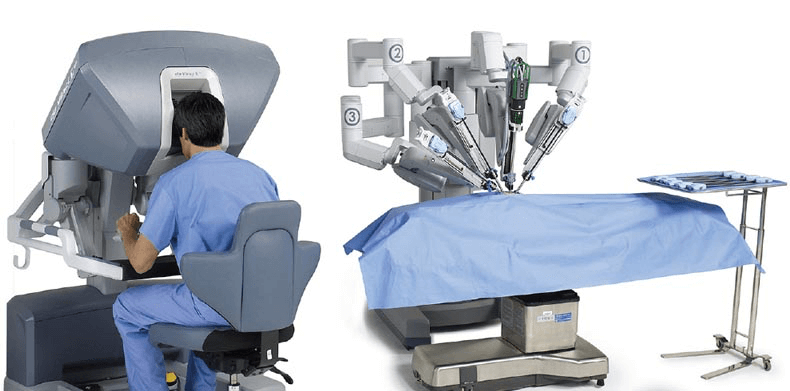

शल्य चिकित्सा में सहायक

- उदाहरण : Da Vinci Surgical System → हृदय, गुर्दे, और प्रोस्टेट जैसी सर्जरी में न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी के लिए उपयोग किया जाता है।

पुनर्वास

- रोबोट चोटों या सर्जरी के बाद रोगियों की गतिशीलता (Mobility) में सुधार करके उनके पुनर्वास में मदद करते हैं।

- उदाहरण: Lokomat → चाल प्रशिक्षण (gait training) के लिए एक रोबोटिक प्रणाली, रीढ़ की हड्डी की चोटों या स्ट्रोक के बाद चलने में रोगियों की सहायता करना।

निदान और प्रयोगशाला स्वचालन

- Yaskawa Robots → डायग्नोस्टिक लैब्स में सैंपल संभालने और प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है।

टेलीमेडिसिन और मरीज से इंटरेक्शन

- रोबोट मरीजों और डॉक्टरों के बीच दूरस्थ संचार को सक्षम बनाते हैं, जिससे शारीरिक संपर्क कम होता है।

- Mitra → Mitra → यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे COVID-19 महामारी के दौरान डॉक्टर और मरीज के बीच इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था।

मरीज सहायता

- एआई नेविगेशन के साथ रोबोटिक व्हीलचेयर, मरीजों की गतिशीलता में सहायता करती है

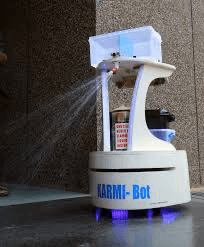

दवा वितरण और कीटाणुशोधन

- KARMI-Bot: COVID-19 महामारी के दौरान आइसोलेशन वार्ड्स में भोजन और दवाओं की डिलीवरी के लिए उपयोग।

- Medbot: दवाओं के वितरण और अस्पतालों के कीटाणुशोधन के लिए उपयोग किया जाता है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया

- उदाहरण : रोबोटिक एम्बुलेंस → आपातकालीन स्थितियों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए डिज़ाइन की गई।

नैनोरोबोट्स

- Bio-NEMS Devices → दवा वितरण और स्वास्थ्य निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म उपकरण।

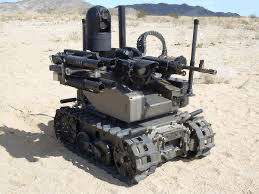

रक्षा

सैन्य रोबोट्स के सामान्य प्रकार

- परिवहन रोबोट : मानव रहित ग्राउंड विमान (UGVs) और मानव रहित हवाई विमान (UAVs) का उपयोग लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन के लिए किया जाता है।

- खोज और बचाव रोबोट → आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में फंसे लोगों को खोजने और बचाने में मदद करते हैं।

- निगरानी और टोही रोबोट → सीमा सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- रक्षा (Defence) रोबोट → युद्ध कार्यों में संलग्न होते हैं, भारी उपकरण ले जाते हैं और सैनिकों को बचाने में सहायता करते हैं।

- सशस्त्र रोबोट्स : खतरों को समाप्त करने के लिए हथियारों से लैस होते हैं। उदाहरण : SWORDS (स्पेशल वेपन्स ऑब्जर्वेशन रिकॉनेसेंस डिटेक्शन सिस्टम) जैसे सिस्टम युद्ध परिदृश्यों में स्वायत्त रूप से काम कर सकते हैं।

- फायरफाइटिंग रोबोट्स : उदाहरण- TEC800.

भारतीय रक्षा क्षेत्र में रोबोट्स

- रोबोटिक बडी (Robotic Buddy)

- बहुउद्देशीय युद्धक्षेत्र रोबोट

- इंसानों की पहचान करता है और दूरी मापता है

- 15 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। विस्फोटक उपकरणों को निष्क्रिय करता है।

- Autonomous Weaponized Boat Swarms

- समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए डिज़ाइन

- हथियारों और सेंसर से लैस

- गश्त और तटीय निगरानी करता है।

- रोबोसेन (RoboSen)

- DRDO द्वारा विकसित।

- निगरानी और टोही (Reconnaissance) कार्य।

- छोटे UGVs और दीवार पर चढ़ने वाले रोबोट शामिल।

- सैन्य अभियानों में लॉजिस्टिकल सपोर्ट बढ़ाता है।

- मल्टी-यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट (MULE)

- -40°C से +55°C तक के चरम तापमान में काम करता है।

- सीढ़ियां और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां चढ़ने में सक्षम।

- 15 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, निगरानी में सुधार करता है।

- ROV दक्ष

- बम निष्क्रिय करने के लिए रिमोट से संचालित वाहन

- एक्स-रे विज़न का उपयोग करके खतरों की पहचान करता है।

- पानी के जेट से विस्फोटकों को निष्क्रिय करता है।

उद्योग

- सामग्री प्रबंधन (Material Handling) : Kiva Systems (अब Amazon Robotics) → अमेज़न गोदामों में पिकिंग और पैकिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ ये रोबोट उत्पादों की अलमारियों को श्रमिकों तक पहुँचाते हैं।

- वेल्डिंग (Welding) : FANUC Arc Mate Series – सटीक और कुशल वेल्डिंग कार्यों के लिए ऑटोमोटिव निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

- असेंबली (Assembly) : Systemantics द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए सहयोगात्मक रोबोट (Cobots) → विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऑटोमोटिव, ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में स्वचालन के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण

- Sastra Robotics’ Testing Arms : इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के परीक्षण के लिए डिज़ाइन किए गए रोबोटिक आर्म्स ➔ परीक्षण समय को 256 दिनों से घटाकर मात्र 15 दिन कर देते हैं, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ती है।

- लॉजिस्टिक्स और परिवहन

- Grey Orange Robots

- ➔ गोदामों में माल की छँटाई और परिवहन के लिए स्वचालित लॉजिस्टिक्स रोबोट।

- ➔ इन्वेंट्री प्रबंधन में परिचालन दक्षता और सटीकता बढ़ाते है।

- Grey Orange Robots

- कृषि

- Niqo Robotics

- छोटे रोबोट जो सटीकता के साथ कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं।

- फसल प्रबंधन में सुधार करते हुए कीटनाशक उपयोग को लगभग 60% तक कम करता है।

- Niqo Robotics

- सफाई और रखरखाव

- Bandicoot by Genrobotics : मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया सीवर सफाई रोबोट। जोखिम भरे सफाई कार्यों के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है।

- अंडरवाटर रोबोटिक्स (Underwater Robotics)

- Gridbots Technologies’ Underwater Robot : प्रारंभ में टैंक सफाई के लिए विकसित, अब विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है।

आपदा प्रबंधन

- बोरवेल रेस्क्यू रोबोट्स

- उद्देश्य: बोरवेल में फंसे बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए।

- विशेषता: कैमरे और रोबोटिक आर्म्स से लैस, जो सुरक्षित रेस्क्यू सुनिश्चित करते हैं।

- चक्रवात अम्फान के दौरान ड्रोन (पंश्चिम बंगाल )

- उपयोग: वास्तविक समय में नुकसान का आकलन और संसाधनों का आवंटन।

- केरल बाढ़ में एरियल रोबोटिक्स

- उपयोग: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए।

- स्नेक रोबोट्स

- संकरे मार्गों और गिरी हुई इमारतों के बीच नेविगेट कर सकते हैं ताकि फंसे हुए जीवित लोगों का पता लगाया जा सके।

- रासायनिक रिसाव के लिए रोबोट

- अर्ध-स्वायत्त रोबोट → रासायनिक और तेल रिसाव को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन।

- ऑल-टेरेन फायरफाइटर रोबोट

- विशेषता: वाटर कैनन से लैस, चुनौतीपूर्ण इलाकों में आग बुझाने के लिए डिज़ाइन किया गया।

स्मार्ट सिटी और सार्वजनिक सेवाएँ

- रोबोटिक्स भारत के स्मार्ट सिटी मिशन में प्रमुख भूमिका निभाएगा, जिसके अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:

- कचरा प्रबंधन : स्वचालित रोबोटिक सिस्टम कचरे के वर्गीकरण और पुनर्चक्रण में मदद करते हैं।

- बंदीकूट (जेनरोबॉटिक्स द्वारा ): उद्देश्य: मैनहोल की सफाई और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखना।

- विशेषता: यह एआई-सक्षम रोबोट विश्व का पहला ऐसा उपकरण है।

- निगरानी : सार्वजनिक सुरक्षा और अपराध रोकथाम के लिए तैनात किए जा सकते हैं।

- परिवहन: स्वचालित वाहन (Autonomous Vehicles): शहरी परिवहन समाधानों में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बेहतर होगी।

- कचरा प्रबंधन : स्वचालित रोबोटिक सिस्टम कचरे के वर्गीकरण और पुनर्चक्रण में मदद करते हैं।

Miscellaneous

Sophia (Hanson Robotics)

- संवादात्मक क्षमताओं और भावनात्मक पहचान के लिए प्रसिद्ध।

- AI और रोबोटिक्स की एंबेसडर के रूप में कार्य करती है।

EyeROV TUNA

- यह भारत का पहला अंडरवाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (ROV) है, जिसे उप-जलीय निरीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह 100 मीटर की गहराई तक काम कर सकता है।

- इसका उपयोग बाँधों, पुलों और तेल पाइपलाइनों के निरीक्षण के लिए किया जाता है।

Mini Mitra (Invento Robotics)

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक साथी रोबोट, जो गिरने का पता लगा सकता है, बातचीत कर सकता है और परिवार के सदस्यों को सूचनाएँ प्रदान कर सकता है।

Miko

- बच्चों के लिए एक IoT आधारित साथी उपकरण, जो AI का उपयोग इंटरैक्टिव लर्निंग और भावनात्मक समर्थन के लिए करता है।

Vyomitra (व्योमित्र):

- व्योमित्र एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए विकसित किया है। “व्योमित्र” नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है “अंतरिक्ष मित्र।”

रोबोट्स के सामने चुनौतियाँ और अवसर

हाल के समय में रोबोट्स के बढ़ते उपयोग के कारण

- सस्ती लागत: रोबोट इंसानों से सस्ते हो रहे हैं → उत्पादन लागत में कमी और स्वचालन की बढ़ती दक्षता के कारण कंपनियाँ रोबोट को अधिक अपनाने लगी हैं।

- बेहतर क्षमताएँ: AI, मशीन लर्निंग और कंप्यूटिंग शक्ति में नवाचार के कारण रोबोट पहले से अधिक बुद्धिमान और कुशल बन रहे हैं।

- बढ़ती मांग: विनिर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, और चीन जैसे देश रोबोट्स में भारी निवेश कर रहे हैं ताकि वे वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी बन सकें।

अवसर:

- नवाचार और रचनात्मकता: रोबोट नए उद्योगों और नौकरी भूमिकाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोलते हैं।

- कार्यबल का उन्नयन (Upskilling Workforce): नए कौशल की मांग शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अवसर उत्पन्न करते हैं।

- रोबोटिक्स डिविडेंड : रोबोट्स के बढ़ते उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि होती है जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।

- प्रति श्रमिक रोबोट की संख्या में 1% की वृद्धि → उत्पादन क्षमता में 0.1% की वृद्धि।

- प्रक्रियाओं का सरलीकरण (Streamlining Processes): रोबोट अब केवल विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, लॉजिस्टिक्स, ड्राइविंग और इन्वेंट्री प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा रहे हैं।

भारत में रोबोट्स से जुड़ी चुनौतियाँ

- सीमित कुशल कार्यबल : 2021 तक, औद्योगिक रोबोट्स की परिचालन संख्या 33,220 इकाइयों से अधिक थी, लेकिन रोबोटिक्स के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी एक बड़ी बाधा है।

- उच्च पूँजी लागत : रोबोटिक्स सिस्टम महंगे हैं। भारत में रोबोट घनत्व केवल 10,000 कर्मचारियों पर 3 रोबोट्स है, जो चीन (505) और दक्षिण कोरिया (2,589) की तुलना में बहुत कम है।

- आयात पर निर्भरता : यह क्षेत्र आयातित घटकों पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे लागत बढ़ती है और आपूर्ति श्रृंखला जटिल हो जाती है।

- सीमित अनुसंधान और विकास (R&D) निवेश : कई भारतीय परियोजनाएँ मौजूदा तकनीकों की नकल करती हैं, जबकि नवाचार पर कम ध्यान दिया जाता है।

- सरकारी समर्थन की कमी: “मेक इन इंडिया” जैसी पहलें मौजूद हैं, लेकिन अन्य एशियाई देशों की तुलना में रोबोटिक्स के लिए सरकारी समर्थन सीमित है।

- बुनियादी ढाँचे की समस्याएँ : ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित बिजली आपूर्ति और सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो रोबोटिक्स को प्रभावी रूप से अपनाने में बाधा डालती है।

- श्रम बाजार में बदलाव : नई भूमिकाओं और तकनीकों के अनुकूल होने के लिए पुनः कौशल विकास (Upskilling & Reskilling) आवश्यक। स्वचालन से परंपरागत नौकरियों पर प्रभाव।

- आर्थिक असमानता : रोबोटिक्स अपनाने से नौकरियों का ध्रुवीकरण (Job Polarization) और क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएँ बढ़ने का जोखिम है।

- कुछ क्षेत्रों में उच्च आर्थिक विकास, जबकि अन्य में बेरोजगारी की आशंका।

रोबोट्स से जुड़े नैतिक पहलू

- सांस्कृतिक प्रतिरोध: रोबोट्स को अपनाने को लेकर आशंका है, जैसे नौकरियाँ छिनने का डर और मानव श्रम को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति, विशेषकर पारंपरिक उद्योगों में।

- आर्थिक असमानता (Economic Divide): निम्न-आय वाले क्षेत्रों में रोबोटिक्स के कारण नौकरियों का नुकसान उच्च-आय वाले क्षेत्रों की तुलना में दोगुना होता है (विश्व बैंक रिपोर्ट)। स्वचालन का लाभ मुख्य रूप से बड़े उद्योगों को मिलता है, जबकि छोटे उद्यम प्रभावित होते हैं।

- पर्यावरणीय प्रभाव : रोबोटिक घटकों का अनुचित निपटान भारत की बढ़ती ई-कचरा समस्या में योगदान कर सकता है।

- गोपनीयता संबंधी मुद्दे : दक्षता बढ़ाने के लिए रोबोट्स डेटा एकत्र करते हैं, लेकिन इससे गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- विनियमन और जवाबदेही संबंधी चुनौतियां: स्वायत्त रोबोटों के कार्यों के लिए जिम्मेदारी का निर्धारण करना जटिल है, खासकर हेल्थकेयर एवम् रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।

- एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias): AI-संचालित रोबोट, यदि पक्षपाती डेटा पर प्रशिक्षित हों, तो वे भेदभावपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

FAQ (Previous year questions)

रियल टाइम – पोलिमरेज़ चेन रिएक्शन (RT-PCR)

रियल-टाइम PCR (RT-PCR) एक आणविक डायग्नोस्टिक तकनीक है, जिसका व्यापक रूप से आनुवंशिक सामग्री की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से RNA वायरसों (जैसे SARS-CoV-2) की पहचान में।

RT-PCR की अवधारणा: RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन (RT) और पोलिमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) को जोड़कर RNA वायरस की पहचान करता है।

इसमें RNA को पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की मदद से कॉम्प्लीमेंटरी DNA (cDNA) में परिवर्तित किया जाता है।

फिर PCR प्रक्रिया के माध्यम से cDNA के विशिष्ट अंशों को थर्मल साइकलिंग का उपयोग करके आवर्धित (amplify) किया जाता है।

रियल-टाइम PCR, फ्लोरोसेंट डाई या प्रॉब्स की मदद से इस आवर्धन को रियल-टाइम में ट्रैक करता है।

इसका मुख्य आउटपुट होता है: साइकल थ्रेशोल्ड (Ct) वैल्यू।

यह प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील होती है, जिससे वायरल आनुवंशिक सामग्री की बहुत छोटी मात्रा का भी पता लगाया जा सकता है।

आरटी-पीसीआर परीक्षण में Ct मान

Ct (चक्र सीमा, Cycle Threshold) मान उस चक्रों की संख्या को संदर्भित करता है, जो फ्लोरोसेंट संकेत के पता लगाने की सीमा को पार करने, अर्थात् संकेत के पता लगने योग्य होने के लिए आवश्यक होती है।

Ct मान निदान, रोगी अलगाव के निर्णय, और संक्रमण के प्रसार की निगरानी में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

निम्न Ct मान: उच्च वायरल लोड, अर्थात् नमूने में वायरल RNA की अधिक मात्रा।

उच्च Ct मान: निम्न वायरल लोड या संक्रमण का प्रारंभिक अथवा अंतिम चरण।

Ct मान संक्रामकता के आकलन में महत्वपूर्ण है, किंतु यह रोग की गंभीरता का पूर्ण मापक नहीं है।

सामान्यतः, अधिकांश प्रोटोकॉल में 35 से कम Ct मान को सकारात्मक माना जाता है।

Ct मान विश्लेषण के साथ आरटी-पीसीआर परीक्षण COVID-19 के सटीक और शीघ्र निदान के लिए स्वर्ण मानक है, जो समय पर अलगाव और उपचार को सुगम बनाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का अर्थ है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेवाओं और सहायक अवसंरचना का उपयोग, ताकि आवाज़, डेटा और वीडियो के माध्यम से सूचना का प्रबंधन और वितरण किया जा सके। यह डिजिटल युग में शासन, व्यापार और कूटनीति के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उभरी है। यह पारदर्शिता, दक्षता, सुलभता और वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देती है।

ई-गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग:

डिजिटल सेवा वितरण: डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नमेंट ( e-Gov), और उमंग ऐप जैसे प्लेटफॉर्म आधार, पैन, पासपोर्ट और कल्याणकारी योजनाओं जैसी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करते हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही: RTI ऑनलाइन, मायगव (MyGov) और सीपीग्राम्स (CPGRAMS) जैसे प्लेटफॉर्म नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स भ्रष्टाचार को कम करते हैं और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाते हैं।

प्रशासनिक दक्षता: ई-ऑफिस, SPARROW (सिविल सेवा मूल्यांकन के लिए), और ई-कोर्ट्स जैसे सिस्टम कागजी कार्यवाही को कम करते हैं और प्रक्रियाओं को तेज बनाते हैं।

वित्तीय समावेशन: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कल्याणकारी योजनाओं का समय पर और रिसाव-रहित वितरण सुनिश्चित करते हैं।

डिजिटल समावेशन / ग्रामीण कनेक्टिविटी: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ग्रामीण भारत में अंतिम छोर तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाते हैं।

स्मार्ट गवर्नेंस: स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी योजना, आपदा प्रबंधन और यातायात नियंत्रण में GIS, डेटा एनालिटिक्स और AI का उपयोग। ई-समाधान जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रियल टाइम शिकायत निवारण।

ई-कॉमर्स में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग:

ऑनलाइन मार्केटप्लेस: अमेजन, फ्लिपकार्ट और GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) जैसे प्लेटफॉर्म ने खुदरा व्यापार और सार्वजनिक खरीद प्रणाली में क्रांति ला दी है। छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को बड़े ग्राहक आधार तक पहुंच मिली है।

भुगतान समाधान: डिजिटल वॉलेट (पेटीएम, फोनपे), UPI और BHIM सुरक्षित और त्वरित लेन-देन को सक्षम करते हैं। यह कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और ट्रांजैक्शन की गति बढ़ाता है।

ग्राहक सहभागिता: AI और बिग डेटा का उपयोग व्यक्तिगत सिफारिशों, चैटबॉट्स और लक्षित मार्केटिंग में किया जाता है।

लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला: IoT, ब्लॉकचेन और बिग डेटा का उपयोग रियल टाइम ट्रैकिंग, लागत में कमी और धोखाधड़ी की रोकथाम में किया जाता है।

स्टार्ट-अप इकोसिस्टम: IT ने ज़ोमैटो, ओला और Byju’s जैसे तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेज़ी से बढ़ने में मदद की है।

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग:

वर्चुअल डिप्लोमेसी: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ज़ूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स), वर्चुअल समिट्स (जैसे G20, ब्रिक्स), और डिजिटल हस्ताक्षरों ने अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं को सरल बनाया है।

साइबर डिप्लोमेसी: राष्ट्र साइबर सुरक्षा, इंटरनेट गवर्नेंस और डिजिटल संप्रभुता पर UN IGF और ICANN जैसे मंचों पर चर्चा करते हैं।

पब्लिक डिप्लोमैसी: सरकारें सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे ट्विटर डिप्लोमेसी) के माध्यम से वैश्विक राय को आकार देती हैं और जनसंपर्क बढ़ाती हैं।

दूतावास सेवाएं: ई-वीजा, पासपोर्ट सेवाएं और डिजिटल शिकायत निवारण से विदेशों में नागरिक सेवाएं सशक्त होती हैं।

संकट प्रबंधन: IT उपकरण COVID-19 जैसी आपात स्थितियों में रियल टाइम समन्वय में मदद करते हैं (जैसे वंदे भारत मिशन अपडेट्स, यात्रा परामर्श)।

सूचना प्रौद्योगिकी समावेशी शासन, कुशल व्यापार, और रणनीतिक कूटनीति के लिए एक प्रमुख सक्षम साधन (Key Enabler) है। इसका एकीकरण पारदर्शी, उत्तरदायी और वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ भारत सुनिश्चित करता है, जो डिजिटल इंडिया के विज़न के अनुरूप है।