भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी (Missile Technology) ने प्रौद्योगिकी (Technology) के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश ने स्वदेशी मिसाइलों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलों का विकास किया है। यह तकनीक भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।

Previous year Questions

| Year | Question | Marks |

| 2023 | निम्नलिखित मिसाइलों की मुख्य विशेषताएँ लिखिए: (a) QRSAM (b) ASTRA | 5M |

| 2021 | मिसाइल और सामरिक प्रणाली (MSS) का उद्देश्य लिखें। एम एस एस क्लस्टर में शामिल प्रोयगशालाओं के नाम लिखिए। | 5M |

मिसाइल प्रणाली की मूल बातें

मिसाइल:

- मिसाइल एक स्व-प्रणोदित (self-propelled), निर्देशित (guided) हथियार प्रणाली है, जिसे किसी विशिष्ट लक्ष्य (specific target) तक पेलोड (आमतौर पर एक वारहेड) पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- मिसाइलें अनिवार्य रूप से बुद्धिमान, मानव-रहित रॉकेट होती हैं, जिन्हें विशेष रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए विकसित किया जाता है।

- वे एक मार्गदर्शन प्रणाली से लैस हैं जो उन्हें वास्तविक समय में अपने उड़ान पथ को समायोजित करने की अनुमति देता है।

मिसाइल प्रणालियों का संक्षिप्त इतिहास

- प्राचीन समय:

- रॉकेट का हथियार के रूप में सबसे पहला इस्तेमाल 9वीं शताब्दी में चीन में हुआ था, जहाँ युद्ध में गनपाउडर-प्रणोदित (gunpowder -propelled) अग्निबाण युद्धों में इस्तेमाल किए गए थे।

- टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ लोहे के खोल (iron-cased) वाले रॉकेटों का इस्तेमाल किया था।

- आधुनिक युग:

- द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945): जर्मनी ने वी-2 रॉकेट विकसित किया, जो दुनिया की पहली लंबी दूरी की निर्देशित बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसे वर्नर वॉन ब्रौन ने डिजाइन किया था। यह ध्वनि से भी तेज गति से यात्रा कर सकता था और इसने आधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी की नींव रखी।

- शीत युद्ध (Cold War): इस दौर में अमेरिका (USA) और सोवियत संघ (USSR) ने अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) और क्रूज मिसाइलों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का विकास किया।

- भारत का मिसाइल कार्यक्रम:

- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत ने 1983 में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसी प्रमुख मिसाइलों का विकास किया गया।

- ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से विकसित एक प्रमुख नवाचार (key innovation) है, जो अपनी उच्च गति और सटीकता के लिए जानी जाती है।

- वर्तमान समय:

- आधुनिक मिसाइलों में हाइपरसोनिक हथियार (Hypersonic Weapons) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता -आधारित मार्गदर्शन प्रणाली (AI Based Guidance Systems) जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं।

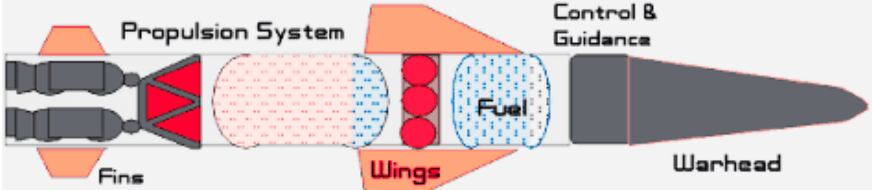

मिसाइल प्रणाली के घटक

1. वारहेड

- परिभाषा: यह मिसाइल का विस्फोटक भाग होता है, जो लक्ष्य को क्षति पहुँचाता है।

- प्रकार:

- पारंपरिक वारहेड: इसमें विस्फोट क्षति या आग पैदा करने वाले उच्च विस्फोटक (जैसे, टीएनटी) शामिल हैं।

- गैर-पारंपरिक वारहेड: इसमें शामिल हैं –

- नाभिकीय वारहेड: बड़े पैमाने पर विनाश के लिए परमाणु प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है।

- रासायनिक वारहेड: नुकसान पहुँचाने या मारने के लिए विषैले रसायन ले जाता है।

- जैविक वारहेड: हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया।

2. Propulsion System (प्रणोदन प्रणाली)

- मिसाइल को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए आवश्यक जोर (thrust) प्रदान करता है, जिससे यह आवश्यक गति (speed), सीमा (range), और ऊँचाई (altitude) प्राप्त कर सके।

- मिसाइल इंजन: यह प्रणोदन प्रणाली का मुख्य घटक होता है, जो आवश्यक थ्रस्ट (thrust) उत्पन्न करता है। यह या तो रॉकेट इंजन (ठोस और तरल प्रणोदन दोनों में) या जेट इंजन (क्रूज़ मिसाइलों जैसी वायु-श्वसन (Air-Breathing) मिसाइलों में) हो सकता है।

- इंजन न्यूटन के गति के तीसरे नियम (Newton’s Third Law of Motion) के आधार पर कार्य करता है।

|

विशेषता |

जेट इंजन (वायु-श्वास इंजन) |

रॉकेट इंजन |

|

कार्य प्रणाली |

|

|

|

प्रमुख विशेषताऐं |

|

|

|

अनुप्रयोग |

|

|

|

उदाहरण |

|

|

- नोजल: यह मिसाइल इंजन का महत्वपूर्ण भाग है, जो दहन (combustion) से उत्पन्न गैसों को उच्च गति (high-speed exhaust gases) से बाहर निकालता है। इससे थ्रस्ट (Thrust) उत्पन्न होता है, जो मिसाइल को आगे की ओर धकेलता है।

प्रणोदन प्रणाली के प्रकार

ठोस ईंधन प्रणोदन:

इसमें ठोस प्रणोदक (Solid Propellants) का उपयोग किया जाता है, जहाँ ईंधन और ऑक्सीडाइज़र को पहले से ठोस रूप में मिश्रित किया जाता है। यह आमतौर पर त्वरित प्रतिक्रिया (Quick-Response) मिसाइलों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सरल और अत्यधिक विश्वसनीय होता है।

- लाभ:

- संगठित (Compact) और ऊर्जा-सघन (Energy-Dense) होता है।

- उच्च थ्रस्ट (High Thrust) उत्पन्न करता है, जिससे तेजी से त्वरण (Rapid Acceleration) संभव होता है।

- रखरखाव (Maintenance) की न्यूनतम आवश्यकता होती है।

- नुकसान: एक बार प्रज्वलित होने के बाद, थ्रस्ट को नियंत्रित या रोका नहीं जा सकता।

- मुख्य ईंधन: हाइड्रॉक्सिल-टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन (HTPB), एल्युमिनियम पाउडर।

- अनुप्रयोग:

- लघु से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें।

- उदाहरण: पृथ्वी, ब्रह्मोस और पीएसएलवी का PS3 चरण।

द्रव प्रणोदन:

इसमें ईंधन (Fuel) और ऑक्सीडाइज़र (Oxidizer) को अलग-अलग टैंकों में संग्रहीत किया जाता है और उड़ान के दौरान इन्हें दहन कक्ष (Combustion Chamber) में मिलाया जाता है।

- लाभ:

- प्रणोद (Thrust) को नियंत्रित, चालू और बंद किया जा सकता है।

- उच्च ऊर्जा दक्षता (विशिष्ट आवेग) प्रदान करता है।

- हानियाँ:

- ईंधन भंडारण और पंपिंग प्रणाली (Pumping Mechanism) के कारण जटिल डिज़ाइन

- अधिक तैयारी समय और सुरक्षित हैंडलिंग की आवश्यकता होती है।

- प्रमुख ईंधन:

- ईंधन: हाइड्राज़ीन (N₂H₄), तरल हाइड्रोजन (LH₂), मोनोमेथाइलहाइड्राज़ीन (MMH)

- ऑक्सीडाइज़र: नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड (N₂O₄), तरल ऑक्सीजन (LOX), मिश्रित नाइट्रोजन ऑक्साइड (MON)

- अनुप्रयोग:

- लंबी दूरी की मिसाइलें और अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन।

- उदाहरण: अग्नि श्रृंखला, आकाश, विकास इंजन (PSLV का PS2 चरण)।

हाइब्रिड प्रणोदन:

- विवरण: यह ठोस (Solid) और तरल (Liquid) प्रणोदकों का संयोजन करता है, जिससे ठोस ईंधन की सरलता और तरल ईंधन के नियंत्रणीय थ्रस्ट (Thrust Control) का लाभ प्राप्त किया जाता है।

- लाभ: ठोस प्रणोदन की तुलना में बेहतर थ्रस्ट नियंत्रण। सापेक्ष रूप से सुरक्षित, क्योंकि केवल ऑक्सीडाइज़र तरल रूप में संग्रहीत होता है।

- नुकसान: तरल ऑक्सीडाइज़र (Liquid Oxidizer) के भंडारण और संचालन (Handling) की आवश्यकता, जिससे जटिलता बढ़ती है।

- अनुप्रयोग: प्रायोगिक प्रणालियों और उन्नत प्रोटोटाइप में उपयोग।

- उदाहरण: ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल प्रोटोटाइप।

क्रायोजेनिक प्रणोदन:

- विवरण: इसमें अत्यंत कम तापमान पर संग्रहित तरल ऑक्सीजन (LOX) और तरल हाइड्रोजन (LH2) जैसे क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया जाता है।

- लाभ:

- अत्यधिक ऊर्जा घनत्व, जिससे लंबी दूरी और भारी पेलोड ले जाने की क्षमता मिलती है।

- उन्नत अंतरिक्ष मिशनों और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों के लिए आवश्यक।

- हानियाँ:

- क्रायोजेनिक तापमान के कारण परिष्कृत भंडारण और हैंडलिंग की आवश्यकता होती है।

- अनुप्रयोग:

- भारी-भरकम अंतरिक्ष मिशनों और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में कार्यरत।

- उदाहरण: अग्नि-V, GSLV Mk III।

Gas Propulsion (गैस प्रणोदन):

- विवरण: संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) जैसी दबाव वाली गैसों का उपयोग करता है।

- लाभ: नियंत्रित करने में आसान, उत्कृष्ट उत्कृष्ट थ्रॉटलिंग क्षमता प्रदान करता है। त्वरित प्रतिक्रिया और पुनः उपयोग की संभाव्यता।

- नुकसान: अत्यधिक खतरनाक है और सुरक्षित भंडारण में कठिनाई। ऊर्जा घनत्व अन्य प्रणोदनों की तुलना में कम।

- अनुप्रयोग: मुख्य रूप से नियंत्रित वातावरण या सहायक प्रणालियों, जैसे थ्रस्ट वेक्टरिंग और छोटे नियंत्रण प्रणोदक में उपयोग किया जाता है।

2. वायु-श्वसन इंजन (Air-Breathing Engines):

- विवरण: ऑक्सीडाइज़र के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जिससे ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइज़र ले जाने की आवश्यकता काफी कम हो जाती है, जिससे मिसाइल हल्का हो जाता है।

- प्रकार:

- रैमजेट: आने वाली हवा को संपीड़ित करके फिर दहन कक्ष में जलाया जाता है। सुपरसोनिक गति पर कार्य करता है।

- स्क्रैमजेट: हाइपरसोनिक गति पर संचालित होता है, जहाँ हवा को धीमा किए बिना और सबसोनिक गति तक लाए बिना संपीड़ित और दहन किया जाता है।

- लाभ:

- ईंधन-कुशल (Extremely Fuel-Efficient), क्योंकि मिसाइल “वायु श्वसन” करती है।

- हाइपरसोनिक उड़ान (Hypersonic Flight) और विस्तारित सीमा (Extended Ranges) की सुविधा।

- हानियाँ:

- केवल उन क्षेत्रों में उपयोग योग्य, जहाँ पर्याप्त वायुमंडलीय ऑक्सीजन उपलब्ध हो।

- अंतरिक्ष में अनुपयोगी।

- अनुप्रयोग:

- हाइपरसोनिक मिसाइलें और उन्नत क्रूज मिसाइलें।

- उदाहरण: ब्रह्मोस-II, HGV (हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल) [विकासाधीन]।

3. मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली

- यह सुनिश्चित करता है कि मिसाइल सही पथ पर बनी रहे और सटीक रूप से लक्ष्य को भेदे।

- प्रकार:

- जड़त्वीय मार्गदर्शन (Inertial Guidance): मिसाइल की गति को ट्रैक करने और दिशा में सुधार करने के लिए जाइरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर जैसे आंतरिक सेंसर का उपयोग करता है।

- सैटेलाइट मार्गदर्शन (Satellite Guidance): GPS या अन्य उपग्रह प्रणालियों (Satellite Systems) का उपयोग करके सटीक स्थान निर्धारित करता है।

- वायुगतिकीय विशेषताएँ (Aerodynamic Features) (नियंत्रण सतहें):

- फिन्स: मिसाइल को स्थिर (Stabilize) करने में मदद करते हैं। वायु प्रवाह (Airflow) को समायोजित करके दिशा बनाए रखते हैं।

- जेट वेन्स: जहाज पर पतवार की तरह, मिसाइल की दिशा को समायोजित करने के लिए निकलने वाली गैसों को नियंत्रित करते हैं।

- थ्रस्टर्स: मिसाइल पर लगे छोटे इंजन जो निकास की दिशा बदलकर इसे सटीक रूप से चलाने में मदद करते हैं।

4. टारगेट और नेविगेशन

- मिसाइल को अपने लक्ष्य को पहचानने और सटीक रूप से हिट करने में मदद करता है।

- उन्नत प्रणालियाँ:

- रडार गाइडेंस : लक्ष्य का पता लगाने और उसे ट्रैक करने के लिए रडार संकेतों का उपयोग करता है, मिसाइल को उस ओर निर्देशित करता है। यह खराब दृश्यता स्थितियों (जैसे, कोहरा, रात) में विशेष रूप से उपयोगी है।

- इन्फ्रारेड (IR) गाइडेंस: लक्ष्य (जैसे वाहन या विमान) से निकलने वाली गर्मी का पता लगाता है।

- लेजर गाइडेंस : लक्ष्य पर प्रकाश डालने के लिए लेजर का उपयोग करता है, और मिसाइल परावर्तित प्रकाश का अनुसरण करती है।

5. Warhead Activation (वारहेड सक्रियण)

- मिसाइल रडार, इन्फ्रारेड या लेजर सिस्टम का उपयोग करके लक्ष्य का पता लगाती है।

- लक्ष्य की सटीक पहचान होने पर, मिसाइल वारहेड को सक्रिय करने का संकेत भेजती है। सही समय पर विस्फोट होता है, जिससे अधिकतम क्षति सुनिश्चित होती है।

प्रणोदन प्रणालियों की तुलना

| प्रकार | फ्यूल | लाभ | हानियाँ | उदहारण |

| ठोस प्रणोदन | HTPB, एल्यूमिनियम पाउडर | कॉम्पैक्ट, विश्वसनीय, उच्च थ्रस्ट | थ्रस्ट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता | पृथ्वी, ब्रह्मोस |

| द्रव प्रणोदन | हाइड्राजीन, द्रव ऑक्सीजन | थ्रॉटल क्षमता, उच्च दक्षता | जटिल प्रणाली, लंबी तैयारी प्रक्रिया | अग्नि श्रृंखला, विकास इंजन |

| हाइब्रिड प्रणोदन | ठोस + तरल | ठोस और द्रव प्रणोदन के लाभ मिलते हैं | अभी भी जटिल, कम परिपक्व तकनीक | ब्रह्मोस हाइपरसोनिक प्रोटोटाइप |

| क्रायोजेनिक | द्रव हाइड्रोजन + द्रव ऑक्सीजन | उच्च ऊर्जा घनत्व, लंबी दूरी | क्रायोजेनिक ईंधन प्रबंधन की जटिलता | अग्नि-V, GSLV Mk III |

| एयर ब्रेथिंग | वायुमंडलीय ऑक्सीजन (वायु) | हल्का, ईंधन-कुशल | केवल वायुमंडलीय क्षेत्रों तक सीमित | ब्रह्मोस-II (स्क्रैमजेट), HGV |

वायु-श्वसन इंजन के प्रकार (Types of Air-Breathing Engines):

- रैमजेट (Ramjet) और स्क्रैमजेट (Scramjet) उच्च गति संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए वायु-श्वसन प्रणोदन प्रणालियाँ हैं।

- रैमजेट और स्क्रैमजेट निम्न गति या स्थिर स्थिति में कार्य नहीं कर सकते, जैसे टेकऑफ (Takeoff) के दौरान। इसलिए, रॉकेट इंजन इन इंजनों से लैस वाहनों को आवश्यक गति तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन पारंपरिक जेट इंजनों की तरह किसी भी घूर्णन भाग जैसे फैन या टर्बाइन का उपयोग नहीं करते। ये मिसाइल की अग्र गति (Forward Motion) पर निर्भर करते हैं, जो हवा को संपीड़ित (Compress) कर दहन कक्ष में प्रवाहित करती है।

| विशेषता | पारंपरिक जेट इंजन (जैसे, टर्बोजेट/टर्बोफैन) | रैमजेट | स्क्रैमजेट |

| वायु संपीडन | घूर्णनशील संपीडक और टर्बाइन का उपयोग करता है। | मिसाइल की उच्च गति पर निर्भर करता है। | मिसाइल की अत्यंत उच्च गति पर निर्भर करता है |

| गतिशील भाग | कंप्रेसर, फैन और टरबाइन होते हैं। | कोई घूमने वाला भाग नहीं | कोई घूमने वाला भाग नहीं |

| दहन | सबसोनिक (हवा को इंजन के अंदर धीमा किया जाता है) | सबसोनिक (हवा को इंजन के अंदर धीमा किया जाता है) | सुपरसोनिक (हवा दहन कक्ष में भी सुपरसोनिक गति से रहती है) |

| गति सीमा | सबसोनिक से लेकर निम्न सुपरसोनिक गति (मैक 2-3 तक) के लिए कुशल | सुपरसोनिक गति पर कुशल (मैक 3-6) | हाइपरसोनिक गति पर कुशल (मच 6 से 12) |

| क्षमता | उच्च सबसोनिक और निम्न सुपरसोनिक गति | सुपरसोनिक गति पर उच्च | हाइपरसोनिक गति पर उच्च |

| बूस्टर की आवश्यकता | किसी बूस्टर की आवश्यकता नहीं | सुपरसोनिक गति तक पहुंचने के लिए बूस्टर की आवश्यकता होती है | हाइपरसोनिक गति तक पहुंचने के लिए बूस्टर की आवश्यकता होती है |

| उदाहरण | वाणिज्यिक जेट (जैसे, बोइंग 747), सबसोनिक क्रूज मिसाइलें (जैसे, निर्भय – माणिक इंजन) | ब्रह्मोस मिसाइल (सुपरसोनिक क्रूज) | विकासाधीन (जैसे, ब्रह्मोस-II, HSTDV) |

मिसाइलों का वर्गीकरण

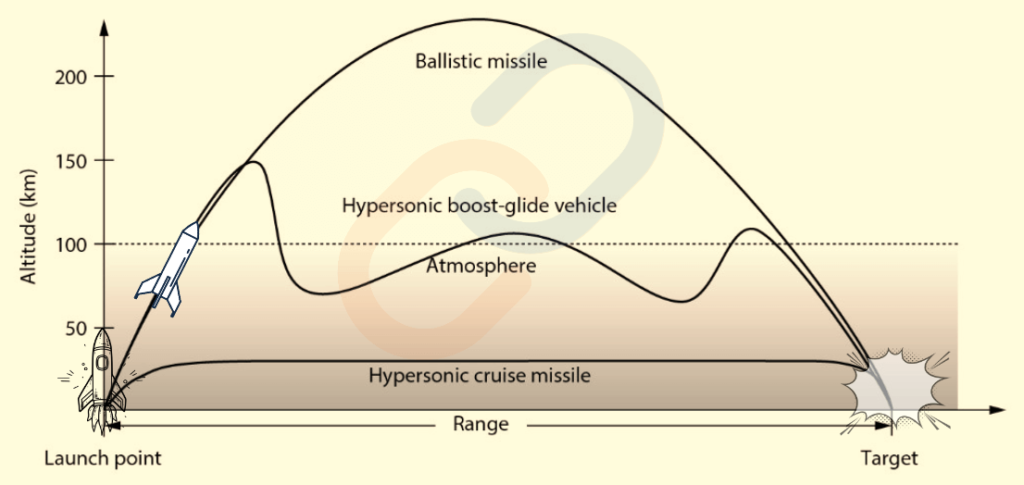

प्रक्षेपण पथ (Trajectory) के आधार पर

क्रूज़ मिसाइल

- ये निर्देशित मिसाइलें होती हैं, जो निम्न ऊँचाई पर उड़ान भरती हैं और लक्ष्य तक निरंतर प्रक्षेपवक्र बनाए रखती हैं।

- प्रमुख विशेषताऐं:

- प्रणोदन के लिए जेट इंजन का उपयोग करती हैं और यह अत्यधिक गतिशील (Highly Maneuverable) होती हैं।

- भूभाग के पास उड़ान भरती हैं (Terrain-Hugging), जिससे रडार द्वारा पहचानना कठिन होता है।

- गति के आधार पर तीन प्रकार होती हैं : सबसोनिक, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक

- सबसोनिक: गति < मैक 1 (उदाहरण के लिए, निर्भय, टॉमहॉक)।

- सुपरसोनिक: गति > मैक 1 (उदाहरण के लिए, ब्रह्मोस)।

- हाइपरसोनिक: गति > मैक 5 (उदाहरण के लिए, ब्रह्मोस-II, विकासाधीन)।

- इंजन के प्रकार:

- टर्बोजेट इंजन: सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए।

- रैमजेट इंजन: ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

- स्क्रैमजेट इंजन: हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए विकासाधीन।

- उदाहरण:

- ब्रह्मोस (भारत-रूस, सुपरसोनिक, रेंज: ~450-500 किमी, रैमजेट इंजन द्वारा संचालित)।

- टॉमहॉक (यूएसए, सबसोनिक, रेंज: ~1,600 किमी, टर्बोजेट इंजन द्वारा संचालित)।

बैलिस्टिक मिसाइल

- परिभाषा: ये मिसाइलें प्रक्षेपण के बाद एक घुमावदार (परवलयिक) प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती हैं, शुरू में रॉकेट इंजन द्वारा संचालित होती हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से लक्ष्य पर गिरती हैं।

- प्रमुख विशेषताऐं:

- लंबी दूरी के हमलों के लिए विकसित की गईं। परमाणु और पारंपरिक वारहेड ले जाने में सक्षम।

- तीन चरणों में यात्रा: बूस्ट चरण, मध्य चरण और टर्मिनल चरण।

- बूस्ट चरण : रॉकेट इंजन द्वारा ऊँचाई और गति प्राप्त करती है।

- मध्य चरण : अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में मुक्त गति (Free-Fall) में होती है।

- टर्मिनल चरण : वायुमंडल में प्रवेश करके लक्ष्य की ओर तेजी से गिरती है।

- लघु, मध्यम, मध्यवर्ती और अंतरमहाद्वीपीय श्रेणियों में विभाजित।

- इंजन के प्रकार:

- ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन: लघु से मध्यवर्ती-श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए।

- तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन: लंबी दूरी की मिसाइलों (जैसे, ICBM) के लिए उपयोग किया जाता है।

- हाइब्रिड इंजन: ठोस और तरल प्रणोदक का मिश्रण।

- उदाहरण:

- अग्नि श्रृंखला : भारत, रेंज: 700 किमी से 8,000+ किमी तक।

- मिनटमैन III : अमेरिका, ICBM, रेंज ~13,000 किमी।

| विशेषता | क्रूज़ मिसाइल | बैलिस्टिक मिसाइल |

| उड़ान पथ | वायुमंडल के भीतर नियंत्रित, समतल उड़ान संचालित होती है। | वक्राकार पथ, वायुमंडल में प्रवेश और निकास करती है। |

| Guidance (मार्गदर्शन) | संपूर्ण उड़ान के दौरान निर्देशित (जैसे GPS)। | केवल प्रक्षेपण के दौरान निर्देशित, फिर गुरुत्वाकर्षण आधारित पथ का अनुसरण करती है। |

| लॉन्च प्लेटफॉर्म | विमान, जहाज, पनडुब्बी या भूमि से प्रक्षेपित की जा सकती है। | साइलो, पनडुब्बी या मोबाइल प्लेटफार्म से प्रक्षेपित होती है। |

| पेलोड | छोटे वारहेड, आमतौर पर सटीक हमलों के लिए। | बड़े वारहेड, जिनमें परमाणु हथियार भी शामिल हो सकते हैं। |

| रेंज | कम रेंज , आमतौर पर सैकड़ों से एक हजार किलोमीटर तक। | अधिक रेंज , हजारों किलोमीटर तक। |

| Detection(खोज) | कम ऊंचाई और धीमी गति पर उड़ान भरने के कारण इसका पता लगाना आसान है। | इसका शीघ्र पता लगाना कठिन है, क्योंकि यह अधिक ऊंचाई पर तथा अधिक तेज गति से यात्रा करता है। |

प्रक्षेपण मोड के अनुसार मिसाइलें

- सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें (SSM)

- ज़मीन से प्रक्षेपित की जाती हैं और ज़मीन-आधारित लक्ष्यों को भेदती हैं।

- उदाहरण: पृथ्वी, अग्नि श्रृंखला (भारत)

- सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (SAM)

- दुश्मन के विमानों को नष्ट करने के लिए जमीन या समुद्र से दागा गया।

- उदाहरण

- आकाश (Akash): भारत की मध्यम दूरी की मिसाइल, 30 किमी तक की दूरी पर विमान नष्ट कर सकती है।

- पैट्रियट (Patriot): अमेरिका निर्मित, हाई-एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल और विमानों को रोकने में सक्षम।

- S-400: रूस का अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली, 400 किमी तक के लक्ष्यों को मार सकता है।

- सतह-से-समुद्र मिसाइलें में मार करने वाली मिसाइलें (SSM)

- समुद्र में दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए ज़मीन या सतह के प्लेटफ़ॉर्म से दागा जाता है।

- उदाहरण:

- हार्पून: एक अमेरिकी एंटी-शिप मिसाइल जिसकी रेंज लगभग 67 किलोमीटर है।

- ब्रह्मोस: एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो एंटी-शिप और भूमि-आधारित दोनों तरह के हमलों (300 किलोमीटर तक की रेंज) में सक्षम है।

- हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (AAM)

- दुश्मन के विमान को नष्ट करने के लिए विमान से दागा जाता हैं।

- उदाहरण:

- अस्त्र (भारत), साइडवाइंडर, Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (यूएसए), MICA (फ्रांस)

- हवा-से-सतह में मार करने वाली मिसाइल (ASM)

- इमारतों या सैन्य प्रतिष्ठानों जैसे जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विमान से दागा जाता हैं

- उदाहरण: निर्भय (भारत), हार्पून (USA)

- समुद्र से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल

- समुद्र में दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए जहाज़ों से दागा जाता हैं ।

- उदाहरण: एक्ज़ोसेट (Exocet) – फ्रांस निर्मित एंटी-शिप मिसाइल।

- समुद्र से सतह पर मार करने वाली मिसाइल

- भूमि आधारित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए जहाजों से दागा जाता है।

- उदाहरण : सागरिका (K-15) – भारत।

- एंटी-टैंक मिसाइलें (Anti-Tank Missiles)

- बख्तरबंद वाहनों, विशेषकर टैंकों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

- उदाहरण : नाग (Nag) – भारत, जेवलिन (Javelin), HRX 9 – अमेरिका।

रेंज के अनुसार मिसाइलें

- कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें (SRBM)

- रेंज < 1,000 किमी

- क्षेत्रीय प्रतिरोध और त्वरित प्रतिक्रिया हमलों के लिए उपयोग।

- उदाहरण: पृथ्वी II (350 किमी), LORA (इज़राइली)।

- मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें (MRBM)

- रेंज: 1,000-3,000 किमी।

- क्षेत्रीय खतरों और सामरिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए प्रभावी।

- उदाहरण :

- अग्नि-II – भारत, सीमा: ~2,000 किमी।

- DF-21 – चीन, सीमा: ~2,000 किमी।

- मध्यवर्ती-श्रेणी बैलिस्टिक मिसाइलें (IRBM)

- रेंज: 3,000-5,500 किमी

- उन लक्ष्यों पर रणनीतिक हमलों (Strategic Strikes) के लिए, जो क्षेत्रीय खतरों से दूर लेकिन महाद्वीप के भीतर हैं।

- उदाहरण:

- अग्नि-III – भारत, सीमा: ~3,500 किमी।

- DF-26 – चीन, सीमा: 4,000-5,500 किमी।

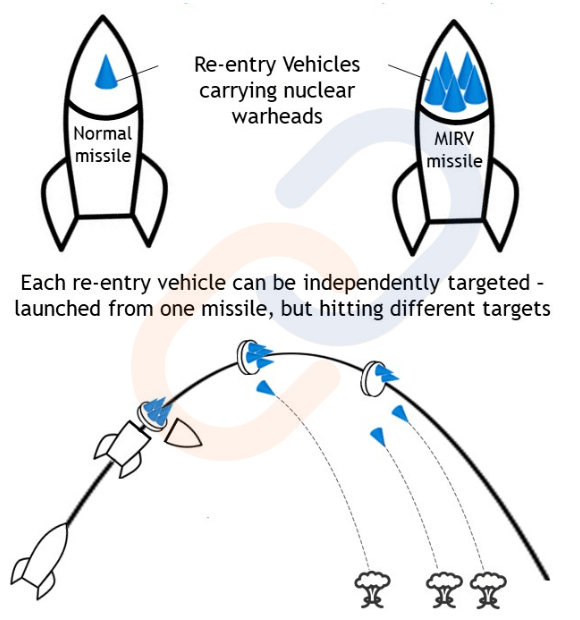

- अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM)

- रेंज : 5,500 किमी से अधिक।

- रणनीतिक परमाणु प्रतिरोध (Strategic Nuclear Deterrence) के लिए डिज़ाइन की गई।

- दूरस्थ महाद्वीपों को लक्षित करने में सक्षम।

- MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल्स) तकनीक से लैस, जिससे एक मिसाइल कई अलग-अलग लक्ष्यों को भेद सकती है।

- उदाहरण:

- अग्नि-V – भारत, सीमा: 5,500+ किमी, परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम।

- मिनटमैन III – अमेरिका, सीमा: 13,000+ किमी।

- RS-28 सरमत (RS-28 Sarmat) – रूस, सीमा: 18,000+ किमी।

- LGM-30 – अमेरिका की ICBM।

वॉरहेड के आधार पर:

- पारंपरिक: विस्फोटक (Explosives) का उपयोग करती हैं ताकि सीमित क्षेत्र में विनाश किया जा सके।

- रणनीतिक: परमाणु या रासायनिक वारहेड ले जाती हैं ताकि बड़े पैमाने पर विनाश किया जा सके। रणनीतिक प्रतिरोध और विनाशकारी हमलों के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

भारतीय मिसाइल कार्यक्रम

भारत में निर्देशित मिसाइलों का विकास

- प्रारंभिक रॉकेट विज्ञान (18वीं शताब्दी)

- मैसूरी रॉकेट: टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लौह-आवरणयुक्त (Iron-Cased) रॉकेटों का उपयोग किया।

- ये दुनिया के पहले युद्धकालीन धातु रॉकेट माने जाते हैं।

- स्वतंत्रता के बाद का युग (1958 से आगे)

- 1958: भारत सरकार ने ‘स्पेशल वेपन्स डेवलपमेंट टीम’ का गठन किया, जिसका उद्देश्य निर्देशित मिसाइल प्रणालियों का अध्ययन करना था।

- 1970s:

- प्रोजेक्ट डेविल (Project Devil): सोवियत SA-2 मिसाइल को रिवर्स-इंजीनियर (Reverse Engineer) करने का प्रयास।

- प्रोजेक्ट वैलियंट (Project Valiant): अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) विकसित करने का प्रयास।

- दोनों परियोजनाओं में सीमित सफलता मिली।

- 1980s – IGMDP (एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम)

- प्रमुख प्रोजेक्ट:

- पृथ्वी: कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल।

- त्रिशूल: कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।

- आकाश: मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।

- नाग: एंटी टैंक मिसाइल।

- SLV-3: भारत का पहला कक्षीय रॉकेट, जिससे अग्नि मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ावा मिला।

- प्रमुख प्रोजेक्ट:

- 1990 और उसके बाद

- अग्नि मिसाइल: एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (Technology Demonstrator) से विकसित होकर एक पूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली बनी।

- सागरिका: पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल।

- ब्रह्मोस: क्रूज मिसाइल।

- धनुष: पृथ्वी का नौसैनिक संस्करण।

- आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) – 2000 के बाद

- भारत की मिसाइल तकनीक आत्मनिर्भर हो गई।

- स्वदेशी अनुसंधान और विकास के तहत कई नई मिसाइलें विकसित की गईं।

कूटनीतिक और तकनीकी चुनौतियाँ

- MTCR प्रतिबंध: श्चिमी देशों ने भारत के मिसाइल विकास में बाधाएँ डालीं, जिससे गायरोस्कोप (Gyroscopes), रडार घटक और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध नहीं हो सकीं।

- भारत की प्रतिक्रिया: स्वदेशी तकनीकों का विकास किया और 2011 तक मिसाइल प्रणालियों में उच्च आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली।

- भारत ने स्वदेशी रूप से रिंग-लेजर गायरो, कम्पोजिट रॉकेट मोटर्स और माइक्रो-नेविगेशन सिस्टम जैसे उन्नत घटकों का विकास किया था, जो मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

- वर्तमान क्षमताएं

- मिशन शक्ति (2019) – ASAT:

- सफल एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल परीक्षण।

- भारत को निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में उपग्रहों को निष्क्रिय करने की क्षमता मिली।

- भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना।

- मिशन दिव्यास्त्र:

- स्वदेशी अग्नि-5 मिसाइल को MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल्स) तकनीक से लैस किया गया।

- एक ही मिसाइल से कई वारहेड्स दागने की क्षमता।

- हाइपरसोनिक हथियार: नवंबर 2024 में 1,500 किमी की रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाएगा।

- SFDR (Solid Fuel Ducted Ramjet) आधारित मिसाइल परीक्षण: SFDR तकनीक विकसित करने वाला भारत पहला देश बना।

- मिशन शक्ति (2019) – ASAT:

हाल की अन्य प्रमुख रक्षा प्रणालियाँ:

- टैंक-रोधी और वायु रक्षा प्रणाली

- मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM): तीसरी पीढ़ी की, फायर-एंड-फॉरगेट ATGM जिसमें टॉप-अटैक और नाइट-ऑपरेशन क्षमताएं हैं।

- वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS): कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए एक मैन-पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली।

- नेवल एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज (NASM-SR): भारत का पहला स्वदेशी हवा से प्रक्षेपित एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम।

- हेलीकॉप्टर-प्रक्षेपित नाग (हेलिना): तीसरी पीढ़ी की ऑल-वेदर एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल।

- क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM): सभी मौसमों में काम करने वाला, मोबाइल एयर-डिफेंस सिस्टम।

- अस्त्र (Astra): दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा मिसाइल (BVR AAM)। सुपरसोनिक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम।

- लड़ाकू विमान और रडार प्रणाली

- हल्का लड़ाकू विमान (LCA) तेजस: उन्नत लेजर-निर्देशित बमों और मिसाइलों के साथ स्वदेशी मल्टीरोल लड़ाकू विमान।

- उत्तम AESA रडार: ऐक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों के लिए अनुकूल।

- उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली ‘शक्ति’: भारतीय नौसेना के लिए विकसित, शत्रु के रडार का पता लगाने और जैमिंग (Jamming) करने में सक्षम।

- वेपन लोकेटिंग राडार ‘स्वाति’: दुश्मन के तोपखाने के स्थान का सटीक पता लगाने के लिए एक प्रणाली।

- AEW&C (एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल): प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण के लिए विकसित एक विमान-आधारित प्रणाली।

- मिसाइल और रॉकेट सिस्टम

- पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL): एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम।

- सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम (Sarvatra) : भारतीय सेना के लिए विकसित एक बहुउद्देश्यीय पुल प्रणाली।

- मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM): रणनीतिक परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली।

तकनीकी नवाचार और उनका रणनीतिक प्रभाव

- डीआरडीओ की एएसएटी मिसाइल भारत की सटीकता और अंतरिक्ष में रणनीतिक रक्षा (Space Defense) की क्षमता को प्रदर्शित करता है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों को निष्क्रिय करने में सक्षम हैं।

- MPATGM और VSHORADS इन्फेंट्री की गतिशीलता को बढ़ाते हैं और जटिल युद्ध वातावरण में बख्तरबंद खतरों और हवाई हमलों के खिलाफ प्रभावी जवाबी उपाय पेश करते हैं।

- तेजस और अस्त्र भारत की वायु श्रेष्ठता को मजबूत करते हैं और अत्याधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकियों के साथ हवाई युद्ध में बढ़त प्रदान करते हैं।

- शक्ति EW प्रणाली भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में संचालित करने की क्षमता को बढ़ाती है, महत्वपूर्ण नौसेना संपत्तियों की रक्षा करती है।

इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम (IGMDP)

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) को 1983 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1962: भारत-चीन युद्ध : भारत की सैन्य कमजोरियों को उजागर किया; चीन के पास परिचालन में डोंग फेंग मिसाइलें (जैसे, DF-1) थीं।

- 1965 और 1971: भारत-पाक युद्ध → सैन्य चुनौतियाँ

- 1965: पाकिस्तान ने अमेरिकी-आपूर्ति वाले उन्नत F-86 सैबर जेट और पैटन टैंक का इस्तेमाल किया। भारत को उन्नत हथियार प्रणालियों की आवश्यकता महसूस हुई।

- 1971: भारत की जीत के बावजूद, भारत ने सैन्य तकनीक के लिए चीन के साथ पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों को पहचाना। भारत को अपनी रक्षा क्षमताएँ मजबूत करने की आवश्यकता का एहसास हुआ।

- 1974: पोखरण-I परमाणु परीक्षण (प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा) → भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिससे परमाणु शक्ति बनने की पुष्टि हुई। हालांकि, भारत के पास इन हथियारों को दूर तक पहुंचाने के लिए सक्षम मिसाइल प्रणाली नहीं थी।

- 1970-80 का दशक: हथियारों की दौड़ →

- चीन : DF-3A जैसी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कीं, जो भारतीय शहरों तक पहुँचने में सक्षम थीं।

- पाकिस्तान: उत्तर कोरिया और चीन के समर्थन से ‘गौरी’ (Ghauri) मिसाइल का विकास शुरू किया।

- तकनीकी प्रतिबंध (Technology Denial) → आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम : 1974 के बाद, MTCR जैसे पश्चिमी प्रतिबंधों ने भारत की मिसाइल घटकों (जैसे, प्रणोदन तकनीक) तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। इसने भारत की आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास को प्रेरित किया।

IGMDP के उद्देश्य

- आत्मनिर्भरता: स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी का विकास करना।

- रणनीतिक प्रतिरोध: चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की बढ़ती सैन्य क्षमताओं के खिलाफ मजबूत राष्ट्रीय रक्षा क्षमता तैयार करना।

- तकनीकी विकास: प्रणोदन, मार्गदर्शन और वारहेड प्रणालियों में उन्नति।

IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें

1. पृथ्वी मिसाइल

- प्रकार: सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM)।

- IGMDP के तहत विकसित पहली मिसाइल।

- तकनीक: इसका प्रणोदन प्रणाली कथित रूप से सोवियत SA-2 सतह-से-आकाश मिसाइल से प्रेरित है।

- संस्करण: थ्वी मिसाइल को भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे यह एक बहुआयामी रक्षा प्लेटफार्म बना।

- प्रतिस्थापन योजना: पृथ्वी-I को अधिक सटीक और आधुनिक प्रहार (Prahaar) मिसाइल से बदलने की योजना बनाई गई है।

| संस्करण | उपयोगकर्ता | रेंज | ईंधन का प्रकार | प्रमुख विशेषताएँ | स्थिति |

| पृथ्वी I (SS-150) | भारतीय सेना | 150 किमी | एकल-चरण, तरल-ईंधन | 10-50 मीटर की सटीकता; मुख्य रूप से परमाणु क्षमता वाली सामरिक युद्धक्षेत्र मिसाइल | 1994 में शामिल; phased out, विस्तारित दूरी के लिए उन्नयन जारी। |

| पृथ्वी II (SS-250) | भारतीय वायु सेना | 350 किमी | एकल-चरण, तरल-ईंधन | बेहतर जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली; एंटी – बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के उपाय; 250 किमी से 350 किमी तक विस्तारित सीमा | 2003 में शामिल; सामरिक बल कमान (Strategic Forces Command) के तहत संचालन। |

| पृथ्वी III (SS-350) / नौसेना संस्करण – धनुष | भारतीय नौसेना | 350-750 किमी | दो-चरण: ठोस (पहला), तरल (दूसरा) | पहली बार आईएनएस सुभद्रा से परीक्षण; पेलोड के अनुसार सीमा भिन्न (250 किग्रा पेलोड के लिए 750 किमी); भूमि और समुद्री दोनों लक्ष्यों के लिए डिजाइन। | 2004 से पूर्ण संचालन में।(धनुष – 2018) |

2. अग्नि मिसाइल

- प्रकार: मध्यवर्ती-श्रेणी बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM)

- IGMDP के तहत विकसित, पहली परीक्षण उड़ान – 1989। रणनीतिक महत्व को देखते हुए, बाद में अग्नि कार्यक्रम को IGMDP से अलग किया गया।

- नेविगेशन: बेहतर सटीकता के साथ INS ((Inertial Navigation System) (उन्नत संस्करण GPS-सहायक INS का उपयोग करते हैं)।

- वारहेड: दोहरे उपयोग (1,000 किलोग्राम तक पारंपरिक और परमाणु पेलोड)।

- महत्व:

- चीन और पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक प्रतिरोध (Strategic Deterrence) प्रदान किया।

- भारत के लिए अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) के विकास की नींव रखी।

- अग्नि-III, IV, और V जैसी उन्नत मिसाइलों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

अग्नि श्रृंखला: विकास और उन्नयन

|

मिसाइल |

परास (किमी) |

पेलोड |

ईंधन/चरण |

विकास |

|

अग्नि-I(SRBM) |

700–1,200 |

एकल |

एकल चरण ठोस ईंधन |

|

|

अग्नि-II(MRBM) |

2,000–3,500 |

एकल |

2.5 चरण ठोस ईंधन |

|

|

अग्नि-III(IRBM) |

3,000–5,000 |

एकल |

दो चरणीय ठोस ईंधन |

|

|

अग्नि-IV(IRBM) |

4,000 |

एकल |

दो चरणीय ठोस ईंधन |

|

|

अग्नि-V(ICBM) |

5,000-5500 km |

MIRV (3-4) |

तीन चरणीय ठोस ईंधन |

|

|

अग्नि-P(MRBM) |

1,000–2,000 |

दो चरण ठोस |

| |

|

अग्नि-VI(ICBM) |

6,000–10,000 |

MIRV (10+) |

चार चरण ठोस |

|

मिशन दिव्यास्त्र: एमआईआरवी (MIRV) प्रौद्योगिकी से युक्त अग्नि-5 मिसाइल

- रेंज: 5,000 किमी से अधिक, अंतरमहाद्वीपीय सीमाओं तक पहुंचने में सक्षम (संभावित रूप से 5,500 किमी और उससे आगे)।

- इसमें चीन के सुदूर क्षेत्रों सहित एशिया के अधिकांश भाग, तथा यूरोप और अफ्रीका के कुछ भाग शामिल हैं।

- पेलोड

- एक साथ 3-4 वारहेड ले जा सकता है, प्रत्येक स्वतंत्र रूप से लक्ष्य साधने में सक्षम।

- परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वारहेड तैनात करने में सक्षम।

- कैनिस्टर-आधारित लॉन्च गतिशीलता, त्वरित तैनाती और लॉन्च के समय को कम करता है।

- मिशन ‘दिव्यास्त्र’ परियोजना का नेतृत्व महिला वैज्ञानिक शीना रानी ने किया था।

MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल) तकनीक क्या है?

MIRV तकनीक एक उन्नत क्षमता है जो एक मिसाइल को कई वारहेड ले जाने और वितरित करने में सक्षम बनाती है। प्रत्येक वारहेड:

- विभिन्न लक्ष्यों को भेद सकता है।

- सुनिश्चित विनाश के लिए एक ही लक्ष्य पर लगातार प्रहार कर सकता है।

- डिकॉय (छलावरण) वारहेड तैनात कर दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली को भ्रमित कर सकता है।

MIRV-सुसज्जित मिसाइलों के लाभ:

- मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेदने की क्षमता: स्वतंत्र प्रक्षेप पथ वाले कई वारहेड होने के कारण ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन कठिन हो जाता है।

- डिकॉय वारहेड दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली को गुमराह कर सकते हैं।

- परमाणु प्रतिरोधक क्षमता: अग्नि-5 भारत की परमाणु प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करता है, जिससे चीन और पाकिस्तान से परमाणु खतरों का प्रभावी जवाब दिया जा सकता है। यह भारत की NFU (No First Use) नीति के तहत एक विश्वसनीय द्वितीय-प्रहार क्षमता (Second-Strike Capability) सुनिश्चित करता है।

- क्षेत्रीय स्थिरता: दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक, विशेष रूप से चीन की MIRV तकनीक और पाकिस्तान की MIRV-सुसज्जित अबाबील मिसाइल के दावों के संदर्भ में।

- तकनीकी श्रेष्ठता: यह भारत को अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की श्रेणी में लाता है, जिनके पास MIRV तकनीक है।

- लागत में कमी: एक मिसाइल कई पारंपरिक मिसाइलों की जगह ले सकती है, जिससे लॉजिस्टिक और परिचालन बोझ कम होता है।

चुनौतियाँ और आलोचना

- जटिल तकनीक: वारहेड्स का लघुकरण (Miniaturisation) करना और और स्वतंत्र मार्गदर्शन प्रणालियों का विकास तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है।

- हथियारों की होड़: MIRV तकनीक से सैन्य प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे प्रतिद्वंद्वी देश अपने परमाणु शस्त्रागार को और अधिक उन्नत करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

- पहले हमले का जोखिम (First-Strike Risk): हथियार नियंत्रण समर्थकों का मानना है कि MIRV प्रणाली शत्रु देशों को प्रारंभिक हमला (Pre-emptive Strike) करने के लिए उकसा सकती है, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है।

3. त्रिशूल

- प्रकार: कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM)

- उद्देश्य: कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए विकसित। समुद्र-स्किमिंग मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और विमानों के खिलाफ रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया। भूमि और नौसैनिक दोनों भूमिकाओं में उपयोग के लिए उपयुक्त।

- 1983 में IGMDP के तहत 6 सेकंड से कम प्रतिक्रिया समय वाली कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाने के लिए शुरू हुआ।

- रेंज : 12 Km

- 2003 और 2004 में सफल परीक्षणों के बावजूद, त्रिशूल को महत्वपूर्ण परिचालन कमियों का सामना करना पड़ा।

- 2003 तक इसे प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकर्ता (Technology Demonstrator) के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया और IGMDP से हटा दिया गया।

- त्रिशूल से मिली तकनीकी सीखों का उपयोग करके QRSAM (क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल) और VL-SRSAM (वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल) जैसी आधुनिक प्रणालियाँ विकसित की गईं।

4. आकाश मिसाइल

- प्रकार: मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM)।

- उद्देश्य: लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और एयर-टू-सरफेस मिसाइलों जैसे विभिन्न हवाई खतरों से रक्षा के लिए डिज़ाइन की गई।

- पहली परीक्षण उड़ान: 1990 में आयोजित की गई।

- ईंधन का प्रकार : ठोस-ईंधन वाला रॉकेट मोटर

- रेंज: 27 – 30 किमी.

- गति: सुपरसोनिक (मैक 2.5 तक)

- अधिकतम ऊंचाई: 18 किमी

- उपयोगकर्ता: भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना

- क्षमताएँ:

- एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम।

- लक्ष्य प्राप्ति और ट्रैकिंग के लिए ‘राजेंद्र रडार प्रणाली’ का उपयोग करता है।

- महत्व:

- 2,000 वर्ग किमी के क्षेत्र के लिए वायु रक्षा कवरेज प्रदान करता है।

- दुश्मन के विमानों और ड्रोन हमलों से सुरक्षा।

- अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल प्रणाली के समकक्ष, भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है।

- निर्यात: अर्मेनिया ने ₹6,000 करोड़ की 15 आकाश मिसाइल प्रणालियों का ऑर्डर दिया।

- प्रमुख संस्करण:

- आकाश-1S: स्वदेशी सीकर (seeker) के साथ उन्नत संस्करण।

- आकाश प्राइम: बेहतर RF सीकर के साथ अधिक सटीकता, कम तापमान और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूलित।

- आकाश-NG (Akash-NG): एक अगली पीढ़ी का संस्करण, जिसमें 60 किमी की बढ़ी हुई रेंज और बेहतर प्रतिक्रिया समय शामिल है।

- ऑपरेशनल तैनाती

- भारतीय वायु सेना (IAF) ने LAC (नियंत्रण रेखा) और लद्दाख में आकाश-1 स्क्वाड्रन तैनात किए।

- भारतीय सेना ने 2020 के भारत-चीन सीमा तनाव के दौरान आकाश वायु रक्षा प्रणाली को तैनात किया।

5. नाग मिसाइल

- प्रकार: तीसरी पीढ़ी की, सभी मौसम में काम करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM)।

- नेविगेशन: इमेजिंग इंफ्रारेड (IIR) सीकर

- उद्देश्य: बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए फायर-एंड -फॉरगेट मिसाइल।

- रेंज: 4-7 किमी (प्लेटफॉर्म के आधार पर)।

- प्रमुख संस्करण:

- भूमि से प्रक्षेपित नाग (Land-Launched Nag): NAMICA (नाग मिसाइल कैरियर) से प्रक्षेपित।

- हेलिना (HELINA) / ध्रुवास्त्र: इस संस्करण को हेलीकॉप्टर (एचएएल ध्रुव) से प्रक्षेपित किया जाता है और इसकी रेंज 7 किमी है।

- SANT (स्टैंडऑफ एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल): HELINA का चौथी पीढ़ी का अपग्रेड, जिसकी विस्तारित रेंज 20 किमी है। यह लंबी दूरी पर बेहतर सटीकता के लिए मिलीमीटर-वेव रडार सीकर का उपयोग करता है।

- महत्त्व:

- अमेरिकी हेलफायर मिसाइल जैसी वैश्विक ATGM प्रणालियों के समकक्ष।

- भारत की स्वदेशी एंटी-टैंक युद्ध तकनीक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।

IGMDP का प्रभाव

- पृथ्वी मिसाइल (1988): भारत की कम दूरी की सामरिक मिसाइल विकसित करने की क्षमता को साबित किया।

- अग्नि मिसाइल (1989): भारत को लंबी दूरी की मारक क्षमता प्रदान की, जिससे चीन की DF-सीरीज मिसाइलों के साथ शक्ति संतुलन स्थापित हुआ।

- प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता: MTCR प्रतिबंधों के बावजूद, भारत ने स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली विकसित की, जिसका उपयोग आकाश मिसाइल में किया गया।

- रक्षा उद्योग को बढ़ावा: हैदराबाद मिसाइल कॉम्प्लेक्स जैसे संस्थानों का विकास, जिसमें एडवांस्ड सिस्टम्स लैबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत शामिल हैं।

- क्षेत्रीय संतुलन: चीन की डोंग फेंग (Dong Feng) मिसाइलों और पाकिस्तान की गौरी मिसाइलों का मुकाबला कर रणनीतिक संतुलन सुनिश्चित किया।

निष्कर्ष

- IGMDP (1983-2008) एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था, जिसने भारत की आत्मनिर्भरता, रणनीतिक प्रतिरोध और तकनीकी प्रगति को सुनिश्चित किया। पृथ्वी से अग्नि तक, इस कार्यक्रम ने भारत को एक वैश्विक मिसाइल शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो किसी भी क्षेत्रीय खतरे से निपटने में सक्षम है।

भारत का मिसाइल शस्त्रागार

रणनीतिक → बैलिस्टिक मिसाइलें

|

फैमिली |

Notes |

|

प्रहार (Prahaar) |

|

|

प्रलय मिसाइल (Pralay Missile) |

|

|

पृथ्वी |

पृथ्वी : सतह से सतह पर मार करने वाली SRBM

|

|

अग्नि Series |

Already Discussed |

|

सूर्या |

|

|

K Missile |

|

रणनीतिक → क्रूज मिसाइल

|

फैमिली |

Notes |

|

ब्रह्मोस (BrahMos) (PJ-10) |

|

|

निर्भय मिसाइल (Nirbhay Missile) |

निर्भय मिसाइल: भारत की स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल

|

सामरिक (Tactical) मिसाइलें → एंटी टैंक मिसाइल(ATM)

|

फैमिली |

Notes |

|

नाग ATGM |

|

|

अमोघ सीरीज़ |

अमोघ श्रृंखला की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें (ATGMs)

|

|

SAMHO |

SAMHO (सेमी-एक्टिव मिशन होमिंग) एटीजीएम

|

|

MPATGM |

मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) प्रणाली

युद्धक वारहेड परीक्षण: 13 अप्रैल 2024 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में सफल परीक्षण। अंतिम मूल्यांकन पूरा होने के बाद, MPATGM को भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे इसकी टैंक रोधी युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी। |

सामरिक (Tactical) मिसाइलें → एंटी-शिप (Anti-ship) मिसाइल

|

Family |

Notes |

|

नौसेना एंटी-शिप मिसाइल (Naval Anti-ship Missile) |

NASM-SR (नौसेना एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज):

नौसेना एंटी-शिप मिसाइल-मध्यम दूरी (एनएएसएम-एमआर):

MRSAM परीक्षण (मार्च 2024): मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का आईएनएस विशाखापत्तनम से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो यह पुष्टि करता है कि भारतीय नौसेना दुश्मन की एंटी-शिप मिसाइलों को प्रभावी ढंग से इंटरसेप्ट कर सकती है। |

|

ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos Missile) |

BrahMos

BrahMos-ER

अगली पीढ़ी का विकास: BrahMos-NG (Next-Gen)

|

|

SMART |

स्मार्ट (सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो)

हालिया परीक्षण: 1 मई 2024: → एकीकृत परीक्षण रेंज, बालासोर, ओडिशा में तीसरा सफल परीक्षण किया गया। रणनीतिक उद्देश्य: हिंद महासागर क्षेत्र में, विशेष रूप से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) द्वारा बढ़ते पनडुब्बी तैनाती का मुकाबला करना। |

|

LRAShM |

लंबी दूरी की – एंटी-शिप मिसाइल (LRAShM)

परीक्षण और प्रगति

सामरिक महत्व

|

सामरिक (Tactical) मिसाइलें → Air-to-air (हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल)

|

Family |

Notes |

|

अस्त्र (Astra) |

प्रमुख विशेषताऐं:

वेरिएंट

नियोजित संस्करण:

सामरिक महत्व

|

|

SFDR-आधारित मिसाइल परीक्षण |

भारत का सफल SFDR-आधारित मिसाइल परीक्षण: एक बड़ी तकनीकी छलांग (24 नवंबर, 2024)

SFDR मिसाइल की मुख्य विशेषताएं:

अन्य उल्लेखनीय मिसाइल सफलताएँ (नवंबर 2024)

|

|

रुद्रम मिसाइल श्रृंखला (Rudram Missile Series) |

रुद्रम सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हवा से सतह पर मार करने वाली और विकिरण रोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला है, जिसे डीआरडीओ द्वारा दुश्मन के निगरानी रडार, संचार स्टेशनों और बंकरों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। प्रमुख विशेषताऐं

परीक्षण और जांच:

Future Development

Strategic Impact

|

सामरिक (Tactical) मिसाइलें → Surface-to-Air (सतह से वायु तक मार करने वाली मिसाइल)

|

Family |

Notes |

|

VSHORAD |

Very Short Range Air Defence System (VSHORADS)

History:

VSHORADS की मुख्य विशेषताएं:

|

|

त्रिशूल |

परिचालन तैनाती हासिल करने में अपनी विफलता के बावजूद, त्रिशूल ने डीआरडीओ की तकनीकी विशेषज्ञता में महत्वपूर्ण योगदान दिया:

|

|

आकाश |

Covered in IGMDP |

|

QRSAM |

The Quick Reaction Surface-to-Air Missile (QRSAM)

|

|

VL-SRSAM |

वर्टिकल लॉन्च – शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAM) एक त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के लिए विकसित किया है।

प्रमुख विशेषताऐं

महत्व

|

|

समर (SAMAR) |

समर (SAMAR): सुनिश्चित प्रतिशोध के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल

मुख्य विशेषताएँ

परीक्षण और अभ्यास : अभ्यास तरंग शक्ति (अगस्त 2024) → SAMAR-1 का प्रदर्शन किया गया। |

|

Barak 8 (बराक 8) |

बराक 8: सतह से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइल प्रणाली

मुख्य विशेषताएँ

संस्करण

महत्व

|

|

LR-SAM |

प्रोजेक्ट कुशा: विस्तारित रेंज वायु रक्षा प्रणाली (ERADS)उद्देश्य:

मुख्य विशेषताएँ

रणनीतिक महत्व

|

भारतीय मिसाइल रक्षा प्रणाली

मिसाइल रक्षा प्रणाली (Missile Defence Systems) क्या हैं?

- मिसाइल रक्षा प्रणाली वे प्रणालियाँ हैं जो आने वाली मिसाइलों (बैलिस्टिक, क्रूज या हवा से लॉन्च की गई) का पता लगाने, ट्रैक करने, अवरोधन करने (Intercept) और नष्ट करने के लिए बनाई गई हैं, ताकि वे अपने लक्ष्य तक न पहुँच सकें।

महत्व:

- महत्वपूर्ण संपत्तियों (सैन्य ठिकाने, शहर, आदि) की सुरक्षा

- संप्रभुता की रक्षा: परमाणु या पारंपरिक मिसाइल खतरों से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- सामरिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना: आत्मरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता (deterrence) को मजबूत करना।

1. भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रोग्राम:

उद्देश्य: भारत को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बहु-स्तरीय (multi-layered) मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना।

आरंभ और विकास

- शुरुआत: कारगिल युद्ध (1999) के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 2000 में लॉन्च।

- प्रेरणा: पाकिस्तान और चीन से बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के जवाब में शुरू किया गया।

- 2002: भारत द्वारा इज़रायली एरो-2 (Arrow-2) मिसाइल प्राप्त करने के अनुरोध को वाशिंगटन द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद विकास को गति दी गई।

Systems involved:

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB), और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) सहित कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाएँ।

- बहु-स्तरीय संरचना : भारत की बीएमडी प्रणाली में दो मुख्य स्तर होते हैं :

- अंतःवायुमंडलीय रक्षा प्रणाली (Endo-Atmospheric Layer) – पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर

- 40 किमी से कम ऊँचाई पर मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम।

- एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD) इंटरसेप्टर मिसाइल के साथ विकसित।

- अश्विन इंटरसेप्टर: AAD प्रणाली का एक अद्यतन संस्करण।

- बहिर्वायुमंडलीय रक्षा प्रणाली (Exo-Atmospheric Layer) – पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर

- 50-150 किमी ऊँचाई पर मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम।

- पृथ्वी वायु रक्षा (PAD) इंटरसेप्टर मिसाइल के साथ विकसित।

- अंतःवायुमंडलीय रक्षा प्रणाली (Endo-Atmospheric Layer) – पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर

- स्वोर्डफ़िश LRTR (Long Range Tracking Radar):

- फायर कंट्रोल रडार और लक्ष्य को 1,500 किमी की दूरी से ट्रैक कर सकता है।

- सुपर स्वोर्डफ़िश: विस्तारित सीमाओं पर लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम उन्नत रडार प्रणाली।

- प्रमुख परीक्षण और उपलब्धियाँ

- 2006: भारत ने 50 किमी की ऊंचाई पर एक लक्ष्य मिसाइल को रोकते हुए PAD प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- 2007: AAD प्रणाली द्वारा पहली सफल एंडो-एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन।

- 2019: भारत ने पहला एंटी-सैटेलाइट (ASAT) परीक्षण किया, जो अपनी मिसाइल रक्षा और इंटरसेप्शन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

- चरणबद्ध तैनाती (Phase I & II Deployment)

- फेज-I (पूरा हो चुका है)

- अप्रैल 2019 तक पूरा हुआ – नई दिल्ली और मुंबई जैसे महत्वपूर्ण शहरों की रक्षा करने में सक्षम।

- रक्षात्मक सीमा: बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 2,500 किमी तक।

- सफलता दर: 99.8% जब इंटरसेप्टर मिसाइलें समन्वित रूप से कार्य करती हैं।

- फेज-II (वर्तमान में विकासाधीन)

- रेंज: 5,000 किमी+

- क्षमताएँ: IRBM और ICBM को इंटरसेप्ट करने की क्षमता। हाइपरसोनिक मिसाइलों (Mach 5+ स्पीड) को रोकने के लिए AD-1 और AD-2 मिसाइलों का विकास।

- महत्वपूर्ण परीक्षण: AD-1 सफल परीक्षण: नवंबर 2022 और जुलाई 2024।

- फेज-I (पूरा हो चुका है)

- रणनीतिक महत्व

- पाकिस्तान और चीन से खतरों के खिलाफ एक बहुस्तरीय रक्षा प्रदान करता है।

- एस-400, बराक-8 और आकाश जैसी मौजूदा प्रणालियों का पूरक है।

- परमाणु या मिसाइल हमलों की स्थिति में भारत की निवारण और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाता है।

- भू-राजनीतिक बढ़त: भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे उन्नत BMD प्रणाली वाले देशों की श्रेणी में लाता है।

- निर्यात और सहयोग

- आर्मेनिया: दिसंबर 2023 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से 15 एएडी सिस्टम और आकाश वायु रक्षा प्रणाली खरीदी, जो ₹5,000 करोड़ से ₹6,000 करोड़ के सरकारी समझौते (government-to-government) का हिस्सा है।

- हाल के विकास (Recent Developments)

- नवंबर 2024 में, भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया, जो अपनी मिसाइल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

- सितंबर 2024 में, भारत ने सफलतापूर्वक मध्यवर्ती-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का प्रक्षेपण किया, जो 5,000 किमी तक की सीमा वाली शत्रुतापूर्ण मिसाइलों से बचाव करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है।

- भविष्य की विकास योजनाएँ (Future Developments)

- फेज-II BMD सिस्टम:

- 5,000 किमी से अधिक रेंज वाली मिसाइलों को रोकने में सक्षम।

- ICBM के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा।

- हाइपरसोनिक मिसाइल रक्षा: भारत हाइपरसोनिक मिसाइल खतरों को रोकने की क्षमताएँ विकसित कर रहा है। AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर विकसित किए जा रहे हैं।

- अंतरिक्ष-आधारित क्षमताओं का एकीकरण: सैटेलाइट-आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का उपयोग कर तेजी से मिसाइल पहचान और प्रतिक्रिया क्षमता विकसित की जा रही है।

- लेजर-आधारित हथियार: डीआरडीओ बूस्ट चरण (प्रारंभिक उड़ान चरण) में मिसाइलों को रोकने के लिए एक लेजर हथियार प्रणाली की योजना बना रहा है, जो अगले 10-15 वर्षों में चालू होने की उम्मीद है।

- क्रूज मिसाइल रक्षा: भारत AAD कार्यक्रम के तहत एक उन्नत क्रूज मिसाइल रक्षा प्रणाली भी विकसित कर रहा है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाली, परमाणु-सक्षम क्रूज मिसाइलों से बचाव पर केंद्रित है।

- फेज-II BMD सिस्टम:

वैश्विक मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ

- THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस):

- निर्माता: संयुक्त राज्य अमेरिका

- उद्देश्य: कम, मध्यम और मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण (terminal phase) में रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया।

- विशेषताएँ: हिट-टू-किल (Hit-to-Kill) तकनीक का उपयोग करता है, जिससे विस्फोटक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती।

- आयरन डोम (Iron Dome) : इजरायल-विकसित प्रणाली जो छोटी दूरी की मिसाइलों, रॉकेटों और तोप के गोले को रोकने और नष्ट करने के लिए विकसितकी गई है।

- पैट्रियट सिस्टम (Patriot Systems) :

- अमेरिकी-विकसित प्रणाली जो सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और विमानों के खिलाफ वायु रक्षा के लिए है।

- नाटो देशों और संबद्ध बलों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

- हाल के विकास : इज़राइल ने पहली बार अपनी डेविड्स स्लिंग मिसाइल प्रणाली (David’s Sling missile system) को सक्रिय किया, जिससे उसकी बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा रणनीति में एक नई परत जुड़ गई।

2. आकाश वायु रक्षा प्रणाली

- प्रकार: मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली।

- उद्देश्य: लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और यूएवी सहित हवाई खतरों से बचाव।

- परास: 30 किमी तक, ऊँचाई: 18 किमी तक।

3. बराक मिसाइल प्रणाली

- बराक-1: नौसेना प्लेटफार्मों के लिए कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।

- बराक-8 (LR-SAM): 70-100 किमी की सीमा के साथ लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।

4. MR-SAM (मीडियम-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल)

- उद्देश्य: विमान, यूएवी और मिसाइलों के खिलाफ रक्षा।

- विकास: डीआरडीओ और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित।

- विशेष विवरण: परास : 70 किमी।

5. क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM)

- उद्देश्य: भारतीय सशस्त्र बलों को कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों के खिलाफ मोबाइल वायु रक्षा प्रदान करना।

- मुख्य विशेषताएं:

- सीमा: 25-30 किमी।

- एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकता है।

- त्वरित तैनाती और प्रतिक्रिया के लिए डिज़ाइन किया गया।

6. S-400 ट्रायम्फ (रूसी प्रणाली) – S-400 Triumf

- उद्देश्य: रूस से खरीदी गई लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली।

- विशेष विवरण:

- सीमा: 400 किमी तक।

- बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और उन्नत स्टील्थ विमानों को रोकने में सक्षम।

- तैनाती: भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा को मजबूत करता है।

S-400 ट्रायम्फ (S-400 Triumf)

एस-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक अत्यधिक उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली है।

परिचय (Overview):

- विकासकर्ता: रूस का अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो।

- नाटो (NATO) नाम: SA-21 ग्रोलर।

- उद्देश्य: विभिन्न हवाई लक्ष्यों (विमान, यूएवी, बैलिस्टिक मिसाइल) को भेदना।

मुख्य विशेषताएँ:

- परास : एस-400 400 किमी तक की दूरी पर हवाई खतरों को लक्षित कर सकता है और चार अलग-अलग प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करके एक साथ कई लक्ष्यों (36 लक्ष्यों तक) को भेद सकता है।

- मिसाइल रेंज: 40 किमी, 120 किमी, 250 किमी और 400 किमी तक।

- अधिकतम इंटरसेप्शन ऊंचाई: 30 किमी।

- रडार और लक्ष्य पहचान:

- लंबी दूरी का सर्विलांस रडार: खतरे का पता लगाता है।

- कमांड व्हीकल: लक्ष्य की पहचान कर मिसाइल लॉन्च का आदेश देता है।

कार्यप्रणाली (Working):

- पता लगाना (Detection): हवाई खतरों को सुरक्षा क्षेत्र (“bubble”) में प्रवेश करने से पहले पहचानता है।

- ट्रैकिंग (Tracking): लक्ष्यों की गति और प्रक्षेपवक्र (trajectory) की गणना करता है।

- जवाबी कार्रवाई (Counteraction): लक्ष्य को रोकने और बेअसर करने के लिए मिसाइलें दागता है।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व:

- वायु रक्षा क्षमता में वृद्धि: महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, शहरों और हवाई अड्डों की रक्षा करता है।

- बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस: 400 किमी तक के मिसाइल खतरों को रोकने की क्षमता।

- रणनीतिक स्वायत्तता: वायु रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है।

- क्षेत्रीय प्रतिरोधक क्षमता: पाकिस्तान और चीन से हवाई खतरों के विरुद्ध सुरक्षा।

भारत का S-400 अधिग्रहण

- अनुबंध पर हस्ताक्षर: अक्टूबर 2018।

- सौदे का मूल्य: पांच रेजिमेंट के लिए $5.43 बिलियन।

- तैनाती: 2025 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है।

चुनौतियाँ:

- CAATSA प्रतिबंधों का खतरा: अमेरिका का “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)” रूस से खरीद पर प्रतिबंध लगा सकता है।

- सिस्टम एकीकरण: भारत की मौजूदा रक्षा प्रणालियों (Akash, MR-SAM) के साथ सही तालमेल आवश्यक।

उच्च लागत: $5.43 बिलियन की बड़ी आर्थिक लागत।

7. स्पाइडर मिसाइल प्रणाली

- विकासकर्ता: राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स (इज़राइल)

- प्रकार: कम और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली

- मुख्य विशेषताएँ:

- रेंज: 15–35 किमी

- खतरों से रक्षा: UAVs, हेलीकॉप्टर और सटीक-निर्देशित हथियारों (PGMs) के विरुद्ध सुरक्षा।

8. नाग मिसाइल प्रणाली (हेलिना और ध्रुवास्त्र संस्करण)

- प्रकार: एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM)

- मुख्य विशेषताएँ:

- फायर-एंड-फॉरगेट क्षमता।

- रेंज: 7–10 किमी

- उद्देश्य: जमीनी और हवाई प्लेटफार्मों से बख्तरबंद लक्ष्यों पर सटीक हमले।

9. भारत की हाइपरसोनिक और उन्नत रक्षा प्रणालियाँ

- हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (HGVs): हाइपरसोनिक तकनीक विकसित की जा रही है, जिससे तेज और अधिक गतिशील मिसाइल हमले संभव होंगे।

- उन्नत रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइलें: काइनेटिक एनर्जी इंटरसेप्टर्स और लेजर-आधारित प्रौद्योगिकियों पर काम जारी।

10. मिसाइल रक्षा एकीकरण

- कमान और नियंत्रण प्रणालियाँ:

- वास्तविक समय में खतरे के विश्लेषण और इंटरसेप्शन के लिए रडार, सेंसर और संचार प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण।

- प्रमुख रडार प्रणालियाँ:

- स्वोर्डफ़िश रडार: भारत के बीएमडी कार्यक्रम का हिस्सा लंबी दूरी का ट्रैकिंग रडार।

11. भारतीय नौसेना की मिसाइल रक्षा

- नौसेना के जहाज बराक-8, ब्रह्मोस और LR-SAM जैसी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों से लैस हैं।

- रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों की रक्षा के लिए नौसेना संपत्तियों के साथ बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमताओं का एकीकरण।

12. एंटी-ड्रोन तकनीक (Anti-Drone Technology)

- डीआरडीओ और निजी कंपनियों ने यूएवी से खतरों का मुकाबला करने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम विकसित किए हैं।

- विशेषताएं:

- रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम के माध्यम से पता लगाना।

- निर्देशित ऊर्जा हथियारों (DEWs) का उपयोग करके ड्रोन को जाम करना और बेअसर करना।

13. भविष्य की योजनाएँ (Future Developments)

- डीआरडीओ का XRSAM (एक्सटेंडेड रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल):

- आकाश और S-400 प्रणालियों के बीच के अंतर को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया।

- अपेक्षित सीमा: 250 किमी।

- स्वदेशी लेजर हथियार:

- हाइपरसोनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए निर्देशित ऊर्जा हथियारों का विकास।

अन्य संबंधित भारतीय मिसाइल कार्यक्रम

शौर्य मिसाइल (Shaurya Missile)

- प्रकार: कैनिस्टर आधारित सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल

- विकासकर्त्ता : डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन)

- परास : 700 से 1,900 किमी (430 से 1,180 मील)

- उद्देश्य: भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली।

- हालिया परीक्षण: 3 अक्टूबर 2020 को, बालासोर से 800 किमी की दूरी के साथ एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल विकास

हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल (HSTDV)

- उद्देश्य : मानवरहित स्क्रैमजेट विमान (Unmanned Scramjet Aircraft) जो हाइपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है।

- प्राथमिक उपयोग: भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों और कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण (Satellite Launches) के लिए संभावित उपयोग।

- डिजाइनर: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)।

- पहली उड़ान: 12 जून 2019।

- विकास और डिजाइन:

- लक्ष्य: 32.5 किमी की ऊंचाई पर Mach 6 गति प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, स्वायत्त स्क्रैमजेट उड़ान प्राप्त करना।

- प्रौद्योगिकी: स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित; लॉन्च के लिए ठोस रॉकेट बूस्टर का उपयोग करता है।

- प्रमुख विशेषताएँ :

- द्वैध उपयोग तकनीक (Dual-Use Technology): भविष्य में कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली के लिए उपयोग।

- स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन परीक्षण: उच्च तापमान वाली सामग्री संबंधी चुनौतियों को पार कर स्वदेशी इंजन विकास में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायक।

- परीक्षण चरण:

- 2020 परीक्षण: मैक 5.9 (लगभग 2 किमी/सेकंड) पर स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण।

- उल्लेखनीय प्रगति

- उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल (HWT) का विकास।

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: इज़राइल से विंड टनल परीक्षण में सहायता, रूस से स्क्रैमजेट प्रणोदन तकनीक में सहयोग।

- भविष्य की संभावनाएँ

- सामरिक प्रभाव : हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों का विकास, जिससे भारत की रक्षा क्षमताएँ मजबूत होंगी।

- किफायती उपग्रह प्रक्षेपण: कम लागत पर छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता।

- वैश्विक नेतृत्व: हाइपरसोनिक तकनीक में भारत को अग्रणी देशों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।

भारत की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल

- हालिया सफलता: 16 नवंबर, 2024 को, भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो Mach 6 से अधिक गति और 1,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी प्राप्त करती है।

- क्षमताएँ:

- विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जाने में सक्षम।

- मिड-फ्लाइट में उच्च गतिशीलता (Mid-Flight Maneuvers) → इंटरसेप्शन करना कठिन।

- सटीक और तेज़ स्ट्राइक क्षमता।

- सामरिक महत्व

- सैन्य लाभ: भारत की रणनीतिक निवारण और नौसेना क्षमताओं को बढ़ाता है। → चीन की DF-21D “वाहक किलर” मिसाइल के समान।

- अपनी सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाने और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के भारत की व्यापक पहल का हिस्सा।

अन्य प्रमुख परियोजनाएँ

- ब्रह्मोस-II: रूस के साथ एक संयुक्त परियोजना, Mach 8 तक गति तक पहुंचने की उम्मीद है।

- HSTDV: भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए परीक्षण प्लेटफॉर्म।

रक्षा प्रौद्योगिकी में ड्रोन और यूएवी (UVAs)

ड्रोन के प्रकार (Types of Drones)

- सर्विलांस ड्रोन → खुफिया जानकारी और टोही अभियानों के लिए।

- कॉम्बैट ड्रोन (UCAVs) → सशस्त्र ड्रोन, जो हमले करने में सक्षम।

- कामिकाज़े ड्रोन (Loitering Munitions) → आत्मघाती ड्रोन, सटीक हमले के लिए।

भारत में इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन (Types of Drones in Use)

स्वदेशी ड्रोन (Indigenous Drones)

- DRDO अभ्यास (Abhyas) → सैन्य प्रशिक्षण के लिए उच्च गति वाला एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT)।

- DRDO घातक (Ghatak) → हवाई युद्ध के लिए स्टील्थ UCAV।

- DRDO निशांत → खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, टोही और लक्ष्य निर्धारण।

- नागास्त्र-1 → मैन-पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, उच्च सटीकता वाले हमलों के लिए।

विदेशी ड्रोन (Foreign Drones)

- MQ-9 रीपर → अमेरिकी ड्रोन, निगरानी और हमले क्षमताएँ।

- हेरॉन II → इज़राइली ड्रोन → उच्च ऊँचाई वाले इलाकों (लद्दाख) में निगरानी के लिए।

अन्य महत्वपूर्ण मॉडल

- अडानी हर्मीस 900 → हाई-एंड निगरानी यूएवी।

- RUAV 200 → रक्षा और निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है।

- लक्ष्य → लक्ष्य अधिग्रहण और प्रशिक्षण ड्रोन।

ड्रोन के अनुप्रयोग (Applications of Drones)

- निगरानी और टोही → दुर्गम क्षेत्रों में (ऊबड़-खाबड़ इलाकों) रीयल-टाइम इंटेलिजेंस।

- सामरिक समर्थन → न्यूनतम संपार्श्विक क्षति के साथ सटीक हमले।

- लॉजिस्टिक्स → दूरस्थ क्षेत्रों (लद्दाख, सियाचिन) में आपूर्ति वितरण।

- इलेक्ट्रॉनिक युद्ध → संचार बाधित करना, दुश्मन के सिग्नल इंटरसेप्ट करना।

- मानवीय सहायता → आपदा क्षेत्रों में खोज और बचाव कार्य।

भविष्य के विकास (Future Developments)

- AI और स्वायत्त प्रणालियों के साथ ड्रोन क्षमताओं का विस्तार।

- लक्ष्य: भारत 2030 तक ड्रोन निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना।

भारत में ड्रोन रक्षा (Drone Defense in India)

- एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम (IDD&IS)

- चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर तैनात।

- डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित।

- 5-8 किमी की दूरी पर ड्रोन का पता लगाता है।

- रक्षा प्रणाली:

- सॉफ़्ट किल: जैमिंग तकनीक द्वारा ड्रोन निष्क्रिय करना।

- हार्ड किल: लेजर सिस्टम द्वारा ड्रोन नष्ट करना।

- निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEWs)

- डीआरडीओ उच्च-ऊर्जा लेजर और माइक्रोवेव सिस्टम विकसित कर रहा है। (3-5 वर्षों में चालू)

- लक्ष्य: ड्रोन स्वार्म (झुंड) हमलों को रोकना।

- इंद्रजाल ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम

- ग्रीन रोबोटिक्स (Grene Robotics) द्वारा विकसित।

- AI का उपयोग करके 4,000 वर्ग किमी से अधिक 360-डिग्री कवरेज प्रदान करता है।

- खतरे को बेअसर करने के लिए स्वायत्त ड्रोन सहित मॉड्यूलर तकनीकों को एकीकृत करता है।

- काउंटर-अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (C-UAS)

- भारतीय वायु सेना (IAF) वाहन-माउंटेड सिस्टम विकसित कर रही है।

- वायु ठिकानों की सुरक्षा के लिए एंटी-स्वार्म टेक्नोलॉजी पर कार्य जारी।

चुनौतियाँ और रणनीतिक महत्व

- सीमा सुरक्षा: 2019 के बाद से पाकिस्तान से ड्रोन घुसपैठ में वृद्धि। कश्मीर और पंजाब में हथियारों व ड्रग्स की तस्करी में ड्रोन का उपयोग।

- रणनीति की तत्काल आवश्यकता: राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी काउंटर-ड्रोन रणनीतियों की आवश्यकता।

भविष्य की योजनाएँ (Future Directions)

- स्वदेशीकरण: घरेलू ड्रोन उत्पादन और ड्रोन प्रौद्योगिकियों के लिए ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देना।

- स्टार्टअप सहयोग: नवाचार (Innovation) के लिए भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी।

- नियामकीय ढाँचा: सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को मजबूत करना।

निर्यात नियंत्रण (Export Control)

Missile Technology Control Regime (MTCR) मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर)

- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है।

- यह 35 सदस्य राज्यों के बीच एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है जो मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करने का प्रयास करते हैं।

- सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

- MTCR कोई संधि नहीं है, बल्कि एक स्वैच्छिक भागीदारी है, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।

- इस व्यवस्था का गठन 1987 में जी-7 औद्योगिक देशों द्वारा किया गया था।

- उद्देश्य: 500 किग्रा से अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम 300 किमी+ रेंज वाली मिसाइलों, रॉकेट प्रणालियों, UAVs और WMD (सामूहिक विनाश के हथियार) डिलीवरी सिस्टम के प्रसार को सीमित करना।

- निर्यात नियंत्रण: यह व्यवस्था MTCR उपकरण, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी अनुबंध में उल्लिखित नियंत्रित वस्तुओं की एक एकीकृत सूची पर लागू साझा निर्यात नीति दिशानिर्देशों के पालन पर निर्भर है।

- MTCR भागीदारों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकने के लिए ‘द हेग कोड ऑफ कंडक्ट’ (HCoC) लॉन्च किया गया।

- भारत को 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में 35वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

- भारत की अप्रसार छवि (Non-Proliferation) को बढ़ावा देता है।

- उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी की खरीद और अन्य देशों के साथ यूएवी (UAV) विकास परियोजनाओं पर सहयोग को सक्षम बनाता है।

- उदाहरण के लिए, इजरायल से थिएटर मिसाइल इंटरसेप्टर “एरो II” और अमेरिका से “एवेंजर” जैसे सैन्य ड्रोन प्राप्त करना।

- सदस्यता के अंतर्गत महत्वपूर्ण सैन्य और तकनीकी जानकारी साझा करना तथा MTCR से संबंधित निर्यातों पर अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करना शामिल है।

- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उन्नत संस्करण: MTCR के दायित्वों के अनुसार मिसाइल की सीमा मूल रूप से 290 किलोमीटर तक सीमित थी। हालांकि, जून 2016 में MTCR क्लब में भारत के प्रवेश के बाद, सीमा को 450 किलोमीटर और बाद में 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है।

भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का समर्थन करने वाली संस्थागत व्यवस्था

मिसाइल प्रौद्योगिकी में शामिल प्रमुख संस्थान

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

- भूमिका: भारत में मिसाइल तकनीक के अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए प्रमुख संगठन।

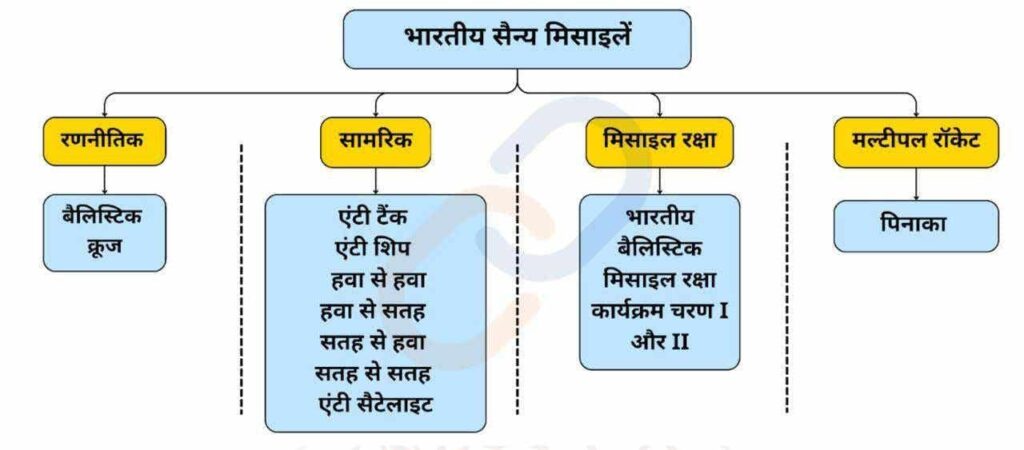

- भारत का मिसाइल विकास मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के तहत मिसाइल और सामरिक प्रणालियाँ (MSS) क्लस्टर द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह क्लस्टर राष्ट्रीय रक्षा और प्रतिरोध (Deterrence) के लिए आवश्यक उन्नत मिसाइल प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए समर्पित है।

MSS क्लस्टर के अंतर्गत प्रमुख प्रयोगशालाएँ:

- उन्नत सिस्टम प्रयोगशाला (ASL) : सतह से हवा में और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों सहित उन्नत मिसाइल प्रणालियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। अग्नि और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलों के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका।

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) : अग्नि श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलों सहित प्रमुख मिसाइल प्रणालियों के डिज़ाइन और विकास में विशेषज्ञता। क्रूज़ और हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में योगदान।

- DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला – एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज (DYSL-AT) : मिसाइल प्रणालियों के लिए उन्नत तकनीकों पर अनुसंधान और विकास। युवा वैज्ञानिकों को मिसाइल अनुसंधान से जोड़ने के लिए स्थापित।

- अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI) : मिसाइल प्रणालियों के लिए एविओनिक्स और नियंत्रण प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) : टर्मिनल बैलिस्टिक्स पर अनुसंधान, जिसमें वॉरहेड डिज़ाइन और प्रदर्शन अध्ययन शामिल हैं। मिसाइलों के प्रभाव और विस्फोटक शक्ति का परीक्षण।

भारत द्वारा विकसित प्रमुख मिसाइल प्रणालियाँ

- अग्नि श्रृंखला : मध्यम से अंतरमहाद्वीपीय दूरी (MRBM – ICBM) वाली बैलिस्टिक मिसाइलें। भारत की परमाणु प्रतिरोधक (Nuclear Deterrence) रणनीति का मुख्य आधार।

- आकाश : मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। हवाई खतरों, जैसे लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ रक्षा प्रदान करता है।

- अस्त्र : बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (BVR) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों (Su-30MKI, LCA Tejas, MiG-29K) के लिए उन्नत हवाई युद्ध क्षमता।

- ब्रह्मोस : रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जल, भूमि और वायु प्लेटफार्मों से लॉन्च करने योग्य।

MSS क्लस्टर का व्यापक दृष्टिकोण भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विशिष्ट प्रयोगशालाओं को एकीकृत करता है, जिससे एक मजबूत रक्षा बुनियादी ढांचा सुनिश्चित होता है।

- भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)

- भूमिका (Role): मिसाइल उत्पादन के लिए राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम।

- प्रमुख योगदान : सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और अन्य विभिन्न मिसाइलों का निर्माण। DRDO द्वारा डिज़ाइन की गई मिसाइलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन और असेंबली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)

- भूमिका: भारत का प्रमुख विमान और एयरोस्पेस निर्माता। एयर-लॉन्च मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी। Su-30MKI, LCA Tejas और अन्य लड़ाकू विमानों के लिए मिसाइल डिलीवरी सिस्टम का एकीकरण।

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)

- भूमिका (Role): उपग्रह नेविगेशन, लॉन्च वाहनों और अंतरिक्ष-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम में विशेषज्ञता प्रदान करके मिसाइल प्रौद्योगिकी का समर्थन करता है। ISRO की रॉकेट और उपग्रह तकनीक ने भारत के मिसाइल कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण समर्थन दिया है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी

- भूमिका: महत्वपूर्ण घटकों और उन्नत तकनीकों के विकास में निजी कंपनियों को शामिल करना। “मेक इन इंडिया” पहल के तहत आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयास।

- टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, लार्सन एंड टुब्रो और अडानी डिफेंस जैसी कंपनियां विभिन्न क्षमताओं में सहयोग करती हैं, जिनमें मिसाइल सिस्टम के लिए उन्नत सामग्री, इंजीनियरिंग और विनिर्माण सहायता प्रदान करना शामिल है।

सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उद्यम

- भारत ने रूस जैसे देशों के साथ ब्रह्मोस जैसी प्रणालियों के लिए साझेदारी की है (DRDO और रूस के NPO Mashinostroyenia के बीच एक संयुक्त उद्यम)।

- मिसाइल रक्षा सहयोग : भारत ने बराक-8 और आयरन डोम तकनीक जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों के लिए इज़राइल जैसे देशों के साथ साझेदारी की है।

- सामरिक महत्व

- सहयोगात्मक दृष्टिकोण भारत को उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता से लाभान्वित होता है, जबकि ‘मेक इन इंडिया’ पहल के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

FAQ (Previous year questions)

क्यू आर एस ए एम

अस्त्र (ए एस टी आर ए )

(a) QRSAM (क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल)

QRSAM एक स्वदेशी, अत्यधिक मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे चलते हुए बख्तरबंद यूनिट्स को हवाई खतरों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

विकासकर्ता: DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL)।

यह आकाश मिसाइल प्रणाली के पूरक के रूप में कार्य करता है।

विशेषताएँ: एकल-चरण, ठोस-ईंधन चालित मिसाइल, स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली के साथ।

360° रडार कवरेज और जैमिंग प्रतिरोधी तकनीक।

मारक क्षमता: 30 किमी रेंज, एक साथ 6 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता, और मोबाइल प्लेटफॉर्म से खोज और ट्रैकिंग करने की योग्यता।

90% स्वदेशी तकनीक।

QRSAM भारत की सामरिक वायु रक्षा को सशक्त बनाता है और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) पहल के अनुरूप है।

(b) अस्त्र मिसाइल

अस्त्र एक दृश्य-सीमा से परे (BVR) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है (भारत की पहली BVR एयर-टू-एयर मिसाइल)।

विकासकर्ता: DRDO, निर्माणकर्ता: भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL)।

भारतीय वायु सेना (Su-30MKI और LCA तेजस) और भारतीय नौसेना (MiG-29K) के लिए विकसित की गई।

विशेषताएँ: गति: 4.5 मैक (लगभग हाइपरसोनिक)।

ऑपरेशनल ऊँचाई: 20 किमी तक।

लक्ष्य क्षमता: सुपरसोनिक हवाई खतरों को सटीकता से नष्ट करने की योग्यता।

प्रकार: अस्त्र Mk-1: रेंज: 80-110 किमी, प्लेटफॉर्म: Su-30MKI, तेजस, MiG-29K। स्थिति: भारतीय वायु सेना और नौसेना में शामिल।

अस्त्र Mk-2: रेंज: 140+ किमी। विशेषता: स्वदेशी सीकर और प्रणोदन तकनीक।

परीक्षण: 2026 तक पूरा होने की उम्मीद।

अस्त्र Mk-3: SFDR (सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट) प्रणोदन तकनीक पर आधारित, लंबी दूरी की इंटरसेप्शन के लिए।

VL-SRSAM: सरफेस-टू-एयर संस्करण, जिसे नौसैनिक और भूमि-आधारित वायु रक्षा के लिए विकसित किया गया।

भारत में मिसाइल विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत मिसाइल और सामरिक प्रणाली (Missiles and Strategic Systems – MSS) क्लस्टर द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

मिसाइल और सामरिक प्रणाली (MSS) के उद्देश्य:

राष्ट्रीय रक्षा के लिए उन्नत मिसाइल प्रणालियों का विकास।

आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता और रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत करना।

अंतरमहाद्वीपीय दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे।

सामरिक संतुलन बनाए रखते हुए परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करना।

इस क्लस्टर में पाँच प्रयोगशालाएँ शामिल हैं:

एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी (ASL): सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली उन्नत मिसाइल प्रणालियों के विकास पर केंद्रित।

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL): अग्नि श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलों सहित विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के डिजाइन और विकास में विशेषज्ञता।

इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR): DRDO का परीक्षण और मूल्यांकन (T&E) केंद्र।

रिसर्च सेंटर इमारत (RCI): मिसाइल प्रणालियों के लिए एवियोनिक्स और नियंत्रण प्रणालियों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है।

टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL): वारहेड डिजाइन और प्रदर्शन अध्ययन सहित टर्मिनल बैलिस्टिक्स में अनुसंधान करता है।

अन्य प्रयोगशाला – DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी (DYSL-AT): मिसाइल प्रणालियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न।