नाभिकीय विखंडन और संलयन भौतिकी का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें परमाण्विक नाभिक की संरचना और ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विखंडन में भारी नाभिक छोटे-छोटे खंडों में विभाजित होकर ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जबकि संलयन में हल्के नाभिक मिलकर अधिक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा प्रदान करते हैं।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

| वर्ष | प्रश्न | अंक |

| 2021 | परमाणु विखंडन और संलयन के बीच अंतर। | 2M |

| 2018 | अंतर्निहित (β−) और (β) क्षय के मूल परमाणु प्रक्रियाओं को लिखें। | 2M |

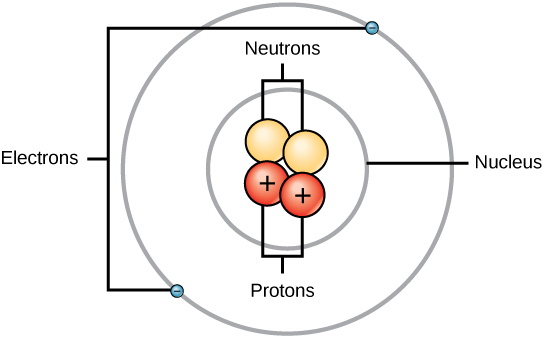

परमाणु संरचना

- नाभिक: परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में निहित है, परन्तु यह परमाणु के मुकाबले अत्यल्प क्षेत्र घेरता है।

- नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से लगभग 10⁴ गुना छोटा होता है।

- नाभिक में परमाणु का 99.9% से अधिक द्रव्यमान पाया जाता है।

परमाणु द्रव्यमान एवं मात्रक:

- एक परमाणु का द्रव्यमान अत्यल्प होता है; उदाहरण के लिए, कार्बन (¹²C) का द्रव्यमान 1.992647×10⁻²⁶ kg है।

- परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक (u) का प्रयोग किया जाता है:

- 1 u = ¹²C परमाणु के द्रव्यमान का 1/12

- 1 u = 1.660539 × 10⁻²⁷ kg

न्यूट्रॉन की खोज:

- खोज – 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी।

- न्यूट्रॉन का द्रव्यमान – 1.00866 u (1.6749×10⁻²⁷ kg)।

- न्यूट्रॉन निष्प्रभावी (उदासीन) कण होते हैं, जिनका द्रव्यमान प्रोटॉनों के समान होता है।

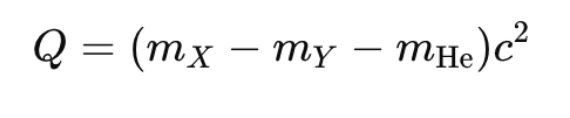

- मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी होते हैं। यह 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रतिन्यूट्रिनो में क्षय हो जाते हैं। इसकी औसत आयु लगभग 1000 सेकंड होती है। नाभिक के भीतर स्थायी होता है।

नाभिकीय संरचना:

- नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से युक्त होता है:

- Z = परमाणु संख्या (प्रोटॉनों की संख्या)

- N = न्यूट्रॉन संख्या = न्यूट्रॉनों की संख्या

- A = द्रव्यमान संख्या = Z + N (न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की कुल संख्या)

नोट – प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियॉन शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है।

- न्यूक्लियॉन संकेत:

- किसी नाभिकीय प्रजाति या नाभिक को संकेत चिह्न ZXA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ X रासायनिक प्रतीक, Z परमाणु संख्या, और A द्रव्यमान संख्या है।

- उदाहरण: सोने (Au) के नाभिक को ¹⁹⁷₇₉Au लिखा जाता है (79 प्रोटॉन एवं 118 न्यूट्रॉन)।

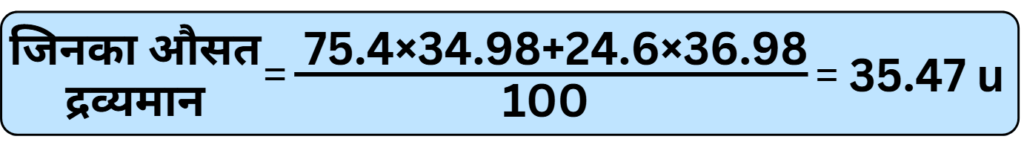

समस्थानिक व समभारिक:

- समस्थानिक: नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न।

- उदाहरण:

- हाइड्रोजन (H) के तीन समस्थानिक:

- प्रोटियम (¹₁H): 1 प्रोटॉन, 1.0078 u (99.985% प्रचुर).

- ड्यूटीरियम (²₁H): 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन

- ट्राइटियम (³₁H): 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन

- क्लोरीन के दो समस्थानिक – 34.98 u (75.4% प्रचुर) तथा 36.98 u (24.6% प्रचुर)

- हाइड्रोजन (H) के तीन समस्थानिक:

- समभारिक: समान द्रव्यमान संख्या, भिन्न परमाणु क्रमांक।

- उदाहरण: ¹³₆C व ¹³₇N ) दोनों समभारिक है।

- समन्यूट्रॉनिक: समान न्यूट्रॉन संख्या, भिन्न परमाणु क्रमांक।

- उदाहरण: ¹⁹⁸₈₀Hg व ¹⁹⁷₇₉Au समन्यूट्रॉनिक है।

नाभिक का साइज़

- रदरफ़ोर्ड ने स्वर्ण पन्नी प्रयोग के आधार पर परमाणु नाभिक के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा।

- रदरफोर्ड के सुझाव पर गीगर एवं मार्सडन ने स्वर्ण के पन्नी पर α-कणों के प्रकीर्णन से संबंधित प्रसिद्ध प्रयोग किया।

- 5.5 MeV गतिज ऊर्जा के α- कणों की स्वर्ण नाभिकों के निकटस्थ पहुँच की दूरी लगभग 4.0 × 10⁻¹⁴ m है। अतः नाभिक का आकार 4.0 × 10⁻¹⁴ मीटर से भी कम होना चाहिए।

- रदरफ़ोर्ड ने तर्क दिया कि नाभिक में विद्यमान धनात्मक आवेश और α-कण के बीच के कूलॉम प्रतिकर्षण के कारण अपवर्तन होता है।

- रदरफोर्ड ने तर्क दिया कि नाभिक α-कणों के प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि नाभिक में मौजूद धनात्मक आवेश और α-कण के धनात्मक आवेश के बीच कूलॉम का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है।

- अधिक ऊर्जा वाले α-कणों का प्रभाव:

- यदि हम 5.5 MeV से अधिक ऊर्जा वाले α-कणों का उपयोग करें, तो नाभिक के निकटस्थ पहुँच की दूरी कम हो जाएगी।

- जैसे-जैसे ऊर्जा बढ़ती है, प्रकीर्णन पैटर्न रदरफ़ोर्ड के पूर्वानुमानों से भिन्न होने लगता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कूलॉम प्रतिकर्षण बल के अतिरिक्त लघु-परासी नाभिकीय बलों का भी प्रभाव पड़ने लगता है।

- इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन प्रयोग: तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके किए गए प्रकीर्णन प्रयोग विभिन्न तत्वों के नाभिकों के आकार को परिशुद्धता से मापने में सहायक होते हैं।

- प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष:

- किसी भी द्रव्यमान संख्या 𝐴 वाले नाभिक का त्रिज्या निम्नलिखित संबंध से प्राप्त होती है:

- प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष:

R=R0A1/3

- R0=1.2×10-15 m, जहाँ R0 एक नियतांक गुणांक है।

- अर्थ एवं प्रभाव: नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या 𝐴 के समानुपाती होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नाभिक लगभग गोलाकार होते हैं और उनका आकार 𝐴 के बढ़ने के साथ बढ़ता है।

- नाभिकीय घनत्व: चूँकि नाभिक का आयतन 𝐴 के समानुपाती होता है और सभी नाभिकों का घनत्व नियत रहता है, अतः नाभिकीय पदार्थ की घनत्व लगभग होता है: 2.3×1017 kg/m3

द्रव्यमान-ऊर्जा एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा

द्रव्यमान-ऊर्जा समतुल्यता

- आइंस्टाइन का विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत:

- अपनी विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत में आइंस्टाइन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है।

- द्रव्यमान-ऊर्जा समतुल्यता को निम्नलिखित प्रसिद्ध समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है:

E=mc2

- जहाँ:

- E, द्रव्यमान m के समतुल्य ऊर्जा है,

- C, निर्वात में प्रकाश का वेग (3×108 m/s).

- यह संबंध दर्शाता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में।

नाभिकीय बंधन ऊर्जा

- नाभिकीय द्रव्यमान बनाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग:

- किसी नाभिक का कुल द्रव्यमान हमेशा उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से कम होता है।.

- उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन-16 (¹⁶₈O) नाभिक जिसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं:

- 8 प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान: 8×1.00727 u=8.05776u

- 8 न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान: 8×1.00866 u=8.06928u

- 8 इलेक्ट्रॉनों का कुल द्रव्यमान: 8×0.00055 u=0.0044u

- इसलिए ¹⁶₈O के नाभिक का अपेक्षित द्रव्यमान (यदि कोई बंधन ऊर्जा न हो): 16.12744 u

- प्रयोगात्मक रूप से मापा गया नाभिकीय द्रव्यमान: 15.99493 u

- द्रव्यमान क्षति: 16.12744 u−15.99053 u=0.13691 u

- द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा:

- द्रव्यमान-क्षति (ΔM) वह अंतर होता है जो न्यूक्लियॉनों (प्रोटॉन और न्यूट्रॉन) के कुल द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के बीच पाया जाता है।

- यह अंतरित द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बंधन ऊर्जा कहते हैं।

ΔM=[Z⋅mp+(A−Z)⋅mn]−M

जहाँ:

- Z = प्रोटॉनों की संख्या

- A = द्रव्यमान संख्या (कुल न्यूक्लियॉन)

- mp = प्रोटॉन का द्रव्यमान

- mn = न्यूट्रॉन का द्रव्यमान

- M = नाभिक का कुल द्रव्यमान

- बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो नाभिक को उसके अवयव न्यूक्लियॉनों (प्रोटॉन और न्यूट्रॉन) में विभाजित करने के लिए आवश्यक होती है।

Eb=ΔM⋅c2

- उदाहरण: ऑक्सीजन-16 के लिए, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में बंधते हैं, तो द्रव्यमान क्षति के कारण बंधन ऊर्जा मुक्त होती है।

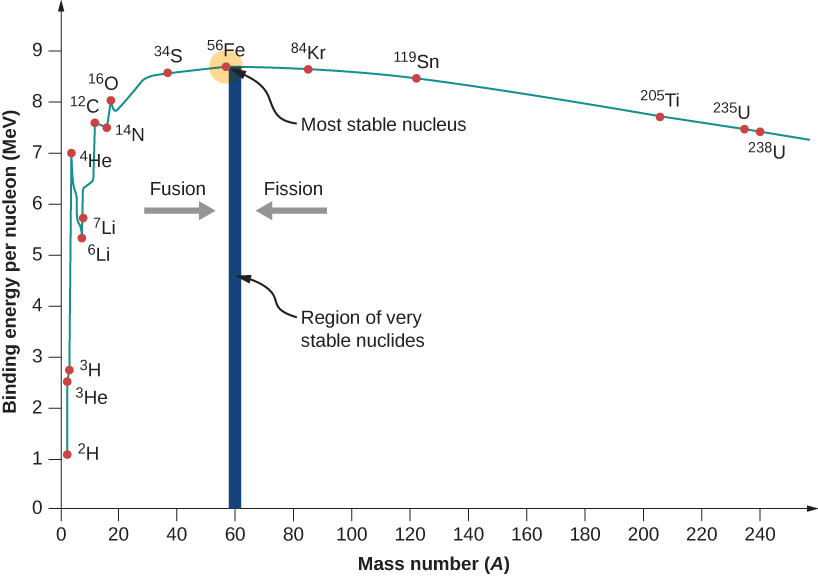

प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा

- यह दर्शाता है कि औसतन एक न्यूक्लियॉन को नाभिक से अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए।

Ebn=Eb/A

- जहाँ:

- Ebn प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा,

- A कुल न्यूक्लियॉन (द्रव्यमान संख्या).

महत्वपूर्ण अवलोकन:

- मध्यम आकार के नाभिक (30 < A < 170) के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा लगभग नियत होती है (A = 56 के लिए ~8.75 MeV)।

- हल्के नाभिको (A < 30) और भारी नाभिको (A > 170) दोनों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कम होती है।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

- नाभिकीय बल अत्यधिक प्रबल और आकर्षी होता है, जो प्रत्येक न्यूक्लियॉन के लिए कुछ MeV की बंधन ऊर्जा प्रदान करता है।

- मध्यम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा नियत रहती है, जो नाभिकीय बल का लघु परासी प्रकृति को दर्शाता है।

- नाभिकीय बल की संतृप्ति गुणधर्म (Saturation Property):

- प्रत्येक न्यूक्लिऑन नाभिकीय बल की सीमा के भीतर सीमित संख्या में निकटतम न्यूक्लिऑनों के साथ ही अन्योन्यक्रिया करता है।

- भारी नाभिकों का विखंडन (Fission):

- एक भारी नाभिक, जैसे A = 240 की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन-ऊर्जा, A = 120 के नाभिक की तुलना में कम होती है।

- यदि A = 240 वाला नाभिक टूटकर दो A = 120 वाले नाभिकों में विभाजित होता है, तो ऊर्जा मुक्त होती है (क्योंकि प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है)।

- यह परमाणु रिएक्टरों में नाभकीय विखंडन और ऊर्जा विमोचन का आधार है।

- हल्के नाभिकों का संलयन (Fusion):

- नाभिकीय संलयन में दो अत्यंत हल्के नाभिक (जैसे A ≤ 10) आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं।

- संलयन के बाद बने नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा अधिक होती है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है।

- यह सूर्य का ऊर्जा स्रोत है।

नाभिकीय बल (Nuclear Force)

- नाभिकीय बल वह बल है जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक के भीतर एक साथ बांधे रखता है।

- यह प्रकृति की चार मौलिक शक्तियों (गुरुत्वाकर्षण, विद्युतचुंबकीय, दुर्बल बल, और नाभिकीय बल) में से एक है।

- यह अत्यंत अल्प दूरी [1 फेम्टोमीटर (10-15 m) से कम] पर कार्य करता है। तथा धनात्मक आवेशित प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षी विद्युतस्थैतिक बल के बावजूद नाभिक को एक साथ बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।

- यह प्रति न्यूक्लियॉन ~8 MeV की उच्च बंधन ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो परमाणु बलों से कई गुना अधिक होती है।

- नाभिकीय बल प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा (~8 MeV) के लिए उत्तरदायी है, जो परमाणुओं में बंधन ऊर्जा से कहीं अधिक है।

मुख्य विशेषताएँ –

- लघु परासी प्रकृति – केवल 1-2 फेम्टोमीटर की दूरी पर ही प्रभावी।

- आकर्षक एवं प्रतिकर्षण दोनों:

- बहुत कम दूरी (लगभग 0.5 फेम्टोमीटर) पर प्रतिकर्षक।

- थोड़ी अधिक दूरी (1-2 फेम्टोमीटर) पर आकर्षक, प्रोटॉनों के बीच के विद्युतस्थैतिक प्रतिकर्षण को संतुलित करता है।

- चार्ज से स्वतंत्र / आवेश-स्वतंत्र: विद्युत चुम्बकीय बल के विपरीत, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से काम करता है।

- विनिमय बल (Exchange Force): पियोन (π-मेसन) जैसे कणों द्वारा मध्यस्थता

रेडियोधर्मिता (Radioactivity)

नाभिकीय क्षय क्यों होता है?

- नाभिक क्षय इसलिए होता है, क्योंकि नाभिक अस्थिर होते हैं। यह अस्थिरता दो मूलभूत बलों के बीच संतुलन से उत्पन्न होती है।

- जब नाभिक बहुत भारी हो जाता है (यानी, इसमें बहुत अधिक प्रोटॉन होते हैं), तो मजबूत नाभिकीय बल इन प्रोटॉनों के बीच के विद्युतस्थैतिक प्रतिकर्षण को संतुलित नहीं कर पाता। इस असंतुलन के कारण नाभिक अस्थिर हो जाता है और क्षय (Decay) होकर अधिक स्थिर अवस्था प्राप्त करता है।

रेडियोधर्मिता (Radioactivity)

- रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें अस्थिर परमाणु नाभिक स्वतः कणों या विकिरण का उत्सर्जन करके एक अधिक स्थिर विन्यास प्राप्त करता है।

रेडियोधर्मी क्षय 3 प्रकार से होता है-

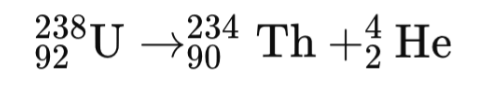

- α -क्षय: नाभिक से एक α-कण (2 प्रोटॉन + 2 न्यूट्रॉन) का उत्सर्जन।(हीलियम नाभिक के समान कण का उत्सर्जन)

- B-क्षय: न्यूट्रॉन का प्रोटॉन (β⁻) में या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन (β⁺) में रूपांतरण।

- γ-क्षय: नाभिकीय संरचना में परिवर्तन किये बिना उच्च ऊर्जा वाले फोटॉनों का उत्सर्जन।

- स्वतः विखंडन (Spontaneous Fission) – भारी नाभिक का छोटे नाभिकों में विभाजन, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है।

रेडियोधर्मी क्षय का नियम (Law of Radioactive Decay):

- रेडियोधर्मी क्षय एक घातांकीय क्षय नियम (Exponential Decay Law) का अनुसरण करता है, जहां प्रति इकाई समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या, वर्तमान में अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है।

- संयोगात्मक रूप (Differential Form):

ΔNΔt =−λN

जहाँ:

- N = समय t पर अविघटित नाभिकों की संख्या।

- λ = रेडियोएक्टिव क्षय स्थिरांक। (प्रत्येक रेडियोन्यूक्लाइड के लिए विशिष्ट)

समय के साथ अविघटित नाभिकों की संख्या:

N(t)=N0e−λt

जहाँ, N0 = प्रारंभिक नाभिकों की संख्या।

रेडियोधर्मी सक्रियता (Radioactive Activity):

- सक्रियता (R): प्रति इकाई समय में होने वाले विघटन की संख्या को सक्रियता कहते हैं।

- इसकी SI इकाई बेकरेल (Bq) है, जहाँ:

1 Bq=1 विघटन प्रति सेकंड

एक अन्य बड़ी इकाई क्युरी (Ci) भी प्रयोग की जाती है:

1 Ci=3.7×1010 Bq

- A (या R)=λN

जहाँ:

- A: सक्रियता (Bq या Ci में मापी जाती है)।

- N: अविघटित नाभिक की संख्या

अर्द्ध-आयु (Half Life) व माध्य आयु (Mean Life) –

- अर्द्ध-आयु (T1/2) – वह समय होता है जिसमें किसी प्रारंभिक रेडियोधर्मी तत्व के आधे नाभिक विघटित हो जाते हैं। यह क्षय स्थिरांक से निम्नलिखित रूप से संबंधित है:

T1/2 = ln(2) / λ = 0.693 / λ

- यह पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। रेडियोएक्टिवता ज्यादा होने पर अर्द्ध आयु कम होती है।

| तत्त्व | अर्द्ध आयु (वर्षों में) |

| यूरेनियम-236 | 4.51×1019 |

| रेडियम-226 | 1622 |

| एक्टिनियम-227 | 22 |

| थोरियम-222 | 1.39×1019 |

औसत आयु या माध्य आयु (τ):

- सभी नाभिकों की आयु के औसत को रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु कहते हैं।

- यह किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के औसत विघटन नियतांक के व्युक्रम के बराबर होती है

- एक रेडियोधर्मी पदार्थ के औसत आयु या माध्य आयु के लिए सूत्र है-

τ=1/λ

(जहां τ औसत आयु या माध्य आयु है और λ औसत विघटन नियतांक है।)

- औसत आयु या माध्य आयु और अर्द्ध-आयु के बीच का संबंध T1/2 = 0.693 × τ द्वारा दिया गया है।

रेडियोधर्मी क्षय के प्रकार

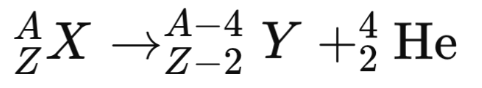

एल्फा- क्षय (α-क्षय ):

- उदाहरण – यूरेनियम-238 (²³⁸U) का थोरियम-234 (²³⁴Th) में क्षय, जिसमें एक हीलियम नाभिक (⁴He) उत्सर्जित होता है।

- सामान्य रूप:

- द्रव्यमान संख्या क्षय होने वाले मूल नाभिक की तुलना में 4 कम होती है। परमाणु क्रमांक 2 कम होता है।

- रिएक्शन का Q-वैल्यू (Q-value) प्रारंभिक एवं अंतिम उत्पादों के बीच द्रव्यमान ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है।

बीटा-क्षय (β -क्षय):

- β⁻ क्षय: एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन (e⁻) तथा एक एंटी-न्युट्रिनो (ν̅) उत्सर्जित करता है।

- द्रव्यमान संख्या समान रहती है परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है।

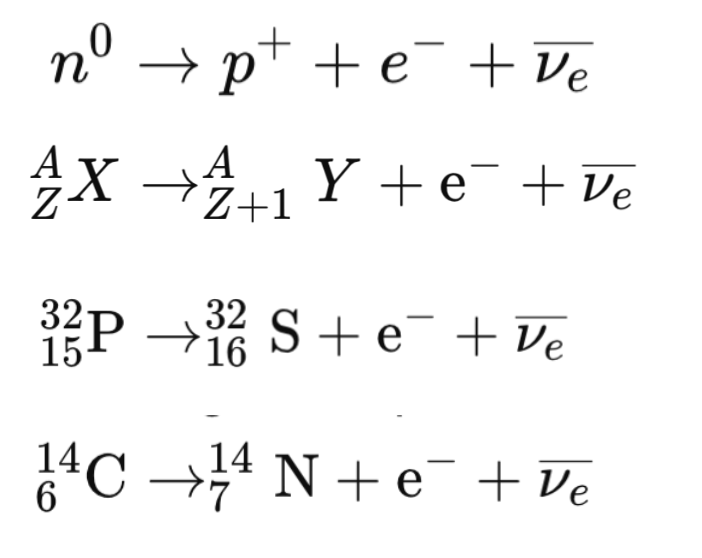

- β⁺ क्षय: एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है और एक पॉज़िट्रॉन (e⁺) तथा एक न्युट्रिनो (ν) उत्सर्जित करता है।

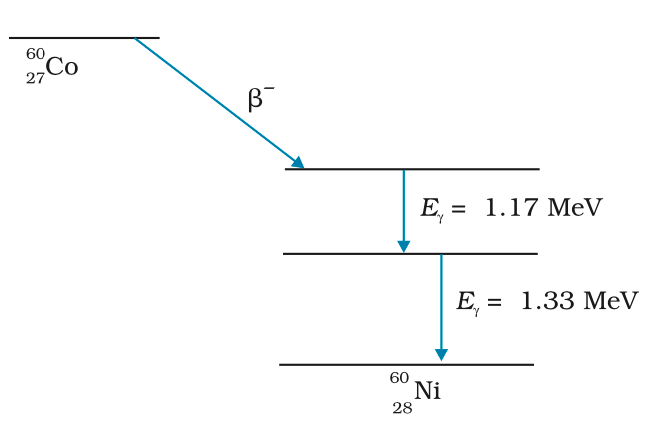

गामा क्षय (γ-क्षय):

- इसमें किरणों का उत्सर्जन होता है।

- इनका तरंग दैर्ध्य कम होता है एवं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं।

- नाभिक के ऊर्जा स्तर असतत होते हैं (परमाणु ऊर्जा स्तर जैसे)।

- जब कोई नाभिक उत्तेजित अवस्था (excited state) से अपने आधार अवस्था (ground state) में लौटता है, तो वह एक फोटॉन (गामा किरण) उत्सर्जित करता है, जिसकी ऊर्जा इन दो ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होती है।

- उदाहरण: β क्षय के बाद, पुत्री नाभिक (daughter nucleus) उत्तेजित अवस्था में हो सकता है और वह गामा विकिरण के माध्यम से अपनी अतिरिक्त ऊर्जा छोड़कर आधार अवस्था में वापस आ सकता है।

परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy)

परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक में संचित होती है और नाभिकीय अभिक्रियाओं जैसे विखंडन (Fission) और संलयन (Fusion) के दौरान मुक्त होती है।

- हल्के नाभिक (A < 30) और भारी नाभिक (A > 170) का प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा 8.0 MeV से कम होती है, जिससे उनकी स्थिरता कम होती है।

- विखंडन (भारी नाभिक का छोटे नाभिकों में टूटना) और संलयन (हल्के नाभिकों का भारी नाभिक में परिवर्तित होना) से ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा में वृद्धि होती है।

रासायनिक ऊर्जा की तुलना में परमाणु ऊर्जा:

- समान मात्रा में पदार्थ के लिए, नाभिकीय अभिक्रियाओं से रासायनिक अभिक्रियाओं की तुलना में 10⁶ गुना अधिक ऊर्जा (MeV स्तर पर) उत्पन्न होती है।

- उदाहरण: 1 किग्रा यूरेनियम के विखंडन से 10¹⁴ जूल ऊर्जा प्राप्त। जबकि 1 किग्रा कोयले के जलने से केवल 10⁷ जूल ऊर्जा प्राप्त।

मुख्य नाभिकीय अभिक्रियाएँ: संलयन और विखंडन

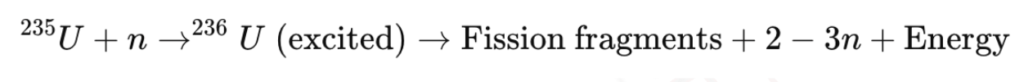

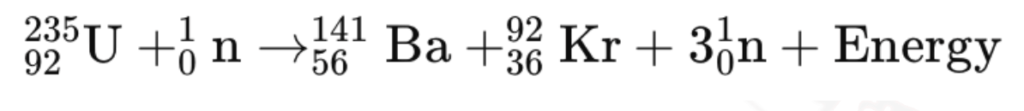

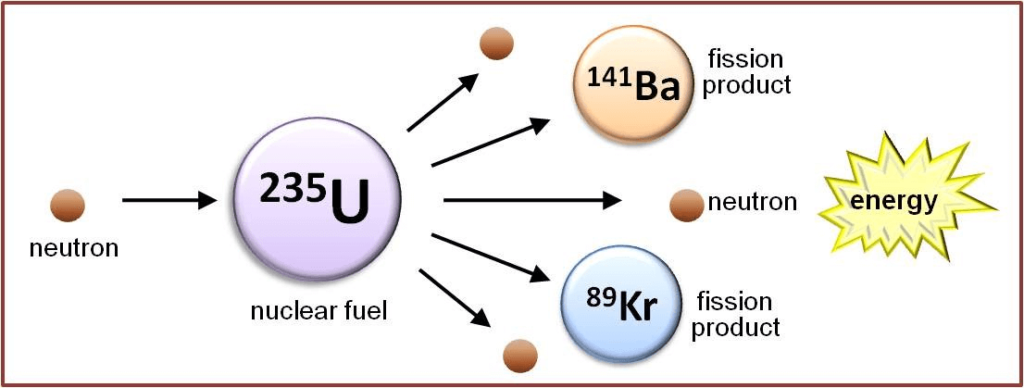

नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission)

- परिभाषा – वह प्रक्रिया, जिसमें यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239 जैसे भारी परमाणु नाभिक पर न्यूट्रोन की बौछार करने पर छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा, न्यूट्रॉन, और विकिरण मुक्त होते हैं।

- यह ऊर्जा परमाणुओं के बंधन ऊर्जा से आती है, जो नाभिक के टूटने पर मुक्त होती है।

खोज:

- 1938 में जर्मन वैज्ञानिक ओटो हॉन (Otto Hahn) और फ्रिट्ज़ स्ट्रासमैन(Fritz Strassmann)ने नाभिकीय विखंडन की खोज की।

- लाइज़ माइटनर (Lise Meitner) और ओटो फ्रिश (Otto Frisch) ने इस प्रक्रिया की सैद्धांतिक व्याख्या की और इसे परमाणु विभाजन के रूप में समझाया।

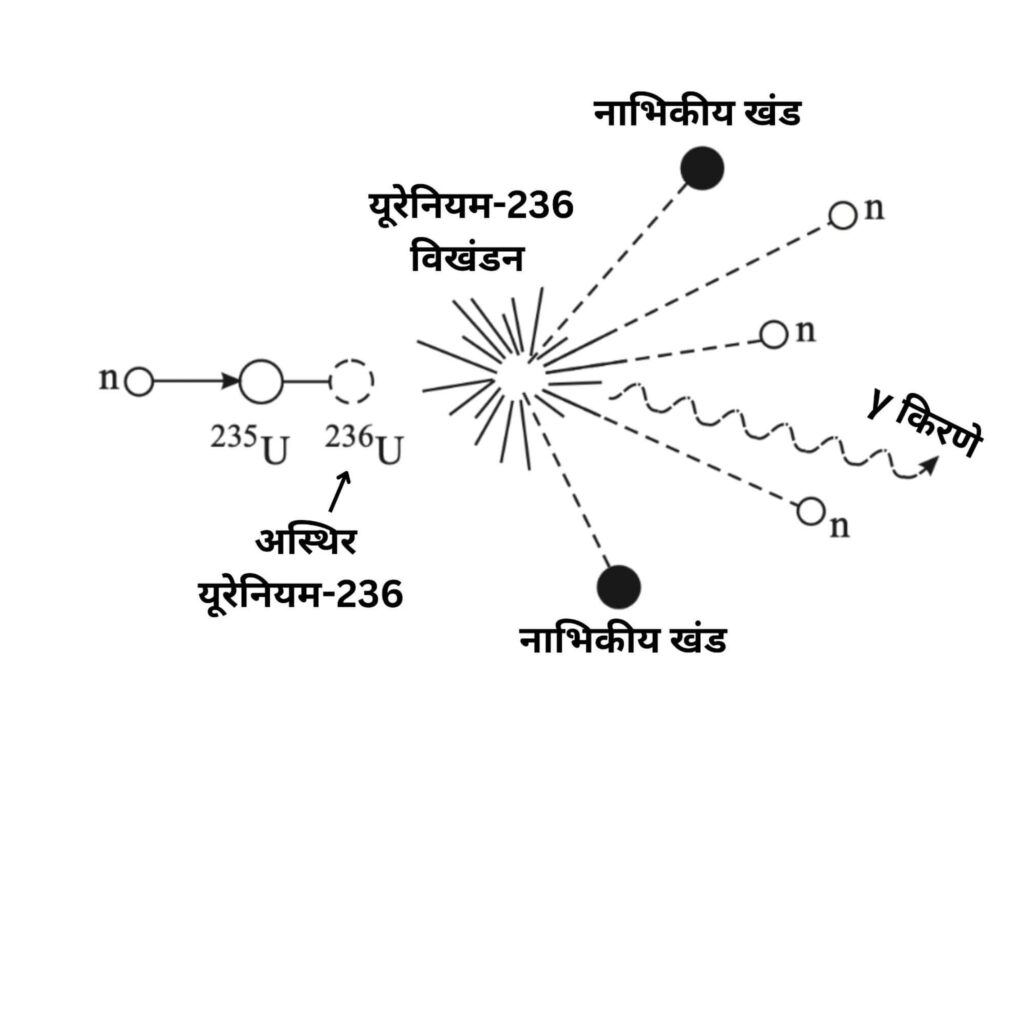

विखंडन की प्रक्रिया:

- न्यूट्रॉन अवशोषण:

- एक न्यूट्रॉन, भारी नाभिक (जैसे यूरेनियम-235) से टकराता है।

- नाभिक का विखंडन:

- नाभिक दो छोटे नाभिकों (विखंडन खंड) में विभाजित हो जाता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है।

- न्यूट्रॉन उत्सर्जन:

- प्रक्रिया में 2-3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन उत्पन्न → अन्य नाभिकों के साथ प्रतिक्रिया → श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया (Chain Reaction) शुरू।

- ऊर्जा उत्सर्जन:

- मुक्त ऊर्जा गामा किरणों, गतिज ऊर्जा, और अतिरिक्त न्यूट्रॉनों के रूप में निकलती है।

- यह ऊर्जा विशाल होती है और आइंस्टाइन के समीकरण E = Δmc² के अनुसार द्रव्यमान के ऊर्जा में रूपांतरण से आती है।

- यूरेनियम जैसे नाभिकों की विखंडन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा (Q मान) प्रति विखंडित नाभिक 200 MeV के क्रम/कोटि की होती है।

उदाहरण: यूरेनियम-235 एक न्यूट्रॉन अवशोषित करता है → अस्थिर हो जाता है → छोटे नाभिकों में विभाजित होता है + ऊर्जा मुक्त करता है।

द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा:

- द्रव्यमान क्षति: विखंडन खंडों और उत्सर्जित न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान मूल नाभिक से कम होता है। यह द्रव्यमान आइंस्टाइन के समीकरण E = mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।

- नाभिकीय विखंडन (Fission) में, उत्पादित नाभिकों की कुल बाइंडिंग ऊर्जा मूल भारी नाभिक की तुलना में अधिक होती है — और इसी बाइंडिंग ऊर्जा में हुई वृद्धि के कारण ऊर्जा मुक्त होती है।

नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया (Chain Reaction)

- स्वावलम्बी अभिक्रिया (Self-Sustaining Reaction):

- श्रृंखला अभिक्रिया तब होती है जब एक विखंडन प्रक्रिया से मुक्त न्यूट्रॉन समीपवर्ती नाभिकों के विखंडन को प्रेरित करते हैं।

- यह प्रक्रिया नाभिकीय रिएक्टरों (Nuclear Reactors) में ऊर्जा उत्पादन की आधारशिला है।

- नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया (परमाणु रिएक्टर में) – यह अभिक्रिया एक निश्चित दर पर बनाए रखी जाती है, जिससे निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती है।

- अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया (परमाणु बम में) – इस स्थिति में अभिक्रिया तीव्र गति से बढ़ती है और बहुत कम समय में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है।

- नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, उदाहरण:

- यूरेनियम-235 का एक नाभिक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है और विखंडित हो जाता है।

- इस विखंडन से 2-3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, जो अन्य यूरेनियम-235 नाभिकों को विखंडित कर सकते हैं।

- यह चक्र चलता रहता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है।

- क्रिटिकल मास (Critical Mass):

- किसी श्रृंखला अभिक्रिया के निरंतर चलने के लिए पर्याप्त मात्रा में विखंडनशील पदार्थ आवश्यक होता है, जिसे क्रांतिक द्रव्यमान (Critical Mass) कहते हैं।

- यदि पदार्थ की मात्रा बहुत कम है, तो श्रृंखला अभिक्रिया जारी नहीं रह पाएगी। पदार्थ की मात्रा अत्यधिक अधिक है, तो अभिक्रिया अनियंत्रित होकर नाभिकीय विखंडन (Nuclear Explosion) का रूप ले सकती है।

- श्रृंखला अभिक्रिया का नियंत्रण

- परमाणु रिएक्टरों में इस अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण छड़ें [(Control Rods) न्यूट्रॉन-अवशोषक पदार्थों (जैसे बोरॉन या कैडमियम) से बनी होती] प्रयोग की जाती हैं।

- ये मुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित कर अभिक्रिया को अनियंत्रित होने से रोकती हैं।

नाभिकीय विखंडन के अनुप्रयोग

- नाभिकीय ऊर्जा

- विद्युत संयंत्रों (Power Plants) विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा से भाप उत्पन्न → टर्बाइन चलती है → विद्युत।

- परमाणु हथियार

- परमाणु बम (Atomic Bombs) यह बम यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239 की तीव्र, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग करके विस्फोट के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है।

- चिकित्सीय अनुप्रयोग

- विखंडन रिएक्टर चिकित्सा इमेजिंग के लिए समस्थानिक उत्पन्न करते हैं (उदाहरण के लिए, आयोडीन-131)।

- अंतरिक्ष अन्वेषण

- अंतरिक्ष यान (जैसे, वॉयेजर) को शक्ति प्रदान करने के लिए आर.टी.जी. (रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर)।

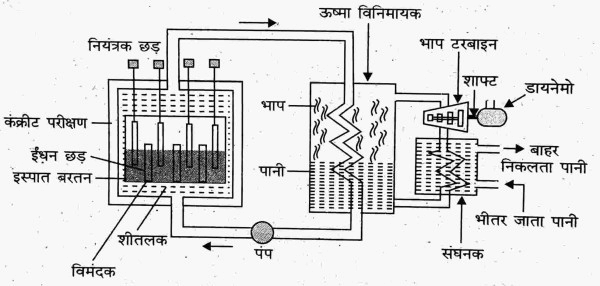

नाभिकीय रिएक्टर

नाभिकीय रिएक्टर क्या है?

- नाभिकीय रिएक्टर एक उपकरण है जो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रूप से बनाए रखता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊष्मा (Heat) के रूप में।

- उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग भाप (Steam) बनाने के लिए किया जाता है, जो टर्बाइनों को घुमाकर बिजली उत्पादन में सहायक होती है।

नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया

- जब यूरेनियम-235 जैसे नाभिक का विखंडन होता है, तो अतिरिक्त न्यूट्रॉन (प्रति विखंडन में सामान्यतः 2-3 न्यूट्रॉन) मुक्त होते है, जो अन्य नाभिकों के विखंडन को प्रारंभ कर सकते हैं।

- यदि यह प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाए, तो यह अत्यधिक ऊर्जा विस्फोट के रूप में मुक्त कर सकती है, जैसा कि परमाणु बम में देखा जाता है।

नाभिकीय रिएक्टरों में, इस अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है।

नियंत्रण के प्रमुख साधन:

- न्यूट्रॉन मंदक (Neutron Moderators): श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए तेज़ गति वाले न्यूट्रॉनों को धीमा करना आवश्यक होता है। मंदक जैसे साधारण जल (H₂O), भारी जल (D₂O), या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है।

- नियंत्रण छड़ें (Control Rods): ये न्यूट्रॉन-अवशोषित पदार्थों, जैसे कि कैडमियम या बोरॉन से बने होते हैं। इन छड़ो को रिएक्टर में प्रविष्ट या निकाला जाता है, जिससे अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर अभिक्रिया की दर को नियंत्रित किया जाता है।

- क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल व सब क्रिटिकल [Critical, Supercritical, and Subcritical]:

- यदि गुणक गुणांक (Multiplication Factor, K) = 1 है, तो रिएक्टर संतुलित (Critical State) होता है और एक स्थिर ऊर्जा उत्पादन करता है।

- यदि K > 1, तो रिएक्टर सुपर क्रिटिकल हो जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन तेजी से बढ़ने लगता है, जो खतरनाक हो सकता है।

- यदि K < 1, तो अभिक्रिया धीमी (Subcritical State) हो जाती है और अंततः रिएक्टर बंद हो सकता है।

💥1986 में चेरनोबिल दुर्घटना नियंत्रण की विफलता का एक उदाहरण है, जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो गई और भारी विकिरण उत्सर्जन हुआ।

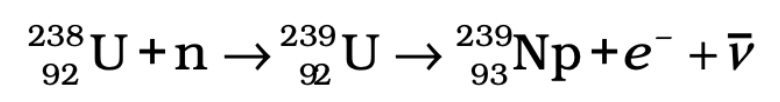

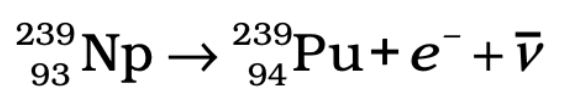

प्लूटोनियम उत्पादन (Plutonium Production):

- जब यूरेनियम-238 (²³⁸U) एक न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, तो यह प्लूटोनियम-239 (²³⁹Pu) में परिवर्तित हो सकता है, जो एक विखंडनीय (Fissile) ईंधन है। जो निम्नलिखित अभिक्रियाओं से बनता है:

- प्लूटोनियम (Pu-239) धीमे न्यूट्रॉनों से विखंडित होकर एक अन्य नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

U-238 → U-239 → Neptunium-239 →Plutonium-239

Basic Components of a Nuclear Reactor

| घटक | कार्य | सामान्य उदाहरण |

| ईंधन छड़ें (Fuel Rods) | यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239 युक्त छड़ें, जो विखंडन प्रक्रिया को संचालित करती हैं। | यूरेनियम-235, प्लूटोनियम-239 |

| मंदक (Moderator) | न्यूट्रॉनों की गति धीमी कर अभिक्रिया बनाए रखता। | भारी जल (D₂O), ग्रेफाइट, H₂O |

| नियंत्रण छड़ें (Control Rods) | अतिरिक्त न्यूट्रॉन अवशोषित कर अभिक्रिया को नियंत्रित करती हैं। | बोरॉन, कैडमियम, हैफ्नियम |

| शीतलक (Coolant) | रिएक्टर कोर से ऊष्मा को भाप जनरेटर तक पहुँचाता है। | पानी, तरल सोडियम, CO₂, हीलियम |

| दाब पोत (Pressure Vessel) | रिएक्टर कोर को संलग्न कर संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा प्रदान करता है। | स्टील संरचना |

| भाप जनित्र और टरबाइन प्रणाली | ऊष्मा का उपयोग कर भाप उत्पन्न करता है, जो टर्बाइन को घुमाती है। | पानी, तरल धातु कूलेंट |

| परिरक्षक(Containment Structure) | विकिरण रिसाव को रोकने के लिए प्रबलित कंक्रीट संरचना। | कंक्रीट शील्डिंग |

नाभिकीय रिएक्टर कैसे कार्य करता है?

- ईंधन छड़ें → विखंडनीय पदार्थ (यूरेनियम-235, प्लूटोनियम-239) को संग्रहीत करती हैं।

- न्यूट्रॉन ईंधन से टकराते हैं → विखंडन से ऊर्जा और अतिरिक्त न्यूट्रॉन उत्पन्न।

- मंदक (जल/ग्रेफाइट) → न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, जिससे अभिक्रिया बनाए रहती है।

- नियंत्रण छड़ें (बोरॉन/कैडमियम) → अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर अभिक्रिया को संतुलित।

- शीतलक (जल/तरल धातु) → ऊष्मा को भाप जनरेटर तक पहुँचाता है।

- भाप → टर्बाइन → जनरेटर → विद्युत उत्पादन।

नाभिकीय रिएक्टरों के प्रकार-

दबावयुक्त जल रिएक्टर (Pressurized Water Reactor – PWR):

- सबसे सामान्य प्रकार का रिएक्टर।

- पीडब्लूआर में, रिएक्टर कोर को उच्च दबाव में पानी में डुबोया जाता है, जो इसे उच्च तापमान पर भी उबलने से रोकता है।

- मुख्य विशेषताए:

- दो अलग-अलग जल परिपथ: एक रिएक्टर कोर (प्राथमिक सर्किट) के भीतर घूमता है, और दूसरे का उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है (द्वितीयक सर्किट)।

- प्राथमिक शीतलक को उच्च तापमान पर भी अपनी तरल अवस्था बनाए रखने के लिए दबाव डाला जाता है।

- द्वितीयक परिपथ पूर्णतः अलग होता है, जिससे टर्बाइन को घुमाने वाली भाप में किसी भी प्रकार का रेडियोधर्मी दूषण (Contamination) नहीं होता।

क्वथन जल रिएक्टर [Boiling Water Reactor BWR):

- Description: बीडब्ल्यूआर में, जल सीधे रिएक्टर पात्र में उबलता है, जिससे भाप उत्पन्न होती है जो टरबाइन को चलाती है।

- मुख्य विशेषताए:

- सिंगल-लूप सिस्टम: रिएक्टर कोर को ठंडा करने वाला वही पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है और टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

- सरल डिज़ाइन, लेकिन रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ अधिक प्रत्यक्ष संपर्क (PWRs की तुलना में)।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर Fast Breeder Reactor (FBR):

- FBRs तेज़ न्यूट्रॉनों और तरल धातु शीतलक (आमतौर पर सोडियम) का उपयोग करते हैं। ये रिएक्टर अधिक विखंडनीय (fissile) पदार्थ उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, वे गैर-विखंडनीय यूरेनियम-238 को प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित करते हैं।

- मुख्य विशेषताएँ:

- अवशिष्ट यूरेनियम (depleted uranium) को ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

- यूरेनियम-238 को प्लूटोनियम-239 में बदलकर ईंधन का उत्पादन करते हैं, जिससे भविष्य में उपयोग के लिए अधिक ईंधन “उत्पन्न” होता है।

भारी जल रिएक्टर (Heavy Water Reactor – HWR):

- साधारण जल (H2O) के स्थान पर मंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड (भारी जल, D20) का उपयोग।

- मुख्य विशेषताएँ:

- भारी जल न्यूट्रॉनों को धीमा करने में अधिक सक्षम होता है, जिससे प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

- कनाडा और भारत जैसे देशों में व्यापक रूप से उपयोग।

गैस-शीतलित रिएक्टर (Gas-Cooled Reactor):

- हीलियम या CO₂ को शीतलक के रूप में उपयोग करता है।

- उच्च दक्षता पर कार्य करता है और पानी की कम आवश्यकता होती है।

रिएक्टर सुरक्षा एवं नियंत्रण:

- नियंत्रण छड़ें → अभिक्रिया दर समायोजित (डालने पर धीमी, निकालने पर तेज़ गति)।

- शीतलक प्रणाली (Cooling System): अधिक गर्मी और पिघलने से बचाती है।

- SCRAM (आपातकालीन बंदी प्रणाली) → आवश्यकता पड़ने पर अभिक्रिया को तुरंत रोक देता है।

- परिरक्षण संरचना (Containment Structure) → विकिरण रिसाव से सुरक्षा प्रदान करती है।

नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission) के अनुप्रयोग

1. ऊर्जा उत्पादन (नाभिकीय ऊर्जा)

- कैसे? → परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रित विखंडन से ऊष्मा उत्पन्न होती है → भाप → टरबाइन → बिजली।

- उदाहरण: कुडनकुलम, तारापुर, रावतभाटा (भारत के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र)।

- क्यों?

- उच्च ऊर्जा उत्पादन (1 किग्रा यूरेनियम = 3 मिलियन किग्रा कोयले के बराबर ऊर्जा)।

- न्यून कार्बन उत्सर्जन।

- विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत (निरंतर आपूर्ति)।

- चुनौतियाँ?

- रेडियोधर्मी कचरे का निपटान।

- उच्च स्थापना लागत।

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ (चेरनोबिल, फुकुशिमा दुर्घटनाएँ)।

2. चिकित्सा क्षेत्र में अनुप्रयोग (नाभिकीय चिकित्सा)

- कैसे? → विखंडन के उप-उत्पाद (रेडियोआइसोटोप) चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं।

- उदाहरण:

- कैंसर उपचार (रेडियोथेरेपी): कोबाल्ट-60, सीज़ियम-137।

- चिकित्सीय इमेजिंग: टेक्निशियम-99m (ट्यूमर और हृदय रोगों की पहचान)।

- विसंक्रमण/निर्जंतुकीकरण (Sterilization): विकिरण का उपयोग चिकित्सा उपकरणों को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है।

- क्यों?

- ट्यूमर के लिए सटीक उपचार।

- गैर-आक्रामक (non-invasive) निदान।

- चिकित्सा उपकरणों की स्वच्छता सुनिश्चित करता है।

3. औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोग

- कैसे? → विखंडन से उत्पन्न विकिरण परीक्षण, संरक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण में सहायक होता है।

- उदाहरण:

- गैर-विनाशकारी परीक्षण (Non-Destructive Testing – NDT): पाइपलाइनों और पुलों की एक्स-रे इमेजिंग।

- खाद्य विकिरण (Food Irradiation): बैक्टीरिया नष्ट कर भोजन की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है।

- उत्परिवर्तन प्रजनन (Mutation Breeding): रोग प्रतिरोधी फसलें विकसित।

4. अंतरिक्ष अन्वेषण (नाभिकीय प्रणोदन और ऊर्जा उत्पादन)

- कैसे? → नाभिकीय रिएक्टर अंतरिक्ष अभियानों में ऊर्जा प्रदान करते हैं।

- उदाहरण:

- RTGs (Radioisotope Thermoelectric Generators): मंगल रोवर (Curiosity, Perseverance) में उपयोग।

- नाभिकीय प्रणोदन (Nuclear Propulsion): गहरे अंतरिक्ष में तेज़ गति से यात्रा (NASA का NTP अनुसंधान)।

5. सैन्य उपयोग (नाभिकीय हथियार)

- कैसे? → अनियंत्रित विखंडन अभिक्रियाएँ अत्यधिक ऊर्जा मुक्त करती हैं (परमाणु बम)।

- उदाहरण:

- हिरोशिमा (यूरेनियम-235)।

- नागासाकी (प्लूटोनियम-239)।

- क्यों विवादास्पद?

- अत्यधिक विनाशकारी क्षमता।

- दीर्घकालिक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव।

- वैश्विक परमाणु हथियार होड़ को बढ़ावा।

चुनौतियाँ और जोखिम

- ⚠️ रेडियोधर्मी कचरा: दीर्घकालिक भंडारण और निपटान की आवश्यकता।

- ⚠️ दुर्घटनाओं का खतरा: चेरनोबिल (1986) और फुकुशिमा (2011) ने सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया।

- ⚠️ उच्च प्रारंभिक लागत: निर्माण और रखरखाव अत्यधिक महंगा।

नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)

नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है।

संलयन सूर्य और अन्य तारों को ऊर्जा प्रदान करता है, जहाँ हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है।

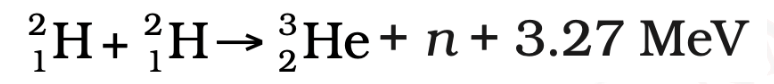

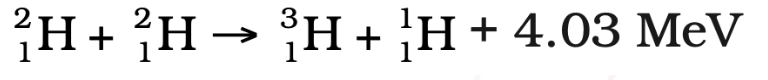

- संलयन आमतौर पर हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बीच होता है:

- ड्यूटीरियम (²₁H): समुद्री जल में पाया जाता।

- ट्रिटियम (³₁H): परमाणु अभिक्रियाओं में कृत्रिम रूप से निर्मित।

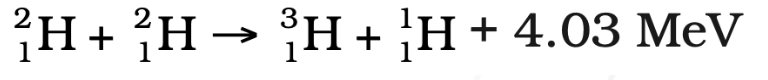

उदाहरण अभिक्रियाएँ:

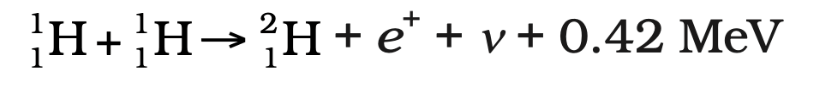

1. प्रोटॉन-प्रोटॉन संलयन (सूर्य की ऊर्जा स्रोत):

- दो प्रोटॉन मिलकर ड्यूटेरियम बनाते हैं, जिससे एक पोजिट्रॉन और न्यूट्रिनो मुक्त होता है।

- यह प्रक्रिया अरबों वर्षों में पूरी होती है, जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुपयुक्त है।

2.ड्यूटेरियम-ड्यूटेरियम संलयन:

3. ड्यूटेरियम-ट्रिटियम संलयन:

नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होने की मात्रा

- संलयन अभिक्रियाएँ नाभिकीय विखंडन की तुलना में 4-5 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं।

- उदाहरण: 1 किग्रा ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का संलयन, 1 किग्रा कोयले की दहन ऊर्जा से 1 करोड़ गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है।

ऊर्जा उत्पादन की तुलना (प्रति प्रतिक्रिया):

| प्रतिक्रिया प्रकार | उत्सर्जित ऊर्जा (MeV) |

| रासायनिक (e.g., burning fuel) | 1 eV |

| नाभिकीय विखंडन | 200 MeV |

| नाभिकीय संलयन | 17.6 MeV |

खोज और अनुसंधान:

- नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) की अवधारणा पहली बार 1920 के दशक में समझी गई, जब आर्थर एडिंगटन (Arthur Eddington) ने प्रस्तावित किया कि सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन से उत्पन्न होती है।

- 1950 के दशक में हाइड्रोजन बम के विकास और बाद में शांतिपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं के कारण संलयन अनुसंधान को गति मिली।

नाभिकीय संलयन कैसे कार्य करता है?

- हल्के नाभिकों की टक्कर → ड्यूटीरियम और ट्रिटियम के नाभिक आपस में समीप आते हैं।

- वैद्युतस्थैतिक प्रतिकर्षण (Electrostatic Repulsion) पर काबू पाना → धनात्मक आवेश प्रतिकर्षण का कारण बनते हैं, लेकिन उच्च गति (100 मिलियन°C) इसे दूर करने में मदद करती है।

- नए नाभिक का निर्माण → नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक (जैसे हीलियम) बनाते हैं।

- ऊर्जा का मुक्त होना → संलयित नाभिक का द्रव्यमान प्रारंभिक नाभिकों के कुल द्रव्यमान से कम होता है।

- लुप्त द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है:

E=mc2

संलयन के लिए आवश्यक शर्तें-

- अत्यधिक उच्च तापमान (10-100 मिलियन °C): चूँकि नाभिक धनात्मक आवेशित होते हैं, वे कूलाम प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। ➔ इस अवरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ➔ संलयन तापमान लगभग 3×109 K होता है।

- सूर्य गुरुत्वाकर्षण दबाव के माध्यम से इसे प्राप्त करता है। पृथ्वी पर, हम उच्च-ऊर्जा लेज़र या चुंबकीय परिरोध का उपयोग करते हैं।

- उच्च दबाव → नाभिकों को समीप लाने के लिए उच्च दबाव आवश्यक होता है।

- तारों में, गुरुत्वाकर्षण, कोर को संकुचित करता है। प्रयोगशाला में, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र या लेज़र का उपयोग किया जाता है।

- प्लाज़्मा अवस्था → आयनित गैस, जहाँ नाभिक स्वतंत्र रूप से टकरा सकते हैं। उच्च तापमान पर, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और प्लाज़्मा का निर्माण करते हैं।

- टोकामाक और स्टेलरेटर जैसे रिएक्टरों में नियंत्रित संलयन के लिए प्लाज़्मा आवश्यक होता है।

संलयन कहाँ होता है?

- प्राकृतिक रूप से: तारों में (सूर्य, अन्य तारे)।

- कृत्रिम रूप से: प्रयोगशालाओं में (Tokamak, Stellarator)।

ताप-नाभिकीय संलयन (Thermonuclear Fusion)

जब संलयन, प्रणाली के तापमान को बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है ताकि कणों में कूलॉम प्रतिकर्षण व्यवहार पर काबू पाने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा हो, तो इसे उष्मा-नाभिकीय संलयन कहा जाता है।

- तारों के आंतरिक भाग में ऊर्जा का स्रोत यही प्रक्रिया है।

नियंत्रित ताप-नाभिकीय संलयन (Controlled Thermonuclear Fusion):

- तारों में प्राकृतिक संलयन अत्यधिक उच्च तापमान (~10⁸ K) पर प्लाज़्मा अवस्था में होता है।

- नियंत्रित संलयन का उद्देश्य इस प्रक्रिया को स्थायी शक्ति उत्पादन के लिए दोहराना है।

- मुख्य चुनौती: प्लाज़्मा को अत्यधिक उच्च तापमान पर बनाए रखना, क्योंकि कोई भी वस्तु इतना अधिक तापमान सहन नहीं कर सकता।

सूर्य में संलयन (Fusion in the Sun)

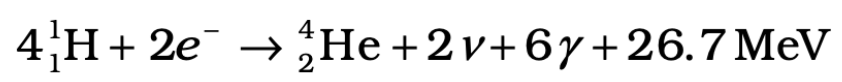

सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 1.5 × 10⁷ K (15 मिलियन°C) होता है, जो ताप-नाभिकीय संलयन (Thermonuclear Fusion) के लिए पर्याप्त है। सूर्य में प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र (Proton-Proton Cycle) के विभिन्न चरणों में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, जिससे प्रति 4 हाइड्रोजन नाभिक के संलयन पर 26.7 MeV ऊर्जा मुक्त होती है।

सूर्य में प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र (Proton-Proton Cycle in the Sun)

चरण 1: प्रोटॉन-प्रोटॉन संलयन (हाइड्रोजन से ड्यूटीरियम में रूपांतरण)

- अत्यधिक उच्च तापमान (~15 मिलियन°C) पर दो प्रोटॉन आपस में टकराते हैं और संलयित होते हैं।

- इनमें से एक प्रोटॉन बीटा-प्लस क्षय (Beta-Plus Decay) से न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ड्यूटीरियम (²H), हाइड्रोजन समस्थानिक बनता है।

- प्रक्रिया में एक पॉज़िट्रॉन (e⁺) और एक न्यूट्रिनो (νₑ) मुक्त होते हैं।

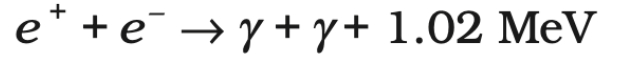

पॉज़िट्रॉन-इलेक्ट्रॉन विनाश (Positron-Electron Annihilation)

- चरण 1 के दौरान, जब एक प्रोटॉन विघटित होकर पॉज़िट्रॉन (e⁺) में बदल जाता है, तो पॉज़िट्रॉन का टकराव शीघ्र ही सूर्य के केंद्र में एक इलेक्ट्रॉन (e⁻) से होता है।

- इससे पॉज़िट्रॉन-इलेक्ट्रॉन विनाश होता है, जिससे दो गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं और 1.02 MeV ऊर्जा मुक्त होती है।

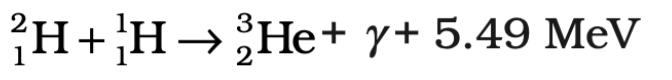

चरण 2: ड्यूटेरियम और प्रोटॉन का संलयन (ड्यूटीरियम से हीलियम-3 का निर्माण)

- पिछले चरण में बना ड्यूटेरियम (²H) एक अन्य प्रोटॉन (p) से संलयित होकर हीलियम-3 (³He) का निर्माण करता है।

- इस प्रक्रिया में एक गामा-रे फोटॉन (γ) मुक्त होता है, जो ऊर्जा वहन करता है।

चरण 3: हीलियम-3 का संलयन (हीलियम-3 से हीलियम-4 का निर्माण)

- दो हीलियम-3 (³He) नाभिक आपस में टकराकर संलयित होते हैं और हीलियम-4 (⁴He) का निर्माण करते हैं।

- प्रक्रिया में दो प्रोटॉन (2p) उप-उत्पाद के रूप में मुक्त होते हैं।

सूर्य में समग्र संलयन समीकरण:

- चार हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं और 26.7 MeV ऊर्जा मुक्त होती है।

ऊर्जा मुक्त होना: सूर्य को शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया

- संलयन अभिक्रियाओं से मुक्त ऊर्जा द्रव्यमान क्षति (Mass Defect) से उत्पन्न होती है। हीलियम नाभिक का कुल द्रव्यमान चार प्रोटॉनों के कुल द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है।

- यह लुप्त द्रव्यमान आइंस्टीन के समीकरण E = mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।

- अभिक्रियाओं से उत्पन्न गामा किरणें (γ-rays) सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर यात्रा करती हैं और अंततः सूर्य की सतह पर पहुँचकर प्रकाश और ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती हैं।

तारों में ऊर्जा उत्पादन (Energy Production in Stars)

- सूर्य जैसे तारों में संलयन एक बहु-चरणीय प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन से हीलियम बनता है।

- जब हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगता है, तो कोर का तापमान बढ़ता है और हीलियम संलयन शुरू होता है, जिससे कार्बन जैसे भारी तत्व उत्पन्न होते हैं।

सूर्य का भविष्य (Future of the Sun):

- सूर्य का ईंधन अगले 5 अरब वर्षों तक चलेगा।

- जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, तो सूर्य लाल दानव (Red Giant) में बदल जाएगा। अंततः, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर श्वेत बौने (White Dwarf) में परिवर्तित हो जाएगा।

नाभिकीय प्रलय (Nuclear Holocaust)

विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होना (Energy from Fission):

- एक यूरेनियम-235 नाभिक के विखंडन से लगभग 200 MeV ऊर्जा मुक्त होती है।

- यदि 50 किलोग्राम यूरेनियम-235 का विखंडन किया जाए, तो लगभग 4 × 10¹⁵ जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो 20,000 टन TNT के विस्फोट के बराबर है।

- यह ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि महाविनाशकारी विस्फोट (Atomic Explosion) कर सकती है।

- ☢️ हीरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट (Hiroshima Bombing, 1945): 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हीरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। इसकी विस्फोटक शक्ति 20,000 टन TNT के बराबर थी। यह विस्फोट 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरंत नष्ट कर 66,000 लोगों की मृत्यु और 69,000 से अधिक लोगों के घायल होने का कारण बना।

हाइड्रोजन बम (Hydrogen Bomb/Fusion Bomb):

- हाइड्रोजन बम (Hydrogen Bomb) हाइड्रोजन के समस्थानिकों (ड्यूटेरियम और ट्रिटियम) के संलयन से कार्य करता है।

- 1954 में किए गए परीक्षणों में इसकी शक्ति 10 मेगाटन TNT तक पाई गई, जो परमाणु बम से कई गुना अधिक थी।

- हाइड्रोजन बम का विस्फोट अत्यंत तीव्र ऊर्जा और विकिरण उत्पन्न करता है, जिससे व्यापक विनाश होता है।

- ऐसे बमों से होने वाला परमाणु प्रलय, पृथ्वी पर समस्त जीवन को नष्ट कर सकता है तथा परमाणु शीत ऋतु उत्पन्न कर सकता है, जिसमें रेडियोधर्मी उत्सर्जन सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देगा तथा ग्रह को रहने योग्य नहीं बनाएगा।

क्यों नाभिकीय संलयन (Fusion) भविष्य की ऊर्जा है?

1. असीमित ईंधन स्रोत

- ड्यूटीरियम (Deuterium) समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। (1 लीटर समुद्री जल में मौजूद ड्यूटेरियम से प्रति व्यक्ति 300 वर्षों तक बिजली उत्पन्न की जा सकती है।)

- ट्रिटियम (Tritium) लिथियम से उत्पादित किया जा सकता है, जो व्यापक रूप से उपलब्ध है।

2. कोई दीर्घकालिक रेडियोधर्मी कचरा नहीं

- विखंडन (Fission) के विपरीत, संलयन न्यूनतम नाभिकीय कचरा उत्पन्न करता है। कोई दीर्घकालिक रेडियोधर्मी उप-उत्पाद नहीं बनते।

3. अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन

- 1 ग्राम संलयन ईंधन से उतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जितनी 8,000 लीटर तेल जलाने से मिलती है!

- जीवाश्म ईंधनों और विखंडन से अधिक कुशल।

4. मेल्टडाउन का कोई खतरा नहीं

- विखंडन रिएक्टरों के विपरीत, संलयन रिएक्टर स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं यदि आवश्यक परिस्थितियाँ पूरी नहीं होतीं।

5. कोई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन नहीं

- 100% स्वच्छ ऊर्जा जो शून्य कार्बन उत्सर्जन (Zero Carbon Emissions) सुनिश्चित करती है।

व्यावहारिक संलयन ऊर्जा प्राप्त करने की चुनौतियाँ

1. उच्च तापमान और दबाव बनाए रखना

- प्लाज्मा को ऊर्जा खोए बिना लाखों डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना आवश्यक है।

2. प्लाज्मा परिरोधन Plasma Confinement Issues

- चुंबकीय परिरोध (टोकामक) और जड़त्वीय परिरोध (लेजर) का विकास किया जा रहा है, लेकिन दोनों के लिए अत्यधिक परिशुद्धता की आवश्यकता होती है।

3. सामग्री सीमाएँ

- रिएक्टर की दीवारों को न्यूट्रॉन बमबारी और अत्यधिक तापमान सहने योग्य होना चाहिए।

4. ट्रिटियम की उपलब्धता

- ट्रिटियम दुर्लभ और रेडियोधर्मी है। लिथियम से इसे प्राप्त करने की संभावना तलाशी जा रही है।

5. लागत और जटिलता

- वर्तमान परियोजनाएँ (जैसे ITER) अरबों डॉलर की लागत से विकसित की जा रही हैं। 2050 से पहले कोई व्यावसायिक संलयन संयंत्र बनने की संभावना नहीं है।

कृत्रिम संलयन और अनुसंधान

संलयन ऊर्जा की विशाल क्षमता को देखते हुए वैज्ञानिक, नियंत्रित नाभिकीय संलयन विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं।

दो मुख्य विधियाँ विकसित की जा रही हैं:

- चुंबकीय परिरोध (टोकामक):

- शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग कर गर्म प्लाज्मा को नियंत्रित किया जाता है।

- उदाहरण: ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) → लक्ष्य: 2035 तक इनपुट ऊर्जा से 10 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करना।

- जड़त्वीय परिरोध (Laser-Based Fusion):

- उच्च-शक्ति लेज़र का उपयोग कर संलयन ईंधन को संपीडित और गर्म किया जाता है।

- उदाहरण: National Ignition Facility (NIF), USA – 2022 में फ्यूजन इग्निशन हासिल किया (फ्यूजन से पहली बार शुद्ध ऊर्जा लाभ)।

- SPARC रिएक्टर (MIT & Commonwealth Fusion Systems, USA)

- निजी क्षेत्र द्वारा संचालित कॉम्पैक्ट टोकामाक डिज़ाइन।

- लक्ष्य: 2035 तक व्यावसायिक संलयन संयंत्र स्थापित करना।

- India’s Fusion Research

- भारत ITER परियोजना में भागीदार है।

- आईपीआर (प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान) में SST-1 (Steady State Superconducting Tokamak) विकसित कर रहा है।

नाभिकीय विखंडन बनाम नाभिकीय संलयन

| पहलू | नाभिकीय विखंडन | नाभिकीय संलयन |

| प्रक्रिया | भारी परमाणु नाभिक (जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम) का विखंडन। | हल्के परमाणु नाभिक (जैसे ड्यूटेरियम, ट्रिटियम) का संलयन। |

| उत्पाद | रेडियोधर्मी कचरा (Spent fuel, Nuclear waste), हजारों वर्षों तक खतरनाक। | मुख्य रूप से हीलियम (हानिरहित), कुछ अल्पकालिक समस्थानिक। |

| ईंधन | यूरेनियम-235 (प्राकृतिक और समृद्ध), प्लूटोनियम-239। | ड्यूटेरियम (समुद्री जल से), ट्रिटियम (लिथियम से उत्पन्न)। |

| अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए ऊर्जा | न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक (न्यूट्रॉन बमबारी से)। | अत्यधिक उच्च तापमान (~100 मिलियन°C) और दबाव की आवश्यकता। |

| प्रति अभिक्रिया ऊर्जा | 200 MeV प्रति यूरेनियम-235 विखंडन। | 17.6 MeV प्रति ड्यूटेरियम-ट्रिटियम संलयन। |

| प्रति किलोग्राम ईंधन ऊर्जा | 80,000 MWh प्रति टन यूरेनियम-235। | >10,000,000 MWh प्रति ग्राम ईंधन। |

| वर्तमान स्थिति | 440 रिएक्टरों में उपयोग, वैश्विक बिजली आपूर्ति का 15%। फ्रांस की 72% ऊर्जा विखंडन से। | प्रायोगिक चरण में, कोई व्यावसायिक संयंत्र नहीं। ITER 2035 तक 500 MW संलयन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखता है। |

| पर्यावरणीय प्रभाव | न्यून कार्बन उत्सर्जन (0.02 kg CO₂/kWh), लेकिन दीर्घकालिक रेडियोधर्मी कचरा। | शून्य कार्बन उत्सर्जन, न्यूनतम रेडियोधर्मी कचरा। |

| ईंधन की उपलब्धता | यूरेनियम भंडार 80-100 वर्षों तक चल सकते हैं। | ड्यूटेरियम प्रचुर मात्रा में, ट्रिटियम को लिथियम से उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे संलयन ईंधन असीमित है। |

| सुरक्षा जोखिम | चेरनोबिल (1986), फुकुशिमा (2011) जैसी दुर्घटनाएँ, परमाणु प्रसार (Nuclear Proliferation) का खतरा। | अनियंत्रित अभिक्रिया का कोई खतरा नहीं, स्वाभाविक रूप से सुरक्षित। |

| ऊर्जा दक्षता | वर्तमान रिएक्टर ~33-37% दक्षता पर कार्य करते हैं। | संभावित रूप से ~100% दक्षता। |

| पहली नियंत्रित अभिक्रिया | 1942 (शिकागो पाइल-1, USA)। | अपेक्षित 2025-2035 (ITER का लक्ष्य निरंतर संलयन प्राप्त करना)। |

| महत्वपूर्ण रिएक्टर | चेरनोबिल, फुकुशिमा, सैन ओनॉफ़्रे, हिन्कली पॉइंट C। | ITER (फ्रांस), नेशनल इग्निशन फैसिलिटी (USA)। |

| रेडियोधर्मी कचरा | दीर्घकालिक रेडियोधर्मी उप-उत्पाद, वैश्विक भंडार 250,000 टन से अधिक। | न्यूनतम कचरा, केवल अल्पकालिक समस्थानिक उत्पन्न होते हैं। |

| वैश्विक ऊर्जा उत्पादन | 6,000 TWh/वर्ष वैश्विक उत्पादन। | संलयन से वर्तमान वैश्विक ऊर्जा मांग से 10,000 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। |

| ईंधन की लागत | महंगा, यूरेनियम खनन और संवर्धन लागत अधिक। | ईंधन लगभग निःशुल्क; ड्यूटेरियम समुद्री जल में उपलब्ध, ट्रिटियम लिथियम से उत्पन्न। |

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

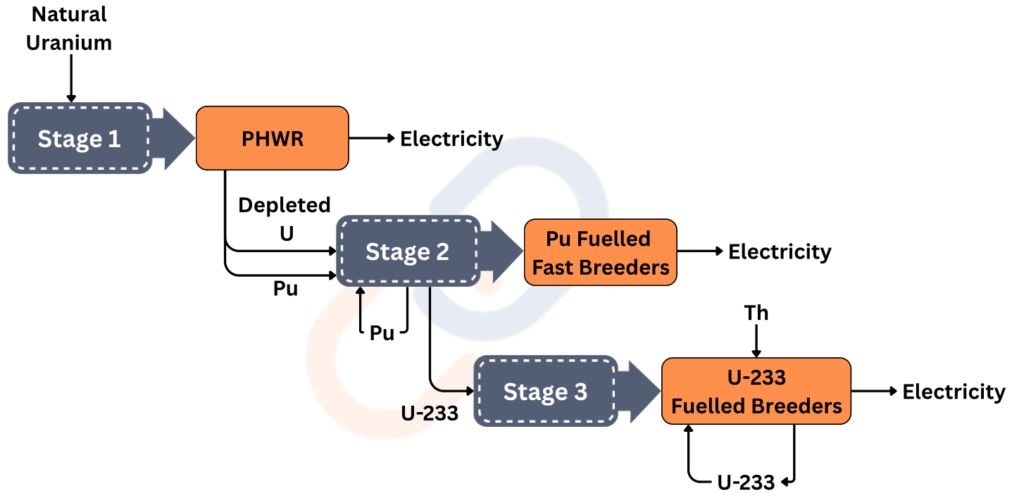

1950 के दशक में भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी भाभा ने भारत के तीन-चरणीय (Three-Stage) परमाणु कार्यक्रम की परिकल्पना की थी।

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य:

- भारत के पास विश्व के थोरियम (Thorium) भंडार का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि यूरेनियम (Uranium) का हिस्सा बहुत छोटा है। थोरियम स्वयं में विभाज्य (fissile) नहीं है, लेकिन यह यूरेनियम-233 (U-233) जैसे विभाज्य पदार्थ में परिवर्तित (breed) किया जा सकता है, जो परमाणु ईंधन के रूप में अत्यधिक उपयोगी है।

- चूंकि थोरियम से U-233 का निर्माण एक बहु-चरणीय प्रक्रिया है, इसलिए भारत को तीन-चरणीय कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य थोरियम आधारित ईंधन चक्र को अपनाना और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

चरण-I: प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWRs)

- ईंधन: प्राकृतिक यूरेनियम (U-238)

- मॉडरेटर व कूलेंट: भारी जल (D₂O)

- उत्पादन: विद्युत ऊर्जा और प्लूटोनियम-239 (Pu-239)

- महत्त्व: यह रिएक्टर बिना यूरेनियम संवर्धन (enrichment) के काम करता है, जो भारत की संसाधन प्रोफ़ाइल के लिए किफायती और उपयुक्त है।

- वर्तमान स्थिति: जनवरी 2025 तक भारत में 22 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं, जिनमें 18 PHWRs और 4 लाइट वाटर रिएक्टर (LWRs) शामिल हैं, कुल क्षमता लगभग 8,180 मेगावाट (MW) है।

चरण-II: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBRs)

- ईंधन: चरण-I से प्राप्त प्लूटोनियम-239 और यूरेनियम-238 का मिश्रण

- कूलेंट: तरल सोडियम (Liquid Sodium)

- उत्पादन: विद्युत ऊर्जा और अतिरिक्त प्लूटोनियम-239

- महत्त्व: ये रिएक्टर उपभोग से अधिक विभाज्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे ईंधन की स्थिरता और पुनरुत्पादन (breeding) सुनिश्चित होता है।

- वर्तमान स्थिति: तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) की क्षमता 500 मेगावाट है; मार्च 2024 में कोर लोडिंग शुरू हुई और यह रिएक्टर 2025 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। भविष्य में FBR-600 श्रृंखला के रिएक्टरों की योजना भी बनाई जा रही है।

चरण-III: थोरियम आधारित रिएक्टर

- ईंधन: थोरियम-232 को U-233 में रूपांतरित कर उपयोग किया जाएगा

- रिएक्टर प्रकार: एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर (AHWR)

- महत्त्व: इस चरण का लक्ष्य भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करते हुए स्वतंत्र थोरियम ईंधन चक्र को स्थापित करना है, जिससे दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो।

- वर्तमान स्थिति: AHWR अभी डिज़ाइन और विकास चरण में है, जिसका प्रोटोटाइप थोरियम आधारित तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। सफल परीक्षण के बाद इसका विस्तृत कार्यान्वयन 2030 के बाद अपेक्षित है।

भविष्य की रूपरेखा

भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो कि वर्तमान 8.2 GW से कई गुना अधिक है। इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु सरकार निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों में सुधार कर रही है, जैसे कि दायित्व कानूनों में संशोधन और परमाणु परियोजनाओं में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति देने की योजना।

FAQ (Previous year questions)

द्रव्यमान वह न्यूनतम मात्रा है जो न्यूक्लियर श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक विखंडित सामग्री का है।

यह सुनिश्चित करता है कि विखंडन घटनाओं में उत्पन्न होने वाले पर्याप्त न्यूट्रॉन आगे विखंडन को प्रेरित करने के लिए जाते हैं, जिससे प्रतिक्रिया जारी रहती है।

एक परमाणु रिएक्टर नियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है जिसमें समृद्ध यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे विखंडनीय पदार्थ शामिल होते हैं।

ईंधन छड़ें: समृद्ध यूरेनियम या प्लूटोनियम।

नियंत्रण छड़ें: बोरान या कैडमियम।

मंदक (मॉडरेटर): पानी, ग्रेफाइट, या भारी पानी।

शीतलक: पानी, दबावयुक्त पानी, या तरल सोडियम।

रिएक्टर पोत: मजबूत स्टील कंटेनर।

भाप जनरेटर: पानी को भाप में परिवर्तित करता है।

टरबाइन: जनरेटर चलाता है।

कंडेनसर: भाप को ठंडा करके पानी बनाता है।

संवाहन भवन(कन्टेनमेंट बिल्डिंग ): प्रबलित कंक्रीट या इस्पात संरचना।

{परमाणु रिएक्टर में, नियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रियाएं होती हैं, जहां भारी परमाणुओं, जैसे यूरेनियम -235 या प्लूटोनियम -239 के नाभिक, छोटे नाभिक में विभाजित होते हैं, इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शीतलक, आमतौर पर पानी या गैस को गर्म करती है, जो फिर ऊष्मा को एक द्वितीयकद्/माध्यमिक प्रणाली में स्थानांतरित करती है, जहां इसका उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भाप जनरेटर से जुड़े टर्बाइनों को चलाती है, जिससे बिजली पैदा होती है।}

भारत का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025 का लक्ष्य 2031 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8180 मेगावाट (जनवरी 2025 तक) से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करना है। इसके तहत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उपयोग किया जाएगा। यह मिशन भारत के 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025 के उद्देश्य:

क्षमता विस्तार – 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना (22,480 मेगावाट) करना।

SMR तैनाती – 2035 तक 300 मेगावाट क्षमता वाले 50 से अधिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करना।

ऊर्जा मिश्रण – 2047 तक कुल विद्युत उत्पादन में 9% भागीदारी परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करना।

स्वदेशीकरण – 2030 तक थोरियम-आधारित AHWR-300 रिएक्टर का स्वदेशी विकास।

औद्योगिक अनुप्रयोग – परमाणु ऊर्जा से संचालित 10 से अधिक मेगा डीसालीनेशन संयंत्रों की स्थापना।

परिवहन क्रांति – रेलवे के 100% विद्युतीकरण में परमाणु ऊर्जा का उपयोग।

ग्रामीण पहुँच – लद्दाख और अंडमान जैसे क्षेत्रों में 10 मेगावाट क्षमता के माइक्रो-रिएक्टरों की तैनाती।

1950 के दशक में, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी भाभा ने भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम की संकल्पना की।

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य

विश्वव्यापी यूरेनियम भंडार के एक छोटे हिस्से के विपरीत भारत के पास विश्वव्यापी थोरियम भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन, थोरियम एक विखंडनीय पदार्थ नहीं है। लेकिन, यह एक अन्य विखंडनीय पदार्थ, U-233 का उत्पादन कर सकता है। U-233 सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परमाणु ईंधन है।

यू-233 का उत्पादन और थोरियम ईंधन चक्र प्राप्त करना एक चरण वाली प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए भारत को तीन चरणों वाले कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसलिए, उद्देश्य थोरियम ईंधन चक्र को प्राप्त करना और ऊर्जा मांगों को पूरा करने में आत्मनिर्भर होना है।

चरण I – दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) Pressurized Heavy Water Reactor (PHWR):

प्राकृतिक यूरेनियम-ईंधन वाले PHWR बिजली और प्लूटोनियम-239 का उत्पादन करते हैं।

[U-238 → प्लूटोनियम-239 + ऊष्मा]

यूरेनियम संवर्धन की आवश्यकता नहीं है; U-238 का सीधे उपयोग किया जाता है।

भारी जल (D2O) मॉडरेटर और शीतलक के रूप में कार्य करता है।

PHWR को संवर्धन की आवश्यकता के बिना उनके कुशल यूरेनियम उपयोग के लिए चुना गया था।

चरण II – फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर):(Fast Breeder Reactor )(FBR):

दूसरे चरण में, FBR पहले चरण के खर्च किए गए ईंधन और प्राकृतिक यूरेनियम से प्राप्त प्लूटोनियम-239 का उपयोग करते हैं।

प्लूटोनियम-239 ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन से गुजरता है, जबकि यूरेनियम-238 अतिरिक्त प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित हो जाता है।

इस प्रकार, स्टेज II एफबीआर को खपत से अधिक ईंधन “उत्पादन” करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक बार प्लूटोनियम-239 की सूची तैयार हो जाने पर थोरियम को रिएक्टर में एक blanket सामग्री के रूप में पेश किया जा सकता है और तीसरे चरण में उपयोग के लिए यूरेनियम-233 में परिवर्तित किया जा सकता है।

एफबीआर में मॉडरेटर की आवश्यकता नहीं है।

चरण III – थोरियम-आधारित रिएक्टर:

उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWR) को प्राथमिक ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

तीसरे चरण में थोरियम-232-यूरेनियम-233 ईंधन वाले रिएक्टरों की एक मुक्त श्रृंखला शामिल है।

थोरियम U-233 में परिवर्तित हो जाता है जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। नवीन थोरियम ख़त्म हो चुके थोरियम की जगह ले सकता है।

‘भारत के त्रि-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति:

फिलहाल भारत इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में है.

भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण को तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) में ‘कोर लोडिंग’ की शुरुआत के साथ बढ़ावा मिला।

इसके चालू होने के बाद, भारत रूस के बाद वाणिज्यिक परिचालन वाला एफबीआर रखने वाला दूसरा देश होगा।

पीएचडब्ल्यूआर(PHWR) कार्यक्रम भी चल रहा है, और भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता भारत को घरेलू रिएक्टरों के लिए यूरेनियम खरीदने की अनुमति देता है, जिससे परमाणु कार्यक्रम में तेजी आती है।

डीएई( DAE)का लक्ष्य 2032 तक 22,400 मेगावाट का है, जिसमें ‘फ्लीट मोड’ में 10 नए पीएचडब्ल्यूआर की योजना बनाई गई है।

तीन-चरणीय कार्यक्रम को लागू करके, भारत का लक्ष्य एक मजबूत और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढांचा विकसित करना है जो इसकी बढ़ती ऊर्जा मांगों, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करता है।

जयपुर में RAS के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान Connect Civils से मार्गदर्शन के लिए यहाँ क्लिक करें