चुंबकत्व एवं वैद्युत-चुंबकत्व भौतिकी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें चुंबकीय बलों तथा विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम सीखते हैं कि प्राकृतिक चुंबक, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र आपस में कैसे जुड़े हैं और इनका आधुनिक तकनीक में क्या महत्व है।

चुंबकत्व

चुंबकत्व क्या है?

चुंबकत्व एक बल है जो चुंबकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जब वे लौह, निकेल तथा कोबाल्ट जैसे कुछ विशिष्ट पदार्थों को आकर्षित अथवा विकर्षित करते हैं।

- यह एक अदृश्य बल होता है।

- यह दूरी से कार्य करता है।

- चुंबकत्व का कारण विद्युत आवेशों की गति (परमाणु स्तर पर) होती है।

चुंबकत्व एक सार्वत्रिक (universal) प्रकटन है। सूक्ष्म परमाणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं और यहाँ तक कि जीवित प्राणियों तक, सभी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होते हैं।

- पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक के रूप में कार्य करती है — इसका चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है।

- ‘Magnet’ शब्द की उत्पत्ति यूनान (Greece) के एक स्थान ‘मैग्नेशिया’ (Magnesia) से हुई है, जहाँ लगभग 600 ईसा पूर्व प्राकृतिक चुंबकीय पत्थरों की खोज की गई थी।

चुंबकत्व और विद्युत का पारस्परिक संबंध?

19वीं शताब्दी में ओयर्स्टेड, एम्पीयर, बिओ और सवॉर्ट जैसे वैज्ञानिकों ने यह स्थापित किया कि —

विद्युत धारा (गति करते आवेश) चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है।

इस प्रकार, विद्युत एवं चुंबकत्व परस्पर गहरे रूप से संबद्ध हैं — यही संबंध वैद्युत-चुंबकत्व (Electromagnetism) का आधार है।

चुंबकों के गुण:

- ध्रुव (Poles): प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं — उत्तरी (N) तथा दक्षिणी (S)।

- चुंबकत्व का नियम: समान ध्रुव परस्पर विकर्षण करते हैं, जबकि विषम ध्रुव आकर्षण करते हैं।

- उत्तर ↔ उत्तर या दक्षिण ↔ दक्षिण : ❌ विकर्षण

- उत्तर ↔ दक्षिण : ✅ आकर्षण

- ध्रुव सदा युग्म में होते हैं: किसी भी चुंबक का केवल एक ध्रुव अलग नहीं किया जा सकता।

- चुंबकीय एकध्रुव (Monopole) अस्तित्व में नहीं होते।

- दिशात्मक गुणधर्म (Directional Property): मुक्त रूप से लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर-दक्षिण दिशा में स्थिर होता है।

- ध्रुवों पर अधिक आकर्षण: चुंबकीय बल अधिकतर चुंबक के सिरों (ध्रुवों) पर अधिक होता है।

- चुंबकीय प्रेरण (Magnetic Induction): कुछ पदार्थों को अस्थायी रूप से चुंबकित किया जा सकता है यदि उन्हें किसी चुंबक के समीप रखा जाए।

- चुंबकों का निर्माण: लौह तत्व तथा इसके मिश्रधातुओं (Alloys) से चुंबक बनाए जा सकते हैं।

प्राकृतिक एवं कृत्रिम चुंबक

प्राकृतिक चुंबक:

- ये प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं।

- उदाहरण: लोडस्टोन (Lodestone) — यह एक स्वाभाविक रूप से चुंबकित खनिज होता है, जिसे मैग्नेटाइट (Magnetite) कहते हैं।

- इनकी चुंबकीय शक्ति सामान्यतः कम होती है।

- ऐतिहासिक रूप से इनका उपयोग नौवहन (Navigation) में प्राचीन कम्पासों में किया जाता था।

कृत्रिम चुंबक:

- चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित करके कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं।

- ये अधिक शक्तिशाली होते हैं और इन्हें विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है।

- कृत्रिम चुंबकों के प्रकार:

- छड़ (Bar) चुंबक

- अश्वपृष्ठ (Horseshoe) चुंबक

- चक्रीय (Disc) चुंबक

- विद्युत-चुंबक (Electromagnet) — जिसे आगे विस्तार से समझाया जाएगा।

चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएँ

चुंबकीय क्षेत्र क्या है?

किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) कहते हैं।

- इसे B द्वारा दर्शाया जाता & इकाई टेस्ला (Tesla – T) होती है।

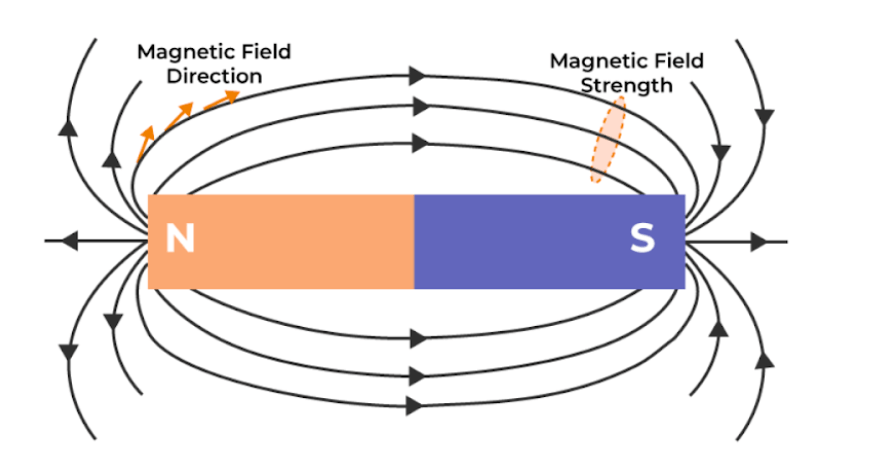

चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ:

ये काल्पनिक रेखाएँ होती हैं जो चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाती हैं।

चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएँ:

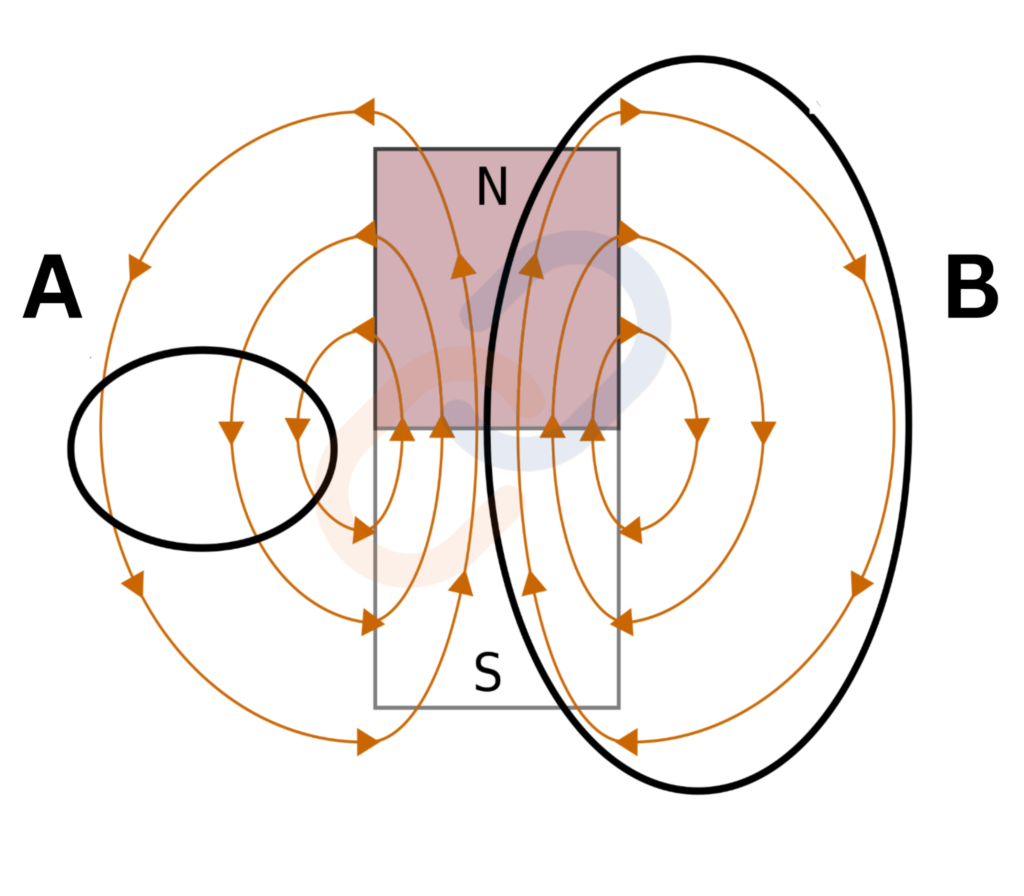

- बंद पथ (Closed loops):

- चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ चुंबक के बाहर उत्तरी (North) से दक्षिणी (South) ध्रुव की ओर जाती हैं, और चुंबक के भीतर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर लौटती हैं।

- ये कभी आरंभ या समाप्त नहीं होतीं — सदा बंद पथ बनाती हैं।

- यह विद्युत क्षेत्र रेखाओं से भिन्न है, जो धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं।

- दिशा:

- किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के स्पर्शज्या (Tangent) द्वारा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है।

- बल की तीव्रता:

- जहाँ रेखाएँ पास-पास होती हैं, वहाँ चुंबकीय बल अधिक होता है।

- जहाँ वे दूर-दूर होती हैं, वहाँ बल कमजोर होता है।

- रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काटतीं:

- यदि वे काटें, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अस्पष्ट हो जाएगी — जो संभव नहीं है।

चुंबकीय क्षेत्र को कैसे देखा जा सकता है?

चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निम्नलिखित विधियों से देखा या दर्शाया जा सकता है:

- किसी चुंबक के ऊपर काँच की प्लेट रखकर उस पर लोहे की बुरादे (Iron filings) छिड़कने से रेखाओं की आकृति दिखाई देती है।

- एक छोटा कम्पास लेकर चुंबक के चारों ओर घुमा कर:

- कम्पास की सुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्वयं को संरेखित कर लेती है।

पृथ्वी का चुंबकत्व (Earth’s Magnetism)

1. पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति

- पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र बल ≈ 10⁻⁵ टेस्ला होता है।

- पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी के अंदर एक विशाल छड़ चुंबक स्थित है, परंतु अब यह सिद्धांत अस्वीकार किया जा चुका है।

- आधुनिक व्याख्या — डायनेमो प्रभाव:

- पृथ्वी के बाह्य कोर (molten iron-nickel outer core) में उपस्थित संवहन धाराएँ (convection currents) विद्युत धाराओं का निर्माण करती हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।

नोट:

- चंद्रमा में कोई उल्लेखनीय चुंबकीय क्षेत्र नहीं है क्योंकि उसमें तरल कोर नहीं है।

- बृहस्पति ग्रह (सबसे तेज़ घूमने वाला ग्रह) का चुंबकीय क्षेत्र सबसे शक्तिशाली है।

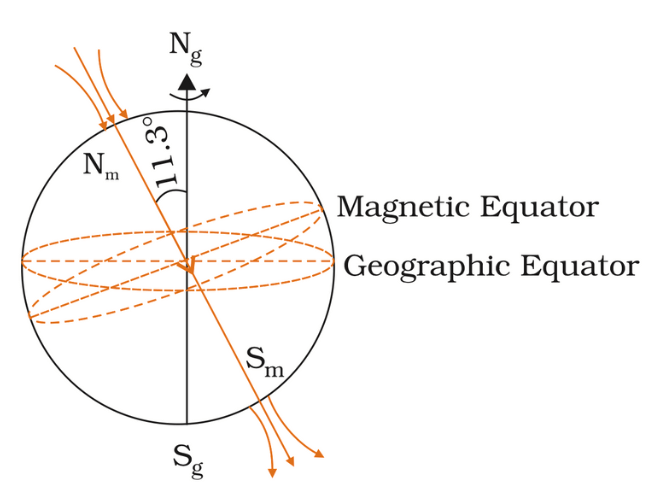

पृथ्वी एक चुंबकीय द्विध्रुव (Magnetic Dipole) के रूप में

- पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसे छड़ चुंबक के क्षेत्र से मिलता-जुलता है, जिसे पृथ्वी के केंद्र में रखा गया हो।

- इस चुंबकीय द्विध्रुव की धुरी, पृथ्वी की घूर्णन धुरी से 11.3° झुकी हुई है।

- चुंबकीय ध्रुव:

- उत्तरी चुंबकीय ध्रुव: लगभग 79.74° उत्तरी अक्षांश, 71.8° पश्चिमी देशांतर (उत्तरी कनाडा के पास)।

- दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव: लगभग 79.74° दक्षिणी अक्षांश, 108.22° पूर्वी देशांतर (अंटार्कटिका में)।

- विशेष ध्यान दें: छड़ चुंबक के विपरीत, पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पर चुंबकीय रेखाएँ पृथ्वी के भीतर प्रवेश करती हैं, जबकि दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव पर बाहर निकलती हैं।

इसलिए:

- उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के समान व्यवहार करता है।

- दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समान व्यवहार करता है।

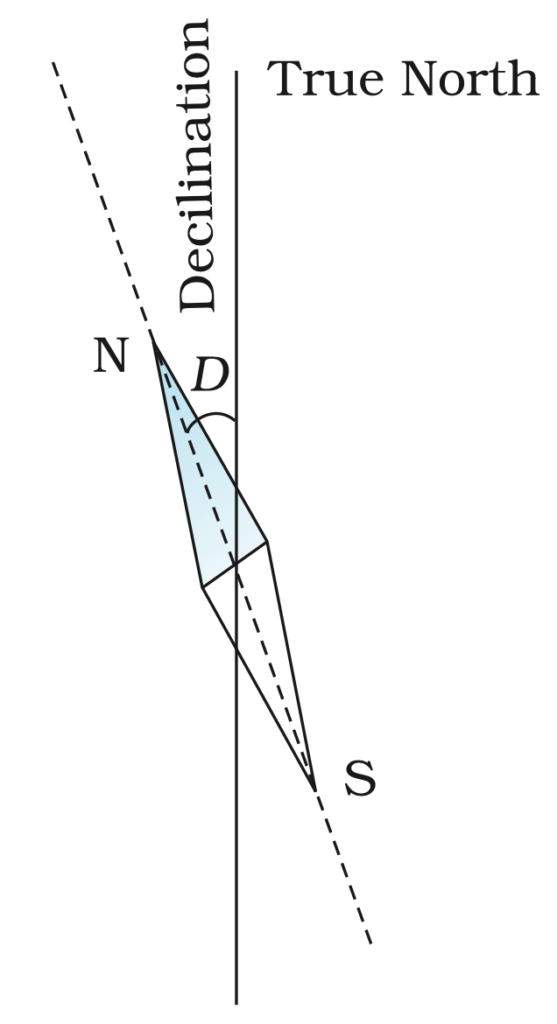

चुंबकीय दिक्पात (Magnetic Declination – D):

- यह उस कोण को दर्शाता है जो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर (magnetic meridian) और भौगोलिक याम्योत्तर (geographic meridian) के बीच बनता है।

अर्थात्, यह भौगोलिक उत्तर दिशा और चुंबकीय उत्तर दिशा के बीच का कोण है। - नाविकों (navigators) के लिए यह कोण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कंपास का सही पठन इसी पर निर्भर करता है।

- स्थान के अनुसार भिन्नता:

- दिल्ली में: 0°41′ पूर्व (E)

- मुंबई में: 0°58′ पश्चिम (W)

चुंबकीय झुकाव या प्रवणता (Magnetic Dip or Inclination – I):

- किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा और क्षैतिज तल के बीच बना कोण नमन कोण (Inclination) या डिप (Dip) कहलाता है।

- चुंबकीय विषुवत रेखा पर → डिप = 0°

- चुंबकीय ध्रुवों पर → डिप = 90°

ध्रुवों पर कंपास का व्यवहार:

- सामान्य कंपास चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक (horizontal component) पर कार्य करता है।

- चुंबकीय ध्रुवों पर यह क्षैतिज घटक लगभग शून्य होता है, इसलिए वहां सामान्य कंपास काम नहीं करता।

- ऐसी स्थिति में “डिप नीडल” का उपयोग किया जाता है, जो डिप का कोण मापता है।

पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन:

स्थान के अनुसार:

- सौर पवनें (solar wind – सूर्य से आवेशित कणों की धारा) पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को विशेषकर ध्रुवों के निकट प्रभावित करती हैं।

👉 इससे ऑरोरा (auroras) जैसी घटनाएँ होती हैं।

➤ समय के अनुसार:

- अल्पकालिक परिवर्तन: उदाहरण: लंदन में 1580 से 1820 के बीच, डिक्लिनेशन में 3.5° का परिवर्तन हुआ।

- दीर्घकालिक परिवर्तन:

- चुंबकीय ध्रुव शताब्दियों में धीरे-धीरे स्थान बदलते रहते हैं।

- करोड़ों वर्षों में चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुवीयता में उलटाव (reversal of polarity) होता है। यह बात जीवाश्म चुंबकत्व (fossil magnetism) वाले बेसाल्ट चट्टानों के अध्ययन से सिद्ध हुई है।

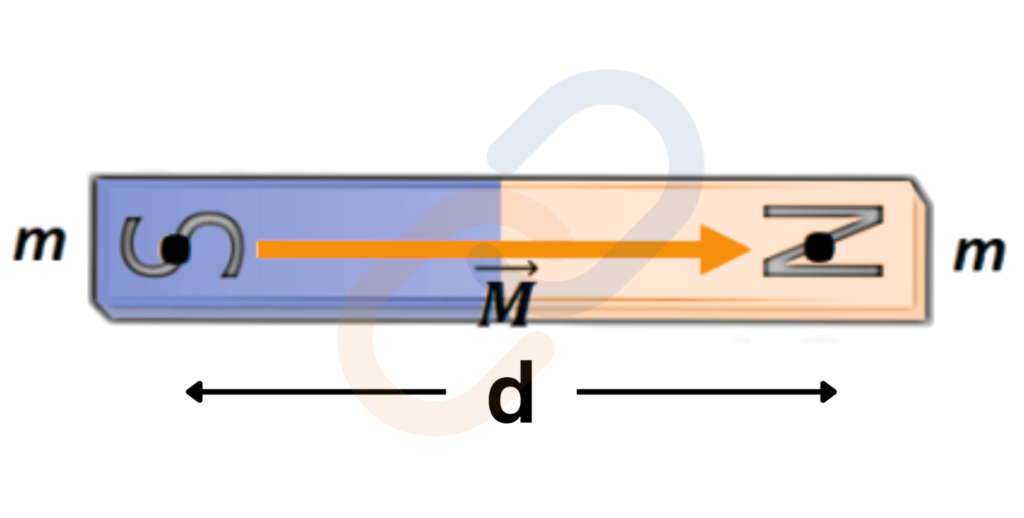

चुंबकीय द्विध्रुव (Magnetic Dipole):

- जब दो बराबर एवं विपरीत चुंबकीय ध्रुव एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, तो उन्हें मिलाकर एक चुंबकीय द्विध्रुव (magnetic dipole) बनता है।

- उदाहरण: छड़ चुंबक

चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण (Magnetic Dipole Moment) m या M :

- यह एक सदिश राशि (vector quantity) है जो किसी चुंबकीय द्विध्रुव की तीव्रता तथा उसकी दिशा को दर्शाती है।

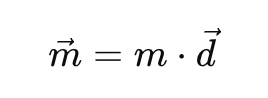

समीकरण:

जहाँ:

- m = चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता

- d = दक्षिण से उत्तर की ओर दूरी सदिश

- इकाई: एम्पीयर–मीटर² (A·m²) या जूल प्रति टेस्ला (J/T)

- दिशा: चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है।

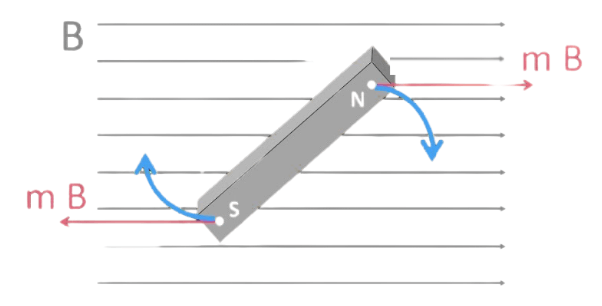

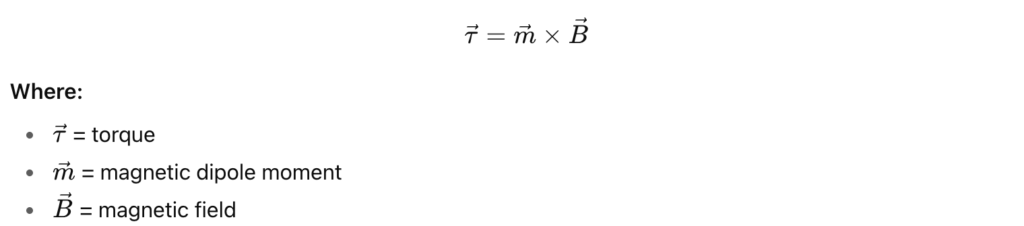

समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण (Torque):

जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो उसे क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है।

समीकरण:

यह वही प्रभाव है जिससे कंपास की सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार स्वयं को संरेखित करती है।

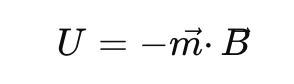

चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy):

जब द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र B के साथ पूरी तरह संरेखित होता है, तब ऊर्जा न्यूनतम होती है – इसे स्थिर संतुलन स्थिति कहते हैं।

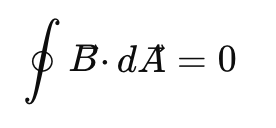

गाउस का नियम – चुंबकत्व के लिए (Gauss’s Law for Magnetism):

- अर्थ: किसी बंद पृष्ठ (closed surface) से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है।

- कारण: चुंबकीय एकध्रुव (magnetic monopoles) का अस्तित्व ज्ञात नहीं है — चुंबकीय ध्रुव सदा युग्मों में ही पाए जाते हैं (उत्तर और दक्षिण साथ-साथ होते हैं)।

इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हमेशा बंद लूप में होती हैं। - यह विद्युत स्थैतिकता (Electrostatics) के गाउस नियम से अलग है क्योंकि विद्युत आवेश अलग-अलग (positive/negative) पाए जाते हैं, जबकि चुंबकीय ध्रुव नहीं।

पृष्ठ B के लिए — सभी क्षेत्र रेखाएँ इसके अंदर ही रहती हैं और कोई बाहर नहीं जाती, अतः यहाँ भी फ्लक्स शून्य होता है।

चुम्बकशीलता (μ)

चुम्बकशीलता यह मापती है कि कोई पदार्थ अपने भीतर चुंबकीय क्षेत्र को कितना सरलता से उत्पन्न और समर्थन कर सकता है।

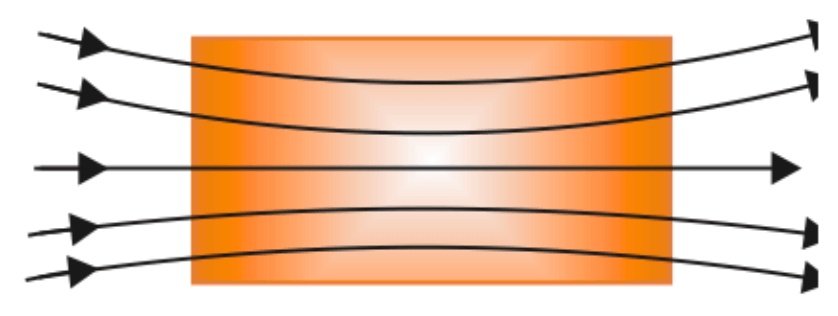

- यह दर्शाती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ किसी माध्यम से कितनी आसानी से गुजर सकती हैं।

- प्रतीक: μ

- SI मात्रक: हेनरी प्रति मीटर (H/m)

निर्वात की चुम्बकशीलता (μ₀)

इसे चुंबकीय नियतांक (Magnetic Constant) भी कहा जाता है।

यह निर्वात (free space) की चुम्बकशीलता है।

μ₀ = 4π×10⁻⁷ H/m

चुंबकीकरण/चुंबकन (Magnetisation, M)

किसी पदार्थ की एकांक आयतन में उपस्थित कुल चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं।

समीकरण:

M= mnet / V

जहाँ

- M = चुंबकन (एम्पीयर/मीटर),

- mₙₑₜ = पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण,

- V = पदार्थ का आयतन

व्याख्या:

- जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके परमाण्विक द्विध्रुव उस क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं।

- उसके चुंबकित होने की मात्रा M से मापी जाती है। यह इस पर निर्भर करता है कि चुंबकीय द्विध्रुव कितनी आसानी से संरेखित होते हैं।

चुंबकीय तीव्रता (Magnetic Intensity, H)

(इसे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या चुंबकीकरण क्षेत्र भी कहा जाता है)

यह किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए उस पर लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की माप है।

समीकरण:

Or

जहाँ:

H = चुंबकीय तीव्रता (A/m),

B = चुंबकीय क्षेत्र (Tesla),

μ = माध्यम की चुम्बकशीलता,

μ₀ = निर्वात की चुम्बकशीलता,

M = चुंबकन

व्याख्या:

- H इस बात को दर्शाता है कि कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र कितना तीव्र है, यह माध्यम की प्रतिक्रिया से स्वतंत्र होता है।

- यही वह कारक है जो पदार्थ को चुंबकित करता है।

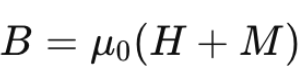

B, H और M के बीच संबंध

किसी माध्यम के अंदर का कुल चुंबकीय क्षेत्र (B) दो बातों पर निर्भर करता है:

- बाह्य लागू क्षेत्र (H)

- पदार्थ की प्रतिक्रिया (चुंबकन M)

B = μ0 (H+M)

या

B = μH

चुंबकीय प्रवृत्ति (Magnetic Susceptibility, χ)

- चुंबकीय प्रवृत्ति यह मापती है कि कोई पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कितनी आसानी से चुंबकित हो सकता है।

- यह किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन (M) और लगाए गए चुंबकीय तीव्रता (H) के अनुपात को दर्शाती है।

समीकरण:

χ = MH

जहाँ:

- χ = चुंबकीय प्रवृत्ति (विमाविहीन राशि, बिना मात्रक के)

- M = चुंबकन (A/m)

- H = चुंबकीय तीव्रता (A/m)

मुख्य बिंदु:

- यह एक मात्रकहीन राशि है। (कोई इकाई नहीं)

- यह दर्शाती है कि कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील है।

- उच्च χ का अर्थ है कि वह पदार्थ अधिक आसानी से चुंबकित हो सकता है।

पदार्थों का वर्गीकरण — χ के आधार पर

| द्रव्य का प्रकार | प्रवृत्ति (χ) | चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार |

| प्रतिचुंबकीय (Diamagnetic) | χ < 0 | हल्के रूप से प्रतिकर्षित होता है |

| अनुचुंबकीय (Paramagnetic) | χ > 0 (कम) | हल्के रूप से आकर्षित होता है |

| लौहचुंबकीय (Ferromagnetic) | χ ≫ 1 (बहुत अधिक) | तीव्रता से आकर्षित होता है |

μr और χ के बीच संबंध:

B = μ0 (H+M)

χ = MH

तो,

B = μ0 (1+ χ) H

B = μ0 μr H

B = μ H

जहाँ μr = 1 + χ, यह एक मात्रकहीन राशि होती है जिसे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता (Relative Magnetic Permeability) कहा जाता है।

आपेक्षिक चुंबकशीलता (μᵣ)

आपेक्षिक चुंबकशीलता किसी पदार्थ की चुंबकशीलता (μ\muμ) और निर्वात (शून्य) की चुम्बकशीलता के अनुपात को कहते हैं:

μr = μ / μ0

इसलिए,

μ = μ0 μr = μ0 (1+ χ)

- μr > 1: चुंबकीय पदार्थों (जैसे लौहचुंबकीय) के लिए

- μr < 1: प्रतिचुंबकीय (diamagnetic) पदार्थों के लिए

μr ≈ 1: गैर-चुंबकीय पदार्थों (जैसे वायु या निर्वात) के लिए

वस्तुओं की चुंबकीय गुणधर्मता

वस्तुओं में चुंबकत्व क्या है?

चुंबकत्व (Magnetism) का उत्पत्ति गतिशील आवेशों से होता है — मुख्यतः परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में गति और उनके स्पिन से। अधिकांश परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, जिससे उनका चुंबकीय प्रभाव एक-दूसरे को निरस्त कर देता है। परंतु, जिन परमाणुओं में अकेले (unpaired) इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें एक शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण (net magnetic moment) पाया जाता है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया करता है।

जब कोई वस्तु किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, तो उसका व्यवहार उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना और परमाणु संरेखण पर निर्भर करता है।

वस्तुओं को उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: प्रतिचुंबकीय (Diamagnetic), अनुचुंबकीय (Paramagnetic), और प्रबलचुंबकीय (Ferromagnetic)। यह वर्गीकरण चुंबकीय प्रवृत्ति (Magnetic Susceptibility) और आपेक्षिक चुंबकशीलता पर आधारित होता है:

| प्रकार | चुंबकीय प्रवृत्ति (χ) | आपेक्षिक चुंबकशीलता (μᵣ) | चुंबकशीलता (μ) |

| प्रतिचुंबकीय | –1 ≤ χ < 0 | 0 ≤ μᵣ < 1 | μ < μ₀ |

| अनुचुंबकीय | 0 < χ < ε (छोटा धनात्मक) | 1 < μᵣ < 1 + ε | μ > μ₀ |

| लौहचुंबकीय | χ >> 1 | μᵣ >> 1 | μ >> μ₀ |

प्रतिचुंबकत्व (Diamagnetism)

परिभाषा:

- प्रतिचुंबकीय (Diamagnetic) पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं।

- ये चुंबकीय क्षेत्र के अधिक तीव्र भाग से कम तीव्र भाग की ओर गति करते हैं।

- प्रतिचुंबकत्व का आधार लेन्ज का नियम (Lenz’s Law) है और यह मूलतः एक क्वांटम यांत्रिक प्रभाव है:

- जब किसी पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति इस प्रकार परिवर्तित होती है कि यह एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो बाहरी क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है।

- यह प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, जिससे पदार्थ पर हल्का प्रतिकर्षण प्रभाव उत्पन्न होता है।

स्पष्टीकरण:

- नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन कक्षीय कोणीय संवेग (orbital angular momentum) उत्पन्न करते हैं, जो छोटे विद्युत धारा पथ (current loops) के समान व्यवहार करते हैं → जिनसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है।

- प्रतिचुंबकीय पदार्थों में केवल जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके विपरीत स्पिन के कारण उनके चुंबकीय आघूर्ण एक-दूसरे को निरस्त कर देते हैं।

- अतः इनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता।

- जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को लागू किया जाता है, तो ये पदार्थ प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण के कारण एक हल्का प्रतिकर्षण (repulsion) प्रदर्शित करते हैं (लेन्ज के नियम के अनुसार)।

जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है:

- लेन्ज के नियम के अनुसार, ये इलेक्ट्रॉन लूप्स उस परिवर्तन का विरोध करते हैं:

- जो इलेक्ट्रॉन बाह्य क्षेत्र के विपरीत घूमते हैं → उनकी गति बढ़ जाती है।

- जो बाह्य क्षेत्र के समान दिशा में घूमते हैं → उनकी गति घट जाती है।

- परिणामतः, एक प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जो बाह्य क्षेत्र के विपरीत होता है।

- इसलिए, पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होता है।

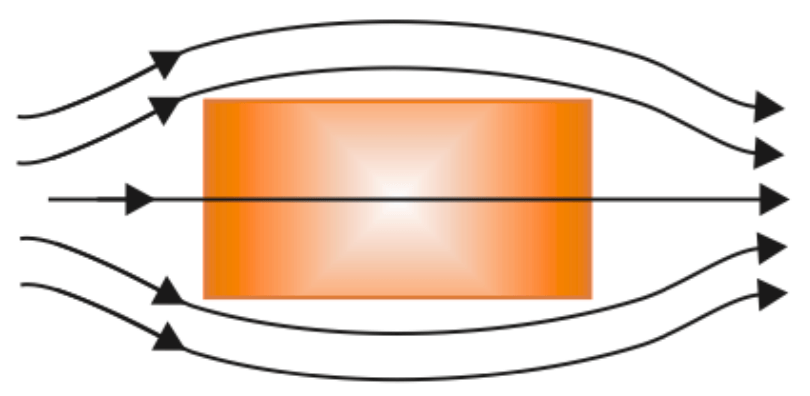

चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव:

- पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को कम करता है।

- यह प्रभाव अत्यंत कमजोर होता है (लगभग 1 भाग प्रति 10⁵)।

- चुंबकीय रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं।

उदाहरण: बिस्मथ (Bismuth), तांबा (Copper), सीसा (Lead), सिलिकॉन, नाइट्रोजन (STP पर), जल, सोडियम क्लोराइड आदि।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थों में पाया जाता है, किंतु सामान्यतः यह अनुचुंबकत्व या लौहचुंबकत्व जैसे प्रभावों द्वारा ढक लिया जाता है।

विशेष स्थिति: सुपरकंडक्टर (Superconductors)

- अत्यंत निम्न तापमान पर सुपरकंडक्टर दर्शाते हैं:

- पूर्ण चालकता (Perfect Conductivity)

- पूर्ण प्रतिचुंबकत्व: χ = –1, μᵣ = 0

- चुंबकीय रेखाएं पूरी तरह इनसे बाहर रहती है। (माइस्नर प्रभाव)।

→ चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं और स्वयं भी इसके द्वारा प्रतिकर्षित होते है।

→ प्रयोग: चुंबकीय उत्क्रमण ट्रेनों (Maglev Trains) में किया जाता है।

अनुचुंबकत्व (Paramagnetism)

परिभाषा:

- अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा अल्प रूप से आकृष्ट किया जाता है।

- ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के क्षीण भाग से सशक्त भाग की ओर गति करते हैं।

व्याख्या:

- अनुचुंबकीय परमाणुओं में कम से कम एक अपूर्ण युग्मित (unpaired) इलेक्ट्रॉन होता है।

- ये अपूर्ण इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं क्योंकि उनका स्पिन परस्पर निरस्त नहीं होता।

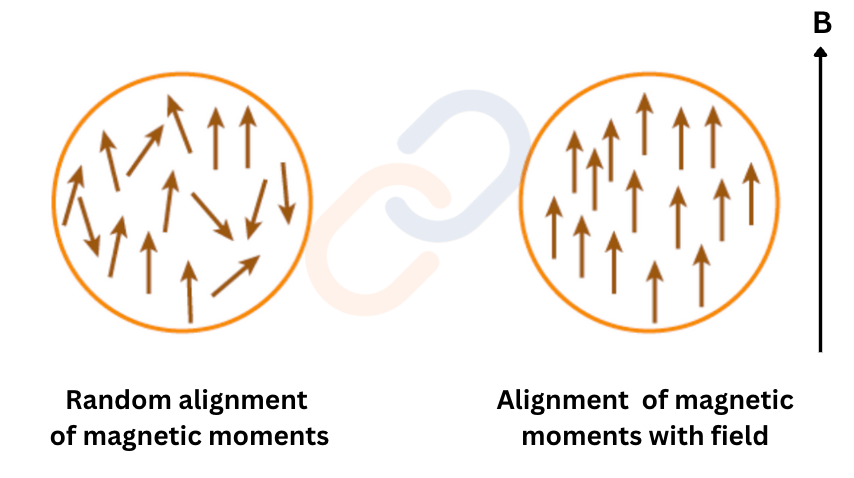

- तापीय गति के कारण ये आघूर्ण अनियमित रूप से उन्मुख रहते हैं, जिससे शुद्ध चुंबकीकरण (net magnetisation) शून्य होता है।

- निम्न तापमान पर ये आघूर्ण बेहतर रूप से एक दिशा में संरेखित होते हैं, जिससे चुंबकीय प्रभाव बढ़ता है।

- जब अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है:

- आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होने का प्रयास करते हैं।

- पदार्थ में क्षेत्र की दिशा में शुद्ध चुंबकीकरण उत्पन्न होता है।

चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव:

- पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि होती है।

- यह प्रभाव अत्यंत क्षीण होता है (10⁻⁵ भागों में एक भाग)।

उदाहरण: एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन (मानक ताप और दाब पर), कॉपर क्लोराइड।

तापमान पर निर्भरता:

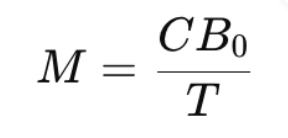

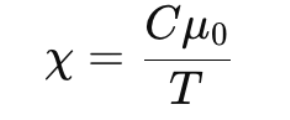

क्यूरी का नियम (Curie’s Law):

- किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीकरण (M), आरोपित चुंबकीय क्षेत्र (B₀) के समानुपाती तथा परम तापमान (T) के व्युत्क्रमानुपाती होता है:

- चुंबकीय प्रवृति (χ) भी इसी नियम का पालन करती है:

- C क्यूरी नियतांक है, जो पदार्थ-विशिष्ट होता है।

- μ₀ निर्वात की चुंबकशीलता है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- जैसे-जैसे तापमान घटता है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, चुंबकीकरण बढ़ता है।

- संतृप्ति (Mₛ): वह अवस्था जब सभी आघूर्ण क्षेत्र के साथ पूर्णतः संरेखित हो जाते हैं। संतृप्ति के बाद क्यूरी का नियम लागू नहीं होता।

लोहचुंबकत्व (Ferromagnetism)

परिभाषा:

- लोहचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा तीव्रता से आकर्षित किए जाते हैं।

- ये पदार्थ सदैव कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं।

व्याख्या:

- अपूर्णित इलेक्ट्रॉन (Unpaired Electrons): लोहचुंबकीय पदार्थों में अनेक अपूर्णित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके कारण उनमें शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण (Magnetic Moment) पाया जाता है।

- विनिमय पारस्परिक क्रिया (Exchange Interaction – क्वांटम प्रभाव): यह एक क्वांटम यांत्रिक बल है जो पास के परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों को एक दिशा में संरेखित कर देता है, भले ही कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित न हो।

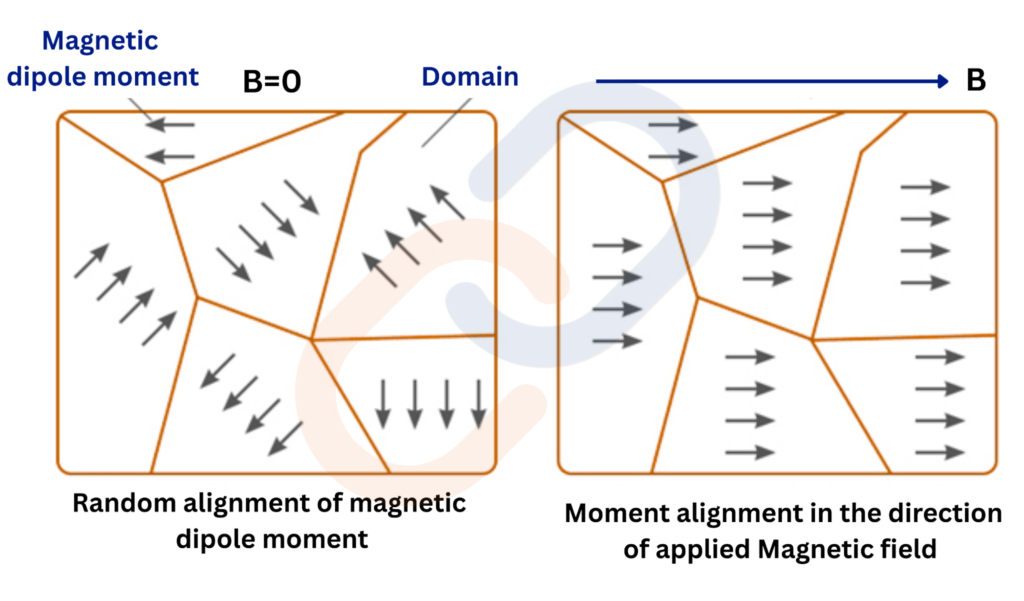

- डोमेन निर्माण (Domain Formation): सूक्ष्म स्तर पर ये पदार्थ छोटे-छोटे क्षेत्रों में बंटे होते हैं जिन्हें चुंबकीय डोमेन (Domains) कहते हैं। प्रत्येक डोमेन में चुंबकीय आघूर्ण समान दिशा में संरेखित होते हैं।

➤ प्रत्येक डोमेन में ~10¹¹ परमाणु होते हैं (आकार ~1 मिमी)।

➤ प्रारंभ में डोमेन की दिशाएं अनियमित होती हैं, इसलिए शुद्ध चुम्बकीकरण नहीं होता।

➤ जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो डोमेन अधिक मात्रा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे पदार्थ चुंबकित हो जाता है। - धारणशीलता (Retentivity / Hysteresis): जब बाह्य क्षेत्र हटा दिया जाता है, तब भी कुछ डोमेन संरेखित रहते हैं, जिससे स्थायी चुंबकत्व बना रहता है।

यह प्रभाव सूक्ष्मदर्शी तथा पाउडर (चूर्ण) निलंबन विधियों द्वारा देखा जा सकता है।

बाह्य क्षेत्र हटाने का प्रभाव:

- कुछ पदार्थों में चुम्बकीकरण बना रहता है

- इन्हें कठोर चुंबकीय पदार्थ (Hard Magnetic Materials) कहते हैं। उदाहरण: ऐल्निको (Alnico), चुंबक पत्थर (Lodestone)

- उपयोग: स्थायी चुंबक, दिक्सूचक आदि।

- कुछ में चुम्बकीकरण समाप्त हो जाता है

- इन्हें कोमल चुंबकीय पदार्थ (Soft Magnetic Materials) कहते हैं। उदाहरण: मृदु लोहा (Soft Iron)

- उपयोग: विद्युत चुंबक, ट्रांसफॉर्मर आदि।

उदाहरण:

- लोहा (Iron), कोबाल्ट (Cobalt), निकल (Nickel), गैडोलिनियम (Gadolinium)

आपेक्षिक चुंबकशीलता:

- लोहचुंबकीय पदार्थों की μᵣ बहुत अधिक (1000 से अधिक) हो सकती है।

तापमान का प्रभाव:

- जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, डोमेन संरचना नष्ट होने लगती है।

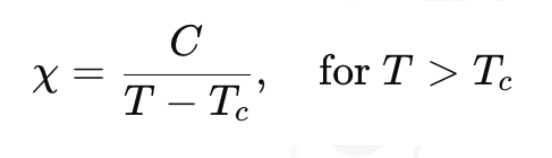

- एक विशिष्ट तापमान पर जिसे क्यूरी तापमान (Tₛ) कहते हैं, लोहचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है।

- यह परिवर्तन धीमे एवं चरण संक्रमण (Phase Transition) के समान होता है।

क्यूरी तापमान से ऊपर:

- प्रवृत्ति संशोधित क्यूरी नियम का पालन करता है:

- जहाँ TC क्यूरी तापमान है।

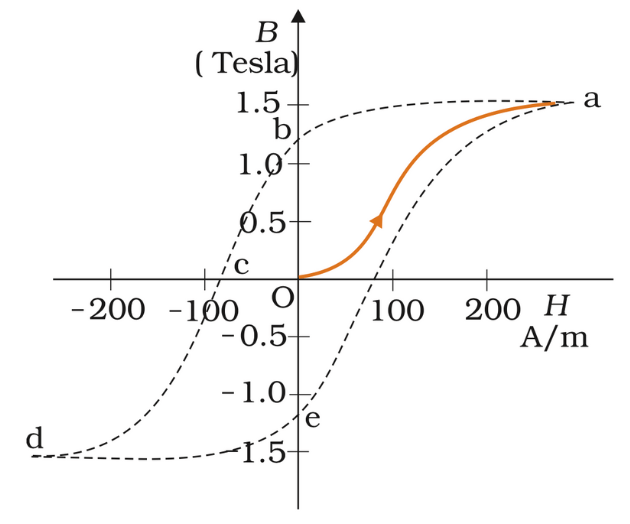

हिस्टीरेसिस (Hysteresis)

चुंबकत्व में, हिस्टीरेसिस उस विलंब (lag) को कहते हैं जो किसी चुंबकीय पदार्थ पर लगाए गए चुंबकन बल (H) और उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र (B या M) के बीच होता है।

चुंबकीय शैथिल्य (हिस्टीरेसिस) (Magnetic Hysteresis):

जब किसी लोहा जैसे लौहचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है और फिर चुंबकीय क्षेत्र को घटाया जाता है:

- पदार्थ तुरंत शून्य चुंबकत्व की स्थिति में नहीं लौटता।

- इसमें कुछ चुंबकत्व बना रहता है — जिसे अवशिष्ट चुंबकत्व (Retentivity) या प्रतिधारण कहते हैं।

- पूरी तरह से विचुम्बकन (demagnetise) करने के लिए विपरीत दिशा में एक क्षेत्र लागू करना पड़ता है — इसे कोर्सिव बल (Coercivity) कहते हैं।

हिस्टीरेसिस लूप (B-H वक्र):

- यह चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता (H) और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व (B) के बीच एक आलेख होता है।

- यह दर्शाता है कि कोई पदार्थ कैसे चुंबकित और विचुंबकित होता है।

- यह रेखीय (Linear) नहीं होता – B और H के बीच संबंध पदार्थ के चुंबकीय इतिहास पर निर्भर करता है।

हिस्टीरेसिस लूप का क्रम :

- Oa: प्रारंभिक चुंबकन → B बढ़ता है और संतृप्ति (Saturation) प्राप्त करता है।

- ab: H को शून्य किया गया → B ≠ 0 बना रहता → अवशिष्ट चुंबकत्व (Retentivity)

- bc: H को उल्टा किया गया → B शून्य होता है → कोर्सिव बल (Coercivity)

- cd: विपरीत संतृप्ति प्राप्त होती है।

- de → ea: चक्र चलता रहता है → वक्र पुनः अपने मार्ग पर नहीं लौटता → यही हिस्टीरेसिस है।

लूप क्षेत्र: प्रति चक्र ऊर्जा हानि (ऊष्मा के रूप में)

हिस्टीरिसिस = डोमेन व्यवहार के कारण B का H के पीछे विलंब।

हिस्टीरिसिस क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह ट्रांसफॉर्मर कोर, मोटर आदि के डिजाइन में महत्वपूर्ण है।

- लूप का क्षेत्रफल = चुम्बकन और विचुम्बकन के दौरान ऊष्मा के रूप में हानि होने वाली ऊर्जा।

- इसे हिस्टीरिसिस हानि कहते हैं

| पदार्थ | हिस्टीरिसिस लूप | उपयोग |

| नरम लोहा | छोटा लूप (कम हानि) | ट्रांसफॉर्मर |

| इस्पात / Steel | बड़ा लूप (उच्च धारणशीलता) | स्थायी चुम्बक |

स्थायी चुंबक (Permanent Magnets)

परिभाषा: वे पदार्थ जो कक्ष तापमान (Room Temperature) पर दीर्घकाल तक लोहचुंबकत्व को बनाए रखते हैं, उन्हें स्थायी चुंबक कहा जाता है।

निर्माण की विधियाँ:

- उत्तर-दक्षिण दिशा में लोहे की छड़ पर हथौड़े से प्रहार करना।

- इस्पात की छड़ को बार चुंबक से बार-बार रगड़ना।

- सर्वश्रेष्ठ विधि:

➤ एक लोहचुंबकीय छड़ को सोलनॉइड (solenoid) के भीतर रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना।

सामग्री की आवश्यकताएँ (Material Requirements):

- उच्च धारणशीलता: ताकि मजबूत चुंबक बने।

- उच्च प्रतिचुंबकीयता (High Coercivity): ताकि चुंबकीय गुण आसानी से न समाप्त हों।

- उच्च चुबंकशीलता: ताकि चुंबकीय क्षेत्र आसानी से पदार्थ में प्रवेश करे।

उदाहरण:

- इस्पात (Steel), ऐल्निको (Alnico), कोबाल्ट इस्पात (Cobalt Steel), टाइकोनल (Ticonal)

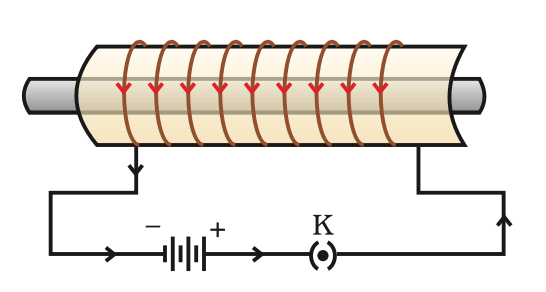

वैद्युत चुंबक (Electromagnets)

निर्माण: सोलनॉइड (solenoid) के भीतर कोमल लोहे (Soft Iron) की कोर रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युतचुंबक बनाए जाते हैं।

आवश्यक गुणधर्म (Properties Required):

- उच्च चुबंकशीलता: तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके।

- न्यून धारणशीलता: चुंबकीय प्रभाव को आसानी से बंद किया जा सके।

अनुप्रयोग (Applications):

- विद्युत घंटियाँ, लाउडस्पीकर, टेलीफोन के डायाफ्राम, भारी लोहे और इस्पात के टुकड़े उठाने हेतु क्रेन

परिवर्ती धारा (AC) अनुप्रयोगों में चुंबकीय पदार्थ

- उपयोग: ट्रांसफॉर्मर, टेलीफोन डायाफ्राम आदि।

- सामग्री की आवश्यकताएँ:

- संकुचित हिस्टीरेसिस लूप: ताकि ऊर्जा की हानि न्यूनतम हो।

- उच्च रोधिता: भंवर धारा (Eddy Current) की हानियाँ कम करने के लिए।

विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव

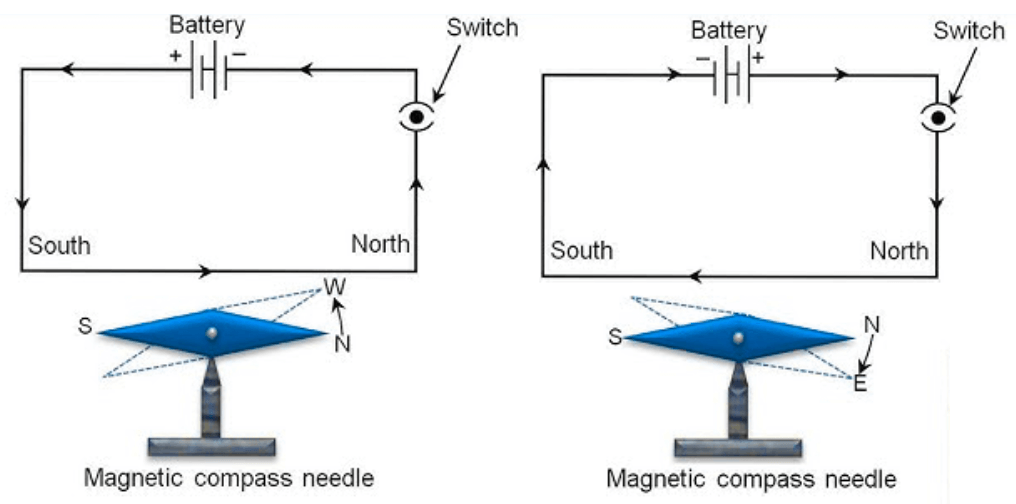

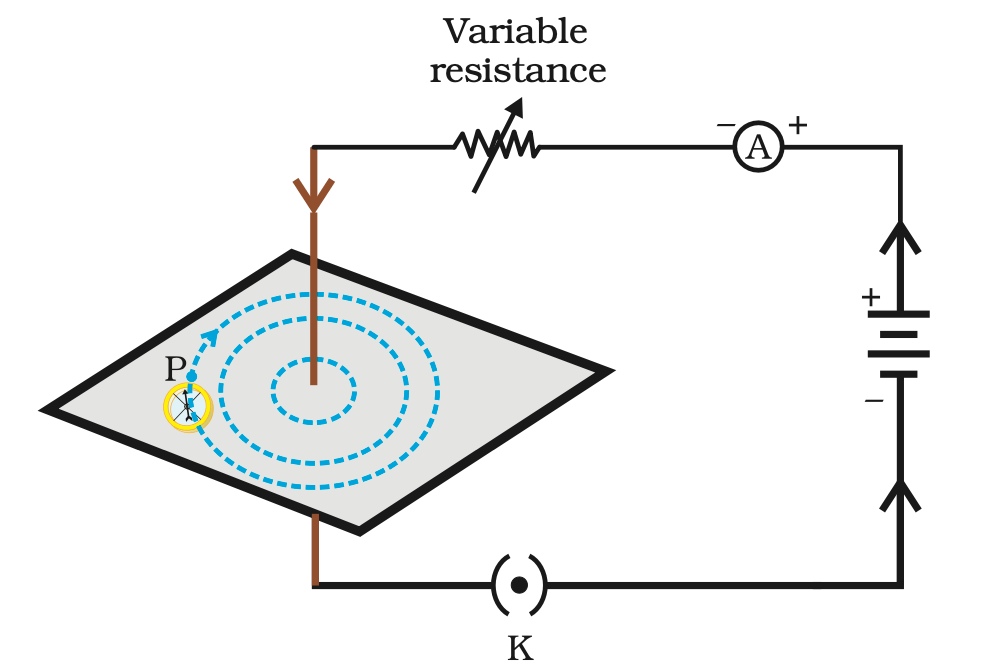

एर्स्टेड का प्रयोग (Oersted’s Experiment)

विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव की खोज

पृष्ठभूमि:

1820 से पहले विद्युत और चुंबकत्व को दो भिन्न और असंबद्ध घटनाएँ माना जाता था।

हांस क्रिश्चियन एर्स्टेड का अवलोकन:

- जब एक विद्युत धारा वहन करने वाले तार को एक दिशा सूचक सुई (कम्पास) के पास रखा गया, तो सुई विचलित हो गई।

- जैसे ही धारा की दिशा बदली गई, सुई का विचलन भी उलट गया।

यह प्रयोग विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध का पहला प्रमाण था।

“विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है” ➡ यही सिद्धांत विद्युत-चुंबकत्व (Electromagnetism) का आधार बना।

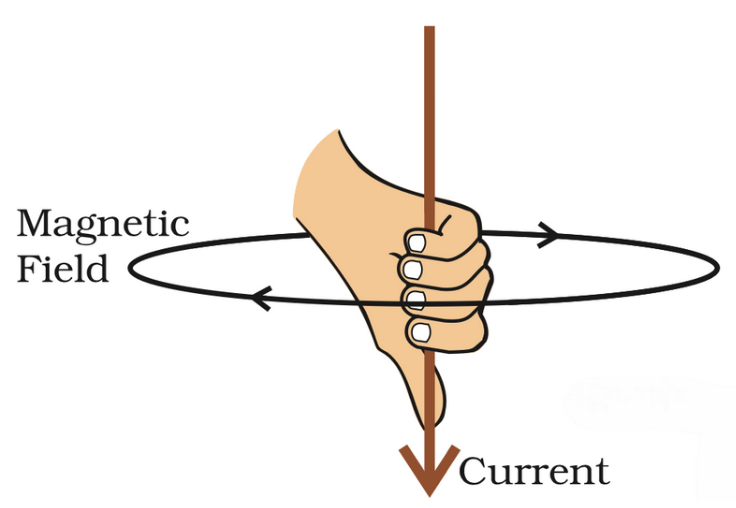

दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम (Right-Hand Thumb Rule)

चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने का नियम

- यदि आप सीधे विद्युत धारा वहन करने वाले चालक को अपने दाएँ हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अँगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर इशारा करे,

तो आपकी अँगुलियाँ उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में मुड़ेंगी। - यह नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में सहायक होता है — ➡ सीधे तारों (Straight wires) के लिए ➡ वृत्ताकार लूप (Circular loops) के लिए ➡ सोलिनॉयड (Solenoids) के लिए

धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र

1. सीधा चालक (तार)

- पैटर्न: चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ चालक के चारों ओर सहकेन्द्र वृत्तों के रूप में बनती हैं।

- धारा का प्रभाव:

⬆️ धारा बढ़े → ⬆️ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता

⬇️ धारा घटे → ⬇️ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता - दूरी का प्रभाव:

⬆️ चालक से दूरी बढ़े → ⬇️ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता

2. वृत्तीय लूप (Circular Loop)

- पैटर्न: चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ लूप के पास वृत्ताकार होती हैं, परंतु केंद्र में लगभग सीधी हो जाती हैं।

- क्षेत्र की दिशा: सभी लूप खंडों के कारण केंद्र में दिशा एक जैसी होती है (दिशा जानने के लिए दायाँ हाथ नियम प्रयोग करें)।

- चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने वाले कारक:

- धारा (I) बढ़ाना

- लूप का त्रिज्या घटाना

- लूप की संख्या बढ़ाना

- अधिक लूप (n) → अधिक तीव्र क्षेत्र

- केंद्र पर क्षेत्र = एकल लूप से n गुना

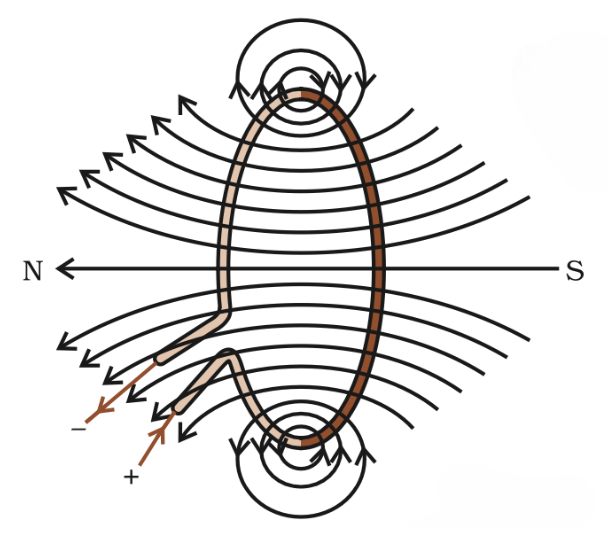

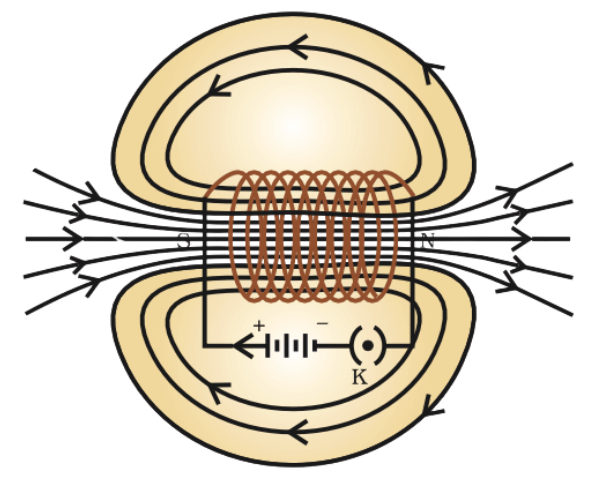

3. सोलनॉयड (Solenoid)

- परिभाषा: एक बेलनाकार आकार में कई वृत्तीय कुंडलियों से बनी इंसुलेटेड तार की कुंडली।

- क्षेत्र पैटर्न: एक बार चुंबक जैसा:

- अंदर: क्षेत्र रेखाएँ समानांतर और सीधी होती हैं → समान रूप से वितरित चुंबकीय क्षेत्र

- छोरों पर: उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं

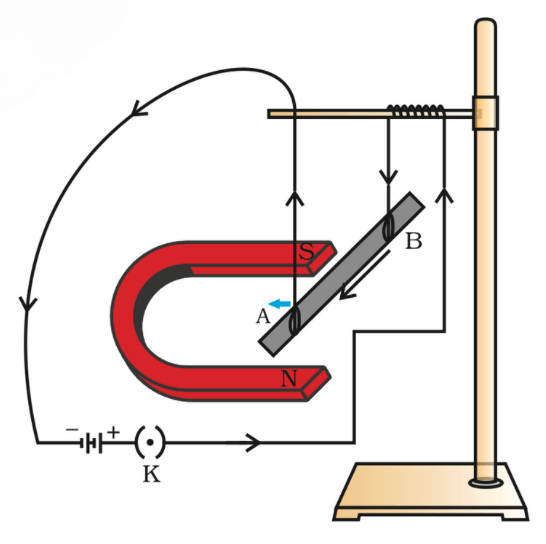

विद्युत-धारा-वाहक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल

जब किसी विद्युत-धारा-वाहक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है।

यह बल चालक में प्रवाहित होने वाले गतिमान आवेशों (इलेक्ट्रॉनों) और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है।

💡 यह सिद्धांत इलेक्ट्रिक मोटर, स्पीकर तथा अनेक औद्योगिक यंत्रों की कार्यप्रणाली का आधार है।

आंद्रे मेरी ऐंपियर का कथन: यदि एक विद्युत-धारा-वाहक चालक किसी चुम्बक पर बल लागू कर सकता है,तो चुम्बक भी चालक पर उतना ही परंतु विपरीत दिशा में बल लगाता है (न्यूटन का तृतीय नियम)।

प्रेक्षण:

जब एक विद्युत-धारा-वाहक छड़ (जैसे एल्युमिनियम की) को चुम्बक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है:

- छड़ में गति देखी जाती है, जो यह दर्शाती है कि उस पर कोई बल कार्य कर रहा है।

- यदि विद्युत धारा की दिशा को उलट दिया जाए, तो बल की दिशा भी उलट जाती है।

- इसी प्रकार, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदला जाए, तो बल की दिशा पुनः उलट जाती है।

📌 निष्कर्ष: बल की दिशा दो बातों पर निर्भर करती है:

- विद्युत धारा की दिशा

- चुंबकीय क्षेत्र की दिशा

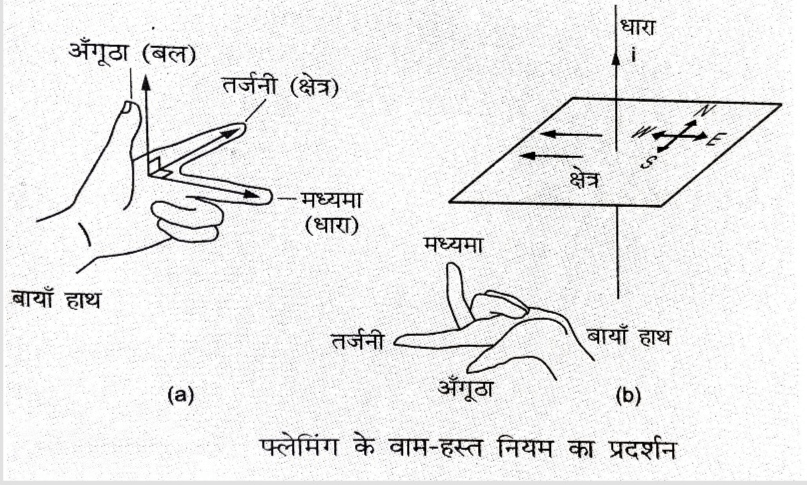

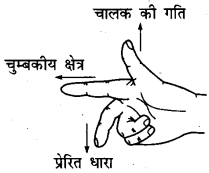

बल की दिशा: फ्लेमिंग का बांया हाथ नियम (Fleming’s Left-Hand Rule)

अपना बायां हाथ फैलाएं और तीनों अंगुलियों को इस प्रकार रखें कि वे एक-दूसरे के लंबवत (90°) हों:

- अंगूठा (Thumb) → चालक की गति या बल की दिशा दर्शाता है।

- तर्जनी (Forefinger) → चुंबकीय क्षेत्र की दिशा (उत्तर से दक्षिण) दर्शाती है।

- मध्यमा (Middle Finger) → विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है।

तीनों दिशाएं एक-दूसरे के लंबवत होती हैं।

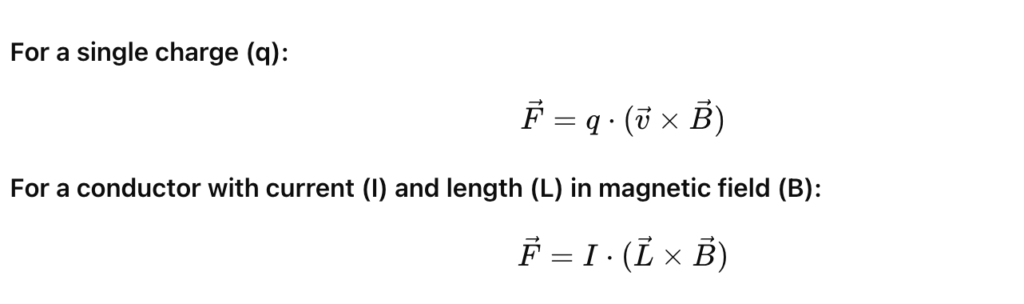

लोरेंज बल: तर्क और व्याख्या

विद्युत धारा का अर्थ है आवेशों (इलेक्ट्रॉनों) का प्रवाह। जब ये आवेश किसी चुम्बकीय क्षेत्र में गति करते हैं, तो उन पर एक बल कार्य करता है, जिसे लोरेंज बल कहते हैं।

एकल आवेश के लिए चुम्बकीय बल:

जहाँ:

- F = चुम्बकीय बल (सदिश)

- I = आवेश (कूलॉम)

- L = आवेश का वेग (सदिश)

- B = चुम्बकीय क्षेत्र (टेस्ला)

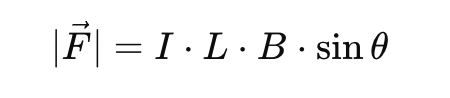

लोरेंज बल का परिमाण:

जहाँ:

- θ = धारा की दिशा और चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण

वास्तविक विश्व में अनुप्रयोग:

| अनुप्रयोग | विवरण |

| विद्युत मोटर | चुम्बकीय क्षेत्र में कुंडलियों पर लोरेंज बल के कारण कुंडलियाँ घूमती हैं। |

| लाउडस्पीकर | चुम्बकीय क्षेत्र में कुंडली पर कार्य करने वाला बल कंपन उत्पन्न करता है। |

| गैल्वेनोमीटर | चुम्बकीय क्षेत्र में कुंडली पर बल के कारण सुई विक्षेपित होती है। |

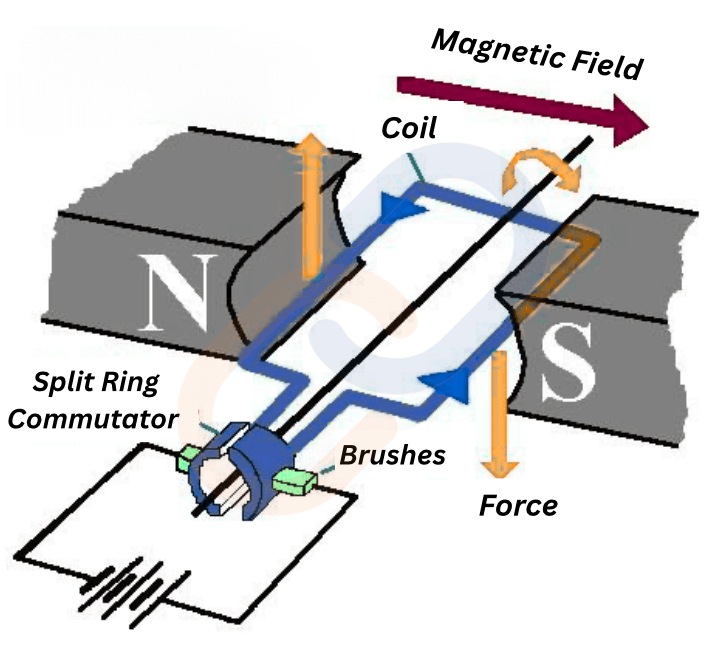

व्यावहारिक अनुप्रयोग: विद्युत मोटर

विद्युत मोटर क्या है?

विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है।

यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया धारावाही चालक एक बल का अनुभव करता है।

आधारभूत सिद्धांत:

- विद्युत मोटर लोरेंज बल और फ्लेमिंग के वाम-हस्त नियम पर आधारित है।

जब किसी तार में चुम्बकीय क्षेत्र के अंदर धारा प्रवाहित होती है:

- तार का एक सिरा ऊपर की ओर धकेला जाता है।

- दूसरा सिरा नीचे की ओर धकेला जाता है।

→ इससे एक घूर्णन गति उत्पन्न होती है।

मुख्य अवयव:

| अवयव | कार्य |

| आर्मेचर (कुंडली) | आयताकार तार का लूप, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। |

| चुम्बक (क्षेत्र) | एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र प्रदान करते हैं (आमतौर पर स्थायी चुम्बक या विद्युत चुम्बक)। |

| स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर | प्रत्येक अर्ध-चक्कर पर धारा की दिशा को उलटता है, ताकि कुंडली घूमती रहे। |

| ब्रश | बैटरी से घूर्णनशील कुंडली तक विद्युत का संचालन करते हैं। |

| विद्युत स्रोत (बैटरी) | कुंडली को धारा प्रदान करता है। |

यह कैसे कार्य करता है – चरणबद्ध विवरण:

- प्रवाह कुंडली में प्रवाहित होता है: विद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित की जाती है।

- कुंडली में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्यक्रिया करती है, जिसके परिणामस्वरूप कोइल पर एक बल कार्य करता है।

- इस बल के कारण कोइल का एक सिरा ऊपर की ओर धकेला जाता है और दूसरा सिरा नीचे की ओर, जिससे कुंडली में घूर्णन प्रारंभ हो जाता है।

- विभक्त वलय संनियंत्रक (स्प्लिट-रिंग कम्यूटेटर): प्रत्येक अर्ध-घूर्णन के पश्चात विभक्त वलय संनियंत्रक धारा की दिशा को उलट देता है।

- धारा की दिशा बदलने के बावजूद कुंडली का घूर्णन उसी दिशा में निरंतर जारी रहता है।

विद्युत मोटर के उपयोग: पंखे और मिक्सर, वाशिंग मशीन, विद्युत वाहन, रेलगाड़ियाँ, लिफ्ट और एस्केलेटर

चिकित्सा में चुम्बकत्व

- विद्युत धारा हमेशा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है।

- मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से कमजोर विद्युत धाराएँ प्रवाहित होती हैं। ये आयन धाराएँ अत्यंत कमजोर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, जो पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र की तुलना में लगभग एक अरब गुना कमजोर होते हैं।

- उदाहरण: जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं, तो तंत्रिका संकेत (नर्व इंपल्स) मांसपेशियों तक भेजे जाते हैं। ये संकेत अस्थायी चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं।

चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले प्रमुख अंग: हृदय, मस्तिष्क।

- ये अंग मापने योग्य चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं।

- शरीर के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र का महत्व: शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाले चुम्बकीय क्षेत्र आंतरिक अंगों की छवियाँ (इमेज) बनाने का आधार प्रदान करते हैं।

- चिकित्सकीय उपयोग: एमआरआई (चुम्बकीय अनुनाद इमेजिंग):

- एमआरआई शरीर के चुम्बकीय क्षेत्रों का उपयोग करके आंतरिक अंगों की विस्तृत छवियाँ बनाता है।

- इन छवियों का उपयोग रोगों और चिकित्सकीय स्थितियों के निदान के लिए किया जाता है

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction)

हम पहले ही देख चुके हैं कि विद्युत धारा चुम्बकत्व उत्पन्न कर सकती है — एक धारा-वाहक तार चुम्बकीय क्षेत्र बनाता है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी संभव है? क्या चुम्बकत्व विद्युत उत्पन्न कर सकता है?

उत्तर है हाँ — और यह क्रांतिकारी विचार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। यह विद्युत उत्पादन का आधारभूत सिद्धांत है, जिसकी खोज माइकल फैराडे ने 1831 में की थी।

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है?

- विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी चालक में परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल (EMF) उत्पन्न होता है।

संकल्पना:

- यदि आप किसी कुंडली के पास चुम्बक को गति देते हैं या चुम्बक के सापेक्ष कुंडली को गति देते हैं, तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह प्रक्रिया बिना किसी बैटरी के होती है।

फैराडे के प्रयोग (खोज)

माइकल फैराडे ने कई प्रयोग किए:

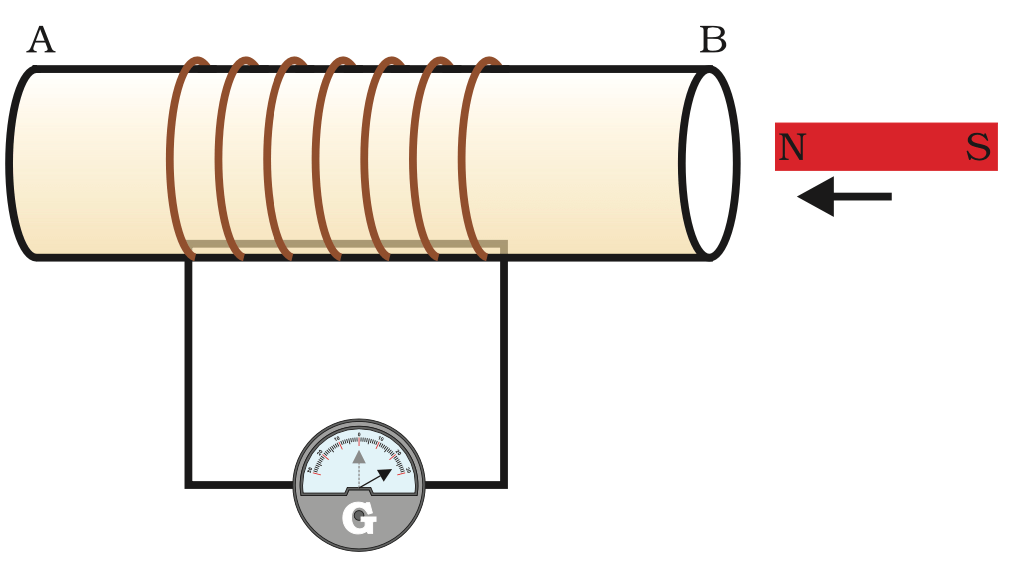

- प्रयोग 1: एक कुंडली को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया। जब चुम्बक को कुंडली की ओर या उससे दूर ले जाया गया, तो गैल्वेनोमीटर की सुई विचलित हुई।

- प्रयोग 2: यदि चुम्बक को स्थिर रखा गया → कोई विचलन नहीं हुआ।

- प्रयोग 3: यदि कुंडली को गति दी गई और चुम्बक को स्थिर रखा गया → सुई में विचलन फिर भी हुआ।

निष्कर्ष: चुम्बक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है।

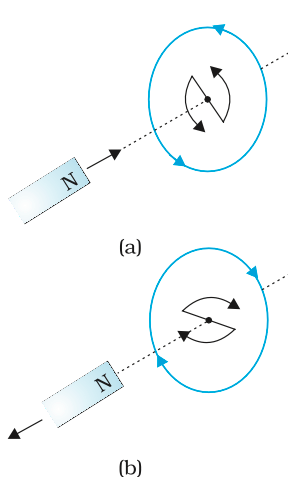

फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम

प्रथम नियम:

- जब भी किसी कुंडली से संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल (EMF) प्रेरित होता है। यदि कुंडली एक बंद परिपथ का हिस्सा है, तो धारा भी प्रवाहित होती है।

- चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन ⇒ प्रेरित EMF

द्वितीय नियम:

- प्रेरित EMF का परिमाण चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है।

जहाँ:

- ϕ = चुम्बकीय फ्लक्स = B⋅A⋅cos(θ)

- ऋणात्मक चिह्न लेंज के नियम से आता है। यह दर्शाता है कि प्रेरित EMF चुम्बकीय फ्लक्स (Φ) में परिवर्तन का विरोध करता है।

लेन्ज का नियम: संरक्षण कार्यरत

- प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसने इसे उत्पन्न किया।

ऋणात्मक चिह्न क्यों? ⛔

- यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा का संरक्षण होता है। यदि प्रेरित धारा चुम्बकीय परिवर्तन का समर्थन करती, तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करती।

- उदाहरण: जब एक चुम्बक को कुंडली की ओर धकेला जाता है, तो कुंडली एक प्रतिकर्षी चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो इस धक्का का विरोध करता है।

लेन्ज का नियम क्या है?

लेन्ज का नियम हमें उस प्रेरित धारा की दिशा बताता है जो कुंडली में चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है।

कथन:

प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है जिसने इसे उत्पन्न किया।

यह नियम हेनरिक लेन्ज (1834) के नाम पर है।

ऋणात्मक चिह्न क्यों? ⛔

- यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा का संरक्षण होता है। यदि प्रेरित धारा चुम्बकीय परिवर्तन का समर्थन करती, तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करती।

- उदाहरण: जब एक चुम्बक को कुंडली की ओर धकेला जाता है, तो कुंडली एक प्रतिकर्षी चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो इस धक्का का विरोध करता है।

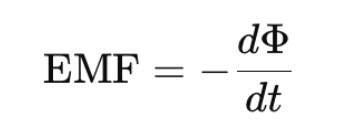

यह कैसे कार्य करता है – एक उदाहरण

कल्पना करें कि एक दंड चुम्बक कुंडली की ओर बढ़ रहा है:

स्थिति 1: उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर बढ़ता है

- चुम्बकीय फ्लक्स बढ़ता है।

- कुंडली ऐसी धारा उत्पन्न करती है जो इस वृद्धि का विरोध करती है।

- इसलिए यह उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करती है, जो आने वाले चुम्बक को प्रतिकर्षित करता है।

- धारा वामावर्त दिशा (चुम्बक की ओर से देखने पर) में प्रवाहित होती है।

स्थिति 2: उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर जाता है

- चुम्बकीय फ्लक्स घटता है।

- कुंडली ऐसी धारा उत्पन्न करती है जो इस कमी का विरोध करती है।

- यह दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करती है, जो दूर जा रहे चुम्बक को आकर्षित करता है।

- धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है।

प्रेरित EMF को प्रभावित करने वाले कारक

- गति की तीव्रता: परिवर्तन जितना तेज, EMF उतना अधिक।

- चुम्बक की प्रबलता: प्रबल चुम्बक = अधिक फ्लक्स।

- कुंडली में फेरों की संख्या: अधिक फेरे = अधिक EMF।

- लूप का क्षेत्रफल: बड़ा क्षेत्रफल = अधिक फ्लक्स परिवर्तन।

- कोण: 90° पर अधिकतम प्रेरण।

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रकार

- गतिज प्रेरण: चालक स्थिर चुम्बकीय क्षेत्र में गति करता है।

- स्थैतिक प्रेरण: स्थिर कुंडली के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र बदलता है।

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अनुप्रयोग

- विद्युत जनरेटर: यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

- ट्रांसफार्मर: पारस्परिक प्रेरण द्वारा वोल्टेज स्तर बदलता है।

- प्रेरण चूल्हा (इंडक्शन स्टोव): भँवर (eddy) धाराओं द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करता है।

- स्पीडोमीटर, क्रेडिट कार्ड सेंसर, वायरलेस चार्जर: सभी इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं।

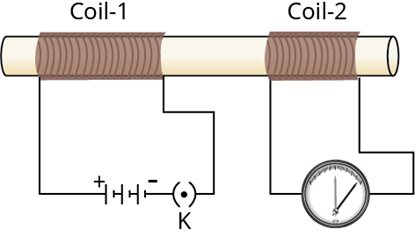

दो कुंडलियों के बीच विद्युत चुम्बकीय प्रेरण

- कुंडली-1 (प्राथमिक): धारा-वाहक कुंडली (बैटरी से जुड़ी)।

- कुंडली-2 (द्वितीयक): पास में स्थित कुंडली, गैल्वेनोमीटर से जुड़ी।

जब कुंडली-1 में धारा शुरू या बंद की जाती है, तो कुंडली-2 में गैल्वेनोमीटर सुई विचलन दर्शाता है।

क्यों?

कुंडली-1 में धारा परिवर्तन → चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन → कुंडली-2 में प्रेरित धारा।

फ्लेमिंग का दायाँ-हाथ नियम (जनरेटर के लिए)

यह नियम तब उपयोग किया जाता है जब किसी चालक के चुम्बकीय क्षेत्र में गति करने पर प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करनी हो।

अपने दाएँ हाथ का उपयोग करें:

- तर्जनी: चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा (N to S)

- अँगूठा: चालक की गति की दिशा

- मध्यमा: प्रेरित धारा की दिशा

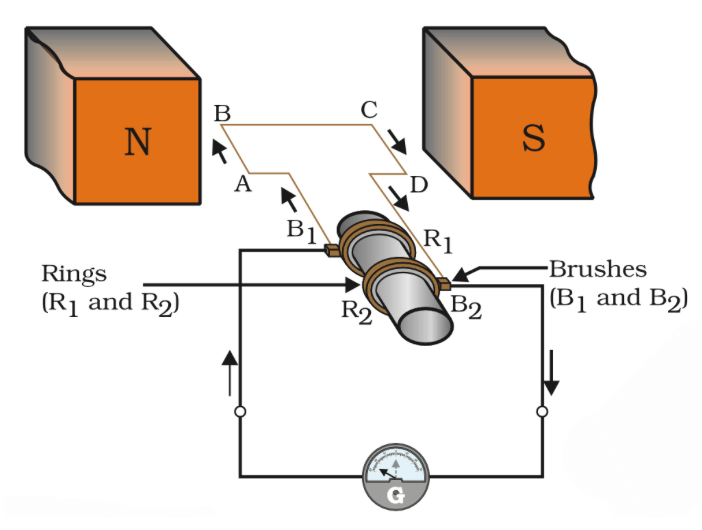

विद्युत जनरेटर (डायनमो)

विद्युत जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

- जब एक कुंडली चुम्बकीय क्षेत्र में घूमती है, तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है।

प्रत्यावर्ती धारा (AC) जनरेटर की संरचना

| भाग | कार्य |

| कुंडली (ABCD) | चुम्बकीय क्षेत्र में घूमकर धारा प्रेरित करती है। |

| स्थायी चुम्बक | चुम्बकीय क्षेत्र प्रदान करता है। |

| वलय (R1 और R2) | कुंडली के सिरों से जुड़े; इसके साथ घूमते हैं। |

| ब्रश (B1 और B2) | वलयों को स्पर्श करते हैं और धारा को बाह्य परिपथ में स्थानांतरित करते हैं। |

| धुरी | कुंडली को यांत्रिक रूप से घुमाती है। |

| गैल्वेनोमीटर | धारा की उपस्थिति और दिशा दर्शाता है। |

यह कैसे कार्य करता है (चरण-दर-चरण):

- कुंडली (आर्मेचर) को यांत्रिक रूप से घुमाया जाता है (जल टरबाइन, पवन, भाप आदि द्वारा)।

- जैसे ही कुंडली चुम्बकीय ध्रुवों के बीच घूमती है, इसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र बदलता है।

- यह परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करता है (फैराडे का नियम)।

- प्रेरित धारा को स्लिप रिंग और ब्रश के माध्यम से बाहर निकाला जाता है।

- प्रत्येक अर्ध-घूर्णन में धारा की दिशा बदलती है — इस प्रकार हमें प्रत्यावर्ती धारा (AC) प्राप्त होती है।

- पहले अर्ध-घूर्णन में धारा B2 → B1 (दिशा: ABCD) की ओर प्रवाहित होती है।

- अगले अर्ध-घूर्णन में दिशा उलट जाती है: B1 → B2 (दिशा: DCBA)।

प्रत्यावर्ती धारा (AC)

- समान समय अंतराल के बाद दिशा बदलती है।

- भारत में AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, अर्थात् यह प्रत्येक 1/100 सेकंड में दिशा बदलती है।

दिष्ट धारा (DC) कैसे प्राप्त करें?

- दो पूर्ण वलयों के बजाय खंडित वलय (स्प्लिट रिंग) कम्यूटेटर का उपयोग करें।

- इससे धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है।

- इस प्रकार का जनरेटर दिष्ट धारा जनरेटर (DC Generator) कहलाता है।

| विशेषता | प्रत्यावर्ती धारा (AC) | दिष्ट धारा (DC) |

| दिशा | समय-समय पर दिशा परिवर्तित होती है। | केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है |

| स्रोत | AC जनरेटर | DC जनरेटर / बैटरी |

| संप्रेषण | आसान और कम ऊर्जा हानि | कठिन और अधिक हानि |

| उपयोग | घर, उद्योग (AC आपूर्ति) | इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी |

AC के DC पर लाभ

- लंबी दूरी तक संप्रेषण आसान और सस्ता।

- ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

- लगभग सभी विद्युत संयंत्रों में उपयोग।

- AC जनरेटर = पूर्ण वलय (full rings) → धारा की दिशा बदलती है।

- DC जनरेटर = खंडित वलय ( split rings) → धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है।

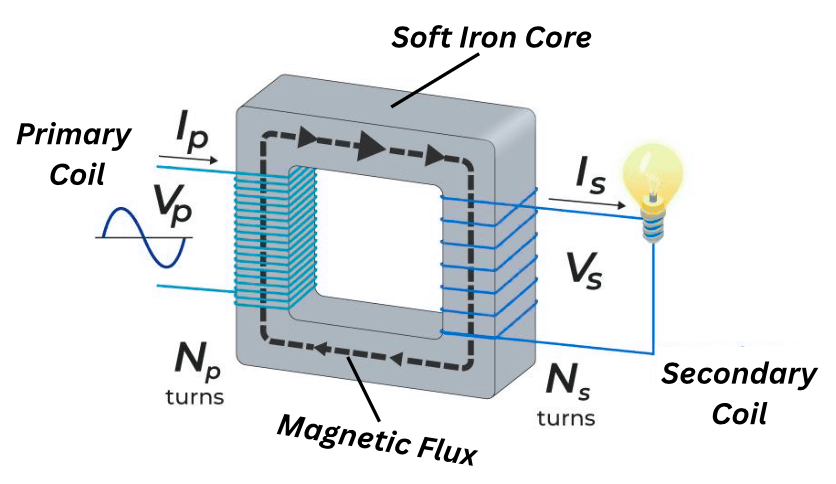

ट्रांसफार्मर

ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा (AC) के वोल्टेज (विभवांतर) को बदलता है।

- यह वोल्टेज को बढ़ा (स्टेप-अप) या घटा (स्टेप-डाउन) सकता है।

- ट्रांसफार्मर केवल AC पर कार्य करता है, DC पर नहीं।

ट्रांसफार्मर के तीन मुख्य भाग:

- कोर: नरम लोहे का बना, चुम्बकीय क्षेत्र के लिए पथ प्रदान करता है।

- प्राथमिक कुंडली: AC इनपुट से जुड़ी।

- द्वितीयक कुंडली: आउटपुट से जुड़ी।

दोनों कुंडलियाँ एक ही लोहे के कोर पर लपेटी जाती हैं, परंतु विद्युतीय रूप से पृथक होती हैं।

ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है? (सिद्धांत)

यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है:

- प्राथमिक कुंडली में AC प्रवाहित होने से लोहे के कोर में परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।

- यह परिवर्तनशील क्षेत्र द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरता है।

- इससे द्वितीयक कुंडली में AC वोल्टेज प्रेरित होता है।

इस प्रक्रिया को पारस्परिक प्रेरण कहते हैं।

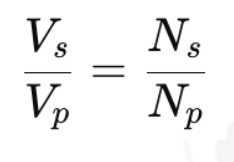

ट्रांसफार्मर सूत्र (फेरों का अनुपात)

जहाँ:

- Vs = द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज

- Vp = प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज

- Ns = द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या

- Np = प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या

स्टेप-अप बनाम स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर

| प्रकार | वोल्टेज | धारा | फेरे |

| स्टेप-अप | बढ़ता है | घटता है | Ns>Np |

| स्टेप-डाउन | घटता है | बढ़ता है | Ns<Np |

ट्रांसफार्मर के उपयोग

- विद्युत संयंत्रों में उच्च वोल्टेज पर विद्युत संप्रेषण के लिए (स्टेप-अप)

- घरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में वोल्टेज कम करने के लिए (स्टेप-डाउन)

- मोबाइल चार्जर, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज आदि में

- वोल्टेज स्टेबलाइजर और एडाप्टर में

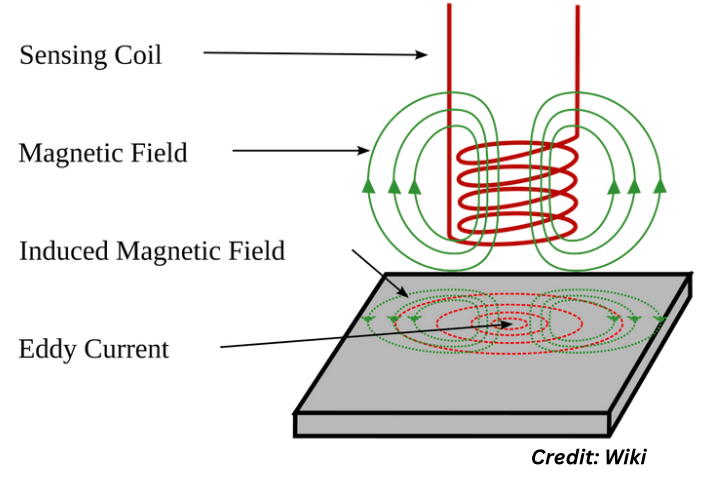

भँवर धाराएँ (Eddy Current)

भँवर धाराएँ वे चक्रीय धाराएँ (बिजली के छोटे-छोटे भँवरों की तरह) हैं जो किसी चालक में तब प्रेरित होती हैं जब उसे परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है।

इन्हें भँवर धाराएँ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पदार्थ के अंदर गोलाकार (पानी में भँवरों की तरह) प्रवाहित होती हैं।

भँवर धाराएँ कैसे उत्पन्न होती हैं?

जब कोई ठोस चालक (जैसे धातु की प्लेट) परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है:

- चुम्बकीय क्षेत्र चालक के बॉडी के अंदर चक्रीय धाराएँ प्रेरित करता है (केवल सतह पर नहीं)।

- ये प्रेरित धाराएँ वृत्ताकर होती हैं और चुम्बकीय क्षेत्र के परिवर्तन का विरोध करती हैं (लेन्ज के नियम के अनुसार)।

वास्तविक जीवन में उदाहरण

- ट्रेनों और रोलर कोस्टर में विद्युत ब्रेक: चुम्बकीय क्षेत्र पहियों या प्लेटों में भँवर धाराएँ प्रेरित करते हैं, जो विपरीत बल उत्पन्न कर ट्रेन को धीमा करते हैं।

- धातु संसूचक (मेटल डिटेक्टर): भँवर धाराओं का उपयोग छिपी धातु वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है।

भँवर धाराओं की हानियाँ

- ये ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में नष्ट करती हैं।

- ट्रांसफार्मर कोर, विद्युत मोटर आदि में अवांछित तापन का कारण बनती हैं।

भँवर धाराओं को कम करने का उपाय

- लेमिनेटेड कोर (पतली धातु की चादरों को परस्पर इन्सुलेशन के साथ जोड़कर) का उपयोग करें। इससे भँवर धाराओं के चक्र टूट जाते हैं और ऊर्जा हानि कम होती है।

घरेलू विद्युत परिपथ

हम मुख्य आपूर्ति लाइन से विद्युत शक्ति प्राप्त करते हैं, जो या तो ओवरहेड केबलों या भूमिगत तारों के माध्यम से आती है। यह आपूर्ति:

- प्रत्यावर्ती धारा (AC)

- वोल्टेज = 220 वोल्ट (भारत में)

परिपथ में तार: कौन क्या करता है?

| तार का प्रकार | रंग कोड | कार्य |

| लाइव तार | लाल या भूरा | घर में धारा लाता है (सक्रिय तार) |

| न्यूट्रल तार | काला या नीला | धारा को आपूर्ति में वापस लौटाता है (परिपथ पूर्ण करता है) |

| अर्थ तार | हरा | सुरक्षा तार: अतिरिक्त/रिसाव धारा को पृथ्वी में ले जाता है |

अर्थ तार (Earth Wire): आपका सुरक्षा जाल

- पृथ्वी में दबी धातु की प्लेट से जुड़ा।

- लोहा, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर जैसे उपकरणों के धातु बॉडी से जुड़ा।

- यदि त्रुटिपूर्ण वायरिंग या आंतरिक दोष के कारण धारा रिसती है, तो अर्थ तार उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी में ले जाता है।

- उपयोगकर्ता को विद्युत झटके से बचाता है।

उपकरण समानांतर में क्यों जुड़े होते हैं?

- प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज (220 वोल्ट) मिलता है।

- इन्हें स्वतंत्र रूप से चालू/बंद किया जा सकता है।

- यदि एक उपकरण खराब हो, तो अन्य कार्य करते रहते हैं।

- इसलिए सभी घरेलू उपकरण समानांतर में जुड़े होते हैं, श्रेणी में नहीं।

विद्युत फ्यूज

- फ्यूज एक पतला तार होता है, जो आसानी से पिघलने वाली धातु से बना होता है और अत्यधिक धारा प्रवाह पर पिघल जाता है।

कार्य:

- अतिभारण रोकता है: जब एक ही सॉकेट पर कई उपकरण उपयोग किए जाते हैं।

- शॉर्ट सर्किट रोकता है: जब लाइव और न्यूट्रल तार गलती से स्पर्श करते हैं।

- पिघलकर परिपथ को तोड़ता है और खतरनाक धारा के प्रवाह को रोकता है।

वास्तविक जीवन में वैद्युत चुम्बकों के उपयोग

विद्युत चुम्बकों को विशेष क्या बनाता है?

- इनका चुम्बकीय क्षेत्र अस्थायी होता है — यह केवल धारा प्रवाह के दौरान प्रकट होता है।

- धारा या कुंडली के फेरों की संख्या बदलकर प्रबलता को नियंत्रित किया जा सकता है।

- धारा की दिशा बदलकर ध्रुवता को उलटा जा सकता है।

विद्युत चुम्बकों के प्रमुख वास्तविक जीवन अनुप्रयोग

MRI मशीनें (चिकित्सीय इमेजिंग)

- MRI = मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग

- एक शक्तिशाली विद्युत चुम्बक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।

- रोगी को इस क्षेत्र में रखा जाता है।

- शरीर में हाइड्रोजन परमाणु क्षेत्र के साथ संरेखित होते हैं।

- रेडियो तरंगें इस संरेखण को विचलित करती हैं।

- परमाणु सामान्य स्थिति में लौटते समय संकेत उत्सर्जित करते हैं → इन्हें चित्रों में संसाधित किया जाता है।

- विद्युत चुम्बक का लाभ: स्कैनिंग के बाद बंद किया जा सकता है। स्थायी चुम्बकों से सुरक्षित।

स्क्रैप धातु उठाने के लिए क्रेन

- क्रेन से जुड़ा बड़ा विद्युत चुम्बक।

- धारा प्रवाह पर → चुम्बक चालू → धातु को आकर्षित करता है।

- धारा बंद करने पर → धातु गिर जाती है।

विद्युत घंटियाँ और बजर

- स्विच दबाने पर परिपथ पूर्ण होता है → कुंडली में धारा प्रवाहित होती है → विद्युत चुम्बक बनता है।

- चुम्बक एक स्ट्राइकर को आकर्षित करता है → घंटी से टकराता है।

- संपर्क टूटता है → परिपथ खुलता है → स्ट्राइकर वापस जाता है → चक्र तेजी से दोहराया जाता है = भिनभिनाहट की ध्वनि।

मैग्लेव ट्रेनें (चुम्बकीय उत्तोलन)

- उपयोग: अति तीव्र गति की ट्रेनें जो चुम्बकों द्वारा पटरी के ऊपर तैरती हैं।

- कार्यप्रणाली:

- शक्तिशाली विद्युत चुम्बक ट्रेन को उठाते और आगे बढ़ाते हैं।

- कोई घर्षण नहीं = सुगम और तीव्र यात्रा (कुछ मामलों में 600 किमी/घंटा तक)।

- चुम्बकों के बीच प्रतिकर्षण का उपयोग कर ट्रेन को तैराया जाता है।

स्पीकर और हेडफोन

- उपयोग: विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए।

- डायफ्राम (शंकु) से जुड़ा विद्युत चुम्बक।

- धारा बदलने पर चुम्बक कंपन करता है → डायफ्राम हिलता है → हवा कंपन करती है → ध्वनि तरंगें।

- उपयोग: प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र नरम लोहे को चुम्बकित कर विद्युत चुम्बक बनाता है।

FAQ (Previous year questions)

विद्युतचुंबकीय (EM) तरंगों की प्रकृति:

अनुप्रस्थ प्रकृति: EM तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के और प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं।

आत्मनिर्भर गति: EM तरंगें मुक्त स्थान में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के आत्मनिर्भर दोलन हैं, जिनके प्रसार के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।

विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम: यह आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या ऊर्जा के आधार पर सभी ईएम तरंगों को शामिल करता है।

स्थिर गति: EM तरंगें निर्वात में प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं c = 3.00×10^8 m/s, अन्य माध्यमों में कम गति के साथ।

ऊर्जा संचरण: ऊर्जा संचारित करने, संचार को सुविधाजनक बनाने और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने जैसी प्रक्रियाओं को सक्षम करके जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

तरंग-कण द्वैतता: क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार तरंग-जैसी और कण-जैसी गुण प्रदर्शित करता है।

प्रकाशाणु (फोटॉन): सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण को ऊर्जा के सीमित “बंडलों” में विभाजित किया जाता है जिन्हें फोटॉन कहा जाता है।

पदार्थ के साथ अंतःक्रिया: अवशोषण, परावर्तन और अपवर्तन के माध्यम से पदार्थ के साथ अंतःक्रिया कर सकता है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग में अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है।

लेन्ज़ का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रेरित धारा (या विद्युत वाहक बल, EMF) की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है।

गणितीय सूत्रीकरण:

इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है: प्रेरित EMF (e) = −dΦ/dt

जहाँ Φ चुंबकीय फ्लक्स है, और ऋणात्मक चिह्न लेन्ज़ के नियम को दर्शाता है।

अनुप्रयोग: विद्युत जनरेटर, ट्रांसफार्मर, प्रेरण तापन (इंडक्शन हीटिंग), ट्रेनों में चुंबकीय ब्रेकिंग

लौहचुंबकीय पदार्थों की चुम्बकीय विशेषताएं

चुंबकीय क्षेत्रों की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं।

इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं → विनिमय अंतःक्रिया द्वारा चुंबकीय आघूर्ण संरेखित होते हैं।

चुंबकीय डोमेन बनाते हैं, जहाँ परमाण्विक चुंबकीय आघूर्ण संरेखित होते हैं।

चुंबकीकरण होने पर, डोमेन संरेखित होते हैं → प्रबल शुद्ध चुंबकत्व।

क्षेत्र हटाने के बाद चुंबकत्व बनाए रखते हैं → अवशिष्ट चुंबकत्व (रिटेंटिविटी)।

क्यूरी तापमान से ऊपर फेरोमैग्नेटिक गुण खो देते हैं।

हिस्टेरेसिस(शैथिल्य):

फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व (B) और लागू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता (H) के बीच अंतराल।

जब पदार्थ चुंबकीकृत होता है और बाहरी क्षेत्र हटा लिया जाता है, तब कुछ चुंबकत्व बना रहता है – इसे अवशिष्ट चुंबकत्व (रिटेंटिविटी) कहा जाता है।

निग्रहण बल (कोर्सिविटी): पदार्थ को पूर्ण रूप से विचुंबकीकृत करने के लिए आवश्यक विपरीत चुंबकीय क्षेत्र।

हिस्टेरेसिस लूप (B-H वक्र): चुंबकीकरण और विचुंबकीकरण चक्र को दर्शाने वाला ग्राफ।

हिस्टेरेसिस लूप का क्षेत्रफल = प्रति चक्र ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि (हिस्टेरेसिस हानि)।

हिस्टेरेसिस ट्रांसफार्मर, मोटर, और चुंबकीय उपकरणों के डिज़ाइन के लिए महत्वपूर्ण है।