गांधीवादी नैतिकता नीतिशास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण भाग गांधीवादी नीतिशास्त्र है, जो महात्मा गांधी के नैतिक दर्शन और व्यावहारिक आदर्शों की गहन समझ प्रदान करता है। सत्य, अहिंसा और आत्मानुशासन पर आधारित यह नीतिशास्त्र व्यक्ति के आचरण को एक न्यायपूर्ण और समरस समाज के निर्माण की दिशा में केंद्रित करता है। इस अध्याय में पाँच महाव्रत (Panch Mahavrat), गांधी का स्वराज का विचार, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और स्वच्छता पर उनके विचार, तथा गांधी और टैगोर के विचारों की तुलनात्मक दृष्टि जैसे प्रमुख पक्षों का अध्ययन किया गया है।

दे दी हमें आजादी बिना खडग बिना ढाल,

साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल ।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

| वर्ष | प्रश्न | अंक |

| 2018 | ‘अहिंसा’ गाँधी की नैतिकता का केंद्रीय मूल्य क्यों है ? | 2M |

| 2018 | श्रम एक पूँजी है और जीवधारी पूँजी अक्षय है, मैं पूँजी और श्रम में न्यायसंगत संबंध की स्थापना करना चाहता हूँ । मैं एक का अन्य के ऊपर प्रभुत्व नहीं चाहता हूँ । महात्मा गाँधी के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। | 5M |

| 2021 | सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य गाँधीजी द्वारा बतायी गयी सात सामाजिक बुराइयों की अवधारणा को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्लेषण कीजिए। | 10M |

| 2021 | अनिवार्यतः सम्बन्धित होने के कारण साधनों को साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः वास्तविक और स्थाई सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। गाँधी नीतिशास्त्र के सन्दर्भ में उक्त टिप्पणी को स्पष्ट करें। | 10M |

| 2023 | गांधी के अनुसार ‘स्वराज’ का आदर्श क्या है ? | 5M |

गांधीवादी नैतिकता की विशेषताएँ

गांधी कोई अकादमिक विचारक नहीं हैं, वे एक जन नेता हैं

उनका नीतिशास्त्र निम्न कारकों का परिणाम है –

- उनकी आंतरिक धार्मिक मान्यताएँ

- जन राजनीतिक आंदोलन

- विभिन्न धर्मों का प्रभाव –

- बौद्ध धर्म – सभी जीवित प्राणियों तक फैली हुई अहिंसावादी भावना

- जैन धर्म – पांच महाव्रत और अनेकांतवाद

- हिन्दू धर्म – वैष्णव जन

- ईसाई धर्म – करुणा का पाठ (यीशु मसीह)

- पश्चिमी विचारक जैसे –

- सुकरात – सुकरात ने गांधीजी को आत्म-बलिदान के महत्व के बारे में प्रेरित किया। गांधीजी ने सुकरात को “सत्य का सिपाही” (सत्यवीर) कहा, जो अपने उद्देश्य के लिए मृत्यु तक लड़ने की इच्छा रखता था।

- टॉल्स्टॉय – हिंसा के प्रति अप्रतिरोध का विचार + अराजकतावादी सिद्धांत (न्यूनतम राज्य की अवधारणा)

- जॉन रस्किन – Unto this last [सर्वोदय और अंत्योदय की अवधारणा (एक व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई में निहित है)] + श्रम की गरिमा

- हेनरी थोरो – सविनय अवज्ञा

- विभिन्न समाज –

- पश्चिमी सभ्यता – स्वच्छता

- पूर्वी संस्कृति – स्वधर्म (गीता)

अन्य विशेषताएं –

- उनका जोर आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यावहारिक आदर्शवाद पर रहा है।

- सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक दर्शन।

- बहुआयामी और मनुष्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और नैतिक पहलुओं को शामिल करता है ।

- मूल सिद्धांत – सत्य और अहिंसा ।

- ईशावास्यमिदं सर्वम् – ईश्वर ही सब कुछ है और सब कुछ ईश्वर में ही है ।

- अंततः, गांधी जी ने जो कुछ भी उनके सामने आया उससे सीखा और उसे अपने जीवन में शामिल किया और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है ।

महात्मा गांधी के सिद्धांत

अच्छाई/नैतिकता का विचार

- कोई कार्य नैतिक है यदि वह स्वैच्छिक, सार्वभौमिक, शाश्वत, व्यावहारिक, निःस्वार्थ है और भय और मजबूरी से मुक्त है ।

- शांति, सत्य, प्रेम, अहिंसा, सहिष्णुता, निर्भयता, दान, मानव सेवा, शुद्धता, परोपकारिता और धार्मिकता जैसे गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति ही एक नैतिक व्यक्ति है।

- व्यक्तिगत परिणामों की परवाह किए बिना मनुष्य को सत्यता पर कायम रहना होगा [नैतिक परोपकारिता या लोकसंग्रह] ।

- व्यक्ति को अपने जुनून और इच्छाओं को नियंत्रित करके नैतिकता प्राप्त करनी चाहिए, और आत्म-नियंत्रण का अभ्यास करके नैतिक स्वायत्तता प्राप्त करनी चाहिए ।

- खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, सबमें सामंजस्य हो।

अनुप्रयोग/उदाहरण –

- निःस्वार्थ कर्म – समाज का कल्याण

- उदाहरण – कर्तव्य से परे जाना (Beyond call of duty)

- व्यावहारिक कार्रवाई – जमीनी स्तर पर अनुसंधान और प्रत्येक हितधारक की भागीदारी के बाद नीति निर्माण

- Ex – राज. सरकार विजन 2030 [नागरिकों से सुझाव]

- Ex – सुझाव लेने के लिए भारत सरकार का रिपब्लिकइंडिया.इन और myGov पोर्टल

- सार्वभौमिक – सबका साथ, सबका विकास और हालिया G 20 थीम [एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य]

- सहिष्णुता – धार्मिक सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, मतभेद [अनुच्छेद 19]

- परोपकारिता – निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) [अजीम प्रेमजी, अनिल अग्रवाल, ITC]

- व्यक्तिगत परिणामों की परवाह किए बिना सत्यता पर कायम रहना – IES सत्येन्द्र दुबे, ATS प्रमुख हेमन्त करकरे, सेना मेजर संदीप उन्नीकृष्णन

- जुनून और इच्छाओं पर नियंत्रण – भ्रष्टाचार से बचें (PCA 1988), विशाखा दिशानिर्देश, बर्थ कंट्रोल

- विचार, कर्म और कथन में सामंजस्य – अधिकारियों की विश्वसनीयता बढ़ती है [सैम मानेकशॉ सर]

नव वेदांतिक दर्शन और अनुप्रयोग

- नव वेदांतवाद को हिंदू सार्वभौमिकतावाद या हिंदू आधुनिकतावाद भी कहा जाता है

- पारंपरिक हिंदू धर्म में पश्चिमी विचारों का समावेश

- द्वैत और अद्वैत का समन्वय

- यह संसार ब्रह्मा (परमात्मा) के समान ही सत्य है और इसलिए ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को इस संसार की समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए।

- समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों (दरिद्र नारायण) की मदद करना – प्रधानमंत्री आवास योजना, डीबीटी ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाएं

- ब्रह्मा (परमात्मा) तक पहुंचने के लिए जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, गरीबी, युद्ध जैसी आधुनिक दुनिया की समस्याओं से निपटना होगा

- रूढ़िवादी (अद्वैत वेदांत) और हेट्रोडॉक्स (जैन अवधारणा – अनेकांतवाद) दोनों का संश्लेषण – सत्य कई-पक्षीय और सापेक्ष है

- अनेकांतवाद – मतभेद का सम्मान करना [अनुच्छेद 19], सोशल मीडिया विनियमन [सूचना/गलत सूचना का अतिप्रवाह], प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत [दोनों पक्षों को सुनना]

- भौतिक और आध्यात्मिक विकास दोनों सह-अस्तित्व में हैं और साथ-साथ चलते हैं [कोई भी भूखे पेट ईश्वर के बारे में नहीं सोच सकता]

- कोई भूखा पेट न सोये – इंदिरा गांधी रसोई योजना, काम के बदले अन्न कार्यक्रम

- यह धार्मिक बहुलवाद का एक अभिन्न दृष्टिकोण है – यह अवशोषण, आत्मसात, सह-अस्तित्व और संश्लेषण की भावना है

- जाति, पंथ, भाषा, नस्ल और धर्म की सभी बाधाओं को खारिज करता है । मानव भाईचारा, आपसी प्रेम और सद्भाव का सार ही नव-वेदांत के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं ।

- अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना [अनुच्छेद 17]

- बाधाओं को अस्वीकार करना – अनुच्छेद 14, 15 और 16 (आरक्षण)

- नव-वेदांत विविधता में एकता की भावना पैदा करने का एक तरीका प्रदान करता है। यह विभिन्न धर्मों को एक ही लक्ष्य के लिए अलग-अलग मार्गों के रूप में स्वीकार करता है

- अनेकता में एकता – एक भारत, श्रेष्ठ भारत योजना

- सेवा, त्याग और स्वतंत्रता का प्रतीक है

- अन्य प्रस्तावक – रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द और अरबिंदो घोष

पांच व्रत (पंच महाव्रत)

प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्थान के लिए

1. सत्य

- सत्य शब्द सत् से लिया गया है जिसका अर्थ है ‘होना’। गांधी का मानना था कि सत्य के अलावा वास्तविकता में कुछ भी मौजूद नहीं है

- सत्य शब्द, केवल सच बोलने से कहीं अधिक व्यापक है। गांधीजी का सत्य अनुरूपरता या सुसंगतता जैसे सिद्धांतों पर आधारित नहीं है।

- विचार में, वाणी में और कर्म में एक सत्य होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीना चाहिए

- एक व्यक्ति के लिए सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य हो सकता है। ईश्वर स्वयं अलग-अलग व्यक्तियों के सामने अलग-अलग रूपों में प्रकट होते हैं। इसलिए व्यक्ति को सामान्य ज्ञान और तर्कसंगतता से काम लेना चाहिए। लेकिन अगर प्रयास ईमानदार हों तो ये सभी एक ही पेड़ के पत्तों की तरह हैं।

- सत्य की खोज में तप, आत्म कष्ट, कभी-कभी मृत्यु तक भी शामिल है। व्यक्ति में आलोचना, दर्द और गुस्सा सहन करने का गुण होना चाहिए

- सत्य और ईश्वर पर्यायवाची हैं।. “ईश्वर सत्य है।” किंतु, “सत्य ही ईश्वर है” उच्चतर है। क्योंकि –

- सत्य की खोज ही सच्ची भक्ति है। यह वह मार्ग है जो ईश्वर तक जाता है।

- यहाँ तक कि एक नास्तिक भी इस पर विश्वास कर सकता है

- अंतरात्मा की आवाज ही सत्य की आवाज है

- अहिंसा सत्य को प्राप्त करने का एक साधन है

- “भले ही आप अल्पमत में हों, सत्य तो सत्य है”

- सत्य के साथ मेरे प्रयोग- आत्मकथा

वास्तविक जीवन में सत्य का अनुप्रयोग – मन, वचन और कर्म में सामंजस्य –

- जलवायु परिवर्तन के लिए भारत के प्रयास –

- मन – प्रकृति रक्षति रक्षितः, वसुधैव कुटुम्बकम्, पर्यावरणं हि जीवनम्

- वचन – पंचामृत COP 26

- कर्म – अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) में शीर्ष

- रतन टाटा –

- मन – कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी।

- वचन – बोर्ड बैठकें, सेमिनार, साक्षात्कार

- कर्म – हमले के बाद होटल स्टाफ को वित्तीय सहायता और समर्थन, 1100 करोड़ CSR

- सत्य के लिए लड़े –

- Death -सुकरात

- पीड़ा – अशोक खेमका सर का बार-बार ट्रांसफर, दुर्गा शक्ति नागपाल पर माफियाओं का हमला

- अंतरात्मा की आवाज – सोनू सूद (COVID), कैलाश सत्यार्थी, सुधा मूर्ति

- अल्पसंख्यक लेकिन उन्होंने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी – बी आर अंबेडकर, अन्ना हजारे (भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन), अरुणा रॉय (RTI)

2. अहिंसा

पूर्वावश्यकता –

- निर्भयता

- ईश्वर को छोड़कर मनुष्य को किसी अन्य से नहीं डरना चाहिए [इसलिए ईश्वर में विश्वास आवश्यक है]

- अहिंसा के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है

अहिंसा क्या नहीं है –

- इसका मतलब निष्क्रियता नहीं है

- यह कमज़ोर या डरपोक लोगों के लिए नहीं है

- अहिंसा का अर्थ बुराई को स्वीकार करना नहीं है। कायर होने की अपेक्षा हिंसक होना बेहतर है। कायरता मजबूरी और कमजोरी पर आधारित होती है।

अहिंसा का नकारात्मक दृष्टिकोण –

- दूसरों को मारने या घायल करने से बचना

- आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी

- मन, वचन या कर्म से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए

- मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि हिंसा द्वारा की गयी अच्छाई केवल अस्थायी होती है, यद्धपि यह स्थायी क्षति का कारण बनती है

- अहिंसा स्थायी और सर्वसम्मत समाधान प्रदान करती है

- घृणा, क्रोध और अभिमान का अभाव

सकारात्मक दृष्टिकोण –

- मानव जाति और सभी जीवित प्राणियों के प्रति अथाह प्रेम [प्रेम है तो जीवन है]

- सत्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में। अहिंसा का पालन करके ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है

- अहिंसा को ‘आत्मिक बल’, ‘आत्मा की शक्ति’, ‘प्रेम की शक्ति’ और पूर्ण निस्वार्थता के रूप में वर्णित किया गया है [इसलिए करुणा, निस्वार्थता, दान अहिंसा में निहित हैं]

- अहिंसा का अर्थ है शत्रु से भी प्रेम करना । यह ईसामसीह के आदेश के समान है – अपने शत्रु से प्रेम करो

- अहिंसा (क्षमा) > प्रतिशोध > डर से समर्पण

- कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकता, माफ़ करना ताकतवर का गुण है।

- संक्षेप में, अहिंसा में निस्वार्थता, परोपकारिता, साहस, उदारता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जैसे गुण शामिल हैं।

- ईशा वास्यम् इदं सर्वम् – का सम्मान करने के लिए अहिंसा आवश्यक है। क्योंकि सब कुछ ईश्वर का अंश है और इसलिए दया का पात्र है

- पशु का मूल स्वभाव क्रूराचार (हिंसा) है और मनुष्य का मूल स्वभाव अहिंसा है

अनुप्रयोग/उदाहरण –

- Ex – गांधीजी ने रेबीज़ ग्रस्त पागल कुत्तों को मारने का समर्थन किया और कहा – यदि हम पागल कुत्ते को मारते हैं, तो हम निश्चित ही पाप करते हैं। किन्तु हम इन्हें नहीं मारते हैं, तो यह और भी गंभीर पाप होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है

- भारत का विभाजन (1947) –

- अस्थायी अच्छा – भारत और पाकिस्तान – 2 राष्ट्र सिद्धांत, प्रतिनिधित्व

- दीर्घकालिक क्षति – युद्ध, आतंकवाद

- चीन का हिंसक आक्रमण –

- अस्थायी अच्छा – क्षेत्रीय विस्तार

- दीर्घकालिक क्षति – नागरिक स्वतंत्रता का दमन, मानवाधिकारों का हनन, युद्ध

- आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा बना देती है – इजरायल हमास युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध, नफरत फैलाने वाले भाषण और सांप्रदायिक तनाव आदि के खिलाफ

- दयालु इंसान –

- मदर टेरेसा

- कैलाश सत्यार्थी [बचपन बचाओ आंदोलन]

- ए पी जे अब्दुल कलाम [परमाणु ऊर्जा को निवारक के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव – विश्व शांति]

- दलाई लामा – तिब्बत के लिए स्वायत्तता की मांग में एक अहिंसक और दयालु दृष्टिकोण

- अपने शत्रु से प्रेम करो –

- हमने अंग्रेजों को माफ कर दिया और राष्ट्रमंडल में शामिल हो गये

- दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाहौर से दिल्ली तक बस सेवा

- जब रावण मृत्यु शय्या पर था तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण की बात सुनने की सलाह दी

- प्रशासन –

- नक्सलियों का आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास

- पूर्व आईपीएस किरण बेदी द्वारा तिहाड़ जेल में योग एवं ध्यान कार्यक्रम

- भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनुनय, बातचीत, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग, स्टैंडबाय पर एम्बुलेंस [हिंसक साधनों के बजाय]

- NDMA अधिनियम 2005 दिशानिर्देश

- कल्याणकारी राज्य [पुलिस राज्य के बजाय]

3. अपरिग्रह

- अपरिग्रह का अर्थ है लालच और अधिकार की भावना पर नियंत्रण

- व्यापक अर्थ में, बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और अतिरिक्त धन का उपयोग समाज के लाभ के लिए किया जाना चाहिए

- अपरिग्रह व्यक्ति को सांसारिक संपत्तियों के प्रति लगाव को धीरे-धीरे छोड़ने में भी मदद करता है

- गांधी जी के लिए अपरिग्रह भी ईश्वर में आस्था का प्रमाण था।

अनुप्रयोग/उदाहरण –

- भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 40.5% से अधिक संपत्ति है [ऑक्सफैम रिपोर्ट]

- आर्थिक असमानता को कम करने के प्रयास –

- भूमि सीमा अधिनियम

- भूदान आंदोलन

- प्रगतिशील कर

- CSR

4. ‘ब्रह्मचर्य’

- संकीर्ण अर्थ – यौन उत्तेजना पर कठोर नियंत्रण

- व्यापक अर्थ – ‘ब्रह्मचर्य’ का वास्तव में अर्थ है ‘ब्रह्म की ओर बढ़ना’ अर्थात् सत्य की ओर। ऐसे व्यक्ति के लिए सभी इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है।.

- मन, वचन और कर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा – मनो, वाचा, कर्मणा

- गांधीजी की राय में एक ब्रह्मचारी को महिला कार्यकर्ताओं के साथ अपना सार्वजनिक संपर्क रखना चाहिए और उन्हें बहनों और माताओं के रूप में देखना चाहिए

- एक पति और पत्नी –

- यौन क्रिया केवल संतानोत्पत्ति के लिए होनी चाहिए

- उसे अपना आजीवन मित्र समझें

- गांधीजी ने स्वयं कभी पूर्ण सफलता का दावा नहीं किया, वे इस बात से संतुष्ट थे कि आश्रमवासियों ने ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।

- कैसे प्राप्त करें –

- निरंतर अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रार्थना, शुद्ध विचार, स्वाध्याय और सेवा की भावना आवश्यक है

अनुप्रयोग/उदाहरण

- गांधी का ब्रह्मचर्य आधुनिक विश्व की कई समस्याओं का समाधान कर सकता है-

- जनसंख्या नियंत्रण (आत्मसंयम)

- महिलाओं के साथ यौन हिंसा [वैवाहिक बलात्कार]

- बलात्कार मामले [राजस्थान में बलात्कार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए और भारत में हर दिन बलात्कार के औसतन 87 मामले – NCRB]

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

- पोर्नोग्राफी की बढ़ती खपत

- नारी-शोषण

5. अस्तेय

सरल शब्दों में अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना लेकिन गांधीजी के अनुसार, इसके व्यापक अर्थ हैं –

- चूँकि प्रकृति बस पर्याप्त ही प्रदान करती है, किसी की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक कुछ भी अपने पास रखना भी एक चोरी है। यहां तक कि जो लोग समाज के निचले तबके को उपलब्ध नहीं होने वाली विलासिता का आनंद लेते हैं, वे भी चोर हैं

- अतः जो व्यक्ति अस्तेय को अपने जीवन में अपनाना चाहता है उसे सादा जीवन जीना चाहिए

- आश्रम में अस्तेय का एक पहलू था, बर्बादी से बचना। कुछ भी बर्बाद नहीं किया जाता था – भोजन, पानी, कपड़े या यहाँ तक कि कागज़ भी।

- उन्होंने कस्तूरबा को अपनी सार्वजनिक सेवा के लिए दक्षिण अफ्रीका में मिले उपहारों का व्यक्तिगत उपयोग करने की अनुमति नहीं दी

- दूसरे की संपत्ति को ईर्ष्या की दृष्टि से देखना भी अस्तेय का उल्लंघन है

- कर्मों का अस्तेय – किसी अन्य व्यक्ति का भौतिक अधिकार अन्यायपूर्वक नहीं लेना चाहिए

- विचारों का अस्तेय –

- विचारों या अन्य बौद्धिक संपदा की चोरी करना।

- चोरी के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए

- शब्दों का अस्तेय – भ्रामक या षड्यंत्रात्मक शब्द

- चोरी का मूल कारण – जीवन में ‘कमी’ की भावना महसूस करना -> इच्छा, चाहत और लालच

अनुप्रयोग/उदाहरण

- प्रशासन –

- आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति [PCA अधिनियम 1947 की धारा 5]

- अवैध उपहार स्वीकार करना [पीसीए 1988]

- कॉपीराइट उल्लंघन

- पीएनबी, आईसीआईसीआई, हर्षद मेहता, विजय माल्या जैसे घोटाले

- उपाय – ([3T] –Transparency,Technology, Transfer of Values )

- पारदर्शिता [ऑडिट, आय प्रकटीकरण, आरटीआई आदि]

- प्रौद्योगिकी – ई-बोली, ई-खरीद

- मूल्यों का विकास – मिशन कर्मयोगी [भ्रष्टाचार के प्रति पूर्ण असहिष्णुता]

11 प्रतिज्ञाएँ

प्रत्येक व्यक्ति में राम और रावण, भगवान और शैतान, अच्छाई और बुराई है, और प्रत्येक व्यक्ति में रावण और शैतान पर अंकुश लगाना महत्वपूर्ण है, जिसे एक प्रतिज्ञा या ‘व्रत’ के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

- पहले छह व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हैं –

- सत्य

- अहिंसा

- ब्रह्मचर्य

- अस्तेय

- अपरिग्रह

- अस्वाद –

- भोजन केवल शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और इसे सेवा के लिए उपयुक्त साधन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और इसे कभी भी आत्म-भोग के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

- आश्रम में मांस, शराब, तम्बाकू, भांग आदि में स्वीकार नहीं थे

- राजसिक और तामसिक की अपेक्षा सात्विक भोजन को प्राथमिकता।

- अंतिम पांच सामाजिक कल्याण के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं –

- शारीरिक श्रम –

- गांधी जी को ब्रेड लेबर का विचार टॉल्स्टॉय से मिला

- एक बुद्धिजीवी या कलाकार या किसी अन्य क्षमता वाले व्यक्ति को उस क्षमता का उपयोग समाज की सेवा के लिए करना चाहिए, जबकि रोटी केवल शारीरिक श्रम से अर्जित की जानी चाहिए।

- श्रम-यज्ञ – यहां तक कि जो लोग अन्य व्यवसायों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं, उन्हें गरीबों के साथ एकता की भावना का उदाहरण प्रस्तुत करके के लिए किसी प्रकार के शारीरिक श्रम के लिए हर दिन कम से कम एक घंटा समर्पित करना चाहिए

- आश्रमवासियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे प्रतिदिन एक घंटा अवश्य कताई करें

- सभी घरेलू कार्य आश्रमवासियों को स्वयं करने चाहिए

- स्वदेशी – स्थानीय चीज़ें खरीदें और विदेशी भूमि से आयातित चीजें न खरीदें

- अभय – निर्भयता (सत्य की खोज करने वाले को जाति, सरकार, लुटेरों आदि का डर छोड़ देना चाहिए और उसे गरीबी या मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए)

- अस्पृश्यानिवरण – अस्पृश्यता दूर करना

- क्योंकि सभी मनुष्य ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। हरिजन सेवा संघ (1932) की स्थापना की और हरिजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया

- मंदिर, सार्वजनिक कुएं और सार्वजनिक विद्यालय अछूतों के लिए भी उतने ही खुले होने चाहिए जितने कि अन्य जातियों के लिए (यंग इंडिया)

- हरिजनों को “पूजा, भजन, कीर्तन और पुराण” में भाग लेने के लिए प्रेरित किया

- अस्पृश्यता निवारण अभियान के लिए ट्रेन, कार, बैलगाड़ी और पैदल 20,000 किमी की यात्रा की [1933-34]

- सर्व धर्म समभाव – सभी धर्मों का सम्मान

अनुप्रयोग/उदाहरण –

- बढ़ती गैर संचारी बीमारियाँ [भारत दुनिया की मधुमेह राजधानी है और मधुमेह रोगियों की संख्या 100 मिलियन के पार है]

- समाधान है –

- शारीरिक श्रम

- अस्वाद [सात्विक भोजन करना और जंक फूड से परहेज करना]

- समाधान है –

- प्रशासन –

- काम के बदले अनाज कार्यक्रम [1977-78]

- मनरेगा (अकुशल एवं अर्धकुशल कार्य)

- ईट राइट इंडिया (FSSAI की पहल)

- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना

- शारीरिक श्रम उदाहरण –

- श्रम दान [पानी फाउंडेशन]

- 75 दिनों की चुनौती

- स्वदेशी –

- मेक इन इंडिया

- आत्मनिर्भर भारत

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पादों को खरीदने का आग्रह करके ‘स्वदेशी’ भावना का आह्वान किया और स्थानीय उधोगों से एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने का अनुरोध किया।

- राष्ट्रीय हथकरघा निगम

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (1957)

- अस्पृश्यता –

- मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR)

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का अन्त

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955

- सर्व धर्म समभाव –

- प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता [42वां संशोधन]

- अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 (सभी नागरिकों को किसी भी धार्मिक आस्था का पालन करने या प्रचार करने का समान अधिकार और अंतरात्मा की स्वतंत्रता)

गांधी और धर्म

- ईश्वर प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है [ईशावास्यमिदं सर्वम्]

- मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ईश्वर के दर्शन को साकार करना है और इसे सत्य, प्रेम, अहिंसा और मानवता की सेवा के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है।

- उन्होंने हमेशा इस मुस्लिम विचार को उद्धृत किया: मनुष्य ईश्वर नहीं है, लेकिन वह ईश्वर की रोशनी (या चिंगारी) से अलग भी नहीं है

- जैन धर्म (अनेकांतवाद) और वैष्णव धर्म (लोक संग्रह)

- ईसाई धर्म – प्रेम, करुणा (असीम प्रेम और प्रतिशोधात्मक हिंसा से वियोग ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत हैं)

- सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है

- गांधी ईश्वर को सत्य, प्रेम, निर्भयता और जीवन का स्रोत मानते हैं

- अद्वैत, या गैर-द्वैतवाद में गांधी का विश्वास – जब अज्ञान (अविद्या) समाप्त हो जाता है, तो व्यक्तिगत आत्मा (जीवात्मा) परम आत्मा (परमात्मा) में विलीन हो जाती है।

- ईश्वर सत्य-ज्ञान-आनंद (सत्-चित-आनंद) है

- ईश्वर और उसके नियम एक समान हैं

- मूर्ति पूजा पर – एक मूर्ति मेरे अंदर श्रद्धा की कोई भावना नहीं जगाती। लेकिन मुझे लगता है कि मूर्ति-पूजा मानव स्वभाव का हिस्सा है। मैं मूर्ति-पूजा को पाप नहीं मानता। [यंग इंडिया]

सहिष्णुता –

- अहिंसा सभी धर्मों का केंद्र है

- सर्वधर्म समभाव धार्मिक सहिष्णुता या धर्मनिरपेक्षता से श्रेष्ठ है

- सभी धर्म निरंतर उच्च सत्य की प्राप्ति की दिशा में विकसित हो रहे हैं

- गांधीजी की प्रार्थना सभाएं मंदिरों में नहीं बल्कि खुले में आयोजित की जाती थीं, जो धार्मिक सद्भाव का प्रतीक थी।

अनुप्रयोग/उदाहरण –

- ईशा वश्यम् इदं सर्वम् और ईश्वर तथा उसके नियम एक ही हैं –

- धर्म के आधार पर भेदभाव और अत्याचारों को समाप्त करना [सांप्रदायिक घृणा, धार्मिक कट्टरवाद, धार्मिक उग्रवाद, आतंकवाद आदि]

- अनुच्छेद 25-28

- वैष्णववाद (पीड़ पराई) –

- सेवा भाव

- नागरिकों के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना

- शिकायत निवारण [CPGRAM]

- बुनियादी जरूरतें – भोजन, आश्रय आदि

- पीएम आवास योजना के तहत लगभग 3 करोड़ घर

- प्रशासन में अविद्या –

- उदासीनता

- शासक रवैया

- भ्रष्टाचार/लालच

- सत्-चित्-आनंद –

- तनाव, अकेलापन, अवसाद, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य जैसी आधुनिक समस्याओं का इलाज

गांधीजी के राजनीतिक विचार

राजनीति और धर्म –

- गांधी जी का कहना था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता।

- धर्म से यहां गांधी का तात्पर्य नैतिकता और मानवतावाद तथा व्यापक अर्थ में अपने कर्तव्य का पालन करना है। अत: सभी राजनेताओं को लोक कल्याण को अपना कर्तव्य समझना चाहिए।

- राजनीति में यदि हिंसा से विजय प्राप्त की जाये तो वह पराजय के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

- गांधी का मानना है कि सुधारकों को लोगों के दिल और दिमाग को जीतना चाहिए (शांतिपूर्ण तकनीकें जैसे कि सत्याग्रह – सविनय अवज्ञा, हड़ताल, उपवास आदि)

- गांधी जी ने साम्प्रदायिक राजनीति की आलोचना की

राज्य एवं धर्म –

- यदि मैं तानाशाह होता तो धर्म और राज्य अलग-अलग होते। मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ. मैं इसके लिए मर जाऊंगा. लेकिन यह मेरा निजी मामला है. राज्य का इससे कोई लेना-देना नहीं है

गांधी अराजकतावादी थे – राज्य की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि –

- मनुष्य ईश्वर की अभिव्यक्ति है और उसे राज्य के प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है

- जब मनुष्य में दैवीय तत्व जागृत होता है, तो राम राज्य की स्थापना होती है जो प्राकृतिक है और आधुनिक राज्य की तरह नहीं है जो हिंसा (पुलिस राज्य) पर आधारित है।

- राम राज्य आदर्श राज्य है (असमानता, अन्याय और शोषण से मुक्त राज्य)

- चूँकि यह अभी तक हासिल नहीं हुआ है, निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए

- न्यूनतम राज्य

- लोक कल्याण पर आधारित राज्य

- विकेन्द्रीकृत शक्ति के साथ [ग्राम पंचायत को कानून बनाने, लागू करने और न्याय करने की शक्ति दी जानी चाहिए]

अनुप्रयोग/उदाहरण –

- जिस दिन प्रेम की शक्ति, शक्ति के प्रति प्रेम पर विजय पा लेगी, दुनिया को सच्ची शांति का पता चल जाएगा।

- गोखले (गांधी जी के राजनीतिक गुरु)

- गोखले ने सोसायटी, कांग्रेस और अन्य विधायी संगठनों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और भारतीय स्वशासन की वकालत की

- राम राज्य (आदर्श राज्य) की स्थापना के प्रयास –

- अनुच्छेद 14 [कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण]

- संसद में 33% सीटें आरक्षित करने का विधेयक

- पुरातन कानूनों को युक्तिसंगत बनाना –

- आईपीसी – भारतीय न्याय संहिता

- सीआरपीसी – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

- लगभग 1600 अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर दिया गया

- न्यूनतम राज्य –

- न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन [Ex -e-filling, E-NAM, GeM etc]

- विनिवेश [निजीकरण]

- DBT, JAM Trinity

- सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास [डिजिटल इंडिया, My Gov ऐप – नागरिक केंद्रित मंच]

गांधीजी के आर्थिक विचार

रोटी-मजदूरी की अवधारणा –

- प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रोटी अपने हाथों से या शारीरिक श्रम से अर्जित करनी चाहिए

धन संचय –

- औरों का शोषण किए बिना धन इकट्ठा करना असंभव है

- आर्थिक शोषण हिंसा का ही एक रूप है।

आर्थिक समानता का विचार –

- गांधीजी आर्थिक समानता लाने के लिए कठोर या हिंसक उपाय प्रस्तावित नहीं करते (मार्क्स-वर्ग संघर्ष)

- धन को समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। गांधी, वर्ग सद्भाव, अहिंसा और अमीरों द्वारा धन के स्वैच्छिक बंटवारे के पक्षधर हैं

- लोगों को अपनी जरूरतें कम करनी चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए

ट्रस्टीशिप का सिद्धांत –

- चूँकि सारी संपत्ति ईश्वर की है, अमीरों के पास जो अतिरिक्त या अनावश्यक संपत्ति है, वह समाज की है और इसका उपयोग गरीबों की सहायता के लिए किया जाना चाहिए।

- धनवान लोग केवल भगवान की संपत्ति के ट्रस्टी हैं

“इस धरती पर हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं” – महात्मा गांधी

अनुप्रयोग/उदाहरण –

- एक प्रशासक उसे दिए गए धन या भत्तों का ट्रस्टी है –

- बंगला, कार, सहायक, अच्छा पारिश्रमिक जैसे अनुलाभ समाज कल्याण के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र हैं

- एक प्रशासक को कर्तव्य की सीमा से परे जाना चाहिए। उसे जो भी अतिरिक्त समय मिले, उसे शिकायत निवारण में उपयोग करना चाहिए

- ट्रस्टीशिप मॉडल से प्रेरित –

- भूदान आंदोलन (विनोबा भावे)

- आर्थिक असमानता को कम करने के प्रयास –

- भूमि सीमा अधिनियम

- भूदान आंदोलन

- प्रगतिशील कर

- कराधान के सिद्धांत

- सुविधा, निश्चितता आदि

- CSR

- समान शैक्षिक अवसर [अनुच्छेद 21 ए, RTE 2009]

गांधी का सर्वोदय

सर्वोदय का अर्थ है सभी का शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। यह सिद्धांत उपयोगितावाद या मार्क्स की वर्ग चेतना से व्यापक है

जीवन की एकता का सिद्धांत –

- चूंकि हमारा रचयिता एक ही है, इसलिए हममें कोई अंतर नहीं है। लिंग, जाति, पंथ, भाषा और राष्ट्रीयता का अंतर नगण्य हैं

- हालाँकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया [श्रम का विभाजन – आजीविका का स्रोत]

- भगवान को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी रचनाओं की सेवा करना है अर्तार्थ मानव सेवा एवं जीव सेवा

- खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना

- जीवन की एकता का सिद्धांत धार्मिक सहिष्णुता और मानव समानता की गांधीवादी अवधारणाओं की ओर ले जाता है, और अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी जीवन भर की लड़ाई की व्याख्या करता है

- परिवार के लिए स्वयं का, गाँव के लिए परिवार का, देश के लिए गाँव का और मानवता के लिए देश का बलिदान

- Unto this last (John ruskin) – सर्वोदय और अंत्योदय की अवधारणा उधार ली (एक व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई में निहित है)

- “मैं उसे धार्मिक कहता हूं जो दूसरों के दुखों को समझता है” – गांधी

अनुप्रयोग/उदाहरण –

प्रशासन –

- सबका साथ, सबका विकास

- भौतिक विकास – 12 करोड़ शौचालय, 3 करोड़ घर, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना [80 करोड़ लोगों को राशन], स्किल इंडिया मिशन, अंत्योदय अन्न योजना

- नैतिक विकास – राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पुनर्वास केंद्र, आचार संहिता (Hota Committee), सीवीसी, सीबीआई, लोकपाल जैसी एजेंसियां, कानून, नियम और विनियमन, अनुच्छेद 29 (विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण)

- आध्यात्मिक विकास – अनुच्छेद 25-28, हज सब्सिडी, चार धाम राजमार्ग, योग और ध्यान को बढ़ावा, आध्यात्मिक पर्यटन, प्रशाद योजना

- सेवा भाव – चरण पादुका अभियान [जे के सोनी सर], पोमा टुडू आईएएस [आदिवासियों से मिलने के लिए 2 घंटे की पैदल यात्रा], बाबा आमटे [कुष्ठ रोगी], सोनू सूद, अरुणा रॉय, हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री, पी नरहरि सर [दिव्यांगों के लिए विशेष प्रयास ]

गांधी और पर्यावरण

प्रकृति को बचाने के लिए गांधीजी द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए थे –

ईशा वाश्यम् इदं सर्वम् –

- प्रत्येक वनस्पति और जीव ईश्वर का अंश है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए

- हमें पारिस्थितिकी का सम्मान इसलिए नहीं करना चाहिए कि यह हमारे लिए उपयोगी है, बल्कि इसलिए कि यह ईश्वर का अंश है और इसका अपना अधिकार है

- इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म में पेड़ों और गाय की पूजा का भी सम्मान किया

अपरिग्रह –

- गांधीजी ने अपरिग्रह के जैन सिद्धांत का समर्थन किया, अपरिग्रह यानी हमें स्वेच्छा से अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए

- अत्यधिक शोषणकारी प्रवर्ति के कारण पूंजीवाद और औद्योगीकरण का विरोध किया।

- सहअस्तित्व

- इस धरती पर सबकी ज़रूरत के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन लालच के लिए नहीं

सामंजस्य –

- स्वस्थ जीवन शैली के लिए, तीन आयामों का सामंजस्य आवश्यक है – अंतः-वैयक्तिक, बाह्य-वैयक्तिक और पर्यावरणीय

- उन्होंने उपभोक्तावाद को संरक्षण से, बड़े पैमाने पर उत्पादन को जनता द्वारा उत्पादन से, निजी स्वामित्व को सामुदायिक स्वामित्व से, मात्रा को गुणवत्ता से, प्रभुत्व वाली शक्ति को सक्षम शक्ति से, केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण से, न्यूनीकरणवाद को समग्रता से, और जड़ भौतिकवाद को प्रामाणिक आध्यात्मिकता से बदलने का उपदेश दिया।

अनुप्रयोग/उदाहरण

- हम पहले ही पृथ्वी की वहन क्षमता [2-4 अरब लोगों] को पार कर चुके हैं

- अर्थ ओवरशूट डे पहले ही 2023 में 2 अगस्त तक पहुंच चुका है [मतलब हम 12 महीने के संसाधनों का उपभोग केवल 7 महीनों में करते हैं]

- हमारी संस्कृति में पारिस्थितिक संरक्षण –

- पेड़ों की पूजा करना

- पवित्र उपवन [देवराई]

- वाणी – मेवाड़, केंकरी-अजमेर

- ओरण – जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर

- देवबनी-अलवर

- अयप्पा – वनों के देवता

- प्रशासनिक प्रयास –

- लव कुश वाटिका

- राजस्थान वन नीति 2023 [जून 2023]

- एसडीजी लक्ष्य [नीति आयोग- एसडीजी इंडिया इंडेक्स]

- व्यक्तिगत प्रयास–

- श्याम सुंदर ज्याणी पर्यावरण प्रेमी

- जादव पयांग सर (फॉरेस्ट मैन ऑफ़ इंडिया)

- राजेंद्र सिंह (जलपुरुष)

गांधी और मनुष्य

अंतर्निहित अच्छाई –

- गांधी रूसो और डेविड ह्यूम जैसे उन दार्शनिकों के पक्ष में हैं, जो मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा और परोपकारी मानते हैं

- प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से सौम्य, नम्र, दयालु, उदार, प्रेमपूर्ण, विचारशील और तर्कसंगत है (यंग इंडिया 1920 – मैं मानव स्वभाव पर संदेह करने से इनकार करता हूं)।

- लेकिन वह घृणा, ईर्ष्या, वासना आदि जैसे बुरे तत्वों से रहित नहीं है। [प्रत्येक व्यक्ति में राम और रावण, भगवान और शैतान, अच्छाई और बुराई है, और प्रत्येक व्यक्ति में रावण और शैतान पर अंकुश लगाना महत्वपूर्ण है]

- कोई भी मनुष्य आत्म-संयम द्वारा (अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करके) मानव स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि पशु और मनुष्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर आत्म-नियंत्रण है

- चूंकि वह एक वकील थे, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को लागू किया [ इसलिए हर इंसान अच्छा है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो]

- मनुष्य को भौतिक प्राणी से आध्यात्मिक और तर्कसंगत प्राणी के रूप में विकसित होना चाहिए

- परिस्थितियों की परवाह किए बिना अंतरात्मा की आवाज का पालन किया जाना चाहिए

- “अंतरात्मा के मामलों में, बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं है।”

- एक आदमी वैष्णव जन है यदि वह दयालु है और हर जीवित प्राणी का सम्मान करता है

- पूर्णता प्राप्त करने के लिए निरंतर और अथक प्रयास करने से ही कोई व्यक्ति सतत सुधार के मार्ग पर चल सकेगा, जो मानवता और जीवन की एकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

हृदय परिवर्तन

- नैतिक उत्थान

- उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति जो अच्छा और बुरा काम करता है, वह अपने “कर्म” के फल उसी अनुरूप पाता हैं

- सत्य और अहिंसा से

- 11 व्रतों का पालन करते हुए

- अविद्या (अज्ञान) को दूर करके दिव्य तत्व [ईश्वर] को जागृत करना

- मनुष्य अपने विचारों की उपज मात्र है, वह जो सोचता है वही बन जाता है

अनुप्रयोग/उदाहरण –

मनुष्य में पशुत्व को दबाने के लिए –

- धर्मग्रंथ [गीता, वेद, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरबानी]

- शिक्षा – समग्र शिक्षा

- योग और ध्यान

- कौशल विकास – युवाओं की ऊर्जा को दिशा देना

- कानून का शासन – समाज में शांति एवं व्यवस्था

- कंडीशनिंग – सज़ा और इनाम [न्यायपालिका]

- प्रशासन –

- यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को फूल भेंट करना [हृदय परिवर्तन]

- नक्सलियों/अपराधियों द्वारा शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण

- मिशन कर्मयोगी

- PCA 1988

- प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत – शिकायत निवारण में सभी पक्षों को सुनें

- आईएएस सौरभ कुमार – नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के युवाओं से बात करने के लिए ‘लंच विद कलेक्टर’

- हृदय के सकारात्मक परिवर्तन के उदाहरण –

- तुलसीदास [रत्नावली से राम तक]

- वाल्मिकी [डाकू रत्नाकर से वाल्मिकी]

- फूलन देवी [चंबल से संसद]

- रॉबर्ट डाउनी जूनियर (आयरनमैन) – नशीली दवाओं का सेवन करने वाले व्यक्ति से हॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक [योग और ध्यान की मदद ली]

- हृदय का नकारात्मक परिवर्तन –

- पान सिंह तोमर [सैनिक से बागी तक का सफर]

गांधीजी और स्वच्छता

- मन और आस-पास दोनों की स्वच्छता

- स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है

- स्वच्छता, भक्ति से भी बढ़कर है

- प्रत्येक व्यक्ति को अपना सफाईकर्मी स्वयं होना चाहिए। – एम.के. गांधी

- विचारों की स्वच्छता – मैं किसी को भी अपने मन में गंदे पैर लेकर नहीं चलने दूँगा – गांधी

अनुप्रयोग/उदाहरण –

- SBM 2 अक्टूबर, 2014 को लॉन्च किया गया [महात्मा गांधी की जयंती]

- प्रशासन –

- आईएएस प्रशांत नायर – तेरे मेरे बीच में [खोझिकोड समुद्र तट पर अपशिष्ट प्रबंधन]

- आईएएस मीर मोहम्मद अली – कन्नूर को प्लास्टिक मुक्त जिला बनाया

- आईएएस पी एस प्रद्युम्न – SHG की मदद से 1 लाख शौचालय

साध्य बनाम साधन पर गांधी

- अंत ही सब कुछ है – उपयोगितावाद, चार्वाक, सुखवादी, चाण्क्य, कार्ल मार्क्स आदि

- साधन ही सब कुछ है – डोनटोलॉजी (कैंट), जॉन रॉल, डब्ल्यू. डी. रॉस

- गांधी – दोनों समान हैं . साध्य और साधन के बीच के कठोर द्वंद्व को दृढ़ता से अस्वीकार किया

- बुरे साधन कभी भी अच्छे साध्य की ओर नहीं ले जा सकते [बीज और पेड़- जैसा हम बोएंगे, वैसा ही काटेंगे]

- मेरे जीवन दर्शन में साधन और साध्य परिवर्तनीय शब्द हैं – यंग इंडिया

- सभी साध्यों का अंत – सत्य और साधन – अहिंसा दोनों समान रूप से आवश्यक हैं

- मनुष्य का सिर्फ साधन पर नियंत्रण होता हैं, साध्य पर नहीं ((कर्म का नियम – निष्काम)

- साधन की शुद्धता के लिए व्रत और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए

अनुप्रयोग/उदाहरण –

- सत्य, असत्य तरीकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता; न्याय अन्यायपूर्ण उपायों से सुरक्षित नहीं किया जा सकता; स्वतंत्रता अत्याचारी तरीकों से प्राप्त नहीं की जा सकती; समाजवाद शत्रुता और जबरदस्ती के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता और युद्ध से स्थायी शांति नहीं मिल सकती

- राजनीति –

- उचित साधन – विकास पर वोट

- साध्य – शांतिपूर्ण, समृद्ध भारत

- अनुचित साधन – पैसा, ताकत, सांप्रदायिक दृष्टिकोण पर वोट

- साध्य – अपराध, शोषण, अन्यायी समाज

- उचित साधन – विकास पर वोट

- अर्थशास्त्र –

- उचित साधन – मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार

- साध्य – रोज़गार, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण, सतत व्यापार

- अनुचित साधन – व्यापार विकृति [China]

- साध्य – वैश्विक अस्थिरता, डंपिंग, बेरोजगारी, धन का असमान वितरण, नव-उपनिवेशवाद

- उचित साधन – मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार

- प्रशासन –

- अनुचित साधन – फर्जी एनकाउंटर

- साध्य – जनता में पुलिस का डर

- अनुचित साधन – फर्जी एनकाउंटर

स्वराज

- शाब्दिक अर्थ – स्वशासन

- गांधी के लिए, स्वराज में व्यक्तिगत आत्म-अनुशासन, नैतिक जीवन और समाज के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान सहित कई आयाम शामिल थे

- स्वराज का अर्थ व्यक्ति की अपनी कमज़ोरियों, बुराइयों और निर्भरताओं से मुक्ति भी है

- गांधी के स्वराज में अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसे सामाजिक अन्याय से मुक्त समाज की कल्पना की गई थी

- गांधी के स्वराज के विचार में आर्थिक आत्मनिर्भरता भी शामिल थी। उन्होंने विदेशी वस्तुओं और उद्योगों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और हाथ से कताई और बुनाई (खादी) जैसे पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार को बढ़ावा दिया

सात पापों की अवधारणा

त्याग रहित धर्म –

- हठधर्मिता, अंधविश्वास, अंधभक्ति का त्याग

- अभिमान और पूर्वाग्रह, लालच, सांसारिक मोह, स्वार्थ, वासना आदि का त्याग करें तभी हम सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं

- हमारी संस्कृति में भी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने की परंपरा है –

- भगवान राम ने अपना राज्य त्याग दिया

- इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी

- बुद्ध ने धन और साम्राज्य का त्याग किया

- यीशु ने अपना जीवन बलिदान कर दिया

- एक प्रशासक –

- अपने कार्य को ईमानदारी से करने के लिए मिथ्या, अभिमान, उदासीनता और अज्ञानता का त्याग करना होगा।

मानवता के बिना विज्ञान –

- परमाणु ऊर्जा या तो किसी घर को रोशन कर सकती है या किसी घर को नष्ट कर सकती है

- विज्ञान का विकास करते समय, हमें रोज़गार पर नज़र रखनी चाहिए [स्वचालन के कारण भारत में 69% नौकरियाँ ख़तरे में हैं]

- प्रौद्योगिकी मानवता की सेवा के लिए होनी चाहिए, न की मानवता प्रौद्योगिकी की सेवा के लिए

- बायोइंजीनियरिंग, जीनोम एडिटिंग, एआई, एमएल आदि जैसी नई तकनीकों के संभावित विनाशकारी दुरुपयोग से बचने के लिए नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है

- प्रशासन – बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, ई-गवर्नेंस का उपयोग करें लेकिन मानवीय दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखें [झारखंड आदिवासी लड़की की मौत]

चरित्र विहीन ज्ञान –

- उदाहरण – रावण

- किसी अनैतिक व्यक्ति को ज्ञान देना नशीली दवाओं के नशे में डूबे एक अनुभवहीन किशोर को रेसिंग कार की स्टीयरिंग देने के समान है

- चरित्र शिक्षा (नैतिक शिक्षा)

- हितों का टकराव (चंदा कोचर), हर्षद मेहता घोटाला, नीरव मोदी जैसे सफेदपोश अपराध

- सी-सेक्शन के बढ़ते मामले, अंग व्यापार, शिक्षा का शुद्ध व्यावसायीकरण

- प्रशासन – आईपीसी, सीआरपीसी, आचार संहिता इत्यादि का ज्ञान आवश्यक हैं लेकिन चरित्र में विनम्रता, सहानुभूति और कल्याणकारी रवैया शामिल होना चाहिए

नैतिकता के बिना व्यापार

- प्रत्येक व्यवसायी को स्वयं से पूछना चाहिए – क्या यह उचित है और क्या यह सभी हितधारकों के हितों की पूर्ति करता है?

- वैध अधिशेष बनाए रखें [Ex – शिक्षा के व्यावसायीकरण पर दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय ]

- उदाहरण के लिए – वोक्सवैगन उत्सर्जन घोटाला, सत्यम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, फेसबुक-कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा घोटाला

काम के बिना धन –

- Ex -जुआ, मैच फिक्सिंग, भ्रष्टाचार, गबन, जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियां, पोंजी योजनाएं (त्वरित अमीर बनने की योजनाएं)

- प्रशासन – आरबीआई ने जनता को मल्टी लेवल मार्केटिंग गतिविधियों के प्रति आगाह किया है

सिद्धांत विहीन राजनीति –

- राजनीति में जवाबदेही, पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा, कानून के शासन का सम्मान, आंतरिक लोकतंत्र, संवैधानिक निष्ठा जैसे सिद्धांत होने चाहिए।

विवेक के बिना सुख –

- सुखवाद, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, बेवफाई, पर्यावरण शोषण, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, अत्यधिक उपभोक्तावाद आदि

- प्रशासन – कार जैसे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, कार्यस्थल पर उत्पीड़न

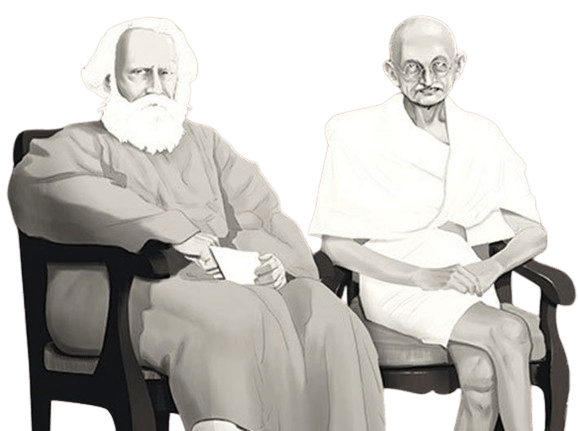

टैगोर बनाम गांधी

- टैगोर गांधी की और उनके नेतृत्व की प्रशंसा करते थे, और इस बात पर जोर देते थे कि उन्हें “महात्मा” – महान आत्मा कहा जाए। लेकिन तर्क और कारण का पालन करने की आवश्यकता के मामले में टैगोर अक्सर गांधी से असहमत थे।

- गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 1934 के विनाशकारी बिहार भूकंप का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उन्होंने भूकंप को “हमारे पापों के लिए भगवान द्वारा भेजा गया एक दिव्य दंड” कहा,। टैगोर ने विरोध करते हुए जोर देकर कहा कि “यह और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस घटना के बारे में इस तरह का अवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे देश के एक बड़े वर्ग द्वारा बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है।

- गांधीजी ने इस बात की वकालत की कि हर किसी को दिन में तीस मिनट चरखा का उपयोग करना चाहिए। टैगोर ने इसका विरोध किया। वे गांधीवादी अर्थशास्त्र से असहमत थे। टैगोर का मानना था कि सामान्य तौर पर आधुनिक तकनीक ने मानवीय परिश्रम और गरीबी को कम किया है। नेहरू के भी ऐसे ही विचार थे

- टैगोर ने निवारक तरीकों के माध्यम से परिवार नियोजन का समर्थन किया। गांधीजी ने आत्मसंयम पर जोर दिया

- आधुनिक चिकित्सा (जिस पर गांधी को अविश्वास था) की भूमिका पर दोनों में तीव्र मतभेद थे ।

अभ्यास प्रश्न

Q. 1 गांधीवादी नैतिकता विभिन्न विचारधाराओं का मिश्रण है। समझाइए [5 M]

Q. 2 प्रशासन में गांधीजी के सर्वोदय की अवधारणा की प्रासंगिकता की व्याख्या करें. [5 M]

Q. 3 गांधीजी की ग्यारह प्रतिज्ञाओं की 21वीं सदी में पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। सामाजिक और प्रशासनिक संदर्भ में विश्लेषण करें। [10 M]

FAQ (Previous year questions)

शाब्दिक अर्थ – स्वशासन।

आध्यात्मिक और नैतिक स्वायत्तता – गांधी के लिए, स्वराज में कई आयाम शामिल थे, जिनमें व्यक्तिगत आत्म-अनुशासन, नैतिक जीवन, और समाज का नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान शामिल था। उदाहरण – सत्य और अहिंसा जैसे मूल्यों का अभ्यास करना।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता – स्वराज का अर्थ है अपनी कमजोरियों, दोषों, और निर्भरताओं से मुक्ति। उदाहरण: संयम, अनुशासन, और समर्पण जैसे मूल्यों को अपनाना।

सामाजिक न्याय और समानता – गांधी का स्वराज एक ऐसे समाज की कल्पना करता था जो अस्पृश्यता, जाति भेदभाव, और लैंगिक असमानता जैसे सामाजिक अन्यायों से मुक्त हो। उदाहरण: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, जो गांधी के आदर्शों को दर्शाता है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता – गांधी के स्वराज के विचार में आर्थिक आत्मनिर्भरता भी शामिल थी। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और हथकरघा और बुनाई (खादी) जैसे पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार को बढ़ावा दिया ताकि विदेशी वस्तुओं और उद्योगों पर निर्भरता कम हो। उदाहरण – अनुच्छेद 43, जो खादी सहित कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है।

विकेंद्रित शासन – ग्राम स्वराज का मॉडल आम आदमी को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता था। उदाहरण: 1992 का 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप से मान्यता देता है और सशक्त करता है, जो ग्रामीण भारत में स्थानीय स्व-शासन हैं।

गांधी के अनुसार, साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैध साधनों के बिना, साध्य अस्थायी और हानिकारक होता है। उन्होंने मैकियावेली के इस विचार को खारिज किया कि “साध्य साधनों को न्यायोचित ठहराता है” [उदाहरण – हिंसक साधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करना → घृणा और प्रतिशोध की विरासत]।

गांधीवादी सिद्धांत साधन के रूप में

इन साधनों से प्राप्त होने वाला साध्य

नव-वेदांत

साधन – धार्मिक सहिष्णुता, सर्व धर्म समभाव, एकता आदि।साध्य – साम्प्रदायिक सद्भावना और सामाजिक एकजुटता।

सर्वोदय अंत्योदय

साध्य –सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वालों का उत्थान।सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक असमानता को कम करना।उदाहरण – भारत के सबसे अमीर 1% के पास देश के 40.5% से अधिक धन का स्वामित्व।

सत्याग्रह

साध्य – शांतिपूर्ण तरीके से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करना, जैसे स्वतंत्रता।उदाहरण – गांधी का नमक मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन = औपनिवेशिक अन्याय से लड़ने के लिए अहिंसक उपकरण।

अहिंसा

साध्य – क्षमा और सत्य।गांधी के अनुसार, अहिंसा सत्य प्राप्त करने का साधन है।उदाहरण – मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला ने गांधीवादी अहिंसा का उपयोग किया।

अस्तेय

साध्य – भ्रष्टाचार-मुक्त, नैतिक समाज।उदाहरण – अशोक खेमका जैसे ईमानदार सिविल सेवक शासन में अस्तेय को दर्शाते हैं।

अपरिग्रह

साध्य – पर्यावरणीय स्थिरता और नैतिक उपभोग।उदाहरण – उपभोक्तावाद और अंधाधुंध खपत को कम करना पर्यावरणीय स्थिरता की ओर ले जा सकता है [पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE) आंदोलन]।

ब्रह्मचर्य

साध्य – नारी की गरिमा, मजबूत इच्छाशक्ति, और बेहतर एकाग्रता।

वर्णाश्रम

साध्य – सभी व्यक्तियों के लिए अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ जीवन।

तावीज़ (तलिस्मान)

साध्य – सभी का कल्याण, जिसमें हाशिए पर रहने वाले लोग शामिल हैं।उदाहरण – अन्नपूर्णा रसोई योजना, अंत्योदय अन्न योजना (आय)।

न्यासिता (ट्रस्टीशिप)

साध्य – धन की असमानता को कम करना और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को बढ़ावा देना

7 पाप

साध्य – बेहतर राजनीति, व्यावसायिकता, और व्यवसायिक नैतिकता।

स्वदेशी, स्वराज और स्वावलंबन

साध्य – स्थानीय रोजगार, स्थिरता, गरिमामय रोजगार और आत्मनिर्भरता का प्रचार।उदाहरण – स्किल इंडिया मिशन, स्वयं सहायता समूह (SHGs) आदि।

आज के नैतिक संकट के युग में, गांधीवादी आदर्शों को साधन के रूप में पुनर्जीवित करने से नैतिकता और शासन के बीच की खाई को पाटा जा सकता है, जो नीति और चरित्र दोनों का मार्गदर्शन करेगा।

सुशासन वह शासन है जिसमें जवाबदेही, समानता और समावेशिता, विकेंद्रीकरण, सहमति-उन्मुखता, जवाबदेही, कानून का शासन, भागीदारी, दक्षता और पारदर्शिता जैसे सिद्धांत शामिल हों।

गांधी के सात सामाजिक पाप और शासन –

त्याग/बलिदान के बिना धर्म –

अहंकार और पूर्वाग्रह, लालच, सांसारिक आसक्ति, स्वार्थ, वासना आदि का बलिदान करने के बाद ही हम सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।

शासन में प्रासंगिकता: एक प्रशासक को झूठा गर्व, उदासीनता, और अज्ञान का त्याग करके अपने कार्य को पूजा की तरह करना चाहिए।

मानवता के बिना विज्ञान –

परमाणु शक्ति या तो घर को रोशन कर सकती है या उसे नष्ट कर सकती है।

बायोइंजीनियरिंग, जीनोम एडिटिंग, AI, ML जैसी नई तकनीकों को संभावित विनाशकारी दुरुपयोग से बचाने के लिए नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

शासन में प्रासंगिकता: बायोमेट्रिक, CCTV, ई-गवर्नेंस का उपयोग, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए [झारखंड आदिवासी लड़की की मृत्यु]।

चरित्र के बिना ज्ञान –

उदाहरण – रावण।

अनैतिक व्यक्ति को ज्ञान देना ऐसा है जैसे नशीली दवाओं के नशे में धुत्त अनुभवहीन किशोर को रेसिंग कार का स्टेयरिंग देना।

शासन में प्रासंगिकता: IPC, CrPC, आचार संहिता, नैतिकता संहिता का ज्ञान, लेकिन चरित्र में विनम्रता, सहानुभूति और कल्याणकारी दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए।

सी-सेक्शन मामलों, अंगों की तस्करी, शिक्षा के पूर्ण व्यावसायीकरण पर अंकुश।

इनसाइडर ट्रेडिंग, हितों का टकराव (चंदा कोचर), हर्षद मेहता घोटाला, नीरव मोदी मामला जैसे सफेदपोश अपराधों से निपटना।

नैतिकता के बिना वाणिज्य/व्यापार –

प्रत्येक व्यवसायी को स्वयं से पूछना चाहिए – क्या यह उचित है और क्या यह सभी हितधारकों के हितों को पूरा करता है?

केवल वैध अधिशेष बनाए रखें [उदाहरण – दिल्ली उच्च न्यायालय का शिक्षा के व्यावसायीकरण पर निर्णय]।

उदाहरण – वोक्सवैगन उत्सर्जन घोटाला, सत्यम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, फेसबुक-कैंब्रिज एनालिटिका डेटा घोटाला।

प्रशासन – प्रशासक को भाई-भतीजावाद, क्रोनी पूंजीवाद, और पक्षपात से बचना चाहिए।

श्रम के बिना सम्पत्ति/धन –

उदाहरण – जुआ, मैच फिक्सिंग, भ्रष्टाचार, गबन, उगाही और आपराधिक गतिविधियाँ, पोंजी स्कीम (जल्दी अमीर बनने की योजनाएँ) आदि।

प्रशासन – RBI ने जनता को मल्टी-लेवल मार्केटिंग गतिविधियों के खिलाफ सावधान किया है।

सिद्धांत के बिना राजनीति –

राजनीति में जवाबदेही, पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा, कानून के प्रति सम्मान, आंतरिक लोकतंत्र, संवैधानिक निष्ठा जैसे सिद्धांत होने चाहिए।

प्रशासन – एक प्रशासक को राजनीतिक रूप से तटस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए। उदाहरण – आईएएस नृपेंद्र मिश्र।

एक प्रशासक को भारतीय संविधान और सत्ता में सरकार के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, न कि किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति।

अंतरात्मा के बिना सुख –

हेडोनिज्म, मादक पदार्थों का सेवन, विश्वासघात, पर्यावरणीय शोषण, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, अत्यधिक उपभोक्तावाद आदि।

प्रशासन – सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग जैसे कि कार, कार्यस्थल पर उत्पीड़न।

गांधी की सात पापों की अवधारणा आज भी सिविल सेवकों में नैतिकता स्थापित करने के लिए उतनी ही प्रासंगिक है। हाल ही में प्रशासकों में निष्ठा को और मजबूत करने के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है।

यह गांधीवादी नैतिकता का मूल सिद्धांत है क्योंकि अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अर्थ है –

अहिंसा को ‘आत्मा की शक्ति’, ‘आत्मन की शक्ति’, ‘प्रेम की शक्ति’ और पूर्ण निःस्वार्थता के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए अहिंसा में निःस्वार्थता, परोपकारिता, महानता, साहस, उदारता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जैसे गुण शामिल हैं।

पशुओं की मूल प्रवृत्ति क्रूरता (हिंसा) है, जबकि मानव की अहिंसा है।

‘आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा कर देती है’ → वर्तमान इजरायल-हमास युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध, हेट स्पीच और सांप्रदायिक तनाव आदि के खिलाफ।

अहिंसा एक स्थायी और सर्वसम्मत समाधान प्रदान करती है।

पूंजी में मशीनरी, भवन, और अन्य ऐसी संपत्तियाँ शामिल हैं जो भविष्य में प्रतिफल देती हैं। वहीं, श्रम मानव प्रयास को संदर्भित करता है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकता है, आमतौर पर मजदूरी या वेतन के बदले वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।

पूंजी और श्रम के बीच समानुपातिक संबंध –

दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं – श्रम मशीनरी को संचालित करता है और मशीनें श्रमिक के कार्य को आसान बनाती हैं।

पूंजी को श्रम की सहायता करनी चाहिए, उसे प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए – गांधी ने कहा था, “मैं प्रतिदिन चरखे के अज्ञात आविष्कारक के प्रति श्रद्धा से सिर झुकाता हूँ।” यह सिद्ध करता है कि वे मशीनरी के खिलाफ नहीं थे। वे चाहते थे कि मशीनरी श्रम की सहायता करे, न कि उसका स्थान ले। श्रम को प्रतिस्थापित करना कांट के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह मानव गरिमा का उल्लंघन है।

कुछ धन को शुद्ध श्रम से कमाना चाहिए – महात्मा गांधी ने रोटी श्रम का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रोटी कमाने के लिए शारीरिक श्रम का उपयोग करना चाहिए। रोटी कमाने के लिए पूंजी या अन्य मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए।

यह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। स्थानीय, छोटे पैमाने के रोजगार को प्रोत्साहित करता है; शोषणकारी वैश्विक पूंजी पर निर्भरता को कम करता है।

यह गीता के कर्म योग सिद्धांत का भी समर्थन करता है।

किसी एक की प्रधानता नहीं होनी चाहिए क्योंकि –

यदि श्रम पूंजी पर हावी होता है – अक्षमता, परियोजनाओं में देरी।

उदाहरण – दशरथ मांझी ने केवल श्रम से सड़क बनाने में 22 साल से अधिक समय लिया।

यदि पूंजी श्रम पर हावी होती है – असमानता, नौकरी छिनना और असतत विकास।

यह जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के खिलाफ है क्योंकि पूंजी का प्रभुत्व सामाजिक-आर्थिक असमानता को जन्म देता है।

उदाहरण – अनुमान है कि AI-नेतृत्व वाली स्वचालन और तकनीकी परिवर्तन के कारण प्रतिवर्ष 12 से 18 मिलियन भारतीय अपनी नौकरी खो सकते हैं।

अरावली में उत्खनन मशीनों के कारण व्यापक खनन।