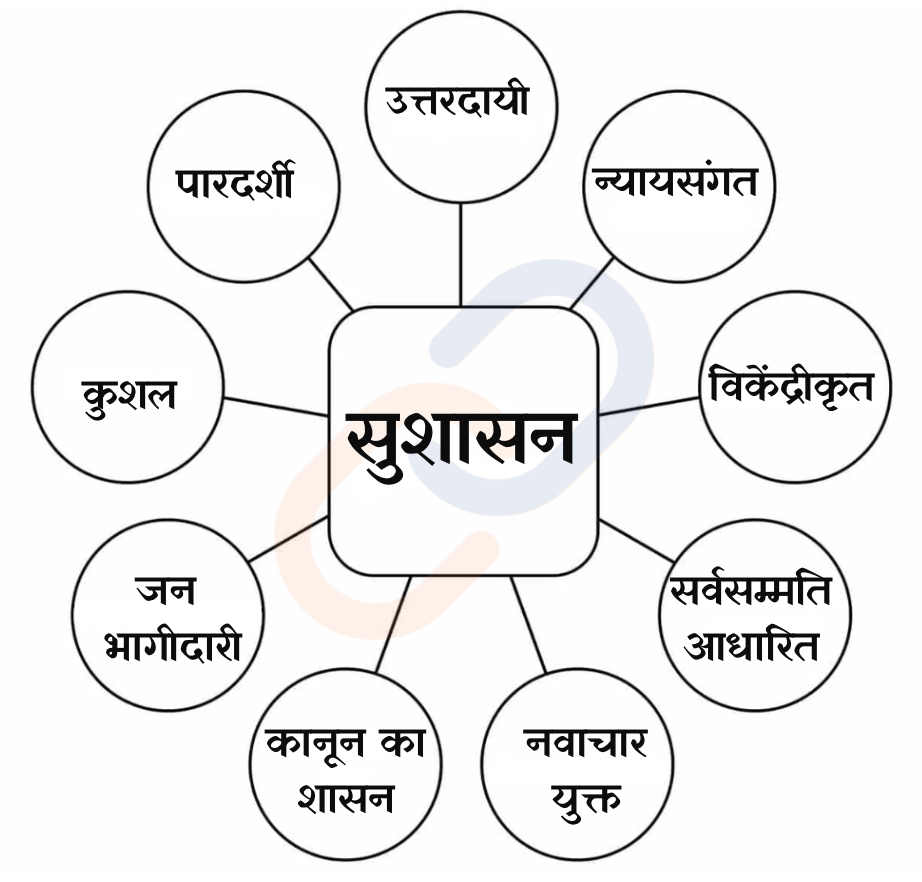

भगवद् गीता का नीतिशास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका भगवद् गीता नीतिशास्त्र पर एक शाश्वत मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है, जो कर्तव्य, धर्म और नेतृत्व के गहन विचार प्रस्तुत करती है। इसके उपदेश अर्जुन के नैतिक द्वंद्व पर आधारित हैं, जो नैतिक निर्णय-प्रक्रिया के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करते हैं, और इसलिए यह आज के प्रशासन और सुशासन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज योग जैसे सिद्धांतों के माध्यम से गीता संतुलित और उत्तरदायी नेतृत्व पर बल देती है।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत |

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ||

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

| वर्ष | प्रश्न | अंक |

| 2016 | गीता के अनुसार ‘परधर्म’ को स्पष्ट कीजिए । | 2M |

| 2016 | गीता की ‘लोक संग्रह’ की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए । | 5M |

| 2016 | गीता के अनुसार ‘स्वधर्म’ को परिभाषित कीजिए । | 2M |

| 2016 | गीता के अनुसार ‘निष्काम कर्मयोग’ की धारणा का वर्णन कीजिए । | 5M |

| 2018 | प्रशासन का उद्देश्य लोक-कल्याण है । गीता का कौन सा सिद्धान्त इस आशय की पुष्टि करता है ? | 2M |

| 2018 | भगवद् गीता किस तरह अर्जुन के समक्ष द्वंद्ग का निराकरण करती है ? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप प्रशासनिक दुविधा के निराकरण में किस तरह गीता के सिद्धान्तों का प्रयोग कर सकते हैं ? | 10M |

| 2021 | प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन में ‘स्थित प्रज्ञ’ की संकल्पना की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। | 2M |

| 2021 | भगवद् गीता का ‘अनासक्ति सिद्धांत’ किस प्रकार किसी प्रशासक के जीवन में महत्वपूर्ण है? | 2M |

गीता का महत्व

- एक दर्शन जो युद्ध की पृष्ठभूमि से निकला और अब यह मनुष्य के जीवन में दैनिक संकटों से लड़ने में मदद कर रहा है।

- हेगेल (एक जर्मन दार्शनिक) ने गीता के बारे में कहा कि यह भारतीय ज्ञान का सार है

- पश्चिमी जगत के तीन सबसे प्रभावशाली दार्शनिक

- डार्विन

- मार्क्स

- फ्रायड

- भारतीय जगत के तीन सबसे प्रभावशाली दार्शनिक

- कृष्णा

- शंकराचार्य

- महात्मा गांधी

- ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने वेस्टमिंस्टर हॉल में गीता पर शपथ ली।

- जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर (मैनहट्टन परियोजना के निदेशक) गीता से बहुत प्रभावित थे और गीता ने उन्हें हिरोशिमा नागासाकी बमबारी के सदमे से उबरने में मदद की।

गीता की व्याख्या

गीता की अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग प्रकार से व्याख्या की है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाती है, तो कुछ कहते हैं कि यह मानवता की सेवा का मार्ग दिखाती है। वही कुछ लोग इसे जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ बताते है ।

| दृष्टिकोण | वैकल्पिक दृष्टिकोण |

| निवृति | प्रवर्ति |

| भक्ति योग – रामानुजा, भक्तिवेदांता प्रभुपाद | कर्म योग – विवेकानंद, गाँधी, तिलक |

| समाज सेवा – विवेकानंद | भक्ति- भक्तिवेदांता प्रभुपाद |

| धर्म ग्रंथ | मुक्ति ग्रंथ |

भगवत गीता का परिचय

- गीता प्रस्थानत्रयी ग्रंथ मे से एक है

- महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है।

- इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं

- पहला अध्याय – अर्जुन विषाद योग (अर्जुन की दुविधा)

- दूसरा अध्याय – सांख्य योग

- स्थितप्रज्ञता

- तीसरा अध्याय – कर्म योग

- लोक संग्रह

- चौथा अध्याय – चार वर्णों का परिचय [गुणों के अनुसार]

- पांचवां और छठा अध्याय – ज्ञान योग

- आठवाँ अध्याय – भक्ति योग

- ग्यारहवाँ अध्याय – विश्वरूप दर्शन योग

- चौदहवाँ अध्याय – गुणत्रय विभाग योग

- रज, सत और तम गुण

- अठारहवाँ अध्याय – चार वर्णों का विस्तार

कई दार्शनिकों को प्रेरित किया –

- शंकराचार्य (ज्ञान मार्ग)

- रामानुज (भक्ति मार्ग )

- तिलक (कर्म योग)

- कार्ल मार्क्स

- हेनरी डेविड थोरो

- महात्मा गांधी

- ए. सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद

- स्वामी विवेकानंद (अपने पास केवल 2 पुस्तकें रखते थे)

- The Bhagavad Gita and The Imitation of Christ

- जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर

- सुनीता विलियम्स

- ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

- विल स्मिथ (खुशी की खोज)

- राधाकृष्णन, अरबिंदो

- गीता एक शक्तिशाली शस्त्रागार है जो भारतीय संस्कृति पर किसी भी संभावित हमले को पराजित कर सकता है – राधाकृष्णन

अर्जुन का नैतिक द्वन्द

- गीता के प्रथम अध्याय में उल्लेखित

- ऐसी स्थिति जब दो या दो से अधिक नैतिक सिद्धांतों के बीच संघर्ष होता है और नैतिक अभिकर्ता को किसी एक को दूसरे की कीमत पर चुनने की आवश्यकता होती है। नैतिक अभिकर्ता को लाभ का अनुकूलन करने की आवश्यकता होती है।

- यहाँ अर्जुन दो मूल्यों के बीच चयन करने की दुविधा में होता है – धर्म की रक्षा करना बनाम परिवार के सदस्यों को हिंसा से बचाना

- यदि वह धर्म के लिए युद्ध में भाग लेता है तो उसे अपने ही परिवार के सदस्यों को मारना होगा

- यदि वह युद्ध में भाग लेने से इनकार करता है तो धर्म की रक्षा करने के कर्तव्य से भागना माना जायेगा ।

प्रशासन मे नैतिक द्वन्द

Trick – PPPPPEARL LANDLESSNESS CJ

हमने नैतिक द्वन्द के बारे मे अध्याय दो मे विस्तार से पढ़ा है । यहां हम नैतिक द्वन्द की स्थिति को हल करने में गीता की भूमिका का अध्ययन करेंगे ।

नैतिक द्वन्द की स्थिति को हल करने में गीता की भूमिका

| द्वन्द | गीता के सिद्धांत |

| सिद्धांत बनाम संरक्षण/रक्षा | एक प्रशासक के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करना उसकी बदनामी का कारण बनता है। इसलिए देश की सेवा करते हुए मरना बेहतर हैअकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। |

| अक्षरशः कानून बनाम कानून की भावना | इसलिए कानून की भावना का सम्मान करने के लिए कई बार विवेक की आवश्यकता होती है।यथेच्छसि तथा कुरु – कृष्णा ने अर्जुन से कहा “मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहते हो।”एक प्रशासक को कानूनों और पुस्तकों का गहरा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, उसे कानून की भावना का सम्मान करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए |

| व्यावसायिक जीवन बनाम निजी जीवन | गीता जीवन में संतुलन की प्रबल समर्थक है – सम्तवं योग उच्यते – शरीर और मन की संतुलित स्थिति, समता का भाव रखते हुए कर्म करना युक्तचेष्टस्य कर्मसु – कार्यों मे उचित प्रयास करना युक्ताहारविहारस्य – आहार और विहार मे संतुलन युक्तस्वप्नावबोधस्य – सोने और जगने मे संतुलन (RPS अधिकारी द्वारा रात मे ड्यूटी करना) |

| गति बनाम सटीकता | प्रशासन में सटीकता (गुणवत्ता) कभी भी निष्क्रियता [लालफीताशाही] का कारण नहीं बननी चाहिए कर्म ज्यायो ह्यकर्मण: -कर्म करना अकर्म (निष्क्रियता) से श्रेष्ठ है।क्लैब्यं मा स्म गमः – कायरता को मत अपनाओ और अपना कर्म करो । |

| विशेषाधिकार बनाम गैर-भेदभाव | समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः -आत्मा की निरपेक्षता और समताचातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः – विशेषाधिकार सिर्फ गुणों और कर्मों के आधार पर देना चाहिए असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए[अरस्तू]अनुच्छेद 14, 15, 16, अनुच्छेद 17शिक्षा का अधिकार (आरटीई 2009), अनुच्छेद 21ए अनुच्छेद 46 – कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितप्रदर्शन से जुड़ा प्रमोशन योग्यता आधारित चयन – यूपीएससी/आरपीएससीश्रम विभाजनस्किल इंडिया, PMKVYमेक इन इंडियामैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 |

| विकास बनाम संधारणीयता/ निरंतरता | भगवद गीता में समय (काल), जीवात्मा, और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता जोर दिया है। |

| साध्य बनाम साधन | धूमेनाग्निरिवावृता – सभी प्रयास किसी न किसी दोष से ढके होते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है। मोक्ष (साध्य) प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों (साधन) का परित्याग नहीं करना चाहिए। |

| बाहरी जवाबदेही बनाम आंतरिक जिम्मेदारी | सद्गुण जैसे शौचम् – मन और शरीर की पवित्रतास्थैर्यम् – दृढ़ता;आत्म-विनिग्रहः- आत्म संयम नैतिक द्वन्द को हल करने मे सहायक होते है । |

योग

- योगः कर्मसु कौशलम् – कुशलतापूर्वक कर्म करने की कला

- ‘समत्वम् योग उच्यते – योग एक संतुलित अवस्था है जिसमे मन और शरीर संयमित होते है

- यतचित्तात्मा (संयमित मन और शरीर)

- आत्मा को परमात्मा के साथ एक करने का प्रयास।

- गीता की नैतिकता का सर्वोच्च आदर्श या “summum bonum” ईश्वर या परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करना है

- दुःखसंयोगवियोगं योगसज्ञितम् – दुःख के संयोग (जोड़) से वियोग (अलगाव) को ही योग कहा जाता है। योग का वास्तविक उद्देश्य दुःख और सुख दोनों से स्वतंत्रता प्राप्त करना है, जिससे व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सके।

- प्रमुख योग – हर किसी की योग्यता, अभिवृत्ति और रुचि अलग-अलग होती है। इसलिए मुक्ति प्राप्त के लिए अलग-अलग रास्ते होते हैं।

- ज्ञान योग

- भक्ति योग

- कर्म योग

- आदर्श रूप से तीनों में सामंजस्य होना चाहिए (विवेकानंद)

- ये एक दूसरे के पूरक हैं –

- ज्ञान के बिना भक्ति अंधविश्वास/ पाखंड/ धोखाधड़ी/ कुप्रचार बन कर रह जाती है।

- कर्म बिना ज्ञान विकर्म है (कर्म, अकर्म, और विकर्म)

- ब्राउनियन मोशन

- गधे द्वारा वेदों को ढोना – इससे गधा ज्ञानवान प्राणी नहीं बन जाता।

- यदि हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलते, तो यह ज्ञान ही है जो हमें क्रोध और लालसा से बचाता है।

- तीनों मार्ग एक-दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं (बिल्कुल हमारे अंगों की तरह)।

- अध्याय 12 : श्लोक 12 – यांत्रिक कर्म की तुलना में ज्ञान (ज्ञान प्राप्ति) श्रेष्ठ है; ज्ञान से ध्यान (ध्यान की अवस्था) श्रेष्ठ है।ध्यान से फल का त्याग (कर्मों के फलों का त्याग) श्रेष्ठ है। कर्मों के फलों की त्याग करने से, शांति तत्काल प्राप्त होती है।

ज्ञान योग – अध्याय 4

- टिप्पणीकार – शंकराचार्य

- ज्ञान योग बुद्धिमता और ज्ञान का मार्ग है, अथवा आत्म-साक्षात्कार का मार्ग है।

- संहरते कूर्मोऽङ्गानीव – कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है उसी प्रकार ज्ञान एक इंसान को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ध्यान की अवस्था पाने मे सहायत करता है ।

- ज्ञान योग आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने मे सहायता करता है।

- ज्ञान योग, “मैं कौन हूँ?” और “मैं क्या हूँ?” जैसे प्रशनों का उत्तर पाने मे सहायता करता है।

- बौद्धिक रूप से उन्मुख लोग इस योग / मार्ग का अनुसरण करते हैं।

- तर्क और विवेक का प्रयोग

- ज्ञान पंथ कृपान कै धारा -इसका मतलब यह है कि ज्ञान योग एक दोधारी तलवार है। इसका परिणाम अहंकार/अभिमान हो जाना भी हो सकता है।

- ईश्वर उन लोगों से मिलते हैं जो स्वयं को ज्ञानहीन मानते हैं – धन्ना भगत, कर्माबाई, सुदामा।

- “जितना अधिक मैं जानता हूँ, उतना ही अधिक मेरी अज्ञानता का क्षेत्र विस्तृत होता है।”- सुकरात

- विद्या ददाति विनयं – “ज्ञान विनम्रता (विनय) प्रदान करता है।”

- संशयों के समाधान मे सहायता करता है।

- स्थितप्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग आवश्यक है

ज्ञान योग का प्रशासनिक उपयोग

- प्रशासन में ज्ञान का स्रोत –

- प्राथमिक स्रोत -संविधान, आचार संहिता, आईपीसी, सीआरपीसी, जीएसटी कानून, CCTNS (केंद्रीकृत डेटाबेस)

- अन्य स्रोत -प्रशिक्षण के दौरान अतिथि व्याख्यान, वरिष्ठ अधिकारियों के व्याख्यान, अध्ययन, विश्वविद्यालयों के साथ सहभागिता, CPGRAM (सार्वजनिक शिकायत पोर्टल – समस्याओं का ज्ञान), सोशल मीडिया, समाचार पत्र लेख आदि

स्थितप्रज्ञ

- गीता के अध्याय दो में उल्लेखित है।

- “समदुःखसुखं धीरं” – जो व्यक्ति सुख और दुःख में समान रहता है, और जो धैर्य और समझ के साथ रहता है, वह अमरता (आध्यात्मिक शांति) के योग्य होता है।

- “सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।” -अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय को समान रूप से देखो।

- “सिद्ध्यसिद्धयोः समो” – सफलता और असफलता को समान मानते हुए समता की स्थिति को बनाए रखना ।

- जब व्यक्ति अपने स्वार्थी और इंद्रिय-सुख की इच्छाओं, जो कि मन को अशुद्ध करती हैं, को त्याग देता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति दिव्य चेतना को प्राप्त करता है।

- अनुद्विग्नमनाः – वो व्यक्ति जिसका मन किसी भी बाहरी उत्तेजना, चिंता, या तनाव से प्रभावित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखता है।

- “वीतरागभयक्रोधः” – ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के दुःख से विचलित नहीं होता, जो खुशी के लिए लालायित नहीं होता, और जो लगाव, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, उसे एक स्थिर मन वाला ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है।

- “नाभिनन्दति न द्वेष्टि” – वह व्यक्ति जो न तो वह शुभ फल की प्राप्ति से प्रसन्न होता है और न ही विपत्ति से व्यथित होता है।

- रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कविता “इफ” (If) एक तरह से “स्थितप्रज्ञ” की अवधारणा से संबंधित है।

- निष्काम कर्मी बनने के लिए व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ होना चाहिए।

स्थित प्रज्ञा – प्रशासन में सहायता –

निष्काम कर्मा

- गीता के अध्याय दो में उल्लेखित

- कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन -व्यक्ति को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके कर्मों के परिणाम पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए।

- समभाव योग (समत्वं योग) – सफलता और असफलता की आसक्ति त्यागकर अपना कर्तव्य निभाना (हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो)

- इससे व्यक्ति को स्वतंत्रता (मुक्ति) प्राप्त करने में सहायता मिलती है –

- विकर्षणों/आसक्ति से मुक्ति

- अकुशलता से मुक्ति

- क्रोध से मुक्ति (चाहे इच्छित परिणाम प्राप्त न हो)

- अहम भाव से मुक्ति – कार्य करते समय कर्ता होने का अभिमान न करना (यस्य नाहंकृतो भावो)

- मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि– अकर्मण्यता से मुक्ति –

- निष्क्रियता से आसक्ति कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती और भगवान कृष्ण इसकी स्पष्ट निंदा करते हैं। हमें कभी भी काम को कठिन और बोझिल नहीं समझना चाहिए

- क्लैब्यं मा स्म गमः – असक्ति और हृदय की दुर्बलता को दूर करना

- कर्म ज्यायो ह्यकर्मण: -,अकर्मण्यता से कर्मण्यता से श्रेष्ठ है

- कार्पण्यदोष – कायरता से मुक्ति

- गांधीजी ने इसे अनासक्ति कहा है ।

- परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना

- कैसे प्राप्त करें –

- नियमित अभ्यास

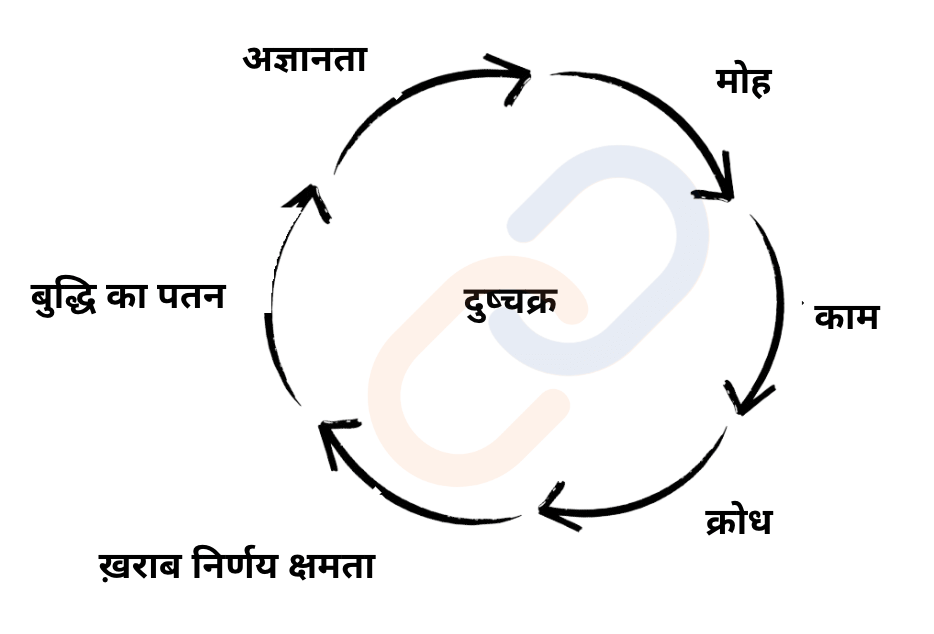

- यदि पालन नहीं किया गया –

- भय, लोभ, वासना, दुख, हताशा

- आधुनिक अवधारणा – NATO dating [Not Attached to Outcome]

स्वधर्म

- मम् धर्मः – मेरा कर्तव्य क्या है?

- गीता के अनुसार स्वधर्म है – अपने कर्तव्य को पूरी लगन से करना

- स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः – दूसरे के मार्ग पर चलने से बेहतर है, अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना

- स्वधर्म – वेदों के अनुसार निर्धारित कर्त्तव्य

- वेदों के अनुसार निर्धारित कर्त्तव्य

- पराधर्म यानी आध्यात्मिक कर्तव्य

- अपरा धर्म यानी लौकिक कर्तव्य

- यदि कोई स्वधर्म का पालन नहीं करता तो –

- कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि – सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का दोष आप पर लगेगा और आप अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे

- वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार समाज की सेवा करना-

- चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः – समाज में स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपने वर्ण (सामाजिक अमरता की अवधारणा) के अनुसार कार्य करना चाहिए।

- लोकसंघर्ष सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का स्वधर्म है

- एक प्रशासक का स्वधर्म – संविधान का पालन करना, जन-सेवा, आचार संहिता का पालन करना, सार्वजनिक शिकायत निवारण, अंतिम छोर तक पहुंचना, आम नागरिक की पहुंच, नागरिक सशक्तिकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही आदि।

वर्ण व्यवस्था

- चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः – “चातुर्वर्ण्य (चार वर्णों) की व्यवस्था मैंने (कृष्णा ) बनाई है, जो गुण और कर्म के विभाजन पर आधारित है।

- प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार [कार्ल मार्क्स ]

- स्वभावप्रभावैर्गुणै – उनकी प्रकृति और गुणों के आधार पर

- गीता 18:42 शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ।।

- शांति, इंद्रियों का संयम, तप, शुद्धता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता (ईश्वर में विश्वास) ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं।

- गीता 18:43 शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् | दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ||

- शौर्य (वीरता), तेज (ऊर्जा), धृति (धैर्य), दक्षता, युद्ध में न पलायन करना, दानशीलता और ईश्वरता का भाव – ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं

- गीता 18:44 कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् |

- कृषि, गौ-पालन, और वाणिज्य (व्यापार) – ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं

- गीता 18:44 परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ||

- सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है

प्रशासन

- अनुच्छेद 14, 15, 16, अनुच्छेद 17

- शिक्षा का अधिकार (आरटीई 2009), अनुच्छेद 21ए

- अनुच्छेद 46 – कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हित

- योग्यता आधारित प्रमोशन

- योग्यता आधारित चयन – यूपीएससी/आरपीएससी

- श्रम विभाजन

- स्किल इंडिया, PMKVY

- मेक इन इंडिया

- मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955

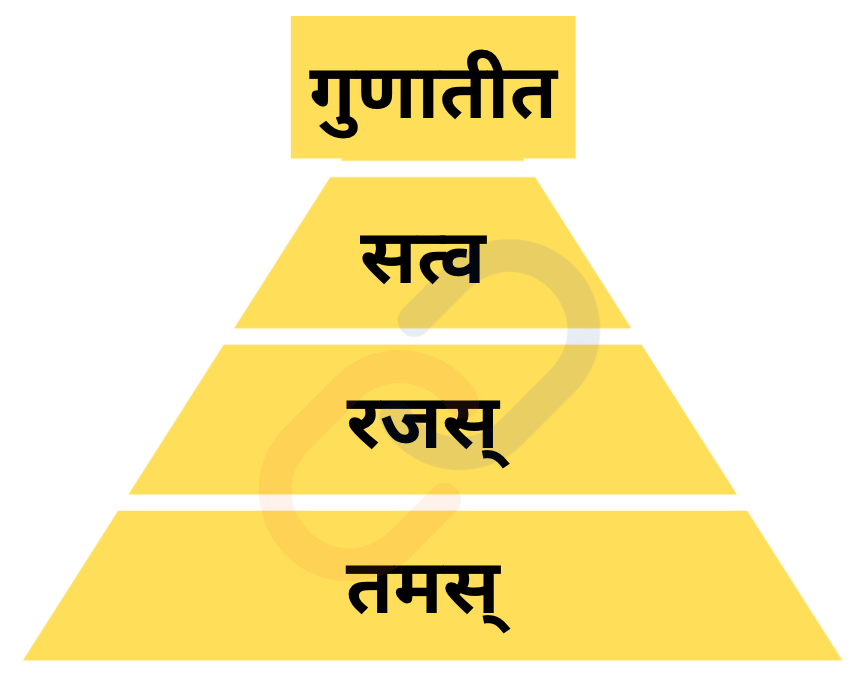

तीन गुण

- सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः – भौतिक ऊर्जा में तीन गुण होते हैं – सत्व (अच्छाई), रजस (जुनून), और तमस (अज्ञान)

- तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ –

- सत्त्वगुण, अच्छाई का गुण, दूसरों की तुलना में शुद्ध होने के कारण, प्रकाशमान और कल्याण से भरपूर है। यह सुख और ज्ञान की भावना के प्रति आसक्ति पैदा करके आत्मा को बांधता है

- सत्त्वं सुखे सञ्जयति – सत्त्व गुण व्यक्ति को भौतिक सुख से बांधता है

- रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् – रजोगुण जुनून का प्रतीक है। यह सांसारिक इच्छाओं और स्नेह से उत्पन्न होता है.

- रजः कर्मणि भारत – रजगुण आत्मा को कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है

- तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत –

- तमोगुण, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, देहधारी आत्माओं के लिए भ्रम का कारण है। यह लापरवाही, आलस्य और नींद के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों को धोखा देता है

- ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत – तमस ज्ञान को ढक देता है और व्यक्ति को भ्रम में बांध देता है।

- ब्राह्मण – सत्व गुण का अधिक प्रभाव [शांत और बुद्धिमान]

- क्षत्रिय – रजो गुण का अधिक प्रभाव [भावुक, आक्रामक, तेज़ और जोखिम लेने वाले]

- वैश्य – तीनों गुण लगभग बराबर अनुपात में

- शूद्र – तमोगुण हावी है [अज्ञानता, जड़ता, गैर-जागरूकता और आलस्य]

- गुणातीत (तीनों गुणों से ऊपर उठना) – जो सुख और दुःख में एक जैसे होते हैं; जो स्वयं में स्थिर हैं; जो ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को समान मूल्य की दृष्टि से देखते हैं; जो सुखद और अप्रिय घटनाओं के बीच भी वैसे ही बने रहते हैं; जो बुद्धिमान हैं; जो निंदा और प्रशंसा दोनों को समभाव से स्वीकार करते हैं; जो सम्मान और अपमान में एक समान रहते हैं; जो मित्र और शत्रु दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं; वे तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं

लोकसंग्रह

- (लोक = विश्व) + (संग्रह = एक साथ बांधना) – अर्थात सेवा के एकात्मक सिद्धांत का प्रयोग करके सभी लोगों को बांधना

- लोक-संग्रह का अर्थ है विश्वकल्याण

- यह उपयोगितावाद (अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम अच्छा) के सिद्धांत से भी व्यापक अवधारणा है क्योंकि लोकसंग्रह सार्वभौमिक अच्छे (सबकी भलाई) की बात करता है

- लोगों को सही रास्ते पर ले जाना

- कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय – अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके राजा जनक और अन्य लोगों ने सिद्धि प्राप्त की।

- लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि – आपको दुनिया की भलाई के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए भी अपना कार्य करना चाहिए

- यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन – महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं।

- लोकसंग्रह की अवधारणा वैदिक दृष्टि में “वसुधैव कुटुंबकम” के रूप में पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व और उसके प्राणी एक दूसरे से संबंधित हैं।

- स्वामी विवेकानन्द = दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना

- श्री अरबिंदो = लोगों को एकजुट रखना

- डॉ. एस. राधाकृष्णन = लोकसंग्रह दुनिया की एकता और समाज के अंतर्संबंध का प्रतीक है, गीता हमें मानव भाईचारे पर जोर देने की मांग करती है

प्रशासन –

- नीति कार्यान्वयन, सार्वजनिक शिकायत निवारण, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, नागरिक सशक्तिकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही

कर्म योग

- गीता के अध्याय 3 में उल्लेखित

- भाष्यकार –

- विवेकानन्द, गाँधी, तिलक (श्रीमद्भागवत गीता रहस्य – 1915 बर्मा जेल)

- कर्म योग कर्म के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है (कर्म के माध्यम से मिलन)

- कर्म का अर्थ है करना और योग का अर्थ है जोड़ना

- यह दूसरों की भलाई के लिए की गई निस्वार्थ सेवा का मार्ग है (लोकसंग्रह)

- कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता – अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके व्यक्ति पूर्णता (सिद्धि) प्राप्त कर सकता है

- स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः – अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न अपने कर्तव्यों को पूरा करके मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है

- श्लोक 3.4 – कर्म से दूर रहने या केवल शारीरिक त्याग से कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता

- श्लोक 3.5 – सभी प्राणी अपनी भौतिक प्रकृति (गुण) के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं

- नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण: -इस प्रकार तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा निष्क्रियता से श्रेष्ठ होता है

प्रशासन –

- लालफीताशाही, उदासीनता, अकुशलता जैसी समस्याओं से लड़ना

- प्रयास – मिशन कर्मयोगी, 360 डिग्री मूल्यांकन, जवाबदेही (ई-गवर्नेंस), पारदर्शिता

भक्ति योग

- भागवत गीता के अध्याय 12 में उल्लेखित है

- भाष्यकार –

- रामानुज

- भक्तिवेदांत प्रभुपाद (इस्कॉन)

- मां नित्ययुक्ता उपासते – जो लोग सदैव प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं वे भक्ति योग का पालन कर रहे हैं

- भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण (अटूट विश्वास – भक्ति मार्ग)

- द्रौपदी चीर हरण

- भक्ति का आधार प्रेम है

- प्रेम = स्वतंत्रता, त्याग, सेवा

- आसक्ति कभी भी भक्ति की ओर नहीं ले जा सकती.

- भक्ति के लिए भव्य अनुष्ठानों की नहीं बल्कि शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है

- पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति – यदि कोई मुझे भक्तिपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल, या यहाँ तक कि जल भी अर्पित करता है, तो मैं शुद्ध चेतना से मेरे भक्त द्वारा प्रेमपूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता हूँ।

- प्रशासन – न्यूनतम संसाधनों का प्रयोग करके समाज में परिवर्तन (कर्तव्य के प्रति समर्पण) – आर्मस्ट्रांग पाम

प्रशासन में भक्ति योग का पालन –

- भारत के संविधान के प्रति समर्पण (निष्ठा की शपथ) – कानून का शासन

- आचार संहिता और नैतिक संहिता का पालन करना

- लोक कल्याण

राज योग

- मुख्यतः अध्याय 6 में

- ध्यान, प्राणायाम,और समाधि जैसी तकनीकों का उपयोग करके परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन

- तरीक़े –

- अपानम् – आने वाली सांस

- प्रानम् – बाहर जाने वाली सांस

प्रवृत्ति और निवृत्ति

- प्रवृत्ति और निवृत्ति दो आध्यात्मिक मार्ग हैं जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं

- प्रवृत्ति धर्म में सांसारिक मार्ग का अनुसरण करके मोक्ष की प्राप्ति करना शामिल है

- प्रवृत्ति का अर्थ है (संसार) की तरफ़ जाना

- यह प्रत्येक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है [शक्ति, प्रसिद्धि, पैसा]

- माया की अभिव्यक्ति

- सामाजिक व्यवस्था (सांसारिक मोह माया) का एक सक्रिय सदस्य होना

- आश्रम धर्मों का पालन करना

- कर्म योग का मार्ग (एक कर्म योगी माया से घिरा होने के बावजूद अपना ध्यान लोक संग्रह पर रखता है)

- निवृत्ति धर्म सांसारिक मोह माया के त्याग पर आधारित है

- निवृत्ति का अर्थ है दूर जाना (सांसारिक प्रपंचों से)

- यह धर्म और सदाचार का आधार है

- निवृत्ति त्याग और ज्ञान मार्ग का मार्ग है

- आध्यात्मिक प्राप्ति का मार्ग

योग क्षेम

योगक्षेमं वहाम्यहम् = योग + क्षेमं वहाम्यहम्

- योग = अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना (अप्राप्तस्य प्रापणम्)

- क्षेमं = प्राप्त सामग्री की रक्षा करना (प्राप्तस्य रक्षणम्)

- वहाम्यहम् = मैं वहन करता हूँ

- यह LIC का ध्येय वाक्य है

- एक संगठन के रूप में एलआईसी का कहना है कि वह सभी मानवीय जरूरतों और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है

प्रशासन –

- क्षेत्र में कानून-व्यवस्था का संज्ञान लेना, लोगों की सुरक्षा करना और आईपीसी और सीआरपीसी को लागू करके सुरक्षा की भावना पैदा करना एक आरएएस/आरपीएस अधिकारी की जवाबदेही और जिम्मेदारी है।

- ज़रूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन [पीएम आवास योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना]

- अभिनव पहल – नेकी की दीवार (शीतकालीन कपड़े), चरण पादुका अभियान।

आपद्धर्म

- यह धर्म केवल विपत्ति, संकट या दुर्भाग्य के समय में ही शुरू होता है

- आपातकाल का धर्म

गीता के सिद्धांत और प्रशासन में उनका अनुप्रयोग

अध्याय 2: श्लोक 22

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति

- वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति

- जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नये वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नये शरीर में प्रवेश करती है।

- प्रशासन – किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को किसी विशेष विभाग, स्थान या पोस्टिंग से मोह नहीं रखना चाहिए। उसे दी गई किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए

- eg. – पहली महिला आईपीएस किरण बेदी (चाहे तिहाड़ जेल में कैदियों के सुधार की ज़िम्मेदारी हो या यातायात व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी, उन्होंने अपनी सभी पदों के साथ न्याय किया

अध्याय 18: श्लोक 63

यथेच्छसि तथा कुरु

- जैसा तुम चाहो, वैसा करो

- स्वविवेक

- प्रशासन – एक प्रशासक को कानूनों और पुस्तकों का गहरा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, उसे कानून की भावना का सम्मान करते हुए स्वविवेक का उपयोग भी करना चाहिए

अध्याय 12: श्लोक 13-14

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥

- To Remember – अद्वेष्टा सर्वभूतानां or निर्ममो निरहङ्कारः or समदुःखसुखः

- प्रशासन – सभी जीवित प्राणियों के प्रति द्वेष से मुक्त, मैत्रीपूर्ण और दयालु हैं। वे संपत्ति के प्रति आसक्ति और अहंकार से मुक्त हैं, सुख और संकट में समभाव रखते हैं और सदैव क्षमाशील हैं।

- एक प्रशासक के गुण – करुणा, क्षमा, स्थिरप्रज्ञ

अध्याय 12: श्लोक 18-19

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ।।

तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः।।

तात्पर्य– जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है, मान और अपमान, शीत और ग्रीष्म, सुख तथा दुख, में समभाव रहते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं, जो सदैव मौन-चिन्तन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, घर-गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़तापूर्वक मुझमें स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्तिभाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है।

प्रशासन – एक प्रशासक को हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि होके अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए.

अध्याय 18 : श्लोक 53

अहङ्कारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्

- अहंकार, हिंसा, संपत्ति पर कब्ज़ा और स्वार्थ से मुक्त

- उदाहरण – अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति

अध्याय 21: श्लोक 21

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते

- To Remember – लोकस्तदनुवर्तते

- महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं, वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है।

- Eg. – सरदार पटेल, सी. राजगोपालाचारी, एम. विश्वेश्वरैया जैसे महान प्रशासक भावी अधिकारियों के लिए आदर्श हैं

स्वकर्मणा सिद्धिं

- कर्म करने से व्यक्ति सिद्धि (पूर्णता) प्राप्त कर लेता है

- Eg. – फ़ील्ड प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, अकादमी प्रशिक्षण

- Eg. – वर्तमान विदेश मंत्री (एस. जयशंकर) – भारतीय विदेश सेवा के रूप में 40 वर्ष का अनुभव

अध्याय 4: श्लोक 7

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

- जब-जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब-तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं अर्थात अवतार लेता हूं।

- भगवान का एक साधन होने के नाते, एक प्रशासक को आईपीसी, सीआरपीसी, जीएसटी और अन्य नियमों और विनियमों जैसे कानूनों का सही कार्यान्वयन करके धर्म की स्थापना में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए

- उदाहरण – आईपीएस मृदुल कछावा, आईपीएस एम एन दिनेश, आईपीएस के विजय कुमार (वीरप्पन),

अध्याय 6: श्लोक 17

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।।

To Remember – युक्ताहारविहारस्य or युक्तस्वप्नावबोधस्य

- जो आहार और आमोद-प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं।

- इस तरह एक प्रशासक कार्य-जीवन संतुलन बनाए रख सकता है

- प्रशासकों का व्यस्त जीवन

अध्याय 9: श्लोक 33

अनित्यमसुखं लोकमिमं

- यह संसार अनित्य और आनन्द रहित है

- इसलिए एक अधिकारी को स्वयं को भौतिक मोह माया, भ्रष्टाचार आदि से दूर रखना चाहिए

- उन्हें विलासितापूर्ण जीवन को त्याग कर, लोक कल्याण में संतुष्टि की अनुभूति लेनी चाहिए

- भ्रष्टाचार/घोटाला – राष्ट्रमंडल खेल, आदर्श सोसायटी, सत्यम कंप्यूटर

निमित्तमात्रं भव

- मनुष्य महान उद्देश्य के लिए एक साधन मात्र है

- उदाहरण – इससे ओपेनहाइमर को अपने अपराध बोध से उबरने में मदद मिली

अध्याय 5: श्लोक 18

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।।

- To Remember – पण्डिताः समदर्शिनः

- सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं।

- उदाहरण -भाई-भतीजावाद, पक्षपात, क्रोनी पूंजीवाद से दूर

- अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता),

- अनुच्छेद 15 (धर्म एवं जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं)

- अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन)

सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः

- विचारों की शुद्धता, विनम्रता, मौन, आत्म-नियन्त्रण तथा उद्देश्य की निर्मलता इन सबको मन के तप के रूप में घोषित किया गया है।

- उदाहरण – डॉ. कलाम

अनन्य भक्ति

अनन्यचेताः सततं

- बिना विचलित मन से किया गया कार्य

- नीरजा भनोट शांत और धैर्यवान रहीं, उन्होंने अपने कर्तव्य (यात्रियों की रक्षा) से अपना ध्यान नहीं भटकाया और अपनी जान की क़ुर्बानी दे दी।

एक ज्ञानी व्यक्ति के मूल्य – अध्याय 13 : श्लोक 8-12

- अमानित्वम् – विनम्रता

- अदम्भित्वम् – पाखंड से मुक्ति

- अहिंसा – अहिंसा

- क्षान्तिः – क्षमा

- आर्जवम् – सरलता

- आचार्य-उपासनम् – गुरु की सेवा

- शौचम् – शरीर और मन की स्वच्छता

- स्थैर्यम् – दृढ़ता

- आत्म- विनिग्रहः – आत्मसंयम

- वैराग्यम् – वैराग्य

- अनहंकारः – अहंकार का मुक्ति

- अनभिष्वङ्गः – तृष्णा का अभाव

- सम-चित्तवम् – समचित्तता

संत गुण अध्याय 16 : श्लोक 1-3

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः |

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् ।

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहोनातिमानिता |

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत

संत गुण –

- अभयम्- निडरता

- सत्त्व-संशुद्धिः-मन की शुद्धि

- ज्ञान-सत्य ज्का बोध

- योग–अध्यात्मिक

- व्यवस्थिति:-दृढ़ता

- दानम्-दान

- दमः-इन्द्रियों पर नियंत्रण

- स्वाध्यायः-धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन

- तपः-तपस्या

- आर्जवम् – स्पष्टवादिता

- अहिंसा-अहिंसा

- अक्रोधः-क्रोध से मुक्ति

- त्याग

- शन्तिः शान्तिप्रियता

- अपैशुनम्-दोषारोपण से दूर

- दया करुणा

- अलोलुप्त्वम्-लोभ से मुक्ति

- मार्दवम्-भद्रता

- ह्री:-लज्जा

- अचापलम्-अस्थिरहीनता

- तेजः-शक्ति

- क्षमा

- धृतिः-धैर्य

- शौचम् – पवित्रता

- अद्रोहः-दूसरों के प्रति ईर्ष्याभाव से मुक्ति

- अतिमानिता–प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त

कामः क्रोधस्तथा लोभ – त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं

- नरक की ओर जाने वाले तीन द्वार हैं- वासना, क्रोध और लालच

अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते

- जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है, जबकि असली कर्ता प्रभु है

- उदाहरण – प्रशासक राजा नहीं, सेवक होता है। पद की प्राप्ति साध्य नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने और संवैधानिक दायित्व को पूरा करने का एक साधन मात्र है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, भगवद गीता एक प्रशासक को ईमानदारी, वैराग्य और जनता के लिए काम करने के प्रति समर्पण और एक भारत, श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की शिक्षा देती है।

Practice Questions

Q. 1 भगवद गीता में वर्णित दर्शन प्रगतिशील है और इसलिए इसका उपयोग कई आधुनिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है. विस्तार से बताइये . [10 M]

Q. 2 भगवत गीता में वर्णित वर्ण व्यवस्था की अवधारणा को समझाइये। यह जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने में कैसे मदद कर सकता है? [5 M]

Q. 3 भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है, इसलिए भारत में बेहतर प्रशासक तैयार करने के लिए इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। इस कथन का औचित्य सिद्ध करें [10 M]

भगवद् गीता का नीतिशास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका / भगवद् गीता का नीतिशास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका/ भगवद् गीता का नीतिशास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका/ भगवद् गीता का नीतिशास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका/ भगवद् गीता का नीतिशास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका/ भगवद् गीता का नीतिशास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका

FAQ (Previous year questions)

उपयोगितावाद (Utilitarianism) – कोई कार्य नैतिक रूप से सही है यदि उस कार्य के परिणाम सभी के लिए प्रतिकूल से अधिक अनुकूल हो। प्रस्तावक – जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिजविक, पीटर सिंगर, चाणक्य आदि।

सर्वोदय (Sarvodaya) – सर्वोदय का अर्थ है सभी का शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। यह महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है और यह उपयोगितावाद अथवा मार्क्स के वर्ग चेतना से श्रेष्ठ है।

लोकसंग्रह (Lok-Samgraha) – भगवद्गीता के अनुसार, कोई निर्णय नैतिक तब माना जाता है जब वह सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है।

Criterion

उपयोगितावाद

सर्वोदय

लोकसंग्रह

विचारक

पाश्चात्य – जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल

भारतीय – महात्मा गांधी (प्रेरणा: जॉन रस्किन की पुस्तक Unto This Last)

भारतीय – भगवद्गीता में वर्णित, श्रीकृष्ण एवं लोकमान्य तिलक द्वारा प्रतिपादित

Core Principle

“अधिकतम संख्या के अधिकतम हित का सिद्धांत”

“सर्वजन हिताय” – अंतिम व्यक्ति (अंत्योदय) का कल्याण

“लोककल्याण” – निष्काम कर्म द्वारा समाज के लिए कार्य

Focus of Morality

परिणामप्रधान – कर्म के परिणामों पर आधारित

समग्र और समतामूलक – सामाजिक न्याय एवं नैतिकता का समन्वय

कर्तव्यप्रधान – निष्काम कर्म, फल की अपेक्षा से रहित कार्य

View on Individual vs Society

सामूहिक सुख को प्राथमिकता

सबसे निर्बल व्यक्ति के उत्थान पर बल

निजी लाभ से परे समाज के हित में कार्य करने की प्रेरणा

Scope in administration

नियमों का शब्दशः पालन

नियमों का शब्द एवं भाव दोनों में पालन

कर्तव्य से परे जाकर जनसेवा करना

Administrative Implication

नीतियाँ लागत-लाभ विश्लेषण, दक्षता और परिणामों पर आधारित

सुनिश्चित करता है: प्रशासन में दक्षता

सर्वोदय आधारित नीतियाँ समानता, ग्रामीण विकास, श्रम की गरिमा को बढ़ावा देती हैं

सुनिश्चित करता है: सामाजिक न्याय, सहानुभूति और समान अवसर

प्रशासनिक अधिकारियों में नैतिक निष्ठा, सेवा भाव और कर्तव्यनिष्ठा को बढ़ावा

सुनिश्चित करता है: नैतिक नेतृत्व और आत्मानुशासन

Tools in administration

कर नीति एवं बजट आवंटन में उपयोगितावाद

प्रदर्शन आधारित बजट

जनगणना एवं डेटा-संग्रह

मनरेगा

भूदान आंदोलन

विकेन्द्रीकरण

नागरिक चार्टर

आचार संहिता

मिशन कर्मयोगी (नैतिक प्रशिक्षण)

सेवा-भाव पर आधारित सिविल सेवा

Examples in administration

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (80 करोड़ लाभार्थी)

आयुष्मान भारत – सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा

अन्नपूर्णा रसोई योजना (कोई भूखा न सोए)

नई शिक्षा नीति 2020 में 100% सकल नामांकन दर का लक्ष्य

चरण पादुका अभियान (जे.के. सोनी सर द्वारा)

चरण पादुका अभियान (J K Soni sir)

नेकी की दीवार

Limitations

बहुसंख्यक हित के लिए अल्पसंख्यक हितों की अनदेखी संभव

केवल परिणाम पर अत्यधिक बल [डेटा हेरफेर]

आदर्शवादी – आधुनिक प्रशासन में पूर्णतः लागू करना कठिन

उच्च नैतिक विवेक की आवश्यकता

व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों पर निर्भरता

इसलिए हमें ऐसा प्रशासनिक तंत्र गढ़ना चाहिए जो तीनों उपकरणों का उपयोग करे – उपयोगितावाद से संसाधनों का कुशल आवंटन, सर्वोदय से समावेशन, और लोकसंग्रह से प्रशासकों में नैतिक दृढ़ता।

‘स्थित प्रज्ञ’ की संकल्पना गीता के अध्याय दो में उल्लेखित है।

“समदुःखसुखं धीरं” – जो व्यक्ति सुख और दुःख में समान रहता है, और जो धैर्य और समझ के साथ रहता है, वह अमरता (आध्यात्मिक शांति) के योग्य होता है।

“सिद्ध्यसिद्धयोः समो”- सफलता और असफलता की स्तिथि में एकसमान रहना।

प्रशासन में भूमिका –

‘अनासक्ति सिद्धांत’ भगवद् गीता के द्वितीय अध्याय में उल्लिखित ‘निष्काम कर्म’ की अवधारणा के समतुल्य है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन – व्यक्ति को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके कर्मों के परिणाम पर उसका कोई अधिकार नहीं होता।

यह एक प्रशासक को स्वतंत्रता (मुक्ति) प्राप्त करने में मदद करता है – विकर्षणों/आसक्ति से मुक्ति – भ्रष्टाचार, प्रलोभन (हनी ट्रैप) से बचाव।

अकुशलता से मुक्ति – बेहतर कार्य संस्कृति और प्रशासनिक दक्षता।

क्रोध से मुक्ति (यहाँ तक कि यदि वांछित परिणाम प्राप्त न हो) → बेहतर भावनात्मक बुद्धिमता/कल्याण।

अहम् भाव से मुक्ति – कार्य करते समय स्वयं के कर्ता होने पर घमंड न करें (यस्य नाहंकृतो भावो) – यह विनम्रता और कृतज्ञता जैसे मूल्यों को विकसित करता है।

लोक संग्रह की अवधारणा इस उद्देश्य का समर्थन करती है।

(लोक = विश्व) + (संग्रह = एक साथ रखना) – इसका अर्थ है सभी लोगों को सेवा के एकात्मक सिद्धांत के साथ जोड़ना।

लोकसंग्रह का अर्थ है सार्वजनिक कल्याण और विश्व की भलाई।

यह उपयोगितावाद (सर्वाधिक लोगों के लिए अधिकतम भलाई) से भी व्यापक अवधारणा है, जहाँ लोकसंग्रह का तात्पर्य सार्वभौमिक कल्याण (सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय) से है।

यह नीति कार्यान्वयन, लोक शिकायत निवारण, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, सुलभता, नागरिक सशक्तिकरण, पारदर्शिता, और जवाबदेही आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

अर्जुन का द्वंद्व भगवद् गीता के पहले अध्याय में वर्णित है।

नैतिक द्वंद्व – ऐसी स्थिति जब दो या अधिक नैतिक सिद्धांतों के बीच टकराव हो और नैतिक कर्ता को एक को दूसरे की कीमत पर चुनना पड़े। नैतिक कर्ता को लाभ को अधिकतम करना होता है। यहाँ, अर्जुन दो मूल्यों के बीच द्वंद्व में थे – धर्म की रक्षा बनाम परिवार के सदस्यों को हिंसा से बचाना।

यदि वह धर्म के लिए युद्ध में भाग लेते हैं, तो उन्हें अपने ही परिवार के सदस्यों को मारना होगा।

यदि वह युद्ध में भाग लेने से इनकार करते हैं → धर्म की रक्षा के कर्तव्य से भागना।

भगवद् गीता अर्जुन के नैतिक द्वंद्व को इस प्रकार सुलझाती है – कर्म ज्यायो ह्यकर्मण – कृष्ण अर्जुन को कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म अकर्मण्यता से श्रेष्ठ है।

क्लैब्यं मा स्म गम – कायरता का त्याग करो।

अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते – एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बदतर है। अतः अर्जुन को गांडीव उठाने के लिए कहा।

गीता से नैतिक द्वंद्व का समाधान –

द्वंद्व

गीता सिद्धांत

सिद्धांत बनाम संरक्षण/रक्षा

एक प्रशासक के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करना उसकी बदनामी का कारण बनता है। इसलिए देश की सेवा करते हुए मरना बेहतर हैअकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है।

कानून का अक्षरशः पालन बनाम कानून की भावना का पालन

इसलिए कानून की भावना का सम्मान करने के लिए कई बार विवेक की आवश्यकता होती है।यथेच्छसि तथा कुरु- कृष्णा ने अर्जुन से कहा “मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहते हो।”एक प्रशासक को कानूनों और पुस्तकों का गहरा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, उसे कानून की भावना का सम्मान करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए।

व्यावसायिक जीवन बनाम निजी जीवन

गीता जीवन में संतुलन की प्रबल समर्थक है – समत्वम् योग उच्यते- शरीर और मन की संतुलित स्थिति, समता का भाव रखते हुए कर्म करना। युक्तचेष्टस्य कर्मसु – कार्यों मे उचित प्रयास करना युक्ताहारविहारस्य- आहार और विहार मे संतुलन युक्तस्वप्नावबोधस्य- सोने और जगने मे संतुलन (RPS अधिकारी द्वारा रात मे ड्यूटी करना)।

गति बनाम सटीकता

प्रशासन में सटीकता (गुणवत्ता) कभी भी निष्क्रियता [लालफीताशाही] का कारण नहीं बननी चाहिए। कर्म ज्यायो ह्यकर्मण: – कर्म करना अकर्म (निष्क्रियता) से श्रेष्ठ है।क्लैब्यं मा स्म गमः- कायरता को मत अपनाओ और अपना कर्म करो।

विशेषाधिकार बनाम गैर-भेदभाव

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः-आत्मा की निरपेक्षता और समताचातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः -विशेषाधिकार सिर्फगुणों और कर्मों के आधार पर देना चाहिए असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए[अरस्तू]।

विकास बनाम संधारणीयता/ निरंतरता

भगवद गीता में समय (काल), जीवात्मा, और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता जोर दिया है।

साध्य बनाम साधन

धूमेनाग्निरिवावृता- सभी प्रयास किसी न किसी दोष से ढके होते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है। मोक्ष (साध्य) प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों (साधन) का परित्याग नहीं करना चाहिए।

बाहरी जवाबदेही बनाम आंतरिक जिम्मेदारी

सद्गुण जैसे शौचम् – मन और शरीर की पवित्रतास्थैर्यम् – दृढ़ता;आत्म-विनिग्रहः- आत्म संयमनैतिक द्वन्द को हल करने मे सहायक होते है।

भगवद् गीता में, “परधर्म” का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों (स्वधर्म) के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के कर्तव्यों या कार्यों का पालन करना।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः – अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना दूसरे के मार्ग पर चलने से श्रेयस्कर है, जो खतरों से भरा है। कृष्ण बल देते हैं कि यद्यपि स्वधर्म को पूर्णता से न निभाया जाए, फिर भी वह परधर्म से श्रेष्ठ होता है, जो कि जोखिमभरा और संभावित रूप से खतरनाक माना गया है।

कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि – यदि कोई परधर्म में लिप्त होता है, तो वह सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा का पाप करेगा और अपनी प्रतिष्ठा खो देगा।

(लोक = विश्व) + (संग्रह = एक साथ रखना) – इसका अर्थ है सभी लोगों को सेवा के एकात्मक सिद्धांत के साथ जोड़ना।

लोकसंग्रह का अर्थ है सार्वजनिक कल्याण और विश्व की भलाई।

यह उपयोगितावाद (सर्वाधिक लोगों के लिए अधिकतम भलाई) से भी व्यापक अवधारणा है, जबकि लोकसंग्रह का तात्पर्य सार्वभौमिक कल्याण (सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय) से है।

लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि – आपको अपना कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि दुनिया की भलाई के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें।

लोकसंग्रह की अवधारणा वैदिक विश्वदृष्टिकोण में “वसुधैव कुटुंबकम” के रूप में पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व और इसके प्राणी एक-दूसरे से संबंधित हैं।

स्वामी विवेकानंद = दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना।

श्री अरबिंदो = लोगों को एक साथ जोड़ना।

डॉ. एस. राधाकृष्णन = लोकसंग्रह का तात्पर्य है विश्व की एकता, समाज की परस्पर संबद्धता, और गीता हमें मानव भाईचारे पर जोर देने की आवश्यकता बताती है।

प्रशासन में – यह नीति कार्यान्वयन, सार्वजनिक शिकायत निवारण, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, सुलभता, नागरिक सशक्तिकरण, पारदर्शिता, और जवाबदेही आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

गीता के अनुसार स्वधर्म है – अपने कर्तव्य को पूरी लगन से करना।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः – अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना दूसरे के मार्ग पर चलने से श्रेयस्कर है, जो खतरों से भरा है।

स्वधर्म- वेदों के अनुसार निर्धारित कर्त्तव्य

एक प्रशासक का स्वधर्म – संविधान का पालन करना, जन-सेवा, आचार संहिता का पालन करना आदि।

गीता के अध्याय दो में उल्लेखित।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन – व्यक्ति को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके कर्मों के परिणाम पर उसका कोई अधिकार नहीं होता।

समभाव योग (समत्वं योग) – सफलता और असफलता की आसक्ति त्यागकर अपना कर्तव्य निभाना (हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो)।

इससे व्यक्ति को स्वतंत्रता (मुक्ति) प्राप्त करने में सहायता मिलती है – विकर्षणों/आसक्ति से मुक्ति

अकुशलता से मुक्ति

क्रोध से मुक्ति (चाहे इच्छित परिणाम प्राप्त न हो)

अहम भाव से मुक्ति – कार्य करते समय कर्ता होने का अभिमान न करना (यस्य नाहंकृतो भावो)

मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि (अकर्मण्यता से मुक्ति) – निष्क्रियता से आसक्ति कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती और भगवान कृष्ण इसकी स्पष्ट निंदा करते हैं। हमें कभी भी काम को कठिन और बोझिल नहीं समझना चाहिए।

क्लैब्यं मा स्म गमः -असक्ति और हृदय की दुर्बलता को दूर करना।

कर्म ज्यायो ह्यकर्मण: – कर्म करना अकर्मण्यता से श्रेष्ठ है।

कार्पण्यदोष – कायरता से मुक्ति

गांधीजी ने इसे अनासक्ति कहा है। परिणाम को ईश्वर को समर्पित करना।

कैसे प्राप्त करें – नियमित अभ्यास

यदि पालन नहीं किया गया – भय, लोभ, वासना, दुख, हताशा।