शुभ और सद्गुण की अवधारणा व सुशासन नीतिशास्त्र विषय के अंतर्गत शुभ और सद्गुण की अवधारणाएँ एक आदर्श व्यक्तित्व और नैतिक प्रशासन की नींव रखती हैं। यह अवधारणाएँ सुशासन को सक्षम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहाँ नीति, धर्म और सदाचार का समन्वय आवश्यक होता है।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

| वर्ष | प्रश्न | अंक |

| 2016 | शासन में नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) की बढ़ती भूमिका का विवेचन कीजिए | 10M |

| 2021 | कांट किस प्रकार सापेक्ष एवं निरपेक्ष आदेश के आधार पर अंतिम शुभ की व्याख्या करता है, समझाइए। | 5M |

शुभ की अवधारणा

- ‘गुड’ (शुभ) शब्द जर्मन शब्द ‘गट’ से लिया गया है जिसका अर्थ है कोई भी मूल्यवान या उपयोगी वस्तु।

- नीतिशास्त्र में ‘शुभ’ शब्द का प्रयोग नैतिक गुणों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

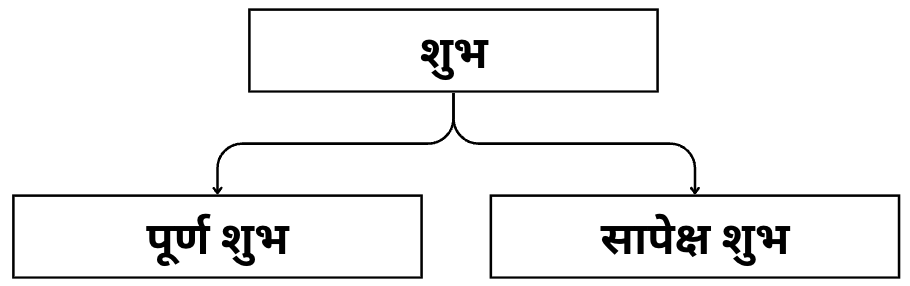

- सापेक्ष शुभ साधन के रूप में शुभ है, अर्थात, यह शुभ, स्वयं में वांछनीय नहीं है, बल्कि किसी अन्य उच्चतर शुभ के लिए एक साधन मात्र है ।

- पूर्ण शुभ स्वयं वांछित है, और किसी भी अन्य श्रेष्ठ शुभ के अधीन नहीं है। यह मानव गतिविधि का अंतिम साध्य है।

- उदाहरण

- सापेक्ष शुभ – अच्छा पोषण, व्यायाम आदि।

- पूर्ण शुभ – अच्छा स्वास्थ्य

- सापेक्ष शुभ – अनुशासित स्वाध्याय

- पूर्ण शुभ – परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होना

- सापेक्ष शुभ – धर्म, अर्थ और काम।

- पूर्ण शुभ – मोक्ष [हिन्दू धर्म]

- सापेक्ष शुभ – बौद्धिक सुख

- पूर्ण शुभ – ख़ुशी [अरस्तू का समम बोनम]

- सापेक्ष शुभ – अच्छा पोषण, व्यायाम आदि।

सद्गुण

- Virtue लैटिन शब्द “विर” से लिया गया है जिसका अर्थ है एक नायक।

- यह संस्कृत शब्द वीर्य से मेल खाता है। जिसका अर्थ है मर्दानगी, बहादुरी, शक्ति, ऊर्जा या उत्कृष्टता।

- इसलिए, सद्गुण का तात्पर्य आंतरिक चरित्र और उसकी उत्कृष्टता से है।

विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार सद्गुण

कृष्ण (गीता) –

- स्थितप्रज्ञ, निष्काम कर्म, योग (भक्ति, ज्ञान, कर्म आदि) व्यक्ति के आंतरिक चरित्र को उत्कृष्ट बनाते हैं और इसलिए आवश्यक गुण हैं।

सुकरात –

- ज्ञान ही सद्गुण है और अज्ञान अवगुण है।

प्लेटो –

- बुद्धि (विवेक), साहस, संयम और न्याय चार प्रमुख सद गुण हैं।

अरस्तू –

- ख़ुशी और पुण्य एक साथ चलते हैं। समम बोनम यानी खुशी सबसे बड़ा गुण है। यह ख़ुशी बौद्धिक आनंद और दार्शनिक चिंतन से आनी चाहिए।

बुद्धा –

- धम्म ही सच्चा गुण है और अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग जैसे विभिन्न मार्ग इस गुण को प्राप्त करने के साधन हैं।

महावीर –

- पंच महावर्त (सत्य, अहिंसा, ब्रम्हचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह), रत्नत्रय (सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र), क्षमा (मिच्छामि दुक्कड़म) और आत्म अनुशासन और ज्ञान (जिना)।

इम्मैनुएल कांत –

- सद्गुण आंतरिक और बाहरी बाधाओं के बावजूद अपने कर्तव्यों को पूरा करने की दृढ़ इच्छाशक्ति है।

जॉन रॉल्स –

- निष्पक्षता, गैर भेदभाव या सकारात्मक भेदभाव, समता और न्याय के सद्गुण।

जेरेमी बेंथम –

- सद्गुण अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है [उपयोगितावाद]

जेम्स मिल्स –

- सद्गुण (जैसे दया, ईमानदारी, परोपकार और न्याय) चरित्र के वे गुण हैं जो व्यक्ति और पूरे समाज के लिए खुशी पैदा करते हैं।

एपिक्यूरियनवाद –

- सद्गुण स्वयं कोई साध्य नहीं हैं, बल्कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने का साधन हैं।

जॉन लॉक –

- सद्गुणों में तर्क और प्राकृतिक कानून के अनुसार कार्य करना, दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना और उन्हें बनाए रखना और समाज के प्रति दायित्व को पूरा करना शामिल है।

कन्फ्यूशियस –

- पाँच स्थिरांक” या “पाँच सद्गुणों”, जिनमें शामिल हैं – रेन (करुणा या दयालुता), यी (न्याय/निष्पक्षता/समता), ली (पारस्परिक संबंधों और समाज में सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखना), ज़ी (बुद्धि या ज्ञान) और शिन (विश्वसनीयता/विश्वास)।

थॉमस हॉब्स –

- हॉब्स के अनुसार, सद्गुण में राजनीतिक प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारिता, कानूनों का पालन और ऐसे व्यवहार शामिल हैं जो समाज की स्थिरता और सुरक्षा में योगदान करते हैं (सामाजिक अनुबंध सिद्धांत)।

वॉल्टेयर –

- वोल्टेयर का मानना था कि सच्चा सद्गुण हठधर्मिता या परंपरा के अंध पालन के बजाय तर्क के अभ्यास और ज्ञान की खोज में निहित है। वोल्टेयर ने सहिष्णुता और करुणा जैसे गुणों को भी महत्व दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की।

चाण्क्य –

- संयम (आत्मसंयम), सत्यनिष्ठा (भ्रष्टाचार के विरुद्ध), धैर्य, नम्रता, दान (परोपकार) आदि जैसे सद्गुण।

शंकराचार्य –

- अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य की शिक्षाओं के अनुसार आध्यात्मिक विकास, आत्म-बोध और ज्ञान योग वास्तविकता की अद्वैत प्रकृति का एहसास करने के लिए आवश्यक सद्गुण हैं।

कबीर –

- जैसा कि उनके लेखन (दोहा) में दर्शाया गया है, आंतरिक पवित्रता, प्रेम, परमात्मा के प्रति समर्पण, प्रेम, करुणा और निस्वार्थता मुख्य सद्गुण हैं।

नानक –

- नाम सिमरन (ईश्वरीय नाम पर ध्यान करना), सेवा (निःस्वार्थ सेवा), समानता (जाति, पंथ, लिंग या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना) और संतोख (संतोष) सिख धर्म के गुण हैं जैसा कि गुरु नानक ने दर्शाया है।

विवेकानंद –

- सद्गुण में वेदांत दर्शन के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, निर्भयता, सच्चाई, निःस्वार्थता, हृदय की पवित्रता और मानवता की सेवा का जीवन जीना शामिल है।

गांधी –

- सत्य, अहिंसा, आत्म-अनुशासन, करुणा और विनम्रता आदि जैसे गुण।

सुशासन

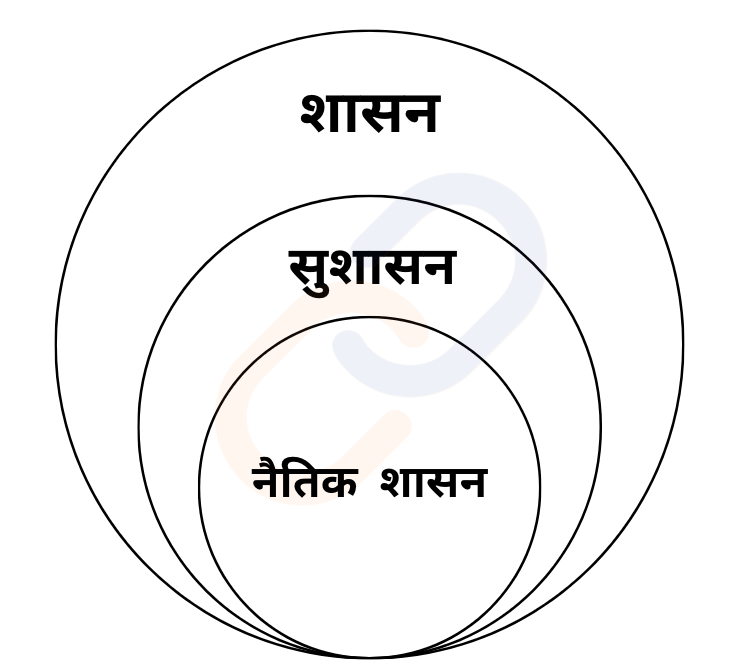

- विभिन्न स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग ही शासन कहलाता है ।

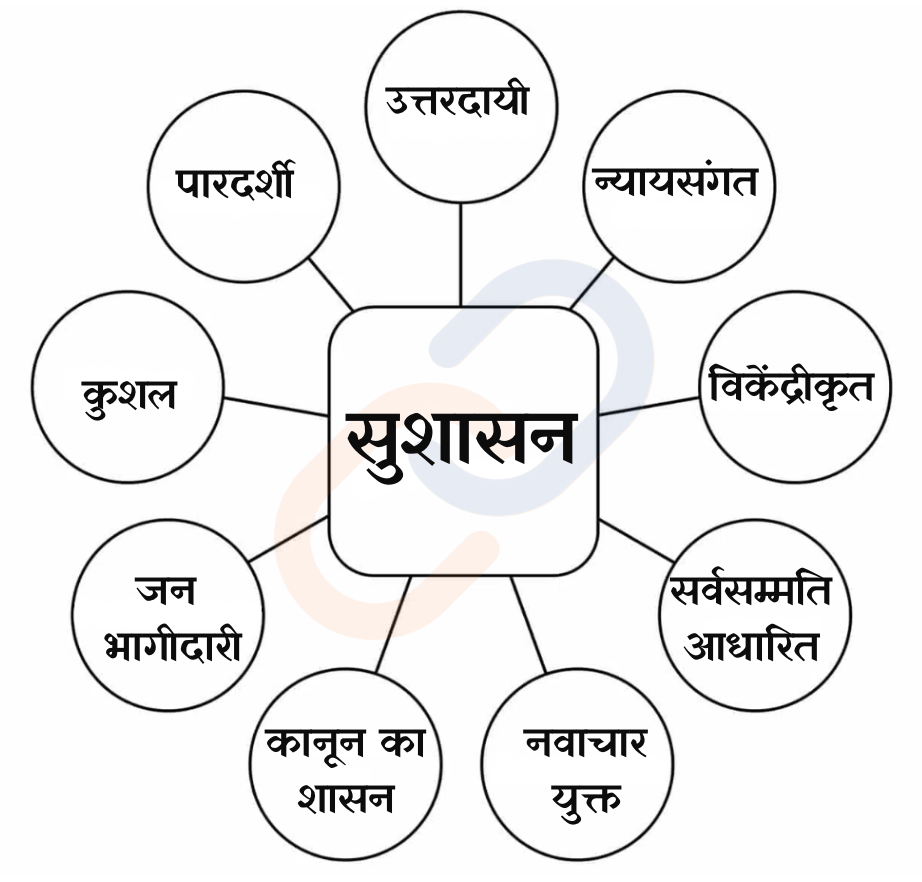

- सुशासन – सुशासन वह शासन है जिसमें जवाबदेही, न्यायसंगतता और समावेशिता, विकेंद्रीकरण, सर्वसम्मति, भागीदारी, दक्षता और पारदर्शिता जैसे सिद्धांत शामिल हैं।

- नैतिक शासन – ईमानदारी, पारदर्शिता, सेवा दृष्टिकोण, सहानुभूति जैसे नैतिक मूल्यों के साथ शासन।

नागरिक चार्टर

- नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जो सेवा की गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी, पहुंच, सामर्थ्य, सूचना और शिकायत निवारण तंत्र के संदर्भ में अपने नागरिकों के प्रति एक संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

- तत्व –

- विजन, मिशन और आधारभूत मूल्य

- संगठन द्वारा किए गए व्यवसाय का विवरण

- ग्राहकों का विवरण

- प्रत्येक ग्राहक समूह को प्रदान की गई सेवाओं का विवरण

- शिकायत निवारण तंत्र का विवरण और उस तक कैसे पहुंचें

- ग्राहकों/नागरिकों से उम्मीदें

शुभ और सद्गुण की अवधारणा व सुशासन / शुभ और सद्गुण की अवधारणा व सुशासन

FAQ (Previous year questions)