राजस्थानी साहित्य व बोलियाँ राजस्थान इतिहास & संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। इनमें लोककथाएँ, कविताएँ, दोहे और ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल हैं, जो राजस्थान की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। विभिन्न बोलियाँ जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूँढाड़ी और हाड़ौती, इस साहित्य को अद्वितीय स्वर प्रदान करती हैं।

राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ एवं राजस्थान की बोलियाँ

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

| वर्ष | प्रश्न | अंक |

| 2023 | मध्य-पूर्वी राजस्थानी अथवा ढूँढाड़ी के अन्तर्गत सम्मिलित किन्हीं दो बोलियों के नाम लिखिए | | 2M |

| 2023 | राजस्थानी साहित्य से सम्बन्धित निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए :(1) वात (2) वचनिका | 5M |

| 2021 | राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करें। | 10M |

| 2018 | “विश्व वल्लभ” ग्रंथ का संक्षिप्त विवरण दीजिए | 2M |

राजस्थानी भाषा का विकास

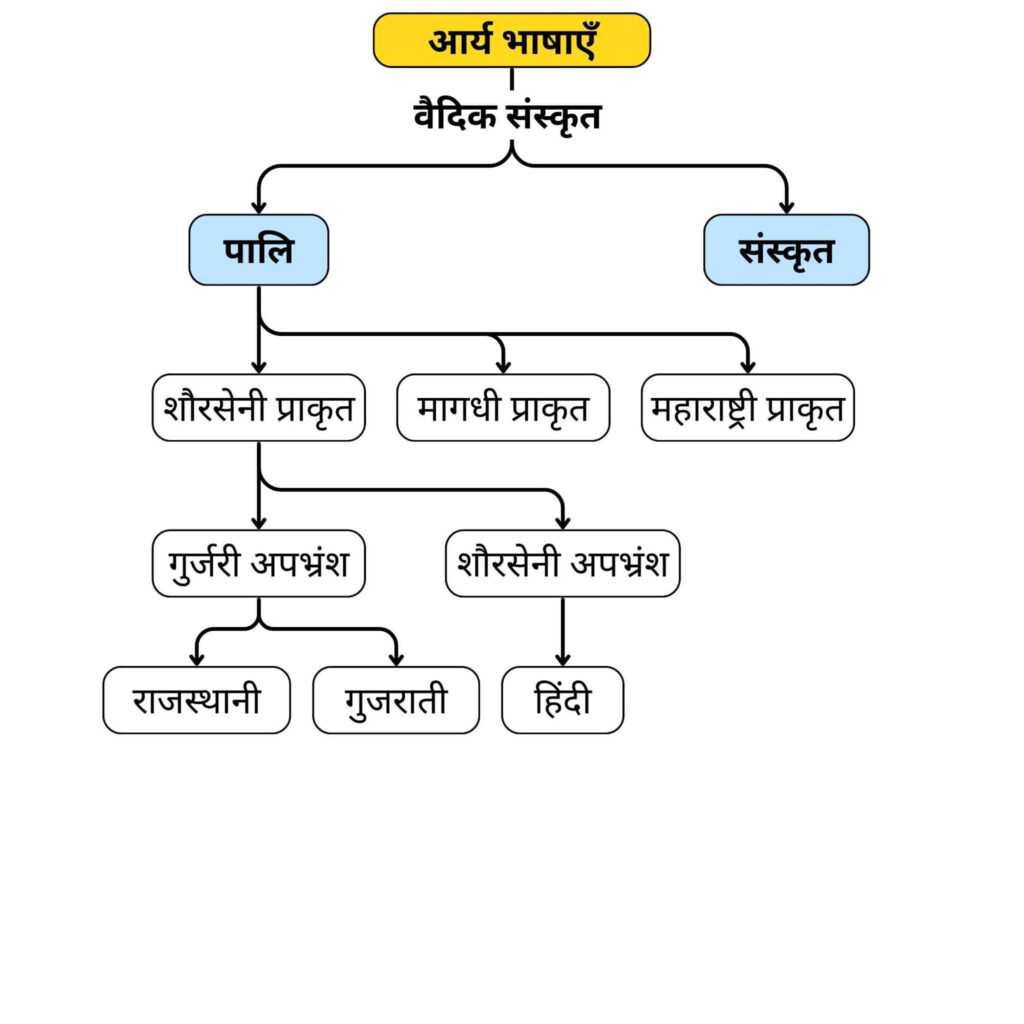

राजस्थानी भाषा भारतीय-आर्य भाषा परिवार का अंग है। इसका विकास प्राचीन गुर्जर-अपभ्रंश से आधुनिक स्वतंत्र भाषा के रूप में हुआ है। यह विकास राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब है। राजस्थानी भाषा के विकास के संदर्भ में संवत् 1500-1700 के समय को ‘उत्कर्ष काल’ एवं 1700-1900 के समय को ‘स्वर्णकाल’ कहा जाता है।

विकास के चरण :

- प्रस्तावना काल (750–1000 ई.) :

- गुर्जर-अपभ्रंश से उत्पत्ति।

- अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव।

- प्रारंभिक प्रमाण : उद्योतनसूरि द्वारा रचित कुवलयमाला (8 वी सदी) में राजस्थानी भाषा का उल्लेख।

- प्राचीन राजस्थानी काल (1000–1500 ई.) :

- डॉ. अब्राहम गिर्यर्सन के अनुसार 12वीं शताब्दी तक राजस्थानी भाषा अपने अस्तित्व में आ चुकी थी।

- प्रमुख रचनाएँ:

- भरतेश्वर बाहुबली रास (1184 ई.)।

- अन्य ग्रंथ: जंबूस्वामी चरित, चंदनवाला रास।

- अपभ्रंश प्रभाव का ह्रास

- मध्यकालीन राजस्थानी काल (1500–1850 ई.) :

- राजस्थानी का स्वतंत्र साहित्यिक भाषा के रूप में विकास।

- मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी जैसी बोलियों का विकास।

- साहित्य में डिंगल और पिंगल काव्य का उत्कर्ष।

- 17वीं सदी तक गुजराती से पूर्ण पृथक्करण।

- आधुनिक राजस्थानी काल (1851 ई. से वर्तमान) :

- राजस्थानी को साहित्यिक भाषा के रूप में पहचान मिली।

- विद्वानों जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और एल.पी. टेसीटोरी ने इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दी।

राजस्थानी भाषा की संवैधानिक स्थिति

राजस्थानी भाषा को साहित्य अकादमी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दी है। यह जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे 1973 से वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया है। हालांकि, यह अभी भी भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए 2003 में पहल की गई और विधानसभा ने इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा। 21 फरवरी को ‘राजस्थानी भाषा दिवस’ मनाने की परंपरा शुरू की गई, और 2021 में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इसे मनाने के निर्देश जारी किए गए। इसी संदर्भ में जन सामान्य में जागरूकता हेतु हर संभाग में ‘हेलो मायड़ भाषा रो ’ अभियान भी चलाया गया।

डॉ मोतीलाल मनेरिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष

राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण

- केलॉग का वर्गीकरण (1876) : केलॉग ने अपनी पुस्तक “ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज” में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को छः उपभाषा समूहों में विभाजित किया, जिसमें राजस्थानी बोलियां जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, मैरवाड़ी, जैयपुरी और हाड़ौती सम्मिलित थीं।

- एल.पी. टैसीटोरी का वर्गीकरण : टैसीटोरी ने राजस्थान और मालवा की बोलियों को दो भागों में विभाजित किया:

- पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी)

- पूर्वी राजस्थानी (ढूंढाड़ी)

- डॉ. जॉर्ज ए. ग्रियर्सन का वर्गीकरण : ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया:

- पश्चिमी राजस्थानी: मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढाटकी, थली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी।

- उत्तरपूर्वी राजस्थानी: अहीरवाटी, मेवाती।

- मध्यपूर्वी राजस्थानी: ढूंढाड़ी, तोरावाटी, खड़ी जयपुरी, काठैड़ी, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी, चौरासी, नागरचाल, हाड़ौती (रिवाड़ी सहित)।

- दक्षिणपूर्वी राजस्थानी: मालवी (रांगड़ी, सौंधवाड़ी)।

- दक्षिणी राजस्थानी: निमाड़ी।

- डॉ. नामवर सिंह का मानना है कि पूर्वी राजस्थानी पर ब्रजभाषा का प्रभाव है, जबकि पश्चिमी राजस्थानी में गुजराती के साथ समानताएं पाई जाती हैं। राजस्थानी साहित्य में, पूर्वी राजस्थानी की साहित्यिक शैली को ‘पिंगल’ और पश्चिमी राजस्थानी की साहित्यिक शैली को ‘डिंगल’ कहा जाता है।

| पहलू | डिंगल | पिंगल |

| क्षेत्र | पश्चिमी राजस्थान | पूर्वी राजस्थान |

| रचनाकार | मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचित | मुख्यतः भट्ट कवियों द्वारा रचित |

| उत्पत्ति | गुर्जरी अपभ्रंश से विकसित | शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित |

| भाषा संरचना | शुद्ध राजस्थानी | राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण |

| प्रमुख रस | वीर रस (वीरता का भाव) | श्रृंगार रस (प्रेम और सौंदर्य का भाव) |

- आधुनिक सरल वर्गीकरण : सभी भाषावैज्ञानिक मतों को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी बोलियों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है:

- पश्चिमी राजस्थानी: मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी।

- पूर्वी राजस्थानी: ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहीरवाटी।

राजस्थानी भाषा की बोलियाँ

मारवाड़ी :

- क्षेत्र: जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, पाली, शेखावाटी के कुछ भाग।

- महत्त्व: सबसे अधिक बोली जाने वाली और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बोली। इसे अक्सर राजस्थानी भाषा का पर्याय माना जाता है।

- उपबोलियाँ: थली, गोडवाड़ी।

- मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ‘डिंगल’ कहा जाता है।

- अधिकांश जैन साहित्य मारवाड़ी बोली में ही लिखा गया।

- उदा. रजिया के सोरठे, वैली कृष्ण रुक्मणी री, ढोला-मरवन, मूमल इत्यादि

मेवाड़ी :

- क्षेत्र: उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा।

- विशेषता: समृद्ध साहित्यिक परंपरा।

- प्रकार: पर्वती मेवाड़ी (पहाड़ी क्षेत्र), मैदानी मेवाड़ी (मैदानी क्षेत्र)।

- कुम्भा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।

ढूंढाड़ी :

- क्षेत्र: जयपुर, दौसा, दूदू (प्राचीन ढूंढार क्षेत्र)

- विशेषता: गुजराती प्रभाव, “छे” शब्द का प्रयोग

- उपबोलियाँ: तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, चौरासी, हाड़ौती इत्यादि

हाड़ौती :

- क्षेत्र: कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां।

- विशेषता: हाड़ा राजपूतों के प्रभाव से विकसित, “छे” शब्द का प्रयोग।

- इसे ढूँढाड़ी की उपबोली माना जाता है।

- उदा. सूर्यमल मिसण की अधिकांश रचनाएँ हाड़ौती में हैं

मेवाती :

- क्षेत्र: अलवर, भरतपुर, हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्र।

- विशेषता: भरतपुर में ब्रज भाषा का प्रभाव।

- उदा. संत लालदास, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई इत्यादि की रचनाएँ में मेवाती बोली का प्रयोग हुआ है।

वागड़ी :

- क्षेत्र: बांसवाड़ा, डूंगरपुर (वागड़ क्षेत्र)।

- विशेषता: गुजराती का स्पष्ट प्रभाव।

- गिर्यरसन ने इसे ‘भीली’ बोली भी कहा है, मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा बोली जाती है।

मालवी :

- क्षेत्र: प्रतापगढ़, मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र से सटे क्षेत्र

- विशेषता: गुजराती एवं मराठी भाषा का प्रभाव।

- उपबोलियाँ: राँगड़ी, नीमाड़ी।

शेखावाटी :

- क्षेत्र: चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर।

- उत्पत्ति: राव शेखा के नाम पर क्षेत्र और बोली का नामकरण।

नीमाड़ी :

- क्षेत्र: उत्तर नीमच और भानसौर।

अहीरवाटी :

- क्षेत्र: बहरोड़, कोटपुतली (बांगड़ू और मेवाती का संगम क्षेत्र)।

- ऐतिहासिक नाम: राठ या राठी बोली।

- उदा. जोधराज का हम्मीर रासो

अन्य बोलियाँ

- धाटकी, गोडवाड़ी, गुजराती, गुर्गुला, गोवारिया, लांबड़ी।

राजस्थान का साहित्य

राजस्थान में साहित्य से तात्पर्य उन सभी साहित्यिक कृतियों से है जो राजस्थान की भौगोलिक सीमा के भीतर आदिकाल से लेकर अब तक रची गई हैं। परिणामस्वरूप, इसमें संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, हिंदी और अन्य भाषाओं की रचनाएँ शामिल हैं। राजस्थान में साहित्य के इतिहास में शामिल हैं:

- संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य

- राजस्थानी साहित्य –

- प्राचीन काल (1050-1450 ई.)

- पूर्व मध्यकाल (1450-1650 ई.)

- उत्तर मध्यकाल (1650-1850 ई.)

- आधुनिक काल (1850 ई.-वर्तमान)

- हिंदी साहित्य

राजस्थान का संस्कृत और प्राकृत साहित्य:

राजस्थान का साहित्यिक इतिहास 1500 साल पुराना है और प्राचीन खगोलशास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त भीनमाल (जालौर) शहर से थे, जिन्होंने ब्रह्सफुट सिद्धांत की रचना की थी।

- कवि माघ, जो भीनमाल के थे और जिन्होंने 8वीं शताब्दी में शिशुपाल वध लिखा था। चित्तौड़ के हरि भद्र सूरी ने समराइच्छा कथा लिखी

- उद्योतन सूरी ने 779 ई. में कुवलयमाला आंशिक रूप से प्राकृत में और आंशिक रूप से अप्रभ्रंश में लिखी।

- सिद्ध ऋषि ने उपमिति भरवा प्रंच कथा लिखी

- अजमेर के विग्रह राज चौहान चतुर्थ ने हरकेली नामक नाटक लिखा।

- विग्रह राज दरबार के कवि सोमदेव ने ललितविग्रहराज नामक नाटक लिखा।

- पृथ्वीराज के दरबारी कवि चौहान तृतीय ने पृथ्वीराज विजय की रचना की

- महाराणा कुम्भा ने जय देव के गीत गोविंद का ग्रंथ और संगीतशास्त्र पर एक पुस्तक – संगीत राज लिखी।

राजस्थानी साहित्य :

राजस्थानी साहित्य का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है, जिसमें 11वीं शताब्दी की शुरुआत में मारू-गुर्जरी भाषा का विकास हुआ। समय के आधार पर राजस्थानी साहित्य को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है

प्राचीन काल – वीर गाथा काल(1050-1450 ई.) :

- विषय-वस्तु: वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता।

- क्षेत्र में पश्चिम दिशा से हो रहे लगातार आक्रमणों परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया।

- इसीलिए इसे ‘वीर गाथा काल’ का नाम दिया गया है।

- इस प्रारंभिक काल में जैन विद्वानों, आचार्यों और भिक्षुओं का प्रभुत्व था।

- इस काल के महत्वपूर्ण रचना कार्य-

- भरतेश्वर बाहुबली घोर – ब्रजसेन सूरी

- भरतेश्वर बाहुबली रास – शालिभद्र सूरी

- जियारद्या रास – आसिग द्वारा

- पद्मावती चौपाई – जिनप्रभा सूरी द्वारा

- स्थूलीभद्र फाग – हलराज द्वारा

- ज्ञान मंजरी – विजना द्वारा

- गैर-जैन कार्य

- पृथ्वीराज रासो – 12 वीं शताब्दी – चंदबरदाई द्वारा

- अचलदास खिंची री वचनिका – शिवदास गाढ़ण

- वीसलदेव रास – नरपति नाल्ह

- रणमल्ल छंद – श्रीधर व्यास

- प्रारंभिक काल से संबंधित साहित्य राजस्थानी और गुजराती की सम्मिलित विरासत हैं।

पूर्व मध्य काल – भक्ति काल (1450 से 1650 ई.) :

- विषय-वस्तु – भक्ति मार्ग से ईश्वर का स्मरण

- राजस्थान के युद्ध संघर्ष के लम्बे इतिहास ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, ऐसी परिस्थितियों में संघर्षमुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए लोग भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगे तथा ऐसे समय में कई संतों और संप्रदायों ने अपनी साहित्य रचनाओं से जन-सामान्य को सही राह दिखाई

- इन संप्रदायों में रामस्नेही, दादूपंथ, नाथपंथ, अलखिया संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय आदि प्रमुख हैं। इन्होंने ईश्वर के निरंतर स्मरण (नाम स्मरण), गुरुओं के प्रति श्रद्धा और जातिगत भेदभाव को खत्म करने (जात-पंत पूछै न कोई, हरि को भजै सो हरि को होई) पर जोर दिया।

- ये सम्प्रदाय अपनी भक्ति के मार्ग के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में बंटे हुए “सगुण” तथा “निर्गुण“।

- प्रमुख रचनाएँ –

- भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद

- वेलि किसण रूकमणि री – पृथ्वीराज राठौड़

- रामरासो – माधोदास दधवाडिया

- हरिरस – ईसरदास

- देवियांण – ईसरदास

- नागदमण – सायांजी झूला की

- ढोल मारू रा दूहा(1473) – कवी कल्लोल

- कान्हड़दे प्रबन्ध – कवि पद्मनाभ (1455 में पश्चिमी अपभ्रंश में रचित ग्रन्थ है। इसमें रावल कान्हड़े की गाथा है साथ-साथ तात्कालिक सामाजिक व सांस्कृतिक चित्रण भी इस कृति में प्रस्तुत हुआ है।)

- हम्मीरायण

उत्तर मध्य काल श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल (1650 से 1850 ई.) :

- विषय-वस्तु – श्रृंगार, रीति तथा नीति से संबंधित रचनाएं

- राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया।

- इसे राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है।

- काव्य शास्त्र से संबंधित

- रघुनाथ रूपक – कवि मंछाराम

- संबोधन परक नीति कारकों में

- राजिया रा सौरठा – कृपाराम बारहठ

- चकरिया रा सौरठा – धनसिंह राजपुराहित

- मोतिया रा सौरठा – भगवती लाल शर्मा

- भेरिया रा सौरठा

- बुद्धि रासो (1568) – जल्ह

- खुमान रासो – दलपत विजय

- बिन्है रासो – महेशदास

- हाला झाला री कुण्डलिया – ईसरदास

आधुनिक काल, विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त(1850 से अद्यतन) :

- विषय वस्तु : 1857 के बाद नई शैलियों और प्रसंग़ो का उदय (काव्य और रासो का पतन) । राष्ट्रवाद, सुधार और आधुनिकतावादी विचारों ने साहित्य को प्रभावित किया।

- राजस्थानी साहित्य में मारवाड़ के कविराजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल्ल मीसण ने अपने क्रांतिकारी विचारों से समाज में नई चेतना का प्रसार किया।

- 19वीं शताब्दी के मध्य में, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण (राजस्थान के भूषण) ने वीर रस कविता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और वंश भास्कर तथा वीर सत्सई की रचना की।

- उसी काल के एक अन्य महान कवि अलवर के रामनाथ कविया थे जिन्होंने द्रौपदी विनय (महिला सशक्तिकरण) तथा पबुजी रा सौरठा की रचना की थी।

- गीता, पतंजलि के योगसूत्र का मेवाड़ी भाषा में अनुवाद – महाराजा चतुर सिंह

- सैनाणी कविता – मेघराज मुकुल, विजयदान देथा की कृतियाँ – बातां री फुलवारी (राजस्थान की लोक कथाओं का संग्रह)

राजस्थान का हिंदी साहित्य:

राष्ट्रीय आंदोलन ने राजस्थान के साहित्य को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। बड़ी संख्या में कवियों और लेखकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश को व्यक्त किया। कवियों ने राजपूत शासकों की आत्मघाती नीतियों की भी निंदा की।

- महत्वपूर्ण लेखक: सूर्यमल मिश्रण, गिरवर्धन, भोपालदान, केसरी सिंह बारहठ आदि।

राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियाँ

जैन साहित्य :

- जैन साहित्य मुख्य रूप से जैन धर्म से प्रभावित साधुओं और साहित्यकारों द्वारा रचित है।

- 11वीं से 14 वीं शताब्दी का अधिकांश साहित्य जैन शैली में है। यह साहित्य शांत रस से परिपूर्ण है और इसमें धार्मिक ग्रंथों के साथ ज्योतिष, वैद्यक, संगीत और जीवन संबंधी अन्य विषयों पर भी रचनाएँ की गई हैं।

- जैन साहित्य के स्वरूप में गद्य, पद्य, और धार्मिक काव्य विधाएँ जैसे रास, फाग, चौपाई, स्तवन, प्रबंध, छंद, सिलोका, दूहा आदि शामिल हैं।

- प्रमुख ग्रंथ और साहित्यकार :

- हरिभद्रसूरि: धूर्ताख्यान

- उद्योतनसूरि: कुवलयमाला

- सिद्धर्षि: उपमिति भाव प्रपंचा

- धनपाल: सच्चरियठ महावीर उत्साह

- हेमचन्द्र सूरि: देशीनाममाला और शब्दानुशासन

- कवि धर्म: स्थूलिभद्र रास

- विजयसेन सूरि: रेवत गिरिरास

- माणिक्य सुन्दर सूरि: मलय सुंदरीकथा

- लोक साहित्य और कथात्मक काव्य:

- नरपति नाल्ह: बीसलदेव रासो (प्रेमाख्यान आधारित काव्य)

- कवि कुशललाभ: माधवानल चौपाई और ढोला मारवण की चौपाई

- हेमरत्नसूरि: गोरा बादल री चौपाई

- जैनेत्तर रचनाएँ:

- शांरङ्गधर: हम्मीर रासो

- कवि किल्लोल: ढोला मारु रा दूहा

- यह साहित्य न केवल धार्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रचार करता है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को भी प्रकट करता है।

चारण साहित्य :

- चारण साहित्य मुख्य रूप से चारणों और चारणेत्तर जातियों (जैसे ब्रह्मभट्ट, भाट, ढाढ़ी, ढोली, राव, सेवक, मोतीसर आदि) द्वारा रचित साहित्य है।

- विषयवस्तु: युद्धों के शौर्य, राजपूत रमणियों के त्याग और बलिदान, तथा श्रृंगार रस का भावात्मक वर्णन। वीर गाथाओं और लोक कथाओं में इतिहास, राजनीति, और सामाजिक जीवन का सजीव वर्णन।

- इसमें राजपूत युग की वीरता, शौर्य, और जनजीवन की झलक मिलती है। यह साहित्य वीर रसात्मक होते हुए प्रबंध काव्य, गीत, दोहे, सोरठे, कुण्डलियाँ, छप्पय, कवित्त, और झुलण जैसी विधाओं में उपलब्ध है।

- प्रमुख रचनाएँ :

- बादर ढाढ़ी: वीरमायण (रावल मल्लीनाथ और गोगादेव के वीर कार्य) यह चारण शैली की प्राम्भिक रचना मानी जाती है।

- गाडण शिवदास: अचलदास खींची (जौहर और युद्ध का वर्णन)।

- पद्मनाभ: कान्हड़दे प्रबंध (कान्हड़देव और अलाउद्दीन खलजी के युद्ध)।

- चन्द्रबरदाई: पृथ्वीराज रासो (वीरगाथा काल का महत्त्वपूर्ण काव्य)।

- मुहणोत नैणसी: नैणसी की ख्यात और मारवाड़ रा परगना री विगत (राजनीतिक और सामाजिक विवरण)।

- सूर्यमल्ल मीसण: वंश भास्कर और वीर सतसई।

- केसरीसिंह बारहठ: चेतावणी रा चूँगटिया (ब्रिटिश विरोध का प्रेरणादायक साहित्य)।

- गीत कृतियाँ: ढोला मारू रा दूहा, गंगाजी रा दूहा, राजिये रा सोरठा।

- गद्य साहित्य: बांकीदास और दयालदास की ख्यात, नैणसी री ख्यात, मारवाड़ रा परगना री विगत, वंश भास्कर इत्यादि

- चारण साहित्य ने न केवल वीरता और संस्कृति को संरक्षित किया, बल्कि लोक साहित्य और ऐतिहासिक घटनाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। अतिशयोक्ति के बावजूद इसमें महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तत्त्व विद्यमान हैं।

संत साहित्य :

- संत साहित्य ने राजस्थानी साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- यह साहित्य मुख्यतः पद्य रूप में लिखा गया है और इसमें आत्मज्ञान, तत्त्वदर्शन, और नैतिकता के सिद्धांतों का लोकभाषा में निरूपण किया गया है।

- संतों ने अपने भजनों और वाणियों के माध्यम से समाज में नैतिकता, भाईचारा, और सद्मार्ग का प्रचार-प्रसार किया।

- साहित्यिक विशेषताएँ:

- भाषा: राजस्थानी, हिंदी, ब्रज, संस्कृत का उपयोग।

- शैली: पद्य में भजनों, दोहों और वाणियों का प्रयोग।

- विषय: आत्मज्ञान, निर्गुण ब्रह्म, भक्ति, सदाचार।

- प्रमुख संत और उनका योगदान:

- दादू दयाल री वाणी, रामचरण जी की वाणी

- मीरा की पदावली, नरसी जी रो मायरो

- संत मावजी के चौपड़ा

- जाम्बोजी और जसनाथी की वाणियाँ (हिंदू मुस्लिम एकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर बल)

- चतुरसिंह जी (भगवद्गीता की टीकाएँ, अलख पच्चीसी, अनुभव प्रकाश) धार्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया।

- पृथ्वीराज राठौड़ (‘पीथल’) – बेलि क्रिसन रुकमणी री। मुगल मनसबदार होते हुए भी स्वतंत्रता और कृष्ण भक्ति के उपासक।

- रामस्नेही संत (रामचरणजी, हरिरामजी, दरियावजी) – इनकी वाणियों ने जनमानस को सदाचार और ईश्वर-भक्ति का मार्ग दिखाया।

- संत साहित्य ने न केवल राजस्थानी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज को नैतिकता, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। इस साहित्य ने लोकभाषा के माध्यम से उच्चतम आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

लोक साहित्य :

- राजस्थानी लोक साहित्य में राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, और जनजीवन की जीवंत झलक मिलती है। इसमें मौखिक परंपरा से लेकर लिखित साहित्य तक की विविध विधाएँ सम्मिलित हैं।

- लोक साहित्य की विविध विधाओं में अनेक विषयों और घटनाओं से सम्बन्धित लोकगीत, जनकाव्य, लोकगाथाएँ, प्रेमाख्यान, लोकनाट्य, पहेलियाँ तथा कहावतें सम्मिलित हैं।

- लोककथाएँ (मौखिक कहानियों)

- विषयवस्तु : पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक घटनाएँ।

- आदर्श जीवन का चित्रण और नैतिक शिक्षा।

- लोकगाथाएँ (कथात्मक गीत)

- पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, रामदेवजी जैसे वीरों की कहानियाँ।

- ढोला-मारवण, जेठवा-ऊजली, सैणी-बीजानंद जैसे प्रेमाख्यान

- लोकनाट्य (इनमें लोककथाओं और लोकगाथाओं दोनों का समावेश होता है)

- ख्याल, स्वांग, लीलाएँ, रम्मत, गवरी, हेला प्रमुख।

- पहेलियाँ – पहेलियाँ प्रश्न रूपों में होती हैं और इसका अर्थ बताने वाला बुद्धिमान माना जाता है। पहेलियाँ प्रत्यक्ष में कुछ कहती हैं और इशारा कहीं और होता है।

- कहावतें- कुछ कहावतें सीधी-सीधी पर व्यंग्यकारी प्रभाव की होती है। वहीं कुछ कहावतें तुकान्त, अतुकान्त, स्वरबद्ध और लयबद्ध भी होती हैं, एवं कहीं-कहीं इनमें कवितांश रूप तो कहीं संवाद शैली भी मिलती है। उदाहरणार्थ – करम हीन खेती करें, काल पड़े या बैल मरे।

ब्राह्मण साहित्य :

- ब्राह्मणी साहित्य का तात्पर्य ब्राह्मणों द्वारा रचित साहित्य से नहीं, बल्कि ब्राह्मणी शैली में रचित साहित्य से है। यह साहित्य धार्मिक, पौराणिक, और नैतिक विषयों से सम्बंधित है।

- इस साहित्य में पौराणिक कथाएँ जैसे बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, सूआ बहोत्तरी, और हितोपदेश इत्यादि की रचना हुई।

- पौराणिक ग्रंथों जैसे भागवत पुराण, नासिकेत पुराण, मारकण्डेय पुराण, सूरज पुराण का राजस्थानी भाषा में अनुवाद।

राजस्थानी साहित्य के रूप

ख्यात :

- संस्कृत भाषा के शब्द ख्यात का शाब्दिक अर्थ ख्यातियुक्त, प्रख्यात, विख्यात, कीर्ति आदि है।

- इसमें ख्याति प्राप्त राजाओं, वीर पुरुषों की सफलताओं और जीवन घटनाओं का संग्रह होता है।

- ख्यातों से तत्कालीन समाज की राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक,

- नैतिक एवं सांस्कृतिक प्रवर्तियों का दिग्दर्शन होता है।

- ख्यातों का लेखन मुग़ल बादशाह अकबर (1556-1605 ई.) के शासनकाल से प्रारम्भ माना जाता है। इतिहास के विषयानुसार और शैली की दृष्टि से ख्यातों को दो भागों में बाँटा जा सकता है

- संलग्न ख्यात – ऐसी ख्यातों में क्रमानुसार इतिहास लिखा हुआ होता है, जैसे: दयालदास री ख्यात (इसमें बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूपसिंह तक का इतिहास संचित है)।

- बातसंग्रह – ऐसी ख्यातों में अलग-अलग छोटी या बड़ी बातों द्वारा इतिहास के तथ्य लिखे हुए मिलते हैं, जैसे: नैणसी री ख्यात एवं बाँकीदास री ख्यात।

रासो :

- वीरता परक काव्यों को रासो कहते है। इनकी रचना राजा के आश्रय में की गई थी।

- मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, “जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो, उसे रासो कहते हैं।”

- प्रमुख रासो ग्रन्थ:

- पृथ्वीराज रासो – चन्द्रबरदाई

- सलदेव रासो – नरपति नाल्ह

- सगत रासो – गिरधर आसिया

- खुमाण रासो – दलपत विजय

- रतन रासो – कुम्भकर्ण

- हम्मीर रासो – जोधराज

- क्यामखां रासो -कवि जान

- जवान रासो – सीताराम रत्नू

- बिन्है रासो – राव महेशदास

- बीसलदेव रासौ – नरपति नाल्ह

रूपक :

- किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है।

- प्रमुख रूपक काव्य :

- गजगुणरूपक

- रूपक गोगादेजी रो

- राजरूपक

विगत :

- विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है।

- विगत में उपलब्ध आंकड़े तत्कालीन आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों को जानने की दृष्टि से उपयोगी रहे हैं।

- मारवाड़ रा परगनां री विगत – मुहणोत नैणसी की इस रचना में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियां प्राप्त होती हैं।

वात :

- वात एक विशेष कथन शैली है, जिसमें कथावाचक निरंतर कहानी सुनाता है और श्रोता भाव-भंगिमाओं के साथ उसका समर्थन या ‘हुँकारा’ देता रहता है।

- इस शैली में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया हैं। इसमें सती प्रथा, बाल-विवाह, बहुविवाह, पर्दा, दहेज इत्यादि का भी चित्रण मिलता है।

- इस शैली की प्रमुख रचनाएँ :

- वीरमदेव सोनगरा री बात

- पाबूजी री बात

- कान्हड़दे री बात

वचनिका :

- ‘वचनिका’ शब्द संस्कृत के ‘वचन’ शब्द से बना है।

- राजस्थानी साहित्य में गद्य-पद्य मिश्रित काव्य को वचनिका की संज्ञा दी गई।

- इसके 2 भेद होते हैं :

- पद्यबद्ध : इसमें 8-8 या 20-20 मात्राओं के तुकयुक्त पद होते हैं।

- गद्यबद्ध : इसमें मात्राओं का नियम लागू नहीं होता।

- प्रमुख रचनाएँ :

- अचलदास खींची री वचनिका

दवावैत :

- ये गद्य-पद्य में रचित तुकांत रचनाएँ होती हैं।

- वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है, जबकि दवावैत में उर्दू और फारसी की शब्दावली प्रयुक्त होती है।

- इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य-वैभव, युद्ध, आखेट, नखशिख आदि का वर्णन तुकान्त और प्रवाहयुक्त होता है।

- प्रमुख दवावैत ग्रंथ:

- अखमाल देवड़ा री दवावैत

- महाराणा जवानसिंह री दवावैत

- राजा जयसिंह री दवावैत

वेलि :

- वेली का अर्थ होता है वेल/लता, इसमें राजा-महाराजा, सामंतों आदि की वीरता, स्वामिभक्ति, विद्वता, वंशावली आदि का उल्लेख मिलता है।

- इसमें राजिनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं की जानकारी भी मिलती है।

- प्रमुख वेलि रचनाएँ :

- वेलि किसण रूकमणी री – यह पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेलि परंपरा की प्रमुख रचना है।

- राव रतन री वेलि

झूलणा :

- झूलणा राजस्थानी काव्य का मात्रिक छन्द है। इसमें चौबीस अक्षर के वर्णिक छन्द के अंत में यगण (छंदशास्त्र द्वारा प्रतिपादित आठ गणों में से एक) होता है।

- प्रमुख झूलणा काव्य रचनाएँ:

- अमरसिंह राठौड़ रा झूलणा

- राजा गजसिंह-रा-झूलणा

झमाल :

- झमाल भी राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छन्द है।

- इसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण की पुनरावृति की जाती है। छठे चरण में दस मात्राएँ होती है। इस प्रकार दोहे के बाद चांद्रायण फिर उल्लास छंद रखकर सिंहावलोकन रीति से पढ़ा जाता है।

- ‘राव इन्द्रसिंह री झमाल’ प्रसिद्ध है।

कक्का :

- कक्का उन रचनाओं को कहते हैं, जिनमें वर्णमाला के बावन वर्ण में से प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारम्भ किया जाता है।

बही :

- एक विशेष प्रकार की बनावट का रजिस्टर जिसमें इतिहास सम्बन्धी कई उपयोगी सामग्री दर्ज की हुई मिलती हैं को बही कहते हैं।

- राव व बड़वे अपनी बही में आश्रयदाताओं के नाम और उनकी मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा लिखते थे। इसी प्रकार ‘राणी मंगा’ जाति के लोग कुँवरानियों व ठकरानियों के नाम और उनकी संतति का विवरण अपनी बही में लिखते थे। यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था।

- प्रमुख रचनाएँ :

- चित्तौड़-उदयपुर पाटनामा री बही

- पाबूदान री बही

- जोधपुर राणी मंगा री बही

परची :

- संत-महात्माओं का जीवन परिचय में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे परची कहा गया है।

- इसमें संतों से सम्बंधित जानकारी जैसे – नाम, जाति, माता-पिता एवं अन्य सम्बन्धियों का नाम व उनकी साधनागत उपलब्धियों का वर्णन मिलता है।

- प्रमुख परची रचनाएँ :

- कबीर री परची

- संत रैदास री परची

- संत पीपा री परची

- संत दादू री परची

- मीराबाई री परची

सखी :

- साखी ‘साक्षी’ शब्द से बना है। इसका अर्थ है ‘आँखों देखी बात का वर्णन करना’।

- साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किये गये ज्ञान का वर्णन किया है। इसमें सोरठा छन्द का प्रयोग हुआ है।

- कबीर की साखियां प्रसिद्ध हैं।

सिलोका :

- सिलोका संस्कृत शब्द श्लोक का बिगड़ा हुआ रूप है।

- राजस्थानी भाषा में धार्मिक,ऐतिहासिक और उपदेशात्मक सिलोके लिखे मिलते है।

- ये साधारण पढ़े-लिखे लोगों द्वारा लिखे गये हैं, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुँचाते हैं।

- प्रमुख रचनाएँ :

- राव अमरसिंह रा सिलोका

- अजमालजी रो सिलोको

- राठौड़ कुसलसिंह रो सिलोको

- भाटी केहरसिंह रो सिलोको

दूहा :

- राजस्थान के वीर तथा दानी पुरुषों पर अनेकों दोहे लिखे गए जिनसे उनके साहस, धैर्य, त्याग, कर्तव्यपरायणता, दानशीलता तथा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है।

- मुख्य रचनाएँ :

- अखैराज सोनिगरै रा दूहा

- अमरसिंघ गजसिंघोत रा दूहा

- करण संगतसिंघोत रा दूहा

- कान्हड़दे सोनिगरै रा दूहा

मरस्या :

- मरस्या से तात्पर्य ‘शोक काव्य’ से है। किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के पश्चात् शोक व्यक्त करने के लिए ‘मरस्या’ काव्यों की रचना की जाती थी। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यो का वर्णन भी किया जाता था।

- प्रमुख रचनाएँ :

- राणे जगपत रा मरस्या – यह मरस्य मेवाड़ महाराणा जगतसिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा था।

प्रशस्ति :

- राजस्थान में मंदिरों, दुर्गद्वारों, कीर्तिस्तम्भों आदि पर राजाओं की उपलब्धियों का प्रशंसा युक्त वृत्तान्त मिलता है जिसे प्रशस्ति कहते हैं।

- प्रशस्तियों में राजाओं का वंशक्रम, युद्ध अभियानों, पड़ोसी राज्यों से संबंध, उनके द्वारा निर्मित मंदिर, जलाशय, बाग-बगीचों, राजप्रासादों आदि का वर्णन मिलता है। इनसे तत्कालीन समय की राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशा का ज्ञान होता है।

- प्रशस्तियों में यद्यपि अतिश्योक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, फिर भी इतिहास निर्माण में ये उपयोगी है।

| प्रशस्ति | टिप्पणी | उत्कीर्ण स्थान | शासक | रचयिता | काल |

| नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति | अन्य नाम लूणवसही प्रशस्ति | माउण्ट आबू के देलवाड़ा गाँव | परमार वेशीय शासकों | तेजपाल | 1230 ई. |

| रणकपुर प्रशस्ति | मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों का वर्णन | पाली जिले के रणकपुर गाँव में चौमुखा मंदिर के स्तम्भ | मेवाड़ के शासक | देपाक (दीपा या देवाक) | 1439 ई. |

| राज प्रशस्ति | 25 काले पाषाणों की शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति या अभिलेख है। | राजसमंद झील की नौ चौकी पाल पर | राजसिंह | रणछोड़ भट्ट तैलंग | 1676 ई. |

| रायसिंह प्रशस्ति | अन्य नाम बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति तथा जूनागढ़ प्रशस्ति | बीकानेर | रायसिंह | जैन मुनि जइता | 1594 ई. |

| कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति | महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई पुस्तक तथा उपाधियों की जानकारी मिलती है। | चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कीर्ति स्तम्भ में | महाराणा कुंभा | कवि अत्रि व उनका पुत्र महेश भट्ट | 1460 |

प्रकास :

- किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकास कहा गया है।

- प्रमुख रचनाएँ :

- राजप्रकास – किशोरदास आशिया

- महायश प्रकास – मानसिंह

- पाबू प्रकास – मोडा आशिया

- सूरज प्रकास – कविया करणीदान

- भीम प्रकास – रामदान लालसा

बारहमासा :

- बारहमासा में कवि वर्ष के प्रत्येक मास की परिस्थितियों का चित्रण करते हुए नायिका का विरह वर्णन करते है इसका वर्णन प्राय:आषाढ़ से प्रारम्भ होता है।

- विषयवस्तु : प्रकृति वर्णन, विप्रलंभ शृंगार वर्णन

राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ

| ग्रंथ का नाम | रचयिता | विवरण |

| पृथ्वीराज विजय | जयानक | चौहानों के इतिहास और अजमेर के विकास का वर्णन। |

| हम्मीर महाकाव्य | नयचन्द सूरी | अलाउद्दीन खलजी की रणथम्भौर विजय पर प्रकाश डालता है। |

| अचलदास खींचीं री वचनिका | शिवदास गाडण | गागरोन के शासक अचलदास और मालवा के सुल्तान होशंगशाह गौरी के बीच हुए युद्ध (1423 ई.) का वर्णन। |

| एकलिंग महात्म्य | कान्ह व्यास | मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली के लिए उपयोगी, कुछ विद्वानों के अनुसार इसे महाराणा कुम्भा ने लिखा। |

| कर्मचन्द्र वंशोत्कीर्तनकंकाव्यम् | जयसोम | बीकानेर के शासकों के वैभव और विद्यानुराग का वर्णन। |

| कान्हड़दे प्रबन्ध | पद्मनाभ | जालौर के चौहान शासक कान्हड़देव और अलाउद्दीन खलजी के युद्ध (1311 ई.) पर प्रकाश। |

| कुवलयमाला | उद्योतनसूरि | इसकी भाषा प्राकृत है और यह चम्पू शैली में रचित है।इसमें राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख भी मिलता है इसमें रानी कुवलयमाला सहित पाँच आत्माओं की कथा है जो विभिन्न जन्मों से होकर गुजरते हैं प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन प्रबंध की जानकारी। |

| क़ायम खाँ रासो | जान (नियामतखाँ) | चौहानों को वत्सगौत्रीय बताने वाला ग्रंथ। |

| खुमाण रासो | दलपत विजय | यह ग्रंथ हल्दीघाटी के युद्ध के समय प्रताप- शक्तिसिंह मिलन व महाराणा प्रताप के समय मेवाड़-मुगल संबंधों का वर्णन प्रस्तुत करता है । |

| पृथ्वीराज रासो | चन्द्रबरदाई | इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति आबू के अग्निकुण्ड से बताई गई है। इसमें एक लाख छन्द और उनसीतर प्रस्ताव है और यह पिंगल भाषा में रचित हिन्दी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। यह पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल और तराईन युद्धों (1191-1192 ई.) का उल्लेख करता है। चन्द के गजनी चले जाने पर जल्हण ने रासो को पूरा किया। इसमें हिन्दू और मुसलमान दो जातियों का चरित्रोंद्घाटन हुआ है। , |

| प्रताप रासो | जाचक जीवण | रावराजा प्रतापसिंह के जीवन और अलवर राज्य की स्थापना (1770 ई.) का वर्णन। |

| बुद्धिविलास | शाह बखतराम | जयपुर की स्थापना (1727 ई.) और नगर निर्माण की जानकारी। |

| मारवाड़ रा परगना री विगत | मुँहणोत नैणसी | जोधपुर राज्य के छह परगनों के इतिहास और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन। इस रचना की तुलना ‘आइन-ए-अकबरी’ से की जाती है |

| मुण्डियार री ख्यात | मुण्डियार गाँव के चारण | मारवाड़-मुगल संबंधों की जानकारी। |

| राजप्रकास | किशोरदास | मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र लव से, हल्दीघाटी युद्ध, और मेवाड़-मुगल संबंधों का वर्णन। |

| राजवल्लभ | मण्डन | इसे महाराणा कुम्भा के दरबारी शिल्पी मण्डन विरचित यह ग्रंथ पन्द्रहवीं शताब्दी की वास्तुकला, नगर द्वार, दुर्ग, राजप्रासाद, मंदिर, बाजार आदि की निर्माण पद्धति का विवरण देता है। |

| राजविनोद | सदाशिव भट्ट | बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के शासनकाल का विवरण। |

| वंश भास्कर | सूर्यमल्ल मीसण | यह चम्पू शैली (गद्य-पद्य मिश्रित) की डिंगल भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, इसमें बूँदी के इतिहास, राजस्थान में मराठों की गतिविधियों और कृष्णाकुमारी के विषपान (1810 ई.) का उल्लेख है। इसे पूर्ण सूर्यमल मिसण जी के दत्तक पुत्र कवि मुरारीदान ने पूरा किया। सूर्यमल मिसण जी की अन्य रचनाओं में वीरसत्सई, रामरंजाट, छंदमयूख, सती रासो इत्यादि हैं। |

| वीर विनोद | श्यामलदास | यह 5 खंडों में है जिसमे मेवाड़ राजवंश का इतिहास है।इसमें मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के पुत्र ‘कुश’ से बताई गई है। इसे महाराणा शंभु सिंह जी के आदेश पर कविराज श्यामलदास जी ने लिखा था। |

| वेलि क्रिसन-रूकमणी री | पृथ्वीराज राठौड़ (पीथल) | इसे गागरोन दुर्ग में डिंगल शैली में लिखा गया है। इस ग्रंथ को दुरसा आढ़ा ने 5 वे वेद और 19 वे पुराण की संज्ञा दी है। यह उस समय के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालता है। पृथ्वीराज राठौर को ‘डिंगल के हैरोस’ कहा है। |

| सूरजप्रकास | करणीदान | राठौड़ों की वंशावली, सुमेल और धरमत के युद्ध का उल्लेख। |

| बाँकीदास की ख्यात | बाँकीदास | डिंगल भाषा में चौहान, हाडा, गहलोत, राठौड़ वंशों का इतिहास। |

| रतन रासौ | जग्गाजी | यह ग्रंथ ‘वचनिका राठौड़ रतनसिंह री महेसादासोतरी’ के नाम से भी जाना जाता है। यह धरमत के युद्ध में रतलाम के राठौड़ राजा रतनसिंह की वीरता का वर्णन करता है । |

| सुजान चरित्र | सूदन | भरतपुर के शासक सूरजमल के युद्धों का विवरण। |

| गोरा बादिल पद्मिनी चौपाई | आचार्य हेमरतन सूरि | चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, गोरा और बादल की वीरता का उल्लेख। |

| किरतार बावनी | दुरसा आढ़ा | समाज की उन जातियों का वर्णन जो कठिन कार्यों में संलग्न थीं। |

| गजगुण रूपक | शिवदास | जोधपुर के शासक गजसिंह के शासनकाल में मारवाड़ की स्थिति। |

| वीरमायण | बादर ढाढ़ी | रावल मल्लीनाथ और वीरम के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन। |

| बुद्धि रासो | जानकवी | पंचतंत्र पर रचित पुस्तक |

FAQ (Previous year questions)

उप-बोली

क्षेत्र

तोरावाटी

नीम का थाना, पाटन, कोटपूतली, शेखावाटी के क्षेत्र

राजावाटी

दक्षिण-पूर्वी जयपुर

नागरचोल

टोंक, पूर्वी अजमेर, दक्षिण-पूर्वी जयपुर

यह साहित्यिक परंपरा चारणों एवं उनसे संबंधित भाट, ब्राह्मभट्ट, धाधी, धोली, राव आदि समुदायों की वाचिक परंपरा से उत्पन्न हुई। इस विधा ने न केवल ऐतिहासिक स्मृतियों को सुरक्षित रखा, बल्कि मध्यकालीन राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को भी गढ़ा।

विषयवस्तु की दृष्टि से महत्व: चारण साहित्य की प्रमुख विशेषता इसमें निहित वीरता, बलिदान, और राजपूतों तथा राजपूत नारियों की अदम्य प्रतिरोध भावना का महिमा-मंडन है। इसमें जौहर और साका की मार्मिक घटनाओं, श्रृंगार रस की कोमल अभिव्यक्तियों और नैतिक मूल्यों का सुंदर समावेश मिलता है। यह साहित्यिक होते हुए भी ऐतिहासिक तथ्यों से परिपूर्ण है, जो राजनीति, युद्ध और सामाजिक जीवन को गर्व और भक्ति के साथ प्रस्तुत करता है।

साहित्यिक शैलियाँ और विधाएँ: चारण साहित्य दोहे, सोरठा, कुंडलिया, छप्पय, कवित्त और झूलन जैसे अनेक काव्यरूपों में समृद्ध हुआ। इसकी शैली में संगीतात्मकता और कथा दोनों का समावेश है, जिससे यह आम जनता से लेकर दरबारों तक लोकप्रिय रहा।

प्रमुख रचनाएँ और रचनाकार: इस साहित्य की साहित्यिक संपन्नता को कई महत्वपूर्ण कृतियाँ रेखांकित करती हैं। आरंभिक उदाहरणों में बदर धाधी की वीरामायण (रावळ मल्लिनाथ एवं गोगादेव की वीरगाथा) और गदन शिवदास की आचलदास खींची री वाचनीका (रणभूमि की वीरता और जौहर का चित्रण) उल्लेखनीय हैं। पद्मनाभ का कन्हददे प्रबंध अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध संघर्ष को दर्शाता है, जबकि चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो वीर युग की प्रतीकात्मक महाकाव्य रचना है।

ऐतिहासिक गद्य साहित्य में मुहणोत नैनसी की नैनसी री ख्यात तथा मारवाड़ रा परगना री विगत सामाजिक-राजनीतिक विवरण प्रस्तुत करती हैं। सूर्यमल्ल मिश्रण की वंश भास्कर और वीर सतसई इतिहासबोध और काव्य-शक्ति का संगम हैं। औपनिवेशिक प्रतिरोध काल में केसरी सिंह बारहट की चेतावणी रा चुंगटिया एक ओजस्वी राष्ट्रभक्तिपूर्ण रचना बनकर उभरी।

लोक एवं गद्य में योगदान: ढोला मारू रा दूहा, गंगाजी रा दूहा और राजिया रा सोरठा जैसी लोकगीत रचनाएँ इस परंपरा की भावनात्मक गहराई को दर्शाती हैं, जबकि बांकीदास और दयालदास की ख्यातें इस विधा के गद्य पक्ष को समृद्ध करती हैं।

निष्कर्षत: चारण साहित्य एक साहित्यिक और ऐतिहासिक अभिलेख के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यद्यपि इसमें कुछ अतिशयोक्तियाँ मिलती हैं, फिर भी इसने मध्यकालीन राजस्थान की वीरता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का सजीव चित्रण किया। आज भी यह साहित्य राजस्थान की साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान का आधारस्तंभ बना हुआ है।

लेखक: पं. चक्रपाणि मिश्र, महाराणा प्रताप के काल में।

प्रकृति: वैज्ञानिक कृति, जिसमें कृषिकर्म संबंधी जानकारियों का सूक्ष्म एवम् व्यवहारोपयोगी समावेश है।

विषय क्षेत्र: भू-जल विज्ञान।

वास्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान आदि।

उद्देश्य: महाराणा की आज्ञा से समसामयिक समस्याओं के समाधान के लिए रचित।

स्रोत: वराहमिहिर की बृहत्संहिता और शारंगधर की शारंगधर पद्धति से प्रेरणा।

(1) वात (2) वचनिका(Marks – 5M, 2023)

वात : वात एक विशेष कथन शैली है, जिसमें कथावाचक निरंतर कहानी सुनाता है और श्रोता भाव-भंगिमाओं के साथ उसका समर्थन करता है।

यह शैली जीवन के हर पहलू, जैसे युद्ध, धर्म, दर्शन, और मनोरंजन पर प्रकाश डालती है, साथ ही सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा, और दहेज जैसी प्रथाओं का भी चित्रण करती है।

इस शैली की प्रमुख रचनाएँ : वीरमदेव सोनगरा री बात

पाबूजी री बात

कान्हड़दे री बात

वचनिका : वचनिका’ शब्द संस्कृत के ‘वचन’ शब्द से बना है।

राजस्थानी साहित्य में गद्य-पद्य मिश्रित काव्य को वचनिका की संज्ञा दी गई।

इसके 2 भेद होते हैं : पद्यबद्ध : इसमें 8-8 या 20-20 मात्राओं के तुकयुक्त पद होते हैं।

गद्यबद्ध : इसमें मात्राओं का नियम लागू नहीं होता।

प्रमुख रचनाएँ : अचलदास खींची री वचनिका