राजस्थान में कृषक व जनजातीय आंदोलन राजस्थान इतिहास & संस्कृति विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का प्रतीक हैं। बिजौलिया, बेगूँ, बूंदी और बीकानेर जैसे क्षेत्रों में किसानों ने अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आंदोलन किए। वहीं कांगड़ा, मानगढ़ और नीमूचना हत्याकांड जैसे घटनाक्रम जनजातीय संघर्षों की गंभीरता को दर्शाते हैं। भील व मीणा समुदायों द्वारा चलाए गए आंदोलनों और गोविंद गिरी जैसे नेताओं के योगदान ने इन आंदोलनों को संगठित रूप प्रदान किया।

राजस्थान में कृषक आंदोलन

19वीं सदी की शुरुआत में, राजस्थान की रियासतों ने ब्रिटिशों के साथ संधियां (1818) कीं, जिससे उन्हें मराठों और पिंडारियों जैसे बाहरी खतरों से सुरक्षा मिली। हालांकि, इस सुरक्षा की कीमत ऊंचे करों के रूप में चुकानी पड़ी, जिसे शासकों ने किसानों पर थोप दिया और अपने शाही जीवनशैली को बनाए रखा। उदाहरण के लिए, उदयपुर में ब्रिटिशों ने शुरू में राज्य की आय का 1/4 हिस्सा कर के रूप में लिया, जिसे बाद में बढ़ाकर 3/8 कर दिया गया, जिससे किसानों पर करों का भार बढ़ गया। 1878 तक, नई भूमि राजस्व प्रणालियां लागू की गईं, जिनका उद्देश्य कृषि में सुधार करने के बजाय राज्य की आय को अधिकतम करना था। इसने कृषि में गिरावट, गरीबी और ऋणग्रस्तता को बढ़ावा दिया, जिससे असंतोष फैला और राजस्थान में कई किसान आंदोलनों की नींव पड़ी।

राजस्थान में किसान आंदोलनों की सामान्य विशेषताएं :

- सामाजिक सुधारों से उत्पत्ति: राजस्थान में किसान आंदोलन असमानता के खिलाफ सामाजिक सुधार प्रयासों के रूप में शुरू हुए।

- अहिंसक दृष्टिकोण: सिरोही (भील आंदोलन) और अलवर (मेव आंदोलन) को छोड़कर, अधिकांश आंदोलन अहिंसक रहे।

- जाति-आधारित आंदोलन: उदाहरण के तौर पर बिजौलिया आंदोलन (धाकड़ जाति द्वारा), शेखावाटी और सीकर आंदोलन (जाट जाति द्वारा), अलवर और भरतपुर आंदोलन (मेव जाति द्वारा)।

- जाति पंचायतों ने प्रारंभिक आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई।

- बाहरी नेतृत्व: विजय सिंह पथिक और रामनारायण द्वारा बिजोलिया, बेगूं और बूंदी आंदोलन, गुड़गांव के यासीन खां द्वारा मेव आंदोलन।

- प्रजामंडल का समर्थन: प्रजामंडलों की स्थापना के बाद, किसान आंदोलनों को अधिक गति मिली।

- सामाजिक असमानताएं:

शासक वर्ग (राजपूत) और किसान वर्ग (राजपूतों के अलावा अन्य जातियां) के बीच असमानताएं आंदोलन का मुख्य कारण रहीं।

प्रमुख किसान आंदोलन

1. बिजौलिया किसान आंदोलन (1897 – 1941):

बिजोलिया उदयपुर राज्य की ‘‘ए” श्रेणी की जागीर थी। 1891 में इसकी जनसंख्या लगभग 1200 थी। अधिकांश किसान धाकड़ गोत्र के जाट थे।

कारण:

- अत्यधिक भूमि कर/भाड़ा।

- 84 प्रकार के कर।

- बेगार प्रथा।

- अकाल के दौरान भी करों में कोई कमी नहीं।

- शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव।

प्रथम चरण (1897–1913):

- समस्याएँ: भारी भूमि लगान, उपकर और बेगार ने किसानों पर बोझ बढ़ाया।

- प्रारंभिक प्रयास: नेता नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ने महाराणा से अपील की, लेकिन उन्हें निष्कासित कर दिया गया।

- झटका: नए जागीरदार पृथ्वी सिंह ने तलवार-बंधाई लग (उत्तराधिकार कर) जैसे कर लगाए।

- किसान कार्रवाई: 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में 1,000 किसानों ने खेती का बहिष्कार किया, और भूमि परती छोड़ दी।

द्वितीय चरण (1915–1923):

- नेतृत्व: साधु सीताराम ने विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया, जिन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा, एक पुस्तकालय, स्कूल, और अखाड़ा स्थापित किया।

- प्रचार: आंदोलन ने ‘प्रताप’ समाचार पत्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड (किसान पंचायत) की स्थापना की।

- विस्तार: माणिक्यलाल वर्मा ने जागीर सेवा छोड़कर आंदोलन में भाग लिया।

- कर-न-देने का अभियान: 1918 में असहयोग आंदोलन के हिस्से के रूप में शुरू हुआ; किसानों ने कर देने और बेगार करने से इनकार कर दिया।

- दमन: वर्मा और साधु सीताराम जैसे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया; पथिक भूमिगत हो गए।

- सहयोग: राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया।

- सरकार की प्रतिक्रिया: 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य समिति गठित हुई, जिसने किसानों की मांगों का समर्थन किया। 1922 में ए.जी.जी. रॉबर्ट हॉलैंड सहित उच्च स्तरीय समिति ने न्यायपालिका, पुलिस, और जेल सुधार लागू किए।

तृतीय चरण (1923–1941):

- पतन: कठोर कदम और पथिक को मेवाड़ से प्रतिबंधित करने जैसी पाबंदियों ने आंदोलन को कमजोर कर दिया।

- नया नेतृत्व: 1930 में जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने आंदोलन का नेतृत्व किया।

- समाधान: 1939 में किसानों को यह आश्वासन देने के बाद भूमि वापस मिली कि भविष्य में कोई आंदोलन नहीं होगा।

- अंतिम समझौता: मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर जी. राघवाचार्य ने प्रजामंडल के साथ विवादों को हल किया।

आलोचनात्मक मूल्यांकन:

बिजोलिया किसान आंदोलन सामंती शोषण और औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ एक अग्रणी प्रयास था, जिसने राजस्थान और उसके बाहर भविष्य के किसान संघर्षों के लिए मंच तैयार किया। हालाँकि, इसके विखंडित नेतृत्व, स्थानीय प्रभाव और दमन के समय अस्तित्व बनाए रखने में असमर्थता ने इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया। इन चुनौतियों के बावजूद, यह आंदोलन भारत के किसान प्रतिरोध के इतिहास में एक मील का पत्थर बना, जोकि सामूहिक कार्रवाई और जमीनी स्तर पर लामबंदी की ताकत का प्रतीक है।

2. बेगूँ किसान आंदोलन (1921-1923)

- पृष्ठभूमि:

- 53 प्रकार के कर, भारी भूमि लगान, लग-बाग, बैठा-बगार और लाटा-कुंटा, तथा जबरन श्रम की समस्याओं का सामना।

- बिजौलिया आंदोलन से प्रेरित होकर, परसौली, बसी, मांडेड़ा, भैंसरोडगढ़ और बेगूँ के किसानों ने सामंती शोषण के खिलाफ आंदोलन किया।

अन्य क्षेत्रों के विपरीत, बेगूँ के आंदोलन को स्थानीय समर्थन (धाकड़ जाति) प्राप्त होने की वजह से दमन का सामना नहीं करना पड़ा।

- प्रारंभिक कार्रवाई:

- 1921 में मेनाल के पास भैरुकुंड में एक बैठक में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए।

- 1922 में एक “कर-न-देने का अभियान” शुरू हुआ, लेकिन जागीरदार अनुप सिंह ने इसे दबा दिया।

- नेतृत्व और समर्थन:

- किसानों ने राजस्थान सेवा संघ से मदद मांगी; रामनारायण चौधरी को मार्गदर्शन के लिए भेजा गया।

- विजय सिंह पथिक ने जागीरदार के साथ समझौता किया, लेकिन मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट ने इसे “बोल्शेविक समझौता” कहकर खारिज कर दिया।

- जांच आयोग:

- जून 1923 में उदयपुर राज्य ने जी.सी. ट्रेंच की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया।

- किसानों ने आयोग की बेगूँ में होने वाली कार्यवाही का बहिष्कार किया और इसे रायता में शिविर लगाने की मांग की।

- गोविंदपुरा घटना (जुलाई 1923):

- गोविंदपुरा में एक बैठक में किसानों ने आयोग के निर्णय को खारिज कर दिया।

- राज्य की सेना ने सभा पर गोलीबारी की, जिसमें कार्यकर्ता रूपा और कृपा जी मारे गए।

- आधिकारिक रिकॉर्ड में एक मौत और 25 घायल बताए गए, जबकि ‘तरुण राजस्थान’ ने 11 मौतें और 100+ घायल होने की सूचना दी।

- परिणाम:

- विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और इसे और तेज कर दिया।

- दिसंबर 1923 तक एक नया समझौता हुआ:

- कर की दरें तय की गईं।

- कई करों को हटा दिया गया।

- बेगार प्रथा (बंधुआ मजदूरी प्रणाली) समाप्त की गई।

आलोचनात्मक मूल्यांकन:

बेगूँ किसान आंदोलन राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसमें किसानों ने दमनकारी सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि यह आंदोलन जबरन श्रम उन्मूलन और निश्चित करों जैसी कुछ सुधारों को प्राप्त करने में सफल रहा, इसे हिंसक दमन और देरी से मिलने वाले परिणामों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आंदोलन की सफलता का श्रेय मजबूत नेतृत्व, राजस्थान सेवा संघ जैसे संगठनों के समर्थन, और किसानों की लामबंदी को दिया जा सकता है।

हालांकि, इसकी सीमाएँ सामंती व्यवस्था के निरंतर प्रभुत्व और दीर्घकालिक सफलता के लिए बाहरी समर्थन पर निर्भरता में निहित थीं। आखिरकार, इस आंदोलन ने राजस्थान में भविष्य के कृषि संघर्षों, विशेष रूप से किसान अधिकारों और शोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए एक मिसाल कायम की।

3. जाट किसान आंदोलन, 1880 :

यह किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य के चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया परगना में आयोजित किया गया। उस समय महाराणा फतेह सिंह शासक थे। इस क्षेत्र के जाट किसानों ने अत्यधिक भूमि लगान के खिलाफ यह विद्रोह किया।

4. अलवर-भरतपुर राज्य के किसान आंदोलन

अलवर किसान आंदोलन, 1921

- अलवर राज्य में जंगली सूअर पाले जाते थे। जब इन्हें छोड़ा जाता, तो ये किसानों की खड़ी फसलें नष्ट कर देते थे।

- इन सूअरों को मारने पर प्रतिबंध होने के कारण किसान परेशान थे।

- 1921 में किसानों ने इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया।

- इस आंदोलन के परिणामस्वरूप सरकार ने जंगली सूअरों को मारने की अनुमति दी और आंदोलन समाप्त हो गया।

नीमूचना किसान आंदोलन, 1925

- अलवर के महाराजा जय सिंह ने 1924 में लगान की दरें बढ़ा दीं। अलवर के खालसा भूमि के राजपूत किसानों ने आंदोलन शुरू किया और सशस्त्र विद्रोह का सहारा लिया।

- सरकार ने जांच आयोग का गठन किया, लेकिन इस बीच महाराजा ने बलपूर्वक विद्रोह को दबाने का निर्णय लिया।

- 14 मई 1925 को नीमचूना में 800 किसानों की सभा पर बलों ने गोलीबारी की।

- महात्मा गांधी ने इस नरसंहार को जलियांवाला बाग से भी अधिक गंभीर माना और इसे “डायरिज़्म डबल डिस्टिल्ड” कहकर ‘यंग इंडिया’ में वर्णित किया।

मेव किसान आंदोलन, 1932-35

- 1932 में किशनगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और तिजारा (मेव क्षेत्र) के किसानों ने मोहम्मद अली के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया।

- 1933 में अलवर में किसानों की मांगें मान ली गईं।

- हालांकि, भरतपुर में किसानों ने खरीफ फसल के लिए लगान देना बंद कर दिया, लेकिन सरकार ने आंदोलन को सफल नहीं होने दिया।

- धीरे-धीरे यह आंदोलन सांप्रदायिक हो गया, और नेता “अंजुमन खिदमत-उल-इस्लाम” ने मुसलमानों के लिए अलग स्कूलों, उर्दू भाषा को प्रमुखता और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए स्थान जैसी मांगें उठाईं।

5. मारवाड़ किसान आंदोलन, 1923

- शुरुआत: 1923 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किसानों को कर और बंधुआ प्रथा के खिलाफ संगठित करना था।

- प्रयास: उन्होंने अपने समाचार पत्र तरुण राजस्थान के माध्यम से किसानों की स्थिति उजागर करने का प्रयास किया।

- प्रतिबंध: 1923 में सरकार ने हितकारिणी सभा को अवैध घोषित कर दिया।

- लोक परिषद: 1939 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई, जिसने किसानों को जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया।

- भूमि सुधार: अप्रैल 1943 में छोटूराम चौधरी की अध्यक्षता में जागीरों के निपटारे के लिए अपील की गई, जिसके बाद जोधपुर के महाराजा ने भूमि सुधार का आदेश दिया।

- डाबड़ा कांड (13 मार्च 1947):

- डीडवाना परगना के डाबड़ा गांव में मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा के सदस्यों की बैठक हुई।

- बैठक का नेतृत्व माथुरादास माथुर कर रहे थे।

- जागीरदार ने बैठक स्थल (मोतीलाल चौधरी का घर) पर हमला किया, जिसमें 12-13 किसानों की हत्या कर दी गई।

6. बूंदी किसान आंदोलन, 1922–1943

- अन्य नाम: इसे ‘बरड़ किसान आंदोलन’ भी कहा जाता है।

- कारण:

- अत्यधिक कर (25 प्रकार)

- उच्च दर का लगान।

- लग-भग और बेगार प्रथा।

- व्यापक भ्रष्टाचार।

- डाबी कांड (2 अप्रैल 1923):

- डाबी में एक सभा के दौरान नानक जी भील झंडा फहरा रहे थे।

- पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के आदेश पर गोलीबारी हुई, जिसमें नानक जी भील की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

- नेतृत्व

- 1926 में पंडित नाथूराम शर्मा ने नेतृत्व संभाला।

- बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया।

- समाप्ति: आंदोलन 1943 में समाप्त हुआ।

7. शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन

- सीकर किसान विद्रोह, 1922

- कारण: ठाकर कल्याण सिंह ने लगान को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया।

- परिणाम: किसानों ने इसका विरोध करने के लिए आंदोलन किया।

- कटराथल महिला सभा, 1934

- तिथि: 25 अप्रैल 1934।

- विवरण: लगभग 1000 महिलाएं किशोरी देवी के नेतृत्व में एकत्रित हुईं।

- कारण: सियोट के ठाकर द्वारा महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार का विरोध।

- जयसिंहपुरा कांड, 1934

- तिथि: 21 जून 1934।

- विवरण: दूदलोद के ठाकर के भाई ईश्वर सिंह ने जाट किसानों पर गोली चलाई।

- परिणाम: ईश्वर सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें जेल हुई।

- कुंदन गांव कांड, 1934

- कारण: सीकर ठिकाने में बढ़ते अत्याचारों के चलते जयपुर सरकार ने अंग्रेज अधिकारी डब्ल्यू. टी. वेब को नियुक्त किया।

- परिणाम:

- 23 अगस्त 1934 को किसानों और ठिकाने के बीच समझौता हुआ।

- सीकरवाटी जाट पंचायत को मान्यता दी गई।

- समझौते के उल्लंघन पर आंदोलन फिर शुरू हुआ।

- कुंडन गांव में एक सभा के दौरान वेब ने गोलीबारी कराई, जिसमें कई लोग मारे गए।

- यह कांड ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी चर्चा का विषय बना।

- समाप्ति: शेखावाटी किसान आंदोलन 1946 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ।

8. बीकानेर किसान आंदोलन, 1946

- इसे ‘दूधवा खारा किसान आंदोलन’ भी कहा जाता है।

- शुरुआत: चूरू जिले के दूधवा खारा और बीकानेर राज्य के कांगड़ा गांव के किसानों ने जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।

- नेतृत्व: कुंभाराम आर्य, वैद्य मुघाराम, रघुवर दयाल गोयल, हनुमान सिंह बुडानिया।

कांगड़ा काण्ड

खरीफ फसल नष्ट होने पर कर में रियायत की माँग करने पर 35 किसान बीकानेर शासक शार्दुल सिंह से मिलने हेतु बीकानेर रवाना हुए, लेकिन इन्हें बंधक बनाकर सांमत द्वारा मारपीट की गई।

रायसिंह नगर काण्ड

30 जून 1946 को रायसिंह नगर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य लोक परिषद् का अधिवेशन आयोजित हुआ। 1 जुलाई 1946 को कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गए झूलुस पर गोलियां चला दी गईं, जिसमें बीरबल सिंह नामक कार्यकर्ता शहीद हो गए। बीरबल सिंह की स्मृति में 6 जुलाई, 1946 को किसान दिवस और 17 जुलाई, 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया।

राजस्थान में जनजातीय आंदोलन

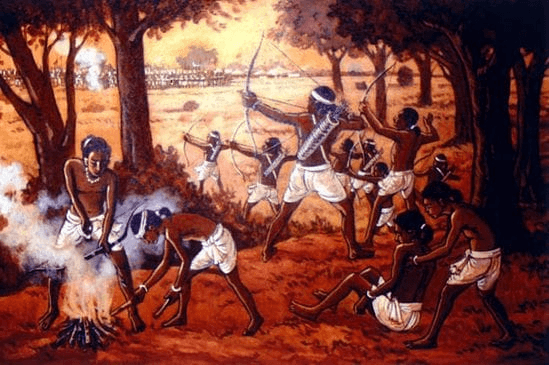

भील आंदोलन

प्रारंभिक भील आंदोलन:

भील राजस्थान में राजशाही सामंतवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने वाले पहले समुदाय थे। मुख्य रूप से मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही में रहने वाले भीलों को 1818 से पहले जंगल के अधिकार प्राप्त थे। हालांकि, इन राज्यों और ब्रिटिश के बीच हुए समझौतों ने उनकी स्वायत्तता को बाधित किया, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह किया।

कारण:

- स्वायत्तता की हानि:

1818 की संधि के बाद मेवाड़ का आंतरिक प्रशासन ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल जेम्स टॉड के अधीन आ गया, जिसने भीलों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और यह असंतोष और विद्रोह का कारण बना। - कर अधिकारों का उन्मूलन:

भीलों के बोलाई कर (हाईवे टैक्स) और सुरक्षा कर वसूलने के अधिकार समाप्त कर दिए गए। अफीम और तंबाकू की खेती पर कर बढ़ा दिया गया। - मेवाड़ भील कॉर्प्स (1841) का गठन:

ब्रिटिश ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेवाड़ भील कॉर्प्स (MBC) का गठन किया, जिसका उपयोग भीलों की स्वायत्तता को दबाने और नई नीतियों को लागू करने के लिए किया गया, जिससे समुदाय में नाराजगी बढ़ी। - 1857 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन:

ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश नियंत्रण में जाने के बाद हुए सुधारों ने भीलों के पारंपरिक अधिकारों को और अधिक सीमित कर दिया, जिससे उनका असंतोष बढ़ गया। - सांस्कृतिक मान्यताओं पर आक्रमण:

ब्रिटिश ने जादू-टोने (डाकन) जैसी प्रथाओं को हतोत्साहित किया, जिसे भील अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप मानते थे। - जनगणना अभियान (1881):

मेवाड़ में जनगणना अभियान शुरू होने से भीलों की शिकायतें बढ़ गईं, क्योंकि उन्होंने इसे नियंत्रण के एक और रूप के रूप में देखा। - सामाजिक और आर्थिक कारण:

पारंपरिक अधिकारों की हानि, प्रशासनिक परिवर्तन और सांस्कृतिक हस्तक्षेप के संयोजन ने ब्रिटिश और स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह के लिए अनुकूल वातावरण बनाया।

घटनाएँ:

- मार्च 1881 में पदोना गांव के गमेती को भूमि विवाद में बुलाया गया, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। जब बल प्रयोग किया गया, तो भीलों ने सिपाही को मार डाला। बाद में गमेती को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

- इसके परिणामस्वरूप भीलों ने बारापाल पुलिस थाने पर हमला किया, थानेदार को मार डाला, और दुकानों व पुलिस थानों में आग लगा दी।

- इसके बाद यह पास के क्षेत्रों जैसे टीड़ी और कोटड़ा तक फैल गया, जिससे यह एक व्यापक विद्रोह में बदल गया।

परिणाम:

- घने जंगलों के कारण ब्रिटिश और राज्य बल भीलों को काबू करने में असफल रहे।

- महाराणा द्वारा श्यामलदासजी को वार्ता हेतु भेजा परंतु बातचीत विफल रही, लेकिन ब्रिटिश प्रतिनिधि कर्नल वॉल्टर ने अंततः ऋषभदेव में शांति स्थापित की और भीलों को जंगल के अधिकार और करों पर कुछ रियायतें दीं।

भगत आंदोलन या गोविंद गिरी द्वारा संचालित भील आंदोलन:

प्रारंभिक भील आंदोलन नई व्यवस्था के खिलाफ स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रियाएं थीं। इसके जवाब में ब्रिटिश ने भीलों को कुछ रियायतें दीं और भील क्षेत्रों में सुदृढ़ सैन्य और नागरिक नियंत्रण स्थापित किया। इन उपायों ने मेवाड़ राज्य में भीलों को लंबे समय तक शांत रखा।

गोविंद गिरी:

- गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया गांव में हुआ था। वे एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे और उन्होंने आदिवासियों (भीलों) के “नैतिक चरित्र, आदतों और धार्मिक प्रथाओं को सुधारने” में अपना योगदान दिया।

- 1883 में, उन्होंने भीलों को एकजुट करने के लिए सम्प सभा की स्थापना की एवं भीलों के बीच एक सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक और धार्मिक उपदेशों के माध्यम से भीलों के ‘नैतिक और भौतिक जीवन को ऊपर उठाने’ का प्रयास किया।

- गोविंद गिरी की शिक्षाओं ने भीलों को जागरूक किया और यह सामाजिक धार्मिक आंदोलन भीलों के राजनीतिक-आर्थिक विद्रोह में परिणत हुआ, जिसे भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है।

मानगढ़ हत्याकांड:

- गोविंद गिरी ने दमनकारी शासन को उखाड़ फेंकने और एक भील राज्य की स्थापना का नेतृत्व किया।

- अप्रैल 1913 में, उन्हें डूंगरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया लेकिन राज्य छोड़ने की सलाह के साथ रिहा कर दिया। इसे नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और बांसवाड़ा-सुनथ सीमा पर मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए।

- इससे चिंतित होकर आस-पास की रियासतों ने भीलों को दबाने के लिए ब्रिटिश मदद मांगी।

- 17 नवंबर 1913 को, ब्रिटिश बलों ने मानगढ़ पर हमला किया। भीलों की बहादुरी के बावजूद, उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा।

- गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर मौत की सजा सुनाई गई (बाद में उम्रकैद में बदली गई) और 7 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया।

गोविंद गिरी के योगदान

- सम्प सभा की स्थापना (1883): भीलों में नैतिकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने पर केंद्रित।

- सामाजिक सुधार: अंधविश्वास, शराब पीने, चोरी और लूटपाट का विरोध किया; शिक्षा के लिए स्कूल खोले।

- भगत आंदोलन: भीलों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की, जिससे संगठित प्रतिरोध का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- स्वदेशी का समर्थन: स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और अनावश्यक करों के भुगतान का विरोध किया।

- शोषण के खिलाफ प्रतिरोध: जबरन मजदूरी और उच्च राजस्व मांगों के खिलाफ भीलों को संगठित किया।

- भील राज्य की मांग: भीलों के सशक्तिकरण के लिए एक अलग भील राज्य का विचार प्रस्तावित किया।

एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन (मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में):

- पृष्ठभूमि: गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ जनजातीय आंदोलन केवल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सुंथ, रामपुर और ईडर राज्यों तक ही सीमित रहा। उदयपुर, सिरोही और बूंदी राज्यों के अधिकांश भील इस आंदोलन से दूर रहे। ब्रिटिश सेना ने गोविंद गिरी के आंदोलन को दबा दिया, लेकिन इसका प्रभाव गुजरात, मध्य भारत और राजस्थान के भीलों पर पड़ा।

मोतीलाल तेजावत – जनजातियों के मसीहा/भीलों के बावजी:

- मोतीलाल तेजावत, जोधपुर राज्य के झाड़ोल (उदयपुर राज्य) के कोल्हारी गांव के ओसवाल बनिया थे। उन्होंने जागीरदार से विवाद के कारण कमदार की नौकरी छोड़ दी और मसालों के व्यापारी बन गए। भीलों के साथ उनके संपर्क और उनकी समस्याओं ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया।

- उन्होंने एकी (एकता) आंदोलन शुरू किया, जो राज्यों और जागीरदारों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में था।

- विजय सिंह पथिक और अन्य नेताओं के साथ सहयोग किया। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा लेकर 1921 में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में ‘कर नहीं ‘ और ‘असहयोग आंदोलन’ शुरू किया।

- भीलों की ओर से प्रस्तुत उनकी मांगें (मेवाड़ की पुकार) लागू न होने पर विरोध बढ़ा।

मेवाड़ की पुकार

मोतीलाल तेजावत ने भीलों और शोषित वर्गों की ओर से मेवाड़ के महाराणा को 21 मांगों की सूची प्रस्तुत की थी। इन मांगों का उद्देश्य जागीरदारों और राजकीय अधिकारियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ उनकी शिकायतों का समाधान करना था। महाराणा ने 21 में से 18 मांगों को स्वीकार कर लिया, किंतु वन अधिकार, बेगार प्रथा और जंगली सूअरों के शिकार से संबंधित मांगों पर सहमति नहीं दी।

- तेजावत ने घर-घर जाकर अभियान चलाए और भील समाज में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया।

- उन्हें भीलों के उत्थान के लिए मसीहा के रूप में सम्मानित किया गया।

भोमट भील आंदोलन:

- भोमट क्षेत्र, जो भीलों से घनी आबादी वाला था, उदयपुर राज्य के विभिन्न जागीरों और खालसा भूमि का हिस्सा था।

- भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों ने भोमट को एक प्रशासनिक इकाई बनाया, जिसका नेतृत्व मेजर रैंक के सैन्य अधिकारी के पास था और मुख्यालय कोटड़ा और खेरवाड़ा में स्थापित किया।

- मोतीलाल तेजावत ने अपनी गतिविधियां भोमट क्षेत्र तक बढ़ाईं और भीलों को शोषण के खिलाफ खड़ा किया।

- भीलों ने भूमि राजस्व, कर और बेगार देना बंद कर दिया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गई।

- 1922 में उदयपुर राज्य और ब्रिटिश अधिकारियों ने दबाव में रियायतें घोषित कीं, लेकिन कार्यान्वयन में विवादों के कारण आंदोलन लंबा चला।

- 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के साथ भील आंदोलन समाप्त हुआ।

निष्कर्ष:

- मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, लेकिन यह तुलनात्मक रूप से अधिक क्रांतिकारी था।

- यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन सका और इसे राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित नहीं किया जा सका, लेकिन इसने राष्ट्रीय उद्देश्य को मजबूत किया।

- इस आंदोलन ने अज्ञानी आदिवासियों को उनकी प्राचीन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया।

- इन आंदोलनों ने राजस्थान की सामंती व्यवस्था पर गंभीर प्रहार किया और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

- इसने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव तैयार की और जब विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो जागरूक आदिवासी इन संगठनों से जुड़े।

मीणा आंदोलन

- भारत सरकार ने 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया, जिसे 1930 में जयपुर राज्य ने “जयपुर राज्य आपराधिक पेशा अधिनियम” के रूप में लागू किया।

- इन कानूनों के तहत मीणा जनजाति के सदस्यों को अपने नाम निकटतम पुलिस स्टेशन में पंजीकृत करना तथा सभी स्त्री-पुरुषों को रोजाना थाने पर उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया।

- इस कानून का विरोध करने के लिए 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई।

- 1944 में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक आम सम्मेलन हुआ, जिसमें जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया।

- 28 अक्टूबर 1946 को बागवास में आयोजित एक सम्मेलन में 26,000 मीणाओं ने चौकीदार के पद से इस्तीफा दे दिया।

- अंततः स्वतंत्रता के बाद 1952 में मीणाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए गए।

- जहाजपुर परगने में मीणा विद्रोह – न्यू राजस्व व्यवस्था के कारण 1851 ई. में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने में मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए महाराणा स्वरुप सिंह ने रघुनाथ सिंह मेहता को जहाजपुर का हाकिम नियुक्त किया, जिन्होंने मीणाओं से अवैध वसूली करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यह आंदोलन उग्र हो गया। 1860 ई. में चंदन सिंह के नेतृत्व में एक सेना को जहाजपुर भेजा गया, जिसने दमनकारी नीति का प्रयोग करते हुए मीणाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।

मेर आंदोलन

- 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुपरिन्टेन्डेन्ट एफ. विल्डर ने मेरों के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत मेरों ने लूट-पाट न करने की सहमति दी। हालांकि, अंग्रेजों द्वारा मेरों के क्षेत्र में चौकियों और थानों की स्थापना की गई, जिससे मेरों में असंतोष फैल गया।

- 1820 में मेरों ने इन चौकियों और थानों को हटाने के प्रयास में विद्रोह करना शुरू किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की तीन बटालियन और मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया।

- इस संघर्ष में भारी जन-धन की हानि हुई, और अंततः जनवरी 1821 तक विद्रोह का पूरी तरह दमन कर दिया गया।

FAQ (Previous year questions)

उपलब्धियाँ:

नेतृत्व और जन-संगठन – विजय सिंह पथिक एवं राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने “कर नहीं दो आंदोलन” की शुरुआत की, जिससे जन-जागरूकता व्यापक रूप से फैली।

समर्थन और एकजुटता – इस आंदोलन को राजस्थान सेवा संघ तथा ढ़ाकर समुदाय का समर्थन प्राप्त था, जिससे किसानों को एकजुट करने में सफलता मिली।

सुधार – 1923 के समझौते से महत्वपूर्ण सुधार हुए:

बेज़ारी (जबर्दस्ती श्रम) की समाप्ति

लाटा-कुंटा (शारीरिक दंड) की समाप्ति

भू-राजस्व का निपटारा एवं कर प्रणाली का मानकीकरण

यह मेवाड़ का पहला किसान समझौता था और राजस्थान के कृषक प्रतिरोध के इतिहास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ।

सीमाएँ:

दमन – राज्य की हिंसा, विशेष रूप से गोविंदपुरा गोलीकांड (1923) जिसमें रूपाजी एवं किप्राजी शहीद हुए (तरुण राजस्थान: 11 मारे गए, 100+ घायल), आंदोलन को कुचलने का प्रयास था।

ट्रेंच आयोग में सामंती पक्षपात – आयोग ने सामंतवादी हितों का पक्ष लिया, जिससे सुधारों की प्रभावशीलता सीमित रही।

आंतरिक विभाजन – आंदोलन में एकता और दीर्घकालिक रणनीति का अभाव था, जिससे इसकी प्रभावशीलता में कमी आई।

सामंतवाद की स्थिरता – सुधारों के बावजूद, सामंती ढांचे में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ।

निष्कर्ष: इन सीमाओं के बावजूद, बेगूं आंदोलन ने राजस्थान में किसान जागरूकता और संगठन की नींव रखी। यह ग्रामीण प्रतिरोध का प्रतीक बना रहा और भविष्य में कृषि न्याय हेतु होने वाले संघर्षों का अग्रदूत सिद्ध हुआ।

जागीर क्षेत्र वे क्षेत्रों होते थे जहाँ राजा या सामंतों को भूमि पर शासन और राजस्व वसूली का अधिकार मिलता था, और ये क्षेत्र सामंती शोषण के केंद्र होते थे।

अत्यधिक करों का बोझ:

बिजोलिया: 84 प्रकार के कर, जैसे लाटा-कुंता,चँवरी, तलवार बँधाई कर, किसानों पर भारी पड़ते थे।

बेगू: 53 तरह के कर, उच्च भूमि राजस्व, लग-बाग और बेगार ने किसानों को त्रस्त किया।

जागीरदारों का शोषण:

जागीरदारों की विलासिता भरी जीवनशैली और किसानों से जबरन श्रम व अनुचित व्यवहार ने असंतोष को बढ़ावा दिया।

भूमि से बेदखली:

कर न चुका पाने पर किसानों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाता था, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई।

जंगली सूअरों से फसल नुकसान (अलवर):

जंगली सूअरों द्वारा फसलों को नष्ट करने की समस्या थी, और उन्हें मारने पर पाबंदी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाईं।

कर वसूली में अत्याचार:

कर संग्रहण के दौरान जागीरदारों और अधिकारियों का क्रूर व्यवहार किसानों के लिए असहनीय था।

नेतृत्व का उदय:

विजय सिंह पाठक, माणिक्यलाल वर्मा और मोहम्मद अली जैसे नेताओं ने किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और विद्रोह को संगठित रूप दिया।

मोतीलाल तेजावत ने भीलों और शोषित वर्गों की ओर से मेवाड़ के महाराणा को 21 मांगों की सूची प्रस्तुत की थी।

इन मांगों का उद्देश्य जागीरदारों और राजकीय अधिकारियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ उनकी शिकायतों का समाधान करना था।

महाराणा ने 21 में से 18 मांगों को स्वीकार कर लिया, किंतु वन अधिकार, बेगार प्रथा और जंगली सूअरों के शिकार से संबंधित मांगों पर सहमति नहीं दी।