राजस्थान की लोककला राजस्थान इतिहास & संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपनी रंगीन परंपराओं और जीवंत अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। लोकगीत, लोकनृत्य, चित्रकला और शिल्पकला के माध्यम से यह प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को सजीव रखती है। राजस्थानी लोक कला को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है:

- दीवार और ज़मीनी पेंटिंग: देवरा, पथवारी, सांझी, मांडव आदि।

- कपड़ा पेंटिंग: पाट, पिछवाई, फड़ आदि

- कागज पर चित्रकारी: पाने

- लकड़ी पर बनाई गई पेंटिंग: कावड़

- मानव शरीर पर चित्रकारी: मेहंदी, गोदाना

राजस्थानी चित्रकला

राजस्थान में चित्रकला की समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें समय-समय पर विभिन्न शैलियों का विकास हुआ। चित्रकला कागज, कपड़े, मंदिरों की दीवारों और हवेलियों जैसी विविध सतहों पर बनाई गई। राजस्थान में चित्रकला के प्रारंभिक प्रमाण आदिम शैल चित्रों के रूप में अलनिया, दारा (कोटा), बैराठ (जयपुर), दर-बरहना (भरतपुर), चंबल, कालीसिंध घाटियों, माउंट आबू और अरावली पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं।

राजस्थानी चित्रकला का उद्भव लगभग 1500 ईस्वी में मेदपाट (मेवाड़) में हुआ, जो अजन्ता शैली से प्रभावित थी। प्रारंभ में, यह चित्रकला जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैलियों से प्रभावित थी, लेकिन बाद में इस पर मुगल शैली का अधिक प्रभाव दिखाई देने लगा। चित्रकला के उपलब्ध प्रारंभिक उदाहरणों में औध निर्युक्ति वृत्ति और दस वैकालिक सूत्र चूर्णी (1060 ईस्वी) शामिल हैं।

विद्वान और परिभाषाएँ:

- राजपूत कला: मिस्टर ब्राउन, स्मिथ, जी. ए. ग्रेयरसन, जी. थॉमस।

- राजपूत शैली: आनंद कुमार स्वामी (1916)।

- हिंदू शैली: एच.सी. मेहता, नरसिराव।

- राजस्थानी शैली: रामकृष्ण दास, कर्नल जेम्स टॉड, जी.एस. ओझा।

राजस्थानी चित्रकला का विकास:

- 12वीं शताब्दी: जैन शैली, जिसे राय कृष्णदास ने अपभ्रंश शैली भी कहा।

- 15वीं शताब्दी: एक स्वतंत्र कला रूप के रूप में उद्भव।

- 18वीं शताब्दी: राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग।

- मेवाड़: राजस्थानी चित्रकला का जन्मस्थान।

मुख्य विशेषताएँ:

- विषयवस्तु और विशेषताएँ:

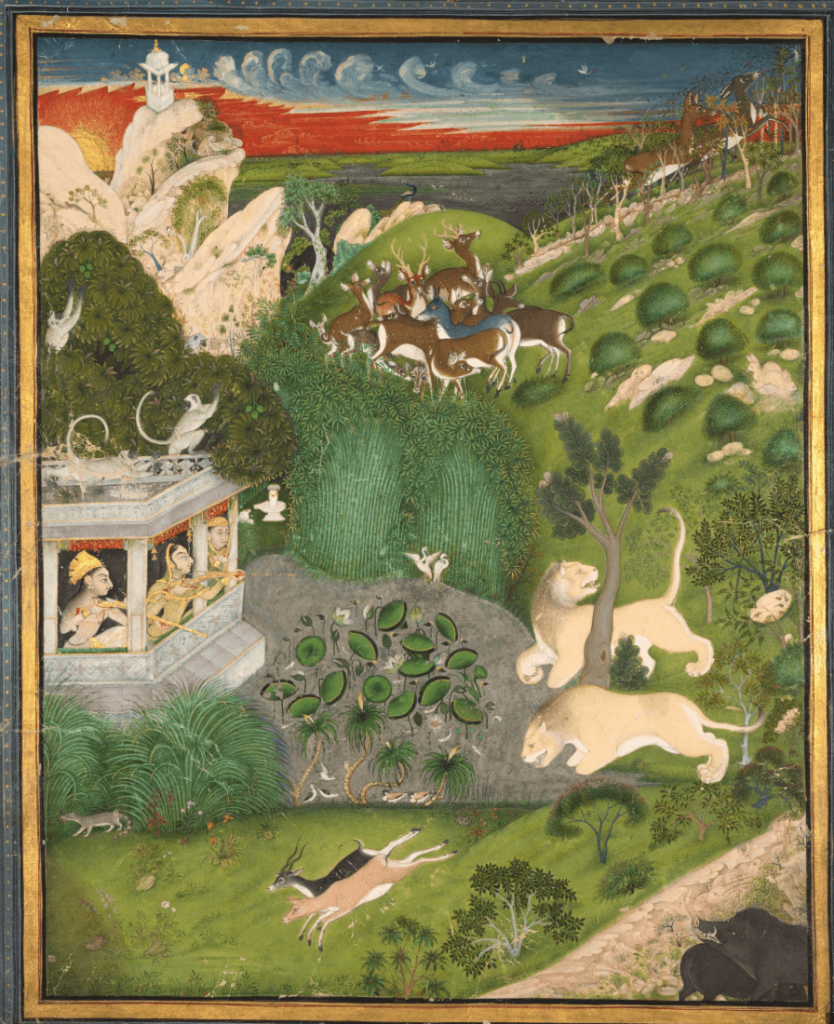

- प्रकृति का सजीव चित्रण और गहरे व प्रमुख रंगों का प्रयोग।

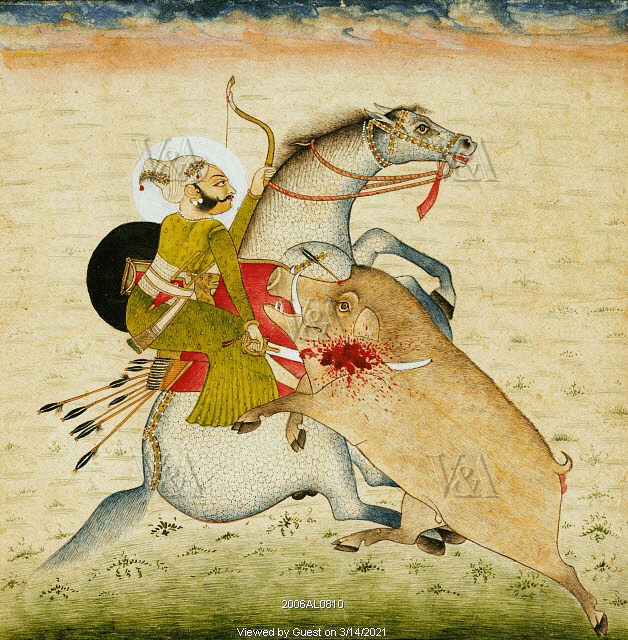

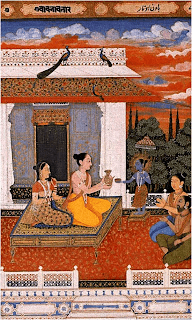

- सामान्य विषय: देवी-देवताओं का चित्रण, शिकार दृश्य, रागमाला, बारहमासा, और सामाजिक जीवन।

- मुगल प्रभाव:

- पारदर्शी वस्त्रों का उपयोग और विषय-वस्तु का विस्तृत विवरण।

- लोक और सांस्कृतिक जीवन:

- भक्ति और श्रृंगार पर आधारित जीवन का समृद्ध चित्रण।

- दृश्यता:

- महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों की दीवारों पर चित्र।

- सौंदर्य पहचान:

- प्राकृतिक और नारी सौंदर्य का जीवंत चित्रण, जो इसे विशिष्ट पहचान देता है।

- संरक्षण:

- शासकों, राजकुमारों और जागीरदारों द्वारा संरक्षण।

- ऋतुओं और उनके मानव जीवन पर प्रभाव का श्रृंगारिक चित्रण।

तकनीक और सामग्री

- मिनिएचर पेंटिंग्स: हस्तनिर्मित कागज पर बनाई जाती हैं, जिनमें रंग खनिज, सब्जियों और कीमती पत्थरों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं।

- भित्ति चित्र (Murals): दीवारों पर गीले पलस्तर की तकनीक जैसे अला गिल्ला और मोरा काशी का उपयोग करके बनाए जाते हैं।

- मणिकुट्टिम: इसमें मोतियों और लाख का प्रयोग किया जाता है।

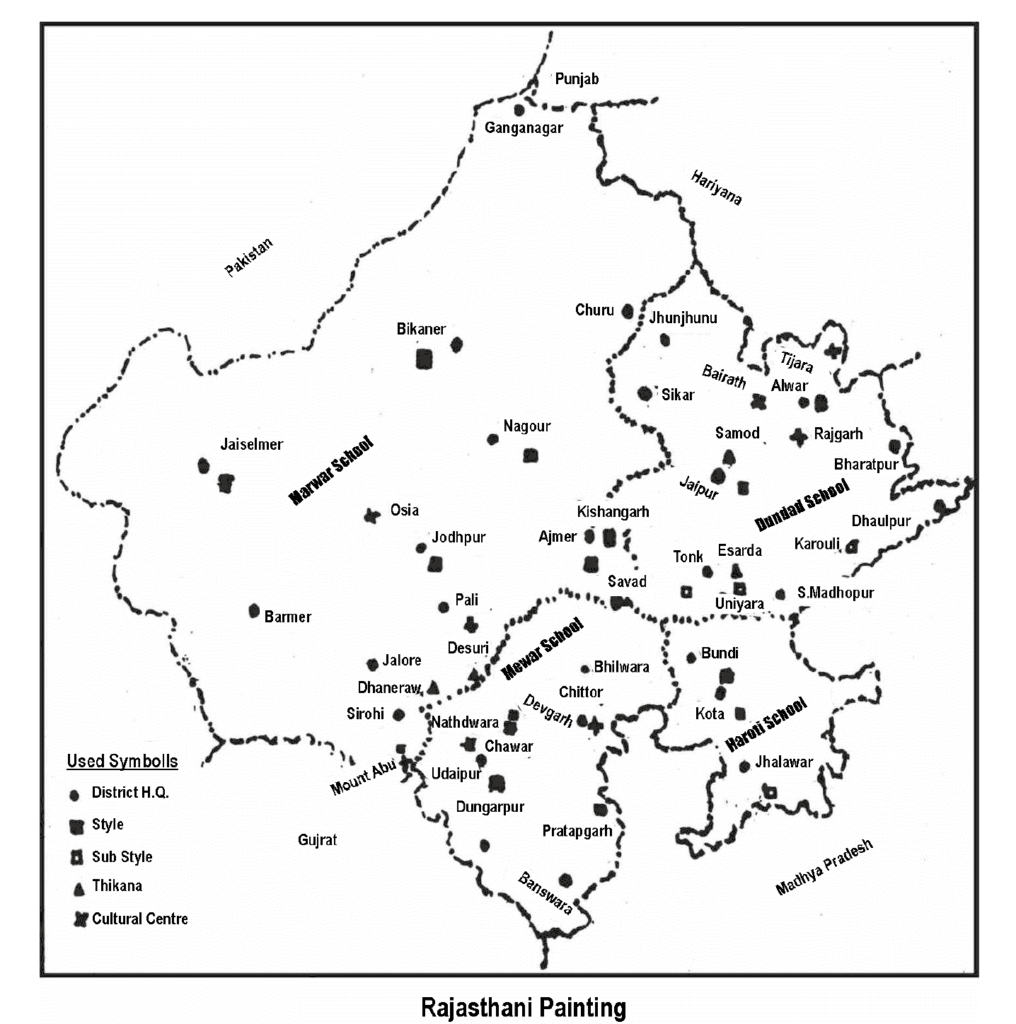

राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर चार उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- मेवाड़ शैली:

- चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, और बनेरा, बागोर, बेगूं व केलवा जैसे ठिकानों की कला।

- मारवाड़ शैली:

- जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, और घाणेराव, रियां, भीनाय व जुनीयां ठिकानों की कला।

- हाड़ौती शैली:

- बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली।

- ढूंढाड़ शैली:

- आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली, और झिलाई, ईसारदा, शाहपुरा व सामोद जैसे ठिकानों की कला।.

मेवाड़ शैली:

- राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक और मौलिक शैली मेवाड़ शैली में देखी जा सकती है।

- प्रारंभिक काल: शुरुआत पोथी ग्रंथों के चित्रण के साथ हुई, जैसे – श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी (1260 ई.) जो तेजसिंह के शासनकाल में रचित है।

- स्वर्णिम काल: महाराणा कुम्भा के शासनकाल में कला अपने शिखर पर पहुँची।

- महत्त्वपूर्ण कृतियाँ:

- उदयसिंह के शासनकाल (1535-1572) में पारिजात अवतरण (भागवत पुराण)।

- महाराणा प्रताप के चावंड राजधानी के समय (1592) में ढोला-मारू।

- बाद के विकास:

- महाराणा अमरसिंह प्रथम के शासनकाल में रागमाला।

- महाराणा जगतसिंह प्रथम के शासनकाल में साहबदीन और मनोहर जैसे चित्रकारों द्वारा रचनाएँ (लघु चित्रकला का स्वर्ण काल)।

- मुख्य विषय: रसिकप्रिया, गीतगोविंद, भागवत पुराण, और रामायण।

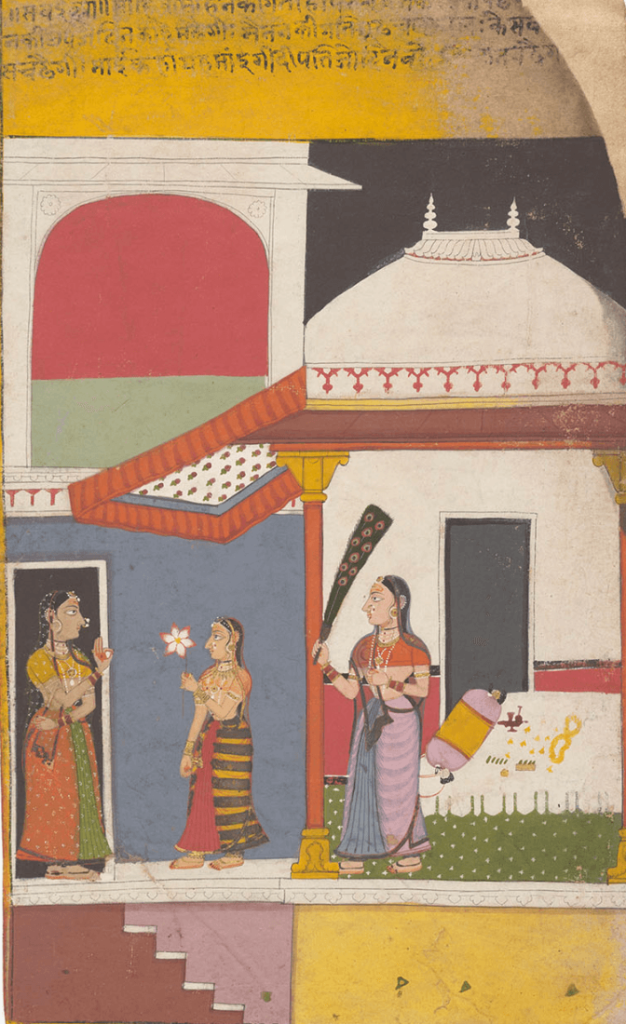

उदयपुर शैली/चावंड शैली

- यह शैली महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड राजधानी बनने के समय समृद्ध हुई।

- महाराणा जगतसिंह प्रथम (1628-1652) के शासनकाल को इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है।

- मुख्य विषय:

- रसिकप्रिया, गीतगोविंद, भागवत पुराण, और रामायण।

- प्रमुख चित्रकार: साहबदीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा, कमलचंद, भिखमचंद।

- महाराणा जगतसिंह ने उदयपुर महल में ‘चित्रों की ओवरी’ (चित्रों की कार्यशाला) नामक चित्रशाला स्थापित की।

- महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय के शासनकाल में गीतगोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा की व्यंग्य कथाएँ, और कलीला-दमन (पंचतंत्र) जैसे विषयों पर चित्र बनाए गए।

- विशेषताएँ:

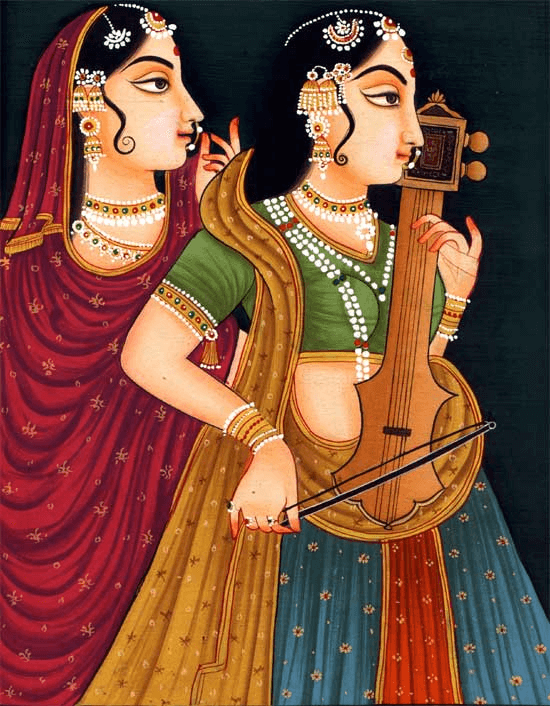

- पुरुष आकृतियाँ: मजबूत शरीर, मूंछें, बड़ी आँखें, खुले होंठ, छोटा गला, कम कद, उदयपुरी पगड़ी और लंबा हेडड्रेस।

- महिला आकृतियाँ: सादगी, मछली के आकार की आँखें, सीधी नाक, दोहरी ठुड्डी, कम कद, लुगड़ी-घाघरा पहनना, पारंपरिक राजस्थानी आभूषणों से सजी।

- प्रकृति: प्राकृतिक परिवेश का संतुलित और सौंदर्यपूर्ण चित्रण।

- रंग: लाल और पीले रंगों का प्रभुत्व।

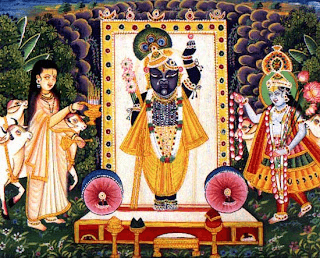

नाथद्वारा शैली

- यह मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख चरण है, जो उदयपुर और ब्रज शैली का सम्मिश्रण है।

- पिछवई चित्रकला:

- बड़े कपड़ों पर बनी चित्रकला, जिसे श्रीनाथजी की मूर्ति के पीछे सजावट के लिए लटकाया जाता था।

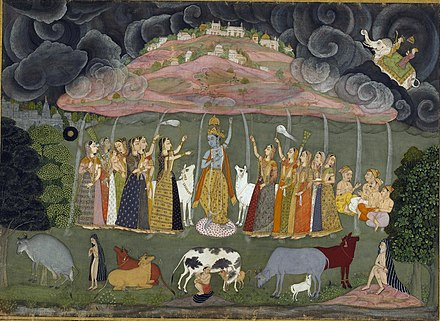

- इन चित्रों में कृष्ण कथाओं को दर्शाया गया है, जिनमें यशोदा, नंद, गोपियां, और वल्लभ संप्रदाय के संत दिखाए जाते हैं।

- रंग: हरे और पीले रंगों का अधिक उपयोग।

- प्रमुख चित्रकार: बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुरभुज, रामलिंग, चंपालाल, तुलसीराम।

- महत्त्वपूर्ण महिला चित्रकार: कमला और इलायची।

- विशेषताएँ:

- मुख्य विषय: श्रीनाथजी केंद्रीय चित्र, गायों के झुंड, आकाश में देवताओं का चित्रण, और पृष्ठभूमि में केले के पेड़।

- पृष्ठभूमि: घनी हरियाली और आकाशीय चित्रण।

देवगढ़ शैली

- स्थापना: देवगढ़ ठिकाना 1680 ई. में महाराणा जयसिंह के शासनकाल में द्वारिकादास चुंडावत द्वारा स्थापित किया गया।

- विशेषता: यह मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैली का मिश्रण है।

- प्रकाश में लाने वाले विद्वान: डॉ. श्रीधर अंधारे।

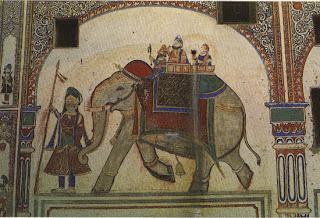

- भित्ति चित्र: ‘अजरा की औवरी’ और ‘मोती महल’ जैसी संरचनाओं में इस शैली के भित्ति चित्र मौजूद हैं।

- प्रमुख चित्रकार: बगता, कँवला, हरचंद नंगा, चौखा, बैजनाथ।

- विशेषताएँ:

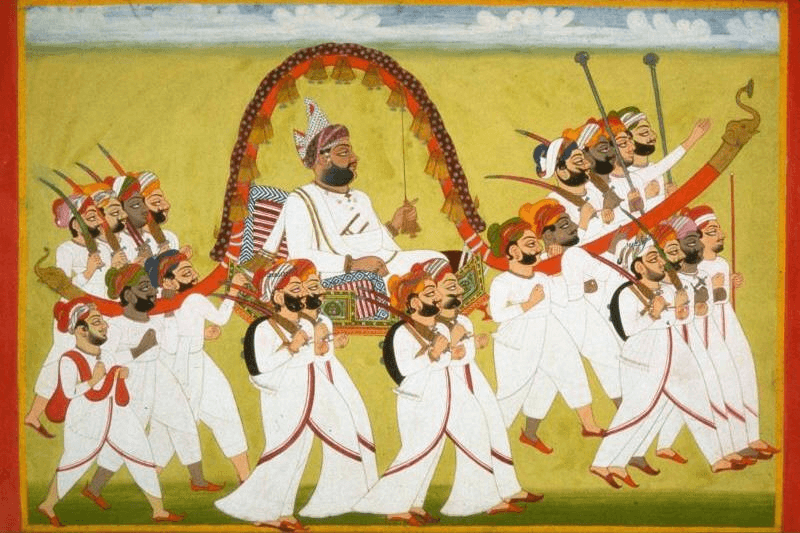

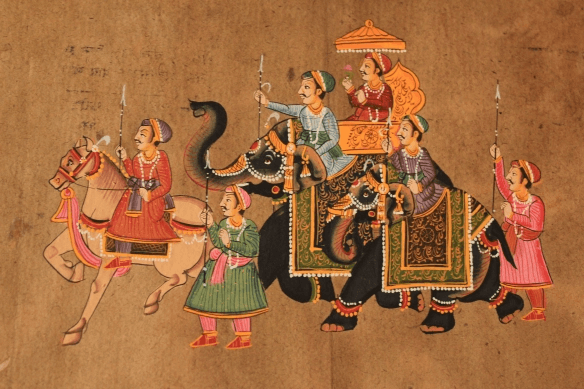

- विषय: प्राकृतिक परिदृश्य, शिकार दृश्य, शाही जुलूस, और हरम जीवन।

- संमिश्रण शैली: तीन प्रमुख क्षेत्रीय शैलियों का संतुलित सम्मिश्रण।

- प्राकृतिक चित्रण: हरियाली और दृश्यों का जटिल चित्रण।

मारवाड़ शैली :

- इस शैली के प्रारंभिक अवशेष प्रतिहार काल के औद निर्युक्ति वृत्ति में मिलते हैं।

- तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी के कलाकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिन्होंने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली की स्थापना की।

- यह शैली मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर में विकसित हुई।

- चित्रों में प्रायः मारवाड़ी साहित्य की प्रेम कथाएँ जैसे धोला-मारू, मूमल-महेंद्र, रूपमती-बाज बहादुर दर्शाई गई हैं।

जोधपुर शैली

- महाराजा मालदेव: उन्होंने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। प्रारंभिक रचनाएँ चोखेलाव महल और उत्तराध्ययन सूत्र में मिलती हैं।

- 1610 ई.: भागवत की एक पांडुलिपि मेवाड़ और मारवाड़ शैलियों के संयोजन में बनी।

- 1623 ई.: वीरजी ने पाली के नायक विट्ठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई।

- महाराजा जसवंत सिंह का काल: कृष्ण कथाओं और मुगल कला से प्रभावित।

- महाराजा मानसिंह: नाथ संप्रदाय कला के संरक्षक; दाना भाटी, शिवदास, शंकरदास, माधोदास जैसे प्रमुख चित्रकार इस काल में सक्रिय थे।

- मुख्य चित्रकार: अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, रामसिंह भाटी, शिवदास।

विशेषताएँ:

- विषय: धोला-मारू, मूमल-महेंद्र, और रूपमती-बाज बहादुर की प्रेम कथाएँ।

- आकृतियाँ:

- पुरुष: लंबे, मजबूत, घुंघराले मूंछों वाले, ऊँची पगड़ी, राजसी गहनों व वस्त्रों में सजे।

- स्त्रियाँ: लाल झालर वाली ओढ़नी और लहंगा।

- अनूठी विशेषताएँ: बादामी आकार की आँखें, ऊँची पगड़ी, लाल और पीले रंगों का प्रभुत्व, प्राकृतिक परिवेश।

बीकानेर शैली

- प्रारंभ: 10वीं शताब्दी में, जब राव रायसिंह ने मुगल कलाकारों जैसे उस्ताद अली रजा और हमीद रुकनुद्दीन को बुलाया।

- योगदानकर्ता: माथेरन परिवार (जैन और राजस्थानी शैली) और उस्ता परिवार (मुगल शैली; ऊंट की खाल पर सोने की पेंटिंग)।

- स्वर्ण युग: अनूप सिंह के शासनकाल में; रामलाल, अली राजा और हसन जैसे चित्रकारों ने हिंदू विषयों और संस्कृत ग्रंथों को चित्रित किया।

- मुख्य चित्रकार:

- उस्ताद अली रजा, उस्ताद हमीद रुकनुद्दीन, रामलाल, अली राजा और हसन।

विशेषताएँ:

- मुगल और स्थानीय राजस्थानी तत्वों का संयोजन।

- आकृतियाँ:

- स्त्रियाँ: पतली, नाजुक, नीले, लाल और बैंगनी रंगों में चित्रित।

- पुरुष: शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की ऊँची पगड़ियाँ।

- अनूठी छवियाँ: बारिश के बादलों के नीचे सारस-युगल, दरबार के दृश्य, फव्वारे।

किशनगढ़ शैली

- स्थापना: 1609 ई. में राजा किशन सिंह द्वारा।

- भक्ति परंपरा के वल्लभ संप्रदाय को अपनाया।

- स्वर्ण युग: राजा सावंत सिंह (1748-1764 ई.) का शासनकाल। सावंत सिंह ‘नगरिदास’ नाम से प्रसिद्ध थे और स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे।

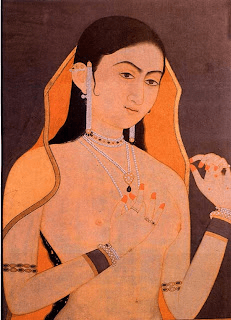

- प्रमुख चित्रकार: मोरध्वज निहालचंद, जिन्होंने ‘बणी-ठणी’ (नगरिदास की प्रेयसी) को चित्रित कर किशनगढ़ शैली को शिखर पर पहुँचाया।

- बणी-ठणी को एरिक डिकिंसन ने “भारत की मोनालिसा” कहा। 1973 में, भारत सरकार ने बणी-ठणी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया।

- ‘चाँदनी रात की संगीत गोष्ठी’ किशनगढ़ शैली की दूसरी प्रसिद्ध पेंटिंग, अमरचंद द्वारा बनाई गई।

मुख्य चित्रकार:

- नानकराम, सीताराम, सुरध्वज, मूलराज, मोरध्वज निहालचंद, बदनसिंह, रामनाथ, सवाईराम और लालड़ीदास।

विशेषताएँ:

- चेहरे: नुकीली नाक, घुमावदार ठुड्डी, आधी बंद आँखें, लहराते बाल।

- विषय: कृष्ण-राधा की लीलाएँ, विशाल परिदृश्य, प्रेमपूर्ण चंद्र रात्रियाँ।

- रंग: सफेद, गुलाबी, धूसर, सिंदूरी।

अजमेर शैली

- संलयन: सामंतवादी और लोक संस्कृति का मिश्रण।

- प्रमुख ठिकाने: भिनाय, सावर, मसूदा, जुनीया।

- प्रसिद्ध चित्रकार: चंद, तैयब, रामसिंह भाटी, जलजी, नारायण और माधोजी।

- विशेष कृति: चंद द्वारा राजा पाबूजी का चित्र (1698 ई.)।

नागौर शैली

- मारवाड़ शैली से प्रभावित एक उपश्रेणी।

- विशेषताएँ:

- काष्ठ दरवाजों और किले की दीवारों पर भित्ति चित्र।

- वृद्धावस्था को दर्शाने वाले विषय, मद्धम रंग और पारदर्शी वस्त्रों का उपयोग।

जैसलमेर शैली

- विकास: महारावल हरराज, अखैसिंह और मूलराज के शासनकाल में।

- विशेषता: जैसलमेर की कला पूर्णतः स्थानीय रही, मुगल या जोधपुर शैली से अप्रभावित।

- मुख्य चित्र: मूमल, जो क्षेत्र की विशिष्ट शैली को दर्शाता है।

घाणेराव शैली

- घाणेराव, जोधपुर के दक्षिण में स्थित एक ठिकाना।

- मुख्य चित्रकार: नारायण, छज्जू, और कृपाराम।

हाड़ौती शैली :

- यह शैली बूँदी, कोटा, और झालावाड़ क्षेत्रों में प्रचलित है। इसका नामकरण हाड़ा वंश (चौहान राजवंश की एक शाखा) के नाम पर हुआ है।

बूँदी शैली :

- प्रारंभिक प्रभाव:

- प्रारंभ में, इस शैली पर मेवाड़ स्कूल का प्रभाव था।

- राव सूरजन सिंह के शासनकाल में यह मुगल शैली से प्रभावित हुई।

- स्वर्ण काल:

- राव शत्रुशाल (छत्रसाल) के शासनकाल में यह शैली फली-फूली। उन्होंने प्रसिद्ध रंगमहल भित्ति चित्र बनवाए।

- राव उम्मेद सिंह ने ‘चित्रशाला’ का निर्माण कराया, जिसे ‘भित्ति चित्रों का स्वर्ग’ कहा जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

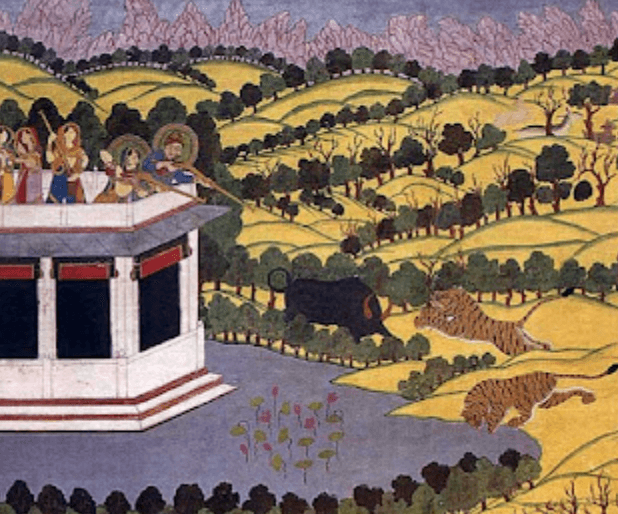

- प्रकृति का चित्रण: पेड़-पौधे, बहुरंगी बादल, झीलें, पहाड़, जंगली जानवर, पक्षी, मोर, बंदर और रंग-बिरंगे फूल।

- विषयवस्तु :

- रागमाला, बारहमासा, भागवत पुराण, रसिकप्रिया मिनिएचर, कृष्णलीला।

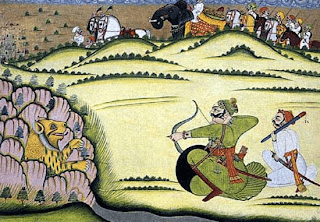

- दरबार दृश्य, शिकार दृश्य, उत्सव और हाथी लड़ाई।

- प्रसिद्ध चित्र: ‘उम्मेद सिंह का जंगली सूअर का शिकार’ (1750 ई.)।

- नारी चित्रण:

- मुख्य रंग: गुलाबी, लाल और हरा।

- प्रमुख चित्रकार: सुर्जन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधुराम।

- मुख्य रंग: गुलाबी, लाल और हरा।

- प्रमुख चित्रकार: सुर्जन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधुराम।

कोटा शैली :

स्थापना:

- इस शैली की शुरुआत महाराव राम सिंह (1661-1705 ई.) के शासनकाल में हुई।

- उम्मेद सिंह के शासनकाल में इसने शिखर प्राप्त किया।

मुख्य विशेषताएँ:

- शिकार दृश्य: रंगीन और नाटकीय, जिनमें रानियों और स्त्रियों को शिकार करते दिखाया गया।

- नारी चित्रण: चमकीले गाल, लंबे बाल, पतले होठ, और पतली कमर।

- पुरुष चित्रण: मांसल शरीर, चौड़े कंधे, मूंछें और आभूषणयुक्त परिधान।

- रंग: हल्का हरा, पीला और नीला।

प्रमुख चित्रकार: रघुनाथ, गोविंदराम, दालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद।

बूंदी और कोटा चित्रकला शैली में अंतर

| विशेषता | बूँदी शैली | कोटा शैली |

| शुरुआत का काल | राव सुर्जन सिंह के शासनकाल में | राव राम सिंह के शासनकाल में |

| स्वर्ण काल | राव छत्रसाल का शासन | महाराजा उम्मेद सिंह का शासनकाल |

| चित्रों का स्वभाव | कोमल, काव्यात्मक, प्रकृति-केंद्रित | साहसिक, नाटकीय, और भव्य |

| प्रभाव | मेवाड़ शैली का गहरा प्रभाव | मेवाड़, मुगल, और दक्कनी शैली का मिश्रण |

| विषयवस्तु | बारहमासा, रागमाला, राधा-कृष्ण लीला | शिकार दृश्य, युद्ध, राजसी भव्यता |

| रंग पैलेट | हल्के और पेस्टल रंग; वनस्पतियों का सूक्ष्म चित्रण | चमकीले और समृद्ध रंग; बोल्ड स्ट्रोक्स |

| विशेष विशेषताएँ | वर्षा और जंगलों का हरियाली सहित चित्रण | बाघ, जंगली जानवर, और शिकार दृश्य |

| प्रमुख पात्र | राधा-कृष्ण, नायक-नायिका, संत | राजा, योद्धा, और शिकारी |

| प्रमुख चित्रकार | सूरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधुराम | रघुनाथ, गोविंदराम, दालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद |

झालावाड़ शैली :

- विषयवस्तु: महलों की भित्ति चित्रकारी में श्रीनाथजी, राधा-कृष्ण लीला, रामलीला, और राजसी भव्यता।

ढूँढाड़ शैली :

आमेर शैली

- शुरुआत: मान सिंह प्रथम के शासनकाल में।

- महत्वपूर्ण कृति: यशोधरा चरित्र (1591 ईस्वी), प्रारंभिक आमेर शैली का प्रमुख ग्रंथ।

- मुगल प्रभाव: रज़्मनामा (1588 ईस्वी) की चित्रित प्रति आमेर के सुरतखाना में तैयार हुई, जिसमें 169 बड़े चित्र शामिल हैं।

- मिर्ज़ा राजा जय सिंह का काल : रानी चंद्रावती के लिए रसिकप्रिया और कृष्ण रुक्मणि री वेली के चित्रित संस्करण तैयार किए गए।

जयपुर शैली

- जयपुर शैली आमेर शैली के क्रमिक विस्तार का परिणाम है।

- सवाई जय सिंह-I:

- ’36 कारखाने’ स्थापित किए, जिनमें एक ‘सुरतखाना’ था।

- सवाई ईश्वर सिंह:

- सुरतखाना को आमेर से जयपुर स्थानांतरित किया।

- साहिबराम ने सवाई ईश्वर सिंह का जीवन-आकार का चित्र बनाया।

- सवाई माधो सिंह-I:

- ‘मणिकुट्टम शैली’ को प्रोत्साहन दिया, जिसमें चित्रों में रंग भरने की बजाय मोती, लाख, और लकड़ी के मनकों से सजावट की जाती थी।

- सवाई प्रताप सिंह (स्वर्णकाल):

- 50 से अधिक कलाकार सुरतखाना में कार्यरत थे।

- रामसेवक, हुक्मा, चिमना, लक्ष्मण, और सालीग्राम प्रमुख कलाकार थे।

- विशेष योगदान:

- जीवन-आकार के चित्र और भित्ति चित्रों की परंपरा।

- अला-गिल्ला या मोरा-कसी भित्ति चित्र विधि: चूने के गीले पलस्तर पर पानी में घुले रंगों से चित्रण।

अलवर शैली

- शुरुआत: राव राजा प्रताप सिंह के अधीन (1775 ईस्वी), जयपुर शैली से प्रभावित।

- स्वर्णकाल: महाराजा विनय सिंह का शासन, जिन्हें अकबर की तरह कला प्रेमी माना जाता है।

- गुलिस्तां की चित्रित प्रति का निर्माण।

- प्रमुख कलाकार: शिवकुमार, बलदेव, रामगोपाल, रामसहाय नेपलिया, नंदराम, सालिग्राम, चोटेलाल।

मुख्य विशेषताएँ:

- ईरानी, मुगल और राजस्थानी शैलियों का सम्मिश्रण।

- थीम: प्रेम, नाथों और फकीरों के साथ संवाद, गुलिस्तां के चित्र, वेश्याओं के चित्रण।

- महत्वपूर्ण विशेषता: हाथी-दांत महत्वपूर्ण विशेषता: हाथी-दांत की ब्लेड्स पर महीन चित्रकारी।

ऊनियारा शैली

- शुरुआत: नारुका वंश के संरक्षण में।

- संरक्षक: राव राजा सरदार सिंह।

- थीम: राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान।

- प्रमुख कलाकार: धीमा, मीरबक्शा, काशी, रामलखन, भीम।

शेखावाटी भित्ति चित्र

- प्रभाव: जयपुर शैली की दीवार चित्रकारी का सर्वाधिक प्रभाव।

- मुख्य क्षेत्र: नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ।

- थीम: हाथी, घोड़े, घरेलू जीवन (दही मथना, गाय दुहना), पौराणिक कथाएँ, रागमाला, देवता-दानव, संत, और कामुक दृश्य।

- रंग: खैर, नीला और गुलाबी।

- राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के रूप में प्रसिद्ध।

राजस्थान की ललित कलाऐं

थापे

- थापे दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्रों का एक रूप है।

- राजस्थान में इसे हल्दी, गेरू, मेहंदी और कुमकुम से बनाया जाता है।

- यह दरवाजे के दोनों ओर देवी-देवताओं को आमंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं।

- यह कला राजस्थान में प्रचलित है।

बादले

- जोधपुर में पानी पीने के लिए उपयोग होने वाले धातु के बर्तनों पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है।

- इन्हें “बादले” कहा जाता है।

- इन बर्तनों पर सुंदर डिज़ाइन और रंग दिए जाते हैं।

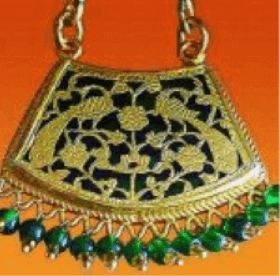

थेवा कला

- थेवा कला में कांच पर सोने का महीन चित्रण किया जाता है।

- इसमें बेल्जियम के रंगीन कांच का उपयोग होता है।

- आकर्षक बनाने के लिए अलग-अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है।

- यह कला राजस्थान के यह कला राजस्थान के प्रतापगढ़ तक सीमित है।

मांडना कला

- मांडना दीवारों और फर्श पर की जाने वाली जनजातीय चित्रकला है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती है।

- यह ‘मंडन’ शब्द से ली गई है, जिसका मतलब सजावट और सौंदर्यीकरण है।

- इसमें त्रिकोण, वर्ग, और वृत्त जैसी सरल ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग घरों को सजाने के लिए किया जाता है।

- जनजातीय मान्यताओं में, इसे बुरी शक्तियों को दूर करने और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।

- इसमें सफेद खड़िया या चॉक और गेरू (लाल मिट्टी) का उपयोग होता है।

- डिज़ाइन में गणेश, मोर, कार्यरत महिलाएं, बाघ, पुष्प आकृतियां आदि बनाए जाते हैं।motifs, etc

फड़

- फड़ एक चित्रित पट्ट है, जिसमें स्थानीय देवताओं और वीर नायकों की महाकाव्य कहानियों को दर्शाया जाता है।

- भोपे (स्थानीय पुजारी) इन पट्ट को अपने कंधों पर लेकर गांव-गांव प्रदर्शन के लिए जाते हैं।

- यह देवता का चलता-फिरता मंदिर होता है और पूजा का वस्त्र माना जाता है।

- सबसे प्रसिद्ध और बड़ी फड़ – देव नारायणजी और पाबूजी की कहानियों को दर्शाती हैं।

- शाहपुरा (भीलवाड़ा की तहसील) फड़ कला के लिए प्रसिद्ध है।

- 2006 में श्री लाल जोशी को फड़ कला में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

पाने

- देवी-देवताओं के चित्र जो कागज पर बनाए जाते हैं, उन्हें “पाने” कहा जाता है।

- इन्हें राजस्थान में त्योहारों और शुभ अवसरों पर स्थापित किया जाता है।

- इन्हें साधारण कागज पर पोस्टर रंगों से बनाया जाता है।

काष्ठ कला – कावड़

- मंदिर के आकार की लकड़ी की एक कलाकृति होती है, जिसमें कई दरवाजे होते हैं।

- दरवाजों पर चित्र बने होते हैं, जो कहानी सुनाने के दौरान एक-एक कर खोले जाते हैं।

- सभी दरवाजे खुलने पर राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां दिखाई देती हैं।

- इसे लाल रंग से रंगा जाता है और काले रंग से पौराणिक कथाएं चित्रित की जाती हैं।

- चित्तौड़ के बस्सी गांव में कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है।

- प्रसिद्ध कलाकार – मांगीलाल मिस्त्री, सत्यनारायण सुथार

बेवाण

- लकड़ी का एक मंदिर, जो सामने से खुला और तीन तरफ से बंद होता है।

साँझी

- इसे चंद्र मास के कृष्ण पक्ष (बद्ध पक्ष) में बनाया जाता है।

- कुंवारी लड़कियां सफेदी की गई दीवारों पर गोबर से आकृतियां बनाती हैं।

- इन आकृतियों को माता पार्वती मानकर अच्छे वर और घर की कामना करती हैं।

गोदना (टैटू कला)

- एक तीखे औजार से त्वचा पर छेद कर उसमें काला रंग भरकर स्थायी निशान बनाया जाता है।

- यह परंपरागत शारीरिक सजावट का तरीका है।

- इसे अहीर, गुवारी, गुर्जर, रेबारी, सांसी, भांभी, कसाई, बंजारा, खटीक और कालबेलिया जातियों की महिलाएं अधिक करवाती हैं।

कोठियाँ

- ग्रामीण क्षेत्रों में कोठियाँ भंडारण के लिए बनाई जाती हैं।

- ये मिट्टी से बनी होती हैं और इनमें जालियाँ (वेंटिलेटर), अलंकरण क्रेनेल (कंगूरे), देवताओं, देवियों, जानवरों, पत्तियों और मंडनाओं की चित्रकला से सजाया जाता है।

कठपुतली

- राजस्थान का एक प्राचीन और प्रसिद्ध थिएटर रूप है।

- कठपुतलियाँ लकड़ी से बनाई जाती हैं और डोरी से नियंत्रित की जाती हैं।

- कठपुतली या डोरी वाली कठपुतली राजस्थान का कला और मनोरंजन की दुनिया में योगदान है।

- पारंपरिक रूप से इसमें सिंहासन बत्तिसी, पृथ्वीराज-संयोगिता जैसे रोमांस और अमर सिंह राठौड़ की वीरता से संबंधित गाथाएँ प्रदर्शित की जाती हैं।

- 1965 में बुखारेस्ट, रोमेनिया में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव में भारतीय लोक कला मंडल के कठपुतली कलाकारों ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया था

वील

- पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में यह आमतौर पर घरों में पाया जाता है।

- यह बांस और मिट्टी को घोड़े की गोबर से मिलाकर बनाई जाती है।

- इसमें विभिन्न आकारों के कई शेल्फ और कक्ष होते हैं।

- इसे सुंदर बनाने के लिए छोटी-छोटी अलकोव (गवाक्ष), जाली (जालियाँ) और क्रेनेल (कंगूरे) बनाई जाती हैं, जिनमें छोटे शीशे के टुकड़े लगे होते हैं।

- यह शोपीस और शोकेस दोनों के रूप में इस्तेमाल होती है।

FAQ (Previous year questions)

2016 special exam)

समानताएँ:

धार्मिक विषय-वस्तु: दोनों शैलियों में मुख्य रूप से कृष्ण लीला और रागमाला चित्रों पर ध्यान दिया गया।

बूंदी: भागवत पुराण और रसिकप्रिया जैसे ग्रंथों को चित्रित किया।

किशनगढ़: कृष्ण-राधा की लीलाओं पर विशेष बल।

चटकीले रंगों का प्रयोग: दोनों शैलियों में जीवंत रंगों का उपयोग हुआ।

बूंदी: गुलाबी, लाल और हरे रंगों का प्रभुत्व।

किशनगढ़: सफेद, गुलाबी, धूसर (ग्रे), और सिंदूरी रंगों का उपयोग।

प्रकृति का अंकन: दोनों में प्रकृति को सुंदरता से दर्शाया गया, जैसे फूल, पक्षी, पशु और प्राकृतिक दृश्य।

किशनगढ़ में चाँदनी रात के दृश्य और हंसों को विशेष रूप से चित्रित किया गया।

अंतर:

विशेषता

बूंदी शैली

किशनगढ़ शैली

संरक्षण

राव शत्रुशाल और राव उम्मेद सिंह द्वारा संरक्षित

राजा सावंत सिंह और शाही परिवार द्वारा संरक्षित

प्रभाव

प्रारंभ में मेवाड़ शैली, बाद में मुगल प्रभाव

भक्ति परंपरा और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव

भित्ति चित्र

चित्रशाला में भित्ति चित्र मौजूद

भित्ति चित्रों का विशेष उल्लेख नहीं

महिला चेहरों की विशेषता

लंबे चेहरे, तिरछी भौहें, कमल जैसे नेत्र

गोल चेहरे, पीछे हटा माथा, भरे हुए गाल

प्रसिद्ध चित्रकार

सूरजन, अहमद अली, रामलाल

मोरध्वज निहालचंद, नानकराम, सीताराम

यह उदयपुर और ब्रज शैली का सम्मिश्रण है।

विशेषता – इन चित्रों में कृष्ण लीलाओं को दर्शाया गया है, जिनमें यशोदा, नंद, गोपियां, और वल्लभ संप्रदाय के संत दिखाए जाते हैं।

रंग: हरे और पीले रंगों का अधिक उपयोग।

पृष्ठभूमि: घनी हरियाली, केले के पेड़ और आकाशीय चित्रण।

पिछवाई चित्रकलाएँ इस शैली की पहचान थीं।

सवाई जय सिंह द्वितीय (1688–1743), जयपुर के दूरदर्शी शासक, ने कला और साहित्य में अमूल्य योगदान दिया।

कला का संवर्धन: ‘सुरतखाना’ चित्रकला विभाग की स्थापना की, जिसने कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया और कारीगरों के लिए रोजगार सृजित किया, जिससे जयपुर का सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध हुआ।

साहित्यिक योगदान: 1701 में “जय सिंह कारिका” की रचना की, जो ज्योतिष और खगोल विज्ञान पर उनके विद्वत्तापूर्ण कार्य को दर्शाती है, जिसने बौद्धिक विमर्श में योगदान दिया।

विद्वानों का संरक्षण: पंडित रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ, केवलब्राम, नयन चंद्र मुखर्जी और मुहम्मद मेहरी जैसे प्रख्यात विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे उनके दरबार में बौद्धिक वातावरण जीवंत रहा।

वास्तुशिल्प कला: 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की, जिसे विद्याधर भट्टाचार्य ने शिल्प शास्त्र के आधार पर डिजाइन किया, जिसमें मुगल और राजपूत वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। उल्लेखनीय संरचनाओं में सिटी पैलेस (चंद्र महल सहित), जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला और प्रसिद्ध जल महल शामिल हैं।

धार्मिक और सांस्कृतिक कला: भगवान कल्कि की मूर्ति का निर्माण करवाया और गोविंद देव जी मंदिर, मथुरा, गोवर्धन और सिरह दियोरी बाजार में कल्कि मंदिर जैसे मंदिरों का निर्माण किया, जो हिंदू सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

खगोलीय विरासत: 1728 में जंतर मंतर (जयपुर वेधशाला) का निर्माण करवाया, जो वैज्ञानिक वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें कला, विज्ञान और संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है।