राजस्थान में विश्व धरोहर एवं पर्यटन के प्रमुख स्थल एवं वास्तुकला राजस्थान इतिहास & संस्कृति विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भव्य स्थापत्य कला और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को दर्शाता है। यह विषय राजस्थान के ऐतिहासिक किले, महल, मंदिरों और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की महत्ता को समझने में सहायक है।

राजस्थान की वास्तुकला इसकी भौगोलिक विविधता और ऐतिहासिक आवश्यकताओं को दर्शाती है। ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों रक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए पहाड़ी किलों का निर्माण हुआ, जबकि मैदानों में बीकानेर जैसे गढ़ वाले शहरों का उदय हुआ, जिनमें गहरी खाइयां और ऊंची दीवारें अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं। किलों को सावधानीपूर्वक योजना के साथ बनाया गया, जहां ऊंचे क्षेत्रों पर शाही महल, निचले हिस्सों में जलाशय, और शेष स्थानों में मंदिर और आवास स्थित थे। यह उपयोगिता और शक्ति का मेल राजस्थान की वास्तुकला विरासत की उत्कृष्टता को दर्शाता है।

नगर नियोजन और वास्तुकला :

प्राचीन सभ्यताओं के समय नगर नियोजन :

- सरस्वती-दृष्टावती नदियों के किनारे बसी कालीबंगा और सौंथी की खुदाई में ईंटों के मकानों, सड़कों, कुओं और जल निकासी प्रणालियों के साथ उन्नत नियोजन के प्रमाण मिलते हैं, जो ऋग्वैदिक काल से पहले के हैं।

- दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के आहड़ और गिलुंड कृषि-औद्योगिक समाजों को दर्शाते हैं।

प्राक-ऐतिहासिक और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल :

- महाभारत में वर्णित पुष्कर, मरुधन्वा और विराट नगर जैसे सांस्कृतिक केंद्र प्रारंभिक नगरीय नियोजन को प्रदर्शित करते हैं।

- विराट नगर (अशोक काल) में एक शिलालेख और एक बौद्ध मठ पाया गया है।

- चित्तौड़ के पास माध्यमिका (नगरी) से प्राप्त साक्ष्यों से 3 ईसा पूर्व से 6 ईस्वी के बीच यहाँ शानदार शहर के फलने-फूलने के प्रमाण मिलते हैं।

- मेनाल, अमझेरा, डबोक और भरतपुर के आस-पास के इलाके गुप्त और गुप्तोत्तर काल के शहरी वैभव के साक्षी हैं। बावड़ी, पानी की टंकियाँ, मंदिर, सड़कें, नालियाँ और आवासीय इमारतों के पुरातात्विक अवशेष वास्तुकला की विकसित अवस्था की ओर इशारा करते हैं।

राजपूत युग (7वीं-13वीं शताब्दी) :

- किलों (जैसे, चित्तौड़, रणथंभौर) और धार्मिक प्रवृत्तियों को दर्शाने वाले मंदिरों का विकास।

- भीनमाल, मांडोर और आमेर जैसी राजधानी शहरों की योजना भीनमाल, मांडोर और आमेर जैसी राजधानी शहरों की योजना रक्षा और संसाधनों के लिए रणनीतिक रूप से बनाई गई।

बाद की राजधानियां और नगर :

- जयपुर: विद्याधर द्वारा नौ-ग्रिड योजना पर डिज़ाइन किया गया, जिसमें चौड़ी सड़कें, द्वार, और बाजार शामिल थे।

- जैसलमेर: 12वीं शताब्दी में स्थापित, व्यापार और पानी की उपलब्धता पर केंद्रित।

- बीकानेर: मैदानी क्षेत्र में बना, व्यवसायों के आधार पर विभाजित, जिसमें आर्थिक गतिविधियों के लिए हाट और बाजार शामिल थे।

- उदयपुर: सात झीलों से घिरा हुआ, व्यवसायों के आधार पर बस्तियों में विभाजित।

ग्राम वास्तुकला :

- पहाड़ी गांव (जैसे, केलवाड़ा) ढलानों पर बने, जबकि रेगिस्तानी गांव (जैसे, बीदासर) जलाशयों (सार) के आसपास केंद्रित थे।

- जनजातीय बस्तियां टीले या घने जंगलों में झोपड़ियों के समूहों के रूप में स्थित थीं।

राजस्थान की किला वास्तुकला

राजस्थान के किले सैन्य रणनीति और सौंदर्यपूर्ण भव्यता का अनूठा संगम हैं। ये किले न केवल आक्रमणों से रक्षा के लिए बनाए गए थे, बल्कि शासकों के निवास और प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राजस्थान की किला वास्तुकला के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

किला वास्तुकला का विकास :

- प्रारंभिक काल: किलों के भीतर मंदिर और जलाशयों पर ध्यान, जैसे तारागढ़ (अजमेर) और कुंभलगढ़।

- मध्यकाल: रक्षा के लिए पहाड़ियों पर किले, सिंचाई और कृषि के लिए व्यवस्था, जैसे अचलगढ़ और महाराणा कुंभा द्वारा पुनर्निर्मित चित्तौड़गढ़।

- मुगल प्रभाव: शांतिपूर्ण समय में मैदानों पर शहर के किलों का निर्माण, जैसे जयपुर, बीकानेर और भरतपुर।

किलों के प्रकार :

स्थान, वास्तुकला और उपयोगिता के आधार पर, किलों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किलों के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:

- औडुक दुर्ग: पानी से घिरा हुआ (उदाहरण: गागरोन किला)।

- गिरी दुर्ग: पहाड़ियों पर बना हुआ (उदाहरण: राजस्थान के अधिकांश किले)।

- धन्वन दुर्ग: रेगिस्तानों में स्थित (उदाहरण: जैसलमेर किला)।

- वन दुर्ग: जंगलों में स्थित (उदाहरण: सिवाना किला)।

- ऐरन दुर्ग: प्राकृतिक अवरोधों के कारण पहुंच से बाहर (उदाहरण: चित्तौड़ किला, जालौर किला)।

- पारिख दुर्ग: खाइयों से सुसज्जित किले (उदाहरण: भरतपुर, बीकानेर का जूनागढ़)।

- पारिध दुर्ग: बड़ी दीवारों से घिरे किले (उदाहरण: चित्तौड़, जैसलमेर)।

- सैन्य दुर्ग: सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए, रणनीतिक योजना के साथ (उदाहरण: चित्तौड़ किला)।

- सहाय दुर्ग: वीर, सहकारी समुदायों द्वारा बसे हुए किले।

किलों की मुख्य विशेषताएं :

- मजबूत प्राचीर: स्थानीय बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या ग्रेनाइट से निर्मित।

- पोल (द्वार): रक्षा के लिए कई द्वार, जैसे आमेर का गणेश पोल।

- बावड़ियां और जलाशय: लंबे समय तक घेराबंदी के लिए जल भंडारण प्रणाली।

- महल और मंदिर: किलों के भीतर समेकित संरचनाएं, जैसे चित्तौड़गढ़ में कुंभा महल।

- अभेद्य बुर्ज: किले के चारों ओर रणनीतिक रूप से बनाए गए टावर, जो रक्षा और सैनिकों को निगरानी के लिए ऊंचा स्थान प्रदान करते थे।

- रणनीतिक स्थिति: निगरानी और रक्षा के लिए ऊंचे स्थान, समतल दुर्ग के चारों और गहरी खाइयों का होना।

- गुप्त प्रवेश द्वार और सुरंग: छुपे हुए रास्ते, जिनका उपयोग हमलों या आपातकाल के दौरान गुप्त रूप से आने-जाने के लिए किया जाता था।

- शस्त्रागार: हथियार और गोला-बारूद के भंडारण के लिए बनाए गए क्षेत्र, जो लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होते थे।

- सैनिकों के लिए आवासीय क्षेत्र: किले के अंदर सेना के लिए अलग से बनाए गए आवासीय क्षेत्र, जो उस समय की सुव्यवस्थित शहरी योजना को दर्शाते हैं।

- सजावटी तत्व: द्वारों और खिड़कियों पर जटिल नक्काशी, भित्तिचित्र और जालियां।

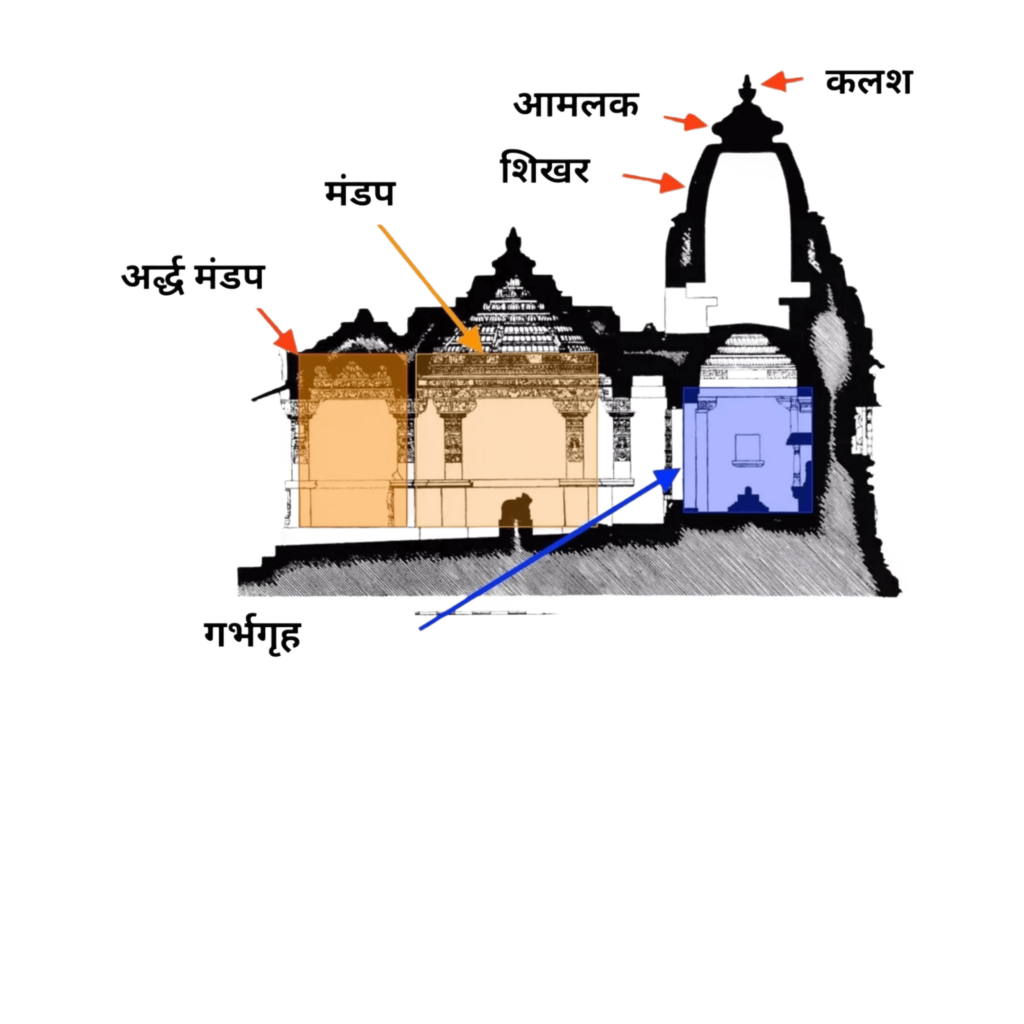

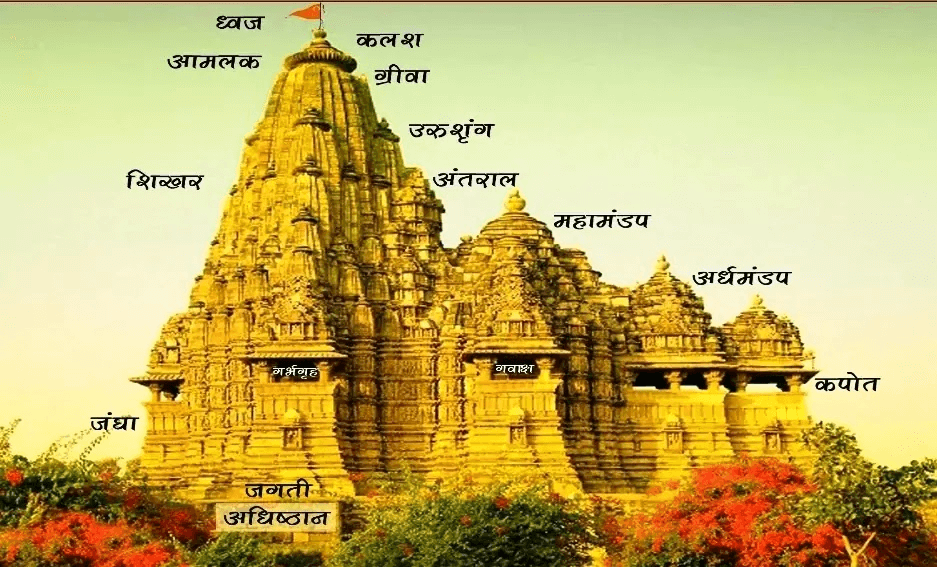

मंदिर वास्तुकला

मंदिर वास्तुकला हिंदुओं की मुख्य वास्तुकला शैली है। भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल (4ठी-6ठी शताब्दी ईस्वी) के दौरान प्रमुख रूप से शुरू हुआ। प्रारंभ में, मंदिर नाशवान सामग्रियों जैसे लकड़ी और ईंट से बनाए गए थे, बाद में वे टिकाऊ सामग्रियों जैसे पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित हुए। भारत में मंदिर वास्तुकला की तीन प्रमुख शैलियां हैं:

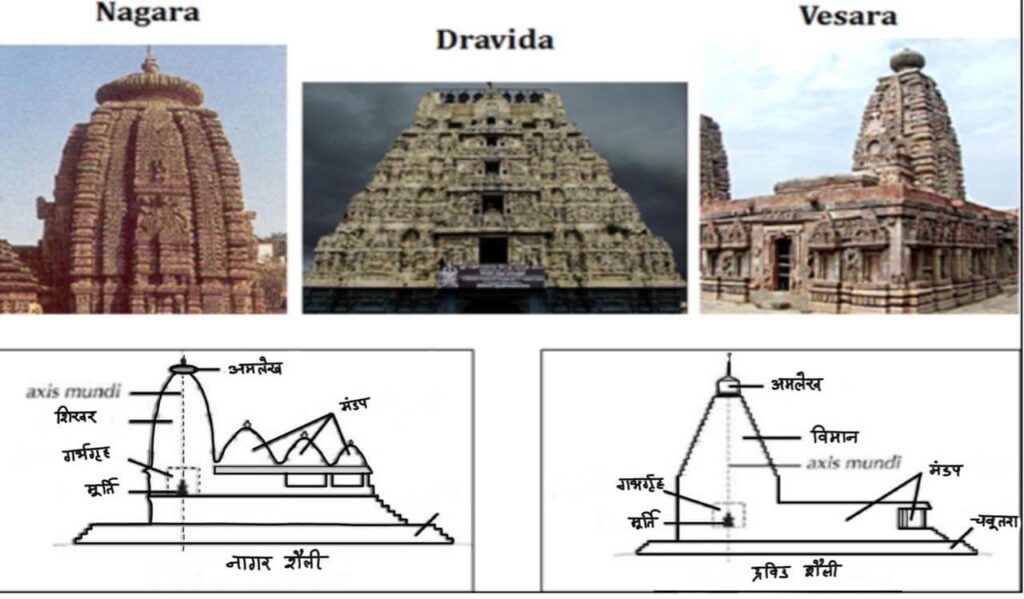

1. नागर शैली :

- क्षेत्र: हिमालय से विंध्याचल पर्वतमाला तक।

- विशेषताएं: वक्राकार शिखर (टावर), चौकोर गर्भगृह, और जटिल नक्काशी।

- उदाहरण: भितरगांव का विष्णु मंदिर, जिसे सबसे प्राचीन नागर शैली का मंदिर माना जाता है।

2. द्रविड़ शैली :

- क्षेत्र: कृष्णा नदी से कन्याकुमारी (केप कोमोरिन) तक।

- विशेषताएं: पिरामिड आकार के टावर, बड़े मंदिर परिसर, और जटिल मूर्तियां।

- उदाहरण:

- मीनाक्षी मंदिर, मदुरै।

- बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर।

3. वेसर शैली :

- क्षेत्र: विंध्याचल पर्वतमाला से कृष्णा नदी तक।

- विशेषताएं: नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण, सरल और कॉम्पैक्ट लेआउट।

- उदाहरण: लाडखान मंदिर, ऐहोल, जिसे सबसे प्राचीन वेसर शैली का मंदिर माना जाता है।

नागर और द्रविड़ शैलियों के बीच अंतर :

| पहलू | नागर शैली | द्रविड़ शैली |

| क्षेत्र | उत्तर भारत (हिमालय से विंध्याचल तक) | दक्षिण भारत (कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक) |

| शिखर (टावर) | वक्राकार या मधुमक्खी के छत्ते जैसा | पिरामिड आकार या स्तरीकृत |

| गर्भगृह का लेआउट | सामान्यतः चौकोर | चौकोर, बहु-घेरों के साथ |

| आधार (चबूतरा) | अपेक्षाकृत साधारण | ऊंचा और प्रमुख |

| मंदिर परिसर | छोटा, कॉम्पैक्ट | बड़ा, कई संरचनाओं के साथ |

| जल स्रोत | अनुपस्थित | उपस्थित |

| परिसर दीवार, गोपुरम | अनुपस्थित | उपस्थित, बड़े गोपुरम |

| उदाहरण | विष्णु मंदिर (भितरगांव), खजुराहो | मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर |

राजस्थान में मंदिर वास्तुकला :

राजस्थान में 7वीं सदी ईस्वी से मंदिर निर्माण के प्रमाण मिलने लगते हैं, हालांकि मंदिरों का निर्माण 7वीं सदी से पहले ही शुरू हो गया था। मंदिर वास्तुकला को निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है।

1. प्रारंभिक मंदिर

- विराटनगर (बैराठ), नगरी (चित्तौड़गढ़) और नोह (भरतपुर) में प्रारंभिक मंदिरों के प्रमाण मिले हैं।

- उदाहरण में एक गोल आकार का बौद्ध मंदिर, शुंगा काल की 8 फीट ऊँची यश की मूर्ति जो जाख बाबा के रूप में पूजा जाती है, चित्तौड़गढ़ और मध्यामिका में सांकरशन-वासुदेव की मूर्तियाँ शामिल हैं।

2. गुप्त काल के मंदिर (319-600 ईस्वी)

- आध्यात्मिक मंदिरों का विकास: मूर्तियाँ मंदिरों का अभिन्न हिस्सा बन गईं।

- प्रमुख उदाहरण:

- छोटीसादड़ी का भ्रामर माता मंदिर।

- चार-चौमा (कोटा) का शिव मंदिर।

- जीवित उदाहरण: मुगुंदरा का शिव मंदिर (कोटा)।

3. गुप्तरोत्तर काल के मंदिर (6वीं-7वीं शताबदी ईस्वी)

- इस काल के अधिकांश मंदिर नष्ट हो चुके हैं।

- पहला तिथि प्राप्त मंदिर: शीतलेश्वर महादेव मंदिर (झालरापाटन)।

- अन्य प्रमाण: केशव मंदिर के अवशेष (कांसुआ, कोटा)।

4. पूर्व मध्यकालीन मंदिर (700-1000 ईस्वी)

इस समय राजस्थान में कई मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों को मूर्तियों, राम और कृष्ण की कथाओं, और प्रतिदिन जीवन के दृश्यों से सजाया गया। सुंदर शिल्पकला, भव्य मेहराबें और स्तंभ इन्हें प्रभावशाली बनाते थे। गुर्जर वंश ने इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे गुर्जर-प्रतिहार या महामारू शैली कहा जाता है। इस शैली में मंदिरों का निर्माण मंडोर, सांभर, चित्तौड़ और जालौर के शासकों द्वारा किया गया था, जो मुख्य रूप से जोधपुर, नागौर, सीकर, चित्तौड़ और उदयपुर में पाए जाते हैं।

- महत्वपूर्ण मंदिर:

- हर्षद माता मंदिर (अभानेरी)।

- हर्षनाथ मंदिर (सीकर)।

- कालिका माता मंदिर (चित्तौड़गढ़ किला)।

- अंबिका माता मंदिर (जगत)।

- गोठ-मांगलोढ का दधी माता मंदिर।

गुर्जर-प्रतिहार शैली:

- इस वास्तुशैली का विकास 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। 9वीं शताब्दी तक यह शैली पर्याप्त रूप से विकसित हो गई, और 11वीं शताब्दी तक यह पूर्णतः परिपक्व हो चुकी थी।

- मूर्तियों, पौराणिक दृश्यों और राम- कृष्ण के जीवन की घटनाओं का चित्रण किया गया।

- इस शैली के मंदिर तक्षणकला एवं विस्तृत तोरण से अपनी अलग पहचान बनाते है।

इस शैली के विकास में मंडोर, सांभर और चित्तौड़ के शासकों का योगदान प्रमुख था।

- 8वीं शताब्दी के मंदिर : 8वीं शताब्दी के मंदिरों में ओसियां का जैन मंदिर, हरिहर मंदिर (पंचायतन शैली), सत्यनारायण वैष्णव मंदिर और सूर्य मंदिर शामिल हैं।

- 9वीं शताब्दी के मंदिर : प्रमुख मंदिरों में कामेश्वर मंदिर और रणछोड़ जी मंदिर शामिल हैं।

- 10वीं और 11वीं शताब्दी के मंदिर : 10वीं और 11वीं शताब्दी के बाद, गुर्जर प्रतिहार कला अपने चरम पर पहुँच गई और सोलंकी शैली का उदय हुआ। इस काल के प्रमुख मंदिरों में हर्षनाथ मंदिर (सीकर), नीलकंठ मंदिर (अलवर, त्रिकूट शैली), अंबिका मंदिर (जगत), सोमेश्वर महादेव मंदिर (किराडू, 1016 ईस्वी), सस-बाहू मंदिर (नगड़ा, 975 ईस्वी) शामिल हैं।

- गुर्जर प्रतिहार शैली में लगभग सभी देवी देवताओं (विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, जैन ) की एक ही प्रांगण में बनी मूर्तियाँ उस समय के धार्मिक समभाव तथा सौहार्द को दर्शाती है।

सोलंकी या मारू-गुर्जर शैली:

- 11वीं से 13 वीं शताब्दी के बीच सोलंकी या मारू-गुर्जर शैली के मंदिरों में अलंकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया और मूर्तियों पर कम।

- प्रमुख उदाहरण:

- समिद्धेश्वर मंदिर (चित्तौड़)।

- सूर्य मंदिर (मोढेरा)।

- सच्चियाय माता मंदिर (चंद्रावती)।

- जैन मंदिर।

| विशेषताएँ | विवरण |

| 1. ऊँचा आधार (पीठ) | आधार ऊँचा लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं। इसमें हाथी (गजथर),घोड़े (अश्वथर) और मानव (नरथर) की आकृतियाँ उकेरी जाती थीं। |

| 2. गर्भगृह और शिखर | गर्भगृह के किनारे (रथ) आगे की ओर निकलते होते थे, इनकी संख्याएँ ज्यादा होती थीं। शिखर बहुत जटिल और स्तरीय में विभाजित होता था। |

| 3. अलंकरण और मूर्तिकला | बाहरी दीवारों (जंघा) पर मूर्तियों और अलंकरण की भरमार पर मूर्तिकला की गुणवत्ता में गिरावट। |

| 4. वरांडा और छज्जे | बहुत विकसित और आगे निकला हुआ। |

| 5. स्तंभ और तोरण | पटले, गोलाई प्रदान और बेहद सजावट, प्रवेश द्वार के पास तोरण। |

| 6. द्वार | बहुत ही सजावटी होते थे, लेकिन प्रभावहीन। |

| 7. मंदिर और छतें | अक्सर दो या तीन मंजिला। |

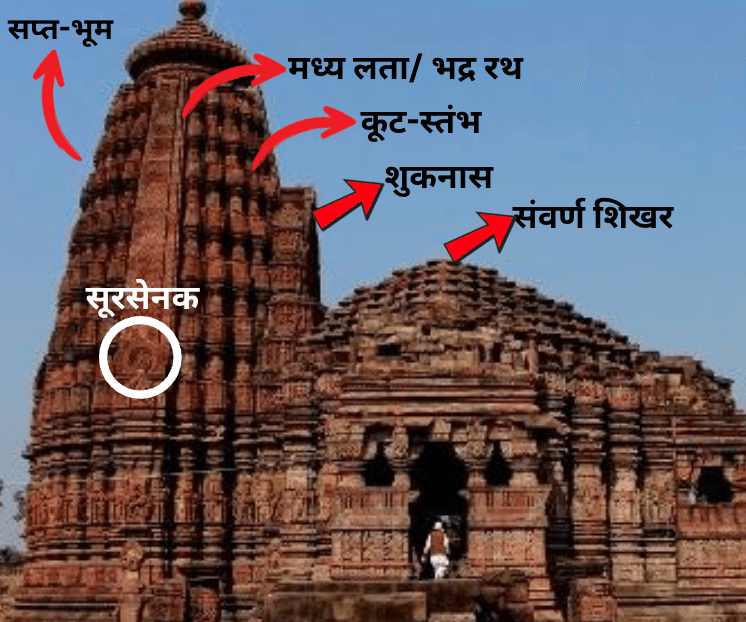

भूमिज शैली:

- यह नागर शैली की एक उपशैली है, जिसे मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में विकसित किया गया था।

- महाराष्ट्र में इसे हेमांडपंथी शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली में गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग नहीं होता है।

- मंदिरों की विशेषताएँ :

- भूमि शैली के मंदिर सामान्यतः निरंधर (बिना परिक्रमा पथ के) होते हैं।

- इनका प्लान ताराकार या आयताकार होता है

- बेस, मंडप और स्तंभों पर जटिल नक्काशी और भव्य सजावट होती है।

- इनमें अंतराल के ऊपर एक संरचना होती है जिसे शुकनास कहा जाता है।

- शिखर की विशेषताएँ:

- जालीदार बेलों या बैंडों के साथ चैत्यमुख डिज़ाइन जो सभी दिशाओं में फैले होते हैं।

- मध्य लता के बीच में कुछ कूट-स्तंभों का होना।

- शिखर मुख्य रूप से अनेकांडा (शेखरी) प्रकार का होता है।

- प्रमुख उदाहरण:

- सेवाड़ी जैन मंदिर (पाली): सबसे पुराना भूमि शैली मंदिर (1010-1020 ईस्वी)।

- मेनाल का महानेश्वर मंदिर (1075 ईस्वी): पंचरथ और पंचभूमि संरचना।

- रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर (बारां): गोलाकार और सप्तभूमि।

- बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर: नवभूमि के साथ गोलाकार वास्तुकला।

- झालरापाटन का सूर्य मंदिर: सप्त रथ और सप्तभूमि संरचना।

|

शैली |

स्थान |

विशेषताएँ |

प्रमुख उदाहरण |

|

सोलंकी शैली / महा-मारू शैली(11वीं – 13वीं शताब्दी) |

गुजरात और राजस्थान |

|

|

|

भूमिज शैली(11वीं – 12वीं शताब्दी) |

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान |

|

|

|

गुर्जर-प्रतिहार / मारू-गुर्जर शैली(7वीं – 10वीं शताब्दी) |

राजस्थान और गुजरात |

|

|

5. मध्यकालीन मंदिर :

- मध्यकाल में नागर शैली में निर्मित मंदिर वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता का प्रतीक हैं। प्रमुख उदाहरण:

- कुम्भ स्वामी मंदिर (कुम्भलगढ़, चित्तौड़गढ़, और आचलगढ़)।

- कीर्ति स्तंभ (चित्तौड़गढ़ किला)।

- चतुर्मुख आदिनाथ मंदिर (रणकपुर)।

- भंड देवरा, सूर्य मंदिर (झालरापाटन और वर्मन), नीलकंठ महादेव मंदिर (पारानगर)।

6. उत्तर मध्यकालीन मंदिर :

- इस अवधि में निर्मित मंदिरों में 15वीं-16वीं शताबदी में जैसलमेर किले में बने लक्ष्मीनाथ जी, बीकानेर में वैष्णव मंदिर, त्रिलोक्य दीपक मंदिर, जगत शिरोमणी मंदिर (अमेर), श्रीनाथ मंदिर (नाथद्वारा) आदि शामिल हैं।

राजस्थान के सूर्य मंदिर

1. झालरापाटन का सूर्य मंदिर:

- 10वीं शताब्दी में निर्मित

- 17 फीट ऊंचा सूर्य मंदिर, झालरापाटन के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है।

- खजुराहो शैली, भव्यता और शानदार शिल्प के लिए प्रसिद्ध है।

- शिखर उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान है

- पद्मनाभ, सात सहेलियों का मंदिर इत्यादि के नाम से प्रसिद्ध है।

- कर्नल जेम्स टॉड ने ‘चारभुजा मंदिर‘ कहा है।

2. ओसियां का सूर्य मंदिर:

- जोधपुर से लगभग पचास मील की दूरी पर स्थित है।

- निर्माण 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था।

- गुर्जर-प्रतिहारों ने महामारू शैली में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था।

- सूर्य देव की मूर्ति के साथ-साथ कई हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां भी मौजूद हैं।

3. चित्तौड़गढ़ किले का सूर्य मंदिर:

- मूल रूप से 8वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर के रूप में बनाया गया

- 14वीं शताब्दी में मुगल आक्रमण के दौरान इसे देवी मां कालिका माता मंदिर में बदल दिया गया।

4. रणकपुर का सूर्य मंदिर:

- पाली में सूर्य नारायण मंदिर, मूल रूप से 13 वीं शताब्दी में बनाया गया और 15 वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया गया

- नागर शैली में नाजुक अलंकरण के साथ सफेद चूना पत्थर का निर्माण

- इसमें अपने रथ पर सवार भगवान सूर्य की एक मूर्ति है। जो पूर्व दिशा की ओर है.

5. आमेर का सूर्य मंदिर, जयपुर:

- पुराने जयपुर के पूर्वी हिस्से में है।

- निर्माण 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में।

- यह मंदिर एक पहाड़ी पर ऊंचे मंच पर बना हुआ है।

- अधिकांशतः पत्थर और चूने से निर्मित, इसमें एक बड़ा द्वार है जो किसी भव्य हवेली जैसा दिखता है।

- जयपुर में गलता पहाड़ी पर एक और सूर्य मंदिर है।

6. बांसवाड़ा का सूर्य मंदिर :

- बांसवाड़ा में सर्वाधिक सूर्य मंदिर हैं।

- यहां 11वीं शताब्दी के आसपास बना एक जीर्ण-शीर्ण सूर्य मंदिर है

- इसके एक कोने में सूर्य की मूर्ति रखी हुई है और बाहर चबूतरे पर सूर्य के रथ का एक टूटा हुआ पहिया पड़ा हुआ है।

- निर्माण नागर शैली में किया गया था।

- सूरजगांव गांव से भी सूर्य मंदिर के अवशेष मिले हैं।

7. लोहार्गल का सूर्य मंदिर :

- राजस्थान के झुंझुनू जिले में है।

- मान्यता – यहां स्नान करने और सूर्यकुंड में अपने हथियार लपेटने के बाद ही पांडवों को महाभारत युद्ध में अपने रिश्तेदारों की हत्या के लिए माफ़ किया गया था।

8. देवका सूर्य मंदिर, बाड़मेर:

- 12वीं शताब्दी में निर्मित

- भगवान शिव, कुबेर और विष्णु को समर्पित मंदिर शामिल

- निर्माण पंचायतन शैली में (केंद्र में एक मुख्य मंदिर और कोनों पर चार छोटे मंदिर)

- मंदिर में एक मंदिर पांड, गोख और मकर तोरण है।

9. सिरोही के सूर्य मंदिर:

- सिरोही जिले में कई सूर्य मंदिर हैं, जिनमें से मुख्य अनाद्रा, बसंतगढ़, वासा, मुंगथला और पिंडवाड़ा में स्थित हैं।

- अधिकांश मंदिरों में लक्ष्मीनारायण जी की मूर्तियाँ हैं।

- सबसे पुराना सूर्य मंदिर(7वीं शताब्दी) वर्मन में है।

10. अन्य सूर्य मंदिर:

राजस्थान के कुछ अन्य सूर्य मंदिर हैं,

- बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर (दीगोद, कोटा)

- भीनमाल का सूर्य मंदिर (जालौर)

- सतवास का सूर्य मंदिर

- कामां (भरतपुर)

- मंदेसर (उदयपुर) का सूर्य मंदिर।

राजस्थान के सूर्य मंदिर इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करते हैं। इनके खूबसूरत डिज़ाइन और ऐतिहासिक बदलाव राजस्थान की स्थायी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।

स्मारक (छतरी और देवाल), मकबरे, और दरगाहें

प्राचीन काल से मृत्यु के बाद स्मारक बनाने की परंपरा रही है। राजस्थान में छतरियाँ और देवाल शासकों और व्यापारियों की याद में बनाए गए थे। प्रमुख उदाहरण :

- जैसलमेर का जसवंत थड़ा।

- रामगढ़ की सेठों की छतरी।

- चौरासी खंभों की छतरी (बूंदी)।

- राव कालयाणमल की छतरी (जैसलमेर)।

दरगाहें और मकबरे :- ये संतों और प्रभावशाली व्यक्तियों की याद में बनवाए जाते हैं, जो हिंदू-मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाते हैं। प्रमुख उदाहरण:

- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह (अजमेर)।

- हामिदुद्दीन नागोरी की दरगाह (नगौर)।

- दीवान शाह की दरगाह (कपासन)।

- शक्कर पीर बाबा की दरगाह (नरहड)।

हवेली वास्तुकला

18वीं और 19वीं शताबदी में राजस्थान में हवेली वास्तुकला का विकास हुआ। प्रमुख द्वार के अगल-बगल में कलात्मक गवाक्ष, द्वार के बाद लम्बी पोल, फिर बड़ा चौक और चौक के अगल-बगल कमरे, सामने चौबारा और चौबारे के अगल-बगल और पृष्ठ भाग में कमरे। यदि हवेली बड़ी हुई तो वह दो चौक की, तीन चौक की तथा कई मंजिल की हो सकती है। राजस्थान के नगरों में सामंतों और सेठ लोगों ने भव्य हवेलियाँ बनवाईं।

प्रमुख हवेलियाँ:

- सालीम सिंह हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली (जैसलमेर)।

- करौली, भरतपुर, और कोटा की हवेलियाँ (बंशी पत्थर से बनी)।

- शेखावाटी की स्वर्णनगरी नवलगढ़ में सौ से भी ज्यादा हवेलियाँ हैं। ऊँचा खुर्रा, ऊँचे दरवाजे, विशाल चौक एवं भित्ति चित्रों के मनोरम दृश्य इनकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। इन हवेलियों में रूपनिवास, भगत, जालान, पोद्दार और भगेरिया की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं।

- नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ हीरालाल, बनारसीलाल की हवेली, सेठ जयदयाल केड़िया की हवेली और सीताराम सिगतिया की हवेली [बिसाऊ]।

- सेठ लालचन्द गोयनका की हवेली [डूंडलोद], सेठ राधाकृष्ण और केसरदेव कानोड़िया की हवेलियाँ [मुकुन्दगढ़], बागड़िया, वेद एवं डालमिया की हवेली [चिड़ावा], सोने-चाँदी की हवेली [महनसर], श्रीमाधोपुर की पंसारी की हवेली, झुंझुनूं में टीबड़ेवालों की हवेली और ईसरदास मोदी की हवेली अपनी शिल्पकला के लिए विख्यात हैं।

- सीकर की गौरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ (सीकर) की ताराचन्द रूड्या, रामगोपाल व घनश्याम पोद्दार तथा रामनारायण खेमका की हवेली, फतेहपुर की नन्दलाल देवड़ा, कन्हैयालाल गोयनका, नेमीचन्द चौधरी, सिंघानिया और सहजाराम पोद्दार की हवेलियाँ,

- चूरू की मालजी का कमरा, झुराणों के हवामहल, रामविलास गोयनका, मंत्रियों व कन्हैयालाल की हवेलियाँ स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं।

महल वास्तुकला

प्रारंभिक महल:

- राजपूत राज्यों के उदय के समय बने महल, जैसे मेनाल, नागड़ा, और आमेर में पाए गए अवशेष।

- विशेषताएँ: छोटे कमरे, छोटे दरवाजे, बिना खिड़कियों के और कोने के कमरे।

मुगल वास्तुकला का प्रभाव:

- 15वीं शताब्दी के बाद राजपूत महलों में मुगल तत्वों का समावेश हुआ, जैसे फव्वारे, छोटे बाग, फूलों के डिज़ाइन, संगमरमर, मेहराबें, गुंबद आदि।

- प्रमुख उदाहरण:

- अमर सिंह महल (उदयपुर)।

- जगमंदिर, जगनिवास, दीवान-ए-खास और दीवान-ए-आम (आमेर महल)।

- कर्ण महल (बीकानेर)।

- शीश महल और रंग महल (जोधपुर)।

17 वीं शताब्दी के बाद:

- राजपूत और मुगल शैली का स्पष्ट मिश्रण जो जोधपुर, क़ोटा और जयपुर में दिखता है।

- प्रमुख उदाहरण:

- सिटी पैलेस (जयपुर)।

- सिटी पैलेस (उदयपुर)।

- डीग महल।

संक्षेप में, राजस्थान की वास्तुकला समय के साथ बदलते हुए अपने ऐतिहासिक गौरव और सांस्कृतिक विविधता को संजोए हुए है। प्राचीन काल में भव्य किले और मंदिर बने, जो अपनी मजबूती और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्यकाल में महल और हवेलियां शाही वैभव का प्रतीक बनीं। आधुनिक समय में भी राजस्थान ने अपनी धरोहर को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया है। आज ये अद्भुत संरचनाएं लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जो राज्य की समृद्ध विरासत और वास्तुकला की अनोखी यात्रा का अनुभव करने आते हैं।

FAQ (Previous year questions)

सूर्य मंदिरों के सबसे पुराने प्रमाण वरमान, सिरोही से मिले हैं, जहाँ ये 7वीं शताब्दी में बने थे। राजस्थान के कुछ प्रमुख सूर्य मंदिर निम्नलिखित हैं।

झालरापाटन का सूर्य मंदिर: 10वीं शताब्दी में निर्मित

17 फीट ऊंचा सूर्य मंदिर, झालरापाटन के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है।

खजुराहो शैली, भव्यता और शानदार शिल्प के लिए प्रसिद्ध है।

शिखर उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान है

पद्मनाभ , सात सहेलियों का मंदिर इत्यादि के नाम से प्रसिद्ध है।

कर्नल जेम्स टॉड ने ‘चारभुजा मंदिर‘ कहा है।

ओसियां का सूर्य मंदिर: जोधपुर से लगभग पचास मील की दूरी पर स्थित है।

निर्माण 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था।

गुर्जर-प्रतिहारों ने महामारू शैली में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था।

सूर्य देव की मूर्ति के साथ-साथ कई हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां भी मौजूद हैं।

चित्तौड़गढ़ किले का सूर्य मंदिर: मूल रूप से 8वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर के रूप में बनाया गया

14वीं शताब्दी में मुगल आक्रमण के दौरान इसे देवी मां कालिका माता मंदिर में बदल दिया गया।

रणकपुर का सूर्य मंदिर: पाली में सूर्य नारायण मंदिर, मूल रूप से 13 वीं शताब्दी में बनाया गया और 15 वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया गया

नागर शैली में नाजुक अलंकरण के साथ सफेद चूना पत्थर का निर्माण

इसमें अपने रथ पर सवार भगवान सूर्य की एक मूर्ति है। जो पूर्व दिशा की ओर है.

आमेर का सूर्य मंदिर, जयपुर: पुराने जयपुर के पूर्वी हिस्से में है।

निर्माण 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में।

यह मंदिर एक पहाड़ी पर ऊंचे मंच पर बना हुआ है।

अधिकांशतः पत्थर और चूने से निर्मित, इसमें एक बड़ा द्वार है जो किसी भव्य हवेली जैसा दिखता है।

जयपुर में गलता पहाड़ी पर एक और सूर्य मंदिर है।

बांसवाड़ा का सूर्य मंदिर : बांसवाड़ा में सर्वाधिक सूर्य मंदिर हैं।

यहां 11वीं शताब्दी के आसपास बना एक जीर्ण-शीर्ण सूर्य मंदिर है

इसके एक कोने में सूर्य की मूर्ति रखी हुई है और बाहर चबूतरे पर सूर्य के रथ का एक टूटा हुआ पहिया पड़ा हुआ है।

निर्माण नागर शैली में किया गया था।

सूरजगांव गांव से भी सूर्य मंदिर के अवशेष मिले हैं।

लोहार्गल का सूर्य मंदिर : राजस्थान के झुंझुनू जिले में है।

मान्यता – यहां स्नान करने और सूर्यकुंड में अपने हथियार लपेटने के बाद ही पांडवों को महाभारत युद्ध में अपने रिश्तेदारों की हत्या के लिए माफ़ किया गया था।

देवका सूर्य मंदिर, बाड़मेर: 12वीं शताब्दी में निर्मित

भगवान शिव, कुबेर और विष्णु को समर्पित मंदिर शामिल

निर्माण पंचायतन शैली में (केंद्र में एक मुख्य मंदिर और कोनों पर चार छोटे मंदिर)

मंदिर में एक मंदिर पांड, गोख और मकर तोरण है।

सिरोही के सूर्य मंदिर: सिरोही जिले में कई सूर्य मंदिर हैं, जिनमें से मुख्य अनाद्रा, बसंतगढ़, वासा, मुंगथला और पिंडवाड़ा में स्थित हैं।

अधिकांश मंदिरों में लक्ष्मीनारायण जी की मूर्तियाँ हैं।

सबसे पुराना सूर्य मंदिर(7वीं शताब्दी) वर्मन में है।

अन्य सूर्य मंदिर: राजस्थान के कुछ अन्य सूर्य मंदिर हैं, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर (दीगोद, कोटा), भीनमाल का सूर्य मंदिर (जालौर), सतवास का सूर्य मंदिर, कामां (भरतपुर) और मंदेसर (उदयपुर) का सूर्य मंदिर।

राजस्थान के सूर्य मंदिर कलात्मक उत्कृष्टता और सूर्य उपासना में गहरी आस्था—दोनों का प्रतिबिंब हैं। इनकी उपस्थिति दर्शाती है कि किस प्रकार धार्मिक परंपराएं, स्थापत्य कौशल और सांस्कृतिक पहचान एक साथ समाहित हुईं। आज भी ये मंदिर राजस्थान की जीवांत विरासत के प्रतीक हैं और आस्था व पर्यटन दोनों के केंद्र बने हुए हैं।

राजस्थान के किले सैन्य रणनीति और सौंदर्यपूर्ण भव्यता का अनूठा संगम हैं। ये किले न केवल आक्रमणों से रक्षा के लिए बनाए गए थे, बल्कि शासकों के निवास और प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

किलों की मुख्य विशेषताएं :

मजबूत प्राचीर: स्थानीय बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या ग्रेनाइट से निर्मित।

पोल (द्वार): रक्षा के लिए कई द्वार, जैसे आमेर का गणेश पोल।

बावड़ियां और जलाशय: लंबे समय तक घेराबंदी के लिए जल भंडारण प्रणाली।

महल और मंदिर: किलों के भीतर समेकित संरचनाएं, जैसे चित्तौड़गढ़ में कुंभा महल।

अभेद्य बुर्ज: किले के चारों ओर रणनीतिक रूप से बनाए गए टावर, जो रक्षा और सैनिकों को निगरानी के लिए ऊंचा स्थान प्रदान करते थे।

रणनीतिक स्थिति: निगरानी और रक्षा के लिए ऊंचे स्थान, समतल दुर्ग के चारों और गहरी खाइयों का होना।

गुप्त प्रवेश द्वार और सुरंग: छुपे हुए रास्ते, जिनका उपयोग हमलों या आपातकाल के दौरान गुप्त रूप से आने-जाने के लिए किया जाता था।

शस्त्रागार: हथियार और गोला-बारूद के भंडारण के लिए बनाए गए क्षेत्र, जो लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होते थे।

सैनिकों के लिए आवासीय क्षेत्र: किले के अंदर सेना के लिए अलग से बनाए गए आवासीय क्षेत्र, जो उस समय की सुव्यवस्थित शहरी योजना को दर्शाते हैं।

सजावटी तत्व: द्वारों और खिड़कियों पर जटिल नक्काशी, भित्तिचित्र और जालियां।