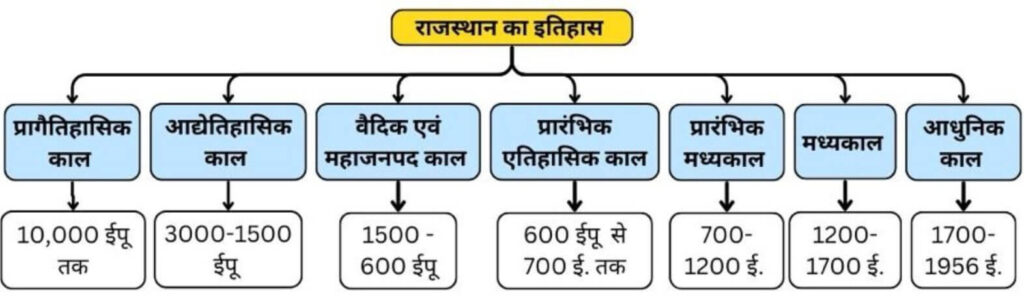

राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ राज्य के ऐतिहासिक विकास और सांस्कृतिक विरासत की नींव हैं। राजस्थान का इतिहास पुरातात्त्विक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोतों और सांस्कृतिक विकास के आधार पर विभिन्न कालखंडों में बाँटा जा सकता है। यह न केवल समाज के क्रमिक विकास को समझने में सहायक है, बल्कि भारतीय इतिहास में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। इन सभ्यताओं की शुरुआत पाषाण युग से मानी जाती है, जिसमें पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल शामिल हैं। इसके बाद यह क्षेत्र कांस्य युग और लौह युग जैसे अधिक विकसित युगों में प्रवेश करता है।

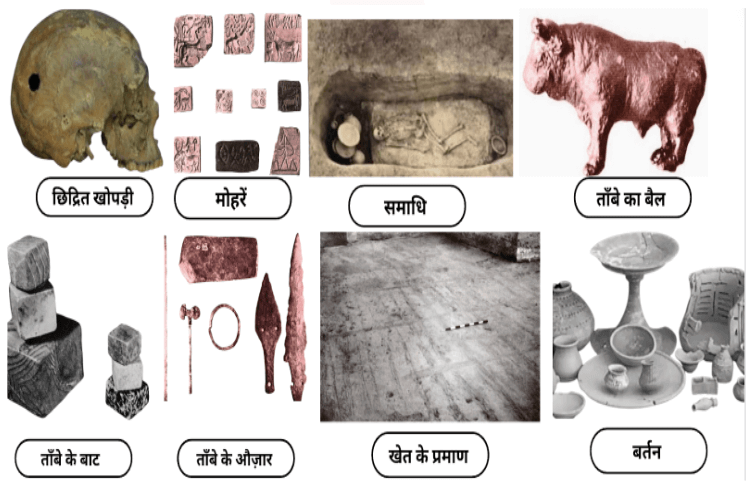

कालीबंगा (हनुमानगढ़), आहड़ (उदयपुर), बालाथल, गिलूंड, ओझियाना, पचमता, गणेश्वर (सीकर) और जोधपुरा (जयपुर) जैसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के जीवंत प्रमाण हैं। इन स्थलों से प्राप्त अवशेषों जैसे मिट्टी के बर्तन, औज़ार, मकानों के अवशेष, दफन स्थल और धातु के उपकरणों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग कृषि, व्यापार, नगर नियोजन और धातु शिल्प में निपुण थे। यह सब राजस्थान को भारत के उन गिने-चुने क्षेत्रों में शामिल करता है, जहाँ मानव सभ्यता की निरंतरता प्राचीन काल से अब तक बनी रही है।

राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ

राजस्थान का इतिहास पुरातात्त्विक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोतों और सांस्कृतिक विकास के आधार पर विभिन्न कालखंडों में बांटा जा सकता है। यह न केवल समाज के विकास का पता लगाने में मदद करता है, बल्कि भारतीय इतिहास में इस क्षेत्र के योगदान को समझने में भी स्पष्टता प्रदान करता है।

पुरापाषाण काल :

- राजस्थान में प्राचीन पाषाण युग – समय – 5 लाख ईसा पूर्व – 10 हज़ार ईसा पूर्व

- वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव रूप सबसे पहले करीब 3 मिलियन (30 लाख) पहले अफ़्रीका में प्लीस्टोसीन में विकसित हुआ था।

- भारत में, हालिया साक्ष्यों के आधार पर, मानव के बोरी, महाराष्ट्र में 14 लाख (1.4 मिलियन) वर्ष पहले प्रकट होने का अनुमान है।

- इस समय के मानव को 9000 ईसा पूर्व तक कृषि और घर बनाने का कोई ज्ञान नहीं था।

- प्रारंभिक काल से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक, मानव ने केवल पत्थर से बने उपकरणों और औजारों का उपयोग किया, इसलिये मानव अस्तित्व के प्रारंभिक चरण को ‘पाषाण युग’ कहा जाता है।

- 1000 ई.पू. तक के इतिहास का अध्ययन करने के लिए पत्थर के औजारों की प्रकृति और जलवायु में परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर पाषाण युग को पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग में विभाजित किया गया है।

- पुरापाषाण युग को आगे 3 उप-युगों में बांटा गया है, जिनके नाम हैं:

1. निम्न पुरापाषाण काल :

- इसे प्रारंभिक पुरापाषाण काल भी कहा जाता है।

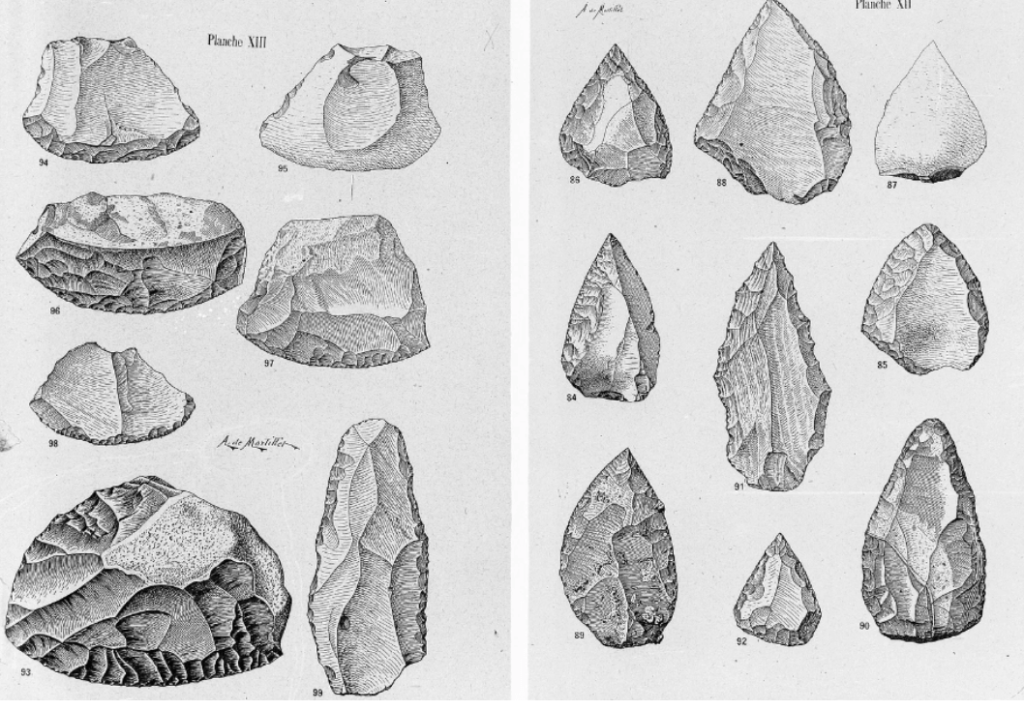

- विशेष रूप से पहचाने गए पाषाण औजार – हैंडैक्स और क्लीवर।

- मुख्य औजार: एच्युलियन-हैंडएक्स, क्लीवर्स, चॉपर (चॉपिंग के लिए), स्क्रैपर, ब्लेड, साधारण फ्लेक्स।

- पत्थर के औजार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल हैं – क्वार्टजाइट, क्वार्ट्ज और बेसाल्ट।

- राजस्थान में प्राचीन पाषाण युग की जो स्थलचिन्ह पाए गए हैं, उन्हें एच्युलियन संस्कृति से संबंधित माना गया है, जिसका नाम फ्रांस के सेंट एच्युल स्थल के नाम पर पड़ा, जो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला प्रभावी उपनिवेशीकरण स्थल था।

- एच्युलियन संस्कृति एक शिकारी-संग्रहकर्ता संस्कृति थी।

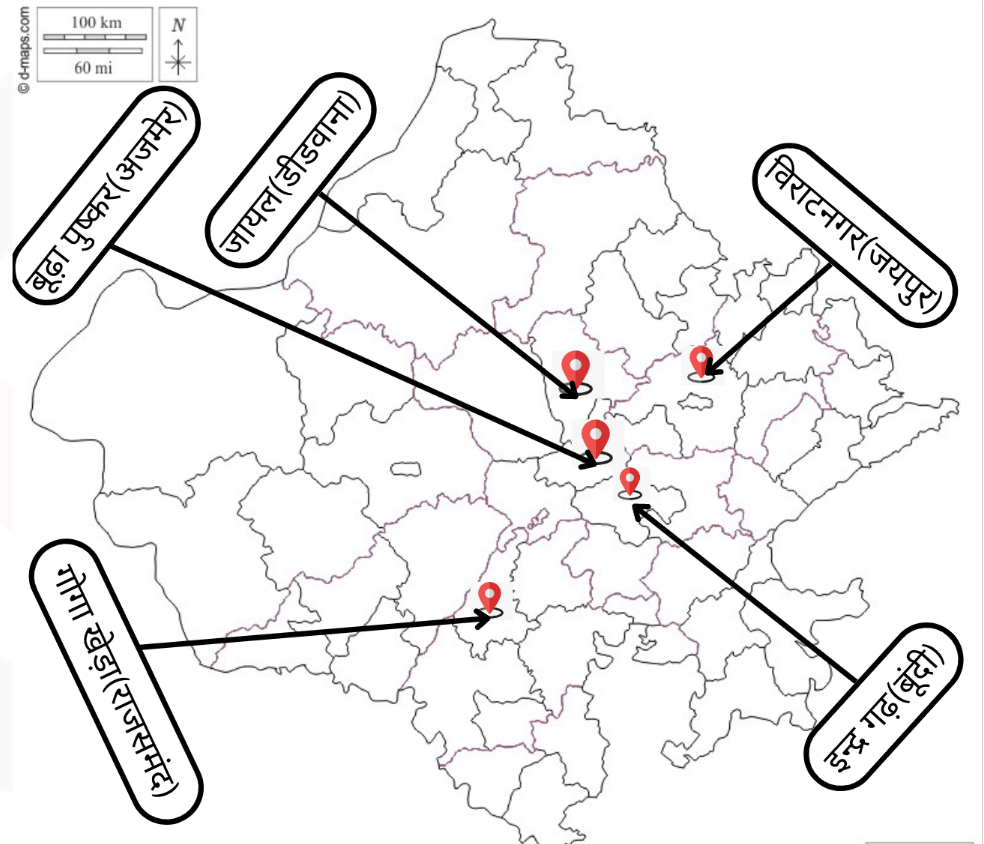

- प्रमुख स्थल: बूढ़ा पुष्कर(अजमेर), जायल (डीडवाना), इंद्रगढ़ (बूंदी), विराटनगर (जयपुर), गोगा खेड़ा (राजसमंद)।

2. मध्य पुरापाषाण काल :

- समय: 1,00,000 ईसा पूर्व – 40,000 ईसा पूर्व

- पुरापाषाण युग की एच्युलियन संस्कृति धीरे-धीरे मध्य पुरापाषाण युग में बदल गई, जिसमें कुछ औजारों का रूप बदला और नए औजार और तकनीकें विकसित की गईं।

- पत्थर के औजारों की विशेष विशेषता – फ्लेक्स।

- मुख्य औजार: साइड स्क्रैपर, एंड स्क्रैपर, प्वाइंट्स, बोरर्स, फ्लेक्स और ब्लेड्स।

- निम्न पुरापाषाण युग की तुलना में मध्य पुरापाषाण युग में औजार छोटे, पतले और हल्के हो गए थे।

- पाषाण औजार बनाने के लिए नए कच्चे माल में चर्ट और जैस्पर जैसी महीन दानेदार सिलिसियस चट्टानें शामिल थीं।

- प्रमुख स्थल: लूनी घाटी, डीडवाना के आसपास, बूढ़ा पुष्कर।

3. उच्च पुरापाषाण काल :

- समय – 40,000 ईसा पूर्व – 10,000 ईसा पूर्व

- उच्च पुरापाषाण युग के औजारों में निम्न और मध्य पुरापाषाण युग की तुलना में और अधिक सुधार हुआ और इनमें तकनीकी परिष्करण और तैयार औजारों के रूपों के मानकीकरण में स्पष्ट क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है।

- उपरी पुरापाषाण युग के पाषाण औजारों की विशेष पहचान – फ्लेक्स और ब्लेड्स।

- एक महत्वपूर्ण खोज राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 40 से अधिक स्थलों पर शुतुरमुर्ग के अंडे के खोलों की पाई गई है, जो यह दर्शाती है कि शुतुरमुर्ग, जो एक शुष्क जलवायु में रहने वाला पक्षी है, उस समय मौजूद था।

- समाज ‘बैंड सोसाइटी’ था – छोटे समुदाय, जिनमें आमतौर पर 100 से कम लोग होते थे। वे कुछ हद तक खानाबदोश थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे।

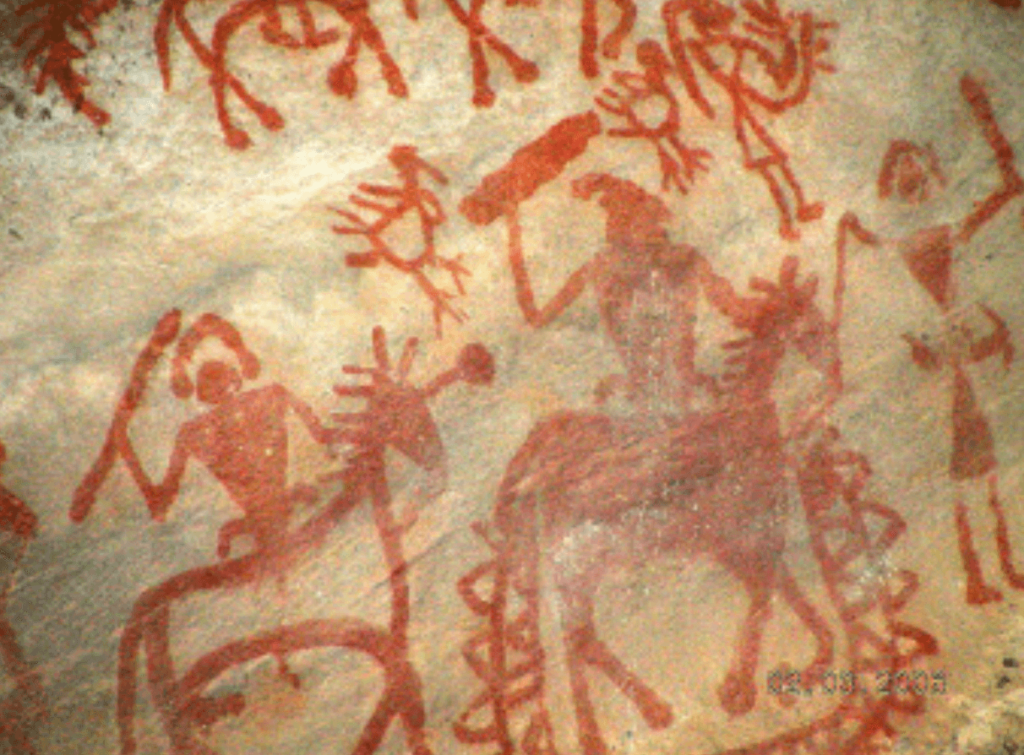

- मानव द्वारा कला का प्रारंभिक रूप भी इसी युग से संबंधित है, जो चट्टानों पर चित्रकारी (भीमबेटका) के रूप में सामने आया।

- प्रमुख स्थल: चित्तौड़गढ़, कोटा और वागून, कदमली, साबरमती और माही नदियों के बेसिन।

प्रमुख पुरापाषाण स्थल

मध्य पाषाण काल :

- राजस्थान में मध्य पाषाण काल – समय: 10,000 ई.पू. – 5,000 ई.पू.

- पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल में संक्रमण प्लेइस्टोसिन काल (2.58 मिलियन वर्ष पूर्व – 10,000 ई.पू.) से होलोसीन (10,000 ई.पू. – अब तक) और जलवायु में अनुकूल परिवर्तनों द्वारा चिह्नित है।जलवायु गर्म और आर्द्र हो गई और वर्षा में वृद्धि के कारण वनस्पतियों और जीवों का विस्तार हुआ। इससे मनुष्यों के लिए नए संसाधन उपलब्ध हुए।

- उपकरण :

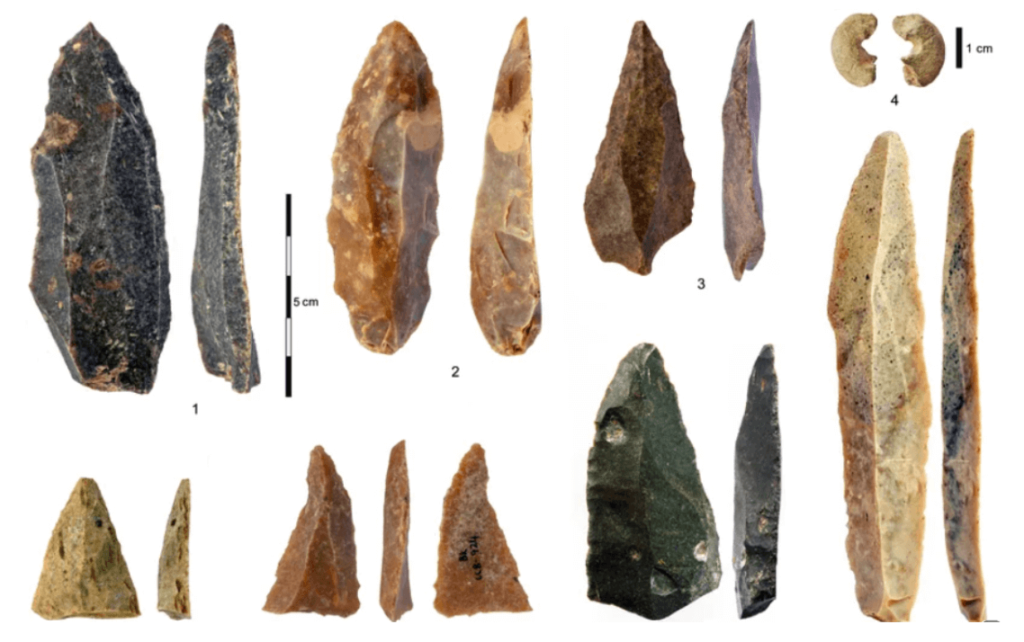

- पुरापाषाण काल की तुलना में छोटे आकार के और अधिक परिष्कृत (ज्यादा ज्यामितीय) होते हैं, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है।

- मुख्य उपकरण प्रकार – बैक्ड ब्लेड, तिरछे कटे हुए ब्लेड, पॉइंट, क्रेसेंट, त्रिकोण और ट्रेपेज़।

- कुछ माइक्रोलिथ का उपयोग भाले, तीर के सिरे, चाकू, दरांती, हार्पून और खंजर के घटकों के रूप में किया जाता था।

मध्यपाषाण युग के समाज में परिवर्तन:

- पशुपालन और कृषि:

- मध्यपाषाण युग का प्रारंभिक काल शिकार, मछली पकड़ने और भोजन एकत्र करने पर आधारित था, धीरे-धीरे पशुओं का पालन और फसलों की खेती ने मानव जीवन में अपना स्थान बना लिया।

- पशुपालन के शुरुआती प्रमाण:

- भारत – आदमगढ़ (मध्य प्रदेश)

- राजस्थान – बागोर

- पहले पालतू बनाए गए जानवर – कुत्ता, मवेशी, भेड़ और बकरियाँ।

- पहली फसलें जो उगाई गईं – गेहूं और जौ।

- घुमंतू जीवन से स्थायी बस्तियों की ओर:

- सुगम जलवायु, बेहतर वर्षा, गर्म वातावरण और बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा के कारण घुमंतू जीवन में कमी आई और लोग मौसम के अनुसार स्थायी बस्तियों में बसने लगे, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई।

- गंगा के मैदान में मानव का पहली बसावट।

- रीति-रिवाजों की शुरुआत:

- मध्यपाषाण युग में मृतकों के जानबूझकर निपटान के विभिन्न तरीकों की परंपरा की शुरुआत हुई।

- राजस्थान के बागोर, गुजरात के लंगहनाज, मध्य प्रदेश के भीमबेटका आदि स्थानों पर मध्यपाषाण काल के मानव शव दफ़न पाए गए हैं।

- कला का उद्भव:

- मध्य प्रदेश के आदमगढ़, भीमबेटका और राजस्थान के प्रतापगढ़, मिर्जापुर में मध्यपाषाण काल की शैल चित्रकला पाई जाती है।

- चित्र अधिकतर लाल और सफ़ेद रंग में बनाए गए हैं, जो चट्टानों और धरती में पाए जाने वाले पिंडों से बनाए गए हैं। (लाल रंग आयरन ऑक्साइड से और सफेद रंग चूना पत्थर से)

- चित्रों का विषय-वस्तु – मुख्य रूप से जंगली जानवर और शिकार के दृश्य, कुछ मानवों के सामाजिक और धार्मिक जीवन से संबंधित हैं।

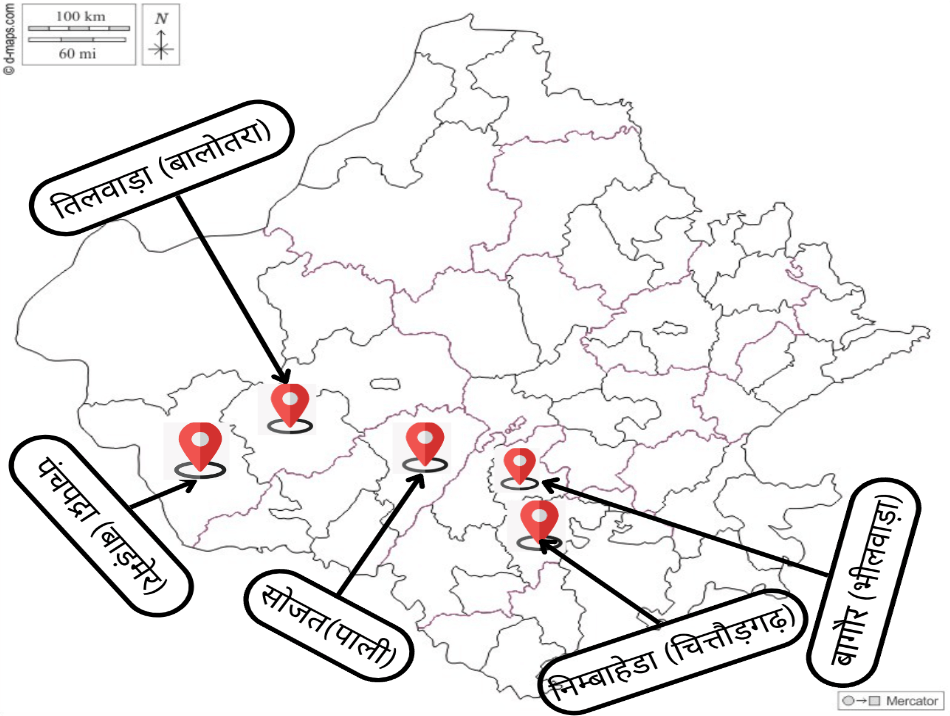

राजस्थान में मध्यपाषाण स्थल:

- राजस्थान के पचपदरा बेसिन, सोजत क्षेत्र और तिलवाड़ा समृद्ध मध्यपाषाण स्थल हैं, जहाँ बहुत से माइक्रोलिथ्स पाए गए हैं।

- हालाँकि, बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण काल स्थल है।

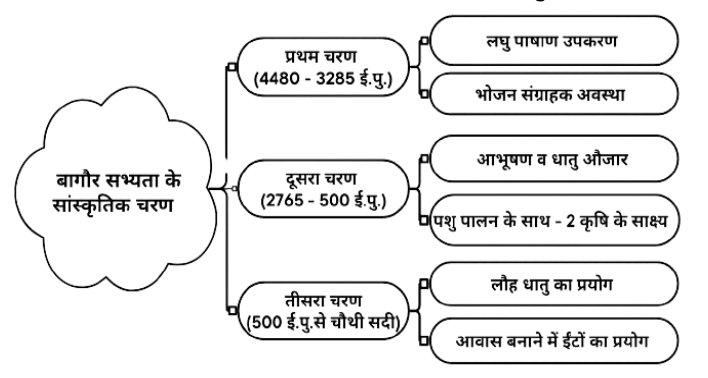

बागौर (भीलवाड़ा)

- यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे महासती टीले पर स्थित है।

- डॉ. वी.एन. मिश्रा और डॉ. लैश्मिक की देखरेख में 1967 और 1970 के बीच खुदाई की गई थी।

- यह सभ्यता तीन स्तरों में विभाजित है:

- पहला स्तर (4480–3285 ईसा पूर्व): पूर्व-पश्चिम दिशा में दफनाए जाने की प्रथा।

- दूसरा स्तर (2765–500 ईसा पूर्व): पूर्व-पश्चिम दिशा में दफनाए जाने की प्रथा जारी रही।

- तीसरा स्तर (500 ईसा पूर्व – 4वीं सदी ईस्वी): दफनाने की दिशा में परिवर्तन, अब यह उत्तर-दक्षिण दिशा में होने लगी।

- विशेषताएँ:

- मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के साक्ष्य।

- भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि और पशुपालन का सबसे पुराना प्रमाण।

- अनेक माइक्रोलिथ औज़ारों की खोज, जो शिकारी-संग्रहकर्ता जीवनशैली को प्रदर्शित करते हैं।

- मृतक के साथ खाद्य पदार्थ और मिट्टी के बर्तन रखने की परंपरा से संकेत मिलता है कि इस सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे।

- खोज में बोतल के आकार के बर्तन, कांच के आभूषण और तांबे के औजार (विशेष रूप से, छेद वाली सुई) शामिल हैं।

- दफनाने की विशिष्ट प्रथाएँ: प्रारंभिक स्तरों में पूर्व-पश्चिम संरेखण और बाद के स्तरों में उत्तर-दक्षिण संरेखण।

नवपाषाण काल :

- राजस्थान में नया पाषाण काल – समय: 5,000 ई.पू. – 1,000 ई.पू.

- नवपाषाण काल, जो मध्यपाषाण काल के बाद आया, पाषाण काल का अंतिम चरण था।

- इसका सबसे प्रारंभिक उदाहरण मेहरगढ़ संस्कृति है।

- नवपाषाण क्रांति:

- मेसोलिथिक मानव बस्तियाँ अधिक स्थायी हो गईं।

- लोग कृषि आधारित समुदायों में बसने लगे, जिससे गांवों की स्थापना हुई।

- अब, अधिक खाद्य संसाधन होने के कारण कुछ लोग कृषि से हटकर अन्य व्यवसायों में लग गए, जैसे नर्तक, संगीतकार, और निर्माण कार्य में शामिल हुए।

- उपकरण : नवपाषाण युग के औजारों का सेट भारी और जमीन पर घिसे हुए औजारों से बना था – जैसे मोर्टार, सिलबट्टे, ग्राइंडर और पाउंडर।

- नवपाषाण क्रांति के कारण:

- होलोसीन काल की शुरुआत में जलवायु परिवर्तन।

- बढ़ती हुई जनसंख्या घनत्व।

- सांस्कृतिक और तकनीकी विकास।

- मिट्टी के बर्तनों और पहिए का उपयोग, साथ ही बुनाई, कातना और मनके बनाने जैसे शिल्पों का आविष्कार, नवपाषाण युग की विशिष्टता को दर्शाते हैं।

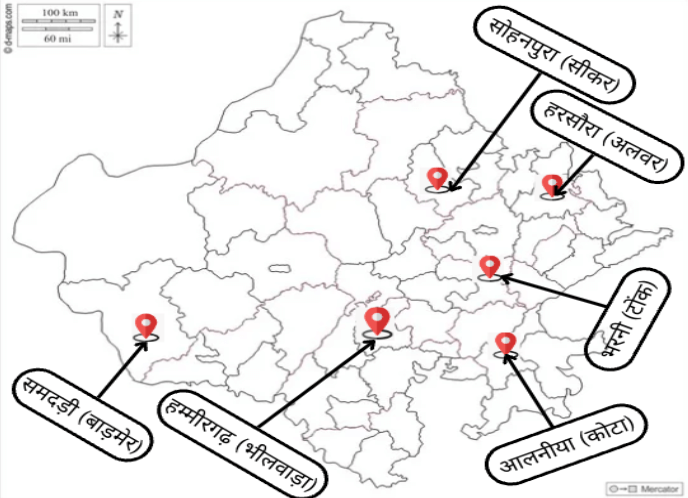

- प्रमुख स्थल: विराटनगर (जयपुर), हम्मीरगढ़ (भीलवाड़ा), भरनी (टोंक), सोहनपुरा (सीकर), हरसौरा (अलवर), समदड़ी (बाड़मेर), आलनिया (कोटा)

- मेहरगढ़ नवपाषाण संस्कृति की विशेषताएँ:

- बोलन नदी के तट पर स्थित है।

- भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी कृषि बस्ती मानी जाती है।

- मिट्टी और कच्ची ईंटों से बने घर, जिनमें अनाज भंडारण के लिए कमरे बनाए गए थे।

- पहली बार कपास की खेती की गई।

- मानव इतिहास में जीवित व्यक्ति के दांतों में ड्रिलिंग का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था।

राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति

ताम्रपाषाण संस्कृति, जिसे ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है, उस काल को संदर्भित करती है जब मानव ने पहली बार पत्थर के औजारों के साथ तांबे के औजारों का उपयोग करना शुरू किया था। यह काल नवपाषाण युग (पाषाण युग) के बाद और कांस्य युग से पहले आता है। हालाँकि, कई स्थल मध्यपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल में संक्रमण के प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं, जैसे, बागोर।

- यह काल राजस्थान में स्थायी ग्रामीण बस्तियों की शुरुआत का प्रतीक है।

- विशेषताएँ:

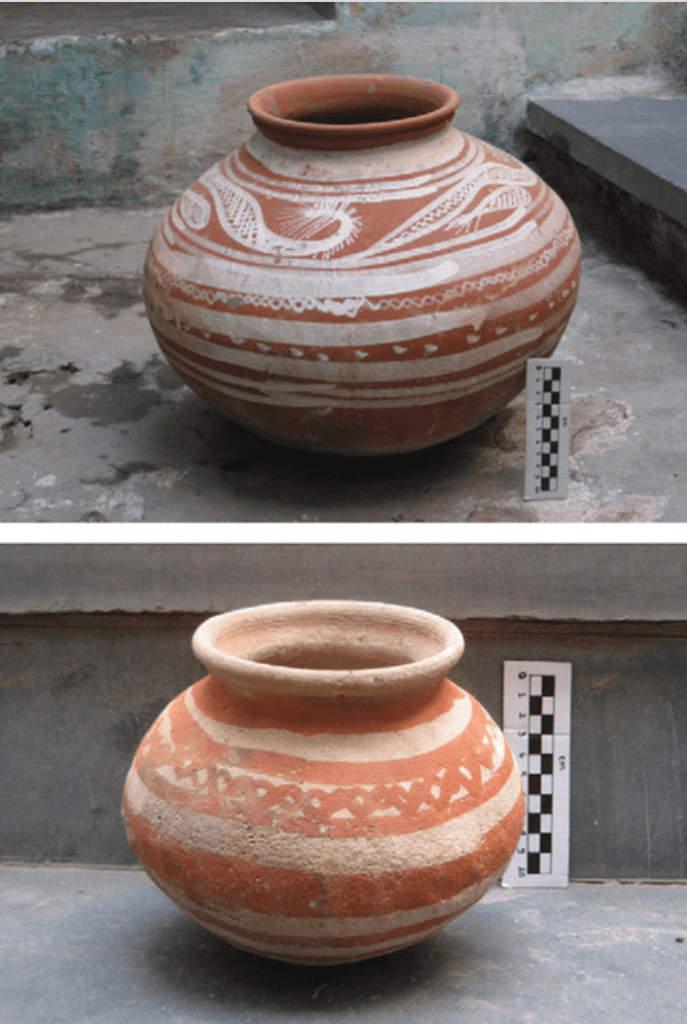

- मिट्टी के बर्तन: इस युग के दौरान सजाए गए मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत हुई, जिन्हें अक्सर जटिल डिजाइनों के साथ चित्रित किया जाता था।

- निर्माण: ताम्रपाषाण काल के लोग पकी हुई ईंटों का उपयोग नहीं करते थे।

- पशुपालन: जानवरों को मुख्य रूप से मांस के लिए पाला जाता था, डेयरी उद्देश्यों के लिए नहीं।

- लेखन: इन लोगों में लेखन या साक्षरता के प्रमाण नहीं मिले हैं।

- राजस्थान में प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल:

- गणेश्वर (सीकर)

- रंगमहल (हनुमानगढ़)

- आहड़ (उदयपुर)

रंगमहल (हनुमानगढ़)

- यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है।

- लुंड विश्वविद्यालय के एक स्वीडिश दल द्वारा खुदाई की गई, जिसमें पुरातत्वविद हन्नारीड और होल्गर आर्बमैन (1952-54) शामिल थे।

- प्रमुख खोज:

- कलाकृतियाँ: घंटियों के आकार के मिट्टी के बर्तन, टोंटीदार जार, कप, कटोरे, ढक्कन, लैंप और धूपबत्ती।

- सिक्के: कुल 105 तांबे के सिक्के खोजे गए हैं, जिनमें पंच-मार्क वाले सिक्के और कनिष्क I और कनिष्क III के शासनकाल के सिक्के शामिल हैं।

- टेराकोटा मूर्तियाँ: इसमें शिक्षक-छात्र की आकृतियाँ, गांधार शैली की मूर्तियाँ और बच्चों के खिलौने जैसे मिट्टी की छोटी गाड़ी शामिल हैं।

- कृष्ण लीला साक्ष्य: भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित सबसे पुराने चित्रण।

राजस्थान में कांस्य युगीन संस्कृति

राजस्थान में कांस्य युग एक संक्रमणकालीन चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ तांबे और कांस्य के उपयोग ने लोगों के रहने और काम करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। इस अवधि को जटिल समाजों, उन्नत प्रौद्योगिकियों और शुरुआती शहरीकरण के उदय द्वारा चिह्नित किया गया है। राजस्थान में कांस्य युग की संस्कृति घग्गर और चौटांग जैसी नदियों के किनारे शुरुआती शहरी केंद्रों से निकटता से जुड़ी हुई है।

- समय: 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व

- विशेषताएँ:

- नगरीकरण और बस्तियाँ:

- लोग अधिक संगठित और घनी आबादी वाली बस्तियों में रहने लगे।

- साक्ष्य स्थायी बस्तियों और नगर नियोजन के शुरुआती रूपों के विकास का सुझाव देते हैं।

- समाज और अर्थव्यवस्था:

- इस अवधि में सामाजिक स्तरीकरण का विकास हुआ।

- अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और शिल्प उत्पादन पर आधारित थी।

- प्रौद्योगिकी और उपकरण:

- तांबे और कांस्य के औजारों के शुरुआती रूपों का इस्तेमाल किया गया।

- पहिए का आविष्कार और लेखन प्रणाली का प्रारंभ इस युग के प्रमुख तकनीकी विकास थे।

- मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियाँ: जटिल ज्यामितीय डिज़ाइन वाले लाल और काले बर्तन

- महत्वपूर्ण स्थल:

- नगरीकरण और बस्तियाँ:

सोथी (बीकानेर):

- उत्खननकर्ता: एल पी टेसिटोरी, अमलानंद घोष के मार्गदर्शन में उत्खनन किया गया।

- स्थान: घग्गर और चौटांग नदियों के पास।

- कालीबंगा I के नाम से जाना जाता है; इसके अवशेष राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं।

राजस्थान में लौह युग की संस्कृति

राजस्थान में लौह युग में तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण उछाल देखा गया, जिसमें कांस्य और तांबे की जगह लोहे के औजारों का उपयोग किया जाने लगा। इस अवधि को शक्तिशाली राज्यों के उदय के लिए भी जाना जाता है।

- विशेषताएँ:

- कृषि और बस्तियाँ: खेतों की जुताई और किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य के साथ अधिक संगठित कृषि की ओर संक्रमण। लोग मवेशियों का पालन करते थे और गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उगाते थे।

- मिट्टी के बर्तन: विशिष्ट पैटर्न वाले लाल बर्तन, जो बाद की वैदिक संस्कृति से जुड़े होते हैं।

- महत्वपूर्ण स्थल:

बैराठ (जयपुर):

- उत्खननकर्ता: शुरुआत में 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया, बाद में 1936-37 में दया राम साहनी द्वारा खुदाई की गई।

- स्थान: बाण गंगा नदी।

- मुख्य विशेषताएँ:

- मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर या बैराठ में थी।

- भाब्रू शिलालेख: कैप्टन बर्ट द्वारा पाया गया, इस शिलालेख में शंख लिपि का उपयोग किया गया है और इसमें सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण का उल्लेख है।

- बैराठ से पाषाणकाल से गुप्तोत्तर काल तक के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं।

- पाषाणकाल में यहाँ पेट्रोग्लिफ विधि से बनी गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें हाथी, भालू, हिरण आदि के चित्र हैं।

- ताम्रयुग में यह क्षेत्र बैराठ, चीथवाड़ी, किराडोत तक फैला था, जबकि लौह युग में जोधपुरा और सुनारी तक इसका विस्तार था। मत्स्य महाजनपद का केंद्र बैराठ था, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया।

- मौर्यकाल में यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, जिसका प्रमाण अशोक का भाब्रू शिलालेख है। 1999 में यहाँ गोल मंदिर मिला, जिसे भारत का प्राचीनतम मंदिर माना जाता है।

- गुप्तकाल में यह गुप्त साम्राज्य के अधीन था, और 634 ई. में ह्वेनसांग ने इसे पारयात्र कहा।

- मुगलकाल में यहाँ टकसाल थी, जहाँ ढले सिक्कों पर ‘बैराठ’ अंकित मिलता है। अकबर के सेनापति मान सिंह ने यहाँ एक मुगल गेट और एक उद्यान बनवाया था।

नोह (भरतपुर)

- स्थान: भरतपुर से 6.43 किमी दूर (आगरा रोड पर)।

- समयकाल: लौह युग से संबंधित।

- खुदाई: आर.सी. अग्रवाल द्वारा ।

- महत्वपूर्ण खोजें:

- सुरक्षित बस्ती

- मृद्भांड

- तांबे और लोहे के औजार

- मिट्टी की मूर्तियाँ

- यक्ष की विशाल पत्थर की मूर्ति

सुनारी (नीमकाथाना):

- लोहा गलाने की भट्टियाँ तथा रथ बनाने के साक्ष्य।

रेड (टोंक):

- इस स्थल से बड़ी संख्या में लोहे के औजार मिले हैं, जिसके कारण इस स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है।

- इस पुरास्थल से 3075 अंकित सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों में मालवा, मित्र शासकों के सिक्के, इंडोनेशियाई सिक्के तथा यूनानी शासक अपोलोडोटस का टूटा हुआ सिक्का प्रमुख हैं।

- इस स्थल से 115 चक्रकूपों के अवशेष मिले हैं।

- इस स्थल से मिले सीसे के सिक्के पर मालव जनपद अंकित है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र मालव जनपद के अधीन था।

- इस स्थल से खड़िया से बने बक्से (बौद्ध भिक्षुओं के बक्सों के समान) मिले हैं।

सिंधु घाटी सभ्यता (3500 – 2500 ईसा पूर्व)

- सिंधु घाटी सभ्यता 3300-1600 ईसा पूर्व के बीच तीन चरणों में अस्तित्व में थी, जिनमें प्रारंभिक, परिपक्व और अंतिम चरण शामिल हैं। इसे 1921 में खोजा गया और यह कांस्य युग से संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी।

- मुख्य स्थल : धोलावीरा, रंगपुर, रोजड़ी, लोथल, सुरकोटड़ा, कुनतासी, पदरी (गुजरात), कालीबंगा (राजस्थान), भगवानपुरा, बनवाली (हरियाणा), दैमाबाद (महाराष्ट्र), आलमगीरपुर (उत्तर प्रदेश), और मांडा (जम्मू)

- सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था।

- वास्तुकला का संक्षिप्त विवरण : मोहनजोदड़ो

- स्थल यह बस्ती दो हिस्सों में बटी हुई है; किले का हिस्सा और निचला शहर।

- किले के हिस्से में संरचनाएँ हैं, जिन्हें शायद विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था।

- ‘अन्नागार’ जो अनाज संग्रह करने के लिए इस्तेमाल होते थे।

- ‘महान स्नान’ – सार्वजनिक स्नान स्थल, जो औपचारिक स्नान की महत्वता को दर्शाता है।

- बड़ी आकार की इमारतों के प्रमाण जो शायद सार्वजनिक इमारतें, प्रशासनिक या व्यापारिक केंद्र थीं।

- निचला शहर

- यह दीवार से घिरा हुआ था, शायद लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए।

- आयताकार ग्रिड पैटर्न में लेआउट था, जिसमें सड़कें एक-दूसरे को सीधे कोण पर काटती थीं।

- निर्माण सामग्री के रूप में मानकीकृत जलाया हुआ मिट्टी के ईंटों का उपयोग किया जाता था।

- घरेलू वास्तुकला:

- निचले शहर में स्थित।

- ज्यादातर घरों में निजी कुएं और बाथरूम थे। बाथरूम में नालियाँ थीं जो दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थीं।

- कई घर आंगन के चारों ओर बने होते थे, जिनके चारों ओर कमरे होते थे।

राजस्थान में सिंधु घाटी के स्थल:

- कालीबंगा

- बरोर

- करणपुरा

कालीबंगा

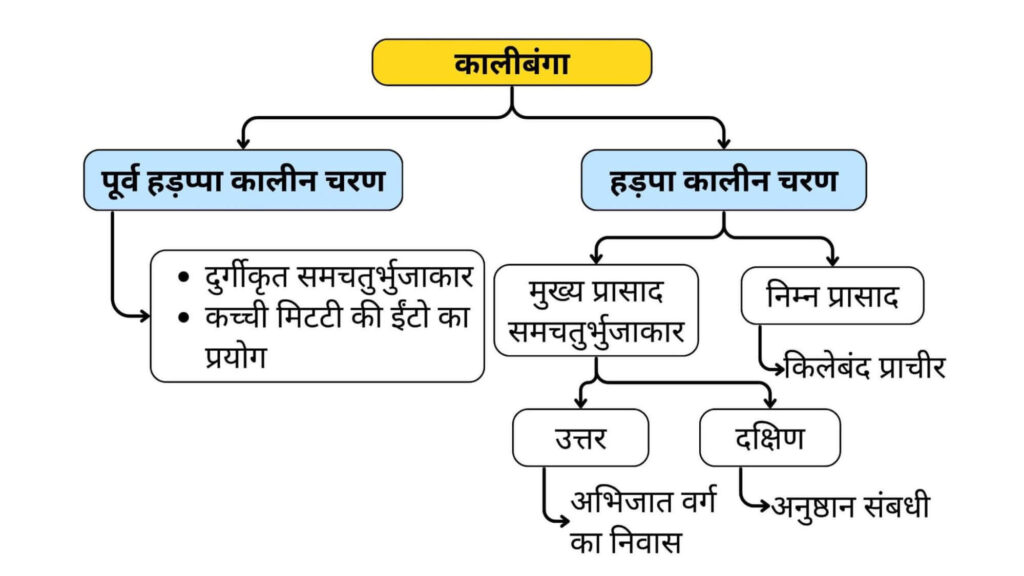

- कालीबंगा प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, जो वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।

- यह स्थल इटालियन भारतीय विद्वान और भाषा विज्ञानी लुइजी पियो टेस्सिटोरी द्वारा 1929 में खोजा गया था। स्वतंत्रता के बाद 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल को हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा पहचानते हुए खुदाई के लिए चिन्हित किया। बाद में, 1961-69 के दौरान, खुदाई का कार्य बी. बी. लाल और बलकृष्ण ठाकुर द्वारा किया गया।

- कालीबंगा में बसी हुई बस्तियाँ:

- प्रारंभिक हड़प्पा काल (3500 ईसा पूर्व – 2500 ईसा पूर्व)

- हड़प्पा काल (2500 ईसा पूर्व – 1500 ईसा पूर्व)

प्रारंभिक हड़प्पा बस्ती की विशेषताएँ :

- प्रारंभिक हड़प्पा बस्ती एक किलाबंदी वाली समांतर चतुर्भुज थी, जिसमें किलाबंदी की दीवार मिट्टी के ईंटों से बनाई गई थी।

- किलाबंदी वाले क्षेत्र के भीतर स्थित घर भी मिट्टी के ईंटों से बने थे।

- इस अवधि की विशिष्ट विशेषता मृदभांड थे, जो बाद में विकसित होने वाले हड़प्पावासियों के बर्तनों से अत्यंत भिन्न थे।

- शहर की दीवार के बाहर बस्ती।

- एक महत्वपूर्ण खोज जुते हुए खेत था, यहाँ के खेत ग्रिड पैटर्न पर बने थे, जो बस्ती के दक्षिण-पूर्व में शहर की दीवार के बाहर स्थित था। यह शायद अब तक खुदाई में मिला सबसे प्राचीन हल चलाया गया खेत है। इन खेतो में हल की रेखाए मिली है लेकिन हल के साक्ष्य नहीं मिले है।

- संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को बहुधान्य्दायक कहा गया है।

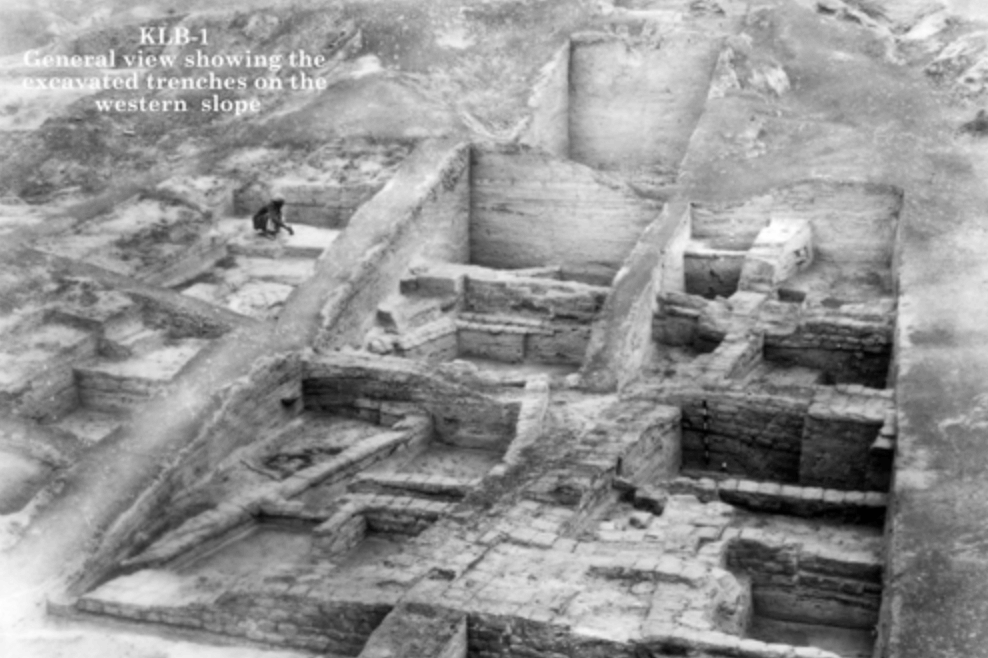

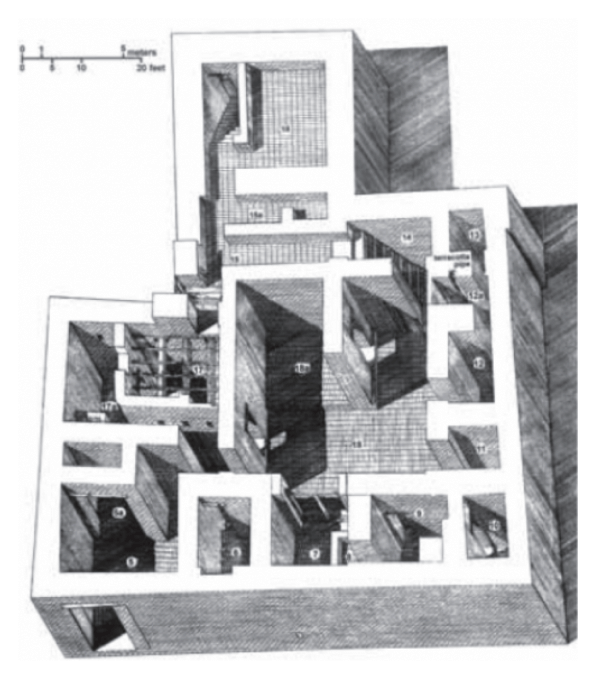

हड़प्पा काल की विशेषताएँ :

शहर योजना:

- हड़प्पा काल के दौरान, बस्ती की संरचनात्मक योजना में बदलाव आया। अब बस्ती के दो प्रमुख हिस्से थे:

- पश्चिम में किला और पूर्व में निचला शहर।

- किला उच्च स्तर पर स्थित था और समांतर चतुर्भुज जैसा दिखता था (मिट्टी के ईंटों से)। यह भी दो हिस्सों में बाँटा गया था: उत्तरी भाग (जिसमें उच्च वर्ग के आवासीय भवन थे) और दक्षिणी भाग (जिसमें धार्मिक उपयोग के लिए पांच से छह विशाल चबूतरे थे)।

- निचला शहर भी किलाबंद था और किलाबंद शहर के भीतर एक ग्रिड के आकार में सड़कों का नेटवर्क था, जो उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम में फैली हुई थीं, और इस क्षेत्र को ब्लॉकों में बाँट दिया था। घर मिट्टी के ईंटों से बनाए गए थे, जबकि पकाई हुई ईंटें नालियाँ, कुएं, खिड़कियाँ, आदि में सीमित थीं।

- कालीबंगा के ऊपर बताए गए दो प्रमुख हिस्सों के अलावा, एक तीसरा हिस्सा भी था, जो निचले शहर से 80 मीटर पूर्व में स्थित था। इसमें एक साधारण संरचना थी, जिसमें चार से पांच ‘अग्निवेदिका’ थे और इसे संभवतः धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था।

समाधि/ दफ़नाने के साक्ष्य:

- हड़प्पा लोगों का कब्रिस्तान किले के दक्षिण – पश्चिम में स्थित था।

- तीन प्रकार के दफन पाए जाते हैं:

- आयताकार या अंडाकार कब्र-गड्ढों में विस्तारित दफन।

- वर्तुलाकार गड्ढों में बर्तन दफनाना।

- आयताकार या अंडाकार कब्र-गड्ढे, जिनमें केवल बर्तन और अन्य अंतिम संस्कार के सामान होते थे।

टेराकोटा :

- कालीबंगा से प्राप्त सबसे बेहतरीन टेराकोटा आकृति एक हमलावर बैल की है, जिसे “हड़प्पा युग की यथार्थवादी और शक्तिशाली लोक कला” का प्रतीक माना जाता है।

मुहर:

- सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक बेलनाकार मुहर है, जिसमें एक महिला का चित्र दो पुरुषों के बीच है, जो भाले से लड़ते या धमकी देते हुए दिखाए गए हैं।

मिट्टी के बर्तन:

- काले-लाल बर्तन

कालीबंगा के पुरातात्विक अवशेष

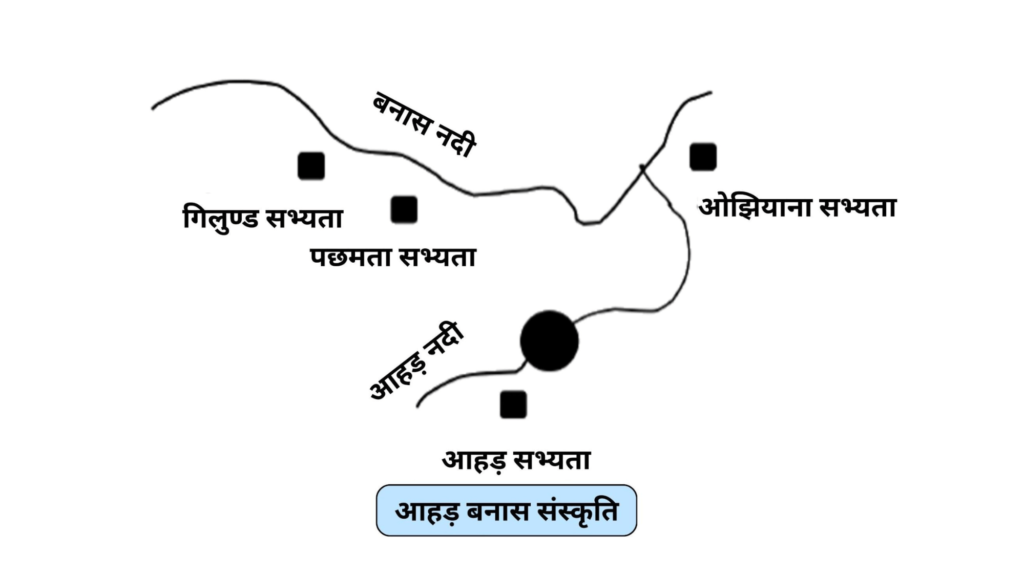

आहड़-बनास संस्कृति राजस्थान

- समय: 3000 से 1500 ईसा पूर्व

- खुदाई द्वारा: 1953 – ए.के. व्यास, 1956 – आर.सी. अग्रवाल, 1956 – एच.डी. सांकलिया

- आहड़ संस्कृति, जिसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान की एक कांस्य-युगीन संस्कृति है।

- यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और निकटस्थ की संस्कृति थी, और इस संस्कृति का मुख्य वितरण बनास नदी और इसकी सहायक नदियों, जैसे बेडच और आहड़, के नदी घाटियों में केंद्रित प्रतीत होता है।

- अब तक इस संस्कृति के 90 से अधिक स्थल (गिलुंड, आहार, ओझियाना और बालाथल आदि) पहचाने जा चुके हैं, जो मेवाड़ क्षेत्र में शिकार-संग्रहण से कृषि की ओर जीवन के परिवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

- आहड़ – बनास संस्कृति की विशेषताएँ:

- निवास स्थान :

- लोग एकल, दोहरी और बहु-कक्षीय आयताकार, वर्गाकार या गोल घरों में रहते थे।

- घर पत्थरों, मिट्टी के ईंटों से बनाए जाते थे, और दीवारों को मिट्टी से पलस्तर किया जाता था।

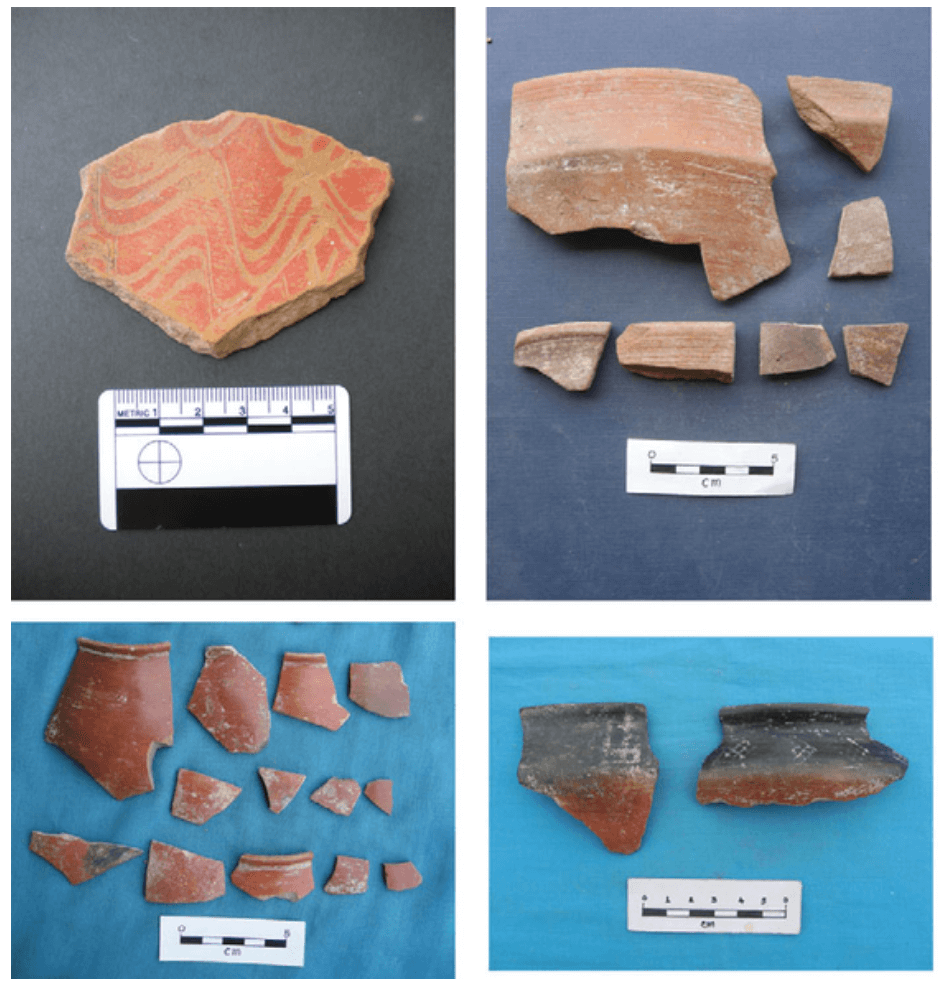

- मिट्टी के बर्तन:

- आहार संस्कृति के विशिष्ट बर्तन काले और लाल रंग के होते हैं (ब्लैक-एंड-रेड वेयर, BRW), जिन पर सफेद रंग से रेखीय और बिंदीदार डिजाइन बनाए जाते हैं और इनकी आकृतियों की सीमा सीमित होती है, जिनमें कटोरी, कटोरी-खड़े

- लम्बे फूलदान और गोलाकार फूलदान शामिल हैं।

- निवास स्थान :

- अर्थव्यवस्था और जीवनयापन:

- कृषि, पशुपालन और शिकार पर आधारित, जिसमें कई फसलों, जैसे गेहूं और जौ का उत्पादन किया जाता था।

- आहार संस्कृति के लोगों का हड़प्पा सभ्यता से व्यापारिक संबंध था।

- प्रौद्योगिकी:

- आहार लोगों की प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से तांबे पर आधारित थी, इसी कारण आहार को ‘ताम्रवती’ के नाम से जाना जाता है।

- इन्होंने अरावली पर्वत श्रृंखला के तांबे के अयस्कों का उपयोग करके कुल्हाड़ी और अन्य वस्तुएं बनाई।

- हालाँकि, इस अवधि में भी पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों का उपयोग नियोलीथिक प्रवृत्ति के रूप में जारी रहा और सिलिकस सामग्री से बने सूक्ष्मलिथिक औजार भी बहुत आम थे।

- महत्वपूर्ण स्थल:

- गिलुंड

- आहार

- ओझियाना

- बालाथल

- पछमता (क्योंकि, 2015 में खुदाई की गई)

सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर

अंतर को समझने के लिए, हम “सिंधु घाटी सभ्यता” और “आहड़-बनास संस्कृति” शब्दों से शुरू करते हैं। ध्यान दें कि एक को सभ्यता और दूसरे को संस्कृति कहा जाता है।

- संस्कृति क्या है?

- संस्कृति किसी समूह के लोगों के जीवन जीने का तरीका होती है। इसमें उनके परंपराएँ, विश्वास, कला, भाषा और रीति-रिवाज शामिल होते हैं।

- उदाहरण: आहड़-बनास संस्कृति राजस्थान का एक छोटा समुदाय था, जो अपनी मिट्टी के बर्तनों, कृषि प्रथाओं और दफनाने की रीति-रिवाजों के लिए जाना जाता है। इसमें उन्नत शहर या संगठित शासन नहीं था, इसलिए इसे संस्कृति कहा जाता है, न कि सभ्यता।

- संस्कृति बिना सभ्यता के हो सकती है। उदाहरण के लिए, प्रागैतिहासिक समय में शुरुआती मानवों की संस्कृति (औजार, गुफा चित्रकला और रीति-रिवाज) थी, लेकिन कोई सभ्यता नहीं थी।

- सभ्यता क्या है?

- सभ्यता मानव समाज के एक उन्नत और संगठित चरण को कहा जाता है। इसमें केवल संस्कृति ही नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, शासन, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा भी शामिल होता है।

- उदाहरण: सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे योजनाबद्ध शहर थे, उन्नत जल निकासी प्रणालियाँ, व्यापार नेटवर्क और शासन व्यवस्था थी।

- सभ्यता बिना संस्कृति के अस्तित्व में नहीं रह सकती। उदाहरण के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने लोगों की सांस्कृतिक प्रथाओं पर आधारित थी—जैसे उनकी कला, धार्मिक विश्वास और दैनिक परंपराएँ।

- तो हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति बीज है और सभ्यता वृक्ष है।

गिलुंड (राजसमंद)

- गिलुंड एक पुरातात्विक स्थल है जो राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है और यह आहड़-बनास कांस्यपाषाण संस्कृति का हिस्सा है।

- यह स्थल 1959-60 के दौरान बी. बी. लाल द्वारा खुदाई किया गया, जिसमें दो टीले ‘पूर्वी’ और ‘पश्चिमी’ नाम से पहचानें गए।

- विशेषताएँ:

- गिलुंड की बस्ती लगभग 3000-1700 ईसा पूर्व तक आबाद रही। इन वर्षों की बस्ती को दो कालों में विभाजित किया जा सकता है:

- प्रारंभिक आहड़-बनास संस्कृति 3000-2000 ईसा पूर्व।

- उत्तर-आहड़-बनास संस्कृति 2000-1700 ईसा पूर्व।

- प्रारंभिक आहार-बानास काल:

- यह कांस्य पाषाण काल था।

- निवास घरों की दीवारें मिट्टी के ईंटों से बनी थीं, जो मिट्टी से लीपित थीं।

- मिट्टी के बर्तन: काले और लाल बर्तन (BRW)

- टेरेकोटा आकृतियाँ: बैल की आकृतियाँ जिनमें प्रमुख कूबड़ और लंबे सींग थे।

- उत्तर-आहड़-बनास काल:

- गिलुंड के कालक्रम II की शुरुआत लगभग एक हजार ईसा पूर्व के मध्य से मानी जाती है, जैसा कि स्लेटी बर्तन के कटोरे और थालियों से पता चलता है।

- क्रमिक स्तरों में शुंग और कुषाण काल के लाल बर्तन, लाल पॉलिश किए गए बर्तन, काओलिन बर्तन और चाकू के आकार वाले बर्तन पाए गए, जो यह दर्शाते हैं कि यह बस्ती एक हजार ईसा पूर्व के अंत तक आबाद रही।

बालाथल (उदयपुर):

- खुदाई: 1962-63 वीरेंद्रनाथ मिश्र

- यह प्राचीन स्थल दो सांस्कृतिक कालों के दौरान आबाद था:

- कांस्यपाषाण काल (3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व)

- प्रारंभिक ऐतिहासिक काल (5वीं – 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व)

कांस्यपाषाण काल:

- बालाथल आहड-बनास संस्कृति का हिस्सा था और यहाँ पाए गए कलाकृतियों के माध्यम से इसे अन्य आहड-बनास संस्कृति स्थलों से जोड़ा जा सकता है।

- इस काल की विशेषता अच्छी तरह से योजनाबद्ध संरचनाएँ थीं। स्थल पर पाई गई घरें चौकोर या आयताकार थीं, जो मिट्टी और पत्थरों से बनी थीं।

- वस्तुएं: सैडल क्वर्न्स, मुलर्स, रबर स्टोन, हैमर स्टोन और तांबे के औजार, जिनमें चॉपर, चाकू, रेजर शामिल हैं।

- यहाँ के लोग कृषि-पालन प्रणाली का पालन करते थे, जो कृषि और पशुपालन का मिश्रण था।

- कांस्यपाषाण काल के बाद, स्थल को लंबे समय तक छोड़ दिया गया था, जब तक कि यह प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में पुनः आबाद नहीं हुआ।

प्रारंभिक ऐतिहासिक काल (लोहे का युग):

- प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की खुदाई से लोहे के उपकरणों का व्यापक उपयोग (लोहे के पिघलाने वाले 5 भट्टियों के अवशेष) सामने आया, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस काल में लोहे का महत्वपूर्ण स्थान था।

- लोग बांस और मिट्टी से बने घरों में रहते थे और उनकी फर्श मिट्टी और पत्थर से पिठी हुई थी।

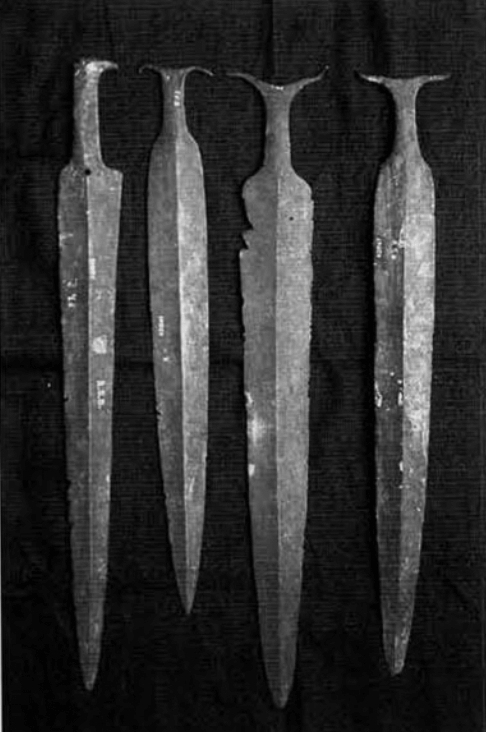

- लोहे के काम से संबंधित स्थल पर भट्ठियाँ, लोहे की सलग्स और अन्य कई वस्तुएं जैसे कीलें, बाणाग्र, सुई, हल, पलटा, चाकू आदि पाए गए हैं।

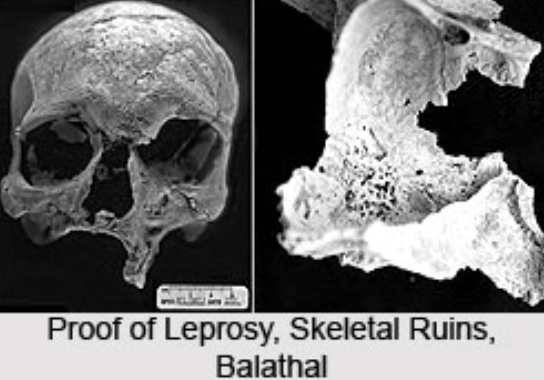

बालाथल की सबसे अद्वितीय वस्तु:

बालाथल में एक कंकाल पाया गया, जिसे 4,000 साल पुराना माना जाता है, और यह माना जाता है कि उसकी उम्र 37 वर्ष थी जब उसकी मृत्यु हुई। यह कंकाल मानवों में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण प्रदान करता है।

पछमता :

- हाल ही में 2015 में पछमता में खुदाई की गई, जो राजस्थान के उदयपुर से 100 किमी दूर स्थित एक गाँव है, इसे मेवाड़ मैदानी पुरातात्विक मूल्यांकन परियोजना के तहत खुदाई की गई।

- पचमटा आहड़-बनास संस्कृति का हिस्सा है, जो प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन था।

- खुदाई में छिद्रित मटके, शंख की चूड़ियाँ, टेराकोटा बीड्स, शंख, और सेमी-प्रेसियस पत्थर लैपिस लाजुली, विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन और दो चूल्हे पाए गए।

गेरू रंग मृदभांड संस्कृति (ओक्रे कलर्ड पॉटरी OCP) संस्कृति:

- यह कांस्य युग की संस्कृति (2000–1500 ईसा पूर्व) है, जो अपनी विशिष्ट लाल या ओक्रे रंग की मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है।

- विशेषताएँ:

- मृदभांड :

- लाल या ओक्रे रंग के बर्तन, जिनमें एक लाल परत होती थी और इनसे अंगुलियों पर ओक्रे रंग का दाग लगता था।

- यह उत्तर वैदिक हड़प्पा के मृदभांड से समानता रखती है।

- तांबे के खजाने:

- तांबे के औजारों जैसे कुल्हाड़ी, हथियार और अन्य कलाकृतियाँ, जिनके कारण इसे ‘तांबे के खजाने की संस्कृति’ कहा जाता है।

- ओसीपी बस्तियाँ छोटी होती थीं और इनकी निवासी संरचना बहुत पतली होती थी, जो यह दर्शाता है कि इन बस्तियों में निवास काल कम था।

- जीवनशैली और अर्थव्यवस्था: कृषि (चावल, ज्वार, और फलियां) के साथ पशुपालन (पालतू मवेशी, भेड़, बकरियाँ, सूअर)।

- मृदभांड :

- राजस्थान में, ओक्रे रंग की मटकी की जगहें निम्नलिखित स्थानों पर पाई गई हैं:

- गणेश्वर (सीकर)

- जोधपुरा (जयपुर)

गणेश्वर (सीकर):

- गणेश्वर एक तांबा संस्कृति स्थल है, जो नदी कांतली के स्रोत पर स्थित है।

- खुदाई द्वारा: 1972- आर. सी. अग्रवाल

- कई संख्या में चित्रित ओसीपी (गेरू रंग की मटकी) के टुकड़े पाए गए हैं, जो काले रंग के पैटर्न से सजाए गए हैं।

- गणेश्वर ताम्बे की खदानों (खेतड़ी) के पास स्थित है और यह मुख्य रूप से हड़प्पा को ताम्बे की वस्तुएं प्रदान करता था।

- यहां से पाए गए 99% धातु ताम्बे की हैं, जिनमें सुइयाँ, भाले, बाण की नोक, हेयरपिन, मछली पकड़ने के कांटे आदि शामिल हैं।

जोधपुरा (जयपुर):

- जोधपुरा जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में स्थित है, जो साबी नदी के किनारे स्थित है।

- यहाँ की खुदाई 1972-73 में आर. सी. अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में की गई थी।

- यह स्थल कांस्यपाषाण काल, लौह युग, शुंग-कुषाण काल, और मौर्य काल से संबंधित है।

- ओसीपी संस्कृति के प्रमाण:

- यहाँ 1.5 मीटर मोटी ओक्रे रंग की बर्तन की परत पाई गई।

- यह बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव दिखाते हैं।

- यह स्थल ग्रे पेंटेड वेयर संस्कृति के लिए भी महत्वपूर्ण है।

- छत की टाइलों और घास की छतों वाले मकानों के प्रमाण पाए गए।