स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें हम स्थिर अवस्था में स्थित विद्युत आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसमें आवेशों के बीच लगने वाले बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव जैसी प्रमुख अवधारणाओं को समझा जाता है।

स्थिर वैद्युतिकी

क्या आपने कभी:

- सिंथेटिक स्वेटर उतारते समय चिंगारी देखी या खटखट की आवाज सुनी?

- कार का दरवाजा या बस की लोहे की रेलिंग छूने पर हल्का विद्युत झटका महसूस किया?

- टीवी स्क्रीन पर कागज की पट्टियाँ चिपकते हुए देखीं या बालों पर रगड़ने के बाद गुब्बारे को दीवार पर चिपकते हुए देखा?

- तूफान के दौरान बिजली की शानदार चमक देखी?

ये सभी घटनाएँ स्थिर वैद्युतिकी के कारण होती हैं, जो वस्तुओं पर विद्युत आवेशों के संचय से उत्पन्न होती हैं। धारा वैद्युतिकी, जिसमें आवेश निरंतर प्रवाहित होते हैं, के विपरीत, स्थिर वैद्युतिकी स्थिर अवस्था में आवेशों से संबंधित है।

स्थिर वैद्युतिकी

स्थिर वैद्युतिकी वह विद्युत आवेश है जो घर्षण, चालन, या प्रेरण के कारण किसी वस्तु की सतह पर संचित हो जाता है। धारा वैद्युतिकी, जिसमें आवेश प्रवाहित होते हैं, के विपरीत, स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर रहते हैं जब तक कि वे विसर्जित न हों।

यह तब होता है जब इलेक्ट्रॉन (ऋणात्मक आवेश वाले कण) एक पदार्थ से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ विद्युतरोधी है या किसी चालक से पृथक है, तो आवेश उस स्थान पर रहता है, जिससे स्थिर वैद्युत का संचय होता है। जब आवेश को प्रवाहित होने का मार्ग मिलता है, तो वह विसर्जित हो जाता है, और स्थिर वैद्युत धारा वैद्युत में परिवर्तित हो जाती है।

उदाहरण:

- गुब्बारे को बालों पर रगड़ना: जब आप गुब्बारे को अपने बालों पर रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बालों से गुब्बारे में चले जाते हैं। आपके बाल धनात्मक आवेशित हो जाते हैं, और गुब्बारा ऋणात्मक आवेशित। इन विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण के कारण गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है।

- कालीन पर चलना: जब कोई व्यक्ति कालीन पर चलता है, तो उसका शरीर कालीन के रेशों से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिससे कालीन धनात्मक आवेशित हो जाता है।

- व्यक्ति के शरीर में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन संचित होते हैं। यदि वे किसी चालक (जैसे धातु का दरवाजा) को छूते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से विसर्जित होते हैं, जिससे छोटी चिंगारी उत्पन्न होती है।

- बालों की लटें समान आवेशों के बीच विकर्षण के कारण खड़ी हो सकती हैं।

- सिंथेटिक स्वेटर उतारते समय चिंगारी या खटखट:

- स्वेटर उतारते समय कपड़े और शरीर के बीच घर्षण से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं।

- इससे आवेश संचय होता है, और अचानक विसर्जन होने पर चिंगारी या खटखट की आवाज उत्पन्न होती है।

- कार के दरवाजे या बस की लोहे की रेलिंग से हल्का झटका:

- कालीन पर चलने या कार की सीट से उतरने पर शरीर में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन संचित होते हैं।

- धातु की वस्तु (जैसे कार का दरवाजा या बस की रेलिंग) छूने पर स्थिर बिजली तुरंत विसर्जित होती है, जिससे हल्का झटका लगता है।

- टीवी स्क्रीन पर कागज की पट्टियाँ चिपकना या दीवार पर गुब्बारा चिपकना:

- टीवी स्क्रीन या गुब्बारा घर्षण से स्थिर आवेश प्राप्त करता है।

- हल्की वस्तुएँ जैसे कागज या बाल स्थिर वैद्युत बलों के कारण इससे आकर्षित होती हैं।

- ऊनी टोपी उतारने के बाद बाल खड़े होना:

- टोपी और बालों के बीच रगड़ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं।

- चूँकि प्रत्येक बाल पर समान आवेश होता है, वे एक-दूसरे को विकर्षित करते हैं, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं।

- बिजली का कड़कना:

- तूफानी बादलों में छोटे ओले के कण टकराते हैं, जिससे आवेश स्थानांतरित होता है।

- बादल विद्युतीय रूप से ध्रुवीकृत हो जाते हैं, जिससे बादल और पृथ्वी के बीच आवेश अंतर उत्पन्न होता है।

- जब आवेश संचय हवा की विद्युतरोधी क्षमता से अधिक हो जाता है, तो अचानक विसर्जन होता है, जिससे बिजली कड़कती है।

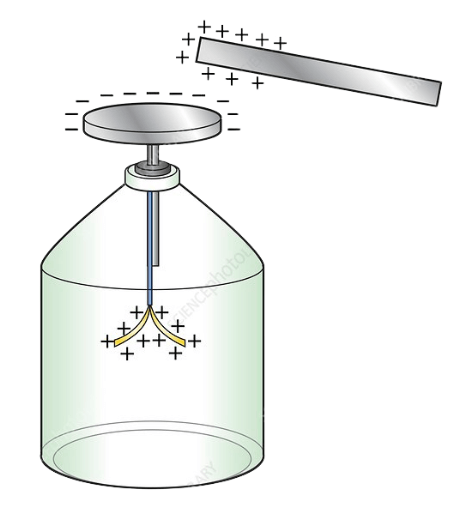

स्वर्ण-पर्ण विद्युतदर्शी: विद्युत आवेश का पता लगाना

- विद्युतदर्शी (electroscope) एक साधारण यंत्र है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का पता लगाने और उसकी माप करने के लिए किया जाता है। स्वर्ण-पर्ण विद्युतदर्शी में एक धातु की छड़ होती है, जो दो पतली स्वर्ण पर्णों से जुड़ी होती है, और ये एक कांच के पात्र में बंद होते हैं।

जब कोई आवेशित वस्तु धातु के गोले को स्पर्श करती है, तो आवेश स्वर्ण पर्णों तक पहुँचता है, जिससे वे स्थिर वैद्युत विकर्षण के कारण अलग हो जाते हैं। पर्णों का अलगाव की डिग्री विद्युतदर्शी पर आवेश की मात्रा का सूचक होती है।

यह कैसे कार्य करता है

- जब कोई आवेशित वस्तु गोल सिरे को स्पर्श करती है, तो आवेश पर्णों तक स्थानांतरित हो जाता है, जिससे वे परस्पर विकर्षित होते हैं।

- आवेश जितना अधिक होगा, पर्णों का अलगाव उतना ही अधिक होगा।

- यह प्रभाव दो इस्त्री किए हुए कागज की पट्टियों के समान आवेशों के कारण एक-दूसरे को विकर्षित करने के समान है।

वैन डी ग्राफ जनित्र प्रयोग:

- यह यंत्र एक धातु के गोले पर विद्युत आवेश एकत्र करता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि स्थिर आवेश कैसे संचित होता है और किसी व्यक्ति के शरीर पर पुनर्वितरित हो जाता है, जिससे उनके बाल खड़े हो जाते हैं।

त्रिविद्युत प्रभाव (Triboelectric effect)

- जब विभिन्न पदार्थ एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खोने वाला पदार्थ धनात्मक आवेशित हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को त्रिविद्युत प्रभाव कहा जाता है।

- त्रिविद्युत श्रेणी (आवेश ग्रहण करने और खोने वाले पदार्थ)

- धनात्मक आवेशित होने वाले पदार्थ (इलेक्ट्रॉन खोते हैं): कांच, ऊन, बाल, कागज

- ऋणात्मक आवेशित होने वाले पदार्थ (इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं): प्लास्टिक, रबर, गुब्बारा, रेशम

आवेश स्थानांतरण की विधियाँ

(क) घर्षण द्वारा आवेशन (रगड़ना)

- जब दो भिन्न पदार्थों को एक-दूसरे के खिलाफ रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं।

- इलेक्ट्रॉन खोने वाली वस्तु धनात्मक आवेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली वस्तु ऋणात्मक आवेशित हो जाती है।

- उदाहरण:

- कांच की छड़ को रेशम से रगड़ना → कांच की छड़ धनात्मक और रेशम ऋणात्मक हो जाता है।

- प्लास्टिक की छड़ को फर से रगड़ना → प्लास्टिक की छड़ ऋणात्मक और फर धनात्मक हो जाता है।

(ख) संपर्क द्वारा आवेशन (चालन)

- एक आवेशित वस्तु दूसरी वस्तु को सीधे संपर्क द्वारा अपना आवेश स्थानांतरित कर सकती है।

- यह तब होता है जब इलेक्ट्रॉन दोनों वस्तुओं के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित होते हैं।

- उदाहरण: एक धनात्मक आवेशित छड़ एक उदासीन धातु के गोले को स्पर्श करती है, तो यह अपना कुछ आवेश गोले में स्थानांतरित कर देती है, जिससे गोला धनात्मक आवेशित हो जाता है।

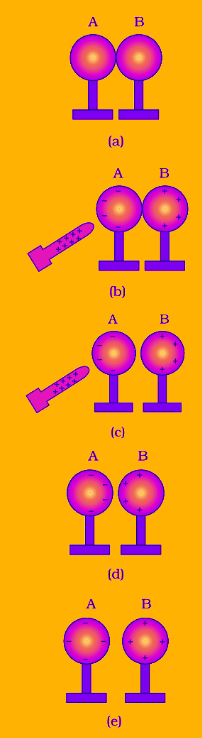

(ग) प्रेरण द्वारा आवेशन (बिना संपर्क के)

- प्रेरण द्वारा आवेशन तब होता है जब एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन चालक के पास लाया जाता है, जिससे बिना सीधे संपर्क के आवेशों का पुनर्वितरण होता है।

- यह प्रक्रिया संपर्क द्वारा आवेशन से भिन्न है, जिसमें आवेश भौतिक स्पर्श द्वारा स्थानांतरित होता है।

- उदाहरण: एक ऋणात्मक आवेशित छड़ को धातु की वस्तु के पास लाने पर धातु में इलेक्ट्रॉन विकर्षित हो जाते हैं, जिससे एक ओर धनात्मक आवेश और दूसरी ओर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है।

प्रेरण द्वारा आवेशन के चरण

- आवेशों का पुनर्वितरण:

- एक धनात्मक आवेशित छड़ को दो उदासीन धातु के गोलों A और B के पास लाएँ, जो एक-दूसरे को स्पर्श कर रहे हों।

- गोलों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित छड़ की ओर आकर्षित होते हैं, और गोले A के उस भाग पर संचित हो जाते हैं जो छड़ के सबसे निकट है।

- इससे गोला B के सबसे दूर वाले भाग पर धनात्मक आवेश की अधिकता हो जाती है।

- गोलों का पृथक्करण:

- आवेशित छड़ को गोले A के पास रखते हुए, गोले A और B को थोड़ा अलग करें।

- अब गोला A में ऋणात्मक आवेश की अधिकता हो जाती है, जबकि गोला B में धनात्मक आवेश की अधिकता हो जाती है।

- छड़ को हटाना:

- यदि अब आवेशित छड़ को हटा दिया जाए, तो गोलों पर आवेश बने रहते हैं और उनकी सतहों पर पुनर्वितरित हो जाते हैं।

- अब गोले विपरीत आवेशित हो जाते हैं, बिना आवेशित छड़ के साथ किसी सीधे संपर्क के।

इस प्रकार, प्रेरण द्वारा आवेशन किसी वस्तु को आवेशित करने की अनुमति देता है, बिना प्रेरक वस्तु से कोई आवेश खोए।

आवेशित छड़ हल्की वस्तुओं को क्यों आकर्षित करती है?

- जब एक आवेशित छड़ को किसी उदासीन (neutral) हल्की वस्तु (जैसे कागज के टुकड़े या पिथ बॉल) के पास लाया जाता है, तो यह वस्तु के निकटतम भाग पर विपरीत आवेश प्रेरित करती है।

- प्रेरित विपरीत आवेश → प्रबल आकर्षण

- प्रेरित समान आवेश → कमजोर विकर्षण (क्योंकि यह अधिक दूरी पर होता है)

- चूँकि आकर्षण विकर्षण से प्रबल होता है (दूरी के अंतर के कारण), हल्की वस्तु छड़ की ओर खिंचती है।

स्थिर वैद्युतिकी के उपयोगी अनुप्रयोग:

- वायु निस्पंदन और धूल हटाना: वैद्युत निस्पंदक विपरीत आवेशों का उपयोग करके हवा में मौजूद कणों को पकड़ते हैं।

- ज़ेरोग्राफी (फोटोकॉपी): एक आवेशित ड्रम टोनर कणों को आकर्षित करता है, जिससे चित्र बनते हैं।

संभावित खतरे:

- इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान: स्थिर वैद्युत विसर्जन संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को नुकसान पहुँचा सकता है।

- ईंधन पाइपलाइनों में आग का खतरा: तरल के प्रवाह से घर्षण के कारण स्थिर वैद्युत उत्पन्न हो सकती है। यदि यह चिंगारी के रूप में ज्वलनशील वाष्पों के पास विसर्जित होती है, तो विस्फोट हो सकता है।

चालक और विद्युतरोधी:

पदार्थों को उनकी विद्युत प्रवाह की अनुमति देने की क्षमता के आधार पर चालक और विद्युतरोधी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

चालक

- परिभाषा: वे पदार्थ जो विद्युत आवेश के स्वतंत्र गति की अनुमति देते हैं।

- कारण: चालकों में कमजोर रूप से बंधे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से गति करते हैं। (मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति)

- स्थिर वैद्युतिकी पर प्रभाव: आवेश फैल जाते हैं और स्थिर नहीं रहते, इसलिए स्थिर वैद्युत संचित नहीं होती।

- उदाहरण:

- धातुएँ (ताँबा, चाँदी, सोना, एल्यूमिनियम)

- ग्रेफाइट

- मानव शरीर (यही कारण है कि हमें स्थिर वैद्युत विसर्जन से झटका लगता है!)

चालकों का प्रायोगिक प्रदर्शन:

- ऊन से रगड़ी गई धातु की छड़, यदि हाथ में पकड़ी जाए, तो आवेश धारण नहीं करती।

- चूँकि धातु की छड़ और मानव शरीर दोनों चालक हैं, आवेश तुरंत पृथ्वी में चला जाता है।

- यदि धातु की छड़ को विद्युतरोधी हैंडल (लकड़ी या प्लास्टिक) से पकड़ा जाए, तो यह आवेश धारण करती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि चालक के साथ सीधा संपर्क आवेश को प्रवाहित होने देता है।

विद्युतरोधी/कुचालक (Insulators)

- परिभाषा: वे पदार्थ जो आवेश को स्वतंत्र रूप से गति करने की अनुमति नहीं देते।

- कारण: इनके इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे होते हैं, जिससे आवेश प्रवाह रुकता है।

- स्थिर वैद्युतिकी पर प्रभाव: आवेश स्थानीय रहता है, जिससे स्थिर वैद्युत संचित हो सकती है।

- उदाहरण: प्लास्टिक, रबर, कांच, लकड़ी, शुष्क हवा

विद्युतरोधियों/कूचालको का प्रायोगिक प्रदर्शन:

- शुष्क बालों पर रगड़ी गई प्लास्टिक की कंघी आवेशित हो जाती है और छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर सकती है।

- उसी तरह रगड़ा गया धातु का चम्मच आवेशित नहीं होता, क्योंकि धातुएँ आवेश को हमारे शरीर के माध्यम से पृथ्वी में जाने देती हैं।

- यह बताता है कि शुष्क मौसम में सिंथेटिक कपड़े चिंगारी क्यों पैदा करते हैं—आवेश विद्युतरोधी कपड़े पर फँस जाता है, बजाय इसके कि वह बह जाए।

- एक आवेशित प्लास्टिक की छड़ और उदासीन पिथ बॉल के बीच धातु का तार जोड़ने पर आवेश पिथ बॉल में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे वह आवेशित हो जाता है।

- यदि धातु के तार की जगह नायलॉन धागा या रबर का उपयोग किया जाए, तो कोई आवेश स्थानांतरण नहीं होता, जिससे सिद्ध होता है कि विद्युतरोधियों के माध्यम से आवेश प्रवाहित नहीं होता।

विद्युत प्रणालियाँ

- अर्थिंग (ग्राउंडिंग) वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आवेशित वस्तु से अतिरिक्त आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित किया जाता है।

- यह विद्युत झटकों को रोकता है और विद्युत उपकरणों को क्षति से बचाता है।

अर्थिंग कैसे कार्य करता है:

- एक मोटी धातु की प्लेट को पृथ्वी में गहराई तक दबाया जाता है।

- एक धातु का तार इस प्लेट को इमारतों और विद्युत उपकरणों से जोड़ता है।

- यदि कोई विद्युत दोष होता है (उदाहरण के लिए, लाइव तार किसी धातु के भाग को स्पर्श करता है), तो आवेश मानव शरीर से होकर गुजरने के बजाय सुरक्षित रूप से पृथ्वी में चला जाता है।

दैनिक जीवन में अर्थिंग के उदाहरण:

- विद्युत उपकरण (जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन) को अर्थिंग किया जाता है ताकि झटके से बचा जा सके।

- इमारतों में विद्युत लाइनों में एक तीसरा तार, जिसे पृथ्वी तार कहा जाता है, शामिल होता है जो अतिरिक्त आवेश को दूर ले जाता है।

चालक और कुचालक के बीच अंतर

| गुण | चालक | विद्युतरोधी/कुचालक |

| परिभाषा | वे पदार्थ जो विद्युत आवेशों (इलेक्ट्रॉनों) को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। | वे पदार्थ जो विद्युत आवेशों के प्रवाह का विरोध करते हैं। |

| इलेक्ट्रॉन गति | इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। | इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से दृढ़ बंधे होते हैं, जिससे उनकी गति प्रतिबंधित होती है। |

| स्थिर वैद्युतिकी का प्रभाव | स्थिर आवेश को आसानी से धारण नहीं कर सकते, क्योंकि आवेश दूर चले जाते हैं। | खराब चालकता के कारण स्थिर आवेश संचित कर सकते हैं। |

| विद्युत प्रतिरोध | कम प्रतिरोध (धारा को प्रवाहित होने देता है)। | उच्च प्रतिरोध (धारा के प्रवाह को रोकता है)। |

| उदाहरण | धातुएँ जैसे ताँबा, चाँदी, एल्यूमिनियम, सोना, लोहा, और घुले हुए लवणों वाला पानी। | रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, शुष्क वायु, सिरामिक्स। |

| परिपथों में उपयोग | तारों, कनेक्टर्स, और विद्युत अवयवों के निर्माण में उपयोग। | तारों को ढकने (इन्सुलेशन के रूप में) और झटकों को रोकने के लिए उपयोग। |

| ऊष्मा चालकता | अच्छे ऊष्मा चालक (उदाहरण: धातुएँ)। | खराब ऊष्मा चालक (ऊष्मा रोधन के लिए उपयोग)। |

| अनुप्रयोग उदाहरण | विद्युत तार, रसोई के बर्तन, विद्युत संचरण लाइनें। | औजारों के रोधी हैंडल, रबर के दस्ताने, प्लास्टिक कोटिंग। |

अर्धचालक (Semiconductors): चालक और कुचालक के बीच का मध्य मार्ग

- अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों और विद्युतरोधियों के बीच होती है। इनकी विद्युत संचालन की क्षमता को तापमान, अशुद्धियों (डोपिंग), या विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके नियंत्रित और संशोधित किया जा सकता है।

- उदाहरण: सिलिकन (Si), जर्मेनियम (Ge), गैलियम आर्सेनाइड (GaAs)।

- डोपिंग: अर्धचालक में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियाँ (डोपेंट) मिलाने से इसके विद्युत गुण बदल जाते हैं।

- डोपिंग के प्रकार:

- n-प्रकार (अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन): उदाहरण, फॉस्फोरस-डोप्ड सिलिकन।

- p-प्रकार (अतिरिक्त रिक्तियाँ): उदाहरण, बोरॉन-डोप्ड सिलिकन।

- डोपिंग के प्रकार:

- तापमान पर निर्भरता:

- धातुओं के विपरीत, अर्धचालक उच्च तापमान पर बेहतर चालक बन जाते हैं।

- यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शीतलन प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

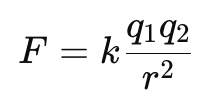

कूलॉम का नियम

विद्युत आवेश एक-दूसरे पर बल लगाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि:

- दो आवेशित गुब्बारे एक-दूसरे को विकर्षित करते हैं?

- रगड़ी गई प्लास्टिक की कंघी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है?

ये सभी प्रभाव आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बलों के कारण होते हैं।

कूलॉम का नियम, जिसे चार्ल्स-ऑगस्टिन डी कूलॉम ने 1785 में प्रतिपादित किया, दो बिंदु आवेशों के बीच इस बल को परिमाणात्मक रूप से व्यक्त करता है।

कथन: “दो बिंदु आवेशों के बीच बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।”

गणितीय रूप:

जहाँ:

- F = आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल (न्यूटन, N में)

- q1 और q2 = दोनों आवेशों का परिमाण (कूलॉम, C में)

- r = दोनों आवेशों के बीच की दूरी (मीटर, m में)

- k = कूलॉम नियतांक, 9×109 N·m²/C²

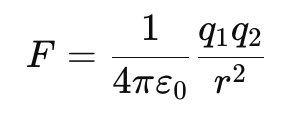

निर्वात की विद्युतशीलता (ε₀) का उपयोग करते हुए वैकल्पिक रूप:

जहाँ ε₀ = 8.854 × 10⁻¹² C²/N·m² (निर्वात की विद्युतशीलता)।

स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति

- यह बल व्युत्क्रमानुपाती वर्ग नियम का पालन करता है, अर्थात् यदि दूरी दोगुनी हो जाए, तो बल एक-चौथाई रह जाता है।

- बल की दिशा: बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह विकर्षी होता है यदि दोनों आवेश समान (धनात्मक या ऋणात्मक) हों, और आकर्षी होता है यदि वे विपरीत हों।

- संरक्षी बल: स्थिर वैद्युत बल संरक्षी होता है, अर्थात् किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य केवल उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है।

- अध्यारोपण सिद्धांत: बहु-आवेश तंत्र में, किसी आवेश पर कुल बल अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है।

- बिंदु आवेशों पर लागू: कूलॉम का नियम बिंदु आवेशों या गोलाकार सममित वस्तुओं के लिए सबसे सटीक है। अनियमित आकार की वस्तुओं के लिए अधिक जटिल गणनाएँ आवश्यक होती हैं।

- निर्वात और माध्यम में कार्य: बल निर्वात में सबसे प्रबल होता है और किसी माध्यम में परावैद्युत नियतांक के आधार पर कम हो जाता है।

- गुरुत्व से तुलना: गुरुत्व की तरह, कूलॉम का नियम भी व्युत्क्रमानुपाती वर्ग नियम का पालन करता है, लेकिन गुरुत्व हमेशा आकर्षी होता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल आकर्षी और विकर्षी दोनों हो सकता है।

कूलॉम ने दो आवेशित धातु गोलों के बीच बल को मापने के लिए टॉर्शन संतुलन का उपयोग किया।

- उन्होंने गोलों के बीच की दूरी को बदलकर विभिन्न दूरी पर बल को मापा।

- उन्होंने गोलों पर आवेशों को भी बदला और देखा कि बल कैसे परिवर्तित होता है।

- प्रयोगों के माध्यम से, उन्होंने व्युत्क्रमानुपाती वर्ग संबंध और आवेशों के गुणनफल के साथ प्रत्यक्ष समानुपात को खोजा।

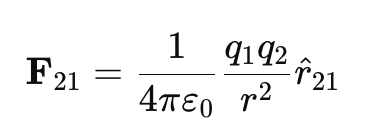

कूलॉम के नियम का सदिश रूप

चूँकि बल एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। कूलॉम के नियम का सदिश रूप है:

जहाँ:

- F21 = आवेश q2 पर आवेश q1 के कारण लगने वाला बल।

- r̂21 = q1 से q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश।

- यदि q1 और q2 समान आवेश (धनात्मक या ऋणात्मक) हैं, तो बल सदिश दूर की ओर (विकर्षण) इंगित करता है।

- यदि q1 और q2 विपरीत आवेश हैं, तो बल सदिश एक-दूसरे की ओर (आकर्षण) इंगित करता है।

- कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, अर्थात्:

F12 = −F21

(q1 द्वारा q2 पर लगाया गया बल, q2 द्वारा q1 पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत होता है।)

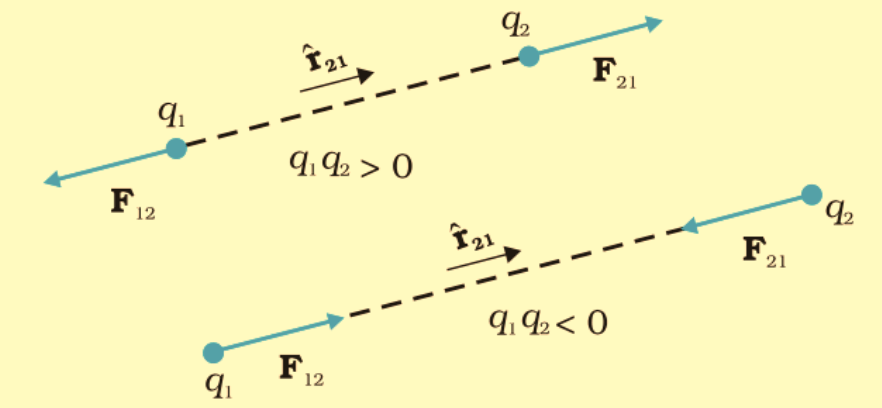

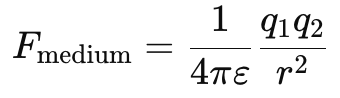

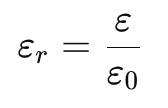

माध्यम में कूलॉम का नियम (विद्युतशीलता/Permittivity का प्रभाव)

- कूलॉम का नियम निर्वात में पूर्ण रूप से लागू होता है।

- किसी माध्यम में, पदार्थ में आणविक द्विध्रुवों की उपस्थिति के कारण बल कमजोर होता है।

- संशोधित कूलॉम का नियम है:

जहाँ ε माध्यम की विद्युतशीलता है।

- आपेक्षिक विद्युतशीलता (या परावैद्युत नियतांक) है:

- माध्यम में बल निर्वात की तुलना में εr के गुणक से कम होता है:

उदाहरण: जल के लिए (εr = 80), अर्थात् जल में कूलॉम का बल निर्वात की तुलना में 80 गुना कमजोर होता है।

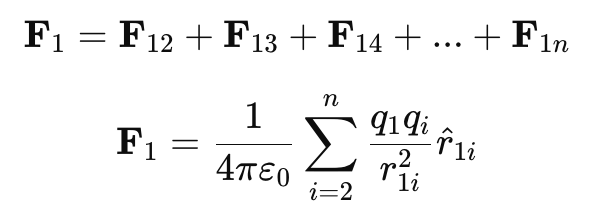

बहु-आवेशों के बीच बल: अध्यारोपण सिद्धांत (Superposition Principle)

- किसी आवेश पर अन्य बहु-आवेशों के कारण लगने वाला कुल स्थिर वैद्युत बल, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है, जिसे एक-एक करके लिया जाता है।

- अतिरिक्त आवेशों की उपस्थिति किसी दो व्यक्तिगत आवेशों के बीच बल को प्रभावित नहीं करती।

- इसका अर्थ है कि स्थिर वैद्युत बल सदिश योग के नियम का पालन करते हैं, जैसा कि यांत्रिक बलों में होता है।

- गणितीय रूप से, (n) आवेशों q1,q2,q3,….,qn, के तंत्र में, आवेश q1 पर अन्य सभी आवेशों के कारण कुल बल निम्नलिखित है:

जहाँ:

- F1 = आवेश q1 पर कुल बल

- F1i = qi के कारण आवेश q1 पर बल

- r1i = आवेश q1 और qi के बीच की दूरी

- r̂1i = q1 से qi की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश

- ε0 = निर्वात की विद्युतशीलता

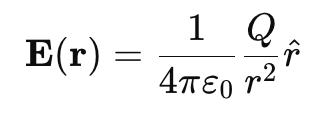

विद्युत क्षेत्र

- विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जो किसी आवेश के चारों ओर होता है, जहाँ कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है।

- यदि हम एक आवेश (q) को किसी अन्य आवेश (Q) के पास रखते हैं, तो यह कूलॉम बल का अनुभव करता है।

- लेकिन जब (q) वहाँ नहीं होता, तो उस बिंदु पर क्या मौजूद होता है?

- वैज्ञानिकों ने विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की, जो अंतरिक्ष में आवेश (Q) के प्रभाव को दर्शाता है।

- परिभाषा: किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल के बराबर होता है।

निर्वात में किसी बिंदु आवेश (Q) से दूरी (r) पर विद्युत क्षेत्र E निम्नलिखित है:

जहाँ:

- E = विद्युत क्षेत्र (N/C – न्यूटन प्रति कुलाम)

- Q = स्रोत आवेश (कूलॉम, C)

- r = आवेश (Q) से दूरी (मीटर, m)

- r̂ = आवेश से अवलोकन बिंदु की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश

- ε0 = निर्वात की विद्युतशीलता (8.854 × 10⁻¹² C²/N·m²)

विद्युत क्षेत्र में आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल

- जब एक आवेश (q) को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, तो यह निम्नलिखित स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है:

F = qE

- यदि (q) धनात्मक है, तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है।

- यदि (q) ऋणात्मक है, तो बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है।

विद्युत क्षेत्र की इकाई:

1 N/C=1 V/m

(N/C = न्यूटन प्रति कूलॉम, V/m = वोल्ट प्रति मीटर)

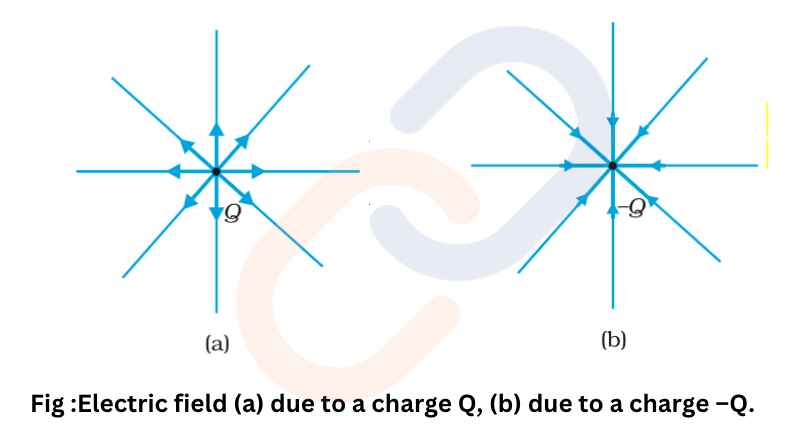

विद्युत क्षेत्र की दिशा

- धनात्मक आवेश (Q) के लिए: विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर इंगित होता है।

- ऋणात्मक आवेश (Q) के लिए: विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर अंदर की ओर इंगित करता है।

विद्युत क्षेत्र रेडियल होता है—धनात्मक आवेशों के लिए बाहर की ओर और ऋणात्मक आवेशों के लिए अंदर की ओर। एक बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेडियल रूप से सममित होता है। आवेश से समान दूरी पर, सभी दिशाओं में क्षेत्र की तीव्रता स्थिर रहती है।

विद्युत क्षेत्र के गुण

- सदिश क्षेत्र: विद्युत क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं।

- स्थान पर निर्भरता: E की तीव्रता आवेश Q से दूरी के साथ बदलती है।

- अध्यारोपण सिद्धांत: यदि एक से अधिक आवेश मौजूद हों, तो कुल विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्रों का सदिश योग होता है।

विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व

- कुलॉम का नियम बल की गणना सीधे करता है, लेकिन यह यह नहीं बताता कि बल अंतरिक्ष में कैसे कार्य करता है।

- क्षेत्र की अवधारणा आवेश के प्रभाव को बिना किसी अन्य आवेश की आवश्यकता के वर्णन करती है।

- यह समय-निर्भर परिदृश्यों (जैसे विद्युतचुम्बकीय तरंगें) में बल प्रसार को समझाने में सहायता करती है।

विद्युत क्षेत्र रेखाएं: विद्युत क्षेत्र का चित्रात्मक निरूपण

- विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा माइकल फैराडे द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

- उन्होंने इन्हें मूल रूप से “बल रेखाएं” कहा था, लेकिन आज हम अधिक सटीक शब्द “क्षेत्र रेखाएं” का उपयोग करते हैं।

- विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, जो अंतरिक्ष में विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करने के लिए खींची जाती हैं।

- प्रत्येक बिंदु पर, क्षेत्र रेखा की स्पर्शरेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा दर्शाती है।

- क्षेत्र रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है।

- अधिक सघन (भीड़भाड़ वाली) क्षेत्र रेखाएं = अधिक प्रबल क्षेत्र

- व्यापक रूप से फैली क्षेत्र रेखाएं = कमजोर क्षेत्र

- विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती वर्ग नियम का पालन करता है। इसका अर्थ है कि आवेश से दूरी बढ़ने पर क्षेत्र कमजोर होता जाता है, और क्षेत्र रेखाएं कम सघन हो जाती हैं।

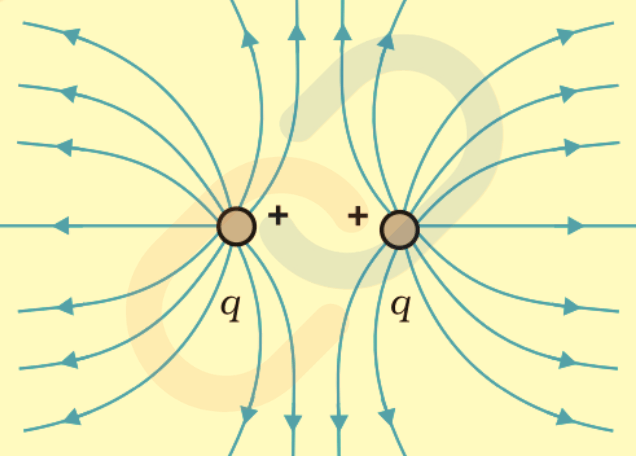

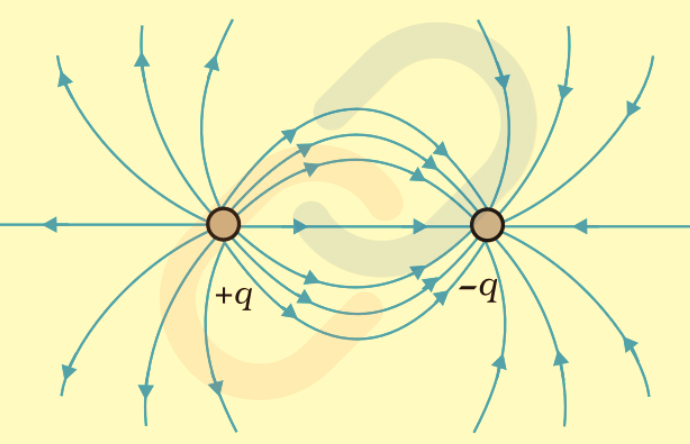

आवेश विन्यास के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं

- एकल आवेश: क्षेत्र रेखाएं रेडियल होती हैं—धनात्मक आवेश के लिए बाहर की ओर, ऋणात्मक आवेश के लिए अंदर की ओर।

- दो समान आवेश (+q,+q): क्षेत्र रेखाएं एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जो पारस्परिक प्रतिकर्षण को दर्शाती हैं।

- द्विध्रुव (+q,−q): क्षेत्र रेखाएं आवेशों के बीच वक्राकार होती हैं, जो आकर्षण को दर्शाती हैं।

विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण

- विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेशों से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेशों पर समाप्त होती हैं (या एकल आवेशों के मामले में अनंत तक विस्तृत होती हैं)।

- ये रेखाएं टूटती या अचानक रुकती नहीं हैं—ये सतत वक्र बनाती हैं।

- ये कभी भी एक-दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करतीं—अन्यथा, प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की दो अलग-अलग दिशाएं होंगी, जो असंभव है।

- ये बंद लूप नहीं बनातीं—चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के विपरीत, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का हमेशा एक प्रारंभ और अंत होता है।

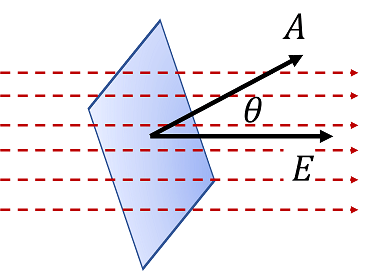

विद्युत फ्लक्स (ΦE)

विद्युत फ्लक्स किसी दी गई सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या है।

गणितीय व्यंजक:

ΦE = E⋅A = EAcosθ

जहाँ:

- E = विद्युत क्षेत्र की तीव्रता (N/C)

- A =सतह का क्षेत्रफल (m²)

- θ = विद्युत क्षेत्र और सतह के अभिलंब के बीच का कोण

- यदि θ=0 (क्षेत्र सतह के लंबवत हो) → अधिकतम फ्लक्स (ΦE=EA)

- यदि θ=90∘ (क्षेत्र सतह के समांतर हो) → शून्य फ्लक्स (ΦE=0)

गॉस का नियम (Gauss’s Law)

“किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर संलग्न कुल आवेश के समानुपाती होता है।

∮E⋅dA = Qenclosed/ε0

जहाँ:

- ∮E⋅dA= कुल विद्युत फ्लक्स

- Qenclosed = सतह के भीतर शुद्ध आवेश

- ε0 = निर्वात की विद्युतशीलता (8.85×10-12 C²/N·m²)

- यदि सतह के भीतर कोई आवेश नहीं है, तो शुद्ध फ्लक्स शून्य होता है।

- यदि सतह के भीतर आवेश संलग्न है, तो फ्लक्स गैर-शून्य होता है और यह कुल आवेश पर निर्भर करता है।

गुरुत्वाकर्षण और स्थिरवैद्युत बलों की तुलना

गुरुत्वाकर्षण और स्थिरवैद्युत बल दोनों प्रकृति के चार मूलभूत बलों में से एक हैं।

| आधार | गुरुत्वाकर्षण बल | स्थिरवैद्युत बल |

| प्रकृति | हमेशा आकर्षक | आकर्षक या प्रतिकर्षक हो सकता है |

| सूत्र | ||

| समानुपात | द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती | आवेशों के गुणनफल के समानुपाती |

| स्थिरांक | गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G=6.674×10-11 Nm²/kg² | कुलॉम स्थिरांक k=9×109 Nm²/C² |

| तीव्रता | अत्यंत कमजोर (स्थिरवैद्युत बल से बहुत कमजोर) | बहुत प्रबल (गुरुत्वाकर्षण से लगभग 1036 गुना अधिक प्रबल) |

| परास | अनंत | अनंत |

| माध्यम पर निर्भरता | माध्यम पर निर्भर नहीं करता | माध्यम पर निर्भर करता है (उदाहरण के लिए, निर्वात की तुलना में जल में कमजोर) |

| परिरक्षण प्रभाव | परिरक्षित नहीं किया जा सकता | चालक या फैराडे पिंजरे (Faraday cage) का उपयोग करके परिरक्षित किया जा सकता है |

| उदाहरण | ग्रहों को कक्षा में रखता है, भार के लिए उत्तरदायी | आवेशित वस्तुओं में आकर्षण/प्रतिकर्षण का कारण बनता है |

अब तक, हमने स्थिर अवस्था में विद्युत आवेशों (स्थिर वैद्युत) का अध्ययन किया। हालांकि, जब ये आवेश गति करने लगते हैं, तो वे विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं—जो विद्युत का एक मूलभूत सिद्धांत है।

FAQ (Previous year questions)

विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विद्युत तापन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन से बने फिलामेंट्स को कई कारणों से प्रकाश बल्बों में पसंद किया जाता है:

उच्च गलनांक: टंगस्टन का गलनांक असाधारण रूप से लगभग 3,400°C होता है, जो इसे फिलामेंट से विद्युत प्रवाह गुजरने पर उत्पन्न उच्च तापमान को सहन करने के लिए उपयुक्त बनाता है।

उच्च प्रतिरोधकता: टंगस्टन में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि को कम करते हुए विद्युत ऊर्जा को कुशलतापूर्वक विकिरण ऊर्जा (प्रकाश) में परिवर्तित करने की अनुमति देता है।

बिजली और गरज तूफ़ान के दौरान एक साथ होती हैं।प्रकाश की गति ध्वनि से तेज़ होती है (लगभग 3,00,000 किमी/सेकंड जबकि ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर/सेकंड होती है)।

हमें बिजली लगभग तुरंत दिखाई देती है, लेकिन ध्वनि को हम तक पहुँचने में समय लगता है।

इसलिए, हमें पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और बाद में गरज सुनाई देती है।

पहलू

स्थिर वैद्युतिकी

धारा वैद्युतिकी

परिभाषा

किसी वस्तु की सतह पर विद्युत आवेश के वर्धन (निर्माण) को दर्शाता है

किसी चालक के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह को संदर्भित करता है

शामिल पदार्थ

उच्च प्रतिरोध वाले विद्युतरोधी पदार्थ

कम प्रतिरोध वाले चालक पदार्थ

कारण

संपर्क-प्रेरित चार्ज पृथक्करण (ट्राइबोइलेक्ट्रिक प्रभाव)

आवेश-प्रेरित आवेश पृथक्करण (इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेरण)

यह तब होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न विभव की ओर बढ़ते हैं

बाहरी वोल्टेज स्रोत जैसे बैटरी, जनरेटर द्वारा संचालित

आवेश का व्यवहार

आवेश तब तक स्थिर रहते हैं जब तक उनका प्रवाह नहीं किया जाता

आवेश एक परिपथ के माध्यम से निरंतर गति करते रहते हैं

उदाहरण

बालों पर गुब्बारा रगड़ना, सूखने के बाद कपड़े आपस में चिपक जाना, बिजली गिरना

विद्युत उपकरण उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स,घरेलू औद्योगिक मशीनरी

उपयोग

एयर फिल्टर: धूल हटाने वाले उपकरण जो वायुजनित कणों को हटाने के लिए पदार्थो के बीच आवेश अंतर का लाभ उठाते हैं।

विद्युत धाराएं चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं, जिनका उपयोग मोटर, जेनरेटर, इंडक्टर्स और ट्रांसफार्मर में किया जाता है।

सामान्य कंडक्टरों में : जूल हीटिंग का कारण बनते हैं, जो तापदीप्त प्रकाश बल्बों में प्रकाश पैदा करता है।

चुंबकीय क्षेत्र

चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित नहीं करता

चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित करता है

मापने का उपकरण

गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप

अमीटर

तूफ़ान जटिल वायुमंडलीय घटनाएँ हैं जो गर्म, नम हवा के तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने और क्यूम्यलोनिम्बस बादलों के निर्माण की विशेषता हैं। बादल के भीतर मजबूत अपड्राफ्ट(हवा का ऊपर उठना ) पानी की बूंदों को अधिक ऊंचाई तक ले जाते हैं, जहां वे जम जाते हैं और बर्फ के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं।

बादलों के भीतर, बर्फ के कणों में वृद्धि, टकराव, फ्रैक्चर और पृथक्करण होता है, जिससे छोटे कणों को धनात्मक आवेश और बड़े कणों को ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है। ये आवेशित कण अपड्राफ्ट और गुरुत्वाकर्षण द्वारा अलग हो जाते हैं, जिससे एक द्विध्रुवीय संरचना स्थापित हो जाती है, जिसमें बादल का ऊपरी भाग धनात्मक रूप से आवेशित और मध्य भाग ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है।तूफान के विकास के दौरान, जमीन धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है |

ब्रह्मांडीय और रेडियोधर्मी विकिरण हवा को आयनित करते हैं, जिससे यह कमजोर विद्युत प्रवाहकीय बन जाती है। बादल के भीतर और बादल तथा जमीन के बीच आवेशों के पृथक्करण से जबरदस्त विद्युत क्षमता उत्पन्न होती है, जो लाखों वोल्ट तक पहुंच जाती है। अंततः, हवा में विद्युत प्रतिरोध टूट जाता है, जिससे हजारों एम्पीयर की धाराओं और लगभग 10^5 V/m के विद्युत क्षेत्र के साथ बिजली चमकने लगती है।

गुण

चालक

विद्युतरोधी/कुचालक

परिभाषा

वे पदार्थ जो विद्युत आवेशों (इलेक्ट्रॉनों) को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं।

वे पदार्थ जो विद्युत आवेशों के प्रवाह का विरोध करते हैं।

इलेक्ट्रॉन गति

इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से दृढ़ बंधे होते हैं, जिससे उनकी गति प्रतिबंधित होती है।

स्थिर वैद्युतिकी का प्रभाव

स्थिर आवेश को आसानी से धारण नहीं कर सकते, क्योंकि आवेश दूर चले जाते हैं।

खराब चालकता के कारण स्थिर आवेश संचित कर सकते हैं।

विद्युत प्रतिरोध

कम प्रतिरोध (धारा को प्रवाहित होने देता है)।

उच्च प्रतिरोध (धारा के प्रवाह को रोकता है)।

उदाहरण

धातुएँ जैसे ताँबा, चाँदी, एल्यूमिनियम, सोना, लोहा, और घुले हुए लवणों वाला पानी।

रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, शुष्क वायु, सिरामिक्स।

परिपथों में उपयोग

तारों, कनेक्टर्स, और विद्युत अवयवों के निर्माण में उपयोग।

तारों को ढकने (इन्सुलेशन के रूप में) और झटकों को रोकने के लिए उपयोग।

ऊष्मा चालकता

अच्छे ऊष्मा चालक (उदाहरण: धातुएँ)।

खराब ऊष्मा चालक (ऊष्मा रोधन के लिए उपयोग)।

अनुप्रयोग

विद्युत तार, रसोई के बर्तन, विद्युत संचरण लाइनें।

औजारों के रोधी हैंडल, रबर के दस्ताने, प्लास्टिक कोटिंग।