आवेश की संकल्पना भौतिकी में आवेश को पदार्थ का एक मौलिक गुण माना जाता है, जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय बलों का अनुभव करता है। यह दो प्रकार का होता है धनात्मक और ऋणात्मक और इन्हीं के कारण वस्तुओं के बीच आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न होता है।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

| वर्ष | प्रश्न | अंक |

| 2016 | दो बिलकुल समान द्रव्यमान के समरूप धातु के गोले A व B लिए जाते हैं । यदि A को Q धनात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है एवं B को Q ऋणात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है, तो आवेशन के पश्चातकौन सा गोला भारी होगा और क्यों ? | 2M |

| 2016 Special exam | ठोस के बैंड सिद्धान्त के आधार पर चालक, अर्द्धधालक व कुचालक में भेद कीजिए ? | 10M |

आवेश की संकल्पना

विद्युत आवेश बिजली की मूल इकाई है और प्रकृति में विद्युत अंतःक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है।

इतिहास:

- विद्युत आवेश की अवधारणा 600 ईसा पूर्व की है, जब यूनानी दार्शनिक थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा कि ऊन या रेशम से रगड़ा गया एम्बर (कहरुबा) पुआल और कागज जैसे हल्के पदार्थों को आकर्षित कर सकता है। इससे घर्षण द्वारा विद्युतीकरण की खोज हुई और स्थिरवैद्युतिकी का जन्म हुआ।

“विद्युत” शब्द की उत्पत्ति:

- “विद्युत” शब्द यूनानी शब्द “इलेक्ट्रॉन” से आया है, जिसका अर्थ है एम्बर — वह पहला पदार्थ जिसने विद्युत प्रभाव प्रदर्शित किया।

परिभाषा: आवेश उपपरमाणविक कणों (जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन) का एक अंतर्निहित गुण है जो यह निर्धारित करता है कि वे विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं।

- आवेश की इकाई: कूलॉम (C)

- आवेश का प्रतीक: q या Q

- इलेक्ट्रॉन का आवेश: -1.6 × 10⁻¹⁹ C

- प्रोटॉन का आवेश: +1.6 × 10⁻¹⁹ C

आवेश के प्रकार:

- वैज्ञानिकों ने वर्षों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से पाया कि केवल दो प्रकार के आवेश होते हैं, जिन्हें बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया।

- धनात्मक आवेश (+): प्रोटॉनों द्वारा वहन किया जाता है।

- ऋणात्मक आवेश (-): इलेक्ट्रॉनों द्वारा वहन किया जाता है।

- न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता (उदासीन)। परमाणु सामान्यतः उदासीन होते हैं क्योंकि उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है।

- वस्तुएँ तब आवेशित होती हैं जब वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण या खो देती हैं, जिससे धनात्मक या ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है।

विद्युत आवेश के गुण:

1. समान आवेश विकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं:

- दो धनात्मक आवेश (+ +) एक-दूसरे को विकर्षित करते हैं।

- दो ऋणात्मक आवेश (- -) एक-दूसरे को विकर्षित करते हैं।

- विपरीत आवेश (+ -) एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं।

2.आवेशों की संकलनीयता:

- विद्युत आवेश एक अदिश राशि की तरह व्यवहार करता है, अर्थात् इसे बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है।

- गणितीय रूप से, n आवेशों q1,q2,q3,…,qn वाले तंत्र के लिए कुल आवेश:

Qtotal=q1 + q2 + q3 +….+ qn

3.आवेश का संरक्षण:

- किसी पृथक तंत्र में कुल आवेश स्थिर रहता है।

- आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है।

उपपरमाणविक स्तर पर आवेश का संरक्षण

- आवेश का संरक्षण कण स्तर पर भी लागू होता है।

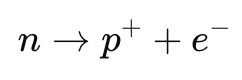

- उदाहरण: एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विघटित हो सकता है, जैसे:

विघटन से पहले और बाद में कुल आवेश शून्य रहता है।

4. आवेश का क्वांटीकरण

- आवेश हमेशा असतत पैकेट्स में होता है और यह मूलभूत आवेश इकाई का पूर्णांक गुणज होता है।

- यह सबसे छोटा संभव आवेश e द्वारा निरूपित होता है, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश है।

Q=ne

- जहाँ n एक पूर्णांक (धनात्मक या ऋणात्मक) है, और e=1.602×10-19 C

- कोई वस्तु ±e, ±2e, ±3e जैसे आवेश ले सकती है, लेकिन 1.5e या 2.7e जैसे आवेश नहीं।

आवेश क्वांटीकरण का प्रायोगिक पुष्टिकरण

- फैराडे के विद्युत अपघटन नियमों ने पहली बार सुझाया कि आवेश असतत पैकेट्स में होता है।

- मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग (1912) ने प्रत्यक्ष प्रायोगिक प्रमाण दिया कि आवेश हमेशा e का गुणज होता है।

5. आवेश की हस्तांतरणीयता

- इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकते हैं, जिससे आवेश असंतुलन पैदा होता है।

- उदाहरण: गुब्बारे को बालों पर रगड़ने से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, जिससे गुब्बारा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है।

6. आवेश की अपरिवर्तनीयता

- किसी कण का आवेश उसकी गति या संदर्भ फ्रेम के बावजूद समान रहता है।

विद्युत आवेश का मापन

- SI प्रणाली में विद्युत आवेश को कूलॉम (C) में मापा जाता है।

- एक कूलॉम (1 C) की परिभाषा:

- वह आवेश जो 1 सेकंड में तार से होकर गुजरता है यदि धारा 1 एम्पीयर (A) हो।

- अर्थात्, 1C=1A⋅1s

- मूलभूत आवेश (e) का परिमाण:

e=1.602×10-19 C

- चूँकि 1 कूलॉम बहुत बड़ा आवेश है, हम अक्सर छोटी इकाइयों का उपयोग करते हैं:

- 1 माइक्रोकूलॉम (μC) = 10-6C

- 1 मिलीकूलॉम (mC) = 10-3 C

- उदाहरण: 1 कूलॉम आवेश लगभग 6.25×1018 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है।

आगे पढ़ें…

स्थिर वैद्युतिकी

विद्युत धारा