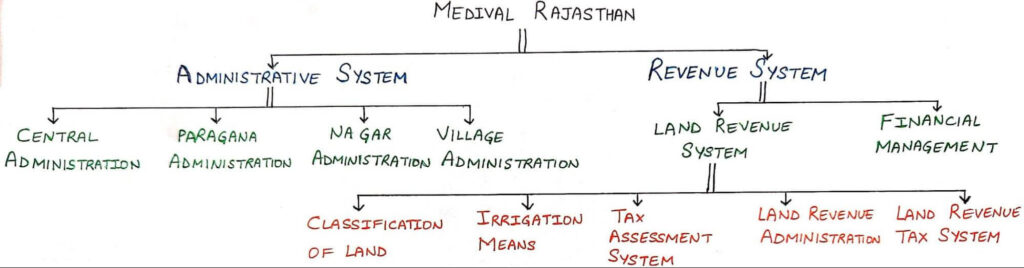

मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था मध्यकाल में राजस्थान की शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग रही है। राजस्थान इतिहास & संस्कृति विषय में इसका अध्ययन हमें तत्कालीन राजाओं द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक नीतियों, कर प्रणाली तथा भूमि राजस्व व्यवस्था की गहरी समझ प्रदान करता है। यह व्यवस्था राज्य की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का आधार मानी जाती थी।

मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था

जब राजपूत शासक मुगलों के संपर्क में आये तो वे मुगल प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित हो गये। धीरे-धीरे यह व्यवस्था राजस्थान के राज्यों के शासन को प्रभावित करने लगी। बीकानेर में महाराजा रायसिंह के शासन काल (1574-1612 ई.) और मारवाड़ में महाराजा सूरसिंह के शासनकाल (1595-1619 ई.) के साथ-साथ मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह-प्रथम के शासन काल (1597-1620 ई.) के दौरान, जिन्होंने किसके साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए 1615 ई. में मुगलों ने राजपूताना राज्यों के प्रशासन को मुगल मॉडल के आधार पर पुनर्गठित किया।

प्रशासनिक व्यवस्था

केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था

राजस्थान में शासक वर्ग स्वतंत्र शासकों से मिलकर बना था, जो पूर्ण स्वायत्तता के साथ अपने राज्यों का शासन करते थे। वे “महाराजाधिराज” और “राजराजेश्वर” जैसी उपाधियाँ धारण करते थे, जो उनकी सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक थीं। शासक प्रशासन, सैन्य नेतृत्व, न्याय व्यवस्था, संधियाँ करने और राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते थे। उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे दरबार आयोजित करना, राजकीय शोभायात्राएँ निकालना, तथा उपाधियाँ प्रदान करना। राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाने के कारण उन्हें “खुम्माण” की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। शासक की अनुपस्थिति या अल्पायु होने पर रानियाँ प्रायः शासन का कार्यभार संभालती थीं। शासक की सहायता के लिए।

मंत्री परिषद् :

- शासक द्वारा नियुक्त इस परिषद के सदस्य, चाहे वे राजवंश से हों या बाहर से, विभिन्न राज्य कार्यों का संचालन करते थे। सारणेश्वर शिलालेख के अनुसार, मेवाड़ में मंत्रिपरिषद के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे:

- अक्षपटलिक: अभिलेखों और दस्तावेज़ों का प्रबंधन करता था।

- संधिविग्राहक: युद्ध और संधियों से संबंधित कार्यों को देखता था।

- अमात्य: मुख्य मंत्री के रूप में कार्य करता था।

- भिषगधिराज: राज्य का प्रधान चिकित्सक होता था।

प्रधान मंत्री :

- प्रधानमंत्री प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक मामलों में प्रमुख भूमिका निभाता था। यह पद वर्तमान समय के मुख्यमंत्री के समकक्ष था और विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता था, जैसे:

- मुसाहिब – जयपुर में

- दीवान – कोटा और बूंदी में

- मुख्त्यार – बीकानेर में

- प्रधान – मेवाड़, मारवाड़ और जैसलमेर में

- भांजगढ़ – सलूंबर में

दीवान :

- प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में दीवान प्रशासन में सर्वोच्च पद ग्रहण करता था। वह राजस्व संग्रह और वित्तीय मामलों का प्रमुख होता था तथा दीवान-ए-हजूरी कार्यालय में अभिलेख रखता था। राज्य में नियुक्तियों, पदोन्नतियों और स्थानांतरण के लिए उसकी सहमति आवश्यक मानी जाती थी।

अन्य प्रमुख अधिकारी:

- महकमा-ए-बकायात: यह विभाग दीवान के कार्यालय के अधीन कार्य करता था और परगनों के अधिकारियों को राजस्व दरों, बकाया वसूली, तथा दीवान-ए-हजूरी को भेजे जाने वाले कोष से संबंधित निर्देश जारी करने के लिए उत्तरदायी था।

- बख्शी: बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वह सैनिकों के वेतन, आपूर्ति, भर्ती और प्रशिक्षण की देखरेख करता था। राजा का विश्वासपात्र होने के कारण, बख्शी गोपनीय राज्य चर्चाओं में भाग लेता था। उसके अधीनस्थ अधिकारी नायब-बख्शी, किलेदार, और खबरनवीस होते थे।

- ख़ान समाँ: दीवान के अधीन कार्यरत यह अधिकारी राजपरिवार के अत्यंत निकट माने जाते थे। वह राज्य के लिए आवश्यक सामग्रियों की खरीद और प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते थे।

- कोतवाल: राराजधानी और बड़े नगरों में कोतवालों की नियुक्ति की जाती थी। उनकी मुख्य जिम्मेदारियाँ थीं –

- कानून व्यवस्था बनाए रखना

- कीमतों का नियंत्रण और तोल-माप की निगरानी

- सड़कों की देखरेख

- रात्रि गश्त का आयोजन

- छोटे-मोटे विवादों का समाधान

- सिकदार: सिकदार की भूमिका कोतवाल के समान होती थी, लेकिन उसका मुख्य कार्य गैर-सैनिक कर्मियों की भर्ती और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना था।

- खजांची: खजांची राज्य का कोषाध्यक्ष होता था और कोष प्राप्त करने तथा वितरित करने की जिम्मेदारी निभाता था। मेवाड़ में इस पद को ‘कोषपति’ कहा जाता था।

- ड्योढ़ीदार: शाब्दिक रूप से “द्वारपाल” कहे जाने वाले द्योढ़ीदार महल के प्रवेश द्वारों पर तैनात होते थे। राजा से मिलने के इच्छुक आगंतुकों को ड्योढ़ीदार की अनुमति आवश्यक होती थी। यह दो प्रकार के होते थे:

- सामान्य द्योढ़ीदार (पुरुषों के अनुभाग के लिए)

- दरोगा द्योढ़ीदार (महिलाओं के अनुभाग के लिए)

- मुत्सद्दी: मुशद्दी राजस्थान के विभिन्न रियासतों के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था।

- वाकिया-नवीस: वाकिया-नवीस सूचना संचार विभाग का प्रबंधन करता था और राज्य के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों तथा समाचारों की रिपोर्टिंग करता था।

- दरोगा-ए-डाक चौकी: यह अधिकारी राज्य की डाक प्रणाली के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता था।

जिला प्रशासन व्यवस्था

राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए परगनों में विभाजित किया गया था, जिसे आगे गाँवों, मंडलों और किलों में विभाजित किया गया। प्रत्येक परगने के अपने अधिकारी होते थे, जो क्षेत्र के आधार पर विभिन्न उपाधियों से जाने जाते थे। उदाहरण के लिए, मारवाड़ में इन अधिकारियों को हाकिम और फौजदार कहा जाता था। गाँव के मुखिया को ग्रामिक, मंडल के मुखिया को मंडलपति, और किले के प्रमुख को दुर्गाधिपति या तलारक्षा कहा जाता था।

- आमिल: यह परगना में भू-राजस्व दरों को लागू करने और भू-राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार होता था। इसे कानूनगो, पटेल, पटवारी और चौधरी जैसे अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती थी।

- हाकिम: हाकिम परगना में सर्वोच्च पद का अधिकारी होता था, जो प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्यों की देखरेख करता था। उन्हें शिकदार, कानूनगो, खजांची और शाहने जैसे अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता प्राप्त था, जो वेतन पर या अनाज के बदले में काम करते थे।

- फौजदार : फौजदार परगना में पुलिस और सेना के प्रमुख के रूप में कार्य करता था। वह परगना की सीमाओं की सुरक्षा करने और राजस्व संग्रह में अमल गुजर, अमीन और आमिल जैसे अधिकारियों की सहायता करने के लिए जिम्मेदार था। इसके अधीन थानेदार कार्यरत होते थे, जो चोरों और लुटेरों का पता लगाने का कार्य करते थे। मारवाड़ में, जब फौजदार स्वयं लुटेरों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करते थे, तो इसे ‘बाहर चढ़ना’ कहा जाता था।

- ओहदेदार: बड़े परगनों में प्रशासनिक कार्यों में हकीम की सहायता के लिए एक ओहदेदार की भी नियुक्ति की जाती थी।

- ख़ुफ़िया नवीस: परगने से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने और उन्हें दीवान को भेजने के लिए उत्तरदायी होता था।

- पोतदार: परगने के भीतर आय और व्यय का लेखा-जोखा रखने का कार्य करता था।

ग्राम प्रशासन प्रणाली

गाँव, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होते थे और इन्हें मौजा कहा जाता था। स्थापित गाँवों को “असली” (Asli) कहा जाता था, जबकि नए बसे गाँवों को “दाखिली” (Dakhili) कहा जाता था। ग्रामिक (Gramika) गाँव का मुखिया होता था और शासन की देखरेख के लिए उत्तरदायी होता था। विभिन्न समुदायों की बहुलता के आधार पर गाँवों के नाम अलग-अलग होते थे। उदाहरण के लिए मेवाड़ में-

- राजपूत बहुल गाँवों को “गड़ा” कहा जाता था।

- भील और मीणा समुदाय बहुल गाँवों को “गमेती” कहा जाता था।

- व्यापारी और महाजन बहुल गाँवों को “पटवारी” कहा जाता था।

ग्राम परिषद (ग्राम पंचायत): ग्राम पंचायत को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थी और यह न्याय, विवादों और धार्मिक-सामाजिक गतिविधियों का संचालन करती थी। ग्राम प्रशासन के कुछ प्रमुख अधिकारी:

- पटवारी: भूमि रिकॉर्ड बनाए रखना और राजस्व संग्रह करना।

- कनवारी : फसलों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी।

- दफेदार: राज्य का लेखा-जोखा रखने का कार्य करता था।

- तलवाटी : फसल की नाप-तौल का कार्य करता था।

सैन्य संगठन

सैन्य विभाजन

- अहदी: यह शासक की निजी सेना थी, इनकी भर्ती, प्रशिक्षण और वेतन की देखरेख दीवान और मीर बख्शी द्वारा की जाती थी।

- जमियत: यह सामंतों की सेना थी, इसकी देखरेख सामंतों द्वारा की जाती थी।

दो प्रमुख घटक

- प्यादे (पैदल सेना/पैदल सैनिक):

- पैदल सेना राजपूत सेना का सबसे बड़ा हिस्सा थी।

- अहशमा सैनिक – ये सैनिक धनुष, तलवार और खंजर से लैस थे।

- सेहबंदी सैनिक – ये कर वसूली के लिए रखे गए अस्थायी सैनिक थे।

- घुड़सवार सेना :

- इसमें घुड़सवार और ऊँटसवार शामिल होते थे, जो राजपूत सेना की रीढ़ माने जाते थे।

- बरगीर – वे सैनिक जिन्हें राज्य द्वारा घोड़े और हथियार प्रदान किए जाते थे।

- सिलेदार – वे सैनिक जो अपने हथियार और घोड़े खुद खरीदते थे।

- घुड़सवारों का वर्गीकरण:

- यक अस्पा : जिसके पास एक घोड़ा होता था।

- दु अस्पा : जिसके पास दो घोड़े होते थे।

- सिह अस्पा : जिसके पास तीन घोड़े होते थे।

- निम अस्पा : दो सैनिकों द्वारा एक घोड़ा साझा किया जाता था।

सामंती व्यवस्था

राजपूत शासकों ने अपने विशाल क्षेत्रों को छोटे भूमि अनुदानों में विभाजित किया, जिन्हें उनके रिश्तेदारों या अधिकारियों को सौंपा जाता था। ये सामंत कहलाते थे। राजस्थान की जागीरदारी प्रणाली यूरोपीय सामंतवाद से भिन्न थी, क्योंकि यह रक्त संबंधों और वंशीय निष्ठा पर आधारित थी, जबकि यूरोपीय सामंतवाद में अधिपति और जागीरदार का संबंध अधिक महत्व रखता था। सामंतशाही कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कर संग्रह और न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन उनके पास मृत्युदंड लगाने, सिक्के ढालने या विदेशी गठबंधन स्थापित करने का अधिकार नहीं था।

- उत्तराधिकार शुल्क : नए सामंत की नियुक्ति के समय उत्तराधिकार शुल्क लिया जाता था। यदि यह शुल्क नहीं चुकाया जाता, तो जागीर को राजकोष में जब्त किया जा सकता था। अलग-अलग राज्यों में इसके अलग-अलग नाम थे जैसे:

- मेवाड़ में: तलवार बंधाई या कैद खालसा

- मारवाड़ में: हुक्मनामा / पेशकशी

- जयपुर में: नज़राना

- बीकानेर में: पेशकशी

- जैसलमेर: उत्तराधिकार शुल्क से मुक्त राज्य था।

- रेख (राजस्व मानक) : रेख वह मानक था जिसके आधार पर जागीरदारों या सामंतों से एकत्रित किए जाने वाले राजस्व कर को निर्धारित किया जाता था। मारवाड़ में रेख को दो भागों में विभाजित किया गया था:

- पट्टा रेख: वह अनुमानित वार्षिक आय जो जागीर पट्टे में दर्ज होती थी।

- भरतू रेख: पट्टा रेखा के आधार पर राजकोष में जमा की जाने वाली राशि।

सामन्तों का वर्गीकरण

- मेवाड़ : मेवाड़ में सामंतों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था –

- पहली श्रेणी : इनकी संख्या थी सोलह (16) , जिसे ‘उमराव’ भी कहा जाता है

- दूसरी श्रेणी: संख्या थी बत्तीस (32) , जिन्हें ‘सरदार’ भी कहा जाता है

- तीसरी श्रेणी: इनकी संख्या अधिक थी और इन्हें ‘गोल’ कहा जाता था।

- मारवाड़ :

- राजवी : राजपरिवार के तीन पीढ़ियों के रिश्तेदार।

- सरदार : गैर-राजवंशीय सामंत।

- गणायत : वे, जिन्हें विवाह संबंधों के कारण जागीर मिली।

- मुशद्दी : वे अधिकारी, जिन्हें जागीर दी जाती थी।

- कोटा : दो श्रेणियाँ:

- देश सामंत : सेवा के बदले में जागीर प्राप्त करते थे।

- दरबार सामंत : दरबार के उच्च पदाधिकारी होते थे।

- जयपुर : सामंतों को बारह कोटरी (12 समूह) में विभाजित किया गया था।

- पहली कोटरी : निकटतम राजपरिवार के रिश्तेदार, जिन्हें ‘राजावत’ कहा जाता था।

- अन्य : नथावत, खंगारोत, बांकावत, आदि।

- तेरहवीं कोटरी : यह विशेष रूप से गुर्जरों के लिए थी।

- बीकानेर : तीन श्रेणियां

- पहली और दूसरी श्रेणी – ‘आसामिदार चाकर पट्टायत’, जो राव बीका के रिश्तेदार थे।

- तीसरी श्रेणी – संखला, भाटी आदि।

- जैसलमेर : दो श्रेणियाँ

- पहली श्रेणी – डावी मिसल

- दूसरी श्रेणी – जीवणी मिसल

- भरतपुर : भरतपुर के सामंतों को ‘सोलह कोटड़ी ठाकुर’ कहा जाता था।

सामंतों के विशेषाधिकार

- ताजिम: दो प्रकार थे।

- सामंतों को राजा द्वारा स्वागत करते समय खड़े होकर सम्मान दिया जाता था।

- राजा द्वारा सामंत के कंधे पर हाथ रखने की परंपरा को ‘बाह पसाव’ कहा जाता था।

- सीरोपाव: राजा द्वारा सामंतों को वस्त्र या आभूषण भेंट किए जाते थे।

- कुर्ब परंपरा (सलामी) :

- हाथ का कुर्ब : सामंत राजा के घुटनों को छूते थे, और राजा हाथ के इशारे से आशीर्वाद देते थे।

- सिर का कुर्ब : विशेष सम्मान जिसमें कुछ सामंतों को अन्य सामंतों से ऊपर बैठने की अनुमति दी जाती थी।

सामंती प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएँ:

- जागीरदारों को भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त होती थी, साथ ही उनके विशेषाधिकार और कर्तव्य भी निश्चित थे

- यह एक कबीलाई प्रणाली थी जो रक्त संबंधों पर आधारित थी।

- राजा, जागीरदारों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करता था और राजा बिना सामंतों की सहमति के बड़े प्रशासनिक, सैन्य या नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता था।

- राजा और सामंतों के बीच संबंध मालिक और सेवक का नहीं था, बल्कि एक परंपरागत संहिता का पालन किया जाता था, जहाँ राजा सामंतों को ‘काकाजी’ या ‘भाईजी’ कहकर संबोधित करता था और सामंत राजा को ‘बापजी’ कहते थे।

- जागीरदारों का उत्थान या पतन पूरी तरह राजा पर निर्भर करता था। उन्हें स्वतंत्र रूप से युद्ध या संधियाँ करने की अनुमति नहीं थी।

- राज्य की सुरक्षा के लिए जागीरदारों को एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने होते थे और अपनी पैतृक संपत्तियों की सुरक्षा को वे व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते थे।

- वे राजा के उत्तराधिकारी के चयन में निर्णायक भूमिका निभाते थे और यदि राजा का सबसे बड़ा पुत्र अयोग्य होता, तो वे किसी और योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे।

- यह प्रणाली सम्मान और कर्तव्य पर आधारित थी – राजा को सामंतों के अधिकारों का सम्मान करना पड़ता था और सामंतों को राज्य एवं शासक के प्रति अपनी निष्ठा निभानी होती थी।

राजस्व प्रणाली

भूमि का वर्गीकरण : भूमि को राजस्व, उपजाऊपन और सिंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया था।

राजस्व के आधार पर:

- खालसा: प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि, जिसका राजस्व संग्रह अधिकारी संभालते थे।

- भोम: कर मुक्त भूमि, जो संकट के समय भोमियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में प्राप्त होती थी।

- जागीर: यह भूमि राजसी सेवाओं, सैन्य या प्रशासनिक कार्यों के बदले में प्रदान की जाती थी, और इसे स्थानांतरित करने के लिए राज्य की अनुमति आवश्यक होती थी।

- सासन: धार्मिक उद्देश्यों के लिए दी गई भूमि।

- इनाम: राज्य सेवा के बदले कर-मुक्त दी गई भूमि, जिसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था।

- घास: सैन्य सेवा के बदले दी गई भूमि।

- भोमिया: वे राजपूत, जिन्हें राज्य सेवा में बलिदान देने के कारण वंशानुगत भूमि दी जाती थी।

- अलुफाती भूमि: राजपरिवार की महिलाओं के जीवनयापन हेतु दी गई भूमि।

- डोली: धार्मिक कार्यों के लिए कर मुक्त दी गई भूमि।

- डूम्बा: बसाहटों द्वारा विकसित कृषि भूमि, जिस पर कर लगाया जाता था।

उर्वरता एवं सिंचाई पर आधारित:

- बीड़: नदी किनारे की भूमि।

- डीमडू: कुएँ के निकट स्थित भूमि।

- गोरमो: गाँव के आसपास की भूमि।

- माल: काली, उपजाऊ भूमि।

- पीवल: कुओं/तालाबों द्वारा सिंचित भूमि।

- बारानी: असिंचित भूमि।

- चाही: नहरों/नदियों द्वारा सिंचित भूमि।

- तलाई: तालाब के तल में स्थित भूमि।

- हकत-बकत: कृषि योग्य भूमि।

- गलत हॉस: जलभराव वाली भूमि।

- चरणोत: चरागाह भूमि, जो पंचायत के नियंत्रण में होती थी।

- बंजर: गैर-कृषि योग्य भूमि, जो सार्वजनिक उपयोग में आती थी।

- पसातिया: राज्य सेवाओं के लिए दी गई भूमि, जो सेवा समाप्त होने पर राज्य को वापस कर दी जाती थी।

राजस्व निर्धारण प्रणाली

- बटाई प्रणाली: इस प्रणाली में फसल का एक हिस्सा किसान और राज्य के बीच बाँटा जाता था (राज्य का हिस्सा 1/3 होता था)। इसके प्रकार थे:

- खेत बटाई: कटाई के समय खड़ी फसल का बँटवारा।

- लंक बटाई: इस विधि में, फसल को काटकर ढेर में रखा जाता था, फिर बँटवारा होता था। बँटवारे के समय अनाज को भूसे से अलग नहीं किया जाता था।

- रास बटाई: इस विधि में, फसल को थ्रेसिंग के बाद अनाज और भूसे को अलग करके बाँटा जाता था।

- लाटा: फसल साफ करने के बाद भाग तय किया जाता था।

- कुंता: खड़ी फसल के अनुमान के आधार पर कर निर्धारण।

- बीघोड़ी: भूमि की उर्वरता के अनुसार प्रति बीघा कर।

- जब्ती: नकदी फसलों पर प्रति बीघा नकद कर।

- मुकाता: प्रत्येक खेत पर निश्चित कर।

- डोरी: नापी गई भूमि पर कर।

- घूघरी: फसल उत्पादन के अनुसार कर।

- हल प्रणाली: प्रति हल (15–30 बीघा) भूमि पर कर।

- नकदी/भेज: पूर्वी राजस्थान में “भेज” के रूप में नकद कर लिया जाता था।

- भींत की भाछ: बीकानेर में घरों की संख्या के आधार पर कर।

राजस्व अधिकारी:

- दीवान: राजस्व प्रबंधन और राज्य की आय बढ़ाने के लिए उत्तरदायी।

- आमिल: परगना स्तर पर राजस्व संग्रह करता था, जिसे पटवारी और अन्य अधिकारी सहायता प्रदान करते थे।

- हाकिम: न्याय, शांति और राजस्व की देखरेख करता था।

- साहणे: राज्य के राजस्व हिस्से को तय करता था।

- तफेदार: गाँव स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड बनाए रखता था।

- सायर दरोगा: सीमा शुल्क और व्यापार कर एकत्र करता था।

महत्त्वपूर्ण राजस्व संबंधी शब्दावली

- छटून्द: मेवाड़ में जागीरदारों द्वारा दी गई आय का 1/6 भाग।

- अड़सट्टा: जयपुर में भूमि रिकॉर्ड प्रणाली, जिसमें सभी गाँवों की भूमि और उत्पादन का विवरण होता था।

- सायर: जयपुर में आयात/निर्यात कर, सीमा शुल्क, चुंगी कर का सामान्य नाम।

- साद प्रणाली: यह ब्रिटिश शासन के दौरान मेवाड़ में शुरू हुई थी, जिसमें किसान को भूमि कर चुकाना पड़ता था और राज्य स्थानीय महाजनों से भुगतान की गारंटी प्राप्त करता था। यह प्रणाली किसानों को साहूकारों पर निर्भर बना देती थी, जिससे वे कर्ज और शोषण के चक्र में फँस जाते थे।

भूमि राजस्व कर प्रणाली

- भूमि कर दरें: राजस्थान में भूमि कर संग्रह विभिन्न तरीकों पर आधारित था, जिसमें कृषि उपज का एक निश्चित हिस्सा लिया जाता था। मूल्यवान फसलों पर प्रति इकाई भूमि कर लगाया जाता था, जिसे “बीघोड़ी” कहा जाता था। कर संग्रह में जब्ती (राज्य अधिग्रहित भूमि) और रैयती (किराए पर दी गई भूमि) के बीच अंतर था। आमतौर पर, उत्पादन का 1/3 या 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था, लेकिन पारंपरिक रूप से राजस्थान में यह दर 1/7 या 1/8 थी। किसानों पर अतिरिक्त करों का भी बोझ था, जैसे उद्रंग, भाग, और हिरण्य। सभी प्रकार के कर चुकाने के बाद, किसानों के पास केवल 2/5 हिस्सा बचता था।

प्रमुख कर एवं लाग- बाग

- दस्तूर: राजस्व अधिकारियों द्वारा अवैध कर।

- न्यौता लाग: जागीरदारों के पारिवारिक आयोजनों के लिए कर।

- चवरी लाग: बेटियों की शादी पर कर।

- खिचड़ी लाग: जागीरदारों की यात्रा के दौरान लिया जाने वाला कर।

- बाईजी लाग: जागीरदारों की बेटियों के जन्म पर कर।

- सिगोंटी: मवेशी बिक्री पर कर।

- जाजम लाग: भूमि बिक्री पर कर।

- कुँवरजी का घोड़ा: राजकुमारों के घोड़े प्रशिक्षण हेतु कर।

- चूड़ा लाग: जागीरदार महिलाओं द्वारा नई चूड़ियाँ पहनने पर कर।

- लेवी: शासकों द्वारा अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर।

- हलमा: हल चलाने हेतु श्रम कर।

- मालवा: जागीरदारों द्वारा सेवकों के लिए कर।

- कुँवरजी का कलेवा: राजकुमारों के भत्तों के लिए कर।

- कमठा लाग: किला निर्माण हेतु कर।

- दान: अंतर्राज्यीय वस्तुओं पर कर।

- बंदोली री लाग: जागीरदारों की शादी पर कर।

- नूता: जागीरदारों के आयोजनों या शोक पर कर।

- कर्ज खर्च: जागीरदारों के परिवार में मृत्यु पर कर।

- कागली या नाता: विधवाओं के पुनर्विवाह पर कर।

ज़मींदार और किसान:

- बापीदार: खालसा भूमि के वंशानुगत स्वामी।

- रैयती: अस्थायी भूमि धारक, जिन्हें मौसमी पट्टे पर भूमि दी जाती थी।

- पाहीकाश्त: अन्य गाँवों में खेती करने वाले किसान।

- रियायती: विशेष अधिकार प्राप्त किसान।

- गेवती: स्थायी रूप से गाँव में रहने वाले किसान।

FAQ (Previous year questions)

राजमहलों की देखरेख, निरीक्षण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को “ड्योढ़ीदार” कहा जाता था।

यह पद वंशानुगत होता था और इस पर नियुक्त व्यक्ति के पास महलों की चाबियाँ होती थीं।

ड्योढ़ीदार शासक की उपस्थिति में हर आगंतुक पर नजर रखता था और शासक की अनुपस्थिति में आने वालों का रिकॉर्ड रखता था।

राजमहलों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यों का प्रबंधन और निरीक्षण भी उसकी जिम्मेदारी होती थी।इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को तभी हटाया जाता था जब उसकी विश्वसनीयता पर संदेह होता था या वह किसी विवाद में फंसता था। इसलिए, इस पद पर नियुक्त व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ बहुत संवेदनशील होती थीं।