राजपूतों का उत्पत्ति राजस्थान इतिहास व संस्कृति का एक प्रमुख विषय है, जो गुर्जर-प्रतिहार, राठौड़, चौहान, कछवाहा और गुहिल (मेवाड़ के सिसोदिया) जैसी शक्तिशाली राजवंशों के उदय से जुड़ा हुआ है। ये वंश अपनी वीरता और शाही विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुल, ऐतिहासिक, पौराणिक और विदेशी सिद्धांत उनके जटिल और विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, जो मध्यकालीन राजस्थान के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

राजपूतों का उत्पत्ति

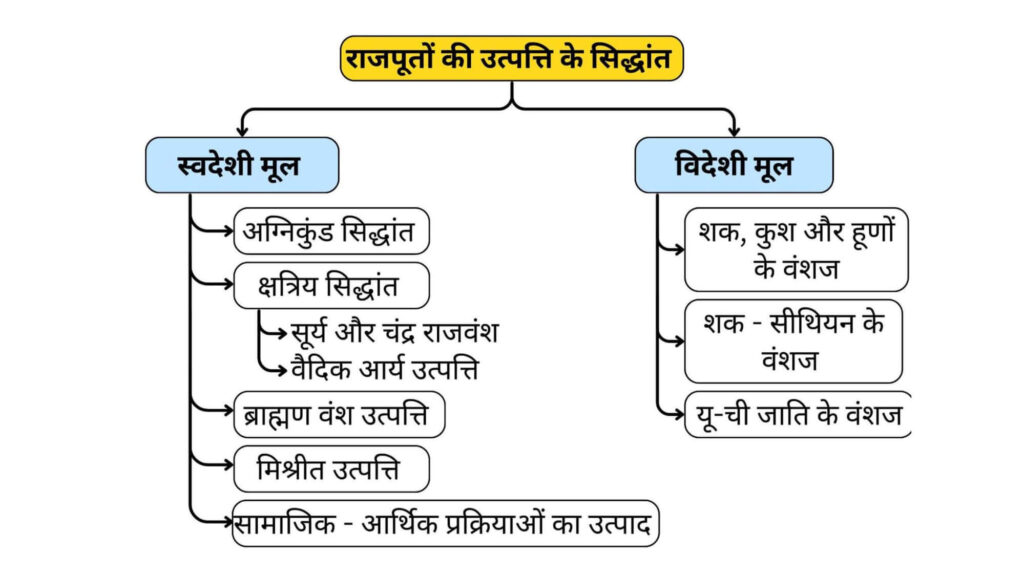

राजपूत शब्द का उपयोग 6वीं शताब्दी ईस्वी से होने लगा था। राजपूतों की उत्पत्ति एक विवादित विषय है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में दो प्रमुख विचारधाराएँ हैं:

विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत:

- शक, कुषाण, और हुणों के वंशज –

- राजपूत शको, कुषाणों, हुणों जैसी जातियों के वंशज हैं।

- समर्थक: डॉ. वी.ए. स्मिथ, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रूक्स

- आधार: राजपूतों और शक जाति के बीच समानता, जैसे – सती प्रथा, सूर्य पूजा, अस्तबल पूजा, अश्वमेध यज्ञ, राज्याभिषेक, अग्नि पूजा, मद्यपान आदि।

- शक-सीथियन वंशज –

- समर्थक: कर्नल जेम्स टॉड

- यू-ची (कुषाण) जाति के वंशज –

- समर्थक: कन्निंघम

- आधार: ब्रॉचगुर्जर ताम्र पत्र

स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत:

अग्निकुंड सिद्धांत –

- राजपूतों का उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, जिसे ऋषि वशिष्ठ ने गुरु शिखर, माउंट आबू में यज्ञ करके उत्पन्न किया था। अग्निकुंड से चार प्रमुख राजपूत वंशों का जन्म हुआ – चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार।

- समर्थक: मुहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण

- आधार: पृथ्वीराज रासो, चंदरबरदाई

क्षत्रिय सिद्धांत –

- राजपूत विदेशी उत्पत्ति के नहीं हैं, वे पौराणिक क्षत्रिय नायकों जैसे कि राम के वंशज हैं।

- इस सिद्धांत में राजपूतों को उनके वंश के आधार पर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में बांटा गया है।

- सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उत्पत्ति

- समर्थक: डॉ. गौरीशंकर ओझा, दशरथ शर्मा

- आधार: शृंगि ऋषि शिलालेख (गुहिल सूर्यकुल के वंशज), हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय (चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय), ग्वालियर प्रशस्ति (प्रतिहार सूर्यवंशी वंश से हैं)

- भाटी (जैसलमेर) अपनी उत्पत्ति चंद्रवंश से मानते हैं।

- वैदिक आर्य वंशज –

- समर्थक: सी.वी. वैद्य

ब्राह्मणिक उत्पत्ति –

- समर्थक: डॉ. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा

- आधार: बिजोलिया शिलालेख (चौहान वत्स गोत्र ब्राह्मण हैं), अचलेश्वर शिलालेख (गुहिल नागर ब्राह्मण हैं)

मिश्रित उत्पत्ति –

- समर्थक: डॉ. डी. पी. चट्टर्जी

- राजपूत एक मिश्रित जाति है, जिनमें से कुछ आर्यवंशी थे जबकि अन्य विदेशी जातियों जैसे हुण, शक आदि से थे

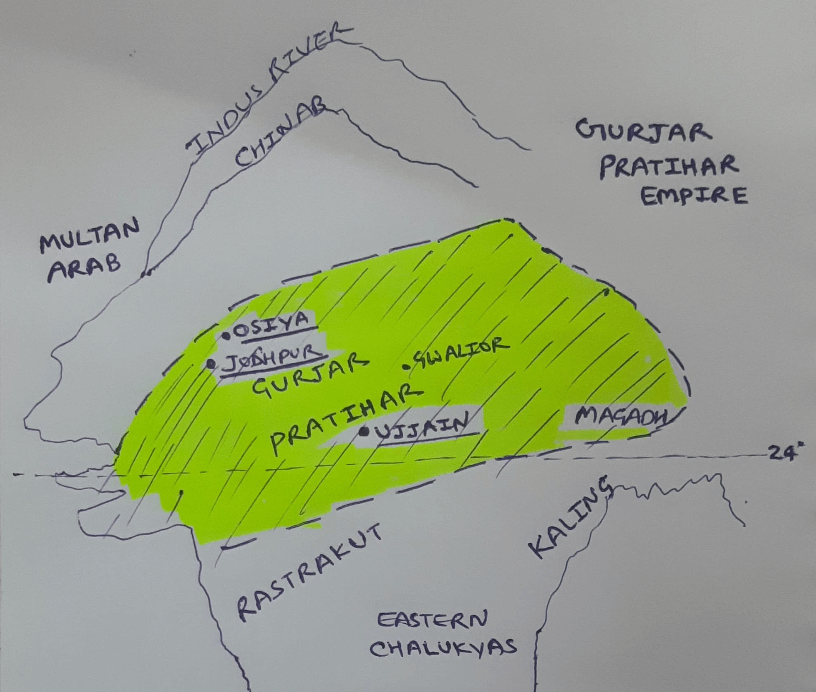

गुर्जर-प्रतिहार

प्रतिहार वंश, जो अग्निकुल के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक है, ऐतिहासिक रूप से गुर्जर-प्रतिहार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका संबंध गुर्जर समुदाय से है। गुर्जरों का प्रथम उल्लेख बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ‘ऐहोल अभिलेख’ में मिलता है। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार, गुर्जर-प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तर-पश्चिम भारत पर शासन किया और अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक दीवार के रूप में कार्य किया। उनकी उत्पत्ति को लेकर विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं, परंतु मुहणोत नैणसी ने गुर्जर-प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें मंडोर, जालोर, राजगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भड़ौच की शाखाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

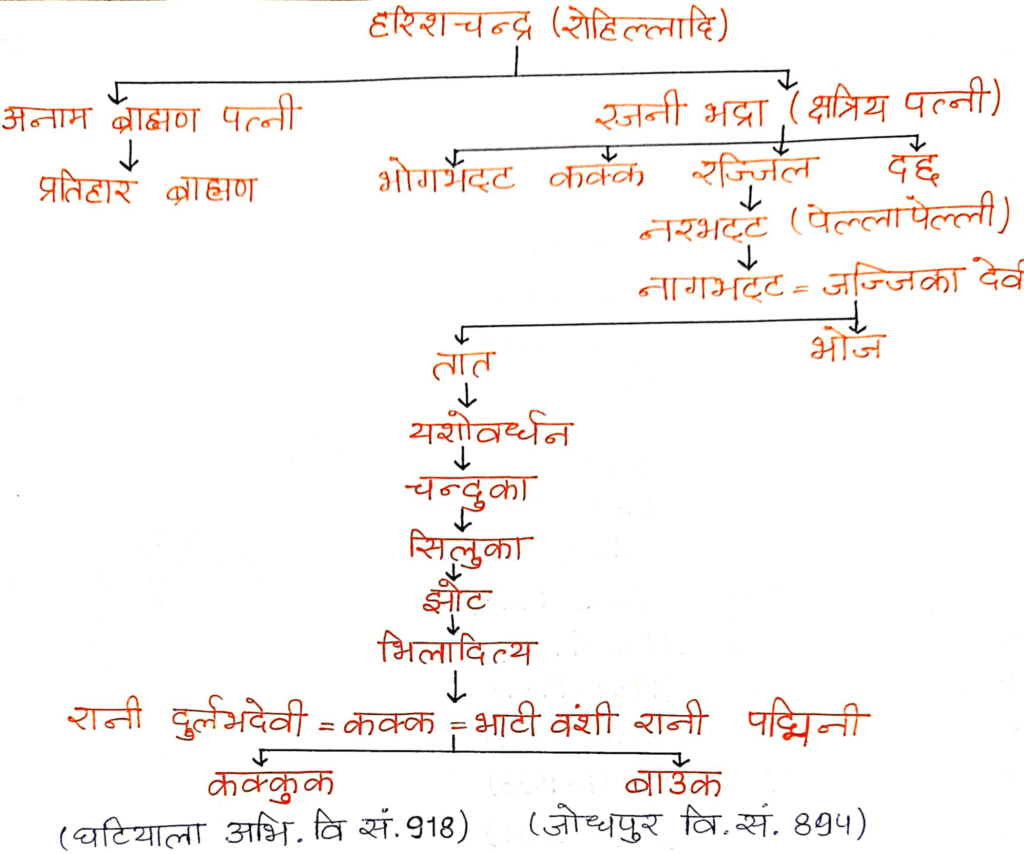

मंडोर के प्रतिहार

मंडोर एक प्राचीन नगर है और यह मंडव्यपुर के प्रतिहारों का मुख्य स्थान था, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र पर शासन किया। इस वंश की उत्पत्ति का वर्णन दो शिलालेखों में मिलता है:

- 837 ईस्वी का जोधपुर का बाउका शिलालेख

- 861 ईस्वी का घंटियाला (या घाटियाला) शिलालेख, जो कक्कुक का है।

रुडोल्फ होर्नले ने प्रत्येक पीढ़ी के लिए 20 वर्षों की अवधि मानते हुए, इस वंश के संस्थापक हरिचंद्र को लगभग 640 ईस्वी में रखा। बैजनाथ पुरी ने हरिचंद्र को लगभग 600 ईस्वी में रखा। वहीं, आर. सी. मजूमदार ने प्रत्येक पीढ़ी के लिए 25 वर्षों की अवधि मानते हुए उन्हें लगभग 550 ईस्वी में रखा। वंश के शासकों और उनके शासनकाल की सूची, 25 वर्षों की अवधि मानते हुए, इस प्रकार है:

गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद, प्रतिहारों की एक शाखा मंडोर में शासन करती रही। 1395 ईस्वी में, इस शाखा की एक राजकुमारी का विवाह राठौर कुल के राव चूंडा से हुआ। इसके परिणामस्वरूप, राव चूंडा को मंडोर का जूनागढ़ किला दहेज में मिला और उन्होंने अपनी राजधानी वहीं स्थानांतरित कर ली। यह नगर 1459 ईस्वी तक राठौड़ो की राजधानी बना रहा, जब राव जोधा ने नई नगर जोधपुर की स्थापना करके अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित कर दी।

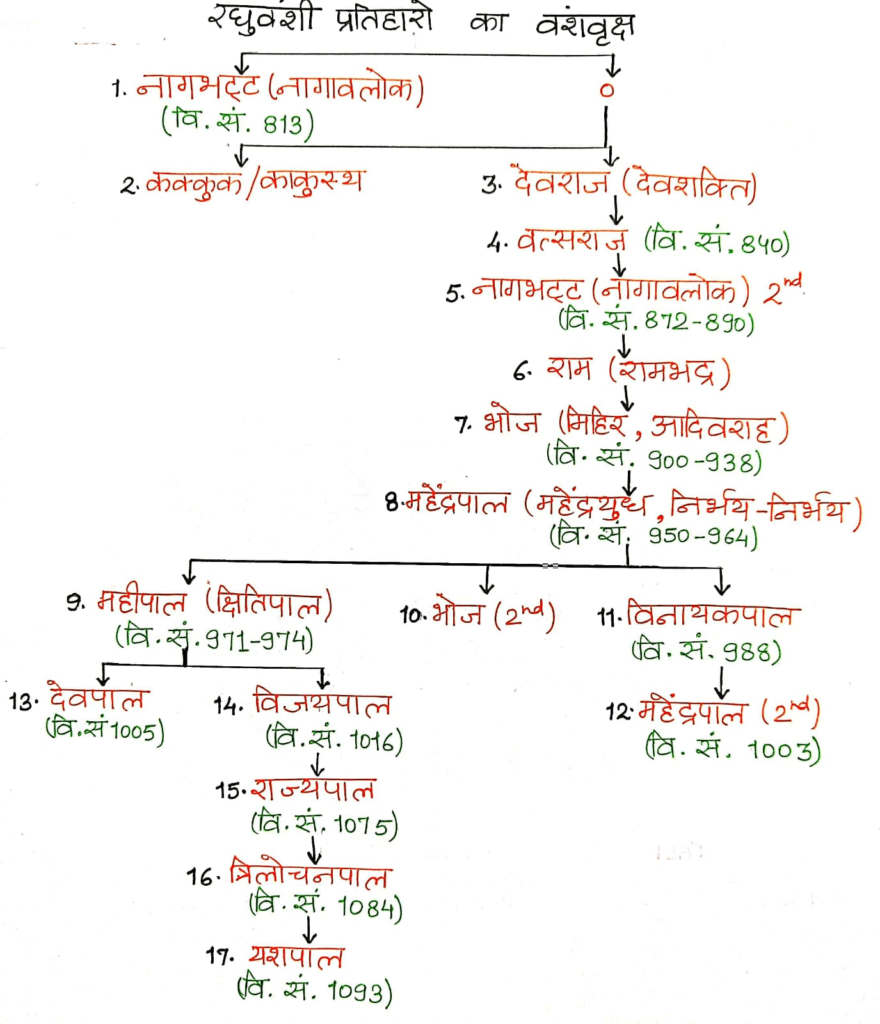

जालौर (भीनमाल) के प्रतिहार

जालौर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार मंडोर के प्रतिहारों से निकटता से जुड़े थे। हरिश्चंद्र के समय से, उनके वंशज अलग-अलग क्षेत्रों जैसे कन्नौज, मालवा, गुजरात और राजस्थान में बसने लगे, और धीरे-धीरे अपने साम्राज्य स्थापित किए। उज्जैन के प्रतिहारों का उदय नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में हुआ, जिन्हें उज्जैन, कन्नौज और जालौर में प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है।

नागभट्ट प्रथम (730-760 ईस्वी)

गुर्जर-प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम का शासनकाल प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। उनकी नेतृत्व क्षमता ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और भारत को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा।

राजनीतिक उपलब्धियाँ:

- अरब आक्रमणकारियों पर विजय:

- नागभट्ट प्रथम ने सिंध के बाद पश्चिमी भारत में अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर रहे अरब आक्रमणकारियों को हराया। ग्वालियर के शिलालेख में उन्हें “नारायण” और “म्लेच्छ-नाशक” (विदेशियों का नाश करने वाला) कहा गया है।

- शक्ति का समेकन:

- नागभट्ट प्रथम ने गुजरात, राजस्थान और मध्य भारत के छोटे-छोटे राज्यों को एकीकृत किया और गुर्जर-प्रतिहार वंश के लिए एक मजबूत राजनीतिक नींव रखी।

प्रशासनिक योगदान:

- नागभट्ट प्रथम ने प्रशासनिक स्थिरता और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया। उन्होंने नगरों की सुरक्षा और व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया, जिससे वाणिज्य और समृद्धि को बढ़ावा मिला।

सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण:

- नागभट्ट प्रथम ने हिंदू धर्म का समर्थन किया और मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का पुनरुत्थान हुआ।

वत्सराज (783-795 ईस्वी)

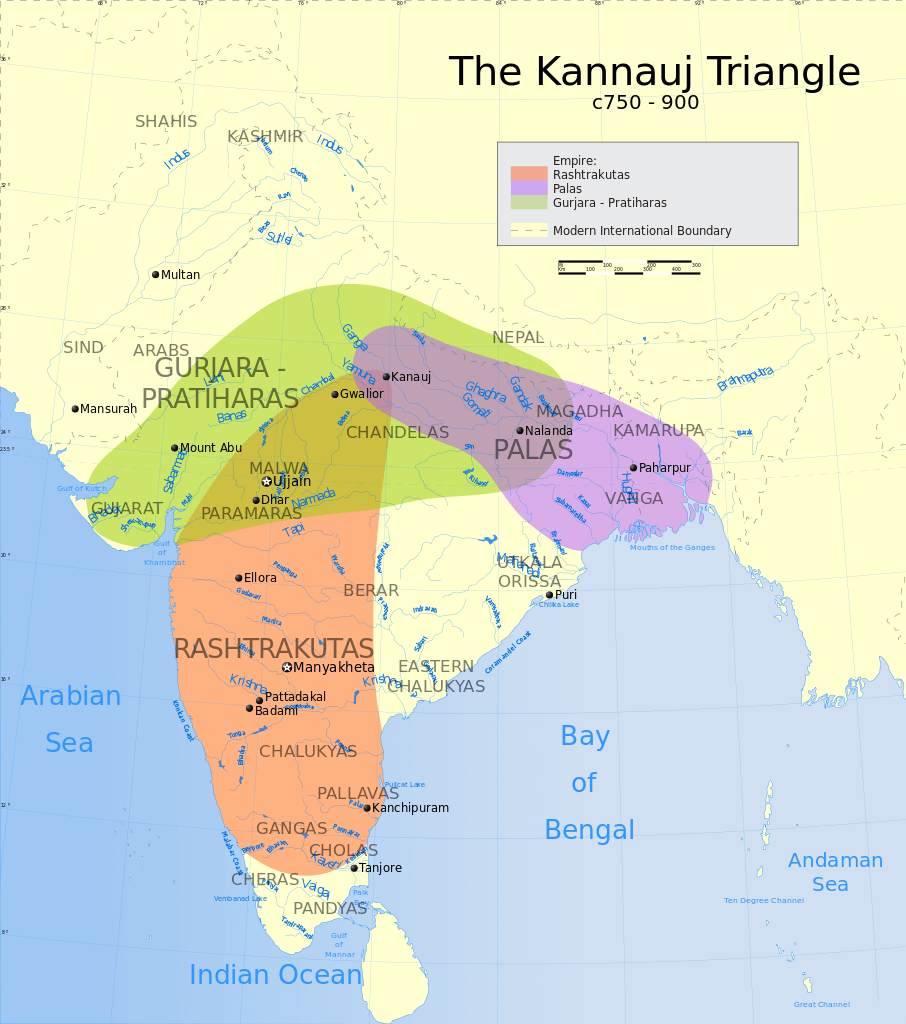

वत्सराज के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, जो लगभग 150 वर्षों तक चला। यह संघर्ष कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर-प्रतिहार (उत्तर-पश्चिम), राष्ट्रकूट (दक्षिण) और पाल (बंगाल) के बीच था।

साहित्यिक योगदान:

- उद्योतनसुरी ने जालौर में ‘कुवलयमाला’ की रचना की और आचार्य जिनसेन ने ‘हरिवंश पुराण’ लिखा।

धार्मिक और स्थापत्य योगदान:

- उनके शासनकाल में ओसियां में महावीर जैन मंदिर का निर्माण हुआ, जो पश्चिमी राजस्थान के सबसे पुराने जैन मंदिरों में से एक है।

मिहिर भोज (836-885 ईस्वी)

मिहिर भोज गुर्जर-प्रतिहार वंश के महानतम शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य अपने राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक उत्कर्ष पर था।

राजनीतिक उपलब्धियाँ:

- राजपूताना पर नियंत्रण: मिहिर भोज ने मंडोर के प्रतिहार शासक बाउक को हराकर राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित किया। जोधपुर और चाटसू के शिलालेख उनके शासनकाल के विस्तार को दर्शाते हैं।

- त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय: उन्होंने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण III को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, जो उनके साम्राज्य की राजधानी बन गई।

- अरब विस्तार के खिलाफ प्रतिरोध: मिहिर भोज ने अरबों के विस्तार को प्रभावी ढंग से रोका। अरब यात्री सुलेमान ने उन्हें “इस्लाम का दुश्मन” कहा और उनके शासनकाल की स्थिरता और समृद्धि की प्रशंसा की।

प्रशासनिक सुधार:

मिहिर भोज ने कर संग्रह प्रणाली को मजबूत किया और व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनके शासनकाल में कृषि और सिंचाई प्रणालियों में सुधार हुआ, जिससे किसानों की समृद्धि बढ़ी।

सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान:

मिहिर भोज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और मंदिर निर्माण तथा धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उनके वैष्णव धर्म के प्रति समर्पण को ग्वालियर शिलालेख में उनके “आदिवराह” शीर्षक से व्यक्त किया गया है।

महेंद्रपाल प्रथम (885-910 ईस्वी)

मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम ने गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य का सिंहासन संभाला। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति का अत्यधिक विकास हुआ।

- राजशेखर की साहित्यिक रचनाएँ:

- कर्पूरमंजरी: प्राकृत में लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक।

- काव्यमीमांसा: काव्य के सिद्धांत और अभ्यास पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ।

- विद्धशालभंजिका: एक नाटक, जो उनकी साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाता है।

- बालभारत और बालरामायण: रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित नाटक।

- हरविलास: एक काव्य रचना।

- प्रचंड पांडव: पांडवों पर एक कथा।

- भुवनकोश: एक भौगोलिक ग्रंथ।

त्रिपक्षीय संघर्ष (750-900 ईस्वी):

त्रिपक्षीय संघर्ष (8वीं–12वीं शताब्दी) उत्तरी भारत में पाल, प्रतिहार, और राष्ट्रकूट वंशों के बीच युद्धों की एक श्रृंखला थी। ये संघर्ष गंगा के मैदानों में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुआ।

|

चरण |

घटनाक्रम और विवरण |

|

पहला चरण |

|

|

दूसरा चरण |

|

|

तीसरा चरण |

|

|

चौथा चरण |

|

यशपाल (1027-1036 ईस्वी)

यशपाल गुर्जर-प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। उनके बाद, 1093 ईस्वी में, गहड़वाल राजा चंद्रदेव ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया और प्रतिहारों की स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता का अंत कर दिया। इसके बाद प्रतिहार गहड़वालों, राठौड़ो और चौहानों के केवल जागीरदार बनकर रह गए।

- तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, मोहम्मद गोरी ने जयचंद पर आक्रमण किया।

- 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। जल्द ही गहड़वाल साम्राज्य नष्ट हो गया।

- कन्नौज के जयचंद के पोते राव सीहाजी अपने द्वारका तीर्थयात्रा के दौरान मारवाड़ आए।

- उनके पुत्र, राव आस्थान ने पाली और खेड़ (पश्चिमी मारवाड़ में) पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंततः दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के हाथों युद्ध में मारे गए।

- राव चूंडा/चंद्रजी, सीहा की दसवीं पीढ़ी, ने अंततः मारवाड़ पर गुर्जर प्रतिहारों से नियंत्रण छीन लिया और मारवाड़ में राठौड़ों का शासन स्थापित किया। जोधपुर राठौड़ों का मुख्य राज्य थी, लेकिन विभिन्न राज्यों (बीकानेर, किशनगढ़ आदि) में भी राठौड़ों ने अपना शासन स्थापित किया ।

- प्रतिहारों के पतन के बाद, उनकी राजधानी कन्नौज पर गहड़वालों (राठौड़ों) ने क़ब्ज़ा कर लिया। चंद्रदेव, जो राठौर क़बीले से संबंधित थे, ने गोपाला को पराजित किया और गहड़वाला वंश की स्थापना की।

गुर्जर-प्रतिहारों का मूल्यांकन:

गुर्जर-प्रतिहारों ने उत्तर भारत के राजनीतिक, सैन्य, और सांस्कृतिक इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकारित किया। पुष्यभूति वंश के पतन के बाद, इन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, विदेशी आक्रमणों का विरोध किया और कला तथा वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उपलब्धियाँ:

- मजबूत साम्राज्य: गुर्जर-प्रतिहारों ने हर्ष के निधन के बाद उत्तर भारत में पहला बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जो लगभग 150 वर्षों तक कायम रहा।

मिहिर भोज के शासनकाल को इनका सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है, जब बागरामा अभिलेख में उन्हें “सम्पूर्ण पृथ्वी के विजेता” के रूप में वर्णित किया गया। - पश्चिमी सीमा के रक्षक: नागभट्ट I ने सिंध के निकट अरबी आक्रमणकारियों को निर्णायक रूप से पराजित किया, उसे ग्वालियर अभिलेख में “नारायण” और “म्लेच्छ-नाशक” कहा गया। मिहिर भोज ने अरब आक्रमणों को विफल कर दिया, जिसकी सुलेमान ने मिहिर भोज को “इस्लाम का दुश्मन” कहकर प्रशंसा की।

- सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण: गुर्जर-प्रतिहार कला और साहित्य के महान संरक्षक थे, और महेन्द्रपाल I के दरबार में संस्कृत कवि राजशेखर का स्वागत हुआ। गुर्जर-प्रतिहार शैली ने भारतीय मंदिर वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे जटिल उकेराई और विस्तृत शिखरों के लिए जाना जाता है, जैसे कि ओसियां सूर्य मंदिर।

- सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियाँ: लंबे समय तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष के बावजूद, इन्होंने इस क्षेत्र में अपनी प्रमुखता बनाए रखी।

नागभट्ट II ने कन्नौज को पुनः प्राप्त किया, जबकि मिहिर भोज के अभियानों ने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे उत्तर भारत में इसकी श्रेष्ठता स्थापित हुई।

गुर्जर-प्रतिहारों का पतन:

- विदेशी आक्रमण: महमूद गज़नी के आक्रमणों, विशेष रूप से कन्नौज की लूट, ने साम्राज्य के पतन को तेज किया।

- आंतरिक संघर्ष: कुटुंबीय विवादों और शक्ति संघर्षों ने साम्राज्य को कमजोर किया।

- जमींदारों का उदय: कमजोर केंद्रीय नेतृत्व ने जमींदारों को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप साम्राज्य का विखंडन हुआ।

- त्रैतीयक युद्ध का प्रभाव: कन्नौज पर एक सदी तक चले संघर्ष ने उन्हें बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बना दिया।

मारवाड़ के राठौड़

राठौड़ वंश के संस्थापक सीहा थे, जिन्हें कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का वंशज माना जाता है। वे हरिश्चंद्र [जयचंद के पुत्र] के पोते और सेंतराम के बेटे थे। सिहाजी के पश्चात अस्तान, दूहड़, राव चड़ा और अंत में राव चुंडा का शासन हुआ।

राव चूड़ा (1394-1423 ई.)

- चंद्रजी ने मारवाड़ राज्य की स्थापना की और युद्ध में मारे गए।

- राव चंदा की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र कान्हा को अपने भाई राव रणमल से राजा बनने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

- अंततः रणमल सफल हुआ। यह वही रणमल है जिसने अपनी बहन हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा से करवाई।

राव जोधा (1438-1489 ई.)

- रणमल के पुत्र राव जोधा जोधपुर के पहले स्वतंत्र शासक बने। 1459 में उन्होंने जोधपुर नगर की नींव रखी।

- 1453 ई. में राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच ‘आवल-बावल’ संधि हुई, जिसके अनुसार राव जोधा को मेवाड़ के सिसोदिया शासकों से मंडोर प्राप्त हुआ। जोधपुर किलें का निर्माण भी शुरू किया।

- राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की।

1453 ईस्वी में, आवल-बावल की संधि राव जोधा और महाराणा कुम्भा के बीच हुई। इसके तहत उन्हें मेवाड़ के सिसोदिया से मंडोर प्राप्त हुआ। मेहरानगढ़ किले का निर्माण शुरू किया। यह संधि मेवाड़ और मारवाड़ के सीमा विवाद को सुलझाने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए थी। इस संधि की मध्यस्थता हंसाबाई ने की थी। इस संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा निर्धारित की गई, जिसमें सोजत को केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में लिया गया। इस संधि में राव जोधा की बेटी शृंगार देवी की शादी कुम्भा के बेटे रायमल से हुई, जिससे गठजोड़ और मजबूत हुआ।

राव सातल (1489-1492)

- नागौर/पीपाड की युद्ध [कोषाणा के युद्ध] 1492 – राव सातल देव ने अजमेर के घुडले खान को हराया, जो सूबेदार मल्लू खान का सेनापति था।

- मारवाड़ के प्रसिद्ध ‘घुडला महोत्सव’ की शुरुआत इसी विजय की याद में की गई, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है।

राव मालदेव (1532-1562)

- राव मालदेव ने अपने शासनकाल में 52 युद्ध लड़े और 58 परगने को जीत लिया। उनका पहला सैन्य अभियान भाद्राजून (1532 ई) का था, जहाँ उन्होंने वीर सैन्धल को हराया और नियंत्रण स्थापित किया।

पाहोबा / साहेबा का युद्ध (1542 ईस्वी) :

- राव मालदेव ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से कुम्पा के नेतृत्व में बीकानेर की ओर एक बड़ी सेना भेजी। बीकानेर के राव जैतसी ने शेर शाह सूरि से मदद मांगी, लेकिन साहेबा में राव मालदेव की शक्तिशाली सेनाओं का सामना किया। हमला सहन न कर पाने के कारण जैतसी युद्ध में मारे गए, और मालदेव ने जांगल देश पर नियंत्रण स्थापित किया।

गिरी / सुमेल का युद्ध (1544 ईस्वी) :

यह युद्ध शेरशाह सूरी की अफगान सेनाओं और राव मालदेव राठौड़ द्वारा नेतृत्व किए गए राजपूतों के बीच लड़ी गई थी। राजपूत सेनाएं (12,000 राजपूत बनाम 80,000 अफगान) संख्या में बहुत कम होने के बावजूद, सेनापति जैता, कुम्पा और पचैन ने अद्वितीय साहस दिखाया।

- शेर शाह ने धोखाधड़ी का सहारा लिया, जाली पत्र भेजकर मालदेव के कैंप में अविश्वास फैलाया, जिससे राजा को जोधपुर की ओर पलायन करना पड़ा। हालांकि, जैता और कुम्पा ने अपनी निष्ठा साबित की और शेर शाह के कैंप पर तीव्र हमले किए, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। दोनों जैता और कुम्पा युद्ध में मारे गए, लेकिन उनके साहस ने शेर शाह को चकित कर दिया, और उसने प्रसिद्ध टिप्पणी की: “मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता।”

- हालाँकि शेर शाह विजयी हुआ, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके जनरल ख्वास खान ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और अजमेर से लेकर माउंट आबू तक के मारवाड़ को आक्रमण कर लिया। राव मालदेव ने जुलाई 1555 ईस्वी तक इन क्षेत्रों को फिर से कब्जा कर लिया।

- इस युद्ध का महत्व : सुमेल की युद्ध राजपूत इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे पहले, पृथ्वीराज चौहान, हम्मीर चौहान, महाराणा कुम्भा, महाराणा संघा और राव मालदेव जैसे शासक राजपूत वंश की गौरव, स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक थे। वे अपने साहस और आत्मनिर्भर शासन के लिए प्रसिद्ध थे।

- हालाँकि, सुमेल के युद्ध के बाद राजपूत शक्ति और स्वतंत्रता का युग समाप्त हो गया। इसके बाद का काल उपनिवेशीकरण का था, जिसमें राजपूत शासक बड़े साम्राज्यों जैसे मुगलों पर निर्भर हो गए। इस नए युग में वीरम, कल्याणमल, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, और अजित सिंह जैसे नेता शामिल थे, जिन्होंने अक्सर बड़े साम्राज्यों के सहयोगी या अधीनस्थ के रूप में कार्य किया, न कि स्वतंत्र रूप से शासन किया।

हरमाडा के युद्ध (1557 ईस्वी) :

- राव मालदेव और हाजी खान सूर की संयुक्त सेनाओं ने राणा उदयसिंह (मेवाड़) को हराया।

- पृष्ठभूमि : सुमेल के युद्ध (1544) में राव मालदेव को हराने के बाद, शेर शाह सूरि ने चित्तौड़ की ओर बढ़ने का प्रयास किया। राणा उदयसिंह, किले का बचाव करने में असमर्थ, बिना प्रतिरोध के समर्पण कर दिया और अपनी सीमाओं पर नियंत्रण बनाए रखा। सुमेल में हार के बावजूद, राव मालदेव ने 1555 तक अपने खोए हुए क्षेत्र फिर से प्राप्त कर लिए थे। 1556 में, हाजी खान सूर ने राणा उदयसिंह और राव सूरजन (बूंदी) के सहयोग से अजमेर और नागौर पर आक्रमण किया। राणा उदयसिंह के भुगतान की मांगों और एक नर्तकी (रंगरे) को लेकर विवाद हुआ, जिससे एक झगड़ा हुआ (संदर्भ: मंहुट नैनसी रा ख्यात)। हाजी खान ने राव मालदेव से संधि की, और दोनों ने मिलकर 1557 में मेवाड़ पर हमला किया। इस काल में राजपूतों और अफगानों के बीच बदलती संधियाँ देखी गईं।

मालदेव का योगदान :

- नागौर, सिवाणा, सोजत और अन्य नगरों को सुदृढ़ करके मारवाड़ को मजबूत किया।

- जोधपुर के रणिसर कोट, शहरपन्ह (शहर की दीवारें) का निर्माण किया और नागौर की किलाबंदी की मरम्मत की।

- अजमेर के तारागढ़ किले में जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जलाशयों का निर्माण किया और पानी की आपूर्ति के लिए फारसी पहिए लगाए।

- उनकी रानी झाली स्वरूपदे ने स्वरूप सागर झील का निर्माण किया, जिसे बहुजी रो तालाब भी कहा जाता है।

- उन्होंने कला के संरक्षण की शुरुआत की, जिसमें चोखेलाव महल और उत्तराध्यान सूत्र में प्रारंभिक कार्य शामिल हैं।

मालदेव के हुमायूँ व शेरशाह के साथ संबंध

हुमायूं से संबंध – सतर्कता के साथ गठबंधन:

- 1541 में शेरशाह से हारकर भाग रहे हुमायूं को मारवाड़ के राव मालदेव ने 20,000 सैनिकों के साथ सैन्य और राजनीतिक सहायता दी।

- यह मदद केवल सहानुभूति नहीं थी, बल्कि मालदेव ने इसे हुमायूं को सत्ता में लौटाकर एक शक्तिशाली सहयोगी पाने और मारवाड़ की प्रतिष्ठा को राणा सांगा की तरह ऊँचा उठाने के अवसर के रूप में देखा।

- लेकिन 1542 में हुमायूं की देरी और शेरशाह की उत्तरी भारत में मज़बूत स्थिति के कारण यह गठबंधन असफल रहा।

- जोखिम को भाँपकर मालदेव ने समर्थन वापस ले लिया—कुछ इतिहासकार इसे विश्वासघात कहते हैं, पर यह वास्तव में एक रणनीतिक कदम था।

शेरशाह से संबंध – तनाव एवं रणनीतिक टकराव:

- मारवाड़ में राव मालदेव की बढ़ती ताकत शेरशाह के पश्चिमी विस्तार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई।

- हालाँकि मालदेव शुरू में तटस्थ रहे, लेकिन शेरशाह ने उन्हें खतरे के रूप में देखा और 1544 में मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी, जिसके परिणामस्वरूप सैमल (गिरी-सुमेल) का युद्ध हुआ।

- शेरशाह ने मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाई और मालदेव के शिविर में भ्रम फैलाने के लिए जाली पत्र भेजे। इस कारण मालदेव को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनके सेनानायकों जैता और कूंपा ने अद्भुत वीरता दिखाई। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर शेरशाह ने कहा, “मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता”

समालोचनात्मक मूल्यांकन:

- आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद: मालदेव के निर्णय शक्ति-संतुलन की व्यावहारिक वास्तविकताओं पर आधारित थे। हुमायूं से समर्थन वापसी विश्वासघात नहीं, बल्कि उदीयमान शेरशाह से टकराव टालने हेतु रणनीतिक विवेक था।

- दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कमी: मालदेव कोई स्थायी विदेश नीति नहीं बना पाए। उनके असमंजस ने उनकी सौदेबाजी की शक्ति को कम किया और वे हुमायूं एवं शेरशाह दोनों से दूर हो गए।

- क्षेत्रीयता की प्राथमिकता, साम्राज्यिक दृष्टिकोण की उपेक्षा: मालदेव ने सम्राटों से गठबंधन की दीर्घकालिक रणनीति के बजाय क्षेत्रीय स्वायत्तता को प्राथमिकता दी—जिससे मारवाड़ का अखिल-भारतीय राजनीति में योगदान सीमित रह गया।

- आलोचनात्मक विवेचना : मालदेव ने सम्राटों से गठबंधन की दीर्घकालिक रणनीति के बजाय क्षेत्रीय स्वायत्तता को प्राथमिकता दी—जिससे मारवाड़ का अखिल-भारतीय राजनीति में योगदान सीमित रह गया।

मालदेव और हुमायूँ के संबंधों को समझते हुए यह कहा जा सकता है कि उनका व्यवहार कूटनीतिक और राजनीतिक विवेक से प्रेरित था। जबकि शुरुआत में उन्होंने हुमायूँ का समर्थन किया, बाद में शेर शाह के बढ़ते प्रभाव और बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के कारण उनका रुख बदल गया। यह निर्णय विश्वासघात नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और राज्यहितों की रक्षा करने के लिए लिया गया था।

राव मालदेव की व्यक्तित्व मूल्यांकन

- राव मालदेव एक बहुआयामी नेता थे, जो अपने सैन्य कौशल और प्रशासनिक दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। मारवाड़ का विस्तार, 52 युद्धों में विजय प्राप्त करने और 58 परगनों का अधिग्रहण, उनके साहस और रणनीतिक विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है। उनके कूटनीतिक कौशल का उदाहरण उनकी हुमायूं के साथ सतर्क बातचीत से मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा को नैतिक दायित्वों से अधिक प्राथमिकता दी। उन्हें फारसी इतिहासकारों द्वारा “हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक” के रूप में सराहा गया, और डॉ. भार्गव ने उन्हें “एक भगवान द्वारा उपहार में दिया गया सैनिक और कुशल कूटनीतिज्ञ” के रूप में वर्णित किया।

- मालदेव ने सुमेल की युद्ध में अद्वितीय साहस दिखाया, जहाँ उनके कमांडरों ने शेर शाह सूरि के खिलाफ अतुलनीय साहस दिखाया।

- मालदेव का किलाबंदी, जल प्रबंधन और अवसंरचना में योगदान उनके मजबूत और आत्मनिर्भर मारवाड़ के लिए दृष्टि का प्रतीक है। हालांकि, अपने सक्षम बेटे राम के बजाय चंद्रसेन को नियुक्त करने का उनका निर्णय, जो उनकी दूसरी रानी के प्रभाव में था, एक दुर्लभ निर्णय त्रुटि साबित हुआ, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। यही द्वैत मालदेव को एक निर्भीक योद्धा, दूरदर्शी शासक और कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में परिभाषित करता है, हालांकि वे कभी-कभी व्यक्तिगत प्रभावों से प्रभावित होते थे।

राव चंद्रसेन (1562-1565) :

- राव मालदेव, अपने बड़े बेटे राम से असंतुष्ट होकर, चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज नियुक्त किया।

- उनके छोटे बेटे, उदयसिंह को उनकी माँ, रानी स्वरूपदे (चंद्रसेन की माँ) द्वारा सिंहासन से वंचित कर दिया गया।

राम, उदयसिंह, और चंद्रसेन के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसमें चंद्रसेन विजयी हुए। - आखिरकार, राम सिंह ने अकबर के साथ शरण ली, जिसने 1570 में हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना भेजकर मारवाड़ पर नियंत्रण स्थापित किया। अकबर ने विजय के बाद राम को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया।

- नागौर दरबार (1570) :

- अकबर ने 1570 में राजपूत शासकों की वफादारी परखने के लिए नागौर दरबार का आयोजन किया।

- चंद्रसेन दरबार में जोधपुर प्राप्त करने की आशा लेकर पहुंचे। अकबर की अपने भाइयों, राम और उदयसिंह के प्रति झुकाव को देख चंद्रसेन दरबार से चले गए।

चंद्रसेन के व्यक्तित्व का मूल्यांकन

राव चंद्रसेन मुगल युग के दौरान राजस्थान के सबसे बहादुर और स्वतंत्र शासकों में से एक थे। अक्सर “मारवाड़ के भूले-बिसरे नायक” के रूप में संदर्भित, उनका योगदान ऐतिहासिक कथाओं में कम सराहा गया है। हालाँकि, डॉ. भार्गव के अनुसार, वह एक ऐसे नेता थे, जो अपनी मातृभूमि को मुगल शासन से मुक्त रखने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे। अकबर की सेनाओं का सामना करने के लिए उनकी अटूट दृढ़ता और देशभक्ति की भावना उनके अविश्वसनीय संकल्प को प्रदर्शित करती है।

चंद्रसेन की सैन्य रणनीति में उनकी रणनीतिक सूझबूझ स्पष्ट थी। वह पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने पारंपरिक किलों की तुलना में जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों की रक्षा को प्राथमिकता दी। छापामार युद्ध को अपनाकर उन्होंने अन्य शासकों से खुद को अलग कर लिया और यह रणनीति बाद में महाराणा प्रताप द्वारा अपनाई गई। यह दृष्टिकोण उनकी अनुकूलन क्षमता, संसाधनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाता है; गुण जो उन्हें सीमित संसाधनों के बावजूद शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देने की अनुमति देते थे।

अकबर के सामने झुकने से इंकार करने और 19 वर्षों तक स्वतंत्रता के लिए उनकी अनवरत युद्ध ने उनके गर्व और बहादुरी का प्रतीक बना दिया। उन्हें महाराणा प्रताप के लिए “मार्गदर्शक” के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने उन्हें मुगल अत्याचार के खिलाफ युद्ध में मार्गदर्शन किया। इस कारण, चंद्रसेन को अक्सर “मारवाड़ का प्रताप” कहा जाता है। वह विद्रोह का प्रतीक बन गए, अपने लोगों की स्वतंत्रता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसित। एक कवि ने एक बार कहा था, “अनडगिया तुरी उजला… चंद्रसेन प्रवित।” यह दर्शाता है कि चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, दोनों ने अपने साझा प्रतिरोध में, मुगल उत्पीड़न के खिलाफ अडिग रहे, कभी भी अपने सम्मान से समझौता नहीं किया।

चंद्रसेन का व्यक्तित्व उनके साहस, नेतृत्व और आत्म-बलिदान से परिभाषित था। प्रताप की तरह, वह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी भी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता और गर्व के मूल्य को समझा। उनकी अटल भावना, हार स्वीकार करने से इनकार, और अपने लोगों की स्वायत्तता को प्राथमिकता देना उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में परिभाषित करता है जिन्होंने संघर्ष के मार्ग को चुना न कि समर्पण को।

राजा उदय सिंह (मोटा राजा) (1583-1595)

- 1583 में, अकबर ने उदय सिंह को जोधपुर (मारवाड़) का शासक नियुक्त किया, जिससे वे मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले मारवाड़ शासक बने।

- मुगल-मारवाड़ वैवाहिक संधि – 1587 में, उदय सिंह ने अपनी बेटी, जोधा बाई (जगत गुसाईं), का विवाह जहांगीर से करवाया।

- जोधा बाई, जिन्हें मनमती या मानीबाई भी कहा जाता था, खुर्रम (शाहजहाँ) की माता थीं, जो जहांगीर के पुत्र।

- 1609 में, उदय सिंह के पुत्र, किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की, जिससे यह राठौड़ शक्ति का तीसरा केंद्र बन गया।

महाराजा जसवंत सिंह (1638-1678)

शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध (1658-59 ईस्वी) के दौरान, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने धरमत के युद्ध (अप्रैल 1658 ईस्वी) में औरंगजेब के खिलाफ दारा शिकोह का समर्थन किया। हालांकि, कासिम खान के विश्वासघात के कारण दारा को हार का सामना करना पड़ा, जिससे जसवंत सिंह और उनके सहयोगियों को जोधपुर वापस लौटना पड़ा।

जोधपुर लौटने पर, उनकी पत्नी, महारानी जसवंत दे, जिन्हें “उदयपुरी रानी” कहा जाता था, ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने संदेश भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या युद्धक्षेत्र में अपने जीवन का बलिदान देते हैं। उन्होंने घोषणा की कि पराजित राजा वापस नहीं आ सकता, और उन्होंने सती की तैयारी शुरू कर दी। अंततः, रानी माँ द्वारा मनाए जाने और जसवंत सिंह द्वारा हार का बदला लेने के वादे पर, किले के द्वार खोल दिए गए।

कला, साहित्य और वास्तुशिल्प योगदान

- कला – उनके शासनकाल के दौरान जोधपुर स्कूल की चित्रकला कृष्ण कथाओं और मुगल कला से प्रभावित हुई। कुछ प्रसिद्ध चित्रकार थे – करीम, नाथो नारायण, नागो आदि।

- साहित्यिक योगदान

- महाराजा जसवंत सिंह ज्ञान के संरक्षक और स्वयं एक विद्वान थे।

उन्होंने “भाषा-भूषण” जैसी महत्वपूर्ण कृतियाँ लिखीं, जो अलंकार और सौंदर्यशास्त्र पर आधारित हैं, और “अपरोक्ष सिद्धांत,” “अनुभव प्रकाश,” “आनंद विलास,” “सिद्धांत सार,” और “सिद्धांत बोध” जैसे दार्शनिक ग्रंथ लिखे। - जसवंत सिंह ने श्रीमद भागवत पर एक टीका लिखी और संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी में “चंद्रप्रबोध” नाम से अनुवाद किया।

- उनके दरबार में सुरत मिश्रा, दलपति मिश्रा, नरहरिदास बारहठ, नवीन कवि, और बनारसीदास जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे। उनके दीवान और चारण, मुहनोत नैणसी, ने राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ “नैणसी री ख्यात” और गजेटियर “मारवाड़ रा परगना री विगत” लिखा।

- महाराजा जसवंत सिंह ज्ञान के संरक्षक और स्वयं एक विद्वान थे।

वास्तुकला में योगदान

- महाराजा जसवंत सिंह ने कई जलाशयों, उद्यानों और उत्कृष्ट इमारतों का निर्माण करवाया।

- उन्होंने औरंगाबाद में “जसवंतपुरा” की स्थापना की और आगरा के पास मुगल-राजपूत वास्तुकला शैली में “कचहरी भवन” बनवाया।

- उनकी रानी, रानी अतीरंगदे, ने “जन सागर तालाब” का निर्माण करवाया, जिसे “शेखावतजी का तालाब” भी कहा जाता है।

- एक अन्य रानी, रानी जसवंते, ने “राई का बाग,” “उसका कोट,” और “कल्याण सागर तालाब” का निर्माण करवाया, जो “राता नाडा” नामक क्षेत्र में स्थित है।

- “रूपा बावड़ी” नामक एक बावड़ी मेडती गेट के भीतर महाराजा की देखभालकर्ता, रूपा धाय के सम्मान में बनवाई गई थी।

महाराजा अजीत सिंह (1679-1724)

- जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, उनके कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं थे, लेकिन उनकी दो पत्नियाँ गर्भवती थीं। बाद में अजीत सिंह का जन्म हुआ। हालाँकि, औरंगजेब ने इंद्र सिंह को शासक नियुक्त कर दिया।

- दुर्गादास ने औरंगजेब से अजीत सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने की मांग की, लेकिन औरंगजेब ने अजीत सिंह के इस्लाम में धर्मांतरण की शर्त रखी, जिसे दुर्गादास ने अस्वीकार कर दिया।

- अगले 20 वर्षों तक मारवाड़ सीधे मुगल शासन के अधीन रहा, जबकि दुर्गादास संघर्ष करते रहे।

- 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, दुर्गादास ने मौके का फायदा उठाया और अजीत सिंह ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया।

वास्तुकला में योगदान :

महाराजा अजीत सिंह ने अपनी निर्माण कृतियों में हिंदू-मुगल वास्तुकला शैलियों का कुशलता से मिश्रण किया।

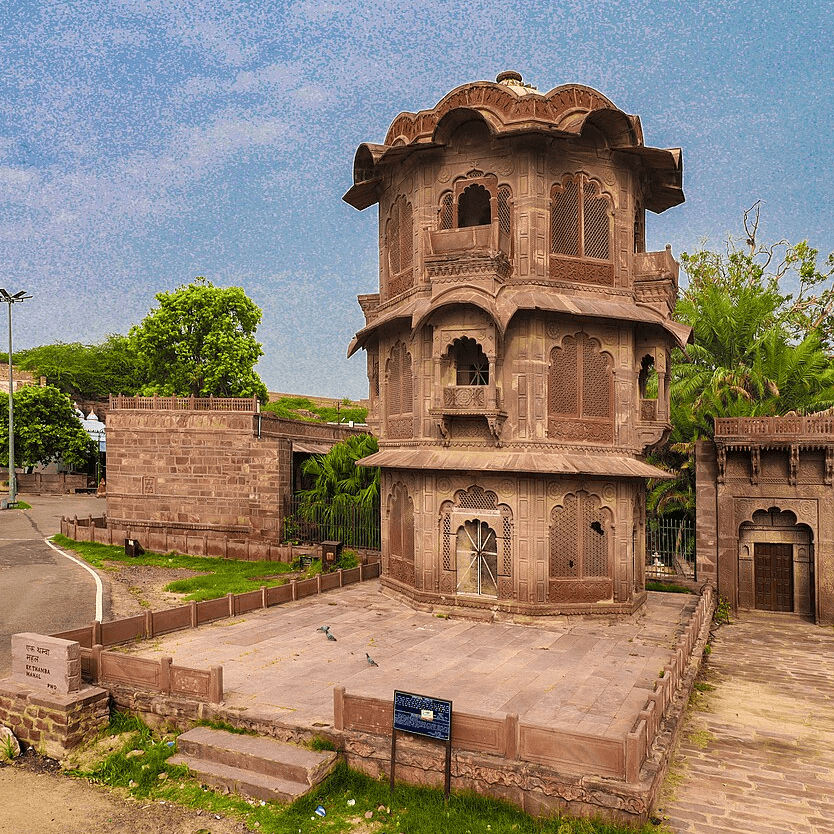

- एक थंबा महल: उन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में मंडोर में एक सात फुट ऊंचे मंच पर तीन मंजिला छतरी (देवल) का निर्माण करवाया। इसे “एक थंबा महल” भी कहा जाता है और यह हिंदू-मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है।

- फतेह महल और दौलतखाना राज महल: जोधपुर किले में बनाए गए।

- मंडोर में जसवंत सिंह की स्मृति में एक स्मारक।

- जोधपुर शहर में घनश्यामजी मंदिर और मूलनायक मंदिर।

- रानी रणावती ने बावड़ी (झालरा) के पास शिखरचंद मंदिर बनवाया।

कला और साहित्य में योगदान :

महाराजा अजीत सिंह एक धर्मपरायण शासक थे, जिन्होंने साहित्य और कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ‘गुणसागर,’ ‘दुर्गापथ भाषा,’ ‘निर्वाण दूहा,’ ‘अजीत सिंह रा कह्या दोहा,’ और ‘गज उद्धार’ जैसी रचनाएँ कीं, जो भागवत पुराण पर आधारित थीं। उनके भक्ति गीत जैसे ‘दुहा श्री ठाकुरा रा’ और ‘महाराजा अजीत सिंह रा गीत’ सराहे गए। उनके शासनकाल में जोधपुर चित्रकला शैली पर सामंती संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट था।

अजीत सिंह ने जगजीवन भट्ट, जिन्होंने ‘अजीतोदय’ लिखा, पंडित बालकृष्ण शर्मा, जिन्होंने संस्कृत ‘अजीत चरित्र’ की रचना की, और पंडित श्यामराम, जिन्होंने ‘ब्रह्मांड वर्णन’ की रचना की, जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। ये योगदान मारवाड़ की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

व्यक्तित्व मूल्यांकन

महाराजा अजीत सिंह ने उल्लेखनीय प्रशासनिक कौशल और वास्तुकला में गहरी रुचि दिखाई। उनके शासनकाल को हिंदू और मुगल वास्तुकला शैलियों के सम्मिश्रण के लिए याद किया जाता है, जो फतेह महल, दौलतखाना राज महल, और मंडोर में “एक थंबा महल” जैसी उत्कृष्ट कृतियों में दिखाई देते हैं। मंदिर निर्माण और शहरी विकास में उनके योगदान से उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है।

हालांकि, उनका व्यक्तित्व कई कमजोरियों से ग्रस्त था। इतिहासकारों जैसे डॉ. गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उन्हें घमंडी, कान का कच्चा (आसानी से प्रभावित होने वाला) और प्रतिशोधी बताया है। मुगल आक्रमणों के खिलाफ मारवाड़ की प्रभावी रक्षा करने में उनकी अक्षमता और प्रतिकूल शर्तों को स्वीकार करने की तत्परता ने उनकी साहसिकता और मानसिक दृढ़ता की कमी को उजागर किया। इसके अलावा, उनका सबसे बड़ा दोष उनके वफादार समर्थक दुर्गादास राठौड़ के प्रति कृतघ्नता थी, जिन्हें उन्होंने दुर्भावनापूर्ण सलाहकारों के प्रभाव में निर्वासित कर दिया। यह विश्वासघात उनके शासन पर एक स्थायी दाग लगा गया, जो अन्यथा उल्लेखनीय था।

वीर दुर्गादास राठौड़

वीर दुर्गादास, वफादारी और वीरता के प्रतीक, का जन्म 13 अगस्त 1638 को सालवा गांव में हुआ था। उनके पिता आसकरण महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। दुर्गादास ने जसवंत सिंह की सेना में सेवा की और महाराजा की मृत्यु के बाद मारवाड़ के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन को अजीत सिंह, जोधपुर के वैध उत्तराधिकारी, को मुगल सम्राट औरंगजेब से सुरक्षित रखने के लिए समर्पित कर दिया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक राठौड़- सिसोदिया गठबंधन का नेतृत्व किया।

उनकी सहिष्णुता और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण तब देखा गया जब उन्होंने, एक कट्टर हिंदू होने के बावजूद, राजकुमार अकबर के बच्चों बुलंद अख्तर और सफियातुन्निसा को उचित इस्लामी शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया। उनके सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के इस कार्य ने उनके व्यक्तिगत या धार्मिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाया।हालांकि, जीवन के अंतिम समय में अजीत सिंह के साथ मतभेद के कारण, दुर्गादास मेवाड़ चले गए, जहां उन्होंने स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत किया। उनका निधन 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में हुआ। दुर्गादास मारवाड़ में अपनी वीरता और वफादारी के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें “माँ रैद ऐसा पूत जन, जैसा दुर्गादास” कहावत के साथ याद किया जाता है। इतिहासकार जेम्स टॉड ने उन्हें “राठौड़ों के यूलिसिस” के रूप में संदर्भित किया।

महाराजा अभय सिंह (1724-1749)

- महाराजा अभय सिंह को कविता और साहित्य से गहरा लगाव था। उनके संरक्षण में चारण कवि कर्णीदान ने सूरजप्रकाश की रचना की। इसके अलावा, सरबुलंद खान के साथ उनकी युद्ध से प्रेरित होकर, उन्होंने एक छंदबद्ध रचना विरुद्ध श्रृंगार (जिसे बिद्रा श्रृंगार भी कहा जाता है) की रचना की। उनकी इस कृति से प्रसन्न होकर, महाराजा ने उन्हें अलावास गाँव लाकपासव के रूप में प्रदान किया, कविराज की उपाधि दी, और मंडोर से उन्हें हाथी पर बिठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर उनके घर तक छोड़कर असाधारण सम्मान दिया।

- उनके संरक्षण में कई अन्य कवि, जैसे कि रसचंद, सेवक, प्रयाग, मैदास, सावंतसिंह और पृथ्वीराज, भी फले-फूले। इनमें से, संडू वंश के चारण कवि पृथ्वीराज ने अभय विलास नामक एक लोकभाषा में साहित्यिक रचना की।

- अन्य साहित्यिक कृतियाँ:

- अभयोदय (संस्कृत में) – भट्ट जगजीवन द्वारा।

- राजरूपक – रतनू वीरभान द्वारा।

- कवित्त श्री माता रा – रसपुंज द्वारा।

चिपको आंदोलन

खेजड़ी पेड़ की रक्षा के लिए पहला चिपको आंदोलन 28 अगस्त 1730 को अमृता देवी के बलिदान के साथ शुरू हुआ। अमृता देवी, जो रामोजी विश्नोई की पत्नी थीं, ने जोधपुर के खेजड़ली गाँव में 363 अन्य लोगों के साथ अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी के पवित्र दिन पर खेजड़ी के पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगाया। गिरीधर दास, स्थानीय अधिकारी, के आदेश पर इस आंदोलन के दौरान 363 लोगों की हत्या कर दी गई। इस पर्यावरणीय आंदोलन की उपलक्ष्य में, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार स्थापित किया, और राजस्थान सरकार ने अमृता देवी विश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार की शुरुआत की।

महाराजा मान सिंह (1803-1843)

- महाराजा मान सिंह का शासन जोधपुर पेंटिंग स्कूल के सुनहरे युग के रूप में माना जाता है।

- इस अवधि में कलाकारों ने शिव पुराण, दुर्गा पुराण, अजीत सिंह के शिकार अभियानों और नाथ चरित्र की कहानियों को चित्रित किया।

- इस युग के प्रमुख चित्रकारों में दाना भाटी, अमरदास भाटी, और शिवदास शामिल थे, जिनके योगदानों ने जोधपुर की कलात्मक धरोहर को समृद्ध किया।

कला:

- The reign of Maharaja Man Singh is considered the golden era of the Jodhpur School of Painting.

- During this period, artists created exquisite works depicting scenes from the Shiv Puran, Durga Puran, Ajit Singh hunting expeditions, and narratives of Nath Charitra.

- The prominent painters of this era included Dana Bhati, Amardas Bhati, and Shivdas, whose contributions significantly enriched the artistic heritage of Jodhpur.

साहित्य:

- उनकी कला और साहित्य के प्रति रुचि के कारण जोधपुर किले में ‘पुस्तक प्रकाश’ पुस्तकालय की स्थापना की गई, जहाँ उन्होंने पुस्तकें और चित्र संग्रहित किए।

- उन्होंने प्रेम, भक्ति, और आध्यात्मिकता के विषयों पर कविता लिखी, और राजस्थानी में श्रीमद्भागवतम पर टिप्पणी की। वे ‘चौरासी पदार्थ नामावली,’ ‘कृष्ण विलास’ जैसे कार्यों के लेखक भी थे, जो श्रीमद्भागवतम का काव्यात्मक रूपांतर था।

- महाराजा की भाटियानी रानी, रानी प्रताप कुंवरी, एक कवयित्री और विदुषी थीं। उनके प्रमुख कार्यों में ‘ज्ञान सागर,’ ‘प्रताप पच्चीसी,’ ‘प्रेम सागर,’ और ‘रघुबर स्नेहलिला’ शामिल हैं।

धार्मिक आस्था:

- वे नाथ सम्प्रदाय के प्रति गहरे समर्पित थे और इसके सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए कई रचनाएँ कीं, जैसे ‘जलंधर नाथ जी रो चरित्र’ और ‘नाथचरित्र’। नाथ परंपरा की मान्यता में, उन्होंने जोधपुर में महामंदिर की स्थापना की, जो इस सम्प्रदाय की महत्वपूर्ण शाखा बन गया।

महाराजा सर तखत सिंह (1843-1873)

- महाराजा तक़त सिंह के शासनकाल में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएँ और सार्वजनिक कल्याण सुधार हुए। 1857 के विद्रोह के दौरान उनका समय था, और उन्होंने ब्रिटिशों का पूरा समर्थन किया।

- 1857 का विद्रोह:

- महाराजा तक़त सिंह ने अपने सैनिकों को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा।

- 8 सितंबर 1857 को उनकी कमांडर ओनैद सिंह ‘बिथोड़ा की लड़ाई’ में मारे गए।

- उनके समर्थन की मान्यता में, ब्रिटिशों ने 1862 में जोधपुर दरबार को गोद लेने का अधिकार दिया।

- सार्वजनिक कल्याण कार्य:

- उन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना के लिए ₹1 लाख का योगदान दिया।

- उन्होंने सती प्रथा, संन्यासियों के समाधि प्रथा, और राजपूतों में कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया।

- जोधपुर में ‘मारवाड़ राज्य प्रेस’ की स्थापना की, जिसने “मरुधर भीत” (बाद में मारवाड़ गजट) प्रकाशित किया।

- दर्बार स्कूल की स्थापना की।

- रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की।

- कला, साहित्य और विद्वतापूर्ण प्रयास:

- उनके समय में कला में सोने के रंगों का अधिक प्रयोग और सजावट बढ़ी, और कंपनी की शैली का प्रभाव देखा गया।

- कवि शेष ने तख़्त विलास’ नामक चंपू काव्य रचा।

- रानी प्रताप कुनवारी ने ‘हरिपदावली’ और ‘रामपदावली’ लिखी, जो बाद में ‘प्रतापकुनवारी-पद रत्नावली’ के नाम से प्रकाशित हुईं।

- निर्माण कार्य:

- जोधपुर किले में चामुंडा माता मंदिर का नवीनीकरण किया।

- मंडोर में मान सिंह की छतरी और तक़त सागर का निर्माण कराया।

- मेहरानगढ़ किले में श्रृंगार चौकी और कयलाना पहाड़ियों में बिजोलाई महल का निर्माण कराया।

महाराजा सर जसवंत सिंह II (1873-1895)

उन्होंने 1883 में स्वामी दयानंद का स्वागत किया, और आर्य समाज के सिद्धांतों का समर्थन किया। उन्होंने आर्य समाज को प्रोत्साहित किया और शिक्षा और सुधार को बढ़ावा दिया।

- प्रशासनिक सुधार:

- अप्रैल 1873 में महकमाखास की स्थापना की, ताकि प्रशासनिक कार्यों में दक्षता सुनिश्चित हो।

- 1882 में ‘अदालत पटदर्शन’ और ‘कोर्ट-सरदारन’ जैसे नए न्यायालयों की स्थापना की।

- साहित्यिक योगदान:

- दरबार कवि बारहठ मुरारीदान ने ‘जसवंत रसो भूषण’ नामक काव्य रचना की।

- महाराजा ने मुरारीदान को ‘कवि राजा’ का खिताब और लाख पासव दिया।

- 1888 में मारवाड़ के इतिहास को दस्तावेजित करने के लिए ‘तवारीख का महकमा’ की स्थापना की।

- सैन्य विकास:

- 1889 में 600 सैनिकों के साथ ‘सरदार रिसाला’ (घुड़सवार पलटन) का गठन किया और 1891 में इसका विस्तार किया।

- सामाजिक कार्य: 1885 में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया।

महाराजा सर सरदार सिंह (1895-1911)

महाराजा सदार सिंह ने अपने पिता, जसवंत सिंह II, की याद में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की तलहटी में जसवंत थड़ा का निर्माण कराया। इसे राजस्थान का ‘ताज महल’ कहा जाता है, यह संगमरमर का स्मारक वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है।

- महत्वपूर्ण योगदान:

- जसवंत महिला अस्पताल (मातृ अस्पताल) की स्थापना की।

- एल्गिन राजपूत स्कूल (विक्टोरियाई वायसरॉय, लॉर्ड एल्गिन के जोधपुर आगमन के दौरान) की स्थापना की।

- 1910 में ‘एडवर्ड रिलीफ फंड’ की स्थापना की, जिसमें जोधपुर शहर के गरीब निवासियों को पेंशन देने के लिए ₹29,000 वार्षिक आवंटित किए गए।

- चीन में बॉक्सर्स विद्रोह: महाराजा सदार सिंह ने ब्रिटिशों की मदद करने के लिए मारवाड़ी सेना भेजी। सम्मान के रूप में “चाइना 1900” को मारवाड़ ध्वज पर अंकित किया गया।

महाराजा सर उम्मेद सिंह (1918-1947)

- महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत प्रयासों के हिस्से के रूप में उम्मेद पैलेस, जिसे छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, के निर्माण का आदेश दिया था।

महाराजा सर हनुवंत सिंह (1947-47)

- महाराजा उम्मेद सिंह की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र हनवंत सिंह को 21 जून 1947 को जोधपुर के महाराजा के रूप में सिंहासनारूढ़ किया गया। उनके शासनकाल के दौरान ही भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की।

- महाराजा हनवंत सिंह ने प्रारंभ में जोधपुर को पाकिस्तान के साथ संरेखित करने में रुचि दिखाई और यहाँ तक कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए, उस समय के बीकानेर के महाराजा के साथ, पाकिस्तान की यात्रा भी की।

- हालांकि, वी.पी. मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभभाई पटेल के निरंतर प्रयासों और समझाने के बाद, महाराजा हनवंत सिंह अनिच्छापूर्वक भारतीय संघ में विलय करने के लिए सहमत हो गए।

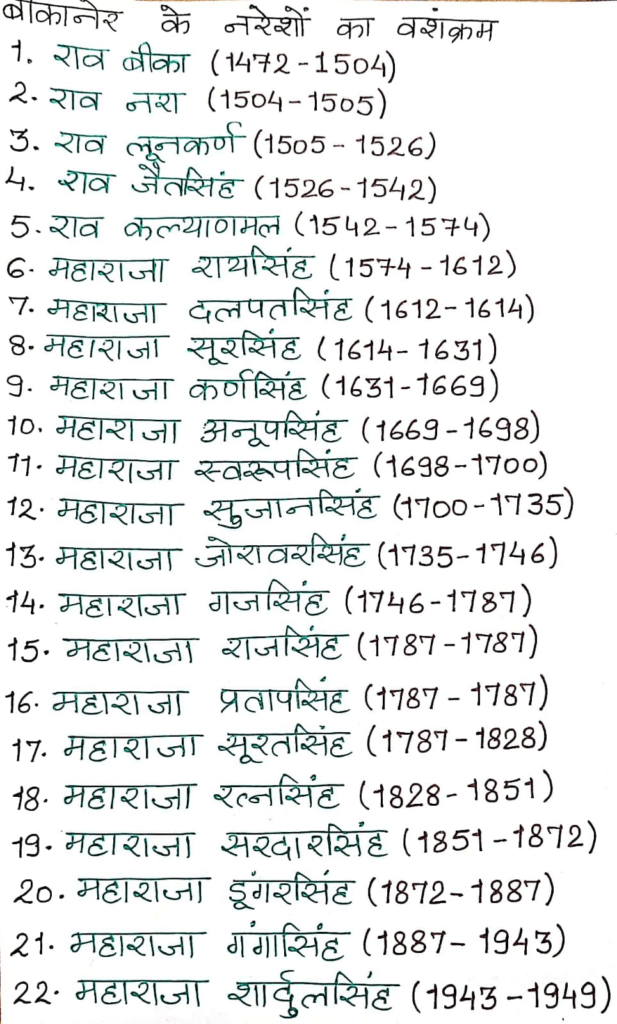

बीकानेर के राठौड

15वीं शताब्दी में, जब राव बीका, राव जोधा के पुत्र, बीकानेर पहुंचे, उस समय यह क्षेत्र सात जाट कबीलों द्वारा नियंत्रित था, जिनके नाम थे: सीहाग, ढाका, पूनिया, गोडारा, सारण, बेनीवाल, जोहिया और कस्वां। राव बीका ने जाट कबीले के बीच मौजूद आपसी प्रतिद्वंद्विता का उपयोग कर अपने राज्य के लिए जगह बनाई। जेम्स टॉड के अनुसार, जिस स्थान को बीका ने अपनी राजधानी के लिए चुना, वह नेहरा जाट का पैतृक अधिकार था, जो केवल इस शर्त पर इसे छोड़ने के लिए तैयार हुआ कि उसका नाम हमेशा के लिए इस जगह के साथ जोड़ा जाएगा। नायरा, या नेरा, उस मालिक का नाम था, जिसे बीका ने अपने नाम के साथ जोड़ दिया, इस प्रकार भविष्य की राजधानी का नाम ‘बीकानेर’ बना।

राव बीका (1465-1504)

- राव जोधा द्वारा राव सातल देव को राजा नियुक्त किए जाने के कारण, बीका अपने चाचा कान्धल और छोटे भाई बीदा के साथ जोधपुर छोड़कर चले गए।

- 1465 ईस्वी में, करणी माता के आशीर्वाद से, बीका ने जांगलदेश क्षेत्र में राठौड़ राज्य की स्थापना की।

- 1488 ईस्वी (वैशाख शुक्ल द्वितीया, संवत 1545) में, बीका ने आधिकारिक रूप से बीकानेर शहर की स्थापना की।

राव लूणकरण (1505-26)

- उन्होंने 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा के साथ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की।

- बीठा सूजा ने अपनी पुस्तक ‘राव जैतसी रो छंद’ में उन्हें ‘कलियुग का कर्ण’ कहा है। जयसोम ने अपनी पुस्तक ‘कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनक काव्यम’ में भी उनकी उदारता की तुलना कर्ण से की है। उन्होंने ‘लूणकरणसर झील’ का निर्माण करवाया।

राव जैत सिंह (1526-42)

- 1534 ईस्वी में, बीकानेर के राव जैतसी ने काबुल के मुगल शासक और हुमायूं के भाई कामरान को हराया। इस विजय का वर्णन कवि बीठू सूजा द्वारा लिखित ‘राव जैतसी रो छंद’ में किया गया है।

- पाहेबा / साहेबा युद्ध (1541-42 ईस्वी): यह युद्ध बीकानेर के राव जैतसी और मारवाड़ के मालदेव के बीच हुआ। इस युद्ध में राव जैतसी मारे गए और मालदेव द्वारा बीकानेर के प्रशासक के रूप में कम्पा को नियुक्त किया गया।

- परिणाम:

- राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल ने शेर शाह सूरी के साथ शरण ली, जिससे शेर शाह को मारवाड़ पर हमला करने का बहाना मिल गया।

- यह अंततः 1544 ईस्वी में सुमेल के युद्ध की ओर ले गया, जिसमें शेर शाह ने मालदेव को हराकर जोधपुर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया।

राव कल्याण सिंह (1542-71)

- मालदेव की हार के बाद वे बीकानेर के शासक बने।

- वह पहले राठौड़ थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की।

पृथ्वीराज राठौड़

बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ एक बहादुर योद्धा और कुशल कवि थे। राजस्थानी साहित्य में “पीथल” के नाम से जाने जाने वाले पृथ्वीराज संस्कृत और डिंगल के विद्वान थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ “वेली कृष्ण रुक्मणी री” अत्यधिक सम्मानित है और इसे दुरसा आढ़ा ने “पांचवां वेद” कहा है। अन्य प्रमुख कृतियों में “दशम भागवत रा दुहा”, “ठाकुर जी रा दुहा” और “गंगा लहरी” शामिल हैं। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्हें गागरोन का किला दिया गया था। कर्नल टॉड और एल.पी. टेसिटोरी ने उन्हें महान योद्धा और कवि के रूप में सराहा, उन्हें “डिंगल का नायक” कहा।

राजा राय सिंह I (1571-1611)

वास्तुकला उपलब्धियां:

- मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589-1594 के बीच जूनागढ़ किले (पूर्व में चिंतामणि किला) का निर्माण किया।

- किले के भीतर राय सिंह प्रशस्ति अंकित की।

कला और साहित्य विकास:

- लिखित कार्य जैसे राय सिंह महोत्सव (चिकित्सा से संबंधित)

वैधक वंशावली, बाल बोधिनी, और ज्योतिष रत्नमाला पर टिप्पणी। - जयसोम द्वारा लिखित करमचंद वंशोत्कीर्तनकाव्य में ‘राजेन्द्र’ के रूप में प्रशंसा की गई।

- बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत की, जिसमें सबसे पुराना ज्ञात पांडुलिपि भागवत पुराण है, जो उनके शासनकाल में बनाई गई।

- मुगल प्रभाव वाले कलाकारों जैसे उस्ता अली रजा, उस्ता हमीद रुकनुद्दीन को क्षेत्र की कलात्मक परंपराओं को समृद्ध करने के लिए आमंत्रित किया।

अकाल राहत प्रयास:

- अपने शासन के दौरान गंभीर अकाल का सामना करते हुए, खाद्य वितरण के लिए सदाव्रत खोले और जानवरों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था की।

- इतिहासकार देवी प्रसाद ने उनकी उदारता और करुणा के लिए उन्हें ‘राजपूताना के कर्ण’ के रूप में सराहा।

राव कर्ण सिंह जंगलपत बादशाह (1631-67)

- घटना – मतीरे-री-राड (तरबूज विवाद)

महाराजा राव अनुप सिंह (1669-1698)

- औरंगज़ेब द्वारा ‘महाराजा’ की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति।

- 1672 में सालेहर में, 1675 में बीजापुर में, और 1687 में गोलकुंडा की घेराबंदी में दक्कन अभियान में भाग लिया।

- 1677-1678 में औरंगाबाद के प्रशासक रहे।

योगदान और उपलब्धियां:

साहित्यिक योगदान

- महाराजा अनुप सिंह का शासन बीकानेर में “साहित्य का स्वर्ण युग” माना जाता है। एक अत्यंत विद्वान और ज्ञान के संरक्षक के रूप में, उन्होंने संस्कृत में उल्लेखनीय कार्यों जैसे ‘अनुप विवेक’ (तंत्र शास्त्र), ‘कामप्रबोध’ (काम शास्त्र), ‘श्रद्धाप्रयोग चिंतामणि’ और गीत गोविंद पर ‘अनुपोदय टीका’ की रचना की।

- उन्होंने अनुप संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना की, जहाँ उन्होंने दक्षिण भारत से प्राप्त कई दुर्लभ पांडुलिपियों और साहित्यिक खजानों को संरक्षित किया।

- महाराजा अनुप सिंह को विद्वानों के समर्थन के लिए “विद्वानों के उत्पत्ति कारक” की उपाधि दी गई। उनके दरबार में भव भट्ट, अनंत भट्ट, मणिराम, वैद्यनाथ जैसे प्रमुख विद्वान सुशोभित थे, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को ‘ज्योत्पत्तिसार’ (ज्योतिष), ‘अनुप व्यवहार सागर’ (ज्योतिष), ‘अनुप विलास,’ ‘धर्मांबुधि’ (धर्म शास्त्र), और ‘तीर्थरत्नाकर’ जैसे कार्यों से समृद्ध किया।

- देशीय साहित्य

अनूप सिंह जी को भाषाओं में गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने कई पुस्तकों का संस्कृत और राजस्थानी में अनुवाद कराया। इन पुस्तकों में ‘सुकसारिका’ (72 कहानियों का संग्रह) को राजस्थानी और संस्कृत में अनुवादित किया गया, और श्रीधर की भगवद गीता पर टीका का मारवाड़ी में अनुवाद करवाया, जो उनके देशीय साहित्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

संगीत में योगदान

- महाराजा अनुप सिंह संगीत के बड़े प्रेमी थे। उनके दरबारी संगीतकार भव भट्ट ने ‘संगीतानुपंकुश,’ ‘अनुपसंगीतविलास,’ ‘अनुपसंगीतरत्नाकर,’ और ‘नष्टोद्दिशत प्रबोध कंठोपद टीका’ जैसे कई संगीतशास्त्रीय ग्रंथों की रचना की।

- ये कार्य उनके शास्त्रीय भारतीय संगीत और उसके सैद्धांतिक आधारों में गहरे जुड़ाव को उजागर करते हैं।

कलात्मक विकास

- महाराजा अनुप सिंह का शासन बीकानेर पेंटिंग के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उनके शासन में दक्षिण भारतीय शैलियों का प्रभाव प्रमुख हो गया, और मथेरनण और उस्ता कलाकारों ने पारंपरिक बीकानेर कला रूप को नवाचार दिया।

महाराजा राव सूरत सिंह (1787-1828)

- 9 मार्च 1818 को सहायक संधि के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षण में आए।

- उनका शासनकाल “अंग्रेजों के उदय” का प्रतीक था। वह अपनी वीरता, सद्गुण और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। वह अन्याय को सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी कि वह “कान के कच्चे” राजा थे।

महाराजा राव रतन सिंह (1828-51)

- रतन सिंह ने महिला भ्रूण हत्या रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने राजपूत शासकों से गया में अपनी बेटियों को न मारने की शपथ दिलवाई।

- उनके पुत्र, महाराजा सरदार सिंह ने 1854 ई. में अपने राज्य में सती प्रथा और जीवित दफनाने की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा पत्र जारी किया।

- 1857 के विद्रोह के दौरान, सरदार सिंह ने ब्रिटिशों का समर्थन किया और क्रांतिकारियों को सक्रिय रूप से दबाया।

महाराजा राव डूंगर सिंह (1872-1887)

- राजस्थान में बिजली लाने वाले पहले व्यक्ति।

- उन्होंने पुलिस बल, डाक प्रणाली, एक अस्पताल और एक आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की।

- उनके शासनकाल में प्रसिद्ध ‘बीकानेरी भुजिया’ की शुरुआत हुई। उन्होंने बीकानेर किले का पुनर्निर्माण कराया।

महाराजा सर राव गंगा सिंह (1887-1943)

- बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जिन्हें अक्सर “आधुनिक बीकानेर के वास्तुकार” और “आधुनिक भारत के भागीरथ” के रूप में सराहा जाता है, ने निम्नलिखित परिवर्तनीय पहल की:

राजनीतिक योगदान:

- 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जो राजस्थान में एक विधायी निकाय की दिशा में पहला कदम था।

- नगरपालिकाओं के चुनावों के साथ आंशिक आंतरिक लोकतंत्र की शुरुआत की।

- उनकी “रोम नोट” ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की वकालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- उन्होंने 1921 में नरेन्द्र मंडल (राजाओं की सभा) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके पहले अध्यक्ष (1921-1925) के रूप में कार्य किया।

- 1927 में बटलर कमेटी के समक्ष रियासतों की स्वायत्तता की वकालत की।

- तीन गोलमेज सम्मेलनों (1930, 1931, 1932) और लीग ऑफ नेशन्स (5वें सत्र) में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

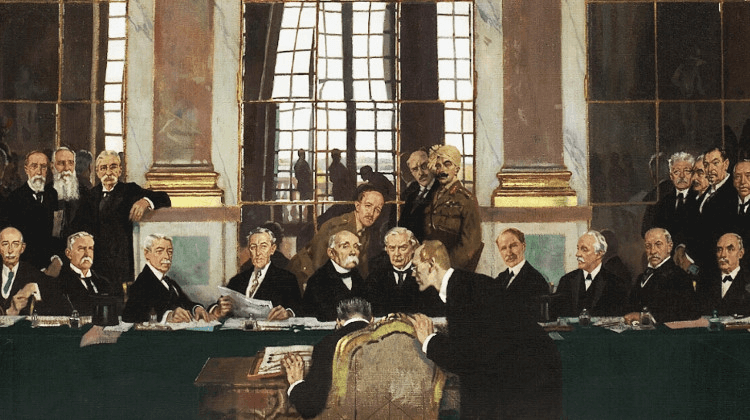

- प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान इंपीरियल वॉर कैबिनेट में भाग लिया, जिसमें वे एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे।

- चीन के बॉक्सर विद्रोह में ब्रिटिशों की सहायता की और चीन युद्ध पदक प्राप्त किया।

रोम नोट (1917)

महाराजा गंगा सिंह ने 15 मई 1917 को रोम में एक ऐतिहासिक नोट लिखा, जिसे “रोम नोट” के रूप में प्रसिद्ध किया गया। यह नोट ऑस्टिन चेम्बरलेन को संबोधित किया गया था और इसमें भारतीयों और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच संबंधों को उदार और सहानुभूतिपूर्ण उपायों से मजबूत करने की सिफारिशें शामिल थीं।

मुख्य बिंदु:

- ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन स्थापित करना।

- भारत में ब्रिटिश प्रशासन को अधिक समावेशी और दयालु बनाना।

- भारतीयों के लिए अधिक अधिकार और भागीदारी सुनिश्चित करना।

- भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का एक मजबूत हिस्सा बनाने के लिए व्यापक और उदार उपाय लागू करना।

1918 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को आंशिक रूप से रोम नोट में उल्लिखित विचारों से प्रभावित माना जाता है। ये सुधार भारत में स्वशासन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं।

सामाजिक योगदान:

- अकाल से निपटने और जीवन स्तर में सुधार के लिए सुधारों को लागू किया।

- कैदी सुधारों को लागू किया; कैदियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने वाले कालीनों को बनाया।

- करणी माता मंदिर, देशनोक के लिए चांदी के दरवाजे दान किए।

- सिख समुदायों के बीच सिंचाई और पुनर्वास की वकालत की।

- इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सख्ती से नियंत्रित किया, जो बीकानेर साजिश मामले में देखा गया।

शैक्षिक योगदान:

- महिलाओं के लिए संस्थानों सहित कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए।

- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संरक्षक के रूप में समर्थन किया।

- राज्य में शैक्षणिक सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया ताकि व्यापक पाठ्यक्रम शामिल हो सके।

वास्तुकला योगदान:

- अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में प्रतिष्ठित लालगढ़ पैलेस का निर्माण किया।

- करनी माता मंदिर और रामदेवरा मंदिर का नवीनीकरण और सुधार किया।

- रेलवे, बिजली नेटवर्क, और सिंचाई प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया।

सैन्य प्रयास:

- गंगा रिसाला (ऊंट कोर) का गठन किया, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में सेवा की। स्वतंत्रता के बाद, इसने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की नींव रखी और बीएसएफ के भीतर बीकानेर ऊंट कोर के रूप में अस्तित्व में है।

- ब्रिटिश संबंधों के प्रबंधन और उनके सैन्य प्रयासों में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- राज्य के भीतर आंतरिक रक्षा तंत्र को मजबूत किया।

आर्थिक और भूमि सुधार:

- गंग नहर (1925-1927) का निर्माण किया, जिससे सतलुज के पानी को बीकानेर के शुष्क क्षेत्र में लाया गया, जो इसे उपजाऊ क्षेत्र में बदल दिया।

- Founded and developed Sri Ganganagar, known as the “Grain Bowl of Rajasthan.”

- श्री गंगानगर की स्थापना और विकास किया, जिसे “राजस्थान का अन्न भंडार” कहा जाता है।

- आर्थिक उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों और कृषकों को आकर्षित किया।

व्यक्तित्व मूल्यांकन:

महाराजा गंगा सिंह एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने बीकानेर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे गंगा नहर परियोजना और शिक्षा और बुनियादी ढांचे में प्रगति। उनके कूटनीतिक प्रयास, जैसे “रोम नोट,” 7 अगस्त 1947 को भारत के अधिराज्य में सम्मिलन पर हस्ताक्षर किए। ने भारत के भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाया। हालाँकि, उनके भी दोष थे, जैसे कि उनका अधिनायकवादी स्वभाव (बीकानेर साजिश मामला) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना। बावजूद इसके, उनके सुधार और नेतृत्व आधुनिक बीकानेर के निर्माण में महत्वपूर्ण थे। कुल मिलाकर, गंगा सिंह के योगदान राज्य के विकास में निर्णायक थे।

महाराजा सर राव सादुल सिंह (1943-1950)

- उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का समर्थन किया।

- उन्होंने बीकानेर से के. एम. पणिकर को संविधान सभा के लिए नामांकित किया।

- 7 अगस्त 1947 को भारत के अधिराज्य में सम्मिलन पर हस्ताक्षर किए।

- 30 मार्च 1949 को अपने राज्य को राजस्थान के वर्तमान राज्य में विलय कर दिया।

- उन्होंने अपने राज्य में ‘नोटा’ (शादी के निमंत्रण) और ‘तख्तनशीनी की भाषा’ (उत्तराधिकार कर) जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया।

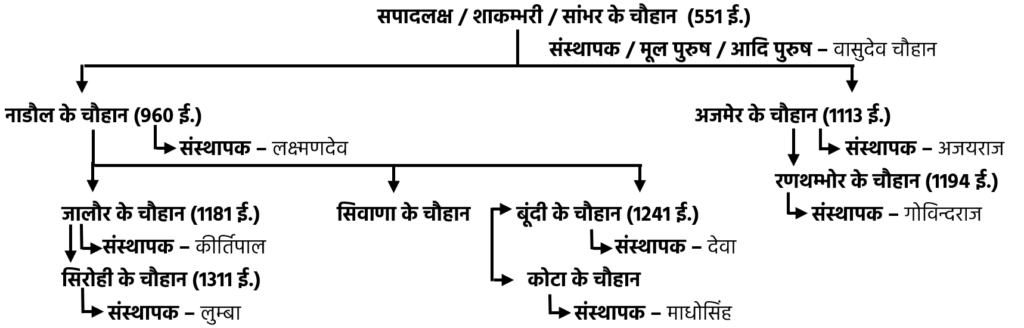

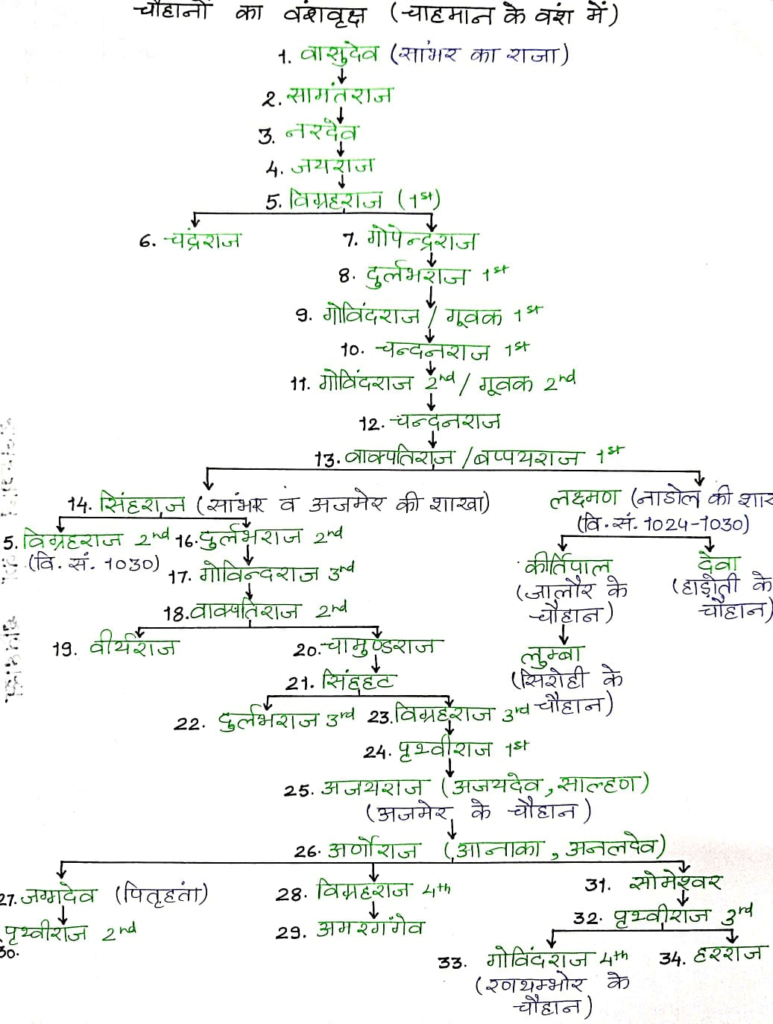

चौहान वंश

- चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासो के प्रारंभिक संस्करणों में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं बताया गया है, जबकि बाद के संस्करणों में इस बात का उल्लेख मिलता है।

- 15वीं शताब्दी की हम्मीर महाकाव्य (नयचंद्र सूरी) और जयनीक की पृथ्वीराज विजय चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं।

- पंडित गौरीशंकर ओझा भी इस मत का समर्थन करते हैं।

- बिजोलिया शिलालेख (1170 ईस्वी) के आधार पर डॉ. दशरथ शर्मा मानते हैं कि चौहान वंश के प्रारंभिक पूर्वज का जन्म अहिच्छत्रपुर में वत्स गोत्र में हुआ था। अहिच्छत्रपुर को आधुनिक नागौर के रूप में पहचाना जा सकता है।

- ऐसा माना जाता है कि चौहान वंश के प्रारंभिक शासक अहिच्छत्रपुर के छोटे राजा थे। जैसे-जैसे चौहान वंश का क्षेत्रीय विस्तार हुआ, उनके अधीनस्थ सम्पूर्ण क्षेत्र को सपादलक्ष कहा जाने लगा।

- समय के साथ चौहानों ने विभिन्न स्थानों पर राजवंश स्थापित किए। मुख्य चौहान राजवंशों में शामिल हैं:

- शकंभरी के चौहान

- रणथंभौर के चौहान

- जालोर के चौहान

- हाड़ौती के हाड़ा (जो चौहान वंशज होने का दावा करते हैं)

शाकंभरी के चौहान

वासुदेव (6वीं शताब्दी ईस्वी):

- शकंभरी शाखा के संस्थापक, लगभग 551 ईस्वी में।

- प्रारंभिक राजधानी: अहिच्छत्रपुर।

- पृथ्वीराज विजय के एक मिथकीय कथानक के अनुसार, उन्हें सांभर झील एक विद्याधर से उपहार में मिली थी।

गोविंद-राज प्रथम (809-836 ईस्वी):

- गुवक प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं।

- प्रतिहार शासक नागभट्ट के सामंत थे।

- उन्होंने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया।

अजय-राज द्वितीय (1110-1135 ईस्वी):

- 1113 ईस्वी में अजयमेरु (अजमेर) शहर और अजयमेरु किले की स्थापना की।

- राजधानी को अजयमेरु (अजमेर) स्थानांतरित किया।

- ग़ज़नवी आक्रमण को विफल किया और परमार राजा नरवर्मन को हराया।

- वे शैव मत के अनुयायी थे, लेकिन जैन और वैष्णव अनुयायियों के प्रति भी सम्मान रखते थे।

अर्णोराज (1135-1150 ईस्वी):

- अनाजी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने तुर्की आक्रमणकारियों को हराया।

- चाहमान प्रशस्ति में उनके कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है:

- तुर्क अभियान: उन्होंने अजमेर के पास तुर्कों को हराया।

- मालवा विजय: मालवा के शासक नरवर्मन को हराकर उनके क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया।

- सिंधु-सरस्वती अभियान: चाहमान सेना ने सिंधु और सरस्वती क्षेत्रों में अपनी पहुँच बढ़ाई।

- हरितानक अभियान: हरितानक (आधुनिक हरियाणा) में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया।

- वारण अभियान: उन्होंने बुलंदशहर (वारण) में डोड राजपूतों को हराया।

- चालुक्यों के साथ संबंध: सपादलक्ष के दक्षिण-पश्चिम में गुजरात के चालुक्य राज्य थे, जहाँ उस समय जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल जैसे शक्तिशाली राजा शासन कर रहे

| युद्ध | वर्ष | विरोधी | परिणाम | प्रभाव |

| अर्णोराज V/S जयसिंह | 1134 CE | जयसिम्हा सिद्धराज | अर्णोराज विजयी | जयसिम्हा ने अपनी बेटी कंचनदेवी का विवाह अर्णोराज से किया। |

| अर्णोराज V/S कुमारपाल | 1145 CE | कुमारपाल | कुमारपाल विजयी | अर्णोराज ने अपनी बेटी जल्हना का विवाह कुमारपाल से कर दिया। |

अर्णोराज की सांस्कृतिक और वास्तुशिल्पीय योगदान:

- पुष्कर वराह मंदिर : अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया, जो हिंदू संस्कृति और वास्तुकला के प्रति उनकी संरक्षण भावना को दर्शाता है।

- आनासागर झील : उन्होंने अजमेर में इंदु नदी के पानी को मोड़कर आनासागर झील का निर्माण कराया, जो तुर्क अभियान से पहले हुआ था

- जैन धर्म का समर्थन : अर्णोराज ने जैन धर्म के खतरगच्छ संप्रदाय के अनुयायियों को भूमि प्रदान की। उनके संरक्षण मे देवबोध और धर्मघोष जैसे जैन विद्वान पनपे और उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ

विग्रहराज IV (1158-1163 ईस्वी):

विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, चौहान वंश का एक प्रमुख शासक था, जो अपनी सैन्य विजय, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रशासनिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। उनके शासनकाल को “सपादलक्ष चौहानों का स्वर्ण युग” कहा जाता है। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने उन्हें एक सेनापति, विजेता, साहित्य का संरक्षक, कवि और निर्माता बताया। प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

सैन्य अभियानों:

- उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार हिमालय से लेकर विंध्याचल तक किया, जो आर्यावर्त क्षेत्र को कवर करता है, जैसा कि दिल्ली-टोपरा स्तंभ लेख में उल्लेखित है।

- चालुक्य शासक कुमारपाल को हराकर पाली, नागौर, और जालौर पर कब्जा किया, जिससे राजस्थान पर उनकी पकड़ मजबूत हुई।

- दिल्ली अभियान में उन्होंने तोमर वंश को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया।

- उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा की। सोमदेव की “ललित विग्रहराज नाटक” और प्रबंध कोश में उन्हें “तुर्क विजेता” कहा गया है।

- दिल्ली-टोपरा अभिलेख में उल्लेख है कि उन्होंने बार-बार मलेच्छों (मुस्लिम आक्रमणकारियों) को हराया।

सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान:

- विग्रहराज IV एक विद्वान-राजा और कला तथा साहित्य के संरक्षक थे।

- उन्होंने स्वयं संस्कृत नाटक “हरिकेली” की रचना की।

- उनका दरबार साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। विद्वान जयनाक भट्ट ने उन्हें “कवि बंधु” की उपाधि दी।

- उनके दरबार के कवियों में सोमदेव शामिल थे, जिन्होंने “ललित विग्रहराज नाटक” लिखा, जो विग्रहराज की प्रेम कहानी का वर्णन करता है।

- इतिहासकार किलहॉर्न ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि “वे उन दुर्लभ हिंदू राजाओं में से एक थे जो कालिदास और भवभूति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे।”

वास्तुशिल्पीय योगदान:

- उन्होंने सरस्वती कंठाभरण विद्यालय (अजमेर) का निर्माण किया, जो हिंदू वास्तुकला की चरम सीमा को दर्शाता है। बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा “अढ़ाई दिन का झोपड़ा” में बदल दिया गया।

- मंदिर परिसर में एक विष्णु मंदिर था, जो पवित्र हिंदू मूर्तियों से सजाया गया था।

- उन्होंने बीसलपुर (टोंक) में बीसलसागर बांध का निर्माण कराया, जिससे सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार हुआ।

- कई पहाड़ी किलों को मजबूत किया और अपनी विजय के स्मरण में विजय स्मारक बनाए।

धार्मिक नीतियाँ और समावेशिता:

- विग्रहराज IV, यद्यपि शैव थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन किया और जैन धर्म का समर्थन किया।

- उन्होंने जैन विहारों का निर्माण कराया और जैन उत्सवों में भाग लिया।

- जैन संत धर्मघोष सूरी की सलाह पर उन्होंने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया।

पृथ्वीराज III (1178-1192 ईस्वी):

पृथ्वीराज चौहान, अजमेर के चौहान वंश के सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं। उनका जन्म 1166 ईस्वी में अन्हिलापत (गुजरात) में हुआ था। उनके शासनकाल में चौहान वंश ने न केवल अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके दरबार में कई विद्वान और कवि थे, जिससे उनका शासन इतिहास और साहित्य में स्मरणीय बना।

दरबारी विद्वान:

- चंदबरदाई: उनका वास्तविक नाम ‘पृथ्विभट्ट’ था। वे पृथ्वीराज के राजकवि, मित्र और विश्वासी थे। चंद बरदाई ने ‘पृथ्वीराज रासो’ की रचना की, जिसे उनके पुत्र जल्हण ने पूरा किया।

- जयानक: एक कश्मीरी कवि जिन्होंने ‘पृथ्वीराज विजय’ लिखा, जो अजमेर के चौहानों के शासन का विवरण देता है।

- अन्य: अशाधर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, और वागीश्वर।

राजनीतिक चुनौतियाँ :

- नागार्जुन का दमन: युवावस्था में सिंहासन पर बैठने के बाद, पृथ्वीराज को अपने संबंधी नागार्जुन से विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसने स्वयं को सही उत्तराधिकारी घोषित किया। 1178 ईस्वी में, पृथ्वीराज ने गुरुग्राम में हुए युद्ध में उसे हराया।

- भंडानक समुदाय: सतलज क्षेत्र से भंडानक समुदाय ने गुरुग्राम, हिसार और आस-पास के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। 1182 ईस्वी में, पृथ्वीराज ने उनके विद्रोह को दबाकर अपने उत्तर-पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया।

- चंदेलों के साथ संघर्ष: महोबा के चंदेल शासक परमर्दिदेव ने पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण किया। 1182 ईस्वी में, पृथ्वीराज ने महोबा के युद्ध में चंदेलों को हराया।

- चौहान-चालुक्य संघर्ष (1184-87 ईस्वी):

संघर्ष के कारण:- भीम – II द्वारा सोमेश्वर की हत्या ।

- आबू की राजकुमारी इछिणी देवी का पृथ्वीराज से विवाह, जो थीं।

- 1184 ईस्वी में, पृथ्वीराज ने नागौर के युद्ध में भीम द्वितीय को हराया।

- 1187 ईस्वी में, जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से शांति स्थापित हुई।

- क्षेत्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षा।

- चौहान-गहड़वाल प्रतिद्वंद्विता : यह प्रतिद्वंद्विता तब शुरू हुई जब विग्रहराज IV ने दिल्ली पर नियंत्रण पाने के लिए विजयचंद गहड़वाल को हराया। यह पृथ्वीराज की ‘दिग्विजय नीति’ और जयचंद गहड़वाल की बेटी संयोगिता के अपहरण के कारण और अधिक तीव्र हो गई।

पृथ्वीराज Vs मो. गौरी

तराइन के युद्ध 1191 & 1192

तराइन के युद्ध, जिन्हें ताराोरी की लड़ाइयाँ भी कहा जाता है, 1191 और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान III (अजमेर के) और गौरी साम्राज्य के शासक मुहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई दो युद्धों की एक श्रृंखला थी।

मुहम्मद गौरी – मुहम्मद गज़नी ने गज़नी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गज़नी थी। उनकी मृत्यु के बाद, गज़नी में ओगुज़ तुर्कों का शासन था। गौरी ने तुर्कों को हराया और गौरी साम्राज्य की नींव रखी। गज़नी में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद, मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण का ध्यान केंद्रित किया।

- 1175 में – गौरी ने मुल्तान पर कब्जा किया और संपूर्ण सिंध पर कब्जा कर लिया।

- 1178 में – कयादरा की युद्ध में गुजरात के भीमदेव सोलंकी-II से पराजित हुए।

- 1186 में – उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया, और खुर्शीद मलिक को हराकर मलिक साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। गौरी फिर गज़नी लौटे और अपने भाई की मदद करने के बाद, 1191 में भारत लौटे।

पहला तराइन के युद्ध (1191)

- 1191 में, गौरी खैबर दर्रे से भारत की ओर बढ़े और भठिंडा का किला कब्जा कर लिया।

- उत्तर भारत के हिंदू राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में एक संघ बना लिया।

- पृथ्वीराज की सेना ने अपने प्रिंस गोविंद ताई के नेतृत्व में भठिंडा की ओर मार्च किया और ताराैन में गौरी से उनका सामना हुआ।

- गोविंद ताई से व्यक्तिगत युद्ध में गौरी घायल हो गए और उनकी सेना ने पलायन किया, जिससे पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई।

- वैकल्पिक रूप से यह भी कहा गया है कि गौरी की सेना ने आत्मसमर्पण किया और मुहम्मद को बंदी बना लिया। मुहम्मद गौरी ने दया की भीख मांगी और पृथ्वीराज ने उसे माफ कर दिया।

- पहले युद्ध के बाद: गौरी गज़नी लौटे और पराजय का बदला लेने के लिए तैयारियां शुरू कीं। जब वह लाहौर पहुंचे, तो उन्होंने पृथ्वीराज के पास दूत भेजा, ताकि पृथ्वीराज समर्पण कर दे, लेकिन चौहान शासक ने इससे मना कर दिया।

दूसरी तराइन की युद्ध (1192)

- 1192 में, गौरी ने पृथ्वीराज को फिर से चुनौती दी और तराइन में युद्ध लडा गया।

- दोनों ने अपनी सेनाओं की शक्ति बढ़ाई, लेकिन गौरी ने अपनी रणनीति बदल दी, क्योंकि वह राजपूतों के कुशल योद्धाओं के साथ खुले युद्ध में नहीं भिड़ना चाहता था।

- गौरी ने अपनी विशाल सेना को पाँच हिस्सों में बाँट लिया और चार इकाइयाँ राजपूतों के flanks और rear पर हमले के लिए भेजीं।

- राजपूतों के हमले की उम्मीद करते हुए, गौरी ने अपनी पाँचवी इकाई को तेजी से पीछे हटने का आदेश दिया। जैसा कि गौरी ने अनुमान लगाया था, राजपूतों ने भागते हुए गौरी टुकड़ी पर हमला किया। गौरी ने फिर 12,000 की नई घुड़सवार सेना भेजी और उन्होंने राजपूतों के हमले को पीछे हटा दिया।

गौरी ने दूसरी तराइन की युद्ध जीत ली।

पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण

- According to ‘Minhaj-us-Siraj’ “Ghori’s army was well organized and Prithviraj’s army was completely disorganized.

- Lack of central leadership due to the feudal army.

- Lack of strategic foresight and diplomacy.

- Allowing Ghori enough time to prepare for the second battle.

- Use of elephants in the army, which were less effective against Ghori’s cavalry.

- Betrayal by ministers Someshwara and Pratapasimha.

पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में मत

- ‘प्रथ्वीराज रासो’: पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था, जहाँ उन्होंने अपनी ‘शब्द भेदी बाण’ (ध्वनि द्वारा मार्गदर्शित तीर) कौशल का उपयोग करके मुहम्मद गौरी को मार डाला।

- इसामी के अनुसार: पृथ्वीराज ने गौरी साम्राज्य की अधीनता में अजमेर पर शासन करना जारी रखा था, लेकिन बाद में मुहम्मद गौरी ने उसे मार डाला।

- मिन्हाज-उस-सिराज: इस संस्करण के अनुसार, मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध के दौरान युद्धभूमि में ही मार डाला।

तराइन की लड़ाइयों के परिणाम

- तराइन के युद्ध और चंदावर के युद्ध ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी।

- हांसी, सिरसा, समाना, अजमेर और दिल्ली जैसे प्रमुख क्षेत्र मुस्लिम शासन के तहत आए।

- राजपूतों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया गया; पृथ्वीराज चौहान के बाद, कोई राजपूत शासक दिल्ली को पुनः प्राप्त नहीं कर सका।

- भारत और मध्य एशिया के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए।

- भारतीय संस्कृति पर प्रभाव

- सकारात्मक

- पारसी कला और वास्तुकला की शैलियों का प्रसार।

- हिंदू-मुस्लिम मिश्रित संस्कृति का विकास, जो वास्तुकला और चित्रकला में दिखाई दिया।

- भक्ति और सूफी आंदोलनों का उदय।

- व्यापार, शहरीकरण और शिल्प का विस्तार, जिसने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इरफ़ान हबीब ने इसे “नई शहरी क्रांति” के रूप में संदर्भित किया।

- नकारात्मक

- हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का पतन (जैसा कि वी.ए. स्मिथ और आर.सी. मजुमदार ने उल्लेख किया है)

- कला, साहित्य और वास्तुकला का नुकसान, जैसे कि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विध्वंश।

पृथ्वीराज चौहान का कला और साहित्य में योगदान

- इतिहासकार डॉ. दाशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान को “सक्षम और रहस्यमय शासक” के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने कला, संस्कृति और समावेशिता को बढ़ावा दिया।

- विद्वानों और कलाकारों के संरक्षक: उनका दरबार प्रसिद्ध विद्वानों से सजा था, जैसे कि चंदबरदाई, जिन्होंने ‘प्रथ्वीराज रासो’ लिखा, और जयनक, जिन्होंने ‘पृथ्वीराज विजय’ लिखा।

- शिक्षा को बढ़ावा दिया: शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके संस्थानों से स्पष्ट है, जैसे कि सरस्वती कांठाभरण, जिसमें 85 विषयों में शिक्षा दी जाती थी, और अन्य कई स्कूलों ने उनके संरक्षण में फल-फूल किया।

- साहित्यिक योगदान: उनके शासन के दौरान जैन विद्वानों जैसे कि जिनदत्त सूरी, जिन वल्लभ, और जिनपति सूरी ने धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश और क्षेत्रीय बोलियों में ग्रंथ रचे।

- वास्तुकला में योगदान: उन्होंने दिल्ली में राय पिथोरा किला और तरागढ़ किले का निर्माण किया, ताकि अपनी राजधानी की रक्षा कर सकें। अजमेर में, उन्होंने मंदिरों और महलों का निर्माण करके शहर का विस्तार किया, जिससे उसकी भव्यता बढ़ी।

- सभी धर्मों का समर्थन: पृथ्वीराज चौहान को उनके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और सभी धर्मों के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता था। जैन विद्वानों जैसे जिनदत्त सूरी, जिन वल्लभ, और जिनपति सूरी ने महत्वपूर्ण कार्यों की रचना की, जैसे कि उपदेशरसायण-रस, चर्चरी, कलास्वरूप कुलक, और प्रभोध वदस्थल।

गोविंदराज IV (1192 ई.)

- हरिराज द्वारा मुस्लिम अधीनता स्वीकार करने के कारण निर्वासित;

- रणथम्भौर के चौहान शाखा की स्थापना की।

रणथंभौर के चौहान

रणथंभौर के चहामना वंश की नींव गोविंदराज ने रखी, जो शाकंभरी चौहान परिवार के सदस्य थे (जो अजमेर के चौहान थे)। गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, जिन्हें 1192 ई. में गौरी शासक मुहम्मद गोरी ने हराकर मार डाला। इस पर, घोरिद शासक मुहम्मद गोरी ने गोविंदराज को अजमेर में अपना उपाधीपति नियुक्त किया। हालांकि, पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज को उखाड़कर अजमेर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और गोविंदराज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाकर नया राज्य स्थापित किया।

हम्मीर देव (1286 – 1301 ई.) :

हम्मीर देव के शासनकाल में दिल्ली में बलबन की मृत्यु के बाद, चार वर्षों तक नेतृत्व का अभाव रहा, जिससे उन्हें शक्ति संकलित करने का अवसर मिला। इस समय, मालवा और गुजरात कमजोर हो गए थे और चित्तौड़ के शासक समरसिंह के विस्तारवादी उद्देश्यों में रुचि नहीं थी। हम्मीर देव ने इसका फायदा उठाया और रणथंभौर का प्रभाव बढ़ाने के लिए आक्रामक विस्तार नीति अपनाई।

1286 में बलबन की मृत्यु के बाद, दिल्ली को लगभग चार वर्षों तक नेतृत्व शून्यता का सामना करना पड़ा, जिससे हम्मीर को सत्ता मजबूत करने की अनुमति मिली। मालवा और गुजरात सहित पड़ोसी राज्यों का पतन हो रहा था, जबकि चित्तौड़ के शासक समरसिंह में विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का अभाव था। हम्मीर ने इस अवसर का उपयोग अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया।

राजनीतिक चुनौतियाँ और विजय:

हम्मीर देव ने रणथंभौर के प्रभाव को मजबूत करने के लिए आक्रामक विस्तार नीति अपनाई। उसने पूरे उत्तर-पश्चिमी राजपूत शासकों पर विजय प्राप्त की। प्रारंभ में, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंभौर पर हमला किया, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन पर कब्ज़ा करने के बाद हम्मीर से संघर्ष किया।

- जलालुद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष: 1290 में, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया लेकिन वह सफल नहीं हो सका, हालांकि वह झाँईन किले पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। फिर 1299 में उसने फिर से रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन उसे फिर से पराजय मिली।

- आलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष:

- कारण :

- कर का भुगतान न करना: हम्मीर ने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया।

- मंगोल विद्रोहियों को आश्रय देना: हम्मीर ने अलाउद्दीन के खिलाफ विद्रोह करने वाले मंगोल नेताओं मुहम्मद शाह और केब्रू को शरण प्रदान की।

- रणथंभौर पर विजय प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण था और उनके दक्षिणी अभियान को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य किया।

- कारण :

रणथंभौर की लड़ाई:

- 1299 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर को वश में करने के लिए उलुग खान और नुसरत खान को भेजा। उन्होंने झाईन किले पर कब्जा करके शुरुआत की, लेकिन हम्मीर की सेना ने उन्हें बनास नदी के पास हरा दिया, जहां नुसरत खान मारा गया।

- जवाब में, अलाउद्दीन ने 1301 ई. में व्यक्तिगत रूप से रणथंभौर की विशाल घेराबंदी का नेतृत्व किया।

- घेराबंदी लगभग एक वर्ष तक चली, जिससे किले में भयंकर अकाल पड़ा। विश्वासघात का प्रयोग करते हुए, अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनापतियों (रतिपाल, रणमल और सरगुन शाह) को दलबदल करने के लिए मना लिया।

- भुखमरी ने रक्षकों को कमजोर कर दिया, और अब आमने सामने की लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं था। अंततः राजपूत योद्धाओं ने हम्मीर देव के नेतृत्व में अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए केसरिया किया एवं क़िले की महिलाओं ने रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर किया।

- 11 जुलाई, 1301 को रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया।

व्यक्तित्व का मूल्यांकन :

- हम्मीर एक बहुआयामी शासक था, जिसे उसकी वीरता, अटूट सिद्धांतों और असाधारण नेतृत्व के लिए जाना जाता था, लेकिन कभी-कभी प्रशासनिक गलत निर्णयों के लिए भी उसकी आलोचना की जाती थी, जैसे भीम सिंह की मौत के लिए धर्मसिंह को जिम्मेदार ठहराना और बाद में उसे अंधा कर देना। उन्हें बेजोड़ उदारता और आतिथ्य के साथ हिंदू मूल्यों और परंपराओं के कट्टर रक्षक के रूप में याद किया जाता है, जिसका उदाहरण महत्वपूर्ण जोखिमों के बावजूद मंगोल शरणार्थियों की रक्षा करने का उनका निर्णय है। उनकी सैन्य क्षमता उनके द्वारा लड़े गए 17 युद्धों से स्पष्ट होती है, जिनमें से उन्होंने 16 में जीत हासिल की। हम्मीर हठ में चन्द्रशेखर ने हम्मीर के दृढ़ संकल्प को अमर कर दिया:

“सिंह सुवन, सत्पुरुष वचन, कदली फलत एके बार

तिरिया तेल, हम्मीर हठ, चढ़े न दूजी बार।”

- यह कविता हम्मीर के समझौता न करने वाले स्वभाव पर प्रकाश डालती है, जो उनकी विरासत की एक परिभाषित विशेषता बन गई।

सांस्कृतिक और कला योगदान:

- हम्मीर देव कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उनके दरबार में राघव देव और बिजादित्य जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे।

- उन्होंने “कोटी-यज्ञ” का आयोजन किया, जिसमें मुख्य पुजारी के रूप में विश्वस्वरूप को नियुक्त किया।

- इसके अलावा, उन्होंने अपने पिता जयत्र सिंह की याद में 32 पिल्लरों वाला छतरी बनवाया, जो उनके 32 वर्षों के शासनकाल का प्रतीक था।

- उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर पद्मला तालाब भी बनवाया और रणथंभौर में एक स्वर्णमयी मंडप ‘पुष्यक’ का निर्माण किया। उनके द्वारा लिखित “श्रृंगार हार” संगीत पर एक महाकाव्य ग्रंथ है।

जालौर के चौहान

जालौर में 8वीं शताबदी में प्रतिहार राजा वत्सराज का शासन था। 12वीं शताबदी के अंत तक, यहाँ परमारों का शासन था। इतिहासकारों का मानना है कि जालौर किला परमार शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। 1238 ई. के एक शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि परमार राजा बिरल की रानी मालुदेवी ने सिंधु के राजा को हराया और स्वर्ण की विजय प्राप्त की।

प्रमुख शासक:

कीर्तिपाल चौहान (1160-1182 ई.)

- वह नाडोल के राजा अल्हण के छोटे बेटे थे।

- 1181 ई. में परमारों को हराकर चौहान साम्राज्य की नींव रखी।

- उदयसिंह (1204-1257 ई.) चौहानों का शासन जारी रखा और राज्य का विस्तार किया।

- चाचिग देव (1257-1282 ई.)

- सामंतसिंह (1282-1305 ई.)

कन्हड देव (1291-1311 ई.)

- यह जालौर के चौहानों के अंतिम और सबसे गौरवमयी शासक थे।

- कान्हड देव के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया।

- कारण:

- अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाए।

- कान्हडदेव ने राजकीय सेना को जलोर में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान उन्हें आक्रमण कर दिया।

- कन्हड देव के पुत्र वीरम देव और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के बीच प्रेम संबंध भी आक्रमण का कारण बना, जैसा कि ‘कन्हड दे प्रबंध’ में उल्लेखित है।

- 1308: सिवाना का युद्ध

- अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने सिवाना किले को घेर लिया। किले का बचाव करने वाले लोगों ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, लेकिन किला अंततः गिर गया।

- सिवाना का पहला साका:

- जौहर – रानी मैंणा देवी के नेतृत्व में।

- केसरिया – सातल देव के नेतृत्व में।

- 1310-1314: जालौर का युद्ध

अलाउद्दीन खिलजी ने 50,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ जलोर पर आक्रमण किया। कन्हड देव ने 5,000 सैनिकों के साथ जालौर का बचाव किया और 3-4 वर्षों तक प्रतिरोध किया, लेकिन किला अंततः गिर गया। - एक विश्वासघाती दहिया सरदार ने अलाउद्दीन खिलजी से रिश्वत लेकर किले का पीछे का द्वार खोल दिया, जिससे तुर्क सैनिकों को किले में प्रवेश का मार्ग मिल गया।

- जालौर का पहला और अंतिम साका:

- जौहर – रानी जैतल देवी के नेतृत्व में।

- केसरिया – कन्हड देव के नेतृत्व में।

- परिणाम:

- अलाउद्दीन खिलजी ने जलोर को लूटा और नागरिकों को गुलाम बना लिया।

- कान्हड देव के छोटे भाई मल देव सोनगरा ही जीवित बच पाए और उन्हें सुलतान ने पुरस्कार दिया, और चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया।

- जालौर किला सुल्तान के अधीन रहा, जब तक कि सल्तनत का पतन नहीं हुआ।

अन्य शासक:

- 15वीं शताबदी में राठौड़ राजा राव मलदेव ने जालौर किले पर शासन किया।

- अकबर के शासनकाल में, अब्दुल रहीम खानख़ाना ने इसे ग़ज़नी खान से अनंतकाल तक लिया।

- सम्राट जहांगीर ने किले की दीवारों का निर्माण कराया।

- औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह स्थायी रूप से जोधपुर राज्य का हिस्सा बन गया।

मेवाड़ का वंश

मेवाड़ राज्य वर्तमान में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों को शामिल करता है। यह क्षेत्र पहले मेदपाट/शिवि/प्रागवाट के नाम से जाना जाता था और भगवान शिव (एकलिंगनाथ) को मेधपाटेश्वर (मेदपाट के भगवान) कहा जाता है। समय के साथ मेधपाट का नाम मेवाड़ में परिवर्तित हो गया।

मेवाड़ के राजपूत वंश की स्थापना करने वाले शासक गूहिलोत वंश से थे। स्थापना संबंधी कथाएँ बताती हैं कि यह वंश कश्मीर से उत्पन्न हुआ था और छठी शताबदी में गुजरात में प्रवासित हुआ। सातवीं शताबदी में ये लोग फिर से मेवाड़ की मैदानी क्षेत्रों में, विशेष रूप से मगड़ा क्षेत्र में आए, जो इस वंश के पहले प्रमुख नेताओं के नाम पर नामित किया गया था।

चित्तौड़गढ़ के गुहिल

गुहिल (566-586 ई.)

- गुहिल को गूहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। वे वल्लभी (गुजरात) के राजा शिलादित्य VI के वंशज थे।

- गूहिल की मां पुष्पावती जब तीर्थयात्रा पर थीं, तब वल्लभी पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया गया था। गूहिल बच गए और उनकी मां ने गुहिल वंश की स्थापना की।

बप्पा रावल (586-606 CE)

- उन्हें कालभोज भी कहा जाता है।

- अपने गुरु महर्षि हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने मान मोरी को हराया और मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की नींव रखी।

- अरबों को परास्त करने के लिए नागभट्ट और जयसिंह के साथ त्रिकोणीय संधि बनाई।

राजस्थान का युद्ध: 738 ई.

- यह युद्धों का समूह था जिसमें गुर्जर-हिंदू संधि ने अरबी आक्रमणकारियों को हराया।

- गुर्जर-हिंदू संधि – नागभट्ट-1 (गुर्जर-प्रतिहार), बप्पा रावल (गुहिल), जयसिंह वर्मन (राष्ट्रकूट)।

- 7वीं शताब्दी के अंत तक, इस्लाम और अरबों ने ईरान और अफगानिस्तान में अपना विस्तार किया था। मुहम्मद इब्न कासिम के तहत अरबों ने 730 ई. में हिंदुस्तान में आक्रमण किया और राजस्थान, मालवा, और गुजरात में लूटपाट की।

- 738 ई. में उनकी हार ने अरबों को कमजोर कर दिया और उनकी आगे की कोशिशों को नाकाम कर दिया, जिससे हिंदुस्तान को 200 साल तक अरबों के आक्रमणों से सुरक्षित रखा।

वास्तुकला विकास

- सहस्रबाहु मंदिर (महामारु शैली), एकलिंगजी मंदिर कैलाशपुरी (उदयपुर)

खुमाण II (828–853 ई.)

- खुमान II ने 24 मुस्लिम हमलों को परास्त किया।

अल्लट/अल्लू रावल (943-953 ई.)

- रावल अल्लट, जिन्हें आल्लू रावल भी कहा जाता है, मेवाड़ के एक प्रमुख शासक थे जिनके शासनकाल में समृद्धि, धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक विकास हुआ। उन्होंने खुद को एक सक्षम प्रशासक, निर्माणकर्ता और व्यापार और वाणिज्य के प्रमोटर के रूप में स्थापित किया।

उपलब्धियाँ

- विवाह संधि – हरियादेवी से विवाह, जो हुण वंश की राजकुमारी थीं, जिसने उनके रणनीतिक कूटनीतिक गठबंधन को दर्शाया।

- प्रशासनिक और वाणिज्यिक सुधार – आहड़ (आटपुर) को एक समृद्ध प्रशासनिक, धार्मिक और वाणिज्यिक केंद्र में परिवर्तित किया और नागदा के बाद इसे अपनी दूसरी राजधानी बना दी।

- धार्मिक संरक्षण – उनके दरबार में विद्वानों और धार्मिक बहसों का स्वागत किया गया, जैसा कि जैन संत प्रद्युम्न सूरी द्वारा एक बहस में दिगंबर संतों को हराया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि मेवाड़ में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था।

- सांस्कृतिक विकास – विष्णु के वराह रूप में सारणेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने जगत के अंबिका माता मंदिर का भी निर्माण किया, जिसे ‘खजुराहो ऑफ मेवाड़’ भी कहा जाता है।

क्षेम सिंह (1168-1172 ई.)

- क्षेम सिंह के दो बेटे थे: सामंत सिंह और कुमार सिंह।

- सामंत सिंह (1172 – 1179) ने पृथ्विबाई, जो पृथ्वीराज III चौहान की बहन थीं, से विवाह किया।

- सामंत सिंह के समय में, कीर्तिपाल चौहान (नदोल शाखा) ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और इसे कब्जा कर लिया, जिससे सामंत सिंह को भागना पड़ा।

- सामंत सिंह ने अपनी राज्य की स्थापना वागड़ क्षेत्र में की और वटभद्रक (बारोड़ा) को अपनी राजधानी बनाया।

- 1192 ई. में सामंत सिंह ने तराइन के दूसरे युद्ध में मुहम्मद गोरी से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की।

- कुमार सिंह (1179 – 1191) ने बाद में किर्तिपाल चौहान को हराया और चित्तौड़गढ़ को पुनः प्राप्त किया।

जयतसिंह/जैत्र सिंह (1213-1253 ई.)

- चिरवा शिलालेख के अनुसार, जैत्रा सिंह ने गुजरात के चालुक्य शासक त्रिभुवन को कोटड़ा में हराया।

- शिलालेख में यह भी जानकारी दी गई है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, भूताला का युद्ध (1227 ई.) में नागदा की राजधानी को सुल्तान ने नष्ट कर दिया और बाद में रावल जैत्र सिंह से पराजित हो गए।

- इस घटना के बाद, उन्होंने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ में स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया।

- डॉ. दशरथ शर्मा के अनुसार, जैत्र का शासनकाल मेवाड़ के प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है।

तेज सिंह (1261–1267 ई.)

- तेज सिंह के शासनकाल में, दिल्ली के सुलतान बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया लेकिन वह सफल नहीं हो सके।

- रानी जैतल दे ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया।

- 1260 ई. में, आहर (उदयपुर) में, मेवाड़ चित्रकला शैली का पहला चित्रित पांडुलिपि ‘श्रावक प्रातिक्रमन सूत्र’ कमलचंद्र द्वारा तैयार किया गया।

रतन सिंह (1302-1303 ई.)

- गुहिल वंश के अंतिम शासक।

- 1303 – चित्तौड़ का पहला जौहर

- 1303 ई. में, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया, जो कि रानी पद्मिनी की सुंदरता के प्रति उनकी सनक के कारण हुआ।

- धोखाधड़ी का उपयोग करते हुए खिलजी ने राणा को पकड़ लिया और उनकी रिहाई के बदले पद्मिनी को मांगा।

- पद्मिनी ने एक योजना बनाई, जिसमें 700 सशस्त्र सैनिकों को पालकी में छिपाकर राणा को छुड़ाने भेजा। हालांकि पहले यह सफल रहा, खिलजी ने उनका पीछा किया और किले के गेट पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा की मृत्यु हो गई।

- अलाउद्दीन खिलजी ने 26 अगस्त 1303 को किले पर कब्जा कर लिया। आत्मसमर्पण करने से इंकार करते हुए, रानी पद्मिनी और क़िले की अन्य महिलाओं ने जौहर किया।

- मेवाड़ का प्रशासन बाद में मालदेव, जो कि जालौर के शासक थे, को सौंपा गया।

चित्तौड़गढ़ पर खिलजी के आक्रमण के कारण:

- खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं – अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत अधिक से अधिक क्षेत्रों को जीतने का लक्ष्य रखा।

- रतनसिंह द्वारा शाही सेना से कर वसूलना – गुजरात पर जाने वाली खिलजी की सेना से मेवाड़ के शासक रतनसिंह द्वारा कर वसूलने को खिलजी ने अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ माना।

- चित्तौड़गढ़ किले की रणनीतिक स्थिति – किला मजबूत पहाड़ी पर स्थित था। विशाल दीवारें और पर्याप्त खाद्य व पानी के भंडारण ने इसे लंबे समय तक घेराबंदी झेलने योग्य बनाया।

- गुजरात और मालवा के बीच चित्तौड़गढ़ का स्थान – चित्तौड़गढ़ का भौगोलिक स्थान इसे सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बनाता था।

- मेवाड़ की बढ़ती ताकत और प्रभाव – मेवाड़ का प्रभाव क्षेत्र और सैन्य शक्ति लगातार बढ़ रही थी, जो खिलजी के लिए खतरा थी।

- रानी पद्मिनी की दंतकथा – रानी पद्मिनी की सुंदरता की दंतकथाएं खिलजी को चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के लिए प्रेरित करने वाले एक कारण के रूप में मानी जाती हैं।

- मेवाड़ की आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि (चांदी और जस्ता की प्रचुरता जो शस्त्रागार बनाने के लिए उपयोग होती थी)

मेवाड़ के सिसौदिया

राणा हम्मीर (1326-1364 ई.)

- 1303 ई. में अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर घेराबंदी के बाद गुहिल वंश लगभग समाप्त हो गया।

- खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर “खिज्राबाद” रखा और अपने बेटे खिज्र खान को किले का प्रशासक नियुक्त किया।

- बाद में खिलजी ने किले का नियंत्रण सोनागरा चौहान शासक मालदेव (मेड़ता के शासक) को सौंप दिया, लेकिन मालदेव इसे बनाए रखने में असफल रहे।

- मालदेव ने अपनी विधवा बेटी सोनगरी का विवाह राणा हम्मीर से किया।

- 1316 ई. में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई, जिससे क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं।

- 1326 ई. में हम्मीर सिसोदिया ने चित्तौड़ को पुनः प्राप्त किया और गुहिल वंश का शासन पुनः स्थापित किया।

- इस विजय के साथ ही मेवाड़ के शासकों को “सिसोदिया” कहा जाने लगा।

राणा लाखा (1382-1421 ई.)

- मंडोर के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के उत्तराधिकारी चुंडा से करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गलतफहमी के कारण हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से हो गया।

- चुंडा ने मेवाड़ के भावी शासक (राणा मोकल) के लिए अपना उत्तराधिकार त्याग दिया जिससे मेवाड़ के इतिहास में उसे “भीष्म” के रूप में जाना जाने लगा।

- चुंडा को उत्तराधिकार त्यागने पर निम्नलिखित विशेषाधिकार दिए गए:

- उनके वंशजों को “चुंडावत” कहा गया।

- उनके प्रतीक “भाला” को सभी अनुदानों में राजकुमार के हस्ताक्षर में जोड़ा गया।

- चुंडावतों को हरावल (विशिष्ट सैन्य बल) में सेवा देने का अवसर दिया गया।

- मेवाड़ के 16 प्रमुख क्षेत्रों में से चार, जिनमें सलूम्बर शामिल है, चुंडावतों को सौंपे गए।

- सलूम्बर के शासक को “रावत” की उपाधि दी गई और वे राजकीय कार्यों में सहायता करते थे।

- राजधानी के राजा की अनुपस्थिति में रावत सलूम्बर राजधानी का प्रबंधन करते थे।

- सभी शाही फरमानों पर रावत के हस्ताक्षर आवश्यक थे।

आर्थिक विकास:

- जावर में चांदी की खानों की खुदाई ने मेवाड़ की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- उत्तर-पश्चिम व्यापार मार्ग पर स्थित देलवाड़ा एक प्रमुख व्यापार और वाणिज्य केंद्र बन गया।

- महाराणा लाखा ने स्वयं व्यापारियों को मेवाड़ में बसने के लिए प्रोत्साहित किया।

- उनके शासनकाल में बंजारा छीतर ने गिरवा घाटी में प्रसिद्ध पिछोला झील का निर्माण किया।

वास्तुकला और सांस्कृतिक योगदान:

- झोटिंग भट्ट और धनेश्वर जैसे कवि उनके दरबार में थे।

- उन्होंने चित्तौड़, केलवाड़ा और लाखावली में जलाशयों का निर्माण करवाया।

मिट्टी के किले की कहानी