भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। 1960 के दशक में शुरू हुआ यह कार्यक्रम आज उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अन्वेषण और दूरसंवेदी क्षमताओं के माध्यम से वैश्विक पहचान बना चुका है। यह कार्यक्रम दर्शाता है कि किस प्रकार तकनीकी नवाचार से राष्ट्रीय विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सकता है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम

| वर्ष | मील का पत्थर | विवरण |

| चरण: प्रारंभिक शुरुआत | ||

| 1940 का दशक | प्री-ISRO युग | भारत में अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि की शुरुआत डॉ. विक्रम साराभाई और डॉ. होमी जे. भाभा द्वारा की गई। |

| 1962 | INCOSPAR की स्थापना | डॉ. साराभाई के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) की स्थापना। |

| 1963 | थुंबा भूमध्यरेखीय प्रक्षेपण केंद्र (TERLS) | तिरुवनंतपुरम में साउंडिंग रॉकेट्स के प्रक्षेपण हेतु केंद्र स्थापित। |

| 1963 | पहला रॉकेट प्रक्षेपण | थुंबा से Nike-Apache रॉकेट का प्रक्षेपण; भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। |

| चरण: विकास चरण | ||

| 1969 | ISRO की स्थापना | INCOSPAR को विस्तारित कर ISRO की स्थापना की गई। |

| 1972 | ISRO को DOS के अंतर्गत लाया गया | अंतरिक्ष गतिविधियों के समन्वय हेतु ISRO को अंतरिक्ष विभाग (Department of Space) के अंतर्गत रखा गया। |

| 1975 | पहला उपग्रह: आर्यभट | सोवियत संघ से प्रक्षेपित; एरोनॉमी, सौर भौतिकी और एक्स-रे खगोलशास्त्र में प्रयोग। |

| 1979 | भास्कर-I | प्रयोगात्मक रिमोट सेंसिंग उपग्रह; जलविज्ञान, समुद्रविज्ञान और वनों का अध्ययन। |

| 1980 | SLV कार्यक्रम | भारत ने SLV-3 के माध्यम से रोहिणी-1 को कक्षा में स्थापित कर स्वतंत्र रूप से प्रक्षेपण करने वाला सातवाँ देश बना। |

| 1983 | INSAT श्रृंखला | दूरसंचार, प्रसारण और मौसम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रृंखला की शुरुआत; INSAT-1A (1982) कक्षा में विफल हुआ। |

| 1988 | IRS श्रृंखला | IRS-1A के प्रक्षेपण के साथ भारत का पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम प्रारंभ। |

| 1990 का दशक | PSLV और GSLV का विकास | दोनों प्रक्षेपण यानों का विकास प्रारंभ; GSLV की पहली सफलता 2003 में मिली। |

| चरण: वैश्विक पहचान | ||

| 2001 | GSAT श्रृंखला | GSAT-1 का प्रक्षेपण; दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं हेतु। |

| 2008 | चंद्रयान-1 | भारत का पहला चंद्र अभियान; भारत बाह्य अंतरिक्ष खोजकर्ताओं की सूची में शामिल। |

| 2013 | मंगलयान (Mars Orbiter Mission) | भारत मंगल की कक्षा में पहुँचने वाला पहला एशियाई देश; विश्व का पहला देश जिसने पहली बार में ही यह सफलता प्राप्त की। |

| 2017 | रिकॉर्ड उपग्रह प्रक्षेपण | ISRO ने PSLV के माध्यम से 104 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। |

| 2019 | चंद्रयान-2 | ऑर्बिटर ने महत्त्वपूर्ण डेटा भेजा, यद्यपि विक्रम लैंडर से संपर्क उतरते समय टूट गया। |

| 2020 | गगनयान | भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन निर्माणाधीन; प्रथम उड़ान 2026 तक प्रस्तावित। |

| 2023 | चंद्रयान-3 | चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग; वैश्विक पहली उपलब्धि। |

| 2024 | आदित्य-L1 | सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन; सौर वातावरण और चुंबकीय तूफानों पर केंद्रित। |

आदित्य-L1 मिशन

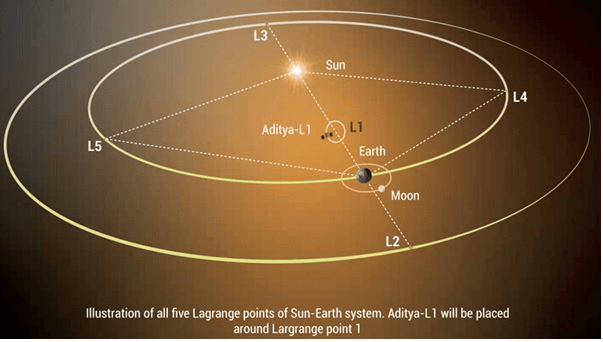

Aditya-L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला मिशन है। इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C57 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। हाल ही में यह सफलतापूर्वक L1 लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थापित किया गया।

उद्देश्य

- सौर ऊपरी वायुमंडल (क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना) की गतिशीलता का अध्ययन।

- कोरोनल हीटिंग तंत्र की भौतिकी और अत्यधिक तापमान के पीछे के कारण।

- कोरोनल मास इजेक्शन (CME) की उत्पत्ति एवं गतिशीलता का विश्लेषण।

- सौर कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की भूमिका एवं इसका अंतरिक्ष मौसम (Space Weather) पर प्रभाव।

- सौर कणों के त्वरण (Particle Acceleration) की प्रक्रिया तथा सौर पवन (Solar Wind) की उत्पत्ति का अध्ययन।

- सूर्य के विभिन्न स्तरों (क्रोमोस्फीयर, आधार कोरोना, विस्तारित कोरोना) पर होने वाली प्रक्रियाओं की शृंखला की पहचान, जो सौर विस्फोटक घटनाओं की ओर ले जाती हैं।

महत्व

आदित्य-L1 में सात पेलोड (जैसे SUIT, PAPA, HEL1OS, VLEC आदि) हैं, जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अवलोकन विद्युतचुंबकीय विकिरण एवं कण डिटेक्टरों के माध्यम से करते हैं।

- सौर कोरोना की गतिशीलता को समझना सौर परिवर्तनशीलता और उसके पृथ्वी के जलवायु पर प्रभाव को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

- पराबैंगनी विकिरण (UV radiation) का विभिन्न सौर स्तरों से अवलोकन कर सूर्य की पूर्ण डिस्क की छवि प्राप्त करना।

- जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक और मानवजनित कारकों की भूमिका को विश्लेषित करने में योगदान।

- 24×7 सूर्य अवलोकन: आदित्य-L1 बिना किसी ग्रहण या अवरोध के सूर्य की सतत निगरानी करता है।

- अंतरिक्ष मौसम वेधशाला के रूप में कार्य:

- सौर तूफ़ान, सौर फ्लेयर्स और CME जैसी घटनाएँ GPS, संचार प्रणाली और उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक्स को बाधित कर सकती हैं। → आदित्य-L1 से प्राप्त डेटा जियोमैग्नेटिक तूफ़ानों की भविष्यवाणी और अंतरिक्ष मौसम की बेहतर समझ में सहायक होगा। यह उपग्रहों और अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

- नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) अनुसंधान को सुदृढ़ करने में सहायक।

- भविष्य के सौर अन्वेषण मिशनों की नींव: जैसे Aditya-L2 (सूर्य की विपरीत दिशा से इमेजिंग) और Aditya-L3, जिसे अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा (HEO) में स्थापित किया जाएगा।

गगनयान मिशन

उद्देश्य: गगनयान परियोजना का उद्देश्य भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इसके अंतर्गत तीन अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 400 किमी की पृथ्वी कक्षा में तीन दिनों के लिए भेजा जाएगा और मिशन के पश्चात उन्हें भारतीय समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित लैंडिंग के माध्यम से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा।

- पूर्ववर्ती मिशन: इस अंतिम मानवयुक्त मिशन से पहले दो मानवरहित परीक्षण मिशन प्रस्तावित हैं, ताकि सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सके। पहला मानवरहित परीक्षण उड़ान (गगनयान-1 मिशन) वर्ष 2024 में निर्धारित है।

प्रक्षेपण यान: मिशन हेतु ह्यूमन रेटेड LVM-3 (GSLV Mk III) का उपयोग किया जाएगा। इसरो ने LVM3 के सभी घटकों को मानव रेटिंग मानकों के अनुरूप पुनः विन्यासित किया है।

ऑर्बिटल मॉड्यूल (OM): यह पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करेगा और इसमें दो मुख्य घटक होंगे:

- क्रू मॉड्यूल (CM): अंतरिक्ष यात्रियों के रहने हेतु संरचित भाग

- सर्विस मॉड्यूल (SM): प्रणोदन, ऊर्जा एवं जीवन रक्षण प्रणाली सहित सहायक उपकरण

प्रमुख परीक्षण:

- इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT): भारतीय वायुसेना द्वारा 5 टन वज़न के डमी क्रू मॉड्यूल को हवाई परीक्षण के लिए गिराया जाएगा।

- पैड एबॉर्ट टेस्ट (PAT): रॉकेट विफलता की स्थिति में क्रू मॉड्यूल को शीघ्र सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का परीक्षण।

- क्रू एबॉर्ट टेस्ट मिशन: प्रक्षेपण के दौरान ascent phase में आपात स्थितियों को अनुकरण कर परीक्षण।

- व्योममित्र (Vyomitra): माइक्रोग्रैविटी प्रयोगों और मॉड्यूल की निगरानी हेतु एक ह्युमनॉइड रोबोट।

- मानवयुक्त उड़ान: अंतिम चरण में मानव अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा और मिशन की समाप्ति पर गुजरात के पास अरब सागर में सुरक्षित लैंडिंग कराया जाएगा।

चंद्र अभियान

चंद्रयान-3:

भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्र अभियान “चंद्रयान-3” के माध्यम से इतिहास रच दिया, जब वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश और चंद्रमा की सतह पर रोवर उतारने वाला चौथा देश बना।इससे पूर्व, चंद्रयान-2 मिशन (2019) भारत का चंद्र अन्वेषण का दूसरा प्रयास था, जो आंशिक रूप से विफल रहा था। उस मिशन में विक्रम लैंडर का क्रैश लैंडिंग हो गया था। चंद्रयान-2 की विफलता से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान में अनेक तकनीकी सुधार एवं उन्नयन किए, जिसके परिणामस्वरूप मिशन को सफलता प्राप्त हुई।

| उद्देश्य | पूर्व मिशनों (चंद्रयान-2) की स्थिति | चंद्रयान-3 में उपलब्धि |

| चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग | विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग के कारण विफल | सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग, मिशन का प्रमुख लक्ष्य प्राप्त |

| चंद्र सतह पर रोवर की गतिशीलता | प्रज्ञान रोवर की तैनाती नहीं हो सकी | रोवर ने गड्ढेदार सतह पर सफलता से संचालन किया; कैमरों द्वारा दृश्य भेजे |

| स्थानीय वैज्ञानिक प्रयोग (In-situ Experiments) | निष्पादन नहीं हो सका | सभी पेलोड सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं, प्रयोग जारी हैं |

| एक्सोप्लैनेट संबंधी अवलोकन | फोकस नहीं था | प्रोपल्शन मॉड्यूल में SHAPE पेलोड — एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन |

| प्रौद्योगिकीय प्रमाणीकरण | केवल सॉफ्ट लैंडिंग तक सीमित | HOP प्रयोग के माध्यम से भविष्य में चंद्रमा से वापसी की संभावना की परीक्षा |

Major Subsystems :

- चंद्रयान-3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल (विक्रम), प्रोपल्शन मॉड्यूल (PM) और एक रोवर (प्रज्ञान) शामिल हैं, जिसका उद्देश्य अंतरग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करना है।

- संचार प्रणाली: अंतरिक्ष यान और पृथ्वी स्थित मिशन नियंत्रण केंद्र के बीच डेटा प्रेषण हेतु। इसमें ESA की ESTRACK नेटवर्क तथा NASA का डीप स्पेस नेटवर्क संचार सहायता प्रदान कर रहे हैं।

- नेविगेशन एवं मार्गदर्शन प्रणाली: यान की गति और सटीक लैंडिंग को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग में लाई गई।

- ऊर्जा प्रणाली: सौर ऊर्जा का उपयोग कर रोवर को एक चंद्र दिवस (14 पृथ्वी दिवस) तक क्रियाशील रखा गया।

- वैज्ञानिक उपकरण: लैंडर एवं रोवर में विभिन्न वैज्ञानिक पेलोड्स लगे हैं, जो चंद्र सतह पर स्थानीय प्रयोग (in-situ experiments) के लिए प्रयुक्त होते हैं।

प्रोपल्शन मॉड्यूल का पेलोड:

- SHAPE (स्पेक्ट्रो-पोलरिमेट्री ऑफ़ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ):

- उद्देश्य: परावर्तित प्रकाश का उपयोग कर छोटे ग्रहों में जीवन की संभावना एवं वासयोग्यता का अध्ययन करना।

लैंडर (विक्रम) के पेलोड्स:

- RAMBHA (रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर):

- उद्देश्य: लैंगम्योर प्रोब (Langmuir Probe) के माध्यम से चंद्र सतह के समीप प्लाज़्मा घनत्व और उसमें समयानुसार होने वाले परिवर्तनों का मापन।

- ChaSTE (चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट):

- उद्देश्य: चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के पास सतह की थर्मल (ऊष्मीय) गुणधर्मों को मापना।

- ILSA (इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी):

- उद्देश्य: चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन और चंद्रमा की भूपर्पटी (crust) एवं मेंटल संरचना का विश्लेषण।

- LRA (लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर ऐरे):

- उद्देश्य:चंद्र प्रणाली की गतिकीय विशेषताओं का निष्क्रिय रूप से अध्ययन करना।

रोवर पेलोड्स (प्रज्ञान रोवर):

- LIBS (लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप):

- उद्देश्य: चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना का निर्धारण करना।

- APXS (अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर):

- उद्देश्य:लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का निर्धारण करना।

भारत के लिए इस उपलब्धि का महत्व

- विशिष्ट राष्ट्रों की श्रेणी में प्रवेश: भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट-लैंडिंग तकनीक में दक्षता प्राप्त करने वाला चौथा देश बना, अमेरिका (Apollo 11, 1969), चीन (Chang’e 3 और 4) तथा पूर्व सोवियत संघ (Luna 9, 1966) के बाद।

- अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की सशक्त उपस्थिति: यह उपलब्धि भारत को भविष्य के ग्रहों की खोज तथा अंतरिक्ष संसाधनों के दोहन से संबंधित वैश्विक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का अभिन्न भाग बनाएगी।

- चंद्रमा अर्थव्यवस्था में प्रवेश: चंद्रयान-3 ने भारत के लिए स्पेस टूरिज्म और आर्थिक अवसरों की संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं।

प्रौद्योगिकीय उन्नति:

- इस मिशन से प्राप्त ज्ञान शुक्रयान, गगनयान और आदित्य-एल1 सहित भविष्य के प्रक्षेपणों में सहायता करेगा।

- प्रौद्योगिकियाँ वाणिज्यिक उत्पादों में तब्दील हो रही हैं → आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढाँचे की निगरानी के लिए स्वायत्त रोवर्स।

- अल्टीमीटर से लेकर खतरे का पता लगाने वाली प्रणालियों तक प्रौद्योगिकी में प्रगति

- वैज्ञानिक खोजों की दिशा में प्रगति: लैंडर और रोवर में लगे 7 पेलोड्स ने चंद्र सतह से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान किए हैं —

- जैसे सल्फर और अन्य सूक्ष्म तत्वों की उपस्थिति, सतह का तापमान आदि।

- यह जानकारी चंद्र संसाधनों के उपयोग और भविष्य में चंद्र आवास योजना के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

- रणनीतिक एवं भू-राजनीतिक महत्त्व:

- भारत की यह सफलता Artemis कार्यक्रम जैसे वैश्विक अभियानों में भागीदारी और उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है, विशेष रूप से चंद्र संसाधन उपयोग के संदर्भ में।

- भारत जापान के साथ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन (LUPEX) में 2026 तक सहयोग करेगा, जिसे चंद्रयान-4 के रूप में भी जाना जाता है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर जल-बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि, उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता का विश्लेषण करना है, जो भविष्य में जीवन रक्षण प्रणाली और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिए आवश्यक है।

- विफलताओं से सीखना – लचीलापन (Resilience)

चंद्रयान-2 की आंशिक विफलता के पश्चात, इसरो ने चंद्रयान-3 के माध्यम से तकनीकी सुधार, धैर्य और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया — जो वैज्ञानिक लचीलापन का प्रतीक है।

शुक्रयान मिशन (Venus Orbiter Mission)

- प्रक्षेपण: मार्च 2028 में निर्धारित।

- प्रकार: केवल एक ऑर्बिटर मिशन।

- उद्देश्य: शुक्र के वातावरण, सतह और सूर्य के साथ उसकी अंतःक्रिया का अध्ययन।

- विशेषता: शुक्र पर पहला ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार भेजने वाला मिशन।

- रॉकेट: GSLV Mk II या GSLV Mk III में से किसी एक से प्रक्षेपण।

- वैज्ञानिक उपकरण:

- 16 भारतीय पेलोड,

- 2 भारतीय-अंतरराष्ट्रीय सहयोगी पेलोड,

- 1 अंतरराष्ट्रीय पेलोड।

भारतीय पेलोड्स:

- S-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार फॉर वीनस मिशन (VSAR)

- वीनस सरफेस एमिसिविटी एंड एटमॉस्फेरिक मैपर (VSEAM)

- लाइटनिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर वीनस (LIVE)

- वीनस थर्मोस्फीयर आयनॉस्फीयर कंपोजीशन एनालाइजर (VETHICA)

- वीनस एडवांस्ड रडार फॉर टॉपसाइड आयनॉस्फीयर एंड सबसर्फेस साउंडिंग (VARTISS)

- वीनसियन इलेक्ट्रॉन तापमान और घनता एनालाइजर (VEDA)

- वीनस आयनॉस्फेरिक प्लाज्मा वेव डिटेक्टर (VIPER)

- वीनस रेडिएशन एनवायरनमेंट मॉनिटर (VeRad)

- वीनस ऑर्बिट डस्ट एक्सपेरिमेंट (VODEX)

भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी पेलोड्स:

- वीनस आयनॉस्फेरिक एंड सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर (VISWAS)

- रेडियो एटमॉनी ऑफ वीनस आयनॉस्फीयर (RAVI)

अंतर्राष्ट्रीय पेलोड:

- VIRAL (वीनस इन्फ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर्स)

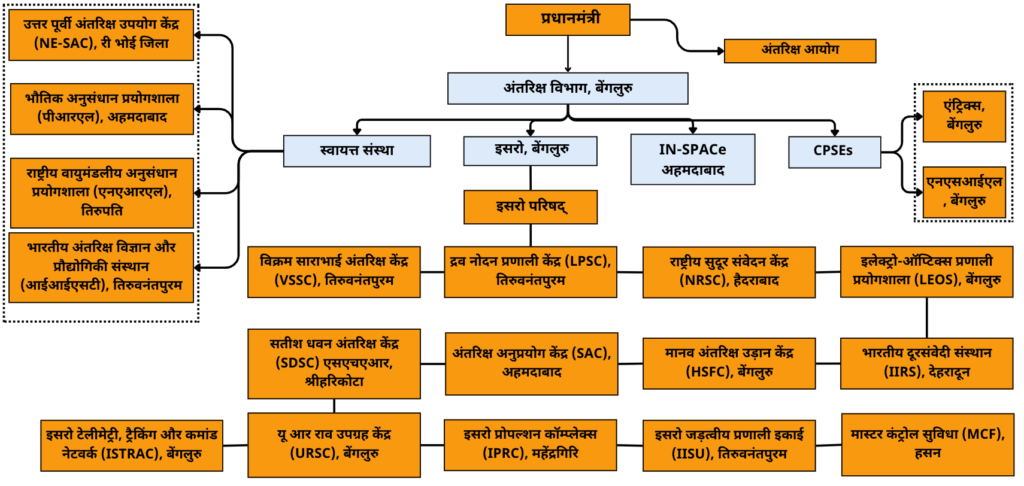

संस्थागत व्यवस्था

(IN-SPACe) भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोत्साहन एवं प्राधिकरण केंद्र

- स्थापना: जून 2020

- मुख्यालय: बोपल, अहमदाबाद

- यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली एक स्वायत्त, एकल-खिड़की, स्वतंत्र नोडल एजेंसी है।

- इसकी स्थापना अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम व प्रोत्साहित करने हेतु की गई है।

IN-SPACe की भूमिका:

यह एजेंसी गैर-सरकारी निजी संस्थाओं (NGPEs) की निम्नलिखित गतिविधियों को अनुमति प्रदान करने एवं निगरानी हेतु अधिकृत है:

- उपग्रह एवं प्रक्षेपण यानों का निर्माण तथा अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की आपूर्ति जैसी अंतरिक्ष गतिविधियाँ।

- ISRO के नियंत्रण में संचालित अंतरिक्ष अवसंरचना एवं परिसरों को साझा करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि मौजूदा गतिविधियाँ बाधित न हों।

- NGPEs द्वारा नई अंतरिक्ष अवसंरचना एवं सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहन एवं अनुमति।

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु (Antrix Corporation Limited)

- स्थापना: सितंबर 1992 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई।

- यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो अंतरिक्ष विभाग (DoS) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।

- ISRO की वाणिज्यिक एवं विपणन इकाई के रूप में कार्य करती है।

मुख्य कार्य:

- ISRO द्वारा विकसित अंतरिक्ष उत्पादों का प्रचार, विपणन एवं वाणिज्यिक दोहन

- तकनीकी परामर्श सेवाएँ और तकनीकों का हस्तांतरण

- विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष सेवाओं एवं उत्पादों की आपूर्ति

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), बेंगलुरु

- 6 मार्च 2019 को निगमित (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत)।

- यह अंतरिक्ष विभाग (DOS) के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

- इसरो की वाणिज्यिक शाखा।

- NSIL भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और उनका व्यवसायीकरण करने के लिए जिम्मेदार है।

- NSIL के व्यावसायिक क्षेत्रों में उपग्रहों का निर्माण, प्रक्षेपण वाहनों का उत्पादन और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं का विपणन शामिल है।

भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA)

- अक्टूबर 2021 में स्थापित।

- ISpA एक शीर्ष गैर-लाभकारी उद्योग निकाय है, जिसे विशेष रूप से भारत में निजी अंतरिक्ष उद्योग के सफल सहयोगी विकास के लिए स्थापित किया गया है।

- ISpA को निजी अंतरिक्ष उद्योग की एकल आवाज़ बनने और सरकार और निजी उद्योग के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था।

भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा

- रक्षा में उपग्रहों की भूमिका: RISAT, GSAT-7 (रुक्मिणी)।

- मिशन शक्ति: भारत का एंटी-सैटेलाइट (ASAT) हथियार परीक्षण।

- भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों में साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ।

- भविष्य की संभावनाएँ: अंतरिक्ष-आधारित निगरानी, हाइब्रिड युद्ध के लिए रक्षा उपग्रह।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन

- मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन (रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह) और पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना।

- माइक्रोग्रैविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।

- 1998 में लॉन्च किया गया, यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें पाँच अंतरिक्ष एजेंसियाँ शामिल हैं:

- NASA (संयुक्त राज्य अमेरिका)

- रोस्कोस्मोस (रूस)

- JAXA (जापान)

- ESA (यूरोप)

- CSA (कनाडा)

तियांगोंग

- चीन का अंतरिक्ष स्टेशन

- पहला मॉड्यूल, तियानहे, 2021 में लॉन्च किया गया।

- चीनी अंतरिक्ष यान “शेनझोउ-12” तीन लोगों के चालक दल को लेकर चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल तियानहे-1 के साथ डॉक किया गया।

नोट: इसरो 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए काम कर रहा है।

भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में चुनौतियाँ और अवसर

चुनौतियाँ:

- वित्तपोषण की बाधाएँ और प्राथमिकताओं में संतुलन।

- अंतरिक्ष मलबा और भारत के शमन प्रयास।

- वैश्विक अंतरिक्ष दिग्गजों और निजी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा।

अवसर:

- अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्टअप: स्काईरूट, पिक्सल, अग्निकुल।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: IN-SPACe की भूमिका।

- चंद्रमा, मंगल और उससे आगे: गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की महत्वाकांक्षाएँ।

- उभरते क्षेत्र: अंतरिक्ष पर्यटन, खनन और सौर ऊर्जा उपग्रह।

निजी क्षेत्र/स्टार्टअप

- डिजिआंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी

- लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों (अनिरुद्ध शर्मा और राहुल रावत) द्वारा 2018 में स्थापित एक अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप।

- इसने भारत की पहली इन-ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है, जो LIDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) तकनीक पर आधारित है।

- भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी।

- OKAPI ऑर्बिट

- बढ़ती भीड़-भाड़ वाले अंतरिक्ष वातावरण में सुरक्षित उपग्रह संचालन के लिए सेवाएँ प्रदान करने वाला एक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता प्लेटफ़ॉर्म बनाना।

- अग्निबाण सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर (SOrTeD)

- IIT मद्रास स्थित स्टार्ट-अप अग्निकुल कॉसमॉस द्वारा लॉन्च किया गया

- पूरी तरह से 3D-प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट।

- विक्रम-एस

- भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया।

- रॉकेट लॉन्च के पहले मिशन को ‘प्रारंभ’ नाम दिया गया है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023

- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष क्षेत्र में भूमिकाओं को रेखांकित करती है।

- दृष्टिकोण: इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षमताओं को सुदृढ़ करना; अंतरिक्ष में एक सशक्त वाणिज्यिक उपस्थिति को सक्षम बनाना, प्रोत्साहित करना और विकसित करना; प्रौद्योगिकी विकास एवं संबंधित क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष को एक प्रेरक तत्व के रूप में प्रयोग करना; अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना; तथा सभी हितधारकों के बीच अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

- मुख्य फोकस: यह नीति अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर विशेष बल देती है ताकि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी बना रहे।

- इसरो (ISRO): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का मुख्य ध्यान अनुप्रयुक्त अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास तथा मानव अंतरिक्ष उड़ानों पर केंद्रित रहेगा।

- परिव्याप्ति (Scope): यह नीति भारत के क्षेत्र से संचालित अथवा भारत में की जा रही सभी अंतरिक्ष गतिविधियों पर लागू होती है। इसमें भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) भी सम्मिलित है।

- IN-SPACe: IN-SPACe एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा, जिसे देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, सहयोग प्रदान करने, मार्गदर्शन करने तथा अनुमोदन देने का दायित्व सौंपा गया है।

अंतरिक्ष मलबा (Space Debris)

निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit – LEO) का वातावरण अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती संख्या के कारण अत्यधिक भीड़भाड़ वाला होता जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण अंतरिक्ष में वस्तुओं के प्रक्षेपण की उच्च आवृत्ति है।

कारण एवं जोखिम (Causes and Risks):

- केसलर सिंड्रोम: यह एक सैद्धांतिक परिदृश्य है, जिसमें निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में अंतरिक्ष मलबे के बीच टकराव की शृंखला एक प्रतिक्रियात्मक श्रृंखला उत्पन्न करती है, जिससे यह कक्षा प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो सकती है।

- नासा का ऑर्बिटल डेब्रिस कार्यक्रम वर्तमान में LEO में 10 सेंटीमीटर से बड़े 25,000 से अधिक वस्तुओं को ट्रैक कर रहा है।

|

मलबे के स्रोत |

मलबे के अपसरण के साध |

|

|

अंतरिक्ष मलबे से निपटने की पहल

- इसरो सुरक्षित और सतत संचालन प्रबंधन प्रणाली (IS4OM)

- इसरो द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया।

- यह अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के लिए हानिकारक अंतरिक्ष मलबे का पता लगाने, ट्रैक करने, विक्षेपित करने और हटाने के लिए बैंगलोर में स्थापित एक नियंत्रण केंद्र है।

- इसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि के मद्देनजर भारत के अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और प्रबंधन (SSAM) में सुधार करना है

- प्रोजेक्ट NETRA (अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए नेटवर्क)

- भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।

- इसरो की एक परियोजना।

- मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन (DFSM)

- इसरो द्वारा अप्रैल 2024 में घोषित किया गया।

- इस पहल का उद्देश्य 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष संस्थाओं, सरकारी और गैर-सरकारी द्वारा मलबे से मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है।

- टर्मिनेटर टेप

- अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने के लिए, टेथर्स अनलिमिटेड नामक एक कंपनी ने उपग्रहों से छुटकारा पाने का एक आसान समाधान प्रदर्शित किया है, जब वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं।

- इस समाधान में 230 फीट लम्बी सुचालक टेप की पट्टी का उपयोग किया जाता है, जिसे टर्मिनेटर टेप कहा जाता है।