नैनों तकनीक प्रौद्योगिकी विषय का एक उभरता हुआ और क्रांतिकारी क्षेत्र है। यह तकनीक अणुओं और परमाणुओं के स्तर पर पदार्थों में परिवर्तन कर उनके गुणों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। नैनों तकनीक का उपयोग आज चिकित्सा, ऊर्जा, कृषि और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है।

नैनों तकनीक

परिभाषा और बुनियादी सिद्धांत:

- नैनोटेक्नोलॉजी में नैनोस्केल (1-100 नैनोमीटर / 10-9 – 10-7 मीटर) पर सामग्रियों का अध्ययन, हेरफेर और अनुप्रयोग शामिल है।

- इस स्केल पर, क्वांटम प्रभाव और सतह क्षेत्र-से-आयतन अनुपात (Surface Area-to-Volume Ratio) प्रभावी होते हैं, जिससे अद्वितीय भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक गुण विकसित होते हैं, जो इसे पारंपरिक सामग्रियों से अलग बनाते हैं।

नैनोस्केल को समझना

- नैनोस्केल आयाम :

- 1 नैनोमीटर = मीटर का एक अरबवां हिस्सा (10⁻⁹ मीटर)।

- तुलना :

- एक कागज की परत लगभग 100,000 नैनोमीटर मोटी होती है।

- एक वायरस (~100 नैनोमीटर), डीएनए स्ट्रैंड (~2 नैनोमीटर व्यास)।

- एक मानव बाल की चौड़ाई लगभग 80,000–100,000 नैनोमीटर होती है।

- नैनोस्केल प्रभावों के कारण सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुण, जैसे – रंग, प्रतिक्रियाशीलता, मजबूती आदि बदल जाते हैं, जिससे उनके व्यवहार में उल्लेखनीय अंतर आता है।

| प्राकृतिक नैनोमैटेरियल्स | संश्लेषित नैनोमैटेरियल्स |

| प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में पाये जाते हैं। | प्रयोगशालाओं में नियंत्रित प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं। |

| संरचना और गुणों में असमानता हो सकती है। | विशिष्ट गुणों और कार्यों के लिए डिज़ाइन किए जा सकते हैं। |

| उदाहरण: मृत्तिका खनिज (Clay Minerals) प्रोटीन (Proteins) प्राकृतिक रेशे (Natural Fibers) | उदाहरण: कार्बन नैनोट्यूब्स (Carbon Nanotubes) स्वर्ण नैनोकण (Gold Nanoparticles) क्वांटम डॉट्स (Quantum Dots) |

नैनोप्रौद्योगिकी के प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत

क्वांटम प्रभाव:

- नैनोस्तर पर, सामग्रियाँ क्वांटम यांत्रिक प्रभावों का प्रदर्शन करती हैं, जो बड़े आकार की सामग्रियों में नहीं देखे जाते। इसमें निम्नलिखित घटनाएँ शामिल हैं:

- क्वांटम संकुचन: इलेक्ट्रॉनों की गति एक या अधिक आयामों में प्रतिबंधित हो जाती है, जिससे ऊर्जा स्तर अविरत/सतत (continuous) के बजाय विविक्त (discrete) हो जाते हैं। यह सामग्री के विद्युत (electrical), प्रकाशीय (optical) और चुंबकीय (magnetic) गुणों को प्रभावित करता है।

- प्रकाशीय गुण: नैनोस्तर पर सामग्री प्रकाश को अवशोषित और उत्सर्जित करने के तरीके को बदल देती है, जिससे रंग में परिवर्तन होते हैं जो बड़े आकार की सामग्रियों में नहीं देखे जाते। उदाहरण:

- क्वांटम डॉट्स (Quantum Dots):

- छोटे डॉट्स → नीली रोशनी उत्सर्जित करते हैं।

- बड़े डॉट्स → लाल रोशनी उत्सर्जित करते हैं।

- प्रयोग: LED डिस्प्ले, जैव चिकित्सा इमेजिंग (MRI, फ्लोरोसेंस टैगिंग)।

- क्वांटम डॉट्स (Quantum Dots):

- विद्युत गुण: नैनोस्तर पर, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवरोधों के माध्यम से “टनलिंग” कर सकते हैं। यह प्रभाव अर्धचालकों और नैनोइलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- चुंबकीय गुण: नैनोमैटेरियल्स सुपरपैरामैग्नेटिज़्म दिखा सकते हैं, जहाँ वे चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर ही चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब चुम्बकीय क्षेत्र हटा दिया जाता है, तो यह गुण गायब हो जाता है। उदाहरण: MRI कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स में चुंबकीय नैनोकण → शरीर के ऊतकों (Tissues) को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है।

- प्रकाशीय गुण: नैनोस्तर पर सामग्री प्रकाश को अवशोषित और उत्सर्जित करने के तरीके को बदल देती है, जिससे रंग में परिवर्तन होते हैं जो बड़े आकार की सामग्रियों में नहीं देखे जाते। उदाहरण:

- क्वांटम संकुचन: इलेक्ट्रॉनों की गति एक या अधिक आयामों में प्रतिबंधित हो जाती है, जिससे ऊर्जा स्तर अविरत/सतत (continuous) के बजाय विविक्त (discrete) हो जाते हैं। यह सामग्री के विद्युत (electrical), प्रकाशीय (optical) और चुंबकीय (magnetic) गुणों को प्रभावित करता है।

सतह क्षेत्र-से-आयतन अनुपात:

- नैनोकणों का सतह क्षेत्र उनके आयतन की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिससे उनकी रासायनिक क्रियाशीलता और ताकत में वृद्धि होती है।

- बढ़ी हुई रासायनिक क्रियाशीलता: सतह पर अधिक परमाणुओं या अणुओं के साथ, नैनोपार्टिकल्स अक्सर अधिक रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील होते हैं। उदाहरण: नैनो उत्प्रेरक

- मजबूती में वृद्धि (Enhanced Strength): नैनोस्केल पर सामग्री उनकी संरचना (कणों के छोटे आकार एवम् कम दोष के कारण) और सतह परमाणुओं के बीच अधिक संपर्क के कारण बहुत मजबूत हो सकती हैं। उदाहरण: कार्बन नैनोट्यूब (CNTs) → स्टील से 100 गुना अधिक मजबूत होते हैं लेकिन हल्के होते हैं।

- उन्नत भौतिक और जैविक गुण: बेहतर घुलनशीलता (solubility), अधिक चालकता (conductivity), और जैविक प्रणालियों के साथ बढ़ी हुई अंतःक्रिया। उदाहरण: ड्रग डिलीवरी में नैनोमैटेरियल।

- गलनांक में कमी: नैनोस्तर पर, कणों का गलनांक पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में कम हो जाता है क्योंकि कणों का आकार घटता है। नैनोकणों में अधिक परमाणु सतह पर होते हैं, जो कम स्थिर होते हैं। इस कारण, बंधनों को तोड़ने एवम् उन्हें पिघलाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

- उदाहरण : सोना

- बुल्क सोना → 1064°C

- 5 nm सोने के कण → गलनांक कम हो जाता है।

- उदाहरण : सोना

- केशिका बल (Capillary Forces): सतह तनाव (Surface Tension) के कारण नैनोस्तर पर केशिका बल महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सतह क्षेत्र आयतन की तुलना में बहुत बड़ा होता है।

- नैनोस्तर पर घर्षण : नैनोकणों और नैनोसतहों का उच्च सतह-से-आयतन अनुपात संपर्क क्षेत्र को बढ़ाता है, जिससे घर्षण बढ़ सकता है। वैन डेर वाल्स बल और आणविक इंटरैक्शन के कारण यह प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण:

- MEMS (Microelectromechanical Systems) और नैनोरोबोटिक्स → सेल्फ लूब्रिकेटिंग (Self-Lubricating) सतहों के विकास की आवश्यकता।

- नैनोट्राइबोलॉजी (Nanotribology) → नैनोस्तर पर घर्षण नियंत्रण पर शोध, जो उन्नत मशीनों और नैनोसिस्टम में सुधार ला सकता है।

नैनोप्रौद्योगिकी का इतिहास और विकास

- 1959 – रिचर्ड फेनमैन का दृष्टिकोण: रिचर्ड फेनमैन ने अपने प्रसिद्ध व्याख्यान “There’s Plenty of Room at the Bottom” में परमाणुओं को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित (हेरफेर) करने का विचार रखा था।

- 1974 – नोरियो तानिगुची : “Nanotechnology” शब्द गढ़ा, जो नैनोमीटर स्तर पर परिशुद्धता मशीनिंग (Precision Machining) को दर्शाता है।

- 1981 – स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप (STM) का विकास : इस यंत्र से हम परमाणुओं को देख सकते थे और उन्हें नियंत्रित भी कर सकते थे।

- IBM के गर्ड बिन्निग (Gerd Binnig) और हेनरिक रोहरर (Heinrich Rohrer) को इसके लिए 1986 में नोबेल पुरस्कार मिला।

- 1985 – फुलरीन की खोज : रिचर्ड स्मॉले, रॉबर्ट कर्ल और हेरोल्ड क्रोटो ने कार्बन के एक नए रूप (C60 बकीबॉल) की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1996 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला।

- 1999 – पहली आणविक मशीन : पहली बार आणविक स्तर पर एक घुमने वाली मोटर बनाई गई, जो आणविक मशीनों का एक उदाहरण थी।

- 2000s-वर्तमान – नैनोप्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का विस्तार

- चिकित्सा (Medicine): लक्षित दवा वितरण (Targeted Drug Delivery)।

- इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics): कार्बन नैनोट्यूब और नैनोचिप्स।

- ऊर्जा (Energy): नैनो-सोलर सेल, उच्च क्षमता वाली बैटरियाँ।

नैनो मैटेरियल के प्रकार

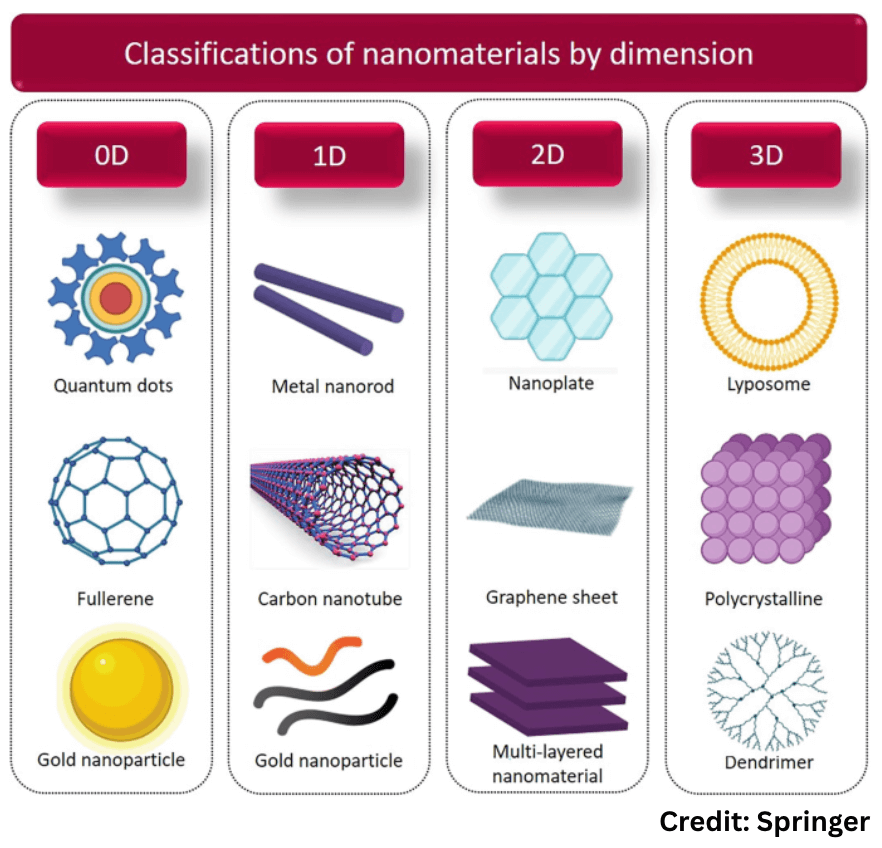

A. आयामों के आधार पर वर्गीकरण

1. शून्य-आयामी नैनो मैटेरियल (0D)

- संरचना: तीनों आयाम (लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई) नैनोस्केल (1-100 nm) में होते हैं (जैसे, नैनोकण)।

- उदाहरण:

- क्वांटम डॉट्स (Quantum Dots) → सेमीकंडक्टर नैनोकण, जिनमें विशिष्ट ऑप्टिकल गुण होते हैं।

- फुलरीन (Fullerenes – C60) → केवल कार्बन परमाणुओं से बनी गोलाकार, अंडाकार, या ट्यूब जैसी संरचना।

2. एक-आयामी नैनो मैटेरियल (1D)

- संरचना : इन सामग्रियों का केवल एक आयाम (लंबाई) नैनोस्केल में होता है (लंबाई), जबकि अन्य दो आयाम बड़े होते हैं। पतली, तार जैसी संरचना होती है।

- उदाहरण :

- नैनोट्यूब्स (Nanotubes) → खोखली बेलनाकार संरचनाएं, मुख्यतः कार्बन नैनोट्यूब्स (CNTs)।

- नैनोवायर्स (Nanowires) → धातुओं, अर्धचालकों (Semiconductors) या कार्बन से बनी पतली तार जैसी संरचनाएँ।

- नैनोरोड्स (Nanorods) → धातु, ऑक्साइड या पॉलिमर से बने छड़ी (Rod) जैसे नैनोस्ट्रक्चर्स।

3. द्वि-आयामी नैनो मैटेरियल (2D)

- संरचना : लंबाई और चौड़ाई नैनोस्केल में होती है, लेकिन मोटाई बहुत कम होती है।

- उदाहरण:

- ग्राफीन (Graphene) → कार्बन परमाणुओं की एकल परत, जो षट्कोणीय (Hexagonal) जालक के रूप में व्यवस्थित होती है।

- नैनोफिल्म्स और नैनोशीट्स → सतह इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाते हैं।

4. त्रि-आयामी नैनो मैटेरियल (3D)

- संरचना : सभी तीन आयाम (लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई) बड़े होते हैं, लेकिन इनमें नैनोस्तर की विशेषताएँ होती हैं।

- गुण : प्रायः उच्च छिद्रता, बड़े सतह क्षेत्र, तथा प्रकाश या गैसों के साथ अद्वितीय अंतःक्रिया प्रदर्शित करते हैं।

- उदाहरण :

- नैनोस्ट्रक्चर्ड फिल्म्स → संवेदनशील परतों और उन्नत ऑप्टिकल उपकरणों में उपयोग।

- नैनोकॉम्पोज़िट्स → नैनोकणों को किसी अन्य सामग्री के साथ मिलाकर बनाए गए मैटेरियल, जिनकी मजबूती, चालकता और स्थायित्व अधिक होता है।

B. संरचना के आधार पर नैनो मैटेरियल के प्रकार

- कार्बन-आधारित नैनोमैटेरियल्स (Organic / Carbon-Based Nanomaterials) : मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं। उन्नत विद्युत, यांत्रिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण:

- कार्बन नैनोट्यूब्स (CNTs)

- फुलरीन (Fullerenes – C60): गोलाकार (स्फेरिकल) या अंडाकार संरचनाएँ। औषधि वितरण (Drug Delivery), सौर सेल्स (Solar Cells) और लुब्रिकेंट्स में उपयोग।

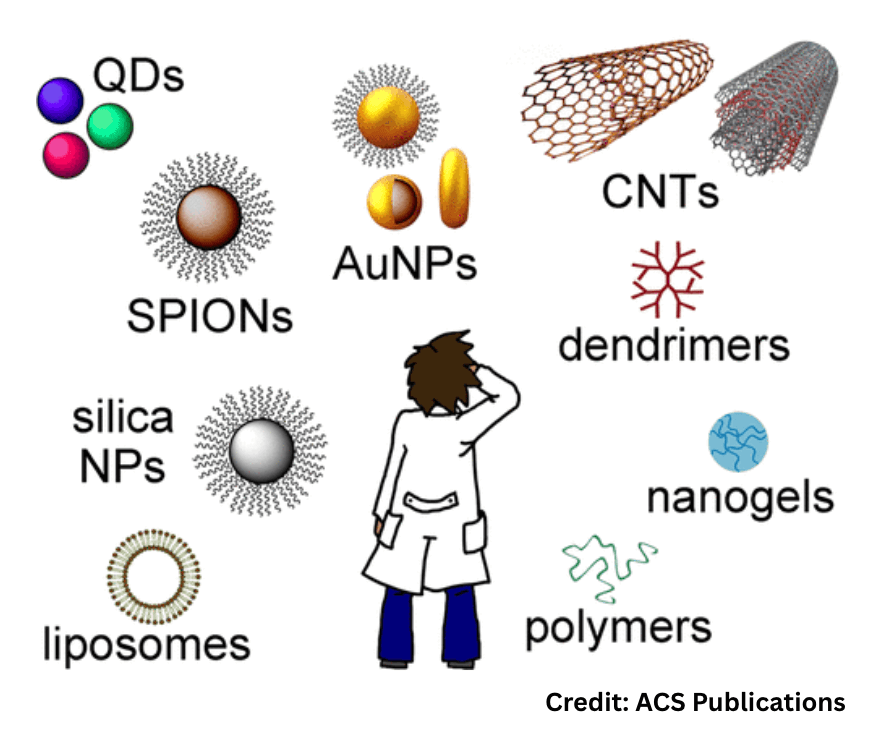

- अकार्बनिक/धातु आधारित नैनो मैटेरियल : धातु और उनके यौगिकों से बने होते हैं।

- नैनो सिल्वर और नैनो गोल्ड: रोगाणुरोधी (एंटीमाइक्रोबियल) गुणों के लिए प्रसिद्ध। चिकित्सा उपकरणों, दवा वितरण, और जल शुद्धिकरण में उपयोग।

- क्वांटम डॉट्स: अर्धचालक नैनोकण जो क्वांटम यांत्रिक गुण दिखाते हैं।

- धातु ऑक्साइड: जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनोकण, जिन्हें फोटोकैटलिसिस, UV अवशोषण (सनस्क्रीन), और पर्यावरणीय सफाई में उपयोग।

- नैनो कंपोजिट्स : नैनोकणों को अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं।

- बेहतर शक्ति, चालकता और लचीलेपन के लिए विकसित किए जाते हैं।

- उदाहरण: नैनोक्ले (Nano Clays) मिश्रित प्लास्टिक्स, कार्बन नैनोट्यूब (CNT) आधारित पॉलिमर

- डेंड्राइमर्स (Dendrimers) : पेड़ जैसी शाखाओं (Tree-Like Branched) वाली पॉलिमर संरचनाएँ।

- उच्च सतह क्षेत्र और कार्यात्मक समूहों के कारण प्रभावी आणविक मान्यता और दवा वितरण।

- उदाहरण: ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैव संवेदी (Biosensors), रोग निदान और आणविक पहचान में उपयोग।

C. विशेष प्रकार

- नैनोपोरस सामग्री : इनमें नैनो छिद्र (nanopores) होते हैं।

- उपयोग: निस्पंदन (filtration) और उत्प्रेरण (catalysis) में।

- नैनोफाइबर : फाइबर जैसा नैनो मैटेरियल, जो आमतौर पर पॉलिमर या कार्बन से बनी होता है।

- गुण : उच्च सतह क्षेत्र (High Surface Area), शक्तिशाली यांत्रिक गुण

- उपयोग: निस्पंदन (filtration), वस्त्र (textiles), और ऊतक इंजीनियरिंग (tissue engineering) में।

- नैनो कैप्सूल : खोखले नैनोकण, जिनमें दवा या अन्य सक्रिय पदार्थ भरे जा सकते हैं। आमतौर पर लिपिड, पॉलिमर या सिलिका से बने होते हैं।

- गुण:

- लक्षित दवा वितरण (Targeted Drug Delivery) → शरीर में विशिष्ट स्थानों पर दवा छोड़ने में सक्षम।

- नियंत्रित रिलीज़ (Controlled Release) → धीरे-धीरे और समयबद्ध तरीके से दवा छोड़ते हैं।

- गुण:

- नैनोफोम : गैस से भरे ठोस या तरल मैट्रिक्स, जो हल्के और कुशल इन्सुलेटर होते हैं।

- उपयोग:

- निर्माण (Construction): ऊर्जा-कुशल भवनों के लिए इन्सुलेशन सामग्री।

- ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस (Automotive & Aerospace): हल्के और मजबूत घटकों के लिए।

- उपयोग:

नैनोफैब्रिकेशन तकनीकें

टॉप-डाउन दृष्टिकोण

- इसमें एक बड़ा पदार्थ लिया जाता है और उसे नैनोस्केल आकार में लाने के लिए काटा या हटाया जाता है। यह परमाणु स्तर पर “मूर्तिकला” जैसा है।

- मुख्य तकनीकें :

- लिथोग्राफी: इलेक्ट्रॉनिक्स में, यह तकनीक सेमीकंडक्टर चिप्स पर छोटे-छोटे पैटर्न उकेरने के लिए इस्तेमाल होती है।

- फोटोलिथोग्राफी (Photolithography): प्रकाश का इस्तेमाल करके पैटर्न बनाना (माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में)।

- इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी (EBL): इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग कर उच्च-सटीक पैटर्न (10 nm से छोटे) बनाना

- एक्स-रे लिथोग्राफी (X-ray Lithography): एक्स-रे का उपयोग करके सूक्ष्म पैटर्न बनाना।

- एचिंग (Etching) : लिथोग्राफी के बाद, एचिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल अनावश्यक सामग्री को हटाने के लिए किया जाता है, ताकि सही आकार का ढांचा बन सके।

- रिएक्टिव आयन एचिंग (RIE)

- वेट एचिंग (Wet Etching)

- लेजर एब्लेशन (Laser Ablation)

- लिथोग्राफी: इलेक्ट्रॉनिक्स में, यह तकनीक सेमीकंडक्टर चिप्स पर छोटे-छोटे पैटर्न उकेरने के लिए इस्तेमाल होती है।

- उदाहरण :

- आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोचिप्स और ट्रांजिस्टर।

- सोलर पैनल्स के लिए नैनो पैटर्निंग।

- नैनो-कोटिंग्स (Nano-coatings) → बेहतर स्थायित्व और घर्षण प्रतिरोध।

- फायदे (Advantages):

- उच्च सटीकता और नैनोस्केल पैटर्न पर नियंत्रण।

- बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त।

- सीमाएँ (Limitations):

- अपव्यय: इसमें सामग्री को हटाने की प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे अपशिष्ट होता है।

- उच्च लागत: इसके लिए जटिल उपकरणों और सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

बॉटम-अप तरीका

- यह तरीका आण्विक या परमाणु स्तर से शुरू होता है और नैनोस्केल संरचनाएं बनाने के लिए स्व-संयोजन (self-assembly) या रासायनिक संश्लेषण का उपयोग करता है। जहां एक-एक करके परमाणु जोड़कर संरचना बनाई जाती है। यह “परमाणु द्वारा निर्माण (Building atom by atom)” करने जैसा है।

- मुख्य तकनीकें:

- स्व-संयोजन (Self-Assembly) : परमाणु या अणु स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक बलों के कारण पहले से निर्धारित संरचनाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं।

- उदाहरण: नैनोक्रिस्टल, ब्लॉक कोपॉलिमर, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी।

- स्व-संयोजन (Self-Assembly) : परमाणु या अणु स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक बलों के कारण पहले से निर्धारित संरचनाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं।

- केमिकल वेपर डिपॉज़िशन (CVD) : गैसीय रासायनिक प्रतिक्रिया से पतली परतें या नैनो संरचनाएं बनाई जाती हैं।

- उदाहरण: कार्बन नैनोट्यूब, ग्राफीन संश्लेषण।

- एटॉमिक लेयर डिपॉज़िशन (ALD): इसमें एक बार में एक-एक परमाणु की परत डाली जाती है, जिससे बहुत पतली और सटीक संरचनाएं बनती हैं।

- एपिटैक्सियल वृद्धि (Epitaxial Growth): क्रिस्टलीय सबस्ट्रेट्स पर नियंत्रित परतें जमा करना। उदाहरण: LED निर्माण में।

- कोलॉइडल संश्लेषण (Colloidal Synthesis) : रासायनिक अभिक्रियाओं से क्वांटम डॉट्स और नैनोकण बनाना।

- उदाहरण:

- मेडिकल इमेजिंग और डिस्प्ले के लिए क्वांटम डॉट्स।

- मजबूत सामग्री के लिए कार्बन नैनोट्यूब।

- औषधि वितरण प्रणाली

- फायदे (Advantages):

- न्यूनतम अपशिष्ट

- जटिल और सूक्ष्म संरचनाएं बनाई जा सकती हैं।

- सीमाएँ (Limitations):

- टॉप-डाउन दृष्टिकोण की तुलना में कम सटीकता (Less Precision)।

| विशेषता | टॉप-डाउन (Top-Down) | बॉटम-अप(Bottom-Up) |

| प्रक्रिया | सब्ट्रैक्टिव (सामग्री को हटाना) | एडिटिव(परमाणुओं/अणुओं से संरचना बनाना) |

| सटीकता | उच्च परिशुद्धता (High Precision) के साथ पैटर्निंग। | जटिल संरचनाएँ बनाता है, लेकिन कम सटीकता हो सकती है। |

| अपशिष्ट | सामग्री का अपशिष्ट उत्पन्न होता है। | न्यूनतम अपशिष्ट। |

| आवेदन | इलेक्ट्रॉनिक्स (माइक्रोचिप्स, सर्किट)। | दवा वितरण क्वांटम डॉट्स कार्बन नैनोट्यूब्स |

| लागत | महंगा, क्योंकि इसमें उन्नत उपकरणों की आवश्यकता होती है। | जटिल संरचनाओं के लिए अधिक लागत-प्रभावी। |

| विस्तार | बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त। | औद्योगिक पैमाने पर विस्तार करना कठिन। |

नैनोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग

चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल

- दवा वितरण: नैनो-कैरियर्स (Nanocarriers) → लक्षित औषधि वितरण (Targeted Drug Delivery)।

- उदाहरण: लिपोसोम्स (Liposomes), डेंड्राइमर्स (Dendrimers) → कैंसर, हृदय रोगों और संक्रमण के उपचार में।

- चिकित्सा इमेजिंग : बेहतर MRI और फ्लोरोसेंट इमेजिंग।

- आयरन ऑक्साइड नैनोकण → MRI इमेजिंग में कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए।

- क्वांटम डॉट्स (Quantum Dots) → अति-संवेदनशील फ्लोरेसेंस इमेजिंग के लिए।

- डायग्नोस्टिक :

- नैनो बायोसेंसर → रक्त में बायोमार्कर को तुरंत पहचानने के लिए।

- गोल्ड नैनोकण → प्रेग्नेंसी टेस्ट और रोग (कैंसर) बायोमार्कर की पहचान में।

- ऊतक इंजीनियरिंग:

- पॉलीकैप्रोलैक्टोन (PCL), कोलेजन जैसे नैनोफाइबर का उपयोग ऊतक पुनर्जनन के लिए स्कैफोल्ड बनाने, कोशिका वृद्धि का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है।

- रोगाणुरोधी कोटिंग्स (Antimicrobial Coatings): संक्रमण से बचाव के लिए। उदाहरण :

- सिल्वर नैनोकण → घाव पट्टियों और सर्जिकल उपकरणों में।

- कॉपर नैनोकण → अस्पताल की सतहों और कीटाणुनाशक स्प्रे में।

- घाव उपचार :

- नैनो हाइड्रोगेल: यह घावों को जल्दी ठीक करने में मदद करता है।

- कैंसर उपचार

- गोल्ड नैनोकण → केवल कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करके कीमोथेरेपी प्रभावी बनाते हैं।

- वैक्सीन वितरण: नैनोकणों से नियंत्रित एंटीजन रिलीज़, वैक्सीन प्रभावशीलता में सुधार। उदाहरण:

- बायोडिग्रेडेबल नैनोकण (Biodegradable Nanoparticles), लिपोसोम्स (Liposomes), माइसेल्स (Micelles) → वैक्सीन स्थिरता बढ़ाने के लिए।

- नैनोबॉट्स (Nanobots): नैनो आकार के रोबोट्स का लक्षित औषधि वितरण (Targeted Drug Delivery), माइक्रोसर्जरी (Microsurgery), और रोग निदान में उपयोग।

चुनौतियाँ और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

- रक्त-मस्तिष्क बाधा (Blood-Brain Barrier): नैनोकणों के लिए मस्तिष्क में प्रवेश करना कठिन होता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल अनुप्रयोग सीमित होते हैं।

- उच्च लागत (High Costs) : उत्पादन प्रक्रियाएँ महंगी होने के कारण, मुख्यधारा में अपनाना मुश्किल।

- विषाक्तता: नैनोकणों से ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन-जलन और डीएनए क्षति जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- जैव संचय (Bioaccumulation) : नैनोकण यकृत (Liver), फेफड़े (Lungs), और प्लीहा (Spleen) में जमा हो सकते हैं, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव अज्ञात हैं।

- पर्यावरणीय विषाक्तता: नैनोकण जल और मिट्टी में घुलकर पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

चिकित्सा में नैनोप्रौद्योगिकी का भविष्य

- लक्षित जीन थेरेपी: लिपोसोम (Liposomes) या नैनोकण (Nanoparticles) का उपयोग DNA/RNA को कोशिकाओं में पहुँचाने के लिए किया जाता है।

- आनुवंशिक दोषों को सुधारना (जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस)।

- CRISPR तकनीक के साथ जीन-संपादन को अधिक प्रभावी बनाना।

- नैनो-वैक्सीन: नैनो-कैरियर्स और माइक्रोनीडल एरेज़ (Microneedle Arrays) वैक्सीन की प्रभावशीलता बढ़ाते है।

- नियंत्रित एंटीजन रिलीज़ → प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (Immune Response) को अनुकूलित करना।

- कोल्ड-चेन स्टोरेज की आवश्यकता को कम करना → दूरदराज़ क्षेत्रों तक वैक्सीन पहुँचाना आसान।

- फोटोथर्मल थेरेपी: कार्बन नैनोट्यूब (CNTs) या गोल्ड नैनोपार्टिकल्स कैंसर कोशिकाओं में गर्मी उत्पन्न कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं।

- लक्षित कैंसर उपचार → स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाए बिना ट्यूमर नष्ट करना।

- कम आक्रामक (Non-invasive) तकनीक → कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम करना।

- वैयक्तिकृत चिकित्सा: नैनोसेंसर और AI का इस्तेमाल व्यक्तिगत जीन डाटा के आधार पर उपचार को अनुकूलित करने के लिए किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी

- छोटे और अधिक शक्तिशाली उपकरण: कार्बन नैनोट्यूब (CNTs), ग्राफीन, और क्वांटम डॉट्स इलेक्ट्रॉनिक घटकों के आकार को कम करते हैं। उदाहरण: कार्बन नैनोट्यूब ट्रांजिस्टर का उच्च गति वाले प्रोसेसर और माइक्रोचिप्स में उपयोग।

- इलेक्ट्रॉनिक्स में लचीलापन: ग्राफीन आधारित OLED स्क्रीन स्मार्टफोन, टैबलेट और वियरेबल डिवाइसेस के लिए उपयोग की जाती है। फोल्डेबल और बेंडेबल डिस्प्ले → फ्यूचर स्मार्ट डिवाइसेस में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता।

- उच्च प्रदर्शन वाली बैटरियां: बेहतर ऊर्जा भंडारण के लिए सिलिकॉन नैनोकण और ग्राफीन का उपयोग। उदाहरण: सिलिकॉन एनोड-आधारित लिथियम-आयन बैटरियां उच्च ऊर्जा भंडारण क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे बैटरी का आकार और वजन कम होता है।

- क्वांटम कंप्यूटिंग: क्वांटम डॉट्स, नैनोवायर, और नैनोमैग्नेट्स का उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए क्यूबिट्स बनाने में किया जाता है।

ऊर्जा

- सोलर पैनल: कुछ खास नैनोमैटेरियल्स जैसे पेरोव्स्काइट, क्वांटम डॉट्स और TiO2 सोलर पैनल्स में ऊर्जा संग्रहण, प्रकाश अवशोषण और रूपांतरण दक्षता को बढ़ाते हैं।

- फ़्यूल सेल (Fuel Cell) : नैनोकैटलिस्ट, जैसे- प्लैटिनम नैनोकण हाइड्रोजन फ़्यूल सेल में उत्प्रेरक प्रतिक्रिया दर को बढ़ाते हैं।

- ऊर्जा भंडारण: ग्राफीन की मदद से सुपरकैपेसिटर बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक कारों को तेज़ी से चार्ज और डिस्चार्ज करने में मदद करते हैं।

- पवन ऊर्जा: ग्राफीन जैसी नैनोकोटिंग्स से टर्बाइन ब्लेड्स को मजबूत और टिकाऊ बनाया जाता है, जिससे उनकी उम्र बढ़ती है।

- कार्बन ‘फ्लावर्स’ (Carbon ‘Flowers) : अत्यधिक दक्षता के साथ प्रकाश को गर्मी में बदलते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन में सुधार होता है।

पर्यावरण

- जल शोधन: नैनोमेम्ब्रेन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO2) नैनोपार्टिकल्स और नैनोकैटलिस्ट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है।

- वायु निस्पंदन: नैनोफाइबर और कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग प्रदूषकों को हटाने में किया जाता है। उदाहरण: PM2.5 के लिए नैनोफाइबर एयर फिल्टर।

- अपशिष्ट प्रबंधन: नैनोकैटलिस्ट, नैनोमैटेरियल और नैनो-एडसोर्बेंट का उपयोग औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषकों से विषाक्त रसायनों को तोड़ने या एकत्र करने के लिए किया जाता है। उदाहरण: अपशिष्ट जल उपचार के लिए नैनो-संरचित आयरन ऑक्साइड।

- सतत कृषि: नैनो-सक्षम उर्वरक और कीटनाशक पौधों की वृद्धि और पोषक तत्व अवशोषण में सुधार करते हैं। उदाहरण: पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नैनो-सिल्वर उर्वरक।

नैनोबबल टेक्नोलॉजी

नैनोबबल्स अत्यधिक छोटे गैस बुलबुले होते हैं, जिनका आकार 200 नैनोमीटर से भी कम होता है (एक वायरस से छोटे)। सामान्य बुलबुलों के विपरीत, जो सतह पर जाकर फट जाते हैं, नैनोबुलबुले अपनी विशिष्ट गुणों के कारण लंबे समय तक पानी में निलंबित रहते हैं।

काम करने का तरीका:

- स्थिरता: नैनोबबल्स में एक मजबूत नकारात्मक आवेश होता है, जो उन्हें पानी में अशुद्धियों को आकर्षित करने और तोड़ने में मदद करता है।

- उच्च सतही क्षेत्र: उनका छोटा आकार उन्हें एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे वे गैस विनिमय (जैसे, पानी में ऑक्सीजन का बेहतर घुलना) के लिए अधिक प्रभावी बन जाते हैं।

नैनोबबल्स के लाभ:

- यह पानी को ऑक्सीजन प्रदान करके उसकी गुणवत्ता में सुधार करते हैं और हानिकारक पदार्थों को हटाते हैं।

- यह पर्यावरण के अनुकूल हैं क्योंकि इनमें हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता।

- इनका उपयोग कृषि, जल उपचार, मत्स्य पालन और चिकित्सा जैसे कई क्षेत्रों में किया जा सकता है।

हाल ही में, दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (National Zoological Park) ने अपने तालाबों की जल गुणवत्ता सुधारने के लिए नैनोबबल्स तकनीक का 15-दिवसीय परीक्षण शुरू किया।

एयरोस्पेस और ऑटोमोटिव

- हल्की सामग्री : कार्बन नैनोट्यूब (CNTs), ग्राफीन और नैनोकंपोजिट्स घटकों के भार को कम करते हैं, जबकि उनकी मजबूती और स्थायित्व बढ़ाते हैं।

- लुब्रिकेंट्स और कोटिंग्स : नैनोकोटिंग्स जैसे ग्राफीन और नैनोडायमंड फिल्म्स ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस घटकों में घर्षण और घिसाव को कम करते हैं।

- सेंसर (Sensors): नैनोवायरस और कार्बन नैनोट्यूब्स (CNTs) का उपयोग इंजन और पर्यावरणीय परिस्थितियों की निगरानी करने के लिए किया जाता है।

टेक्सटाइल्स

- स्मार्ट फैब्रिक्स: नैनोकोटिंग्स जैसे सिल्वर नैनोपार्टिकल्स और नैनो-जिंक ऑक्साइड वस्त्रों को जलरोधक, दाग-प्रतिरोधी और UV सुरक्षा जैसी विशेषताएँ प्रदान करते हैं।

- उदाहरण: नैनो-सिल्वर से उपचारित कपड़े अस्पताल के वस्त्रों और स्पोर्ट्सवियर में एंटीबैक्टीरियल सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- एंटीमाइक्रोबियल गुण : टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO₂) और नैनो-सिल्वर वस्त्रों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण: अस्पताल के वस्त्रों में TiO₂ नैनोपार्टिकल्स का उपयोग।

कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर

- सन्सक्रीन्स : नैनो आकार के TiO₂ और जिंक ऑक्साइड का उपयोग पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा के लिए किया जाता है।

- स्किन केयर : नैनोकैरेयर्स (लिपोसोम्स) त्वचा में गहराई तक अवयवों के अवशोषण में मदद करते हैं। उदाहरण: लिपोसोम-आधारित मॉइस्चराइज़र जो त्वचा को अधिक गहराई से पोषण देते हैं।

- हेयर केयर : हेयर केयर उत्पादों में नैनोकैप्सूल्स आवश्यक विटामिन और तेलों को पहुंचाकर बालों को पोषण प्रदान करते हैं।

रक्षा और सुरक्षा

- सुरक्षात्मक गियर: केवलर और कार्बन नैनोट्यूब्स का उपयोग मजबूत, हल्के कवच बनाने के लिए किया जाता है।

- डिटेक्शन सिस्टम्स: नैनोसेंसर का उपयोग विस्फोटक और विषाक्त पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है। उदाहरण: ग्राफीन-आधारित बायोहाज़र्ड डिटेक्शन सेंसर्स।

- स्टील्थ टेक्नोलॉजी : कार्बन नैनोट्यूब-आधारित कोटिंग्स (आवरण) विमान और वाहनों की रडार दृश्यता को कम करते हैं।

निर्माण एवं अवसंरचना

- सीमेंट और कंक्रीट : नैनोपार्टिकल्स जैसे सिलिका फ्यूम और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंक्रीट की मजबूती बढ़ाते हैं और दरारों को कम करते हैं।

- उदाहरण: कंक्रीट में नैनो-सिलिका मिलाने से इसकी तन्यता शक्ति और स्थायित्व बढ़ता है।

- कोटिंग्स (Coatings) : सेल्फ-क्लीनिंग नैनोकोटिंग्स का उपयोग इमारतों की खिड़कियों को गंदगी और पानी से बचाती हैं।

- ऊर्जा-कुशल इमारतें: एरोजेल इंसुलेशन इमारतों में ऊर्जा की हानि को कम करता है, जिससे दक्षता में सुधार होता है।

- खेल सामग्री : नैनो-प्रबलित सामग्री का उपयोग टेनिस रैकेट, गोल्फ बॉल्स और साइकिल जैसे उपकरणों को मजबूत और हल्का बनाने के लिए किया जाता है।

खाद्य और कृषि

- तेजी से बीज अंकुरण : नैनो प्राइमिंग (जिंक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे नैनोमैटेरियल्स) से अंकुरण और वृद्धि में तेजी आती है।

- नैनो-पोरस ज़ियोलाइट → मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार करता है।

- नैनो-उर्वरक : पोषक तत्वों की प्रभावी आपूर्ति और अपव्यय में कमी।

- उदाहरण: IFFCO द्वारा विकसित नैनो-यूरिया नाइट्रोजन अवशोषण को बेहतर बनाता है।

- जिंक ऑक्साइड (ZnO) नैनोकण फसलों के पोषण को सशक्त बनाते हैं।

- नैनो-कीटनाशक : यह कीटों को सटीक रूप से लक्षित करते हैं, जिससे पर्यावरणीय नुकसान कम होता है।

- उदाहरण: नैनो-सिल्वर कीटनाशक → फंगल संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रभावी।

- नीम तेल युक्त नैनोकैप्सूल्स → जैव-कीटनाशक अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी।

नैनो यूरिया

- Nano Urea: नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित एक नवीन प्रकार का तरल यूरिया उर्वरक। इसमें यूरिया को नैनोस्केल कणों (100 नैनोमीटर से छोटे) में तोड़ा जाता है। ये सूक्ष्म कण पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं, जिससे बेहतर वृद्धि और उर्वरता सुनिश्चित होती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- सांद्रता: 40,000 मिलीग्राम/लीटर नाइट्रोजन।

- 500 मिलीलीटर की बोतल = पारंपरिक यूरिया के 1 बैग (50 किग्रा) के समतुल्य।

- प्रयोग: बेहतर अवशोषण के लिए फोलियर स्प्रे (पत्तियों पर छिड़काव)।

कैसे काम करता है

- एनकैप्सुलेशन: पारंपरिक यूरिया में नाइट्रोजन नैनो कणों के रूप में संलग्न होता है, जो धीरे-धीरे समय के साथ पौधों को पोषक तत्व जारी करता है।

- फोलियर स्प्रेइंग: सीधे पत्तियों के माध्यम से पोषण अवशोषण को बढ़ाता है। स्टोमाटा (रंध्रों) द्वारा तेज और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है।

पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया के फायदे:

- दक्षता में वृद्धि: प्रभावशीलता >80%, जबकि पारंपरिक यूरिया की केवल 30-40%

- आवश्यक मात्रा में कमी: पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम से कम 50% कम उपयोग की आवश्यकता।

- पर्यावरणीय लाभ: रनऑफ (अपवाह) और प्रदूषण को न्यूनतम करता है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

- बेहतर फसल उत्पादन: औसतन 8% अधिक उपज (परीक्षणों में सिद्ध)।

विकास और अनुसंधान

- IFFCO के नैनो बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र, गुजरात में नैनों यूरिया विकसित किया गया।

नैनो यूरिया = कुशल, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती उर्वरक, जो सतत कृषि को बढ़ावा देता है।

सटीक कृषि (Precision Farming)

- नैनोसेंसर्स: मृदा स्वास्थ्य, नमी स्तर और पोषक तत्वों की मात्रा की निगरानी करते हैं। उदाहरण: मृदा नैनोसेंसर्स pH, लवणता और पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने के लिए उपयोग होते हैं।

जल प्रबंधन (Water Management)

- नैनो-आधारित जल शोधन: नैनोफिल्टर्स और झिल्ली भारी धातुओं, रोगजनकों और लवणों को हटाते हैं।

- नैनो-कोटिंग्स: हाइड्रोफोबिक (जल प्रतिरोधी) कोटिंग्स मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं।

सतत कृषि (Sustainable Agriculture)

- नैनो-कोटिंग्स: बीजों को संरक्षित करते हैं और अंकुरण में सुधार करते हैं। उदाहरण: नैनो-पॉलीमर कोटिंग्स से अंकुरण और सूखा प्रतिरोध बढ़ता है।

- क्ले नैनोपार्टिकल्स: मिट्टी की संरचना, जल धारण और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं।

- नियंत्रित पोषक तत्व आपूर्ति: नैनोकण धीरे-धीरे और निरंतर पोषक तत्व छोड़ते हैं। उदाहरण: नियंत्रित उर्वरक रिलीज के लिए नैनो-क्ले।

फसल कटाई के बाद प्रबंधन (Post-Harvest Management)

- नैनो-पैकेजिंग: भोजन की शेल्फ लाइफ बढ़ाती है और खराब होने से बचाती है। उदाहरण: नैनो-सिल्वर कोटेड स्टोरेज बैग्स जो सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकते हैं।

- नैनो-सेंसर्स: भंडारित उत्पादों में ताजगी, खराबी और दूषित पदार्थों का पता लगाते हैं। उदाहरण: फलों में एथिलीन गैस के स्तर की निगरानी के लिए सेंसर।

कीट और रोग नियंत्रण (Pest and Disease Control)

- नैनोपार्टिकल्स → कीटों और रोगों को फसलों को नुकसान पहुंचाए बिना निशाना बनाते हैं।

- उदाहरण: जिंक ऑक्साइड और कॉपर नैनोपार्टिकल्स जीवाणु और फंगल रोगों से लड़ते हैं।

आनुवंशिक अभियांत्रिकी में नैनो तकनीक

- नैनोकैरेयर्स → जीन या बायोमॉलिक्यूल्स (जैव-अणुओं) को पौधों में अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं।

- लाभ: सूखा सहिष्णुता और कीट प्रतिरोधक क्षमता वाली अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें विकसित होती हैं।

सिंचाई स्वचालन (Irrigation Automation)

- Nano Ganesh → एक स्वचालित सिंचाई प्रणाली, जिससे किसान मोबाइल फोन के जरिए सिंचाई पंपों को दूरस्थ रूप से नियंत्रित कर सकते हैं।

खाद्य पैकेजिंग (Food Packaging)

- नैनोसेंसर्स और नैनोकोटिंग्स → भोजन की खराबी का पता लगाते हैं और संदूषण को रोकते हैं। उदाहरण: नैनो-सिल्वर का पैकेजिंग में उपयोग।

खाद्य पैकेजिंग (Food Packaging)

- नैनोसेंसर्स और नैनोकोटिंग्स → भोजन की खराबी का पता लगाते हैं और संदूषण को रोकते हैं। उदाहरण: नैनो-सिल्वर का पैकेजिंग में उपयोग।

पोषक तत्व आपूर्ति (Nutrient Delivery)

- नैनो-इनकैप्सुलेशन → पोषक तत्वों का लक्षित और नियंत्रित रूप से वितरण। उदाहरण: नैनो-इनकैप्सुलेटेड विटामिन A का खाद्य उत्पादों में उपयोग।

स्मार्ट पैकेजिंग

- खराबी का पता लगाना: नैनोसेंसर के साथ एकीकृत पैकेजिंग भोजन खराब होने के दौरान निकलने वाली गैसों का पता लगाती है और ताजगी इंगित करने के लिए रंग बदलती है। उदाहरण: रंग बदलने वाली पैकेजिंग खाद्य की गुणवत्ता की निगरानी करने में मदद करती है।

मांस प्रसंस्करण :

- एंटीमाइक्रोबियल कोटिंग्स → जैसे, सिल्वर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और काइटोसन → बायोफिल्म बनने को कम करते हैं।

बेकरी उत्पाद

- आटा कंडीशनिंग → जिंक ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स आटे की संभालने की क्षमता में सुधार करते हैं।

बागवानी

- एलोवेरा नैनोफाइबर आधारित कोटिंग: पौधों में नमी की हानि को कम करती है और ताजगी बढ़ाती है।

पेय पदार्थ

- गोल्ड नैनोपार्टिकल्स → पेय पदार्थों में दूषित तत्वों का पता लगाने में सहायक।

चुनौतियाँ :

- विषाक्तता संबंधी चिंताएँ → पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव का मूल्यांकन आवश्यक है।

- उच्च लागत → अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश की आवश्यकता है।

- नियमन → स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है।

- जागरूकता की कमी → किसानों और उद्योगों को लाभों के बारे में शिक्षित करना जरूरी है।

कृषि में नैनोप्रौद्योगिकी पर सरकारी पहल:

- नैनो मिशन: IISc बैंगलोर जैसे अनुसंधान केंद्र नैनो-उर्वरकों और खाद्य पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं

- राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना (NAIP): कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने वाले विभिन्न परियोजनाएँ।

- ICAR पहल: नैनो-बायोसेंसर और नैनो-कीटनाशकों के विकास के लिए नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर।

- IFFCO का नैनो यूरिया: दुनिया की पहली नैनो यूरिया तकनीक विकसित की, जिससे मृदा और पर्यावरण क्षरण में कमी आती है।

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत-यूके (Indo-UK) परियोजना → मृदा और फसल स्वास्थ्य के लिए नैनो-सेंसर विकसित करने पर केंद्रित।

भविष्य की संभावनाएँ:

- नैनो प्रौद्योगिकी + AI-प्रेरित स्वचालन → उन्नत सटीक खेती।

- स्मार्ट नैनो-पेस्टीसाइड्स → टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ

- नैनो-समर्थित शहरी कृषि → वर्टिकल फार्म्स और नैनो-ग्रीनहाउस → अधिकतम उत्पादकता।

- रंग बदलने वाले नैनोसेंसर के साथ सक्रिय पैकेजिंग → उपभोक्ताओं को दृश्य अलर्ट देकर भोजन की खराबी का संकेत।

लोकप्रिय नैनोमटेरियल

सिल्वर नैनोपार्टिकल्स (Ag-NPs)

- संरचना (Composition): शुद्ध सिल्वर (Pure Silver) या सिल्वर ऑक्साइड (Silver Oxide)।

- सिल्वर नैनोपार्टिकल्स के गुण (Properties of Ag-NPs)

- मजबूत एंटीमाइक्रोबियल गुण → बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ प्रभावी।

- विशिष्ट ऑप्टिकल विशेषताएँ → सेंसर और इमेजिंग में उपयोग।

- उच्च विद्युत चालकता → इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों में फायदेमंद।

Applications

- चिकित्सा क्षेत्र (Medical Applications):

- एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी → घाव ड्रेसिंग और मेडिकल डिवाइसेस में संक्रमण रोकने के लिए।

- कैंसर उपचार → कैंसर कोशिकाओं को लक्षित और नष्ट करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

- खाद्य उद्योग : पैकेजिंग → बैक्टीरिया के विकास को रोककर खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में सहायक।

- उपभोक्ता उत्पाद:

- वस्त्र→एंटीमाइक्रोबियल गुणों के लिए फैब्रिक्स में जोड़ा जाता है।

- कॉस्मेटिक्स → क्रीम और लोशन में जीवाणुरोधी प्रभाव के लिए उपयोग किया जाता है।

गोल्ड नैनोपार्टिकल्स (AuNPs)

विशिष्ट गुण:

- छोटा आकार (1-100 nm) → उच्च सतह क्षेत्र-से-आयतन अनुपात → जैविक अणुओं के साथ बेहतर प्रतिक्रिया।

- ऑप्टिकल गुण → सतह प्लाज्मॉन रेजोनेंस (SPR) के कारण लाल से बैंगनी रंग → मजबूत प्रकाश अवशोषण और प्रकीर्णन।

- जैव-संगतता (Biocompatibility) → गैर-विषाक्त और चिकित्सा उपयोगों के लिए सुरक्षित।

चिकित्सा अनुप्रयोग:

- नैदानिक: बायोसेंसर और इमेजिंग में सटीक चिकित्सा विज़ुअलाइज़ेशन के लिए।

- दवा वितरण: दवाओं और DNA को लक्षित रोगग्रस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक।

- चिकित्सा उपचार: कैंसर उपचार के लिए फोटोथर्मल थेरेपी (प्रकाश को गर्मी में बदलता है, जिससे कैंसर कोशिकाएं नष्ट होती हैं)।

- कॉस्मेटिक्स: एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-एजिंग गुणों के कारण त्वचा देखभाल उत्पादों में उपयोग।

हाल की विकास:

- कोर्डी गोल्ड नैनोपार्टिकल्स (Cor-AuNPs) → उन्नत दवा वितरण प्रणालियों को बढ़ाने में सहायक।

कार्बन नैनोमैटेरियल्स (Carbon Nanomaterials)

ये ऐसे पदार्थ हैं, जो कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं और विभिन्न आकृतियों, जैसे ट्यूब या शीट्स, में व्यवस्थित होते हैं।

A. कार्बन नैनोट्यूब्स (CNTs)

कार्बन परमाणुओं की सिंगल-लेयर शीट (ग्राफीन) को रोल करके बनाई गई षट्भुजाकार जाल (Hexagonal Lattice) में व्यवस्थित बेलनाकार नैनो सरंचना है।

गुण: (CNTs):

- मजबूती: स्टील से 100 गुना मजबूत, लेकिन बहुत हल्के।

- चालकता: बेहतर विद्युत और तापीय चालकता, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा अनुप्रयोगों में उपयोगी।

- लचीलापन: बिना टूटे मुड़ सकते हैं।

- उच्च सतह क्षेत्र: ऊर्जा भंडारण और सेंसर अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त।

CNTs के प्रकार :

- सिंगल-वाल्ड कार्बन नैनोट्यूब (SWCNTs) → एकल ट्यूब जिसमें कार्बन परमाणु होते हैं। अत्यधिक चालक और लचीला।

- मल्टी-वाल्ड कार्बन नैनोट्यूब (MWCNTs) → कई परतों से बने नैनोट्यूब्स। SWCNTs से अधिक मजबूत, लेकिन कम चालक।

अनुप्रयोग:

- इलेक्ट्रॉनिक्स: ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है ताकि गति और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो → तेज़, अधिक कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स

- ऊर्जा भंडारण: बैटरियों और सुपरकैपेसिटर्स में उपयोग → मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों में दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण।

- चिकित्सा अनुप्रयोग: लक्षित दवा वितरण → कम दुष्प्रभाव और अधिक प्रभावी उपचार।

- सामग्री की मजबूती: कार्बन फाइबर जैसे मिश्रणों में जोड़ा जाता है ताकि सामग्री मजबूत और हल्की हो → इसका उपयोग हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान, और खेल उपकरणों में होता है

- जल शोधन: नैनो-झरनी (Nano-sieve) की तरह कार्य करता है → पानी से अशुद्धियों को अधिक प्रभावी रूप से फ़िल्टर करता है।

- सेंसर: गैस, रसायन और रोग पहचान के लिए अति-संवेदनशील।

CNTs के साथ चुनौतियाँ:

- उच्च लागत → महंगा उत्पादन, जो व्यापक उपयोग को सीमित करता है

- स्वास्थ्य और सुरक्षा → यदि इन्हें श्वास द्वारा लिया जाए तो संभावित श्वसन समस्याएँ हो सकती हैं (अनुसंधान जारी है )।

- बड़े पैमाने पर उत्पादन की कठिनाई (Scalability): कम लागत पर बड़े और समान गुणवत्ता वाले CNTs का उत्पादन चुनौतीपूर्ण।

B. ग्राफीन (Graphene)

- ग्राफीन: ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की एक पतली परत होती है, जो हनीकॉम्ब जैसा पैटर्न बनाती है। यह बहुत हल्की और मजबूत होती है, जैसे एक बहुत पतली शीट!

गुण:

- अत्यधिक मजबूत → स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत, फिर भी हल्का और लचीला।

- बेहतर विद्युत चालकता → कॉपर से भी बेहतर, इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोगी।

- उत्कृष्ट तापीय चालकता→ तेजी से गर्मी को फैलाती है।

- पारदर्शिता → लगभग पारदर्शी, जिससे यह टच स्क्रीन के लिए उपयुक्त होती है।

- उच्च सतह क्षेत्र → बैटरियों और सेंसरों के लिए बेहतर भंडारण क्षमता।

उपयोग:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर: ट्रांजिस्टर में उपयोग → तेज और ऊर्जा-कुशल डिवाइसेस का निर्माण।

- ऊर्जा भंडारण: बैटरियों और सुपरकैपेसिटर्स में उपयोग → लंबे समय तक चलने वाली और तेजी से चार्ज होने वाली बैटरियां (मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन)।

- चिकित्सा में: लक्षित दवा वितरण के लिए उपयोग → सटीक और प्रभावी उपचार।

- जल शोधन: ग्राफीन ऑक्साइड झिल्ली → अणु-स्तर पर पानी को फ़िल्टर करने में सक्षम।

- सेंसर: गैस, रसायन और रोग पहचान के लिए संवेदनशील → पर्यावरण और चिकित्सा निगरानी में सहायक।

- मजबूत सामग्री: प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों को मजबूत करता है → एयरोस्पेस, निर्माण और खेल उपकरणों में उपयोग।

- टचस्क्रीन: इसका उपयोग पारदर्शी टच स्क्रीन बनाने में किया जाता है।

ग्राफीन को “वंडर मैटेरियल” कहा जाता है क्योंकि यह कई उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिससे चीजें मजबूत, तेज और अधिक कुशल बन सकती हैं।

C. फुलरीन (C60)

- संरचना : कार्बन परमाणुओं से बनी गोलाकार अणु संरचना, जो सॉकर बॉल जैसी होती है। (20 हेक्सागॉन + 12 पेंटागॉन)

- संरचना : 60 कार्बन परमाणु (C60) से बना, जिसे “बकीबॉल्स” (Buckyballs) भी कहा जाता है।

गुण

- गोलाकार संरचना: खोखली, पिंजरा-जैसी संरचना, जिससे उच्च स्थिरता मिलती है।

- विद्युत चालकता: संशोधन के अनुसार यह चालक, अर्धचालक, या विद्युतरोधी (इंसुलेटर) के रूप में कार्य कर सकता है।

- अत्यधिक मजबूती: हल्का लेकिन यांत्रिक रूप से मजबूत।

- रासायनिक स्थिरता: सामान्य परिस्थितियों में अपघटन प्रतिरोधी।

- इलेक्ट्रॉन ग्रहणकर्ता: इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोवोल्टैक्स (सौर ऊर्जा उपकरणों) में उपयोगी।

- एंटीऑक्सिडेंट गुण: फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है, जिससे चिकित्सा में लाभ होता है

फुलरीन (C60) के उपयोग:

1. चिकित्सा

- ड्रग डिलीवरी: कैंसर उपचार के लिए लक्षित दवा वितरण में सहायक।

- एंटीवायरल/एंटीबैक्टीरियल एजेंट: एचआईवी जैसे वायरस की प्रतिकृति रोकने और संक्रमणों से लड़ने में सहायक

- एंटीऑक्सिडेंट्स: ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव, गठिया, न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग और उम्र बढ़ने से जुड़ी स्थितियों में लाभकारी।

2. ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स

- सौर सेल (Solar Cells): ऑर्गेनिक फोटोवोल्टिक सेल में इलेक्ट्रॉन ग्रहणकर्ता के रूप में कार्य कर दक्षता बढ़ाते हैं।

- बैटरियाँ: लिथियम-आयन बैटरियों की क्षमता और स्थायित्व में सुधार करता है।

- सुपरकंडक्टर्स: संशोधित फुलरीन निम्न तापमान पर सुपरकंडक्टिंग गुण प्रदर्शित कर सकते हैं।

3. पर्यावरणीय उपयोग

- जल शोधन : प्रदूषकों और विषाक्त पदार्थों को पकड़कर हटाने में सहायक।

- वायु शुद्धिकरण (Air Purification): CO2 जैसे प्रदूषकों को पकड़ने के लिए अनुसंधान चल रहा है।

4. सामग्री विज्ञान

- नैनोकंपोज़िट्स: पॉलिमर को मजबूत बनाकर एयरोस्पेस और ऑटोमोबाइल उद्योग में उपयोग।

- स्नेहक (Lubricants): गोलाकार संरचना घर्षण को कम करती है, जिससे यह नैनो-स्नेहक के रूप में उपयुक्त है।

5. कॉस्मेटिक्स

- एंटी-एजिंग उत्पाद: एंटीऑक्सिडेंट गुण झुर्रियों और त्वचा की क्षति को कम करते हैं।

रोचक तथ्य

- खोज: 1985 में कर्ल, स्मैली और क्रोटो द्वारा खोजा गया, 1996 में इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला।

- नाम की उत्पत्ति: बकमिन्स्टर फुलर के ज्योमेट्रिक डोम डिज़ाइनों से प्रेरित।

- अंतरिक्ष कनेक्शन: फुलरीन को बाहरी अंतरिक्ष में खोजा गया, जो इसकी कॉस्मिक उत्पत्ति का संकेत देता है।

क्वांटम डॉट्स (Quantum Dots – QDs)

क्वांटम डॉट्स नैनोमीटर आकार के अर्धचालक कण होते हैं (आमतौर पर 2 से 10 नैनोमीटर), जो क्वांटम यांत्रिकी प्रभावों के कारण अद्वितीय ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें “कृत्रिम परमाणु” भी कहा जाता है, क्योंकि इनका व्यवहार क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों से संचालित होता है।

गुण:

- आकार पर निर्भर →

- छोटे क्वांटम डॉट्स → नीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं।

- बड़े क्वांटम डॉट्स → लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं।

- उज्ज्वल और स्थिर प्रकाश उत्सर्जन → लंबे समय तक स्थिर और चमकीला प्रकाश देते हैं, जिससे डिस्प्ले और इमेजिंग के लिए आदर्श बनते हैं।

- ट्यून करने योग्य उत्सर्जन → क्वांटम डॉट्स के आकार को समायोजित करके प्रकाश का रंग बदला जा सकता है।

- मजबूत अवशोषण क्षमता → पराबैंगनी (UV) से दृश्यमान प्रकाश तक की विस्तृत तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर विशिष्ट रंगों में परिवर्तित कर सकते हैं।

उपयोग :

- डिस्प्ले और टीवी : क्वांटम डॉट डिस्प्ले (जैसे LED टीवी) में उपयोग → बेहतर ऊर्जा दक्षता, उज्ज्वल रंग और उच्च गुणवत्ता वाली छवि प्रदान करते हैं।

- चिकित्सीय इमेजिंग : शरीर में कोशिकाओं या अणुओं को ट्रैक करने के लिए उपयोग, विशेष रूप से कैंसर निदान में।

- सौर सेल्स : सौर ऊर्जा की दक्षता बढ़ाने में मदद करता है, जिससे स्वच्छ और किफायती ऊर्जा मिलती है।

- सेंसर : पर्यावरण निगरानी और चिकित्सा डायग्नोस्टिक्स के लिए अति-संवेदनशील सेंसर।

- क्वांटम कंप्यूटिंग (भविष्य): क्वांटम कंप्यूटर के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

क्वांटम डॉट्स से जुड़ी चुनौतियाँ

- विषाक्तता → कुछ क्वांटम डॉट्स में कैडमियम जैसे विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

- उत्पादन में कठिनाई → उच्च गुणवत्ता और समान आकार के क्वांटम डॉट्स को बड़े पैमाने पर तैयार करना जटिल और महंगा है।

- लागत → उच्च उत्पादन लागत के कारण व्यापक उपयोग सीमित है।

हाल की प्रगति :

- मौंगी जी. बावेंडी, लुई ई. ब्रूस, और अलेक्सी आई. एकीमोव को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

जिंक ऑक्साइड (ZnO) नैनोकण

उपयोग:

- सनस्क्रीन (UV किरणों से बचाव के लिए)।

- चिकित्सा (त्वचा संबंधित रोगों के उपचार के लिए)।

- इलेक्ट्रॉनिक्स (LED लाइट्स और सोलर सेल्स में)।

मैग्नीशियम ऑक्साइड (MgO) नैनोकण

मैग्नीशियम ऑक्साइड नैनोकणों का उपयोग पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे पानी को साफ करना, हानिकारक प्रदूषकों को हटाना, तथा कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए रोगाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करना।

उपयोग :

- जल शोधन: पानी को शुद्ध करने और हानिकारक प्रदूषकों को हटाने के लिए।

- चिकित्सा: एसिडिटी और हार्टबर्न का इलाज।

- पर्यावरण सुरक्षा: प्रदूषकों को हटाने और रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग।

सिलिका नैनोकण

ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड (रेत में पाया जाने वाला एक यौगिक) से बने छोटे कण हैं।

उपयोग:

- दवा वितरण (विशिष्ट क्षेत्रों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए)

- कॉस्मेटिक्स (क्रीम और पाउडर में चिकनाई के लिए)

- खाद्य (पाउडर खाद्य में एंटी-कैकिंग एजेंट के रूप में)

टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO₂) नैनोकण

उपयोग :

- सनस्क्रीन (UV सुरक्षा के लिए)

- पेंट्स और कोटिंग्स (चमकीले रंग और मजबूती के लिए)

- स्वयं-सफाई सतहें (खिड़कियों और टाइल्स के लिए)

चुनौतियाँ और नैतिक समस्याएँ

- स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम

- अनपेक्षित स्वास्थ्य प्रभाव: नैनोमैटेरियल्स बहुत छोटे होते हैं, जिससे वे त्वचा, फेफड़ों और अन्य अंगों में प्रवेश कर सकते हैं और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

- कार्बन नैनोट्यूब्स → पशु अध्ययनों में सूजन (inflammation) पैदा करने के लिए चिंताजनक माने जाते हैं।

- पर्यावरणीय प्रभाव

- जैविक संचय: सिल्वर नैनोपार्टिकल्स, जो एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं, मछलियों और जलीय जीवों में एकत्रित हो सकते हैं।

- प्रदूषण: औद्योगिक अपशिष्ट से निकलने वाले नैनोपार्टिकल्स जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं।

- गोपनीयता और सुरक्षा : नैनो-बायोसेंसर्स, जो स्वास्थ्य निगरानी में उपयोग होते हैं, वास्तविक समय में जैविक डेटा को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बढ़ती हैं।

- नियमन और निगरानी : नैनोमैटेरियल्स के लिए सुसंगत वैश्विक नियमों और सुरक्षा दिशानिर्देशों का अभाव।

- आर्थिक और सामाजिक प्रभाव : स्वचालन और उन्नत तकनीक के कारण परंपरागत नौकरियाँ खतरे में पड़ सकती हैं। अत्यधिक लागत के कारण सभी देशों और समुदायों तक नैनो टेक्नोलॉजी की समान पहुंच नहीं हो सकती।

- दोहरे – उपयोग की चिंता : नैनोबॉट्स और अन्य नैनोटेक उपकरणों का विनाशकारी सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- नैनो-संशोधित जीवों की नैतिकता : नैनोटेक्नोलॉजी द्वारा जीवन रूपों के संशोधन को लेकर नैतिक प्रश्न उठते हैं।

- सार्वजनिक धारणा और सामाजिक स्वीकृति : नैनोटेक्नोलॉजी से जुड़े जोखिमों और लाभों को लेकर समाज में भ्रम बना हुआ है।

- स्केलेबिलिटी : नैनोमैटेरियल्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना कठिन है।

- अंतरविषयक सहयोग : नैनोटेक्नोलॉजी को प्रभावी बनाने के लिए भौतिकी, जीवविज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में तालमेल जरूरी है।

- बौद्धिक संपत्ति (IP) : नैनोप्रौद्योगिकी से संबंधित पेटेंट और से संबंधित जटिलताएँ।

सरकारी पहलें

2000s – वर्तमान

- 2001: नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल (NSTI)

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत शुरू की गई।

- लक्ष्य: अनुसंधान ढांचे को विकसित करना और नैनोविज्ञान में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना।

- 2002-2007: दसवीं पंचवर्षीय योजना

- नैनोमैटेरियल्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (NSTM) की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

- 2007: राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन)

- विभाग : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार द्वारा।

- बजट: 1000 करोड़ रुपये पांच वर्षों के लिए आवंटित किए गए।

- उद्देश्य:

- बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना।

- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना।

- नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एप्लिकेशन-ड्रिवन R&D को बढ़ावा देना।

- मुख्य विशेषताएँ:

- विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रयोगशालाओं, और उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता।

- मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) → छात्रवृत्तियाँ, प्रशिक्षण, और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज प्रोग्राम।

- नैनोविज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्रों का विकास।

- तकनीक के व्यावसायीकरण (Technology Commercialization) के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा।

- उपलब्धियाँ:

- भारत को नैनोविज्ञान प्रकाशनों में शीर्ष 5 वैश्विक देशों में स्थान दिलाया।

- प्रति वर्ष 1000+ शोध पत्र प्रकाशित किए गए।

- उन्नत अनुसंधान केंद्रों की स्थापना: Centre for Nano and Soft Matter Sciences (CeNS), बेंगलुरु।

- राष्ट्रीय नैनो निर्माण और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र स्थापित किए गए: IIT बॉम्बे और IISc बैंगलोर में।

- 2012-2017: नैनो मिशन का दूसरा चरण

- अवधि: बारहवीं पंचवर्षीय योजना (Twelfth Five-Year Plan)।

- बजट: ₹650 करोड़।

- उद्देश्य: नैनो मिशन के तहत अनुसंधान और विकास (R&D) को निरंतर समर्थन देना। नैनोविज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करना।

- वर्तमान: राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

- राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गया।

- उपरोक्त मिशन को राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। अब ध्यान नैनो टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों पर केंद्रित है।

- अनुसंधान और अनुप्रयोग : भारत ने इन पहलों की शुरुआत से अब तक 13,350 से अधिक नैनो प्रौद्योगिकी पेटेंट प्राप्त किए हैं .

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की पहलों में शामिल:

- प्रमुख संस्थानों (IISc, IITs) में नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स केंद्रों की स्थापना।

- “इंडियन नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स यूजर्स प्रोग्राम (INUP-i2i)” का कार्यान्वयन: देशभर के शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक नैनोफैब्रिकेशन सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना। इनोवेशन और इंडस्ट्री-कॉलेज सहयोग को बढ़ावा देना।

भारत का नैनोप्रौद्योगिकी में योगदान

अनुसंधान और विकास

- भारत नैनोटेक्नोलॉजी अनुसंधान प्रकाशनों में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है।

हाल के नवाचार और फोकस क्षेत्र

- सी. एन. आर. राव: “भारतीय नैनोटेक्नोलॉजी के जनक” के रूप में प्रसिद्ध। कार्बन और अकार्बनिक नैनोट्यूब्स में अग्रणी योगदान।

- नैनोमेडिसिन: दवाओं के वितरण और कैंसर चिकित्सा में नैनो-गोल्ड का उपयोग।

- कृषि: नैनो-यूरिया का विकास, जो सतत कृषि के लिए सहायक है।

- जल शोधन: बीएचयू (BHU) में विकसित कार्बन नैनोट्यूब फिल्टर जो E. coli और पोलियो वायरस जैसे नैनो-स्तरीय दूषित पदार्थों को हटाते हैं।

- स्वास्थ्य समाधान: DRDE, ग्वालियर द्वारा विकसित त्वरित टाइफाइड डिटेक्शन किट → 1-3 मिनट में परिणाम देती है।

- ऊर्जा उत्पादन: IISc बेंगलुरु ने कार्बन नैनोट्यूब से स्व-संचालित पेसमेकर विकसित किया, जो तरल प्रवाह से विद्युत उत्पन्न करता है।

सहयोग और वैश्विक साझेदारियां

- अन्य देशों के साथ सहयोग: USA, जर्मनी और जापान के साथ उन्नत नैनो टेक्नोलॉजी अनुसंधान के लिए भागीदारी।

- इंडो-यूएस नैनोटेक्नोलॉजी फोरम (Indo-US Nanotechnology Forum) जैसी द्विपक्षीय संधियाँ।

- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी: भारत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनोसाइंस एंड टेक्नोलॉजी (ICONSAT) जैसे मंचों में सक्रिय रूप से भागीदार है।

“मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” पहल::

- स्वदेशी नैनोटेक्नोलॉजी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना।

आगे की दिशा

- सुरक्षा उपाय : नैनोमैटेरियल्स के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों की कठोर परीक्षण प्रक्रियाएँ।

- नैतिक उपयोग: नैनोटेक्नोलॉजी का न्यायसंगत वितरण और नैतिक विकास सुनिश्चित करना।

- नियमन और मानक: नैनोप्रौद्योगिकी के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और अंतरराष्ट्रीय मानकों का विकास करना।

FAQ (Previous year questions)

नैनोमैटेरियल्स वे सामग्री होती हैं जिनकी संरचना नैनोस्केल पर होती है, सामान्यतः 100 नैनोमीटर से कम।

इस स्केल पर, ये बल्क समकक्षों के मुकाबले अद्वितीय गुण प्रदर्शित करती हैं, जिनमें बेहतर यांत्रिक, ऑप्टिकल, विद्युत, और रासायनिक विशेषताएँ शामिल हैं।

नैनोमैटेरियल्स के प्रति आकर्षण मुख्य रूप से नैनोस्केल पर उत्पन्न होने वाली अद्वितीय क्वांटम और सतह घटनाओं से है।

नैनोमैटेरियल्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले दो कार्बन अपररूप:

ग्राफीन (Graphene): संरचना: ग्रैफीन कार्बन परमाणुओं की एकल परत होती है, जो एक द्वि-आयामी शहद के छत्ते की जाली में व्यवस्थित होती है।

गुण: यह अत्यधिक मजबूत(स्टील से 200 गुना मजबूत), हल्का, हीरे से भी मजबूत, और विद्युत और ताप की उत्कृष्ट चालकता प्रदर्शित करता है।

अनुप्रयोग (Applications): ग्राफीन की उच्च विद्युत चालकता इसे तेज़ और अधिक कुशल ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आदर्श बनाती है।

ऊर्जा संग्रहण उपकरण: यह लिथियम-आयन बैटरियों और सुपरकैपेसिटरों को बेहतर बनाता है।

सुदृढ़ सामग्री: यह वाहन, एयरोस्पेस, और निर्माण उद्योगों में प्रयुक्त मिश्रित सामग्री की मजबूती और स्थायित्व को बढ़ाता है।

चिकित्सा: यह लक्षित दवा वितरण और उन्नत इमेजिंग तकनीकों में मदद करता है।

जल शोधन: इसकी उच्च पारगम्यता और चयनात्मकता जल डीसलेनेशन और शोधन में उपयोगी बनाती है।

क्वांटम कंप्यूटिंग: इसका क्वांटम कंप्यूटिंग में क्विबिट्स विकसित करने के लिए उपयोग संभावित है।

कार्बन नैनोट्यूब्स (CNTs): संरचना: कार्बन नैनोट्यूब्स बेलनाकार नैनोसंरचनाएँ होती हैं, जिनका व्यास नैनोमीटर श्रेणी में और लंबाई कई माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ये एकल-दीवार (SWCNTs) या बहु-दीवार (MWCNTs) हो सकते हैं।

गुण: ये हल्के होते हैं, स्टील के वजन का लगभग 1/6, और इनमें यांत्रिक तन्यता शक्ति स्टील से लगभग 400 गुना अधिक होती है। इनमें असाधारण विद्युत चालकता और तापीय चालकता भी होती है। CNTs अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक गुण प्रदर्शित करते हैं जो उनके संरचना पर निर्भर होते हुए धातु या अर्धचालक हो सकते हैं।

अनुप्रयोग: सीएनटी का उपयोग मजबूती और स्थायित्व बढ़ाने के लिए सामग्रियों को मजबूत करने में, ट्रांजिस्टर और सेंसर जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों में, ऊर्जा भंडारण उपकरणों में, तथा औषधि वितरण और इमेजिंग के लिए चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है। CNTs को अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर चालक प्लास्टिक या स्टील जैसे प्लास्टिक बनाए जाते हैं।

नके खोखले, गोलाकार ढांचे के कारण ये गैसों, लिथियम, या दवाओं को स्टोर करने के लिए आदर्श होते हैं।

CNTs को मानव शरीर के घायल हिस्सों में मदद करने के लिए कृत्रिम रक्त वाहिकाओं के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

ये मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहक के रूप में काम कर सकते हैं।

CNTs को विद्युत तारों में उपयोग किया जाता है ताकि ऊर्जा की हानि को कम किया जा सके और इसे सोलर सेल्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो-मिशन)

शुरुआत: वर्ष 2007 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।

नेतृत्व: इस मिशन का संचालन नैनो-मिशन परिषद् (NMC) द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सी. एन. आर. राव ने की।

बजट: इस मिशन के लिए ₹1,000 करोड़ की राशि पांच वर्षों के लिए आवंटित की गई थी।

मुख्य उद्देश्य: नैनोविज्ञान में मौलिक अनुसंधान को प्रोत्साहन – वित्तीय सहायता और संस्थागत समर्थन प्रदान करना।

ततकनीकी अवसंरचना का विकास – उन्नत अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना करना।

मानव संसाधन विकास – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा – अनुसंधान को वाणिज्यिक उपयोगों में बदलने के लिए।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग – वैश्विक संस्थानों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

चरण: : 2 पहला चरण: 2007-2012

दूसरा चरण: 2012-2017

नैनो मिशन 31 मार्च 2017 को पूर्ण हुआ और इसे राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (National Programme on Nano Science and Technology – NPNST) में परिवर्तित कर दिया गया।

उपलब्धियाँ: भारत को नैनोविज्ञान प्रकाशनों में विश्व के शीर्ष पाँच देशों में स्थान दिलाया।

नैनो मिशन परियोजनाओं के तहत प्रतिवर्ष 1000 से अधिक अनुसंधान पत्र प्रकाशित।

Centre for Nano and Soft Matter Sciences (CeNS), बेंगलुरु जैसे उन्नत अनुसंधान केंद्रों की स्थापना।

IIT बॉम्बे और IISc बैंगलोर जैसे संस्थानों में नैनोफैब्रिकेशन और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना।

नैनोकणों का आकार: नैनोकण वे कण होते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर (nm) के बीच होता है।

नैनोकणों के उपयोग: चिकित्सा (Medicine): लक्षित दवा वितरण और कैंसर उपचार में नैनो-कैरियर्स का उपयोग।

इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics): सेमीकंडक्टर्स और उच्च-प्रदर्शन बैटरियों में उपयोग। उदाहरण: क्वांटम डॉट्स (Quantum dots) का LED टीवी और सोलर सेल्स में उपयोग।

पर्यावरण (Environment): नैनो-फ़िल्टर के माध्यम से जल शुद्धिकरण और प्रदूषकों को हटाना।

टेक्सटाइल्स (Textiles): एंटीबैक्टीरियल कोटिंग्स (जैसे: IIT दिल्ली द्वारा विकसित नैनोसेफ़ – Nanosafe) और दाग-प्रतिरोधी वस्त्र।

कृषि (Agriculture): कुशल पोषक तत्व वितरण के लिए नैनो-फर्टिलाइज़र और कीटनाशक। उदाहरण: IFFCO द्वारा विकसित नैनो-यूरिया (Nano-urea)।