विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान नीतिशास्त्र के क्षेत्र में विश्व के महान दार्शनिकों और नैतिक चिंतकों ने नैतिकता, न्याय और सदाचार की गहरी समझ प्रदान की है। सोफ़िस्त, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, इमानुएल काण्ट, जॉन रॉल्स और जी ई मूर जैसे विचारकों के सिद्धांत आज भी नैतिक निर्णयों और मानवीय मूल्यों के निर्माण में मार्गदर्शक हैं।

Previous year Questions

| वर्ष | प्रश्न | अंक |

| 2016 | प्लेटो के मुख्य सदगुणों के नाम लिखिए । | 2M |

| 2016 | जे.एस. मिल के अनुसार ‘उपयोगितावाद’ का क्या अर्थ है ? | 2M |

| 2016 | कांट के अनुसार ‘निरपेक्ष आदेश’ के अर्थ को स्पष्ट कोजिए । | 2M |

| 2016 | कांट के अनुसार नैतिकता की पूर्वमान्यताएँ स्पष्ट कीजिए । | 5M |

| 2016 | सुकरात के अनुसार ‘सदगुण’ को परिभाषित करें। | 2M |

| 2018 | प्लेटो न्याय को कैसे परिभाषित करते हैं ? | 2M |

| 2018 | प्लेटो के न्याय सिद्धान्त में साहस और संयम अन्तर्निहित है ।आधुनिक समाज व प्रशासन में क्या वे आज भी युक्ति संगत हैं ? | 10M |

| 2021 | महापुरुषों और सुधारकों की शिक्षाएँ कभी पुरानी नहीं होतीं। आधुनिक संदर्भ में उनका महत्व बताइए। | 10M |

| 2023 | कांट के अनुसार ‘शुभ-संकल्प’ क्या है ? | 2M |

| 2023 | प्लेटो के अनुसार मुख्य सद्गुण कौन से हैं ? | 2M |

| 2023 | परिणामनिरपेक्षवाद एवम् परिणामसापेक्षवाद की विशेषताएँ बताइए | इन दोनों दृष्टिकोणों में से प्रशासक के लिए अधिक उपयुक्त कौन सा है ? क्यों ? | 10M |

| महत्वपूर्ण दार्शनिक | अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत |

| सुकरातप्लेटोअरस्तूकांटडेविड ह्यूममूर (Moore)जॉन रॉल्स | सुखवादएपिक्यूरियनवादस्टोइकवाद (आत्मसंयमवाद/ वैराग्यवाद)विकासवादी |

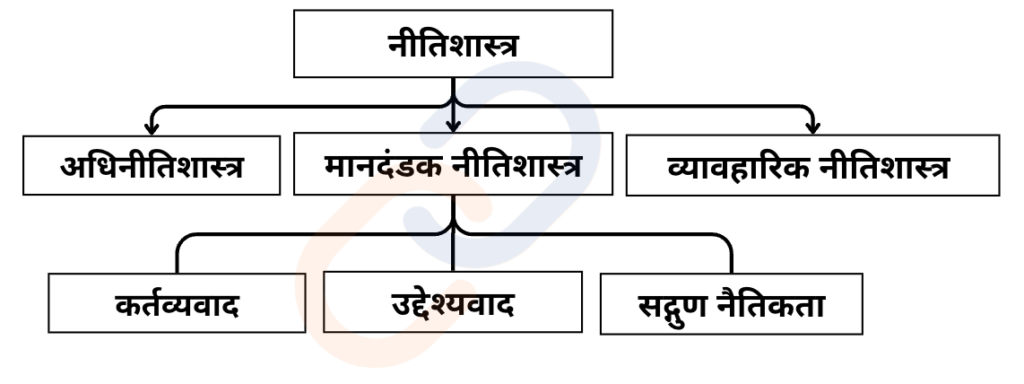

मानदंडक नीतिशास्त्र

सद्गुण नीतिशास्त्र

- यह निम्नलिखित द्वारा समर्थित है –

- सुकरात

- प्लेटो

- अरस्तू

- जैन धर्म

- धर्म (हिन्दू धर्म)

- कृष्ण का चरित्र (गीता)

उद्देश्यवाद / परिणामसापेक्षवाद –

- विभिन्न धाराएं

- नैतिक अहंवाद (ऐन रैंड, चार्वाक, हेडोनिज्म )

- परहितवाद (लोकसंग्रह, ऑगस्टे कॉम्टे)

- उपयोगीतावाद (जेरेमी बेन्थम, जे एस मिल, हेनरी सिडविक, पीटर सिंगर, चाणक्य)

कर्तव्यशास्त्र/परिणामनिरपेक्षवाद

- यह निम्नलिखित द्वारा समर्थित है –

- इम्मैनुएल कांत

- डब्ल्यू डी रॉस

- जॉन रॉल्स

- कर्म योग (गीता)

- पूर्व मीमांसा

- वेदांत

सद्गुण नीतिशास्त्र / सदाचार नीतिशास्त्र

- किसी नैतिक कार्य को करने के लिए किसी भी अन्य कारक की तुलना में कर्ता का एक सदाचारी व्यक्ति होना अधिक महत्वपूर्ण है।

- अरस्तू को सदाचार नैतिकता का पहला व्यवस्थित प्रस्तावक माना जाता है।

- सदाचार चरित्र की उत्कृष्टता है जो व्यक्ति को नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।

- उदाहरण – एक व्यक्ति दूसरों की मदद इसलिए नहीं करता कि उसे अच्छा लगता है या यह उसका कर्तव्य है, बल्कि इसलिए करता है कि उसे दूसरों के प्रति सहानुभूति है।

- नैतिक गुण – दया, परोपकार, करुणा, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और कृतज्ञता

- गैर नैतिक गुण – धैर्य, साहस, धीरज, दृढ़ता आदि

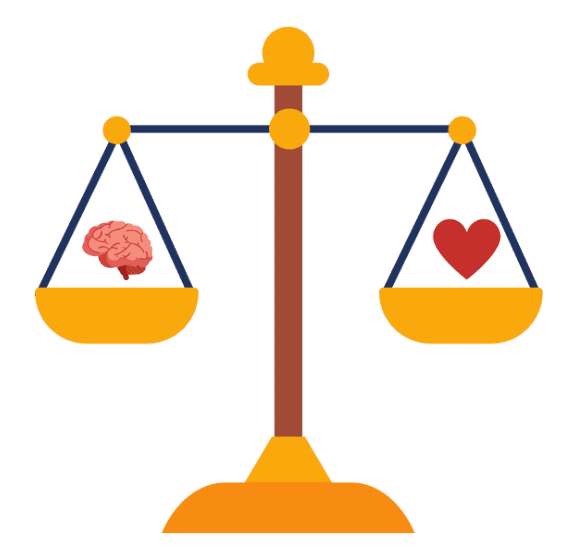

तर्क और जुनून की अवधारणा

- जुनून (भावनाएं, इच्छाएं)

- जुनून में करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, क्षमा, विनय, दया जैसे मूल्य शामिल हैं

- तर्क

- समानता, कानून का शासन, धैर्य, विवेक, अनुशासन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संयम इत्यादि मूल्य शामिल हैं।

- नैतिक निर्णय लेते समय क्या महत्वपूर्ण है – तर्क या जुनून ?

- इस संबंध में विभिन्न दार्शनिकों की अलग-अलग विचारधाराएँ हैं।

- उदाहरण – डेविड ह्यूम कहते हैं कि तर्क जुनून से बंधा होता है।

- उदाहरण – पीपुल्स मैन के नाम से मशहूर आर्मस्ट्रांग पाम (आईएएस मणिपुर कैडर) ने सड़क निर्माण के लिए 50 लाख रुपये जुटाए।

- उदाहरण – सिविल सेवकों को जुनून और तर्क दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।

सोफ़िस्त

- शब्द “सोफिस्ट” ग्रीक शब्द सोफिया और सोफोस से आया है, जिसका अर्थ है “ज्ञान” और “बुद्धिमता”।

- “सोफिस्ट” शब्द का नकारात्मक अर्थ है – (अर्थ – कपटी या भ्रान्तिपूर्ण तर्क करने वाला )

- यह स्कूल नैतिक मूल्यों में व्यक्तिवाद पर विश्वास करता है (इसलिए सार्वभौमिक मूल्यों का विरोध करता था)

- मनुष्य > पदार्थ

- व्यावहारिक सलाह [भौतिक विकास]

- सांसारिक शिक्षा > दार्शनिक ज्ञान

- प्रस्तावक

- प्रोटागोरस- उन्होंने अपने विद्यार्थियों को दोनों दृष्टिकोणों से बहस करने के लिए प्रशिक्षित किया क्योंकि उनका मानना था कि सत्य को तर्क के केवल एक पक्ष तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

- मनुष्य सभी चीजों का मापक है

- विचार की स्वतंत्रता

- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

- गोर्गियास – उनके लेखन ने सहज ज्ञान के विपरीत और अलोकप्रिय राय को मजबूत बनाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया।

- प्रोटागोरस- उन्होंने अपने विद्यार्थियों को दोनों दृष्टिकोणों से बहस करने के लिए प्रशिक्षित किया क्योंकि उनका मानना था कि सत्य को तर्क के केवल एक पक्ष तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

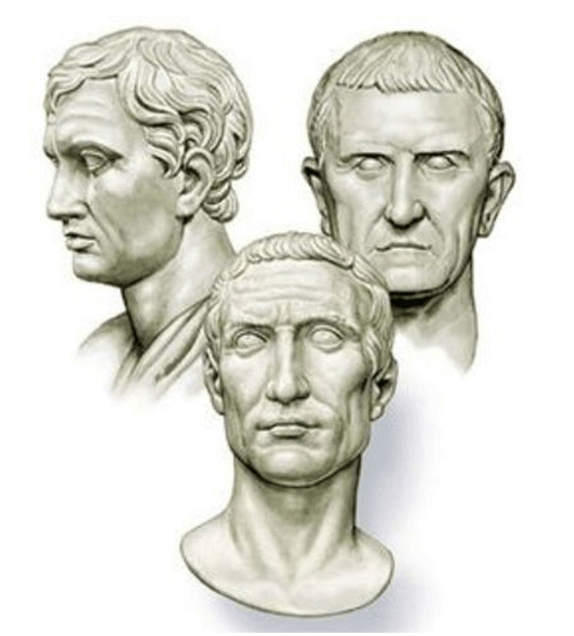

महान प्राचीन यूनानी दार्शनिकों की तिकड़ी

सुकरात, प्लेटो और अरस्तू

- सुकरात का शिष्य – प्लेटो

- प्लेटो का शिष्य – अरस्तू

- अरस्तू का शिष्य – सिकंदर महान

सुकरात

- सुकरात (469-399 ई.पू.) को पश्चिमी दर्शनशास्त्र का जनक माना जाता है।

- सुकरात के अनुसार, सद्गुण आत्मा के नैतिक विकास का सूचक है जो चरित्र की उत्कृष्टता को दर्शाता है। सद्गुण ज्ञान का एक रूप है – सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ।

- बौद्धिक सुख की प्राप्ति सद्गुण से ही संभव है।

- सुकरात के अनुसार, ज्ञान और सद्गुण के बीच एक आवश्यक और अविभाज्य संबंध है। सद्गुण का विकास ज्ञान से ही होता है। ज्ञान सद्गुणी होने की एक आवश्यक और पर्याप्त शर्त है (अरस्तू के विपरीत)

- यहाँ ज्ञान का अर्थ है अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, कर्तव्य और अकर्तव्य में अंतर करने की क्षमता। जिसमें यह गुप्त ज्ञान होता है कि वह कभी गलत काम नहीं कर सकता।

- ‘ज्ञान ही सद्गुण है’ – सुकरात

सुकरात के सिद्धांत – प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग

सिद्धांत – एक ही अच्छाई है ज्ञान और एक ही बुराई है अज्ञानता

- मैं एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता।

- ज्ञान गुणों की एकता है।

प्रशासन में उपयोग –

- शिक्षा के माध्यम से बच्चे को ज्ञान प्रदान करना

- नई शिक्षा नीति 2020 में समग्र शिक्षा

- प्रशासक – अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968, राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971, जीएसटी नियम पुस्तिका जैसी नियम पुस्तिकाओं का ज्ञान

- एक प्रशासन को समाज, जनसांख्यिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में ज्ञान होना चाहिए।

सिद्धांत – जीवन के उद्देश्य को जाने बिना जीने का कोई अर्थ नहीं

- मनुष्य को अपने उद्देश्य को समझना चाहिए। उन्हें समाज और खुद की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए।

प्रशासन में उपयोग –

- एक प्रशासक के पास समाज कल्याण और परिवर्तन का एजेंट बनने जैसे उच्च लक्ष्य/उद्देश्य होने चाहिए।

- उदाहरण – पूर्व IAS जितेंद्र कुमार सोनी के चरण पादुका अभियान ने 1.5 लाख बच्चों की मदद की।

सिद्धांत – सुकरात सहज वैराग्य की वकालत करते हैं।

- निकम्मे लोग केवल खाने-पीने के लिये ही जीते हैं; योग्य लोग केवल जीने के लिए खाते-पीते हैं – सुकरात

- कड़ी मेहनत करके उचित मात्रा में धन कमाना, पौष्टिक भोजन करना, आकर्षक कपड़े पहनना आवश्यक है। हालाँकि, मनुष्य को कभी भी इनके द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए और अपना ध्यान कल्याण, मोक्ष, निर्वाण जैसे उच्च लक्ष्यों पर केंद्रित करना चाहिए।

प्रशासन में उपयोग –

- एक प्रशासन को कार, घर, नौकर जैसी सरकारी मशीनरी का उपयोग लेते हुए वास्तविक उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें स्वांत: सुखाय से ऊपर बहुजन हिताय के सिद्धांत को रखना होगा।

- सभी सुविधाएं (जैसे कार, घर आदि) केवल समाज के कल्याण तक पहुंचने का साधन मात्र होनी चाहिए।

सिद्धांत – प्लेटो ने अपनी पुस्तक ‘Apology’ में बताया है कि सुकरात ज्ञान और सद्गुण की बजाय धन और वैभव का पीछा करने वाले लोगों की निंदा करते हैं।

- व्यक्ति को धन और वैभव के जीवन की बजाय सदाचारी जीवन अपनाना चाहिए।

प्रशासन में उपयोग –

- उदाहरण – प्रभाकर रेड्डी, आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी ने अपने बच्चों को स्थानीय सरकारी स्कूल में भेजा → धन और वैभव के बजाय एक सदाचारपूर्ण जीवन।

सिद्धांत – सुकरात कहते हैं – प्रतिज्ञा तोड़ना अन्याय है।

प्रशासन में उपयोग –

- एक सिविल सेवक को संवैधानिक शपथ (भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ) का पालन करना चाहिए।

- आधुनिक समाज में – एक सरकार को अन्य देशों, राज्यों और उद्योगपतियों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) को विधिवत पूरा करना चाहिए।

- एक व्यक्ति को अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए – अनुच्छेद 51(ए)

सिद्धांत – नागरिकता की अवधारणा मे व्यक्ति की स्वतंत्र तर्क, वाद-विवाद और निर्णय लेने की की शक्तियां महत्तवपूर्ण है।

प्रशासन में उपयोग –

- अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार।

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 – एक व्यक्ति स्वयं मामले का प्रतिनिधित्व कर सकता है (वकील की कोई आवश्यकता नहीं)।

- एक सिविल सेवक को नागरिकों के साथ दया के पात्र के रूप में नहीं, बल्कि अधिकारों के धारक के रूप में व्यवहार करना चाहिए।

सुकरात की आलोचना

- सद्गुण में ज्ञान और आदत दोनों निहित हैं। अनुशासन के बिना, एक ज्ञानी व्यक्ति भी गलतियाँ करता है।

- अरस्तू का कहना है कि, सुकरात इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि मानवीय भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन है। एक व्यक्ति सही ढंग से तर्क कर सकता है और सही नैतिक मार्ग की खोज कर सकता है। हालाँकि, वह अपनी भावनाओं से अभिभूत हो कर अनैतिक रास्ता अपना सकता है।

- उदाहरण – पाठ्यक्रम में नैतिकता लागू करने के बावजूद भ्रष्ट सिविल सेवक, कई उपदेशक/कथावाचक/मौलाना/पादरी का गलत कार्यों के लिए जेल जाना।

- उदाहरण – IPC की धाराओं की जानकारी के बावजूद पुलिस द्वारा अवैध मुठभेड़।

प्लेटो

प्लेटो के अनुसार, आत्मा के 3 भाग हैं –

- तर्कसंगत – सोच, तर्क

- भावनात्मक – भावनाएँ, अहसास, सम्मान

- अभिलाषी (क्षुधाजनित) – शारीरिक इच्छाएँ

चार मूल्य – प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग

विवेक – तर्कशीलता या विवेक का गुण।

प्रशासन में उपयोग –

- फ़ेक न्यूज़, गलतफहमियों, प्रोपेगेंडा, अंधविश्वास, हठधर्मिता आदि से लड़ने के लिए।

- लोगों को व्यवहार परिवर्तन के लिए मनाने के लिए एक प्रशासक को तर्कसंगत या विवेकपूर्ण होना चाहिए।

- उदाहरण – लोगों को शौचालय (SBM) का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, स्वास्थ्य सुधार के आंकड़े प्रस्तुत करना।

साहस – भावना का गुण

प्रशासन में उपयोग –

- बुराइयों से लड़ना।

- एक प्रशासक को भू-माफिया, रेत माफिया, अपराधियों आदि से लड़ने का साहस दिखाना चाहिए।

- उदाहरण– मृदुल कछावा सर (IPS) – करौली एसपी के रूप में ऑपरेशन क्लीन स्वीप

संयम – जैविक भूख पर नियंत्रण का गुण

प्रशासन में उपयोग –

- स्वस्थ भोजन (बढ़ती गैर संचारी बीमारियाँ), महिलाओं का सम्मान, क्षमा, संयम आदि।

- अनुच्छेद 47 – नशीले पेय का निषेध

- उदाहरण – गांधीजी की भूख हड़ताल

- प्रशासक – सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि से बचना

- प्रशासन और सेना में बढ़ रहे हनीट्रैप के मामले

न्याय –

- आत्मा के 3 भाग – अभिलाषी, भावनात्मक और तर्कसंगत के सामंजस्य का गुण।

- तीनों गुणों (विवेक, साहस और संयम) के बीच संतुलन बनाए रखना ही न्याय कहलाता है।

- न्याय सर्वोच्च गुण है।

एक समाज तभी न्यायसंगत है जब –

- विवेकशील व्यक्ति प्रशासक होता है (Guardians)

- साहसी व्यक्ति सेना और सुरक्षा बलों में भर्ती होता है।

- संयमी व्यक्ति व्यवसाय तथा कृषि आदि अन्य उत्पादन कार्य करते हैं।

- और ये वर्ग एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते।

प्रशासन में उपयोग –

- बेहतर प्रशासन के लिए –

- UPSC और RPSC जैसी परीक्षाएं (प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार)।

- विधायकों को कानून, नियम और विनियम की जानकारी होनी चाहिए।

- उदाहरण – पूर्व IFS अधिकारी श्री एस जयशंकर को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया।

- बेहतर सुरक्षा के लिए –

- सेना, NDS, BSF आदि में कठोर चयन और प्रशिक्षण

- अग्निवीर योजना

- व्यवसायी और उत्पादन के लिए –

- कॉर्पोरेट नैतिकता – लालच के ख़िलाफ़

प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक – यूटोपियन राज्य – दार्शनिक राजा

शासन व्यवस्था किसी दार्शनिक के नियंत्रण में होनी चाहिए अथवा शासक को दार्शनिक बनना चाहिए।

प्रशासन में उपयोग –

- उदाहरण – मार्कस ऑरेलियस (रोम के सम्राट एक दार्शनिक थे)।

- कृष्ण, द्वारिका के राजा ने गीता दी

- अशोक ने ‘अशोक का धम्म’ दिया

- अकबर का ‘दीन-ए-इलाही’

- राणा कुंभा ने दर्शनशास्त्र पर कई पुस्तकें लिखीं (वेदान्त सार, सुदर्शन चक्र)

- श्री अटल बिहारी वाजपेयी (एक कवि) [वाशिंगटन पोस्ट ने उन्हें दार्शनिक राजा कहा]।

अपनी पुस्तक रिपब्लिक में – केवल एक आदर्श राज्य के नागरिक ही नैतिक हो सकते हैं।

प्रशासन में उपयोग –

- किसी देश में लोकतंत्र, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे मूल्य सुनिश्चित करते हैं की वहाँ के नागरिक नैतिक हैं।

शुभ (अच्छाई) की अवधारणा –

- प्लेटो के अनुसार, एक अच्छा जीवन सदाचारी जीवन ही है जो काफी हद तक बौद्धिक अध्ययन और तर्कसंगत कार्रवाई के साथ-साथ कुछ शुद्ध सौंदर्य सुखों [जैसे संगीत, सूर्यास्त इत्यादि] से बना है।

- अतः प्लेटो इन्द्रियों के सुख की अपेक्षा बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सुख को अधिक अच्छा मानता है।

- शुभ (अच्छाई) = तर्क का प्रयोग + सत्य का धारण + आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास + कुछ शुद्ध सौंदर्य सुख

- प्लेटो ने अच्छाई और ईश्वर के विचार को समान माना।

अच्छे कर्म करने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित गुण विकसित करने चाहिए

- तर्क करने की क्षमता (किताबें पढ़ें, अच्छे गुरु रखें, अच्छे साक्षात्कार और वीडियो देखें)

- आध्यात्मिक विकास – संयम, त्याग, संतुष्टि जैसे मूल्य

- शुद्ध सौंदर्यात्मक आनंद – स्वादिष्ट भोजन, पर्यटन, रोमांटिक संबंध, अच्छा संगीत आदि।

- प्रशासन – अच्छे कपड़े (पेशेवर), अच्छे हाव-भाव, आदि।

- सदाचार/सद्गुण सिखाया जा सकता है और मनुष्य नैतिकता वैसे ही सीख सकते हैं जैसे वे किसी अन्य विषय को सीख सकते हैं।

- नैतिकता कोई जन्मजात गुण या प्रकृति का आकस्मिक उपहार नहीं है। नैतिक प्राणी पैदा नहीं होते बल्कि शिक्षा के माध्यम से बनते हैं।

प्रशासन में उपयोग –

- UPSC और RPSC में नैतिक पाठ्यक्रम का परिचय

- मूल्य प्रेरण कार्यक्रम (मिशन कर्मयोगी)

- नोलन समिति

- 2nd प्रशासनिक सुधार समिति

- आचार संहिता (होता समिति)

शिक्षा में संस्कृति और खेलकूद दोनों शामिल होने चाहिए

प्रशासन में उपयोग –

- नई शिक्षा नीति 2020 – संज्ञानात्मक विकास + शारीरिक विकास + व्यावसायिक शिक्षा

- उदाहरण – वनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा [शारीरिक, सौंदर्य, व्यावहारिक, नैतिक और बौद्धिक]

प्लेटो की आलोचना

- सद्गुण चार से अधिक हैं।

- यूटोपियन राज्य काल्पनिक है और पूर्ण न्यायपूर्ण समाज संभव नहीं है।

- वंशानुगत सैन्य कुलीनतंत्र की वकालत करते हैं और लोकतंत्र का विरोध करते हैं।

- आबादी का एक बड़ा हिस्सा – किसान, कारीगर और व्यापारी – स्थायी रूप से राजनीतिक सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा।

- एक प्रबुद्ध दार्शनिक को समाज पर शासन करना चाहिए, लेकिन इस बात पर कोई एकमत या सर्वसम्मति नहीं है कि कौन सी विचारधारा सबसे अधिक प्रबुद्ध है।

- हमारे संविधान निर्माताओं ने भी सांसदों/विधायकों/मंत्रियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखना उचित नहीं समझा।

- प्लेटो की अवधारणा शक्ति और विशेषाधिकार की असमानताओं को अस्तित्व में रहने की अनुमति देती है।

- प्लेटो सेंसरशिप की वकालत करता है जो स्वतंत्रता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

- आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता

- 1975 में, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी।

- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 सरकार को फिल्मों को जनता के सामने रिलीज करने से पहले सेंसर करने की शक्ति देता है।

अरस्तू

अरस्तू के सिद्धांत – प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग

सिद्धांत – खुशी और सद्गुण एक साथ चलते हैं

- सर्वोच्च और अंतिम अच्छाई खुशी है (समम बोनम)

- यह ख़ुशी बौद्धिक आनंद और दार्शनिक चिंतन से आनी चाहिए।

- हालाँकि, अरस्तू एक व्यावहारिक व्यक्ति थे और इसलिए दोस्ती, पारिवारिक रिश्ते और आराम जैसे खुशी के सामान्य स्रोत भी स्वीकार्य हैं (अच्छा भोजन, आरामदायक घर)।

आधुनिक समाज में उपयोग –

- क्षणिक सुख जैसे नशीली दवाओं का दुरुपयोग, अश्लील साहित्य, पोर्नोग्राफी, हिंसक खेल, सोशल मीडिया सामग्री का विवेकहीन उपभोग और बुरी संगति को ध्यान, आध्यात्मिक प्रवचन, शारीरिक व्यायाम, अच्छे साहित्य और दोस्तों की अच्छी संगति से मिलने वाली खुशी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

प्रशासन में उपयोग –

- सेवा प्रदान करने, कर्तव्य पूरा करने या यहां तक कि कर्तव्य से परे (बियॉन्ड द कॉल टू ड्यूटी) जाकर कार्य करने से प्रसन्नता प्राप्त करना।

- नासिक के 40 अधिकारी अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर स्वेच्छा से 56 कोविड अनाथों की जिम्मेदारी ले रहे हैं।

सिद्धांत– अरस्तू, सुकरात के इस विचार को अस्वीकार करता है कि ज्ञान सर्वोच्च गुण है। ज्ञान के साथ-साथ आत्म-नियंत्रण का निरंतर अभ्यास आवश्यक है।

- एक व्यावहारिक विचारक होने के नाते, अरस्तू मानते हैं कि अगर परिस्थितियाँ खिलाफ हों ,एक नेक आदमी भी खुश नहीं रह सकता।

प्रशासन में उपयोग –

- सेवा भाव के साथ-साथ एक सिविल सेवक को सच्चे अर्थों में न्याय देने के लिए स्वस्थ और तंदरुस्त होना चाहिए। खराब स्वास्थ्य वाला अधिकारी समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएगा।

- उदाहरण – IPC धाराओं, PCA 1988 और नैतिक मूल्यों का ज्ञान होने के बावजूद, कई सिविल सेवक भ्रष्ट आचरण में शामिल हैं [पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा]

न्याय का सिद्धांत – न्याय राज्य का गुण है, व्यक्ति का नहीं।

दो प्रकार –

- वितरणात्मक – जो अधिक मेधावी होंगे उन्हें अधिक पारितोषिक मिलेगा।

- ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक

- लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार

- योग्यता आधारित पदोन्नति

- सुधारात्मक – ग़लत काम के लिए सज़ा देना

- पेपर लीक के आरोप में आजीवन कारावास

- 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर यौन उत्पीड़न – न्यूनतम 20 वर्ष की जेल

गुणों के सिद्धांत – गुणों के दो प्रकार है

- बौद्धिक गुण – तर्क करने की क्षमता (तर्कसंगतता/चेतना) से प्राप्त होते हैं। यह शिक्षकों से प्राप्त एक प्रकार का ज्ञान है।

- नैतिक गुण – भावनाओं और जुनून से व्युत्पन्न।

- नोट – बौद्धिक गुणों का स्थान नैतिक गुणों से ऊँचा है।

बौद्धिक और नैतिक गुण मिलकर खुशी का निर्माण करते हैं। अरस्तू आदर्श वैराग्य को अस्वीकार करता है। वैराग्य मनुष्य के हृदय से क्षुधा और वासनाओं को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहता है।

गोल्डन मीन (स्वर्णिम मध्य) का सिद्धांत – सदाचार दो चरम चीजों के बीच का मध्यवर्ती बिंदु है। यह संयम में निहित है। प्रत्येक सद्गुण दो अवगुणों के बीच की स्थिति है।

उदाहरण –

- कायरता और मूर्खता के बीच साहस

- अशिष्टता और चापलूसी के बीच विनम्रता

- लालच और आलस के बीच महत्वाकांक्षा

नोट – मध्यवर्ती बिंदु परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न होता है।

- चापलूसी और राजनेताओं के प्रति शत्रुता/घृणा के बीच राजनीतिक तटस्थता

- उदाहरण – मैं राजनेताओं से नफरत नहीं करता। मुझे ख़राब राजनीति से नफ़रत है : T.N. Seshan

- उदासीनता और नर्वस ब्रेकडाउन के बीच सहानुभूति

- उदाहरण – निर्भया केस को सुलझाने के दौरान आईपीएस छाया शर्मा को कई बार भावनात्मक रूप से टूटना पड़ा।

राज्य पर विचार –

- अरस्तू राज्य द्वारा सरकारी तंत्र और नागरिकों दोनों को उचित महत्व देने के बारे में अधिक संतुलित दृष्टिकोण रखता है।

- एक राज्य में संपूर्ण और भाग दोनों वास्तविक होते हैं – संपूर्ण का अपना जीवन, अधिकार और लक्ष्य हैं, इसी प्रकार, प्रत्येक भाग का अपना जीवन, अधिकार और लक्ष्य हैं।

- प्लेटो शुद्ध सामूहिकतावादी था। (व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है)

- सामाजिक अनुबंध सिद्धांत शुद्ध व्यक्तिवादी है ।

- सुकरात ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की की शक्तियों की वकालत की

प्रशासन में उपयोग –

- एक ओर, एक प्रशासक को राज्य (विधायिका और न्यायपालिका) के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और दूसरी ओर नीतियों को सही तरीके से लागू करके अपने नागरिकों की बेहतरी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

- उदाहरण – ट्रैफिक पुलिस चालान का लक्ष्य पूरा कर रही है, उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए और ऐसा करने में किसी भी नागरिक को परेशान न किया जाए।

इच्छा की स्वतंत्रता –

- मनुष्य अच्छे और बुरे के बीच चयन कर सकता है।

- उन्होंने इच्छा की स्वतंत्रता को अस्वीकार करने के लिए सुकरात की आलोचना की। सद्गुण के रूप में ज्ञान के सुकराती सिद्धांत का अर्थ है कि जो लोग जानते हैं कि क्या सही है वे अनिवार्य रूप से इसका पालन करेंगे।

प्रशासन में उपयोग –

- इसलिए एक प्रशासक को निम्नलिखित का सम्मान करना चाहिए –

- अनुच्छेद 19 – स्वतंत्रता का अधिकार

- अनुच्छेद 25-28 – धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।

- यह भी सुनिश्चित करना चाहिए है कि दूसरे के अधिकार का उल्लंघन न हो।

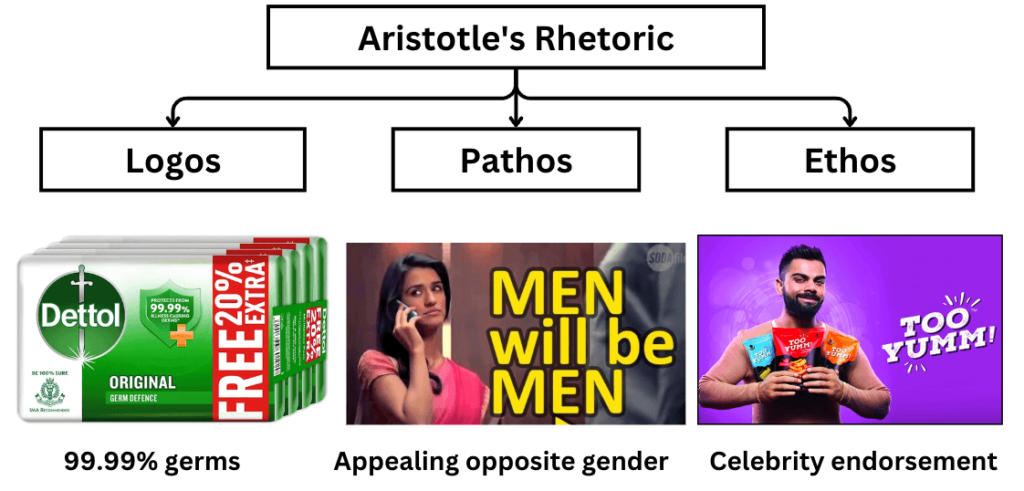

अरस्तू के रैटोरिक में – लॉगोस, पैथोस और एथोस शब्दों को परिभाषित किया गया है, जो संवाद के तीन तरीके हैं

- लॉगोस

- पैथोस

- एथोस

प्रशासन में उपयोग –

एक प्रशासक के लिए अनुनय/प्रबोधन के दौरान इसका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है।

- लॉगोस – कारण/तर्क की अपील करें (WHO के शोध के अनुसार स्वच्छता पर खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर का रिटर्न 5.50 अमेरिकी डॉलर है)।

- पैथोस – भावनाओं की अपील करें (आपणो राजस्थान , स्वच्छ भारत मिशन के लिए उजालो भीलवाड़ा अभियान)।

- एथोस – विश्वसनीयता और सत्ता का प्रयोग (युवाओं को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी को आमंत्रित करना)।

अरस्तू की आलोचना

- लोकतांत्रिक विचारकों ने राजनीति पर उनके कुलीन दृष्टिकोण के लिए उनकी आलोचना की।

- अरस्तू गुलामी स्वीकार करता है, वह यह मान लेता है कि पति पत्नियों से और पिता बच्चों से श्रेष्ठ हैं।

- उनके विचार सामान्य एवं औसत हैं, जबकि विचारकों को दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहिए।

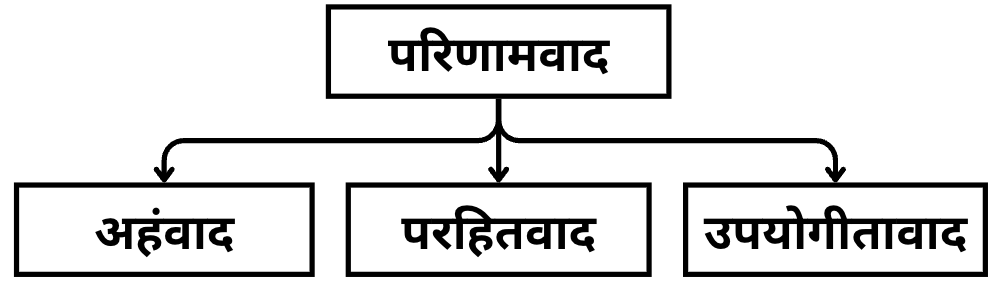

परिणामवाद

- अहंवाद (Ethical Egoism) – कोई कार्य नैतिक रूप से तभी सही है जब उस कार्य के परिणाम केवल कार्य करने वाले एजेंट के लिए प्रतिकूल से अधिक अनुकूल हों।

- प्रस्तावक –

- आयन रैंड

- चार्वाक

- सुखवाद

- प्रस्तावक –

- परहितवाद (Ethical Altruism) – कोई कार्य नैतिक रूप से तभी सही है जब उस कार्य के परिणाम एजेंट को छोड़कर सभी के लिए प्रतिकूल से अधिक अनुकूल हों।

- प्रस्तावक –

- लोकसंग्रह (गीता)

- अगस्टे कॉम्टे

- प्रस्तावक –

- उपयोगीतावाद (Utilitarianism) – कोई कार्य नैतिक रूप से तभी सही है जब उस कार्य के परिणाम ‘हर किसी’ के लिए प्रतिकूल से अधिक अनुकूल हों।

- प्रस्तावक –

- जेरेमी बेंथम

- जे एस मिल

- हेनरी सिडविक

- पीटर सिंगर

- चाणक्य

- प्रस्तावक –

सुखवाद/भोगवाद

वे सिद्धांत जो ख़ुशी या सुख को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं।

मनोवैज्ञानिक सुखवाद –

- मनुष्य हमेशा आनंद की तलाश में रहते हैं।

- ख़ुशी हमेशा वह होती है जो कार्रवाई के लिए प्रेरणा का काम करती है।

- सुख और दुःख ही कार्य करने के एकमात्र संभावित उद्देश्य हैं।

- मनोवैज्ञानिक सुखवाद केवल तथ्य का एक बयान है।

- प्रेरक सुखवाद के रूप में भी जाना जाता है।

नैतिक सुखवाद –

- यह सिद्धांत सुझाव देता है कि मनुष्य को हमेशा आनंद की तलाश करनी चाहिए।

- इसे मानदंडक सुखवाद भी कहा जाता है।

अपरिष्कृत सुखवाद –

- गुणवत्ता की दृष्टि से आनंद में कोई अंतर नहीं। यह श्रेष्ठ या निम्न नहीं हो सकता।

- केवल मात्रात्मक अंतर है।

परिष्कृत सुखवाद –

- सुख में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का अंतर होता है।

- इसलिए आनंद श्रेष्ठ या निम्न हो सकता है।

उपयोगितावाद

सिद्धांत – प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग

मात्रात्मक उपयोगितावाद –

- संस्थापक – जेरेमी बेंथम

- पुस्तक – नैतिकता और विधान के सिद्धांतों का परिचय (Introduction to The Principles of Morals and Legislation)

- अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख

- आनंद के 7 पहलू –

- तीव्रता

- अवधि

- निश्चितता

- निकटता

- उर्वरता – अन्य सुखों की ओर ले जाने की संभावना

- शुद्धता (दर्द से मुक्ति)

- इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या

- कई बार अनैतिक कार्यों की ओर ले जाता है।

- उदाहरण – एक शराबी व्यक्ति का तीन नोबेल पुरस्कार विजेताओं में अंग प्रतिरोपण, उस व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन है

प्रशासन में उपयोग –

- कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक और अधिकतम लोगों तक पहुंचाना

- उदाहरण –

- 80 करोड़ लोगों को पीडीएस राशन

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए

- उज्ज्वला के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी

गुणात्मक उपयोगितावाद –

- प्रस्तावक – जे एस मिल

- बौद्धिक सुख ऐंद्रिक सुख से बेहतर (उच्चतर) हैं।

- उच्च सुखों में मानसिक, सौंदर्यात्मक और नैतिक सुख शामिल हैं।

- वैसा ही करना जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए, और अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम करना उपयोगितावादी नैतिकता की आदर्श पूर्णता है।

- कुछ खुशियाँ बाकी खुशियों से बड़ी होती हैं

प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उपयोग

- लोगों का सशक्तिकरण –

- स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 में नैतिक तर्क, पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सभी बुनियादी मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के लिए भी प्रावधान हैं। जैसे सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, त्याग, सहिष्णुता, विविधता, बहुलवाद, धार्मिक आचरण, लैंगिक संवेदनशीलता, बड़ों का सम्मान, सभी लोगों का सम्मान इत्यादि।

चूंकि मनुष्य सामाजिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और शिक्षा और संस्कृति से प्रबुद्ध हैं, वे स्वभाव से अहंकारी (पूर्णतः स्वार्थी) नहीं हैं इसलिए व्यक्तिगत खुशी और समाज की सामान्य खुशी के बारे में चिंतित हैं।

प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उपयोग

- गुरुद्वारे में मुफ्त भोजन, रक्तदान शिविर, सोशल मीडिया के माध्यम से क्राउडफंडिंग, नेकी की दीवार जैसे कार्य इस दृष्टिकोण के उदाहरण हैं।

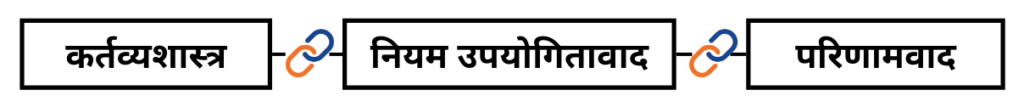

एक्ट उपयोगितावाद vs नियम उपयोगितावाद

एक्ट उपयोगितावाद

- एक्ट उपयोगितावाद व्यक्तिगत कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है और उनकी अपेक्षित उपयोगिता या लाभ के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है।

- यह प्रत्येक कार्य का खुशी या आनंद पर उसके प्रभाव के संदर्भ में अलग-अलग मूल्यांकन करता है।

- एक्ट उपयोगितावाद का अर्थ है कि किसी कार्य को नैतिक रूप से सही माना जा सकता है, भले ही वह न्याय या व्यक्तिगत अधिकारों की पारंपरिक धारणाओं का उल्लंघन करता हो।

नियम उपयोगितावाद

- नियम उपयोगितावाद केवल व्यक्तिगत कार्यों के बजाय कार्यों के बड़े समूहों पर विचार करता है।

- यह देखता है कि कैसे कुछ नियम या मानदंड समाज के लिए उपयोगिता को अधिकतम कर सकते हैं जब सभी द्वारा उनका पालन किया जाता है।

- यह दृष्टिकोण न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों पर विचार करता है, क्योंकि यह उन नियमों को बढ़ावा देता है जो लंबे समय में सभी को लाभान्वित करते हैं बिना कुछ विशेष समूहों को दूसरों की तुलना में अधिक नुकसान पहुँचाए।

- इसलिए, नियम उपयोगितावाद परिणामवाद और कर्तव्यवाद के बीच एक कड़ी है।

एपिक्यूरियनवाद (आनंदवाद)

- एपिकुरस द्वारा प्रस्तावित

- देशी भाषा में – सद्गुण नीतिशास्त्र और परिणामवाद (टेलीलॉजी) के बीच की बात।

सिद्धांत – प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग

- एपिक्यूरियनवाद एक नैतिक सिद्धांत है जो मानता है कि आनंद सर्वोच्च गुण है लेकिन एक व्यक्ति को स्थायी खुशी के लिए शारीरिक (कामुक) सुख के बजाय मानसिक और बौद्धिक सुख की तलाश करनी चाहिए।

- सद्गुण का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है; यह पुण्य कार्यों के साथ मिलने वाले आनंद से मूल्य प्राप्त करता है।

- वे नैतिक सुखवाद के समर्थक थे अर्थात् –

- मानसिक सुख शारीरिक से अधिक होता है

- खुशी शांतचित्तता, मन की शांति, भय और दर्द की अनुपस्थिति से होनी चाहिए

- आनंद को अधिकतम करने के लिए साहित्य, कला और दर्शन पढ़ें

- प्रसन्नता का मार्ग संयम, सादगी और प्रफुल्लता से होकर गुजरता है

- मनुष्यों को क्षणिक सुखों से बचना चाहिए जो अक्सर बाद में अधिक कष्ट का कारण बन सकते हैं

प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उपयोग –

- क्षणिक सुख – नशीली दवाओं का दुरुपयोग, अश्लील साहित्य, कामुक साहित्य, हिंसक खेल, सोशल मीडिया सामग्री का विवेकहीन उपयोग और बुरी संगति के स्थान पर ध्यान, आध्यात्मिक प्रवचन, शारीरिक व्यायाम, अच्छे साहित्य और मित्रों की अच्छी संगति से प्राप्त होने वाली खुशी को अपनाना चाहिए

- एक प्रशासक को अधिकतम आनंद निम्नलिखित प्रकार लेना चाहिए –

- समय पर लक्ष्य पूरा करना

- नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव तरीके (नवाचार)

- समाज के सबसे निचले तबके की मदद करना (गांधीवादी जंतर)

- संगठन आदि में अच्छे नेतृत्व गुण दिखाने चाहिए।

- उन्होंने धार्मिक संशयवाद का भी प्रस्ताव रखा और अंधविश्वास और दैवीय हस्तक्षेप के खिलाफ बात की। क्योंकि धार्मिक सिद्धांतों ने देवताओं, मृत्यु, प्रतिकार और नरक के भय का प्रस्ताव रखा जो खुशी के खिलाफ हैं।

- एपिक्यूरियनवाद देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है लेकिन प्रस्ताव रखता है कि ईश्वर मानवीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते।

प्रशासन में उपयोग –

- IPC धारा 302 – जादू टोना जैसी अंधविश्वासी प्रथाओं के खिलाफ।

- महाराष्ट्र अंधविश्वास और काला जादू विरोधी अधिनियम 2013

- एपिकुरस ने अपना दर्शन डेमोक्रिटस से उधार लिया है। किसी भी अन्य तत्व की तरह, आत्मा भी परमाणुओं से बनी है। एक बार जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो परमाणु बिखर जाते हैं और कोई भविष्य का जीवन नहीं होता है। इसलिए स्वर्ग या नरक का डर नहीं रहता है।

प्रशासन में उपयोग –

- इसी तरह, एक प्रशासक को सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को लेकर डर नहीं होना चाहिए और उसे अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

स्टोइकवाद (आत्मसंयमवाद)

- संस्थापक – ज़ेनो (हेलेनिस्टिक दर्शन का स्कूल)

- अन्य प्रसिद्ध स्टोइक – मार्कस ऑरेलियस

- स्टोइक्स सद्गुण को कारण या तर्क के अनुसार जीवन के रूप में परिभाषित करते हैं। नैतिकता तर्कसंगत कार्रवाई में निहित है।

- हालाँकि अरस्तू ने तर्क को मानव आचरण का मार्गदर्शक माना और उन्होंने जुनून और भूख को मानव स्वभाव में अंतर्निहित माना

- इसके विपरीत, स्टोइक अत्यंत कठोर वैराग्य की सलाह देते हैं

- सद्गुण का अभ्यास खुशी के साधन के रूप में नहीं बल्कि एक कर्तव्य के रूप में किया जाना चाहिए।

सिद्धांत – प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग

- आवश्यकता द्वारा शासित दुनिया में इच्छा की स्वतंत्रता मौजूद नहीं हो सकती। मनुष्य कल्पना करते हैं कि वे आम तौर पर स्वेच्छा से कार्य करते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका बोलने का तरीका है और इसका मतलब जरूरत का अभाव नहीं है।

प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग

- फैसले में न्यायाधीश का पूर्व-निहित स्वार्थ [पैसा, जाति, संबंध आदि]

- एक प्रशासक कानूनों, नियमों और विनियमों से बंधा होता है और इसलिए वह रचनात्मक (लीक से हटकर) कार्य नहीं कर सकता है।

- विश्व एक है और उस पर एक ईश्वर का शासन है (विश्वव्यापीवाद)

आधुनिक समाज में उनका उपयोग –

- धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा (राम-रहीम, गंगा-जमुना तहजीब)

- कर्तव्यपरायणता – पुरुषों को अपने इच्छा या सनक का नहीं बल्कि अपने विवेक का पालन करना चाहिए।

प्रशासन में उपयोग –

- एक प्रशासक को पहले देश के कानून, आचार संहिता, वरिष्ठ के निर्देशों का पालन करना चाहिए। स्वविवेक के मामले में उसे कल्याणकारी रवैया रखना चाहिए।

कर्तव्यशास्त्र (Deontology)

प्रस्तावक –

- इमैनुअल कांट – अपने कर्तव्य का पालन करें

- डब्ल्यू डी रॉस – प्रथम दृष्टया कर्तव्यों की अवधारणा

- जॉन रॉल्स – प्रक्रिया में निष्पक्षता

- कर्म योग (गीता) – निष्पक्ष रूप से अपना कर्तव्य निभाना

- पूर्व मीमांसा – एक ऐसा कार्य जो वेदों के सिद्धांतों का पालन करता है, नैतिक कार्य कहलाएगा

सिद्धांत – प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग

- डीओन = कर्तव्य , लोगोस = कारण

- कर्तव्यशास्त्र एक नैतिक दर्शन है जो परिणाम या कर्ता के चरित्र के बजाय कार्य के आधार पर ही अच्छा या बुरा तय करता है।

- यदि कार्य कुछ निश्चित नियमों या सिद्धांतों का पालन करता है, तो यह नैतिक है।

प्रशासन में उपयोग –

- एक प्रशासक को भावनात्मक झुकाव या निहित लाभ की परवाह किए बिना नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

- उदाहरण – मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए टी एन शेषन सर ने 1991 के लोकसभा चुनाव में 1488 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि वे अपने खर्चों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहे।

इमानुएल काण्ट(कर्तव्यशास्त्र के जनक)

- कोई कार्य तभी नैतिक होता है जब वह कर्तव्य के रूप में कुछ नियमों या सिद्धांतों का पालन करता है।

- उन्होंने अपनी पुस्तक – ग्राउंडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक ऑफ मोरल्स में छः प्रकार के अस्वीकार्य दोष बताए हैं –

- धोखा

- चोरी

- आत्महत्या

- वादा खिलाफ़ी

- आलस्य

- स्वार्थ

सिद्धांत – प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग

सिद्धांत – कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धान्त

- कांट के अनुसार एकमात्र चीज जो अपने आप में अच्छी है वह है “शुभ-संकल्प” अर्थात यदि किसी कार्य को करने का इरादा अच्छा है तो कार्य स्वयं अच्छा या नैतिक है।

प्रशासन में उपयोग –

- भले ही किसी सिविल सेवक के काम की प्रशंसा न हो, भले ही उसका बार-बार स्थानांतरण हो, उनमें अच्छा काम करने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अच्छा काम उनका कृतव्य है

- उदाहरण – भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद पूर्व आईएएस अशोक खेमका का 30 साल में 55 बार ट्रांसफर किया गया।

कैटगॉरिकल इम्पेरटिव (स्पष्ट अनिवार्यता)

पहला सूत्रीकरण – सार्वभौमिकता का नियम

- एक तर्कसंगत नैतिक एजेंट को केवल इस तरह से कार्य करना चाहिए कि उसकी कार्रवाई का सिद्धांत एक सार्वभौमिक कानून बन जाए।

- लोगों को व्यक्तिगत भावनाओं पर भरोसा किये बिना ऐसे तर्कसंगत सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

- जैसे – चोरी मत करो, हत्या नहीं करनी चाहिए

- भारतीय समाज में सार्वभौमिक नैतिक कानून – सत्य, लोक संग्रह, धर्म, वसुधैव कुटुंबकम, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, पंच महाभूत आदि।

दूसरा सूत्रीकरण – मानव एक लक्ष्य के रूप में

- इस तरह से कार्य करें कि आप मानवता को एक लक्ष्य के रूप में देखें न कि एक साधन के रूप में।

प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग –

- यह मानवाधिकारों पर आधुनिक विचारों का समर्थन करता है।

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता उन्मूलन

- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (संयुक्त राष्ट्र चार्टर ) – भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है (सभी मनुष्यों की “अंतर्निहित गरिमा” स्थापित करता है)

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

- सभी सामाजिक कल्याण योजनाएं मानव की गरिमा सुनिश्चित करती हैं और इसलिए उन्हें अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए।

तीसरा सूत्रीकरण – स्वायत्तता का कानून

- नैतिक नियम स्वतंत्र और तर्कसंगत इच्छा से उत्पन्न होते हैं।

- कांट नैतिक कानून की उत्पत्ति को मनुष्य की तर्कसंगतता या विवेक से मानते है।

प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग –

- मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा – मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21ए (86वाँ संशोधन)

- एक स्वस्थ शरीर और मजबूत वित्तीय स्थिति भी स्वतंत्र और तर्कसंगत इच्छा को बढ़ावा देती है।

- उदाहरण – आयुष्मान भारत, JAM ट्रिनिटी (वित्तीय समावेशन)

- महिला सशक्तिकरण – स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा पर काम एक महिला को सही मायने में स्वतंत्र बनाता है।

जॉन रॉल्स

सिद्धांत – प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग

एक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज के लिए, हमें दो सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है –

- सभी को समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, भाषण और सभा की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता आदि।

- सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को तभी अनुमति दी जानी चाहिए जब –

- यह वंचितों (जैसे विकलांग, एससी/एसटी आदि) को लाभ देता है।

- यह एक विशेष पद और स्थिति के लिए है (लेकिन इन पदों के लिए आवेदन करने का अवसर सभी के लिए खुला होना चाहिए)।

प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग –

- अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता या कानूनों का समान संरक्षण

- अनुच्छेद 15 – धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।

- अनुच्छेद 16 – सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर प्राप्त हैं

- अनुच्छेद 19 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

- अनुच्छेद 25-28 – भारत में धर्म की स्वतंत्रता

- आरक्षण – अनुच्छेद 334 (संसद में आरक्षण)

- विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016

- 103वां संशोधन अधिनियम – EWS को 10% आरक्षण

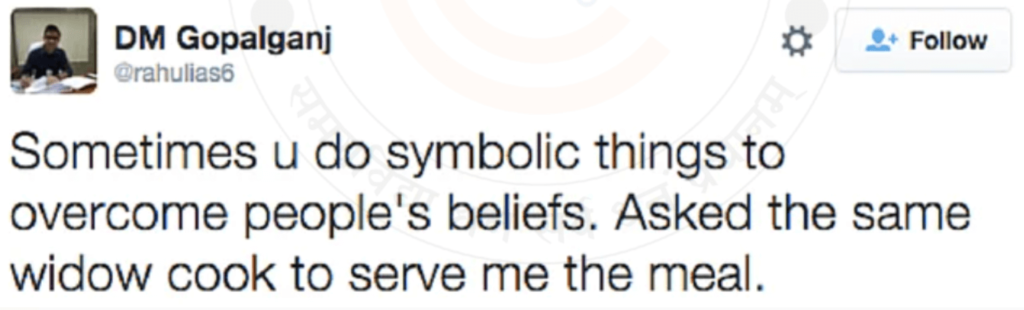

अज्ञानता के आवरण/नक़ाब का सिद्धांत

- न्याय करने वालों को एक पर्दे के पीछे रहना चाहिए जहां वे वर्ग, स्थिति, बुद्धि, क्षमताओं, ताकत, भविष्य की योजनाओं आदि जैसी विशिष्ट जानकारी से अनभिज्ञ हों। इसे ‘मूल स्थिति’ कहा जाता है। उनके पास केवल “जीवन और समाज” का सामान्य ज्ञान होता है।

प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयोग –

- एक प्रशासक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थिति, ताकत आदि की परवाह किए बिना अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए

- उदाहरण – राहुल कुमार, बिहार के एक जिला मजिस्ट्रेट ने ‘अपशकुन’ के अंधविश्वास को खत्म करने के लिए एक विधवा द्वारा पकाया गया भोजन खाया।

- IAS राहुल कुमार का ट्वीट –

विकासवादी (Evolutionist)

प्रस्तावक

- हर्बर्ट स्पेंसर

- लेस्ली स्टीफन

- सैमुअल अलेक्जेंडर

सिद्धांत – प्रशासन एवं आधुनिक समाज में उनका उपयो

- विकास की तरह, योग्यतम की उत्तरजीविता नैतिक सिद्धांतों पर भी लागू होती है। वे नैतिक सिद्धांत जीवित रहते हैं जो मानव और सामाजिक विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण और तर्कसंगत हैं।

- उदाहरण – अधिकांश देशों में साम्यवाद के मुकाबले पूंजीवाद कायम रहा।

- कल्याणकारी राज्य ने पुलिस राज्य का स्थान ले लिया।

- समय के साथ, हमें पूर्ण नैतिकता की ओर जाना चाहिए।

- पूर्ण नैतिकता – यानी व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।

- इसलिए, एक प्रशासक को सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसका व्यक्तिगत विकास सामाजिक विकास में निहित है।

- भविष्य के नैतिक नियम, अतीत या वर्तमान के नैतिक नियमों से अधिक श्रेष्ठ होंगे।

- उदाहरण – आधुनिक नीतिशास्त्र जैसे नारीवाद , ब्लैक लाइव्स मैटर, पर्यावरण नैतिकता, जैव नैतिकता, डिजिटल नैतिकता।

- दिसंबर 2023 में, भारतीय संसद ने 76 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया।

- विकासवादी लड़ाइयों के दौरान, कुछ बुरी नैतिकताएँ विकसित हुईं, जैसे – क्रोध, आक्रामकता, निर्दयीता और स्वार्थ।

- जबकि कुछ अच्छे संस्कार भी विकसित हुए – प्यार, देखभाल, सामाजिक पूंजी, पारिवारिक मूल्य आदि।

- मनुष्य को बुरी नैतिकता को दबाने के लिए संयम, शांति, तर्कसंगतता जैसे मूल्यों का उपयोग करना चाहिए।

- समय से आगे की तर्कसंगतता रखने वाले लोगों को समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और इसलिए उनकी हत्या कर दी जाती है।

- उदाहरण – गांधी, सुकरात, अब्राहम लिंकन आदि

- एक प्रशासक को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए नागरिकों के साथ आम भाषा और सरल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए

- उदाहरण – जे के सोनी सर द्वारा शिकायत निवारण और रक्तदान के लिए व्हाट्सएप का उपयोग (अब रक्तकोष ऐप)।

जी ई मूर – प्राकृतिक भ्रांति (Naturalistic fallacy)

- प्रकृतिवादी भ्रांति यह विचार है कि प्रकृति में जो पाया जाता है वह अच्छा है।

- इसे ‘है-चाहिए’ वाली भ्रांति भी कहा जाता है अर्थात जो ‘है’ उसका अर्थ है ‘होना चाहिए’।

- डेविड ह्यूम द्वारा लिखित ‘इज़-ऑउट गैप’ का यह उल्लंघन करता है

अभ्यास प्रश्न

Q.1 अरस्तू के गोल्डन मीन (स्वर्णिम मध्य) को परिभाषित करें।(2M)

Q.2 कांट द्वारा प्रदत्त कैटगॉरिकल इम्पेरटिव (निरपवाद कर्तव्यादेश) के सभी सूत्रीकरणों को सूचीबद्ध करें और उदाहरणों के साथ समझाएं कि उनका उपयोग बेहतर प्रशासन के लिए कैसे किया जा सकता है। (5M)

Q.3 आधुनिक समाज और भारतीय प्रशासन में सुकराती दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उदाहरण सहित समझाइये।(10M)

विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान / विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान/ विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान/ विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान/ विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान/ विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान/ विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान/ विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान/ विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान

FAQ (Previous year questions)

एफ.एच. ब्रैडली से संबंधित एक दार्शनिक अवधारणा।

“स्टेशन” का अर्थ है समाज में व्यक्ति की भूमिकाएँ और स्थान (पद)।

प्रत्येक व्यक्ति समाज से जुड़ा होता है, अतः उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

यह विचार गीता में वर्णित ‘स्वधर्म’ की अवधारणा के समान है।

उदाहरण – एक शिक्षक की भूमिका = बच्चों को समग्र शिक्षा देना।

एक लोक सेवक की भूमिका = जन कल्याण, जन विश्वास बनाए रखना आदि।

वे सिद्धांत जो सुख या आनंद को जीवन का परम उद्देश्य मानते हैं, उन्हें सुखवाद (Hedonism) कहा जाता है।

सुखवाद का विरोधाभास (Paradox of Hedonism)

इस शब्द का प्रयोग दार्शनिक हेनरी सिजविक (Henry Sidgwick) ने किया था।

इसका अर्थ है – जितना अधिक कोई व्यक्ति सीधे सुख की तलाश करता है, वह उतना ही उससे दूर होता जाता है। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल (Hedonic Treadmill) के रूप में भी जाना जाता है।

चार्वाक जैसे दार्शनिक भौतिक सुख की वकालत करते हैं, जो अंततः असंतोष, निराशा, मानसिक अशांति या यहाँ तक कि कष्ट का कारण बन सकता है।

यह विरोधाभास यह दर्शाता है कि केवल आनंद प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करना जीवन में अधिक असंतोष पैदा कर सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था – “सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जो स्वयं उसकी तलाश में नहीं रहते।”

हिंदू धर्म में यह अवधारणा काम (Kama) के समान है – जितना अधिक कोई व्यक्ति इंद्रिय सुखों की पूर्ति का प्रयास करता है, उतनी ही ये इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं।

सोशल मीडिया, मादक पदार्थों की लत, अश्लीलता, और हिंसा से मिलने वाला सुख इस विरोधाभास का सटीक उदाहरण है। एक ही स्तर के डोपामिन स्राव के लिए समय के साथ और अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। गांधीजी के अनुसार – “बिना अंतरात्मा के सुख एक पाप है।”

अरस्तू (Aristotle) और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे दार्शनिकों ने बौद्धिक या नैतिक संतुष्टि की वकालत की है।

‘मानवता को साध्य के रूप में मानना’ (Humanity as an End) यह सिद्धांत इमैनुएल कांट (Immanuel Kant) द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, मानव को कभी केवल साधन (Means) के रूप में नहीं, बल्कि हमेशा एक साध्य (End) के रूप में देखा जाना चाहिए।

अतः मानव संसाधन जैसे कौशल, ज्ञान, मूल्य प्रणाली और ऊर्जा को स्वयं में एक साध्य माना जाना चाहिए, न कि किसी अन्य लक्ष्य की पूर्ति हेतु केवल साधन।

मानव संसाधन को साध्य के रूप में स्वीकार करना

कल्याणकारी राज्य

मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति (मास्लो की आवश्यकताओं की पदानुक्रम) – भोजन, आवास, सामाजिक सुरक्षा आदि

इंदिरा रसोई योजना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (आयुष्मान भारत), पोषण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक पेंशन योजनाएं।मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955अधिकार का सिद्धांत (Theory of Entitlement) – अमर्त्य सेन

मूल्य प्रणाली का पोषण – जैसे, समानता, समानुभूति, करुणा, गरिमा आदि।

समानता – मूलभूत अधिकार – अनुच्छेद 15, 16, 17 — जातीय भेदभाव व अस्पृश्यता के विरुद्ध।समानुभूति – नियम और कानून नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त करने के लिए हैं। सशक्तिकरण > नियंत्रण।नौकरशाही की उदासीनता की जगह समानुभूति। नागरिक दया के पात्र नहीं, बल्कि अधिकारों के अधिकारी हैं।गरिमा – गरीब, विकलांग, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक जैसे वंचित वर्गों के लिए योजनाएँ और नीतियाँ। निजता का अधिकार और शारीरिक स्वायत्तता गरिमा का अभिन्न अंग हैं।उदाहरण – पुलिस राज्यों के कानून जैसे IPC और CrPC को बदलकर BNS और BNSS लाए गए – दंड के बजाय पुनर्वास और सुधार पर ध्यान।

शारीरिक ऊर्जा

गांधीजी का श्रम की गरिमा का सिद्धांत (Dignity of Labour) – कल्याणकारी राज्य में सुनिश्चित। उदाहरण – मनरेगा (नागरिकों का अधिकार), फूड फॉर वर्क कार्यक्रम। हाल ही में 4 श्रम संहिताएं (Labour Codes) लागू की गईं।समान कार्य के लिए समान वेतन – अनुच्छेद 39(d), राज्य नीति निदेशक सिद्धांत।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शिकायत निवारण

नागरिकों की शासन में भागीदारी – सहभागी, विकेन्द्रीकृत और नागरिक-केंद्रित शासन।RTI अधिनियम 2005 और सिटीजन चार्टर – कल्याणकारी राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जानकारी का अधिकार आवश्यक है। उपकरण – MyGov App, CPGRAMS, जन संपर्क पोर्टल प्रेस की स्वतंत्रता, कलाकारों की रचनात्मक स्वतंत्रता

नैतिक आर्थिक मानदंड

जीडीपी के आंकड़ों के अलावा, एक कल्याणकारी राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर भी ध्यान केंद्रित करता है।उदाहरण – यूएनडीपी का एचडीआई सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स आदि।स्कैंडिनेवियन मॉडल – स्वीडन, नॉर्वे जैसे देश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर जोर देते हैं।भारत – सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (आयुष्मान भारत)।

जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) – मानव पूंजी के रूप में।

“युवाओं के प्रज्वलित मस्तिष्क पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली संसाधन हैं” – डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम।उद्यमिता, नवाचार और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना [नई शिक्षा नीति 2020]।एक कल्याणकारी राज्य छात्रों की राजनीति में भागीदारी को बढ़ावा देता है।

कल्याणकारी राज्य में मानव को साध्य मानने की यह अवधारणा प्राचीन भारतीय विचार “शिव ज्ञाने जीव सेवा” अर्थात “मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है” के अनुरूप है। यह भारतीय कल्याणकारी राज्य में धर्मनिरपेक्षता की भावना को प्रज्वलित करती रहती है।

परिणामनिरपेक्षवाद/कर्तव्य नीतिशास्त्र –

परिणामनिरपेक्षवाद एक नैतिक दर्शन है जो किसी कार्य की अच्छाई या बुराई का निर्णय उसके परिणाम या कर्ता के बजाय कर्म/कार्य के आधार पर करता है।

यदि कोई कार्य निश्चित नियमों या सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह नैतिक माना जाता है।

प्रस्तावक – इमैनुएल कांट।

परिणामसापेक्षवाद – किसी कार्य की नैतिकता उसके परिणामों पर निर्भर करती है।

नैतिक अहंवाद – प्रस्तावक – आयन रैंड, चार्वाक → हेडोनिज्म।

नैतिक परहितवाद – प्रस्तावक – लोकसंग्रह (गीता), ऑगस्ट कॉम्टे।

उपयोगितावाद – कोई कार्य नैतिक रूप से तभी सही है जब उस कार्य के परिणाम ‘हर किसी’ के लिए प्रतिकूल से अधिक अनुकूल हों। प्रस्तावक – जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, हेनरी सिडगविक, पीटर सिंगर, चाणक्य।

कुछ मामलों में परिणामनिरपेक्षवाद उपयुक्त है –

एक प्रशासक को भावनात्मक विचलन या निहित स्वार्थों की परवाह किए बिना नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण: टी.एन. शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, ने 1991 के लोकसभा चुनाव में 1488 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया क्योंकि उन्होंने अपने खर्चों का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया।

निहित स्वार्थ के बजाय कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना → निरंतर आंतरिक प्रेरणा। उदाहरण: एक ईमानदार अधिकारी बार-बार तबादलों, राजनीतिक दबाव या जान की धमकियों के बावजूद अपना कार्य करता रहता है। भले ही सिविल सेवक के कार्य की प्रशंसा या मान्यता न हो, अच्छा कार्य करने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए [अशोक खेमका]।

निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए – नियम आधारित व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि भाई-भतीजावाद, क्रोनी कैपिटलिज्म और राजनीतिक पक्षपात जैसी बुराइयों से बचा जा सके।

आचार संहिता, बीएनएस और बीएनएसएस धाराओं का पालन करना। उदाहरण: राजस्थान सिविल सेवा आचार संहिता 1974।

परिणामवाद आवश्यक है –

नीति कार्यान्वयन के परिणाम जानने के लिए (जैसे लाभार्थियों का डेटा संग्रह)। दाहरण – 80 करोड़ लोगों को PDS राशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय, उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी।

संकट प्रबंधन – कानून को दरकिनार कर लोगों की सेवा के लिए विवेक का उपयोग करना। उदाहरण – कई बार विशेष परिस्थितियों में एक अधिकारी को विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे – यदि PDS बायोमेट्रिक मशीन खराब हो, तो एक जरूरतमंद परिवार को राशन देना।

उदाहरण: आतंकवादी हमले के मामले में जनता में दहशत को रोकने के लिए जानकारी छिपाना।

कानून की भावना को शाब्दिक अर्थ से ऊपर रखना – प्रशासन में सार्वजनिक कल्याण अंतिम लक्ष्य है। कठोर नियमों का पालन लालफीताशाही, अक्षमता, जनता का उत्पीड़न, और भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है।

इसलिए, सुशासन के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। जहां कुछ परिणामनिरपेक्षवाद मूल्य जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रशासन में दीर्घकालिक विश्वास के लिए अनिवार्य हैं, वहीं कभी-कभी एक प्रशासक को जनहित में नियमों से परे जाकर निर्णय लेना पड़ता है।

कांट के अनुसार एकमात्र चीज जो अपने आप में अच्छी है वह है “शुभ-संकल्प” अर्थात यदि किसी कार्य को करने का इरादा अच्छा है तो कार्य स्वयं अच्छा या नैतिक है।

शुभ-संकल्प एक विवेकशील प्राणी की उस क्षमता की अभिव्यक्ति है, जिसमें वह अपने लिए स्वयं द्वारा निर्धारित नैतिक नियम का पालन करता है। यह कांट के स्वायत्तता पर जोर से संबंधित है। यह पुरस्कार, भय, या व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं होती।

कर्तव्य के लिए कर्तव्य यहां तक कि जब एक सिविल सेवक के कार्य की प्रशंसा या मान्यता नहीं होती। भले ही उसका बार-बार स्थानांतरण हो, अच्छा कार्य करने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए।

विवेक, साहस, संयम और न्याय — ये चार मुख्य (Cardinal) सद्गुण हैं।

विवेक – यह तर्कशीलता या बुद्धि का सद्गुण है।

एक प्रशासक को व्यवहार परिवर्तन के लिए लोगों को समझाने हेतु तर्कसंगत या विवेकशील होना चाहिए।

साहस – यह जीवात्मा (spirit) का सद्गुण है।

प्रशासन में उपयोग – एक प्रशासक को भूमि माफिया, रेत माफिया, अपराधियों आदि से लड़ने के लिए साहस दिखाना चाहिए। उदाहरण: मृदुल कछावा (IPS) – करौली SP के रूप में ऑपरेशन क्लीन स्वीप।

संयम – जैविक इच्छाओं पर नियंत्रण का सद्गुण।

प्रशासन में उपयोग – स्वस्थ भोजन (बढ़ती गैर-संचारी बीमारियाँ), महिलाओं का सम्मान, क्षमा, मध्यमता आदि।

सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि से बचने के लिए।

प्रशासन और सेना में बढ़ते हनीट्रैप मामलों से बचने के लिए संयम अत्यंत आवश्यक है।

न्याय – यह आत्मा के तीन भागों — संवेग (appetitive), जीवात्मा (spirited), और बुद्धि (rational) — के समरसता से कार्य करने का गुण है।

तीनों सद्गुणों (विवेक, साहस और संयम) के संतुलन को बनाए रखना ही न्याय है।

न्याय प्रधान एवम् सर्वोच्च नैतिक सद्गुण माना गया है।

कांट के अनुसार, परम सुख या अंतिम अच्छा या “सर्वोच्च भलाई” (Highest Good) सद्गुण (virtue) और आनंद (happiness) का संयोजन है। कांट का मानना था कि आनंद नैतिक रूप से कार्य करने और नैतिक नियमों का पालन करने का परिणाम है।

सापेक्ष या परिकल्पनात्मक आदेश –

सापेक्ष आदेश का आशय है कि कोई भी क्रिया किसी विशिष्ट लक्ष्य या इच्छा पर आधारित होती है।

इसलिए, ऐसी क्रियाएँ सशर्त और स्व-केंद्रित होती हैं, और परम सुख को सुनिश्चित नहीं कर सकतीं।

सापेक्ष आदेश व्यक्ति को स्वार्थ, भौतिकवाद, और क्षणिक सुख की ओर ले जा सकते हैं (सर्वोच्च सुख नहीं)।

कांट ने सापेक्ष या परिकल्पनात्मक आदेश को अस्वीकार किया।

निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) –

तर्क और कर्तव्य पर आधारित, सभी तर्कसंगत प्राणियों पर लागू।

ये नैतिक नियम हैं – इन नियमों का पालन सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह सही है।

निरपेक्ष आदेश कांट के नैतिक दर्शन का आधार हैं।

निरपेक्ष आदेश के तीन सूत्रीकरण हैं: प्रथम सूत्रीकरण – सार्वभौमिकता का नियम एक तर्कशील नैतिक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसकी नियमावली को वह एक सार्वभौमिक नियम बनाना चाहे।

व्यक्तिगत भावनाओं से परे जाकर तर्कसंगत और सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

उदाहरण – चोरी मत करो, हत्या मत करो।

भारतीय समाज में सार्वभौमिक नैतिक कानून – सत्य, लोक संग्रह, धर्म, वसुधैव कुटुंबकम, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, पंच महाभूत आदि।

द्वितीय सूत्रीकरण – मानवता को साधन नहीं, साध्य मानना इस तरह कार्य करें कि आप मानवता को साध्य के रूप में मानें, न कि साधन के रूप में।

सभी सामाजिक कल्याण योजनाएँ मानव गरिमा को सुनिश्चित करती हैं और इसलिए उन्हें पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए।

तृतीय सूत्रीकरण – स्वायत्तता का नियम नैतिक नियम स्वतंत्र और तर्कसंगत इच्छा से उत्पन्न होते हैं, न कि किसी बाहरी आदेश से।

कांट नैतिक नियमों की उत्पत्ति को मानव की तर्कसंगतता या विवेक से जोड़ते हैं।

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा – अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार के रूप में [86वाँ संशोधन, 2002]।

स्वस्थ शरीर और मजबूत वित्तीय स्थिति भी स्वतंत्र और तर्कसंगत इच्छा को बढ़ावा देती है।

उदाहरण: आयुष्मान भारत, JAM ट्रिनिटी (जन-धन, आधार, मोबाइल) (वित्तीय समावेशन)।

कांट के अनुसार एकमात्र चीज जो अपने आप में अच्छी है वह है “शुभ-संकल्प” अर्थात यदि किसी कार्य को करने का इरादा अच्छा है तो कार्य स्वयं अच्छा या नैतिक है।

स्वायत्तता – शुभ-संकल्प एक विवेकशील प्राणी की उस क्षमता की अभिव्यक्ति है, जिसमें वह अपने लिए स्वयं द्वारा निर्धारित नैतिक नियम का पालन करता है। यह कांत के स्वायत्तता पर ज़ोर देने से संबंधित है। यह पुरस्कार, भय, या व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं होती।

कर्तव्य के लिए कर्तव्य यहां तक कि जब एक सिविल सेवक के कार्य की प्रशंसा या मान्यता नहीं होती। भले ही उसका बार-बार स्थानांतरण हो, अच्छा कार्य करने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए।

उदाहरण: अशोक खेमका जी को 30 वर्षों में 55 बार राज्य सरकारों द्वारा स्थानांतरित किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने विभागों में भ्रष्टाचार को उजागर किया था।

यह अवधारणा परिणामनिरपेक्षवादी दृष्टिकोण को मजबूत करती है – अर्थात् नियत और नैतिक कार्य महत्वपूर्ण हैं, परिणाम नहीं। यदि एक दुकानदार केवल अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता है, तो कांट का तर्क है कि इस क्रिया में नैतिक मूल्य नहीं है (क्योंकि वह परिणामों की चिंता करता है)। लेकिन यदि वह ईमानदार है क्योंकि यह सही काम है, तो यह क्रिया शुभ-संकल्प से उत्पन्न होती है।

यह आत्मा के तीन भागों — संवेग (appetitive), जीवात्मा (spirited), और बुद्धि (rational) — के समरसता से कार्य करने का गुण है।

तीनों सद्गुणों (विवेक, साहस और संयम) के संतुलन को बनाए रखना ही न्याय है।

न्याय प्रधान एवम् सर्वोच्च नैतिक सद्गुण माना गया है।

प्लेटो के अनुसार, एक समाज तभी न्यायसंगत है जब – विवेकशील व्यक्ति प्रशासक होता है (Guardians)

साहसी व्यक्ति सेना और सुरक्षा बलों में भर्ती होता है।

संयमी व्यक्ति व्यवसाय तथा कृषि आदि अन्य उत्पादन कार्य करते हैं।

और ये वर्ग एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते।

प्लेटो के अनुसार, तीनों सद्गुणों (विवेक, साहस और संयम) के संतुलन को बनाए रखना ही न्याय है। साहस जीवात्मा (spirit) का गुण है, जबकि संयम जैविक इच्छाओं पर नियंत्रण का सद्गुण है।

सद्गुण

आधुनिक समाज व प्रशासन में प्रासंगिकता

साहस

आधुनिक समाज -रूढ़िगत सामाजिक प्रथाओं जैसे ऑनर किलिंग, जाति-आधारित भेदभाव, और अस्पृश्यता को चुनौती देने के लिए।उदाहरण: राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले। राजनीति का अपराधीकरण, क्रोनी कैपिटलिज़्म, पक्षपाती मीडिया, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए आवश्यक।घरेलू हिंसा, दहेज, लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न आदि से निपटने के लिए।कॉर्पोरेट धोखाधड़ी या कार्यस्थल शोषण के खिलाफ व्हिसलब्लोइंग करने की आवश्यकता, भले ही प्रतिशोध का डर हो।उदाहरण: दिनेश ठाकुर ने रैनबैक्सी कंपनी में घोटाले का खुलासा किया। पर्यावरण विनाश के खिलाफ विरोध और जलवायु सक्रियता का समर्थन।आधुनिक प्रशासन – एक प्रशासक को भू-माफिया, रेत माफिया, अपराधियों आदि से लड़ने का साहस दिखाना चाहिए।दबाव के बावजूद कानून के शासन को बनाए रखना।आपदा प्रबंधन में त्वरित निर्णय लेना।विभाग के भीतर आंतरिक भ्रष्टाचार का विरोध करना।उदाहरण: मृदुल कछावा (IPS) – करौली SP के रूप में ऑपरेशन क्लीन स्वीप।दुर्गा शक्ति नागपाल (IAS) – भ्रष्टाचार और अवैध रेत खनन के खिलाफ व्यापक अभियान, राजनीतिक धमकियों के बावजूद।अशोक खेमका (IAS) – डीएलएफ लैंड घोटाले की जांचटी. एन. शेषन (CEC) – भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार, राजनीतिक दबावों का डटकर सामना।

संयम

आधुनिक समाज -उपभोक्तावाद और भौतिकवाद का मुकाबला करना जो पारिस्थितिक असंतुलन (जलवायु परिवर्तन) और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है।उदाहरण: महात्मा गांधी – अत्यधिक आत्म-नियंत्रण, सादगी, और संयम का अभ्यास किया। खादी और साधारण जीवनशैली अपनाई। सोशल मीडिया पर आवेगों को नियंत्रित करने की आवश्यकता, जैसे ट्रोलिंग, फेक न्यूज़ फैलाना और हेट स्पीच।बलात्कार, छेड़छाड़ और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने की घटनाओं में वृद्धि। अति सेवन के कारण गैर-संचारी रोगों में वृद्धि। आधुनिक प्रशासन – स्वस्थ भोजन (बढ़ती गैर-संचारी बीमारियाँ), महिलाओं का सम्मान, क्षमा, संयम जैसे गुण आदि।अनुच्छेद 47 – राज्य का कर्तव्य है कि नशीले पदार्थों और शराब पर प्रतिबंध लगाए। उदाहरण: गांधी जिन की भूख हड़ताल।शक्ति का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि से बचने के लिए संयम आवश्यक है।प्रशासन और सैन्य बलों में हनी ट्रैप मामलों में वृद्धि – संयम की कमी इसका प्रमुख कारण है।

‘वर्च्यू’ (Virtue) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ‘Vir’ से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक वीर या नायक। अतः, सद्गुण का तात्पर्य है – आंतरिक चरित्र और उसकी उत्कृष्टता।

सुकरात के अनुसार, ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है, और अज्ञान एकमात्र दुर्गुण।

ज्ञान सद्गुणों की एकता है।

उन्होंने कहा – मैं एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता।

उदाहरण – एक प्रशासक को समाज, जनसांख्यिकी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, और अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान होना चाहिए।

विवेक, साहस, संयम और न्याय — ये चार मुख्य (Cardinal) सद्गुण हैं।

विवेक – यह तर्कशीलता या बुद्धि का सद्गुण है।

एक प्रशासक को व्यवहार परिवर्तन के लिए लोगों को समझाने हेतु तर्कसंगत या विवेकशील होना चाहिए।

साहस – यह जीवात्मा (spirit) का सद्गुण है।

प्रशासन में उपयोग – एक प्रशासक को भूमि माफिया, रेत माफिया, अपराधियों आदि से लड़ने के लिए साहस दिखाना चाहिए। उदाहरण: मृदुल कछावा (IPS) – करौली SP के रूप में ऑपरेशन क्लीन स्वीप।

संयम – जैविक इच्छाओं पर नियंत्रण का सद्गुण।

प्रशासन में उपयोग – स्वस्थ भोजन (बढ़ती गैर-संचारी बीमारियाँ), महिलाओं का सम्मान, क्षमा, मध्यमता आदि।

सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि से बचने के लिए।

प्रशासन और सेना में बढ़ते हनीट्रैप मामलों से बचने के लिए संयम अत्यंत आवश्यक है।

न्याय – यह आत्मा के तीन भागों — संवेग (appetitive), जीवात्मा (spirited), और बुद्धि (rational) — के समरसता से कार्य करने का गुण है।

तीनों सद्गुणों (विवेक, साहस और संयम) के संतुलन को बनाए रखना ही न्याय है।

न्याय प्रधान एवम् सर्वोच्च नैतिक सद्गुण माना गया है।

जे.एस. मिल ‘उपयोगितावाद’ को गुणात्मक उपयोगितावाद के संदर्भ में परिभाषित करते हैं।

गुणात्मक उपयोगितावाद में यह विचार किया जाता है कि कोई कार्य नैतिक रूप से सही है या नहीं, इसका निर्धारण केवल सुख की मात्रा से नहीं बल्कि सुख की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाता है।

कुछ सुख स्वाभाविक रूप से दूसरों से बेहतर होते हैं, भले ही वे कम तीव्र या कम तात्कालिक हों। उच्चतर सुख – बौद्धिक, नैतिक, और सौंदर्यपरक सुख (आध्यात्मिक प्रवचन, पढ़ना आदि)।

निम्नतर सुख – शारीरिक या इंद्रियगत सुख (उदाहरण: कामुक इच्छाएँ, खाना, पीना, आराम करना)।

निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) –

ये नैतिक नियम हैं – इन नियमों का पालन सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह सही है।

तर्क और कर्तव्य पर आधारित, सभी तर्कसंगत प्राणियों पर लागू।

निरपेक्ष आदेश कांट के नैतिक दर्शन का आधार हैं।

निरपेक्ष आदेश के तीन सूत्रीकरण हैं: प्रथम सूत्रीकरण – सार्वभौमिकता का नियम

द्वितीय सूत्रीकरण – मानवता को साधन नहीं, साध्य मानना

तृतीय सूत्रीकरण – स्वायत्तता का नियम।

परिणामनिरपेक्षवाद/कर्तव्य नीतिशास्त्र – यदि कोई कार्य निश्चित नियमों या सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह नैतिक माना जाता है।

कर्तव्य के लिए कर्तव्य – कांट के अनुसार एकमात्र चीज जो अपने आप में अच्छी है वह है “शुभ-संकल्प” अर्थात यदि किसी कार्य को करने का इरादा अच्छा है तो कार्य स्वयं अच्छा या नैतिक है।

नैतिकता की तीन पूर्वमान्यताएँ –

आत्मा की स्वतंत्रता – किसी कार्य को नैतिक तभी कहा जा सकता है जब वह स्वतंत्र रूप से किया गया हो, न कि किसी दबाव या बाहरी प्रभाव के कारण। उदाहरण : अज़ीम प्रेमजी जैसे व्यवसायियों में परोपकार की भावना [कानूनी रूप से अनिवार्य CSR से आगे बढ़कर कार्य करना]।

आत्मा की अमरता (Immortality of the Soul) – कांट का मानना था कि आत्मा की अमरता में विश्वास नैतिक पूर्णता की ओर प्रयास करने और नैतिक नियमों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने के लिए महत्वपूर्ण है। निरंतर अस्तित्व की संभावना उच्चतम सुख को प्राप्त करने की आशा प्रदान करती है, जो इस जीवनकाल में असंभव है।

ईश्वर का अस्तित्व (Existence of God) – ईश्वर एक नैतिक शासक है जो यह सुनिश्चित करता है कि सद्गुण को पुरस्कृत किया जाए और दुर्गुण को दंडित किया जाए। ईश्वर न्याय के लिए तर्कसंगत आशा प्रदान करता है। उदाहरण: एक सद्गुणी व्यक्ति कठिनाइयों भरा जीवन जी सकता है, लेकिन ईश्वर में विश्वास यह आशा देता है कि न्याय होगा, और अच्छाई को अंततः पुरस्कृत किया जाएगा।